|

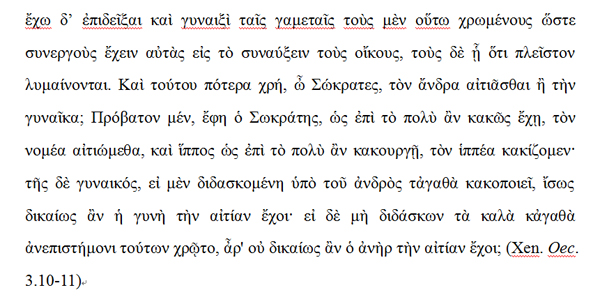

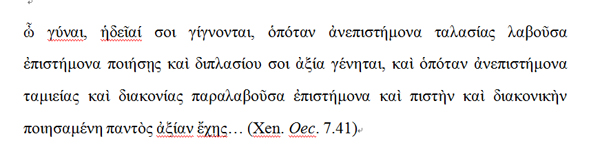

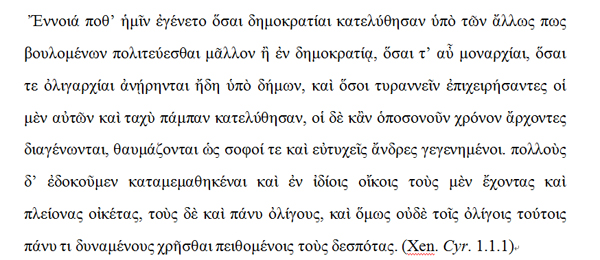

【内容提要】作为现存古希腊史料中少有的一部以家庭生活与私人领域为主题的作品,色诺芬《家政论》中的例证与论点具有十分鲜明的特征。该作品中的许多例子来自公共生活经验;《家政论》的主要观点其实是色诺芬探讨公共领域中政治、军事主题的著作,如《居鲁士的教育》、《阿格西劳斯》、《希耶罗》、《拉栖第蒙政制》等作品结论的扩展与延伸;甚至连这部对话中理想夫妇形象的塑造也借用了古希腊政治思想史中完满君王与王后形象的核心特征。色诺芬的《家政论》著述是一次将公共生活经验、尤其是色诺芬本人的社会教育思想应用于私人领域的理论尝试,对古典文化史产生了深远影响。然而,作为一份当今学界研究古希腊家庭生活的基本史料,《家政论》中的空想色彩与人为的社会性别建构也是需要学者们加以甄别的。 【关键词】 色诺芬 《家政论》 私人领域 古希腊 一、导言 在现存希腊古典时期的史料中,绝大部分史学、政治学、诗歌与对话作品都以公共领域中的政治、军事元素为核心主题,详细探讨私人领域的著作如同凤毛麟角。作为这条基本规律的一个例外,以家庭事务为题材的色诺芬(Xenophon)对话体作品《家政论》(Oeconomicus)十分引人注目。然而,由于相关证据的匮乏与《家政论》创作背景的晦暗不明,从罗马帝国时期直到今日,学术界对于这部珍贵作品的性质与主旨一直存在着广泛争议。 公元前1世纪的伊壁鸠鲁派(Epicurean)哲学家斐洛德姆斯(Philodemus)将色诺芬的《家政论》视为一部哲学著作,同时声称其中的若干观点是难以理解的。在他看来,对话中身为哲学家的苏格拉底(Socrates)是不应当过问如何通过劳动积累财富的事情的。作为伊壁鸠鲁思想的信奉者,斐洛德姆斯相信妻子与家庭并非幸福的必备要素。他还指出,对话中的苏格拉底认为丈夫应当为妻子在家庭生活中的错误负责的说法是荒谬绝伦的。[2]现代学者们则将更多的注意力放在了《家政论》的史料价值上。希罗(L.R. Shero)宣称《家政论》中“好妻子”的原型是色诺芬本人的妻子菲勒希娅(Philesia),值得进行更加深入的史学考证。[3]奥斯特(Stewart Irvin Oost)的观点要比希罗谨慎得多,但他也认可将《家政论》视为对雅典贵族阶层关于家庭生活与性别关系基本观点的历史记录的看法;在奥斯特看来,色诺芬的学识尚不足以提出任何具备原创性的思想,其观点必然是从当时的社会现实中照搬过来的。[4]作为20世纪末以来《家政论》最主要的研究者之一,波默罗伊(Sarah B. Pomeroy)认为这部作品是“古希腊教谕体文学中唯一认识到家庭生活共同体(ο?κο?)作为经济实体重要性的现存作品”,[5]探讨了“农业、哲学与社会、军事、文化、经济史”[6]的宏博著作。1994年,她出版了迄今为止《家政论》最为详尽、前沿的英文注疏,深入探讨了作品中关于社会性别、家庭生活、经济生产、宗教信仰等方面的信息。[7]她关于《家政论》作品性质的一个基本观点为:它是色诺芬体验过从政经历、万人远征和流放生涯等一系列坎坷后告别公共领域,转而关注家庭经济生产的产物。[8]克罗内贝拉(Leah Kronenbera)同样声称《家政论》反映了色诺芬批判政治生活,转而倡导哲学家生活方式的个人见解。[9]丹齐希(Gabriel Danzig)则提出了另一种饶有新意的见解,认为《家政论》的外在形式是一部关于实际事务的指南手册,与奥维德(Ovid)的《爱经》(Ars amatoria)类似;其本质是一部隐藏在经济学论文伪装之下的伦理学对话。[10] 可见,由于当今学界事实上缺乏关于《家政论》创作年代与背景的决定性证据,认识这部内容庞杂的作品的本质并非易事。然而,笔者认为,《家政论》文本中使用的例证、理论体系与具体结论为后世读者提供了若干宝贵线索,可以帮助我们更好地理解这篇重要对话的来源与性质。 二、《家政论》中的蜂后形象 首先,我们不妨来分析一下《家政论》7.17-37中的一段描述。雅典城邦传统公民道德的代表、整篇对话核心思想的阐述者伊斯科马库斯(Ischomachus)[11]在告诫自己的妻子要重视家务管理时说道:“我并不认为这些是微不足道的琐事,除非掌管蜂巢的蜂后(? ?ν τ? σμ?νει ?γεμ?ν μ?λιττα, 字面意为‘掌管蜂巢的雌性蜜蜂’)的活动也是微不足道的。”[12]随后,他耐心地向妻子解释了蜂后的职责:她掌管全蜂巢的事务,禁止普通蜜蜂们无所事事,而是将它们派出蜂巢执行各种任务;她要牢记并妥善保管被带入蜂巢的每一件物品,并将它们公平地分配给全体蜜蜂;她负责监督蜂巢的营造工作,以便确保它建得迅捷而牢固;她还承担着抚育新生的幼蜂成长,并在其成熟后将它们派出蜂巢开辟新天地的使命。[13] 乍看上去,我们必须承认,对话中所描述的蜂后与主妇的确存在着共同点。然而,如果我们对这段文本的用词与内容进行具体分析的话,我们不难发现,蜂后的职责其实具有浓厚的政治色彩。为了更好地澄清这一点,笔者有必要对古典著作中蜜蜂形象的典型象征意义进行扼要分析。 古风时代希腊作家们所描述的蜜蜂形象通常带有神话色彩,但这些描述同样对今人的相关研究具有一定的启示意义。该时期对蜜蜂最著名的描述来自赫西俄德(Hesiod)的《神谱》(Theogonia)。其中,作者宣称,作为“人间的祸害、可同富贵不可同贫贱的男性伴侣”,女性所扮演的角色与雄蜂相似:后者在工蜂搭建的白色蜂巢里养尊处优,“吞吃他人的劳动成果”。[14]另一则值得注意的神话来自塞蒙尼德斯(Semonides of Amorgos)的作品,后者认为最勤劳的妇女是蜜蜂的化身,后者勤俭持家,“与恩爱的夫君白头偕老”,乃是“宙斯恩赐男人的最高馈赠”。[15] 笔者很难断定,色诺芬是否受到过上述两首诗的直接影响(我们甚至无从知晓色诺芬是否读过塞蒙尼德斯的诗篇)。但我们至少有理由认为,色诺芬笔下的蜜蜂形象并非直接来自于赫西俄德,因为后者将女性比作邪恶的雄蜂,而非勤勉的蜂后。并且,可以肯定的是,在古希腊文化传统中,蜜蜂的形象有时是同女性和勤劳工作的品质紧密联系在一起的,那正是色诺芬试图在这一比喻中传达的含义。 不过,笔者认为,色诺芬想要表达的思想还不止于此。事实上,在古希腊文化语境中,蜂后的形象带有浓厚的政治意味。关于色诺芬同时代人对蜜蜂印象的最明确证据来自亚里士多德(Aristotle)的动物学著作。在亚里士多德《论动物的繁殖》(De generatione animalium)一书中,作者将蜂巢中的全体成员划分为蜜蜂(μελ?ττα)、雄蜂(κηφ?ν)与蜂王(βασιλε??)。[16]其中使用的希腊语词汇“βασιλε??”显然是政治性的。在《动物志》(Historia animalium)中,亚里士多德进一步指出,蜜蜂中存在着复杂且严格的社会等级划分:大部分“民众”受到两种“领袖”的统治,而这两类领袖又分为红黑两色,各自的尊贵程度也存在着差异。[17]根据《动物志》中提出的理论,蜜蜂、人类、马蜂与鹤是四种进行 “分工协作(κοιν?ν ?ργον)”的“政治动物(πολιτικα?)”。[18]就连人类社会中的政治斗争也同样存在于蜂巢之中。亚里士多德相信,如果一个蜂巢中出现了过多的“领袖”,这个共同体就会由于党同伐异而走向分崩离析。[19] 更加可信的证据来自色诺芬本人的作品。值得注意的是,除《家政论》外,色诺芬还在《居鲁士的教育》(Cyropaedia)与《希腊史》(Hellenica)中两度使用过蜜蜂的比喻。而在这两个比喻中,蜂后的本体显然都是政治领袖。在《居鲁士的教育》中,阿塔巴祖斯(Artabazus)对居鲁士大帝(Cyrus the Great)赞美道:“陛下啊,在我眼中,你是天生的王者,犹如蜂巢中的蜂群主宰一般。蜜蜂总是自愿地服从蜂王,从不弃他而去,而是永远紧紧相随——它们天生便具备服从他的神奇本能。而在我看来,世人也在同样的本能驱使下追随您的左右。”[20]色诺芬又在《希腊史》中写道:“……但此刻特拉叙戴乌斯(Thrasydaeus)仍在自己酩酊大醉的地方酣睡。当民众听说他并未牺牲之后,他们从四面八方赶来聚集在他宅邸的四周,犹如一群蜜蜂簇拥着它们的领袖。”[21]可见,在色诺芬的语境中,蜂后的形象通常代表着杰出的政治领袖或军事将领。 罗斯卡拉(Fabio Roscalla)进一步指出,蜂后的比喻其实来自于在波斯帝国境内广泛流传着的一种政治信仰,即波斯国王相当于其臣民的蜂后。除上述来自色诺芬《居鲁士的教育》的引文外,相关证据还包括埃斯库罗斯(Aeschylus)将波斯士兵称为“一群追随将领离开蜂巢的蜜蜂”的说法,[22]以及《旧约·以赛亚篇》(Isaiah)7.18中将亚述(Assyria)国王比作蜜蜂的隐喻。[23]总之,我们可以很有把握地断定,在希腊古典时期的文化语境中,蜜蜂的形象一般是顺从与勤勉的象征,而蜂后(经常被称作“蜂王”)则既可以代表持家有方的主妇,又可以代表一位享有威望的政治领袖。任何一位受过良好教育的古希腊知识精英都会在阅读《家政论》时意识到蜂后比喻的政治意味,而色诺芬本人同样必定对此心知肚明。 那么,色诺芬在此使用的比喻是否有欠妥当呢?笔者认为并非如此。在通读《家政论》全文后,我们会发现,色诺芬其实正是在自觉地建立私人领域同公共领域之间的联系与类比,并试图运用自己在现实生活与著述过程中形成的社会教育理论去构建一套家庭生活管理模式。与现代人的思维模式不同,色诺芬《家政论》中的私人领域并不构成公共领域的对立面;而这篇对话也远非对作者个人生活经历或典型雅典家庭组织模式的写实性记录。它事实上代表着在色诺芬思想体系中居于主导地位的社会教育理论在私人领域中的延伸与应用。 三、色诺芬《家政论》中公共领域经验的运用 1. 来自政治军事生活的例证 事实上,除蜂后的比喻暗含着政治含义外,《家政论》中大量例证都来自于政治、军事生活领域。在5.15-16中,苏格拉底说道:“领导士兵们与敌军对垒的将领必须犒赏奋不顾身的勇士,惩戒违抗将令的行为。在很多场合下,农夫也必须像将军激励士兵那样去鞭策自己的助手们。”[24]在8.4-22中,色诺芬接连使用了4个来自公共领域的例证。首先,他分别举步兵与海军为例,解释了家庭生活中秩序与纪律的必要性。[25]随后,他又描述了水手们高效地存放和取用甲板上各种工具的技巧,以此来说明对家庭生活用品进行合理分类与管理的重要性。[26]最后,色诺芬又对集市采买和家居用品的选择进行了类比,借以证明家务管理中目的性的重要意义。[27]而在9.15中,作者又建议好主妇要像将军检阅卫队一样定期对家庭生活中的方方面面进行检查:她有必要确保各种工具存放妥当,就像将领需要确保战马和骑兵队随时处于作战状态一样。[28]而在整篇对话的结尾处,色诺芬再次回归了水手与士兵的比喻。他指出,优秀的船长在指挥全体水手时可以做到举重若轻,操纵着舰只全速前进;而无能的船长则无法激励水手们的精神,还要在航程结束后饱受指责。战场上将军同士兵的关系亦是如此。这些道理都完全适用于家务管理活动。[29] 读过这些例证后,我们便不难理解苏格拉底在同伊斯科马库斯打趣时试图表达的意思了:“伊斯科马库斯啊,赫拉(Hera)在上,你的话表明,你的妻子其实拥有男性的智慧。”[30]这是因为伊斯科马库斯向妻子举出的例证大多来自于军事与政治生活,它们所反映的是在古典希腊社会中男性居于绝对主导地位的公共领域中的行为要求。诚然,由于色诺芬本人曾担任过雇佣兵领袖与军事将领,其作品中例证的选择自然会留下他个人的生活经历与兴趣的烙印。然而,政治军事领域例证在《家政论》中的频繁出现与所占比例之高还是可以在一定程度上说明,这篇对话的创作在很大程度上依赖于原本应用于公共领域的经验与理论。可见,波默罗伊将《家政论》视为色诺芬在政治失意后试图远离公共生活的产物的创作动机解释恐怕是经不起推敲的。 2. 色诺芬社会教育理论在《家政论》中的应用 《家政论》的另一个特征在于,对话中对于私人领域的许多观点同色诺芬本人针对公共领域提出的社会教育理论在内容与论证形式存在着惊人的相似性。在对话中苏格拉底与伊斯科马库斯的讨论语境中,家务管理的根本基础是主人和代表主人整顿家政的主妇的管理能力。对这一观点最具代表性的描述来自苏格拉底与家务管理方面的反面典型克瑞托布鲁斯(Critobulus)的对话:  苏格拉底:我可以向你证明,有些男子教育妻子的方式可以促使仆人们更好地经营他们的产业;而另一些人的做法则会造成巨大的灾难。 克瑞托布鲁斯:那么应承担责任的是丈夫还是妻子呢? 苏格拉底:当山羊饲养不善的时候,人们通常都会指责牧人;当马匹状态不佳的时候,人们通常都会怪罪骑手。如果丈夫原本教导有方,但妻子仍旧败坏了家业的话,那么或许我们是有理由怪罪丈夫的;但如果丈夫没有把正确的道理教给妻子,致使她对家政管理一无所知的话,难道这位丈夫还不应该承担责任吗? 作为整篇对话后半部分的主要人物,伊斯科马库斯也表达了同样的观点。当他看到妻子不懂得如何存放家庭生活用品时,他首先进行了自我检讨:“这不是你的错,而是我的问题。因为当我委托你管理家务的时候,我没有告诉你应在何处放置物品,以便你对家庭生活用品的存放与取用一目了然。”[31]同样,在代表丈夫管理家务和领导仆人时,作为丈夫化身[32]的主妇同样有责任将必要的技术传授给手下的仆人。伊斯科马库斯告诫妻子道:  妻子啊,你还有一件甜蜜的任务:当你发现一名女仆不懂得如何纺线的时候,你就要教给她这门技术,从而增加她自身的价值;当你发现一名女仆不善于料理家务或服侍主人时,你就要把她培养成一名业务熟练、忠诚体贴的仆人,使她成为一件无价之宝…… 从上面引述的这3段文本来看,色诺芬提出的家政管理模式是非常清晰的。身为一家之长的丈夫无需直接去呵斥与惩罚仆人,而是应负责教育、帮助和支持自己的妻子成为一名“好主妇”;而这位主妇则可以承担起将必备的家务管理技巧传授给家中每一名仆人的职责。然而,值得注意的是,《家政论》中提出的这种组织模式并非出自原创。事实上,它是对色诺芬在其他历史、政治著作中提出的社会教育理论的直接照搬。 笔者认为,《家政论》的论证方式是对色诺芬的另一部著作《居鲁士的教育》导言部分的扩充与改写。在《家政论》的情境中,克瑞托布鲁斯因自己的私人生活经营不善而感到愧疚。苏格拉底向他指出了忽视家政管理艺术的巨大危险,并举出伊斯科马库斯作为这方面的榜样。色诺芬则在《居鲁士的教育》的序言中感叹道:  我们经常会想到,有多少民主政权是被那些宁愿生活在任何其他政治制度之下、也不肯再继续忍受民主制暴政的民众推翻的,历史上又有多少君主制与寡头制政权被自己的臣民废止。我们还会想到,许多取得绝对专制权力的个人要么只是昙花一现,迅速被赶下宝座;要么会在自己有时为期很短的统治期间成为千夫所指,令人无法想象他们之前如何竟会被视为睿智与幸福的人物。同样,我们看到,在许多个体家庭中,无论仆人数量多寡,总有一些主人连屈指可数的几个仆人都约束不住,尽管他们自己是名义上的一家之主。 该书接下来便介绍了居鲁士大帝的生平,以便解释这位优秀的统治者如何通过高超的政治手腕与成熟的统治体制建立了完美的社会秩序与公共道德,从而避免了导言中提到的种种灾难,实现了社会教育的目的——提升臣民的道德水准并使全社会达到和谐幸福的状态。居鲁士大帝所采用的行政管理模式同样与伊斯科马库斯的家政管理技巧有异曲同工之妙。 无独有偶,在色诺芬的《拉栖第蒙政制》(Lacedaimonion politeia)中,斯巴达(Sparta)君主莱库古(Lycurgus)的形象与居鲁士大帝和伊斯科马库斯如出一辙。色诺芬评价道:“我对给予斯巴达人法律、以此帮助他们走向繁荣昌盛的莱库古的成就感到惊异;我认为他已达到人类智慧的巅峰。”[33]根据色诺芬的记载,通过贤明的立法、严格的监督与自身的表率作用,莱库古在斯巴达社会中建立了令人赞叹的民风与秩序,为日后斯巴达的繁荣昌盛与建立霸权奠定了基础。可见,睿智的立法与民众的守法对于社会道德风尚的建立具有决定性意义。在另一部显然创作于作者晚年的作品《雅典的收入》(Poroi)中,色诺芬也承认,该观点是自己政治、历史观念中的核心理论。[34]从这些文本中,我们不难找到同《家政论》所提出的家庭生活管理模式在本质上几近相同的公共领域治理原则:通过能力超群的领导人与严格的管理制度去实现组织模式的高效。《家政论》中的伊斯科马库斯与“好主妇”是家庭生活共同体中与波斯君主居鲁士和斯巴达君主莱库古一样的教育者。他们像居鲁士一样以身作则、树立道德楷模;像莱库古一样制定规则,并确保它们得到遵照执行。 在《家政论》设计的理想模式中,同好丈夫与好主妇共存的是一套理性的家庭生活秩序与约束机制。伊斯科马库斯对妻子说:“妻子啊,对于世人而言,没有什么能比秩序更为重要。例如,一个歌队是由人构成的。但如果每个成员都各行其是的话,演唱出来的效果必定是一团糟,是无法为观众提供美的享受的。但如果他们按照有序的方式去进行表演和歌唱的话,同样一批演员就能达到令人满意的视觉与歌唱效果。”[35]伊斯科马库斯进一步指出,“好主妇”的核心职责之一是“家法(νομοφ?λαξ ?ν τ? ο?κ??)”的维护者。[36]在《家政论》的语境中,家法是用来确保家庭劳动秩序有条不紊和对仆人赏罚分明的家政规则。这一思想同样来自色诺芬本人的政治主张。在多部著作中,色诺芬都表达过受到尊奉的理性法律乃是社会道德教育核心支柱的观点。在《拉栖第蒙政制》中,斯巴达儿童所受教育的一个重要方面便是要学会遵纪守法。[37]莱库古设计的政治制度将斯巴达青年随时置于法律的监督之下。[38]这种法律不仅可以防止人民犯罪,还能促使他们通过正当手段去改善自己的生活状况。[39]《希耶罗》(Hiero)中对僣主的批评言论之一便是认为他们自己无视法律与公共秩序,因此无法为自己的臣民树立正面榜样。[40]可见,《家政论》中的家庭生活秩序与“家法”观念同样是规范社会秩序的“公法”的延伸。 《家政论》中提出的第三点主张是赏罚分明。这一要求同家法存在着天然联系,是培训干练仆人的基本手段。伊斯科马库斯认为,激励奴隶努力劳动的最好办法是向勤奋的奴隶提供充足的食物。[41]家主和管家还应确保劳动者们的衣着质量存在高下之别,以便他们能够“将较好的衣服赏赐给勤勉的劳动者,而把较差的留给懒汉们”。[42]相似的观点也出现在了色诺芬以政治为主题的传记与对话中。在《阿格西劳斯》(Agesilaus)里,色诺芬称赞传主阿格西劳斯(Agesilaus)深谙奖赏朋友的艺术。[43]在《希耶罗》中,他同样建议君主应学习在何时赏赐治下的臣民,以便为自己争取民心。[44]即便在一些相对次要的细节中,我们同样可以看到色诺芬关于公共生活与道德教育的观念对《家政论》的影响。《家政论》12.5中对管家忠诚品质的强调令我们想起《阿格西劳斯》中将忠诚视为将领最重要品质的观点;[45]而《家政论》中在开展农业生产前咨询神意的做法也是同《长征记》(Anabasis)里强调战前占卜重要意义的思路一脉相承的。[46]要之,大量证据表明,《家政论》中的核心观点直接脱胎于色诺芬关于政治、军事生活中管理原则的主张,尤其是他在《居鲁士的教育》、《希耶罗》和《拉栖第蒙政制》等作品中提出的社会道德教育理论。色诺芬相信,这些来自于公共领域的经验与原则完全适用于家庭生活,并几乎原封不动地将它们写进了《家政论》中。 3. 《家政论》中家庭生活组织者同政治领袖的相通性 更为令人信服的证据在于:色诺芬本人多次在《家政论》中指出,家庭生活管理乃是君主统治艺术的一个重要分支。在4.4中,苏格拉底宣称农业和征战乃是波斯国王最重视的两项事务。最伟大的波斯国王居鲁士大帝经常奖励农民中的佼佼者;而他本人最擅长的本领便是“耕种土地和保卫国土”。[47]波斯国王们重视农业的真实原因当然主要在于他们对粮食供应的要求,而非对家内劳动情有独钟。但色诺芬无疑借此构建起了家政管理同政治统治之间的相通性。伊斯科马库斯和苏格拉底之间的对话提供了一个更加明显的例子。伊斯科马库斯担心,尽管他控制奴隶的手段十分有效,它却过于简单原始,恐怕会遭到苏格拉底的笑话。但苏格拉底却鼓励他说: 伊斯科马库斯啊,这当然不是什么值得笑话的事情。因为能使人们学会如何统治他人的人显然也能帮助他们成为主宰;而能使人们成为优秀主宰的人就是精于帝王之道的人。因此,在我看来,懂得这门艺术的人是值得受到热烈赞美、而非受到嘲笑的。  此外,根据伊斯科马库斯的说法,城邦或帝国的法律也是可以直接应用于家政管理的。[48]他自己便采用了德拉古(Draco)和梭伦(Solon)的若干法令去教育自己的奴隶要诚实做事。[49]显然,在色诺芬看来,将公共法律照搬到家政管理中的做法不仅是可行的,而且是有益的和值得称许的。伊斯科马库斯还借用过波斯国王的一些法令,因为它们规定了如何对良善之人进行奖赏,可以弥补过分强调惩罚措施的德拉古、梭伦法令的不足。[50]笔者认为,将公共法律用于家务管理的办法不仅是伊斯科马库斯的主张,也代表了创作《家政论》的色诺芬本人的基本思想与写作思路。 另一方面,理想的家务管理者也必须具备国王的素质。[51]伊斯科马库斯要求自己的妻子要“像王后一样毫无保留地赞扬和表彰优秀的家庭成员,并对罪有应得者进行训斥与惩处。”[52]在全书结论中,他再度强调了优秀家政管理者与贤君之间的相通性:如果劳动者们“会在主人现身时受到鼓舞、精神抖擞、争先恐后地投入工作的话,我会认为这位主人已拥有一部分帝王才具。”[53] 要之,作为少有的一部以私人领域为主题的希腊古典时期作品,《家政论》广泛借用了公共领域中的情境、经验乃至人物形象。作品中的大量例子来自于政治与军事生活;对话提出的主张其实是色诺芬本人社会教育理论的翻版;[54]甚至作品中的理想家主与主妇角色也在一定程度上脱胎于公共生活中的国王与王后形象。 四、色诺芬《家政论》的渊源与本质 笔者认为,色诺芬运用公共领域中的经验与理论建构《家政论》的做法并非出自偶然,它是由雅典古典时期家庭生活的本质和色诺芬本人思想体系的特色所决定的。 首先,在雅典有产阶级的日常生活中,妻子是丈夫天然的教育对象。这一事实不仅受到当时社会性别观念的支撑,同时也是由夫妇间普遍存在的年龄差异所决定的。在《家政论》的情境中,克瑞托布鲁斯的妻子在出嫁时还处于孩提时代;[55]而伊斯科马库斯的新娘只有15岁。[56]她们的知识与视野必定存在着很大的局限性。根据系统研究过相关铭文的古希腊社会史学者们的统计,在雅典古典时期的有产阶级内部,男子结婚时的平均年龄约为30岁,而女子普遍会在14岁左右出嫁。[57]在这种情况下,丈夫确实有必要传授给妻子一些日常生活技能,并为她的行为负责。[58]而雅典丈夫们心目中的理想新娘也应当是一位“肉体与心灵保持着童真状态的年轻少女”。[59]在这一社会背景下,夫妻之间的关系原本就十分接近于师生或主仆关系。这一基本状况为色诺芬将社会教育的经验与理论应用于家庭生活空间提供了可能。 此外,在雅典古典时代的文化背景下,《家政论》的读者们也很容易理解并接受政治与家庭生活之间存在的共通性。布罗克(Roger Brock)指出:“在公元前5世纪的雅典思想史上,家庭经济的概念几乎毫无例外地总是同将政治家视为雅典人民之神(Demos)仆人的观念和二者之间的共通性相联系着的。”[60]这一思想在阿里斯托芬(Aristophanes)的剧本《骑士》(Equites)中得到了充分阐释。[61]在柏拉图(Plato)的语境下,政治统治艺术与家务管理的规律往往是相通的。[62]亚里士多德(Aristotle)也报道说(尽管他本人对此进行了批驳[63]),当时的一些作家(或许包括柏拉图与色诺芬)相信,“民主政治家、国王、家主和奴隶主的必备素质是一样的,他们在身分角色方面并无差别,不同的只是各自下属的数目而已”。[64]在这种传统思维模式的影响下,色诺芬对政治统治与家务管理的类比自然是不足为奇的。 然而,色诺芬本人的思想特征毕竟在决定《家政论》的写作模式过程中发挥了更为重要的作用。在古典作家中,只有色诺芬的《家政论》与亚里士多德的《政治学》(Politica)曾将家务管理作为独立主题进行过详细论述。这一现象并非出自偶然。在古典雅典社会的传统观念中,基础教育、尤其是家庭范围内的教育活动通常属于妇女和奴仆的职责。雅典人普遍承认启蒙教育的重要意义,但对该教育职责的承担者则缺乏足够的尊重。德摩斯梯尼(Demosthenes)在嘲讽埃斯奇尼斯(Aeschines)时说道:“你教授文法,我上学念书;你教育孩童,我已长大成人;你是个小职员,我是城邦议员;你是个三流演员,我看你演戏;你曾被赶下舞台,而我就在台下起哄。”[65]可见,与职员和演员相似,启蒙教师在雅典古典时期的社会地位是很低的。负责陪读的教仆(παιδαγωγ??)的命运还要更加悲惨。古希腊陶瓶画上的教仆形象通常为一名瘦弱秃顶、拄杖行走的异族老者,[66]其社会身分很可能为奴隶。与色诺芬同时代的一些作家,如柏拉图与伊索克拉底(Isocrates)强调过优秀哲学、修辞学教师的重要性。但尽管柏拉图和伊索克拉底认为道德规范、劳动技能等“基础教育内容”十分重要,他们对相关教育者的兴趣却远不及色诺芬那样浓厚。他们似乎与当时的多数雅典人一样想当然地认为,除适合接受哲学、修辞学教育的少数天才外,凡夫俗子们的道德教育都属于主妇、保姆、教仆等下人的职责。然而,在色诺芬本人独特的社会教育思想体系中,教育者在道德教育每一阶段中所发挥的作用都是至关重要的;[67]理想的社会道德教育者应由全社会的领导者与组织者(如莱库古、居鲁士、阿格西劳斯、希耶罗等政治领袖)亲自担任。优秀的领导人可以通过身体力行、贤明立法、选贤任能、严明赏罚、虔敬神明等手段去提升整个社会的道德水平与精神面貌,从而向社会生活的方方面面施加积极影响。[68]事实上,对道德教育和教育手段的强调在包括《家政论》在内的所有色诺芬现存著作中可谓俯拾皆是。[69]在色诺芬眼中,作为私人领域中的教育者与组织者,家庭生活管理者的角色与职责同样是值得尊敬和深入研究的。 更重要的是,与柏拉图和亚里士多德不同,色诺芬所关注的重点不是抽象的哲学概念,而是具体可感的管理模式。这一思路促使他去打破不同领域间的界限,尝试构建一套宏观的、具备普遍适用性的思想体系。因此,我们可以从《希耶罗》、《居鲁士的教育》、《家政论》与《回忆苏格拉底》(Memorabilia)辨认出大体相似、具备高度统一性的理论模式。作为研究家庭生活管理的先驱者之一,除赫西俄德《工作与时日》(Opera et dies)等少数诗篇外,色诺芬恐怕找不到太多前人著述可资借鉴。因此,他将自己针对公共领域所提出的社会管理与教育模式引入了私人领域,创造了在希腊罗马文学史上影响深远的家政论体裁,并在对古典雅典社会私人领域的关注方面做出了前无古人的巨大贡献。 笔者认为,《家政论》既非对色诺芬本人及其妻子菲勒希娅家庭生活状况的如实记录,也不是作者在心灰意冷地告别政治生涯后另起炉灶的新作。诸如此类的假设并不符合这位戎马半生、遭流放36年之久的作家的生平经历。[70]在本质上,《家政论》的写作代表着色诺芬在形成其公共领域社会教育理论体系后将之应用于私人领域的一次尝试。对话中的苏格拉底与伊斯科马库斯都是色诺芬本人社会教育思想的承载者。1964年,弗雷德里克·贝克(Frederick Beck)在《古希腊教育史:公元前450-350年》(Greek Education: 450-350 B.C.)中断言:“对于教育史研究者而言,色诺芬是位引人注意、但又令人失望的作家。他在对教育主题及其哲学基础等问题上的贡献乏善可陈。”[71]在贝克看来,色诺芬所描述的教育体系是不完整的,因为他完全忽视了文化教育的存在——在他的著述中“没有阅读与写作教育,没有对文学或数学的研究”;[72]因此,他的教育体系中留下了大量本应得到重点关注的空白。[73]然而,这一评价对色诺芬而言其实并不公平。事实上,柏拉图、伊索克拉底与色诺芬分别通过不同方式对文化教育的重要性进行了强调。柏拉图在《理想国》(De re publica)、《法律篇》(Leges)等哲学著作中设计了文化教育的体系与方式;伊索克拉底将修辞学教育付诸实践,并设计了多种修辞学训练的写作模式;而色诺芬的多部作品则直接服务于文化与道德教育的目的。除《居鲁士的教育》、《希耶罗》、《拉栖第蒙政制》与《阿格西劳斯》外,《家政论》同样代表着色诺芬试图在古希腊知识界宣传自己的社会教育思想的执着努力;而这篇对话的独特之处在于,它还是将公共生活的经验与理论应用与家庭生活领域的一次尝试。色诺芬本人相信,居鲁士、阿格西劳斯和莱库古等伟大政治家在公共道德教育中发挥的积极影响和德拉古、梭伦、波斯君主的贤明立法都是适用于家庭生活与家内劳动管理的。他还相信,理性知识可以帮助世人获取财富与幸福,过上有秩序的生活。这部作品在古希腊罗马思想史上产生了若干重要影响。 首先,《家政论》将家庭生活空间视为公共领域的对等物与延伸,这在无形中突出了家庭生活的重要性,提升了在古希腊文学传统中处于被动、顺从地位的妇女作为家庭主妇的价值。这一认识视角是同赫西俄德、古希腊哲学家与阿提卡(Attica)戏剧作家们的观念存在显著差异的。 在赫西俄德眼中,现实生活是悲惨的,[74]农业生产是宙斯(Zeus)施加给凡人的强制性惩罚。[75]他在劝诫手足兄弟时说,坚持劳动的目的只是为了避免更加严重的灾难。[76]总的来说,其他希腊作家们对家内劳动的态度要乐观些,但他们大多将家庭生活视为低于政治统治、军事活动与哲学思考的日常琐事。伪亚里士多德的《家政论》(Oeconomica)讨论了4种不同的管理模式,并断言私人生活中的家政管理是其中最无足重轻的一种。[77]亚里士多德也在《政治学》中宣称:“城邦显然在本质上先于家庭与个人存在,因为整体必然先于部分而存在。”[78]根据这一逻辑,部分(家庭)是无法脱离整体(城邦)而单独存在的;因此,它也必然是低等的和次要的。在阿提卡戏剧作家的多数作品中,妇女的职责是无条件顺从自己的丈夫,[79]她们的存在是无足重轻的、甚至是消极的。[80]色诺芬对此心知肚明,并通过苏格拉底之口转述了雅典民众对家务劳动的普遍轻视态度。[81]但他在《家政论》中提出的观点却可以显著提升家庭生活领域的地位。[82]根据色诺芬的观点,家务劳动与公共生产劳动都是不可或缺的;只是诸神的意志将前者分配给妇女,而将后者分配给男子而已。[83]当然,妇女的生活仍旧局限在家庭空间之内。[84]但她们所扮演的角色却是至关重要的和必不可少的。[85]“好主妇”的价值得到了公正的承认;其职责已不再限于被动服从,责任重大的她们甚至有必要掌握书写的技能。[86]这幅图景是同阿提卡悲剧中所展示的、由男性主导一切的世界截然不同的。[87]即便这种生活模式并不符合雅典古典时期家庭生活的真实状况、或在当时的社会背景下根本不具备可操作性,《家政论》的流传对于提升妇女形象与社会地位的积极历史作用仍是不可磨灭的。 当然,在实行男权制的雅典社会中,《家政论》的主要用意还是纠正男性对家务管理的轻视态度,讴歌私人领域中积极从事农业生产的勤劳生活方式。色诺芬指出,财产对于不知道如何使用它们的人而言是毫无价值的。[88]反之,智慧的家主很容易将自己的私人生活经营得井井有条,走向富足与幸福。《家政论》并不要求人们一味俭省,而是鼓励他们去经营产业,通过正当的手段实现财产的增值。[89]糟糕的奴隶主即便使用镣铐也无法阻止自己的奴隶逃跑;而精于管理的主人不靠蛮力就能鼓励自己的仆人勤勉劳动。[90]这些睿智的家主并非传统意义上的古希腊贫贱村民,而是拥有伟大国王高贵品质的、以伊斯科马库斯与苏格拉底[91]为代表的“高贵人物(καλ?? κ?γαθ??)”。[92]由于缺乏相关的史料证据,我们不清楚色诺芬的理论究竟在当时的雅典或其他地区产生了何种影响。但《家政论》留存至今的事实已足以证明色诺芬写作技巧的成功和这部作品在希腊古典世界影响力的存在。 在问世后的两千余年里,色诺芬的《家政论》长期被视为智慧的源泉,被希腊化时代以降的知识精英们不断阅读和引述。[93]它创建了古希腊文学中的家政论文体,[94]这一传统日后被伪亚里士多德(被一些古典学者指认为特奥弗拉斯图斯(Theophrastus))与斐洛德姆斯所继承,[95]并对罗马时代的农业志写作传统产生了深刻影响。根据瓦罗(Varro)的说法,在他之前以农业为题材的著作已多达50余种。[96]西塞罗(Cicero)年轻时曾将色诺芬的《家政论》译成拉丁文,使之在罗马知识界广为流传。[97]色诺芬打通私人领域与公共领域界限的做法可能也对后世作家产生过影响。在瓦罗与维吉尔(Virgil)的农业题材作品中都出现过蜜蜂的比喻;[98]老伽图(Cato the Elder)在《农业志》(De agri cultura)中提出,农业劳动的价值之一在于可以训练出优秀的战士;[99]亚里士多德也以对家庭成员职责的讨论作为其《政治学》的开篇。[100]这些写作方式可能受到过色诺芬《家政论》传统的影响。 诚然,如果我们把《家政论》视为记录雅典古典时期家庭生活的史料(如波默罗伊在其《家政论》注疏中的处理方式)或色诺芬个人家庭生活状况的真实写照(如安德森(J.K. Anderson)在其色诺芬传记中的材料使用原则[101]和上文中提到的希罗观点)的话,这份史料存在着十分显著的弱点。最严重的问题在于,这部著作是色诺芬本人将公共领域经验套用于家庭生活的一种建构,而身为男性与军人的作者自身或许对雅典家庭生活中的许多细节并不真正熟悉。我们无法确信,《家政论》中的各项记载都符合公元前5-4世纪雅典家庭生活的实际状况,或至少在当时的社会环境下是可能存在的。从社会性别的视角来看,《家政论》中树立的“好主妇”形象是一种典型的、基于男性立场的主观建构。[102]而多数探讨家庭生活管理主题的后世作家也抛弃了色诺芬认为公私领域可以完全对等的观点。伪亚里士多德的《家政论》在开篇处批评了色诺芬的基本研究方法,声称政治学与家政学的差异甚至比城邦与家庭生活共同体之前的差异还要大;并且政治世界中广泛存在的民主、寡头政体在家庭生活中根本找不到对应的元素,可见公共生活经验是不能简单地套用于家庭生活的。[103]可见,对色诺芬《家政论》特色的深入具体分析和对其中社会史信息的严格史料批判乃是当代婚姻家庭史学者合理使用这份重要文本的基本前提。 Queen Bee and Housewife: Application of Social Education into the Private Sphere in Xenophon’s Oeconomicus Abstract As one rare work on domestic life and private sphere in ancient Greek literature, Xenophon’s Oeconomicus has significant character in its instances and arguments. Quite a lot of examples set forth in this work are taken from experiences of public life; the major arguments in the Oeconomicus are the extension and borrowing of the conclusions of Xenophon’s other works on political and military affairs in public sphere, such as his Cyropaedia, Agesilaus, Hiero as well as his Spartan Constitution; and the ideal husband and housewife in the dialogue also share certain core attribution of the perfect king and queen in ancient Greek history of political thought. Xenophon’s Oeconomicus is one theoretical attempt to apply experience of public life, especially Xenophon’s own thought on social education to the private sphere; and has great influence in classical cultural history. Nevertheless, as one basic piece of historical document on ancient Greek family life, the utopianism and the sense of social gender construction in the Oeconomicus also deserve modern scholars’ notice. Key Words Xenophon the Oeconomicus Private sphere Ancient Greece [1] 本文英文版已发表于Journal of Cambridge Studies, Vol. 6, No. 4 (2011), pp. 145-162,中文版的发表已得到《剑桥研究期刊》编辑部的授权,发表于《妇女与性别史研究》2016年11月第1辑,152-167页。 [2] Philod. Oec. 6.1-20. [3] L. Shero, “Xenophon’s Portrait of a Young Wife,” The Classical Weekly 26(1932), p. 19. [4] S. Oost, “Xenophon’s Attitude towards Women,” The Classical World 71(1978), p. 225. [5] S. Pomeroy, “Slavery in the Greek Domestic Economy in the Light of Xenophon’s Oeconomicus,” in Xenophon, V. Gray, ed., Oxford: Oxford University Press, p. 31. [6] S. Pomeroy, ed., Xenophon: Oeconomicus, Oxford: Clarendon Press, 1994, p. vii. [7] Y. Too, Review: Oeconomicus, The Classical Review 45(1995), p. 247; P. Bradley, Review: Sarah B. Pomeroy: Xenophon: Oeconomicus: A Social and Historical Commentary, Oxford, Oxford at Clarendon Press, 1994, The Classical World 92(1999), p. 477. [8] Pomeroy, ed. Xenophon: Oeconomicus, p. 5. [9] L. Kronenbera, Allegories of Farming from Greece and Rome, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 72. [10] G. Danzig, “Why Socrates Was Not a Farmer: Xenophon’s Oeconomicus as a Philosophical Dialogue,” Greece & Rome 50 (2003): 57. [11] Kronenbera, Allegories of Farming from Greece and Rome, p. 37. [12] Xen. Oec. 7.17. [13] Xen. Oec. 7.33-34. [14] Hes. Theog. 590-599. [15] Semon. 7.83-93. [16] Aristot. Gen. an. 759a19-22. [17] Aristot. Hist. an. 553a27-29. [18] Aristot. Hist. an. 488a2-9. [19] Aristot. Hist. an. 553b18-19. [20] Xen. Cyr. 5.1.24-25. 文中将蜂群领袖称为“蜂王”的说法略显蹊跷,同色诺芬《家政论》中的“蜂后”称谓存在出入。具体原因恐怕已难以澄清,但一些古希腊作家(如亚里士多德(Arist. Gen. an. 759a19-22))确实认为蜂群领袖是雄性的。 [21] Xen. Hell. 3.2.28. [22] Aesch. Per. 126-131. [23] 具体分析见R. Brock, “Xenophon’s Political Imagery,” in C. Tuplin, ed., Xenophon and His World, Papers from a Conference Held in Liverpool in July 1999, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, p. 254. [24] Xen. Oec. 5.15-16. [25] Xen. Oec. 8.4-9. [26] Xen. Oec. 8.11-16. [27] Xen. Oec. 8.22. [28] Xen. Oec. 9.15. [29] Xen. Oec. 21.2-8. [30] Xen. Oec. 10.1. [31] Xen. Oec. 8.2. [32] S. Joshel and S. Murnaghan, eds. Women and Slaves in Greco-Roman Culture, London & New York: Routledge, 1998, p. 15. [33] Xen. Lac. 1.1-2. [34] Xen. Vect. 1.1. [35] Xen. Oec. 8.3. [36] Xen. Oec. 9.15. [37] Xen. Lac. 4.6. [38] Xen. Lac. 2.10-11. [39] Xen. Lac. 10.5. [40] Xen. Hier. 4.10-11. [41] Xen. Oec. 13.9. [42] Xen. Oec. 13.10-12. [43] Xen. Ages. 1.17-19. [44] Xen. Hier. 11.1. [45] Xen. Ages. 2.1. [46] G. Danzig, “Why Socrates Was Not a Farmer: Xenophon’s Oeconomicus as a Philosophical Dialogue,” Greece & Rome 50 (2003), p. 72. [47] Xen. Oec. 4.16. [48] Kronenbera, Allegories of Farming from Greece and Rome, p. 58. [49] Xen. Oec. 14.4. [50] Xen. Oec. 14.6-7. [51] S. Novo, Economia ed etica nell’ Economico di Senofonte, Torino: G. Giappichelli, 1968, p. 96; S. Schorn, “Xenophons Poroi als philosophische Schrift,” Historia 60 (2011), p. 65. [52] Xen. Oec. 9.15. [53] Xen. Oec. 21.10. [54] Novo, Economia ed etica nell’ Economico di Senofonte, p. 8. [55] Xen. Oec. 3.13. [56] Xen. Oec. 7.5. [57] Pomeroy, ed. Xenophon: Oeconomicus, p. 268. [58] Pomeroy, ed. Xenophon: Oeconomicus, p. 231. [59] J. Dillon, Salt & Olives, Morality and Custom in Ancient Greece, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004, p. 10. [60] Brock, “Xenophon’s Political Imagery,” p. 248. [61] Brock, “Xenophon’s Political Imagery,” p. 248. [62] Pl. Resp. 600d; Plt. 258e-259c; Prt. 318e-319a; Brock, “Xenophon’s Political Imagery,” p. 248. [63] Arist. Pol. 1252a17-18. [64] Arist. Pol. 1252a9-11. [65] Dem. De cor. 265. [66] J. Christes, “Paidagogos,” in Der neue Pauly, Enzyklop?die der Antike 9, H. Cancik and H. Schneider, eds., Stuttgart & Weimar: J.B. Metzler, 2000, col. 150. [67] Xen. Cyr. 1.2.2-14. [68] V. Gray, “Xenophon,” In The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome 7, M. Gagarin and E. Fantham, eds., Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 267. [69] Pomeroy, ed. Xenophon: Oeconomicus, p. 267. [70] é. Delebecque, Essai sur la vie de Xénophon, Paris: Klincksieck, p. 499. [71] F. Beck, Greek Education, 450-350 B.C., London: Methuen, p. 244. [72] Beck, Greek Education, 450-350 B.C., p. 248. [73] Beck, Greek Education, 450-350 B.C., p. 253. [74] Hes. Op. 174-175. [75] Hes. Op. 42-105. [76] Hes. Op. 397-400. [77] Arist. [Oec.] 1345b13-1346a13. [78] Arist. Pol. 1253a19-20. [79] Soph. Aj. 293; Eur. Med. 230-245. [80] A. Gomme, “The Position of Women in Athens in the Fifth and Fourth Centuries,” Classical Philology 20 (1925):, p. 8; D. Willner, “The Oedipus Complex, Antigone, and Electra: The Woman as Hero and Victim,” American Anthropologist 84 (1982), pp. 72-74; R. Seaford, “The Imprisonment of Women in Greek Tragedy,” The Journal of Hellenic Studies 110 (1990), p. 77. [81] Xen. Oec. 4.2-3. [82] Pomeroy, ed. Xenophon: Oeconomicus, p. 217. [83] Xen. Oec. 7.22. [84] Xen. Oec. 7.29-31. [85] H. Wiemer, ?Die gute Ehefrau im Wandel der Zeiten: von Xenophon zu Plutarch,“ Hermes 133 (2005), p. 427. [86] Wiemer, ?Die gute Ehefrau im Wandel der Zeiten: von Xenophon zu Plutarch,“ p. 432. [87] R. Scaife, “Ritual and Persuasion in the House of Ischomachus,” The Classical Journal 90 (1995), p. 232. [88] Xen. Oec. 1.12. [89] Xen. Oec. 7.15. [90] Xen. Oec. 3.4. [91] Xen. Symp. 1. [92] Xen. Oec. 10.1; F. Bourriot, Kalos Kagathos – Kalokagathia, Hildesheim & Zürich & New York: Georg Olms Verlag, 1995, p. 319. [93] R. Saller, “Household and Gender,” in The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World, W. Scheidel, I. Morris, and R. Saller, eds., Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 87. [94] Waterfield, “Xenophon’s Socratic Mission,” in C. Tuplin, ed., Xenophon and His World, Papers from a Conference Held in Liverpool in July 1999, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, p. 81. [95] Pomeroy, ed. Xenophon: Oeconomicus, p. 68. [96] Varro, Rust. 1.7-8. [97] Cic. Off. 2.87; Colum. Rust. 12, Praefatio 7; 12.2.6. [98] Kronenbera, Allegories of Farming from Greece and Rome, pp. 2-3. [99] Cato, Agr. Praefatio 4. [100] Arist. Pol. 1253b1-3. [101] Anderson, J., Xenophon, London: Duckworth, p. 175. [102] Wiemer, ?Die gute Ehefrau im Wandel der Zeiten: von Xenophon zu Plutarch,“ p. 424. [103] Arist. [Oec.] 1343a1-5. 亚里士多德也在一定程度上质疑了色诺芬等人采用的这种方法,见Arist. Pol. 1252a8-18. (责任编辑:admin) |