|

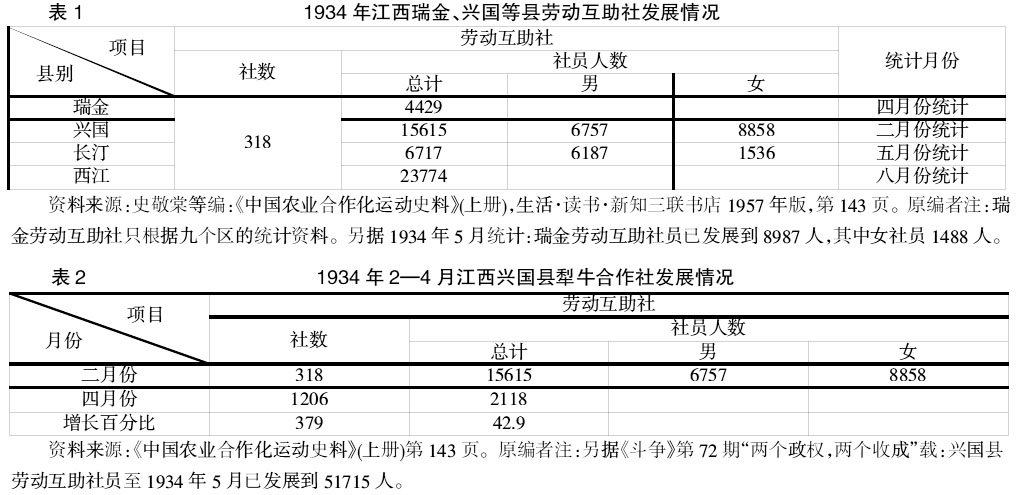

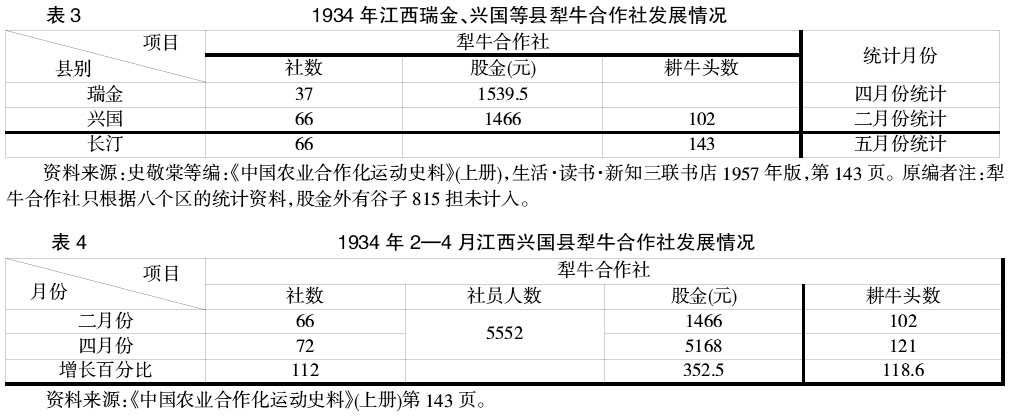

摘要:中国共产党及其领导的红军,为了满足严酷的革命战争需要,在中央苏区时期进行了大量的人力、财力和物力方面的动员,给群众的生产生活带来了较大压力。为了减少群众的压力和损失,苏区党和政府十分重视动员补偿问题,在经济、政策、税收等方面对革命动员进行了力所能及的补偿。 关键词:中央苏区 革命动员 补偿 如果说革命之初,利益是促使一部分普通群众投身革命的重要因素,那么,在党的政策和主张深入人心之后,支持革命、参加革命、服从革命却成为了大部分群众的自觉选择。在中央苏区建立后,面对着敌人的包围和残酷的革命战争,苏区群众肩负着为革命战争提供、付出、奉献大量劳力、物力、财力的重要责任,甚至献出自己宝贵的生命。同样是“利益”,在革命之初,苏区人民更多的是“获取”,而在新生的革命政权建立之后,苏区人民较多的是“付出”,这些“付出”甚至是倾其所有,细化到日常生活的“每一分钱、每一粒米、每一寸布”。民众长期大量的付出若得不到合理的补偿,势必降低他们的生活水平,从而挫伤其革命的热情和积极性,也容易激发社会矛盾。为此,苏区党和政府一直高度重视动员补偿问题,在经济、政策、税收等方面对其进行力所能及的补偿,以减少群众的压力和损失。 一、中央苏区时期的人力动员及其补偿 中央苏区时期,大规模的“扩红”运动给社会带来了一系列的问题,其中最严重的就是致使农村人口下降,劳动力缺乏。对单个家庭来说,劳动力的缺乏可能直接降低其生活水平,甚至威胁到其他家庭成员的生存。比如某县一个由祖孙两人组成的家庭,孙子被征募进军队,年迈的老人生活不能自理,旋即陷入生活困境。对整个社会来说,劳动力的不足,致使土地大面积抛荒,布、线、盐和火柴等生活必需品缺乏,生产力大大下降,群众的生活陷入困苦。 针对这些问题,中央苏区党和政府一方面采取措施,调剂劳动力余缺,优化劳动力的使用结构,另一方面又综合运用经济、政策、税收等手段减少由于人力的征用给群众造成的损失。 (一)调剂劳动力余缺,优化劳动力的使用结构。对于缺少劳动力的个体军属家庭,苏区党和政府组织“优待红军家属耕田队”,开展“优待红军工作日”等活动,及时为他们的农业生产、日常生活补偿劳动力。1931年冬,中华苏维埃第一次全国代表大会颁布的《关于中国工农红军优待条例决议》第四条规定:“红军战士在服务期间,无劳动力耕种家中田地,其分得之公田,应由苏维埃政府(区政府计划,乡苏维埃执行)派人帮助全部耕种、灌溉、收获工作,所派人工,每年不得少于五十工。红军战士家中缺少劳动力的,应按其需要予以补助。”[1]P188 1934年1月8日,为进一步解决红军家属的劳动力不足问题,中国共产党中央委员会中华苏维埃共和国人民委员会发布《关于优待红军家属的决定》,要求“凡属缺乏劳动力或劳动力不足的红军家属,必须组织广大群众的义务劳动去帮助其耕种和收获,义务劳动的良好的组织方式是优待家属的耕田队,每个耕田队担任帮助一定的红军家属,农忙时或者其他必要时,以乡以区为单位实行临时的调动”[1]P197。为响应此号召,中央工作人员带头参加优待红军工作,据《红色中华》报道,1934年2月2日,中央工作人员帮助瑞金下肖区及九堡区各乡的红军家属做义务工,他们的先锋模范作用,有力地推动了优待红军运动的开展,既发展了苏区的农业生产,解决了红军家属的生活困难问题,消除了前线红军的后顾之忧,也在社会上营造了参军光荣、军属光荣的良好氛围。 在整个社会中,苏区党和政府建立专门的组织和机构,调剂劳动力余缺,优化劳动力的使用结构,缓解社会上所普遍存在的劳动力不足问题。建立劳动互助社组织是调剂劳动力余缺的重要手段。1933年,中华苏维埃共和国中央临时政府颁布《劳动互助社组织纲要》,对互助组的宗旨和作用进行明确,认为“劳动互助社的作用,是在农村中农民互相帮助,做工,有计划地去调剂农村中的劳动力,使一方面劳动力有余的不致闲置,一方面劳动力不足的,不致把农事废弃”[1]P268。除建立劳动力互助组织外,苏区还设立托儿所等机构,解除有小孩家庭成年劳动力的拖累。托儿所的设立使大批的幼儿、儿童得到集中式的养育、照料,这比起分散式抚养更节省劳动力,从而优化了劳动力使用结构,“组织托儿所的目的是为着改善家庭的生活,使托儿所来代替妇女担负婴儿的一部分教养的责任,使每个劳动妇女可以尽可能的来参加生产和苏维埃各方面的工作,并且使小孩子能够得到更好的教育和照顾。”[1]P203  通过以上的政策和措施,中央苏区的劳动力地区不平衡的状态得到调剂,劳动力的使用结构也得到优化,从而在劳动力普遍不足的情况下,最大限度地发挥了现有劳动力的作用,在一定程度上缓解了中央苏区劳动生产的需要和劳动力不足之间的矛盾。 (二)经济上进行补偿。这里的经济补偿手段主要指货币和实物形式。以货币形式对士兵和军属进行补偿,主要有:苏区政府对士兵的退役发给补助。1932年1月13日,《红色中华》所发布的《关于中国工农红军优待条例决议》规定,“在红军中服务五年以上年龄满四十五岁者,可退职休养,由国家补助其终身生活”;[1]P189对士兵的伤残、死亡发给抚恤金。“国家设立残废院,凡因战争或在红军服务中而残废者,入院休养,一切生活费用,由国家供给,不愿居残废院者,按年给终身抚恤费,由各县苏维埃政府按当地生活情形而定,但现在每年至少五十元大洋。”[1]P189凡红军死亡或残废者,“子女弟妹幼小的,由国家设立革命纪念学校专门教育他们,并由国家维持其生活”,“父母、妻子由国家维持以相当津贴”[1]P190。 以实物的形式对士兵和军属进行补偿。单纯的货币补偿会给国家带来较大的财政压力,而实物补偿与货币补偿相结合的补偿方式以其更经济、更实用的优点为中央苏区所采用。以实物对士兵和军属进行补偿的一个重要表现就是:在打土豪时,军属享有“分浮财”优先权。中央土地人民委员部发布的第一号训令《为深入土地斗争彻底没收地主阶级财产》明确规定:“没收来的财物……要尽量散发给贫苦群众,首先要发给红军家属……这样才能发动群众斗争。”[1]P335货币和实物补偿是对士兵及家属进行直接补偿的方式,既改善了军属的生活,也对士兵的退、伤的生活进行安顿,免除了其后顾之忧。 (三)政策上进行补偿。在经济的手段还不足以达到人力动员补偿的目的时,苏区政府还实施各种政策上的优惠,比如税收政策、购物政策、教育政策、交通通信政策、娱乐政策等等方面的优惠和优待对士兵和家属进行间接补偿。在税收方面,1932年1月13日,《红色中华》所发布的《关于中国工农红军优待条例决议》规定,“红军在服务期间,本人及家属免纳苏维埃共和国之一切捐税”,“红军在服务期间,其家属所居住之国家房屋,免纳租金。”[1]P189在购物方面,“红军在服务期间,本人及其家属得享受国家商店百分之五减价的优待,当必须品缺乏时,有优先购买之权”[1]P189。在交通通信方面,“凡红军战士乘坐轮船火车,其费用概由公家发给。红军与家属通信,有直属机关盖章,不贴邮票,可寄回家。红军家属寄信到红军中,则由当地政府盖章,亦不贴邮票,可寄到红军机关中转发。”[1]P189在教育方面,“红军在服务期间,子弟读书,免纳一切用费”。在娱乐方面,“一切戏场,每月须有一次免费,欢迎红军看戏,平时票价减半。”[1]P189这些政策性的引导和优惠,既可以减轻政府财政压力,又可以激发和培育人民群众参加革命的荣誉感和积极性。 二、中央苏区时期的财力动员及其补偿 苏区党和政府主要通过打土豪、征税收、发行公债、募捐、发行纸币等方式对民众实施财力动员。打土豪是对特定对象的惩罚方式,募捐带有自愿慈善性质,因此这两者都不需要特殊的补偿。对于税收,中央苏区采取的是变相补偿的方式,即废除之前的苛捐杂税,在废除旧的苛捐杂税的基础上实行新的税制,两相抵衡。对于公债,苏区政府实行偿还本息、到期兑换的政策。对于银行发行的各种票币,政府极力保障其兑现。 (一)废除苛捐杂税,减轻民众的负担。废除革命之前的苛捐杂税是对新的税收征收的变相补偿。早在1927年9月,江西省革命委员会颁布的《江西省革命委员会行动纲领》就明确规定,“实行统一财政,取消一切苛税杂捐”,要求:“1.制定田赋纳税之法定额,禁止一切额外征收(如各种附加税,兵折兵加等)并禁止预征钱粮。2.废除一切厘金杂税(如各种印花税、屠宰税、烟酒税、商税、贾税、落地税、鱼税、山钞税、藕税、宦山税、大庾船税等)。3.废除一切苛捐(如米捐、串票捐、户捐、铺户捐等)4.铲除对贫民的高利贷,并取消一切债务。”[2]P1-2这就有助于减轻民众的税收负担。如果说这时苏区的税收政策还处在萌芽阶段,发展很不完善的话,那么,1931年11月28日,中华苏维埃共和国中央执行委员会第一次会议所颁布的《中华苏维埃共和国暂行税则》,则标志着苏区的税收政策走向成熟。《中华苏维埃共和国暂行税则》也以法律的形式,明确要求在“实行统一的累进税”时,“废除国民党军阀的一切田赋丁粮、苛捐杂税厘金等”[2]P566。新的税则一经颁布,立即在实践中生效,旧的赋税关系也宣告退出历史舞台,这种减轻负担的方式是对苏区民众的变相补偿。 (二)偿还公债本息,给予力所能及的回报。中央苏区时期,苏区政府共发行过三期公债,在每一次公债发行之前,政府都发布布告或者公告,规定公债的利率,承诺“到期按利率归还本息”。以第一期公债的发行为例,1932年6月25日,中华苏维埃共和国临时中央政府发布第9号布告,申明“现本政府为了充裕革命战争的经费,以保障革命战争的继续胜利与发展,特举行募集短期的‘革命战争公债’六十万元,专为充裕战争的用费”,规定“公债利率定为周年一分”,并郑重承诺,“本项公债规定半年还本还息,以一九三三年一月一日起为还本息时期,届时本利同时兑还。”[1]P243同时,布告还规定公债可以行使完粮纳税、抵押担保的职能,“本项公债完全得以十足作用的完纳商业税土地税等等国家租税”,“公债准许买卖抵押及代其他种现款的担保品之用。”[1]P243这些规定使公债与其他财产有同等的价值和信用,从而维护了购买公债者的利益。 (三)尽力兑现银行发行的各种票币。为了支持苏区的反“围剿”战争和促进经济建设,临时中央政府一方面以打土豪所得之款项为储备金来支持苏区的银行建设,另一方面,也通过发行纸币来吸收社会上的闲散资金。但是,随着战争的不断消耗,苏区银行的储备金日现紧张。如闽浙赣苏区,1931年下半年,省苏维埃财政部曾拨给工农银行20万元作储备金,但一年之后,银行的储备金减少至18万元,这自然就导致纸币的贬值和物价的上涨。刚开始,纸币与银元的兑换比例是1∶1,即一元纸币可以兑换一块银元,但是到后来,纸币贬值,与银元的兑换比例变为2∶1和3∶1不等,苏区群众手里的纸币不值钱,影响到他们的生活质量,也对银行的信用造成损害。为提高纸币的信用,也为改善群众的生活,苏区政府尽最大努力实现票币的兑换。如1932年6月7日,湘鄂赣省苏维埃政府在财政困顿的情况下,仍发布《关于各县收回票币的基金问题》的训令,要求各县赶紧筹集“收回票币的基金”,用于收清以前滥发的不能兑现的票币,并阐明此举的利害关系“今若不加紧收清,则政府信任既失,群众亦必因此而怀疑,这是如何严重的”[3]P248。这表明,政府在需要大量战争经费的情况下,仍然非常注意保护群众的利益。 三、中央苏区时期的其他物资动员及其补偿 红色政府和军队是以马克思主义为指导的新型政府和军队,“不拿群众一针一线”的良好纪律和作风也决定了政府必须对物资动员进行补偿。物资动员的补偿,可以有多种形式,既能利用货币、实物进行直接补偿,也能通过分配土地、发展生产进行间接补偿,在物资普遍不足的情况下,还能通过调剂余缺、提高物资的利用率来缓解物资的紧张状况。 (一)货币和实物的直接补偿。早在井冈山时期,《陈毅关于朱毛军的历史及其状况的报告》中在阐述红军的纪律时,就申明“不准乱拿工农小商人一点东西,上门板,捆稻草,说话和气,买卖公平,借东西要还,损坏东西要赔”[4]P319。“上门板”、“捆稻草”、“借东西要还”意味着在征用老百姓的东西后,能够返还原物的,及时返还原物;“买卖公平”指的是用货币形式对老百姓的物品进行补偿;而“损坏东西要赔”,意味着对于已经损坏的东西,要么以货币的形式、要么以同等价值的物品对群众进行补偿。红军这种严明的纪律和严谨的作风深得民心,有助于其在井冈山和赣南、闽西站稳脚跟。统一的革命根据地建立后,苏区政府对群众物质的动员和征用,也时常采用收购的方式,对民众进行补偿。如1934年5月16日,中央国民经济人民委员部发布中字第一号布告,即《为收买子弹、子弹壳、铜、锡、土硝、旧铁供给军用事》,号召广大工农群众将“所拾到或留存的子弹、子弹壳、铜、锡土、硝、旧铁等物品,作价卖与国家”,国家按照下面的价格标准对民众进行补偿,“子弹每粒大洋五分,子弹壳每斤大洋五分,上等铜每斤大洋三角,普通铜每斤大洋一角五分,锡每斤大洋二角,土铁每斤大洋七分,硫磺每斤大洋三角三分,白硝每斤大洋一角五分”[5],既支援了战争,也补贴了群众的生活。另外,打土豪、分浮财,客观上也达成了对群众进行物质补偿的效果。中华苏维埃法令明文规定:“没收来的财物,除现款、金银、首饰及贵重物品交财政部报解上级,以增加财政收入外,其余物件如米谷,什粮,木子,牲畜,衣服,蚊被,农具,家私等,要尽量散发给贫苦群众。”[6]P609群众得了利益,才会更高兴更积极去清查土豪地主,调动群众的积极性。 (二)在土地革命中发展生产,对群众进行间接补偿。土地是农民最重要的生产资料,土地的获得,可以看成是对革命群众的最重要的物资补偿。土地的分配既为生产的发展提供了基本条件,也激发了群众的生产积极性,促进了社会物资的丰富,在一定程度上弥补了革命物资动员给群众带来的生存压力。1930年,中国革命军事委员会就颁布《苏维埃土地法》,规定:“暴动推翻豪绅地主阶级政权后,须立即没收一切私人的或团体的——豪绅、地主、祠堂、庙宇、会社、富农——田地、山林、池塘、房屋,归苏维埃政府公有,分配给无地、少地的农民及其他需要的贫民使用。”[2]P415农民得了土地后,生产积极性提高,又进一步促进了社会物资的生产、丰富和再生产,如此往复,为战争动员提供了源源不断的物资。 同时,苏区政府还因时因地颁布法令、制定政策、采取措施,以促进生产的发展。如针对农村劳动力减少带来的土地抛荒的严重问题,中央政府于1933年2月,发布《开垦荒地荒田的办法》训令,要求“县区土地部、乡政府要马上调查统计本地所有荒田荒地,切实计划,发动群众去开荒。”[1]P338三个月后,中央土地部又发布《开荒规则和动员办法》训令,规定了开荒的7大规则和“加强领导”、“组织开荒宣传队”、“组织开荒队”、鼓励个人开荒、“组织开荒巡视团”、“订立开荒竞赛的条约”、“设立开荒登记处”[1]P340等8大动员方法,为减少土地荒芜、发展生产提供了指导。再比如,到了春耕时节,苏区政府往往领导群众开展春耕运动,以期年末有个好收成。1933年春,中央政府机关报《红色中华》多次发表文章,对春耕运动进行指导,像1934年3月3日的《加紧春耕运动,争取比去年增加二成收成》,1934年3月6日的《春耕中的优待红属工作》等,对春耕运动定目标,要求布置具体工作,促进春耕运动的广泛开展。此外,当根据地食盐缺乏时,政府鼓励、指导群众开展熬硝盐运动,暂时缓解了苏区的用盐紧张状况,也属对物资动员的一种间接补偿。 (三)在物资普遍不足的情况下,进行余缺调剂,提高物资的利用率。尽管经过各方面的努力,苏区的物资生产取得了很大的成效,但是生产仍然难以赶上战争巨大的消耗,几次反“围剿”战争后,苏区出现了物资严重不足的现象。在这种情况下,苏区政府不得不从优化物资使用方法入手,充分发挥现有物资的使用价值。为解决“有些产业的开办是需要较大资本的,一时筹措较感困难”的问题,“合作社就可以解决这种困难。他可把许多零碎的资本,集中起来,开办目前苏区最需要的产业”[1]P279。很多合作社的建立,就是为了提高物资的利用率。以耕牛合作社为例,为“解决耕牛农器缺乏的困难问题,最好的办法,是组织耕牛合作社”,使耕牛“有组织的分配,有计划的保护与管理”[1]P277。下表4可以反映出当时中央苏区耕牛合作社发展的情况:  从上表可以得知两个方面的信息:第一,苏区某些属县耕牛数量非常有限,耕牛合作社数量却相当多。1934年2月,兴国只有耕牛102头,这对于具有几十万人口的大县来说,显然远远不够。正因为如此,这些县才成立大量的耕牛合作社,以调剂余缺,争取耕牛资源的合理保护和充分利用。第二,耕牛合作社发展速度惊人,且在保护耕牛资源的增长上有一定的成效。如1934年4月,兴国的耕牛合作社的数量竟然比前两个月增长352.5%,速度之快,令人惊奇。耕牛合作社的成立一方面使耕牛更好地利用,同时也促进了耕牛的繁殖和生长,如兴国县1934年2月份的耕牛只有102头,到4月份增加到121头。总之,如此物资的重新组织和分配,可以杜绝资源的浪费和闲置,保证有限的资源发挥最大的作用,从而达到缓解物资紧张状况的目的。 中央苏区除在人力、财力、物力等物质方面对农民进行动员补偿外,也非常重视精神方面的补偿,甚至在物质资料十分匮乏的情况下,精神方面的补偿在一定程度上替代了物质。比如赋予农民较高的政治身份,让他们感觉到“翻身做主人”、“扬眉吐气”,有了一定的社会地位,给予在动员中发挥积极作用的农民以先进荣誉称号等等都是极其重要的精神补偿方式。 四、结语 据统计,从1932年至1934年,中央苏区共大规模“扩红”四次,吸收红军267909人,占总人数的比例在6.7%—12%之间;共发动大规模“借谷”运动三次,筹集粮食100万担以上,折合谷子约为1亿斤;共大规模发行公债三期,筹集公债400余万元。再加上,征收税收,发行纸币,征收红军公谷、募捐等,苏区人民承受了十分沉重的动员压力。为尽可能减轻人民的负担和压力,如前所述,党和政府对动员进行了力所能及的补偿。但是总体来看,这种动员补偿还停留在较低水平,补偿标准没有统一,补偿程序没有规范,补偿制度不够完善。而且,在严峻的军事形势和巨大的物资消耗环境下,补偿经常出现不等价、不到位的现象,或者要求民众自愿放弃补偿的现象。据统计,到1933年11月23日为止,中央苏区要求群众所退还的公债即高达100万元之多[7]。而银行发行的票币,经常出现难以流通、难以兑现、不能兑现的情况。不过,从一系列的规章制度中,我们仍然可以看到政府给予动员以补偿的初衷和诚意:不是不想补偿,而是无力去补偿,补偿得不够充分。而且,动员给中央苏区造成的困难,是暂时的,是可以弥补的。 新中国成立后,国家就发布命令,对这些债务票据进行了统一兑换清偿。特别是,为报答革命老区的贡献,新中国对革命老区的发展进行了一系列的政策补偿和政策优惠。1951年,新生的共和国诞生不久,日理万机的毛泽东同志便委托谢觉哉同志组成中央慰问团来到赣南,进行了为期20天的慰问活动,随后开展了公债、谷票的兑换补偿工作,并赠送了毛泽东主席的亲笔题词:发扬革命传统,争取更大光荣。2012年,国务院发布的《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》就明确规定,对原中央苏区“应给予特别的政策支持”。政策的倾斜,让原中央苏区的有关县域增添了发展动力,原中央苏区所属县市借着政策的东风,经济社会有了长足的发展,人民生活水平得以不断提高。 【作者简介】王连花(1983—),女,湖南衡南人,湖南省委党校党史教研部讲师,博士,研究方向为中共党史。 【参考文献】 [1]厦门大学法律系,福建省档案馆选编.中华苏维埃共和国法律文件选编[Z].南昌:江西人民出版社,1984. [2]江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室.中央革命根据地史料选编:下[Z].南昌:江西人民出版社,1982. [3]湘鄂赣革命根据地文献资料编选组.湘鄂赣革命根据地文献资料:第二辑[Z].北京:人民出版社,1986. [4]中共井冈山党委宣传部.回忆井冈山斗争时期[M].南昌:江西人民出版社,1979. [5]红色中华[N].1934年6月1日(第2版). [6]于建嵘,何健华.中国农民问题研究资料汇编:第1卷(1912-1949):下册[Z].北京:中国农业出版社,2007. [7]红色中华[N].1933年11月23日(第3版). (责任编辑:admin) |