|

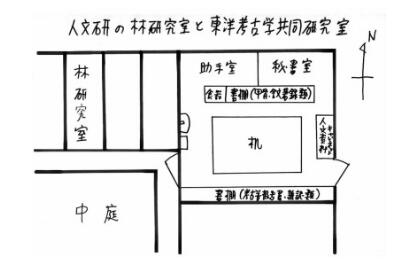

日本学者林巳奈夫(1925—2006)的著作《殷周青铜器综览》由上海古籍出版社于今年5月出版了第一卷中译本(广濑薰雄、近藤晴香翻译,郭永秉润文)。 林巳奈夫先生是京都大学名誉教授、日本学士院会员、著名考古学家。《综览》是上世纪80年代写作出版的一部研究中国古代青铜器的巨著,充分体现日本学者资料齐备、研究细腻的风格。 为了缅怀林巳奈夫先生在中国考古学尤其是古代青铜器研究领域的卓越贡献,复旦大学出土文献与古文字研究中心联合上海古籍出版社,于9月15日举办“林巳奈夫《殷周青铜器综览》第一卷中译本新书座谈会”。 裘锡圭教授在致辞中谈道:“朱凤瀚先生在《中国青铜器综论》中对《综览》有详细的介绍,他认为这部著作是日本学者研究中国青铜器的著作中,最全面系统、最深入的一部,并指出其中许多有价值的、独到的见解。由于语言的隔阂,过去中国学界鲜有像朱先生这样,充分用到《综览》的成果,往往只利用了图版部分。现在广濑老师把这本书翻译出来,是值得庆贺的事情。他在尊重原著的前提下,尽可能使译本适合中国读者的需要,一定能使这部书在青铜器研究领域起到更大的作用。” 座谈会上,中日学者共聚一堂,评价林先生的著作,回顾与他交往的点滴,梳理和展望中国古代青铜器研究的历史和前景。本刊摘编部分发言内容,以飨读者。 林教授把很多贴了青铜器照片的纸质卡片排列在那张桌子上,不断地改变它们的排列 松丸道雄 (东京大学名誉教授,发言由广濑薰雄代读):这次收到了林巳奈夫先生的巨著《殷周青铜器综览》第一卷中译本新书座谈会的邀请,却不能参加,我对此遗憾不已,觉得哪怕只说几句也好,至少应该表示祝贺和感谢之意。 关于我和林先生的交往与我在林先生撰写《综览》这部书的过程中做过的事情,我已经在这次出版的中译本序文中写过了,今天就不讲了。关于林先生学问的特征,我有一点一直在考虑的想法,想借此机会跟大家讲一下。 众所周知,林先生是所谓考古学者 (依我看,更准确地说,他是以现代考古学为基础的古器物学者),但他的眼光惊人地广阔,古文字学 (尤其甲骨、金文之学)就不用说了,他还充分了解古典学和清代考据学的成果。我觉得,我们这一辈的考古学者中,对这些方面也十分了解的学者,在日本一个也没有。不仅在日本,这样的学者在中国也不多。 今天介绍一段往事。1974年,我们二人加上樋口隆康先生一共三人,为调查台北故宫博物院所藏的商周青铜器,在台北待了40几天。有一天放假,林先生和我在闹市逛街,见到有一家书店堆着《皇清经解》的覆刻本。这个覆刻本在日本没有见过,价格又非常便宜。发现这套 《皇清经解》覆刻本的林先生高兴得不得了,立刻说要买下。那一瞬间,我心里很惊讶。我也大致了解清代考据学者的学术成果,但还是没有想到林先生为了古器物研究,要把搜集资料的范围扩大到这个地步。这件事至今记忆犹新。我还记得,那天我也帮他搬了一大堆书回宿舍。 不能出席这次座谈会,真的非常遗憾。自从去年夏天患狭心症动了手术,出国旅游对我来说已经有点困难了。为这次盛会奉上小文,是为了感谢大家对我的挚友林巳奈夫的帮助,尤其向裘锡圭先生、致力于《综览》翻译的广濑薰雄先生,以及跟他共同完成翻译的郭永秉先生,也表示无上的谢意,并且表达我不能参加座谈会的歉意。我相信,《殷周青铜器综览》中译本的出版一定会对中国商周青铜器研究的发展有所贡献的。 小南一郎 (泉屋博古馆馆长):京都大学人文科学研究所有一个规定,评上教授的研究人员一定要组织一个共同研究班,发表其研究成果,例如在研究所的纪要上发表文章,编写报告书等。每个研究班设定具体的研究题目,参加的研究人员有十个人左右,每周或两周一次开会。每个班员根据自己负责的研究题目轮流作报告,然后大家对这个报告进行讨论。三年或五年后,汇集研究班的讨论成果,出版报告论文集。 林巳奈夫教授自从评上教授以后,也组织了好几个研究班。他的第一个研究班叫做“汉代的文物”研究班,这个研究班以汉代画像石为主要资料,讨论了汉代的社会和文化特征。他编的《汉代的文物》是这个研究班的研究成果。这部书把文献中所见的词汇和汉代画像中出现的东西相对照。对这些词汇和物品作解释,在当时可以说是汉代名物研究的最新研究成果。此后,林教授组织了“战国时代文物的研究”等好几个研究班,他在退休之前组织的最后一个研究班是“古史新证”,这个名字取自王国维的一部著作。 林教授组织的研究班,除了各个班员根据自己负责的研究题目作报告以外,还共同研读文献等各种资料。例如“汉代的文物”研究班,除了讨论沂南等各地画像石的内容以外,也用王先谦疏证补本研读刘熙的《释名》,此外还一起研读了当时新公开的“睡虎地秦简”。林教授的研究班不仅讨论新发现的考古遗物,还关注文献和古文字资料。例如以先秦文物研究为主题的几个研究班里,我们一直研读《周礼郑注》。林教授的研究班关注的范围不限于考古方面,而以整个文化史为对象。因此,参加研究班的人员里,考古学者倒不是很多,而有不少历史学者、科技史的专家、文献学者、语言学者等,可以说是人才济济。 其实,林教授在评上教授以前组织过一个叫“金文辨伪”的非公开研究班。当时有一些学者对青铜器铭文的可靠性提出了怀疑,有人认为毛公鼎的铭文是伪造的,也有人认为散氏盘铭文的书体很可疑,甚至有人说大盂鼎的铭文也有可疑之处。这种意见在当时具有一定的影响力。林教授的这个研究班的主要目的是考虑如何对待这种怀疑论。 这个研究班里有贝塚茂树、伊藤道治、松丸道雄等历史学者。他们的主要关注点在于,究竟有多少青铜器铭文可以作为历史资料来利用。我们把郭沫若的《两周金文辞大系》作为材料,对《大系》所收的所有青铜器一一判断真伪。青铜器本身和铭文都没有问题的,我们标A,器本身和铭文都可疑的,标E,在这两者中间设定了几个等级。判断真伪的主要标准是每个字的写法。如果同一篇铭文里的同一个字的字体不同,或用不同的写法写,我们判断这个铭文是可疑的。 “金文辨伪”研究班继续了三四年,产生了各种研究成果。例如,在同一件青铜器的器上和盖上都有铭文的情况,盖铭和器铭的字的写法常常不同。因此我们知道,同一件青铜器上的两篇铭文可能是分别由不同的人写的。这个问题涉及另外一个问题,也就是说,铭文的文字是铸造青铜器的工人写的,还是订货的贵族们(或者他们属下的书手)写的? 虽说有这些发现,但关于辨伪问题 本身,我们没能提出明确的结论。我们感觉到,用拓本作金文研究有一定的局限。另外,中国陆续发现很多青铜器,我们能够知道它们的详细出土情况。因此,我们即使不使用经过古董商人之手出现的、有疑问的金文资料,也可以研究商周时代的历史。 以上所讲的是林教授组织的、以先秦秦汉时期文物为主题的共同研究班的情况。与此同时,他自己的研究也获得了不少成果。林教授的个人研究有很多方面。其中,成果结集成大部著作的研究有两个,即中国古代玉器研究和商周青铜器的编年研究。 日本的考古学者里,研究中国古代玉器者很少。或许可以说,玉器的专家只有林教授一个人。林教授从很早就开始关注良渚文化的玉器。我第一次来中国的时候(那是“文化大革命”的最晚期),他嘱咐我在南京打听北阴阳营遗址的发掘情况。后来,良渚文化的丰富内容渐渐地被公开,我才知道良渚文化的重要性,佩服林教授的先见之明。 林教授的中国青铜器研究成果汇集在这次被翻译成中文的《殷周青铜器综览》中。我还记得林教授当年研究青铜器编年时的情形。人文科学研究所的考古学共同研究室中间有一张很大的桌子,林教授把很多贴了青铜器照片的纸质卡片排列在那张桌子上,不断地改变它们的排列。那时候的纸质卡片排列的结论,就成为了《殷周青铜器综览》的核心部分。他重视青铜器的“侧视形”,主要根据青铜器侧面呈现的曲线的变化确定青铜器的编年,尤其是西周早期到中期部分的编年,我觉得具有很强的说服力。 我当时看完《殷周青铜器综览》后,告诉过一位考古学者我的读后感。我说:商代末年和西周初年很难分清楚,关于这个微妙时期的青铜器,《综览》把有些青铜器归在商末,却把很相似的一些青铜器归在西周,我不太明白这两者的区别。这位考古学者回答说:林教授喜欢的青铜器往往被认为是商代的,他不喜欢的青铜器大多被认为是西周时期的。我无法判断这位考古学者说得对不对,但与西周青铜器相比,林教授更喜欢商代青铜器,是事实。他认为商代青铜器是“天真”的,但到了周代,在青铜器的器形上能看到人的作为,因此稀薄了“天真”气息。 江村治树 (龙谷大学文学部教授):首先要介绍一下我和林巳奈夫先生的关系。我在1975年被任用为京都大学人文科学研究所(人文研)东方部东洋考古学的助手,到1981年为止,担任林先生的助手。人文研答应让我做助手,条件是要研究甲骨文和金文。我本来在名古屋大学文学研究科读博士课程,专业是东洋史学。我的硕士论文利用《史记》《汉书》等文献史料研究官僚制度。本科在神户大学文学部学习东洋史,当时的导师是伊藤道治先生。可能是因为这个原因,人文研要我研究甲骨金文。 人文研的助手是纯粹的研究助手。共同研究班是人文研的一个特色,助手要帮助联系各个班员。除此以外并不需要为林先生的个人研究做任何事情,只要做自己的研究,写自己的论文就行。因为我对考古学并不熟悉,所以关于考古学的研究方法,我的知识都是林先生亲自教的。林先生对我的教育也费了不少心思,每次去日本国内的博物馆、美术馆调查青铜器、古玉器、封泥等,都带我去,让我学习测量文物、制作拓本、做记录等的方法。拓片工具的制作也是林先生亲自教我的。我有机会参加以文学部的樋口隆康先生为队长的阿富汗发掘调查也是托林先生的福。那次发掘是我唯一的发掘经验。不止如此,因为我每天和林先生见面,我从林先生平时的研究态度间接学习他的研究方法。林先生虽说是我的上司,但实际上是我考古学的老师。林先生把作为助手的我当作学者对待,跟我在一起的时候一点也没有老师的架子。他对其他作为助手的年轻学者都一样,因此很受爱戴。 我在人文研当助手的时候,林先生正好为了《殷周时代青铜器之研究 殷周青铜器综览一》(吉川弘文馆,1984)的撰写,进行青铜器的整理和分析。当时我经常目睹林先生工作的情形,今天可以给大家讲一下林先生的研究方法。 《殷周青铜器综览》是商周青铜器考古学研究的第一部综合性著作。如此全面的考古学方面的基础性研究,在林先生之前连中国学者也没有做到。这一点应该没有人提出异议。 我认为,这部书最大的特色是对商周青铜器进行了全面的编年。林先生在本书第二编第一章第三节讨论这个问题,其中最有用的是收录许多青铜器的器影和铭文拓本的图版册。依我看,因为有了这个图版册,商周青铜器的客观的编年才得到确立。林先生的编年方法,如第三节 (中文版第206页)所说,是暂时不考虑纹饰和铭文,只根据器形(尤其是侧视形) 的演变判断每种器物的先后顺序。通过器物的类型学方法确定器物的相对年代,这个方法在日本学界是在二战前的弥生式土器的编年研究中确立的。这个编年方法很客观,但只能确定相对年代。因此林先生还参考可以知道确切年代的铭文以确定器物的绝对年代。这种方法林先生早在《殷周时代的武器》(京都大学人文科学研究所,1972年)的附论(二)中采用过,林先生在那篇文章中设定了标准器,这个方法和地质学的标准化石的思路有共同之处。 我认为,林先生能够完成商周青铜器的全面编年,除了林先生熟知考古学的研究方法以外,还具备以下几个条件。 第一个条件是人文研的研究环境。如本书《后记》所说,人文研有东洋考古学部门的三代学者(即梅原末治、水野清一、林先生) 通过实地调查积累的中国考古遗物的资料卡片 (即本书中经常提到的“京大人文研考古资料”)。此外,当时人文研的研究经费比现在充裕,而且研究人员可以专心做自己的研究。根据我的记忆,林先生要讲的课只有一门京大大学院、学部共同设置的考古学课。而且林先生在人文研任职期间几乎没有写普及性著作 (虽然退休后写了一些)。林先生利用充裕的科研经费制作了大量青铜器资料卡片 (江村卡片的格式与此相同,参看图一)。林先生的个人办公室摆放着好多文件柜,每个柜子有四层,里面放着那些资料卡片。  图一 青铜器资料卡片(江村治树制作) 每张资料卡片上贴着青铜器和铭文的照片,这些照片是有业务往来的照相馆拍摄的(有时复印书中的照片,有时去美术馆拍摄)。此外,人文研从二战前开始收藏大量的甲骨金文的著录书,至今仍然是日本最大的收藏机构(参看《京都大学人文科学研究所汉籍分类目录》史部第十五·金石类)。人文研除个人的办公室外还有共同研究室。东洋考古学的研究室在研究所的东北角,研究室的一个角落用书架隔开,提供给助手。共同研究班在这个研究室举行研究会,中间有一张很大的桌子(参看示意图,图二)。桌子北面的书架里摆放着甲骨金文的著录书,南面的书架里摆放着考古报告和杂志,这些书是从人文研的书库借出来的,大家随时可以看。没有研究会的时候,林先生经常来共同研究室,在那张大桌子上排列照片资料卡片,考虑青铜器的编年。偶尔有什么有意思的发现,把我从研究室的那个角落叫过来,给我说明。有一次林先生喊了一声:“江村,你过来一下。”我去看了,林先生笑着跟我说,西周青铜器的器形演变和女性的体型变化是一样的。西周早期青铜器的器腹都像年轻女性的屁股一样,很圆,紧实;器腹的形状随着时代的推移往下垂。下午5点下班以后,林先生和我经常在研究室里一起喝酒。林先生喜欢闲聊,是个心直口快的人。现在资料卡片的整理一般用 Microsoft的“FileMaker”等软件建立卡片数据库,但资料整理的原理是一样的。  图二 京都大学人文科学研究所林巳奈夫先生办公室与东洋考古学共同研究室 第二个条件是非常彻底的资料搜集。林先生全面彻底地复制考古报告和杂志中的青铜器资料,把它们卡片化,作为研究资料。我听说过有些日本考古专业的学者嘲笑这个方法,说这是根据照片的考古学,不是真正的考古学。这句话的意思是,不在考古工地从事发掘工作的考古学不是考古学。当时日本人在中国参加考古发掘是不可能的,而且亲眼调查出土青铜器原物的机会也很有限,林先生采用这个方法实在是出于无奈。但这种嘲笑完全是没有道理的。林先生在日本参加过长崎县壹岐市原之辻遗址的发掘,参加伊朗、阿富汗、巴基斯坦学术调查队进行发掘的经验也很丰富。不止如此,虽然没能在中国大陆做到,但日本国内收藏的青铜器的调查,林先生进行得非常彻底。此外,对美国,对欧洲的英国、法国、德国、瑞典等国,对中国台湾的青铜器调查也进行得非常彻底。在欧美,只要给博物馆或美术馆的研究人员写一封信,他们就接待我们,连库藏的器物也可以自由地调查,拍照也经常被允许 (大英博物馆不能进入仓库,我们申请的库藏器物可以在阅览室观摩)。我从林先生那儿得知了这件事,也去英国、德国、瑞典进行了青铜器和货币的调查。我们不应该忘记,林先生的商周青铜器编年是在那些实物调查的基础上进行的。 曹锦炎 (浙江大学文化遗产研究院教授):知道林巳奈夫教授的大名,还是在我读研究生期间,当时吉林大学的古文字学科放在考古专业,因此我读到了林巳奈夫教授的 《殷周时代的武器》一书,很佩服他的学问。很荣幸,后来我和林巳奈夫教授有过两次交往。一次是在上世纪80年代中期,林巳奈夫教授专程来杭州,访问浙江省博物馆。他此行的目的是观摩、研究良渚玉器,由我负责接待。简单寒喧以后,我们就直奔展厅。当时著名的瑶山祭坛遗址、反山大墓尚未发掘,放在历史文物展厅中陈列的良渚玉器数量不多,但是林巳奈夫教授仍然停留了约2小时,他观察展品极其认真,对某些局部细节(包括纹饰)反复观察,一边详细作笔记,一边时不时和我交流,可惜他的中文不太好,而我的日语也不行,所以更多的时间花在笔谈上。临走时他送我几篇抽印本文章,我记忆尤深的是,其中有一篇研究良渚玉器纹饰的,他提出这种纹饰与“云气纹”有关,也见于马王堆汉墓出土的漆棺上。另一次和林巳奈夫教授见面,是1992年在上海博物馆举办的“吴越地区青铜器展览”及研讨会期间,但交流不多。虽然我和林巳奈夫教授只有两面之缘,但他做学问的深入、细致,研究视野的广阔,给我留下的印象特别深刻。 张光裕 (香港恒生管理学院中文系教授):林巳奈夫先生的 《殷周青铜器综览》 问世多年。这套皇皇巨著可以称得上是“体大思精”。《考古》1986年3期曾刊登过精彩的评介。 林先生早年对我这个晚辈的爱护和提携,一辈子难以忘怀。林巳奈夫先生跟巴纳(Noel Barnard) 先生是好朋友。1971年 11月,我到澳大利亚,跟随巴纳先生从事研究。巴纳先生曾在1972至1974年间安排我数度访问日本,搜集青铜器资料,并请林先生特地照顾我。当年林先生非常体谅我这位经济能力欠佳的年轻学者,在访问京都大学人文科学研究所期间,特地安排我住在京大附近的了莲寺;那里又便宜,又安静,往返研究所亦方便。其后,林先生又邀请我到京大人文科学研究所读书会作报告,并请了名重一时的敦煌学专家藤枝晃先生替我翻译。我谈的就是与我博士论文相关的辨伪问题;当时年少气盛,不知天高地厚,讨论期间竟毫不客气地跟林先生的老师贝塚茂树先生争辩。 读书会中,我记得有永田英正先生;小南一郎先生好像也是同时期认识的。林、藤两位先生于读书会后,领着我去居酒屋站着喝酒、吃烤肉,这是我第一次领略传统日式的立食风味。在某次访问京大结束前,林先生把历次读书会的记录装订成册送给我,其中还有他亲自编辑的《金文著录目》复印本。我现在还好好保存着。至于林先生编的 《三代吉金文存器影参照目录》(1966年),则是当年学习金文最有用的工具书;里面查对和记录了拓本与某器照片的出处,是他“殷周金文研究”成果的一部分,应与日后《殷周青铜器综览》的编辑有一定渊源。 我多次访问日本都有赖林先生引荐,才得以摩挲不少公私家收藏的青铜器;东京的藏器,则大多是松丸道雄先生带领着目验的。没有两位先生的帮助,在我的青铜器研究路上,肯定会缺失了日本收藏这一环。 1978至1979年,我踏上了欧、美访查中国青铜器之旅,途中多次发现林先生走在我前面的足迹。回想当年在林先生的办公室和共同研究室,我有幸看过林先生把数以百计的青铜器照片,铺满在大长桌和地上的洋洋大观场面;原来那就是《殷周青铜器综览》成书前的倩影。 第一次以国际视野系统论述中国青铜器发现、蒐集与研究史 王世民 (中国社会科学院考古研究所研究员):日本当代的中国青铜器研究大家有三位:近年去世的樋口隆康先生,十年前去世的林巳奈夫先生,现仍健在的松丸道雄先生。本人因陪同夏鼐先生接待,有幸同他们都有过交往,而同林巳奈夫先生交往的时间最长,前后将近30年。深感荣幸的是,松丸先生专函邀我共同为林先生巨著中译本作序,遗憾的是他未能来上海参会,祝他健康长寿! 关于我与林先生交往的经过,以及对《殷周青铜器综览》这部书的认识,已详序言,不必在这里多说。广濑薰雄、近藤晴香、郭永秉三位先生,勇敢地承担如此繁难的中译任务,复旦大学出土文献与古文字研究中心给予大力支持,上海古籍出版社接受出版,这都需要相当大的魄力,应该向他们致敬。 为了进一步说明林巳奈夫先生著作的重要意义,我想简单地回顾殷周青铜器研究的发展历史。 20世纪初期,开始用照片和珂罗版印制青铜器图录。日本方面,有帝室博物馆的古铜器图录,滨田耕作编 《泉屋清赏》等书。中国方面,有罗振玉编《殷虚古器物图录》等书。这基本上仍属金石学范畴,缺乏明确的分期断代。 上世纪20年代,安阳、洛阳等地陆续有许多非考古发掘出土的青铜器见于文物市场,又迅速大量流失海外。1928年中国开始了安阳等地的考古发掘,但出土的青铜礼器有限,一时多未公布于世,因而青铜器的专门研究仍基本上以传世品为主。30年代,容庚参与鉴定清宫旧藏铜器,编撰几部传世品图录;梅原末治、陈梦家先后考察流失欧美的中国铜器,曾经分别编撰图录;再有瑞典高本汉(Bernhard Karlgren)等人的研究。而标志这一时期高峰的集大成之作,是1941年出版的容庚《商周彝器通考》一书。该书规范了殷周铜器的定名与分类,对铜器分期也有重要贡献;书中按照器物形制编列的上千幅铜器图像,则长期发挥典型铜器参考图谱的作用。 20世纪后半期,中国的田野考古蓬勃发展,郑州、殷墟,丰镐、洛阳等地区的发掘,确立了商殷和两周考古学文化的断代标尺,青铜器及其铭文的发现与研究取得显著进展,海峡两岸和西方学者编撰出版了若干精良的青铜器图录。中日两国学者致力于青铜器形制与纹饰的分期研究。其中最有分量的,是80年代中期出版的林巳奈夫先生巨著 《殷周青铜器综览》,标志着殷周青铜器研究新的高峰。这部书对截至1980年代初的青铜器资料与研究作了全面的总结。其正文部分,对青铜器研究历史的论述的详尽,对铜器形制与纹饰探讨的深入,自不待言;图版部分,三卷共有器物分型图像6600幅、形制演变等图表1600余幅、纹饰图像2800幅,总计万幅。这是最为详备的青铜器形制与纹饰的典型图谱,仅此即为殷周铜器研究提供前所未有的极大方便。回想我们编纂《殷周金文集成》期间,将《综览》一书常置案头,不离须臾,对此体会尤深。林巳奈夫先生的功绩,实在巨大得无人出于其右。 《殷周青铜器综览》出版以后30年来,殷周青铜器的发现与研究有了很大的进展。仅西周时期重点发掘的典型资料就有:山西曲沃晋国墓地、河南平顶山应国墓地、三门峡虢国墓地、湖北随州叶家山曾国墓地、陕西韩城芮国墓地,以及宝鸡石鼓山墓地等等。20年前马承源先生主编了 《中国青铜器全集》。近年,中国的后继学者致力于全面整理殷周青铜器资料,分门别类进行新的系统研究,取得了显著的成绩,日本年轻的青铜器研究者也正在成长。但是,目前还没有新的殷周典型青铜器参考图谱问世。展望未来,可以相信,这部巨著中译本出版以后,殷周青铜器研究在已有的坚实基础上,通过中日两国学者的共同努力,必将进一步发展,不断取得新的令人欣喜的成绩。 王辉 (陕西省考古研究所研究员):林巳奈夫先生是日本研究中国商周秦汉考古与青铜器的著名专家,其《殷周青铜器综览》 是研究商周青铜器的皇皇巨著,具有划时代的意义。 中国古代青铜器研究的历史源远流长。北宋真宗以后,金石学勃然兴起,青铜器及其铭文研究,为其主要内容。宋人对青铜器或描绘器形,或摹写铭文,或考释文字,或据经典定器之名称、纹饰。宋人研究,虽有开创之功,但重铭文,轻器形,较为粗疏。清人崇尚“通经致用”,其青铜器研究每多创见,如对器之定名,时或纠正宋人误说。但总体上看,清人研究仍未脱宋人藩篱。近现代,随着科学考古学的引入,青铜器研究逐渐摆脱了金石学的束缚,走上了全新的道路。李济运用考古类型学的理论,对殷墟出土青铜器分型分式。郭宝钧注意青铜器的组合、发展演化及其铸造工艺。郭沫若分商周青铜器为四期,探讨各期器物形制、铭文、纹饰的特点,又对东周青铜器分国,开地域研究之先河。容庚《商周彝器通考》对青铜器的起源、发现、类别、时代、铭文、花纹、铸造、辨伪、收藏等做了全方位的考察,是建国前青铜器研究的一个高峰。陈梦家《中国铜器概述》《西周铜器断代》也是青铜器综合研究的典范之作。此后,因“文革”等政治运动的干扰,中国大陆的青铜器研究一度相对沉寂。 《综览》 第一卷出版于1984年,而其写作则在此前十余年间。在此期间,林先生长期关注安阳殷墟、洛阳、三门峡、长沙马王堆、陕西岐山、扶风等地的考古新发现,并据以讨论商周青铜器的年代及其铭文。《综览》收青铜容器、乐器4600余件,图版清晰,说明仔细,远超容氏《通论》收器991件的规模,是当时资料最为丰富的商周青铜器研究专著。此书第二编第一章第三节 《青铜器各类各型之形制的时代演变》对马衡、容庚、郭沫若、陈梦家、高本汉、凯恩、唐兰、水野清一、白川静等中外学者的青铜器断代标准有所批评,认为他们过于重视铭文,而轻视器形。林先生以表格的形式列举各类有代表性的青铜器,为之分型分式,以确定其时代。作者分商代至春秋早期的鼎为17型,分析各型特点,极为深入。 此书第一编第三章 《青铜器种类的命名》 分青铜器为食器、酒器、盥洗器、乐器、杂器等五类,酒器又分温酒器、煮鬱器、盛酒(水、羹等)器、饮酒器、挹注器、盛尊器等六小类,比之容、陈二氏分类,更为科学、合理。作者将每种器注明自名命名、依据自名以外的确切的根据命名、缺乏命名根据但承袭传统的称呼、采用名称以外的自名,至为清楚。鼎自名为鼎或贞,贞字容氏或释鼒,说鼒是敛 口的鼎,林先生以容释为误。对“膳鼎”、“行鼎”、“会鼎”、“飤鼎”、“鐈鼎”、“釶鼎”、“盂鼎”、“飤鼎于”、“脰鼎”、“石沱”、“石鼎鼎它”、“飤緐”、“鼎升”、“鬲鼎”、“方鼎”的特征、用途、时代都结合文献、出土地加以剖析,对研究者深有启迪。 青铜器的主要用途是供王或诸侯、卿、大夫、士祭祀及接待宾客,此书第一编第四章《殷、西周时代礼器的类别与用法》对此有中肯的论述。作者结合《周礼》《仪礼》《诗经》《左传》等传世文献与金文器用文例、青铜器器形,分析其在祭礼中的用途,令人信服。作者论证时每每使用最新的出土资料,且经过深入的思考,绝不盲从前人之说。如作者引河北元氏县出土叔 父卣铭文“余 女(汝)兹小鬱彝”,说明卣是盛放鬱鬯的;并申述陈梦家的说法,盛鬱鬯的器为了防止香味消失,其盖子一定要密封器口,卣上有提梁,拿掉器盖不易。这些都很有见地。《周礼·鬱人》注引郑司农说云:“鬱,草名,十叶为贯,百二十贯为筑,以煮之鐎中,停于祭前。”鬱究竟是一种什么植物,作者引张光直的看法,并托台湾朋友去买或说是其别名的“姜黄叶”,亲自依古法实验,以决定其说是否可信,这种凡事追问到底的精神在中国人的著作中并不多见。 青铜器上的纹饰及其演变,是青铜器饶有趣味的研究课题。此书第二卷《殷周时代青铜器纹饰之研究》对此有全面、详细的讨论,而在第一卷第二编则专设一章,归纳青铜器上花纹、附加装饰的形制、表现技法的时代特征,以及各个时代使用的纹饰种类及其演衰。作者分饕餮纹为十种,分析其地纹、平凸、带状、轮廓线、透雕等特征,指出其属商或西周某期,因为前提是依据器形的分期,故其说绝对可信。作者将涡纹地高凸附带细羽涡纹分散饕餮划归商代晚期Ⅱ、Ⅲ,说其角、目、眉毛不相连,“好比福笑的‘おかめ(okame)’”,别具只眼。 从1984年到现在,又过去了30多年。此间,无论在中国还是在海外,中国古代青铜器研究都有了长足的进展,但仍然存在着很多不足,如家底不清,各类器之定名及之间的关系,器物、纹饰之间的互动、金文字体、辞例对断代的作用,尚有许多没有完全解决的问题,有待后继者深入研究,再做努力。 朱凤瀚 (北京大学中国古代史研究中心教授):我最初看到这部书是在上世纪80年代末,那时还在南开,书存图书馆,不能借出,为了便于细读,只好复印了这部书的大部分。当时正在为开设青铜器的课程写讲义,后来的《古代中国青铜器》《中国青铜器综论》 即是在此基础上逐渐完成的。这部书对我来讲,有莫大的参考价值,虽然已过去30余年,这些价值仍是存在的。仅将自己在学习与使用这部书时所感受到的这部书的主要学术贡献,归纳为以下几个方面: 首先,第一次以国际视野,最为系统地论述了中国青铜器发现、蒐集与研究史。对于任何一门学科的研究来说,了解这门学科的学术史都是最基础、也是最为关键的工作。这部书所记述的日本、欧美蒐集、研究中国青铜器的信息,有很多是林巳奈夫先生亲自调查、掌握的第一手资料,其中日本的情况自然尤为精准。 第二,在青铜器分类、定名上,博引传世与出土的文献资料,讨论器物名称 (特别是自名)与形制、用途的关系,在深度与详尽程度上,均超过以往同类著作。不仅对以往学界提出的看法,择善而从,且多有新见,其中如“鬲鼎”的名称,将三足盉形器称为鐎,将有提梁的壶形器(虽有自铭为“壶”者,但用途近同时名称亦会有混同)收入卣等等,均甚妥当。而如将折板状把手的酒器称作“瓒”,将过去称为“盒”的器物叫作“盛”等等,则为其新见。书中特设“杂器”类,收入“炉”、“箕”,也很有见地,这类烧炭火的器物在考古发掘中多有出土,中国学者著作中迄今少有专论,应从林书补充。 第三,专用一章(第四章)讨论“殷、西周时代礼器的类别与用法”,则更充分展现了林巳奈夫先生深厚的文献素养,综合器物分类与礼书记载,探索器物在祭祀、宾客等使用场合的用法,将礼器分为“宗器”、“乐器”,宗器下又进一步分为“酒彝”、“ 彝”,此二者又分别归作“旅器”、“奠器”。迄今在同类著作中,也少见如本书这样,对礼器的具体功用铺开作深入讨论的。这部分论述既见物,又见人,进入到青铜器研究的高层境界,多有发人深省之见解。同时由此亦可见林氏思维之缜密,充分体现了日本学者的治学特点。 第四,从“同时作铭”角度,归并器组,这种方法极有助于了解同一时期,相同作器者(个人、家族)所制青铜器的共性与特征,实为标准器法的应用与发展。现在,新发现的此类资料已远较林巳奈夫先生那时丰富,沿着这个思路,这项工作应该还可以更系统地做下去。 第五,这部书的下册图版部分,列举了4600余器的图像,其中有众多海外藏器,依器类编排,对时代、型、尺寸、出土地作摘要说明,极便于读者对照阅读。在当时(上世纪80—90年代),中国学者尚难以看到如此丰富的青铜器图像资料,对我来说,更感到十分震撼。 第六,本书末章,辨析铭文时代变化的标准,在所作分期断代的基础上,运用了详细的数字统计方法,故所得出的看法也多有他人未及者。 除以上几方面外,这部书在论述器形的时代变迁时,总体上采用了器型学的分类、排序方法,也体现了林巳奈夫先生从事过考古工作的学术背景。当然,在作型式分类时所选择的形制标准上,从今日考古器型学研究的角度看,其中还是有可以商榷之处的。 我每读到林巳奈夫先生的这部书,还有读他其他论著时,常会联想到另一位著名的日本学者岛邦男与他的 《殷墟卜辞综类》,两位先生皆为日本最勤奋而又最杰出的人文学者,虽都已仙逝,但他们将永远鲜活在他们的不朽著作中。 张懋镕 (陕西师范大学历史文化学院教授):林巳奈夫先生是我十分敬重的一位日本学者。我有幸与先生有一面之交。1996年,我在日本奈良县橿原考古研究所作访问学者。有一次去京都旅游,经朋友介绍,得以与林巳奈夫先生共进晚餐。 可惜那天大家都没有带相机,未能拍照留影,至今深以为憾。在橿原考古研究所,我看到林巳奈夫的大作 《殷周青铜器综览》,如获至宝。我将这三大本著作复印装订成册,回国时因此而行李超重被罚款,我也认为很值得。因为《综览》是青铜器研究者的案头必备之书,而当时在国内很难看到,即使看到,也只能在图书馆浏览,无法借阅。 我以为《综览》的最大特点或者说是最有价值之处,在于第一次收集了那么多有铭和无铭的青铜器,并将它们分型分式、分期断代,作全方位的研究。纵观中国古代青铜器的整理与研究历史,多偏重有铭文的器物。远的不提了,就说近现代,从《三代吉金文存》到《殷周金文集成》再到《殷周青铜器铭文与图像集成》,在每一个研究阶段,有铭文的青铜器的收集与整理总是比较完备,因此这一方面的研究总是比较深入,然而对于无铭文的青铜器,重视的程度就有限了。林巳奈夫先生能用数十年时间收集、整理、研究中国古代的青铜器,无论是有铭文还是没有铭文的青铜器,并将其研究成果出版,做了至今中国学者都没有做的工作,不禁令人肃然起敬,也让我们惭愧万分。 陈昭容(台湾“中研院”历史语言研究所研究员):《综览》这一部书,对许多读者都深具意义,我是其中之一。对于不通日文的学习者,专业学者的翻译,必定带给大家极大的帮助。相信随着中文版《综览》的广泛流传,将为青铜器研究带来新的局面、新的境界。 《综览》 出版于1984年,这套书向我们展现的,除了理论的建构、纹饰的细致分析之外,还加上出土器物的组合,更精彩的还有时空坐标清晰的青铜器图谱。猜想林先生应是长期蓄积资料,在脑中构想了一幅完整的蓝图,然后做了极其耗费精神的研究工作。此书体大思精,恢弘壮阔,在那个年代,没有任何一部书能和《综览》相比,即使到现在也还看不到。 《综览》出版之后,很长一段时间,在台湾只有极少的图书馆有这套书 (很可能只有傅斯年图书馆一套)。这套书放在参考室中,不准外借,大家只能轮流在阅览室中使用。 大约在1998年,我们开始整理傅斯年图书馆的金石拓片,并预备制作“青铜器资料库”。《综览》是我们工作过程中最重要的参考书籍,但是苦于傅图的资料不能外借,也不能标记。2002年左右,偶然在京都的旧书店看到全套 《综览》,但实在太贵了,真的没能力买,徘徊许久不忍离去。这儿向大家坦承,我们复印了《综览》,作为制作金文资料库的工作用书。我必须为这个海盗行为道歉,但我们真正认真地参考了 《综览》,吸收其中的精华。在金文资料库中,每个来自《综览》的图版及讯息,我们都清楚地交代来源。 一个偶然的机会,我有幸看到林先生编辑《综览》准备排版的原件。每张器影及铭文照片,都已经编定号码,排好顺序。照片上浮贴着透明油纸,所有编辑讯息标记,都以铅笔注记在油纸上。照片的背后还浮贴标签,标上缩图比例。这数千张照片,分装在几百个牛皮纸袋中(见图三),每一袋就是《综览》一个页面的资料,有时一袋中包含两三页的资料,袋上都有清楚的标示。顺序与印刷完成的《综览》一样。  图三 林巳奈夫编辑《殷周青铜器综览》时,将数千张照片分装在几百个牛皮纸袋中。 这是《综览》书稿资料。在这书稿的背后又是如何呢?2004年去京都大学访问,在人文科学研究所的图书馆后栋书库里,看到了林先生的青铜器档案资料,这是编辑《综览》的基础资料,每件器物单独制作卡片(见图四),包含照片、尺寸、收藏地、流转等资料,有条不紊地放在档案柜中,整整齐齐。我这才明白,书稿的背后,其实是有着更广更博的基底。那一刻,真觉得好感动。后来去东京拜访松丸先生,松丸先生的资料柜就在东洋文化研究所,也是同样井井有条,整齐而丰富。东京和京都互相交流资料,做双重备份保存。  图四 林巳奈夫的青铜器档案资料,每件器物单独制作卡片。 举个例子。在追寻戴家湾青铜器的下落时,找到一件青铜尊,是在神户由某私人收藏,但线索到此为止,没法再追下去。我们发现这件器《综览》已有登录,在林先生的档案资料中,可以看到清晰的照片、拓片,还有比《综览》页面更丰富的资料,包括线绘图手稿、详细的尺寸和藏家,讯息十分完整。这件器直到2015年在香港保利拍卖,才正式向世人公开。此前,大概只有林先生有着这么详细完整的记录。现在看来,林先生的黑白摄影,比拍卖图录的彩照还要好。 我们欣赏鸭子轻盈游过水面,有时却忘了鸭子的双蹼在水面下,拼命用力划水。我深深感觉到,前辈学者正是怀抱着热情与专注,点点滴滴地积累,经年累月地坚持与努力,才能有这样丰硕杰出的成果。林先生给我们的,正是这样优美的示范。 读了王世民先生及松丸先生的序言,都非常感人。听说,林先生常到东京和松丸先生一起讨论青铜器,两人经常争得面红耳赤。但是下午五点钟一到,立刻收工,笑嘻嘻地携手一起去喝酒。这样的交情,真让人羡慕。 曹玮(陕西师范大学历史文化学院特聘教授):在日本,像白川静、林巳奈夫、松丸道雄是研究中国古代青铜器的佼佼者,他们的成果得到了中国和其他国家学者的重视。林巳奈夫先生的巨著 《殷周青铜器总览》,我是1990年代在松丸道雄先生的研究室看到的,当时用了几天的时间好好看了一遍。回来后就复印了一套。这套书将当时中国出土的先秦铜器几乎都收入书中。在分册上,也能看出林巳奈夫先生的想法,第一册末尾放到春秋早期,第三册是从春秋中期到战国晚期。这是林巳奈夫先生看到在这时期前后发生了很大变化。从商代到春秋早期,铸造青铜器的方法应该是一脉相承的,是范铸法,从春秋中期开始,出现失蜡法了;纹饰的做法,之前是压塑、堆塑,之后是印模法;此外,春秋中期出现的新工艺,还有嵌铸红铜技术、嵌铸宝石技术、错金银技术、鎏金、镂刻工艺等等。所以,在春秋早期划线是非常科学的。 这套书的翻译出版,将日本学者独到的研究方法介绍到中国,让更多的学者受益,毕竟研究中国古代社会的主体还在中国。 马今洪 (上海博物馆青铜研究部研究馆员):我本人见到过一次林巳奈夫先生是在1992年8月,上海博物馆在银河宾馆举办了“吴越地区青铜器座谈会”,参加座谈会的国内外学者有近40位,林巳奈夫先生参加了会议,在会上作了《关于长江下游青铜器的若干问题》的论文演讲。承蒙马承源先生的提携,我也写了一篇关于浙江安吉三官乡出土的青铜器的会议文章,林先生在演讲的论文中也谈到了这批青铜器,因此,我格外关注,后来在参加会议论文集编辑出版工作时,又仔细研读了这篇论文的中文稿,可谓受益匪浅。 我第一次看到《殷周青铜器综览》是1980年代后期,书是林巳奈夫先生赠送给马承源先生的。当时看到这部皇皇巨著,第一个感觉是震撼。马先生把这部书放在我们青铜部办公室一段时间,大家都小心翼翼地翻阅,直到馆里为青铜部购买了以后才拿回去。马先生主编的十六卷本 《中国青铜器全集》最早的资料整理、收集,我们就是以 《综览》 为基础进行的。当时我们复印了器物图版,再按照时代和国别进行分类,在此基础上增删器物,形成一个初步的目录,提供给编委会和各位分卷主编。 吕静(复旦大学文物与博物馆学系教授):在这个场合,寥述一个先秦秦汉史学习者对林先生无限敬仰之情。林巳奈夫先生的大名,在复旦大学本科生学习的时候,已经在历史系各位古代史先生的口中频繁出现。 1990年代中期,踏入东京大学综合图书馆和文学部的汉籍中心资料室以后,看到了林先生的皇皇巨著和精彩论文,诸如《中国古代の神巫》、《漢代の文物》、《殷周時代青銅器の研究》(一二三)、《戦国時代出土文物の研究》、《漢代の神神》、《中国古玉の研究》、《石に刻まれた世界 画像石が語る古代中国の生活と思想》、《中国古代の生活史》、《中国文明の誕生》,等等,爱不释手,借阅和复印,带回宿舍细细拜读。我看到了一位日本的学术大家,对古代中国文化领域中广度、深度和细部的把握,钦佩崇拜,油然而生。 林先生是一位学术大人物,尤其精专于中国古代文物制度、信仰思想、图像造型、车马兵器、衣裳服饰、饮食娱乐的研究。特别是林先生在1970年代开始,就关注到“文革”前后中国蓬勃兴旺的考古事业,并通过大量的出土文物,对古代物质文化展开系统研究。他是筚路蓝缕、开拓物质文化研究新领域的丰碑性人物。 周亚 (上海博物馆青铜研究部研究馆员):林巳奈夫先生的《殷周青铜器综览》不仅是一本重要的学术著作,也是一个信息海量的资料库,甚至是一本每个研究青铜器的人肯定都需要必备的工具书。可以说在当时这本书最全面地收集了各个海内外公私文博机构收藏的中国古代青铜器,其中有不少是我们只闻其名未见其形的著名青铜器,更有不少是我们闻所未闻的青铜器。林巳奈夫先生应该是吸取了当时中国商周考古学的研究成果,他把所收集的青铜器按器形分类,每一类又以其发展的进程为序排列,比如商代、西周都分早中晚三期,其中商代晚期又分为一期、二期和三期。在每一期中,他又分为A、B两段,分别代表这一期的前段和后段,这些都和当时中国商周考古学的研究成果密切相关。可以说,他将每一类青铜器都排列了一个比较科学的发展序列。特别是他尽可能地将有铭文的青铜器的铭文拓片或照片放在器形图片边上,在每件青铜器的“图版出所目录”中,提供了相关的考古报告或著录书目,有些没有发表的青铜器,则尽可能标注收藏单位,方便读者检索后作进一步的了解和研究。 林巳奈夫先生对学术史的钻研、尊重和学术批评精神 董珊 (北京大学考古文博学院教授):从前在林巳奈夫先生这部书没有中译本的时候,中国学者大多是利用《综览》的图版,来做些器形纹饰的比较研究,实际并不知道图版的编排逻辑如何,对《综览》真正的成就了解很少。这次看了《综览(第一卷)》的中译本,颇感觉今是而昨非。打个比方来说,从1984年日文版出版,到2017年中译本出版,这33年间,虽然有不少中国学者《综览》在手,却有似“买椟还珠”。今天这个译本“信、达、雅”三者兼备,第一次读到这部旧著的观点,若刀刃“新发于硎”,并没有过时的感觉。 我读《综览》一个最大的感受,就是多处都能感到林巳奈夫先生对学术史的钻研、尊重和学术批评的精神。《综览》对学术史的概说,在第一编第二章“发现、搜集、研究史”,分作中国、日本、欧美三个部分。分专题的学术史,也见于各章、节之前。在《综览》中,不仅有学术史编年,更重要的是,在每一项论著之后,都紧跟着林先生详略不等的评论,贯穿了整个学术史。评论既不吝于肯定和赞美,也有相当多毫不留情的批评。 对于郭沫若的《大系》,他指出,“就影响力而言,郭沫若《两周金文辞大系》值得大书特书”。然后用了一页篇幅介绍 《大系》的成绩与方法,最后说“此书对学界的贡献不可限量”。 讲到容庚 《商周彝器通考》:“上编不一定要通读,但若要看关于自己所关心问题的以往研究状况、必须知道的事情,非常有用,可以信赖。” 讲到陈梦家对青铜器的类型学研究,“陈氏是演示了青铜器研究应该做而过去没人做的新研究方法”。又指出,这与陈梦家系统整理铭文,二者“是互为表里的”。松丸道雄先生也指出了陈梦家研究具有系统性的特点。 李济先生最终将陶器和铜器类型学总结为一套用数字和字母表示的编号,林巳奈夫指出“像李先生那样根据抽象的标准对古代器物作分类,对要把陶器、青铜器作为历史资料的人而言,不得不说毫无意义”。据我所知,这种想法和实践似乎不止李济先生一个人,还有一些。 他对于日本学者的批评,无论是前辈、老师,措辞都严厉得很。常会令中国学者看得暗暗吃惊。 例如他引用容庚的话,批评京都大学考古教研室的开创者滨田耕作的水平低下,他又说了以下一段话:“滨田先生由于怀疑甚至不相信铭文,无法提出器物年代判定的任何根据。我们不得不认为,他不相信铭文完全是因为他的不用功。铭文也好,器物本身也好,赝品多的是。只要是学者,就靠自己的能力排除赝品而已。这是谁都明白的道理。” 但是接下来,林巳奈夫也认真分析了滨田断代方法,提出他断代水平受限的原因,在于客观上不知铜器的出土情况、器形纹饰有延续性,在主观上滨田不信铭文,也不看中国学者的著作。在这些不足之处,才造成后来进步的起点。我觉得,这才是尊重学术史,也符合学术史逻辑的写法。 他捎带对他的老师梅原末治先生不重视铭文也提出批评:“不幸的是,上述滨田先生对金文不用功和不努力去理解的毛病,被他的学生忠实地继承。”他批评梅原的器物分类混乱,最终的评价是:“总的来说,梅原先生擅长的不是研究,而是搜集资料。” 对于前辈学者水野清一的研究,林巳奈夫说:“水野先生对青铜器的文章停留在陈梦家的阶段,没有开拓什么新的境地。但和连郭沫若《两周金文辞大系》 的意义也不能理解的他的师兄(指梅原末治)相比,可以算是很大的进步吧。”乍一看来,这个评价已经很不错了。但在后文详细评介水野清一的论文 《殷周青铜器编年的各种问题》,又批评得非常猛烈,例如说他轻信传出安阳的器物都属于商代,对铜器的“观察相当粗疏”,“判断错误的地方很多。这种话只不过是看着青铜器图录作的自言自语罢了”。 对于樋口隆康的研究方法,他说“樋口先生是率先利用这种(科学发掘)资料的考古学者,可以说他的青铜器编年研究具有划时代的意义”,是唯一评价较高的。但在后文也指出了樋口隆康《西周铜器的研究》一文“没有从正面讨论西周青铜器的上限是怎样的器这个问题”。 在批评了上述研究方法之后,林巳奈夫先生讲述自己研究纹饰方面曾经的设想,即结合铭文和图像、传世文献三者,以及如何从纹饰的研究转向铜器编年研究的历程。最终就是强调科学考古信息的重要性、综合研究的重要性。这种学术史梳理,实际是讲方法论的演进过程,也为他自己的研究在学术史上做出一个准确的定位。 谈到早期欧洲人的中国青铜器研究,林巳奈夫谈到叶慈(Yetts)与喜龙仁(O.Siren)的不同,说喜龙仁的《中国早期艺术》(1929)“此书总让人觉得有点不放心”。而叶慈的《中国青铜器与中国艺术》(1925)则“把主要精力放在中国人研究的介绍上,铭文一章从《说文》谈起,谈到铭文内容的形式分类”。最后的评价是:“这么周到的书,想必在当时起了很好的启蒙作用吧。” 美国的部分,林巳奈夫先生说:“在美国,富田幸次郎担任东亚部副部长的波士顿美术馆(Museum of Fine Arts,Boston)也搜集古铜器。”据考,富田幸次郎自1911至1931年担任东亚部副部长、1931至1963年任部长。他的职位,是因为他的前任冈仓天心的介绍。冈仓天心先是担任波士顿美术馆的顾问,1911至1913年任东亚部部长,在任期内为波士顿美术馆购买了几十件中国青铜器。由于他的努力,还促成了在日本名古屋也有一座波士顿美术馆。在那个时代,美国尚无人理会中国青铜器。因此可以说,冈仓天心最早介绍中国青铜器给美国,为美国人作了中国青铜器的启蒙。这段历史,在我所寓目的中国青铜器学术史中,似乎罕有提及,因此值得补述。 林巳奈夫评价高本汉的研究方法:“他采用的断代标准,和郭沫若《两周金文辞大系》、吴其昌《金文疑年表》一样,是铭文。众所周知,高本汉是中国语言学家,阅读中国人的著作毫无困难,因此马上就用上了新颖的方法。(原注146:这就是与滨田、梅原等我们的老前辈不同之处)就是说,从铭文里得到断代的根据,进而找出殷、西周等各期有特色的器形和纹饰因素。” 对于高本汉的成就,林巳奈夫评价说:“如此具有系统性的研究,不用说当时,至今也没有第二个。高本汉在这方面的研究,对欧美学者作出的贡献极大。”这可以说是不吝笔墨的赞美了。 然后,林巳奈夫就开始批评高本汉的缺点了。“高本汉的思考逻辑性极高,而且缜密、周到,但可惜的是,他的缜密思考有时出现很大的漏洞。”举例为,高本汉一方面批评别人以族氏铭文和天干祖先名的有、无来区别殷、商器物的做法错误,另一方面,高本汉自己又认为“亚”字形、“析子孙”、“举形”乃商器所独有。又举例,高本汉将商周铜器纹饰分为A、B、C三类的预设前提有误,“也是高氏酷爱逻辑的性格带来副作用的一个例子”。 关于纹饰的研究,林巳奈夫连续批评了好几位西方学者的研究。林巳奈夫指出这些研究可以分为两类(讨论纹饰的意义和不讨论纹饰的意义)。关于纹饰意义的比较性讨论,他对于亨采(Hentze)的研究,说“比较对象所属的文化之间的历史关系不明”;对于瓦特培里(Waterbury),则说她“囫囵吞枣地相信古籍的记载”、“方法太过天真”;若以世界民俗中神灵与商周动物纹相比较,“在采用这种方法之前,应该首先学习汉语,更加深入地研究中国本身的资料”(在214页又肯定她提出的“侧视形”观察法)。 他介绍了罗越(Max Loehr)的商代青铜器五型式说,及其后学的两三种论著,尤其是介绍弗吉尼亚·凯恩女士的两种研究时,说她第一种研究的前提是“金文与甲骨文字体平行演变”,“但谁都明白这个前提根本无法证明”。对于凯恩第二种研究“按照罗越先生的五种型式对安阳出土的文物加以分析”,这种利用某种学说来检验考古事实的做法,林巳奈夫先生毫不留情地指出“方法上就错了”。 《综览》第33页“作为二战后商周青铜器研究史上的重大事件,毛公鼎真伪问题的争论也有必要讲讲”。巴纳先提出毛公鼎真伪可疑的证据,然后郑德坤撰文反驳,虽然提出了甲骨金文的某些实例,但林巳奈夫认为他“对巴纳说的批评并非都是中肯的。例如李棪先生认为毛公鼎是真器,是因为自从毛公鼎出土以来中国的收藏者和学者谁也没有怀疑过其真伪。这只不过是根据权威作反对而已”。 我觉得林巳奈夫先生的这个态度极为重要。学术研究就是一定要讲个“理”出来,若只是援引权威,人云亦云,或者不屑一顾,那算个什么呢?我想,不相信权威,是《综览》整本书的重要立场。 林巳奈夫接下来谈到,直到张光远撰文谈到毛公鼎铭文中的阳文方格,“这对巴纳先生的伪器说是致命的意见”。之后又以自己的研究体会,讨论了阳文方格与伪器制造无关。 以上大概介绍了林巳奈夫《综览》第二章所见的学术批评。在其他各章的序说中,对某些研究的甄别和评论,更为细致和精彩。例如,他说贝塚茂树和他自己都是因为读了王国维的文章,才走上学术道路,可是书中对王国维的批评,也实在是不少。又例如用了约9页篇幅,详细讨论了学界关于“复原历谱的尝试”,他说:“在开始具体讨论之前,有两个我们必须考虑,以往学者尤其中国学者却没有自觉地反省的问题:第一是方法问题,第二是资料的问题。”这部分的讨论不算很长,却都是“干货”,虽然今天依据新资料还有可以补充之处,但林先生的讨论,意欲抽掉历日断代法的两个前提,值得我们深思。 因为新资料的发现,林先生书中很多知识性的东西或许需要更新或补充,但林先生此书的最大好处是,这是独立思考而来的体系,讨论的都是一些基础性、原点性的第一流问题,这些问题不会过时,方法更不会过时。试举一例,林先生书中首先讲到商周青铜器的作用,他拈出古书记载中的“庸器”概念,谈到“青铜彝器的纪念物性质”,因我这几年致力于同样的问题,翻开书就看到林先生正文不多的几句话和两个注释,令我不免浑身一震,心中泛起一阵尊敬的涟漪。 林先生的传统文献学功底是非常好的,古文字考释方面也有过精辟的见解,例如他曾对旧释“郢爰”改释为“郢爯”,能发人所未发。《综览》所见的铭文研究都是类型学方面的,一是字体的类型学研究,一是铭辞格式的类型学研究。他认为,仅靠读懂铭文并不能追溯青铜器的变迁史,因为“研究铭文的学者对器物的形制和花纹有一知半解的知识,这些很可能存在问题的知识,在其编年中起了一些作用”,鉴于此,仅作铭文研究者的这种成果并不能令人放心。这个批评也是很中肯的。 通观《综览》,可见林巳奈夫先生的理念,在于结合文献对青铜器的铭文、器形、纹饰等多种因素做类型学研究,目的在于编年,然后做历史研究。不过,我尚且不知道林巳奈夫在中国田野考古方面有何重要建树(据说他曾在日本和中亚做发掘),可以说,在我心中,这位日本的林先生是一位将大部分精力都放在类型学和文献学上的“沙发考古学家”,也有人说他多利用照片做研究,是“照片上的考古学家”,我并不觉得这算是嘲笑。在此,我想引用中国考古学界的另一位林先生——林沄先生对类型学的观点。林沄先生的大意是,类型学并非建立在地层学之上的方法,类型学作为一种独立的研究相对年代的方法,其核心是排队,相关诸特征所排成的队是否平行,是屡试不爽的检验手段。我记得林沄先生还有一句话,似乎叫做“多发同至”,也是强调类型学上的多种特征应平行演变,不能仅仅依靠单一因素。林巳奈夫先生研究青铜器器形、纹饰、铭文等因素的时代演变,也是多管齐下,强调综合性、系统性研究的重要性。我觉得这两位林先生对类型学的理念是相合的。 (原文刊于:《文汇报—文汇学人》2017年10月27日第3—8版) 责编:韩翰 (责任编辑:admin) |