|

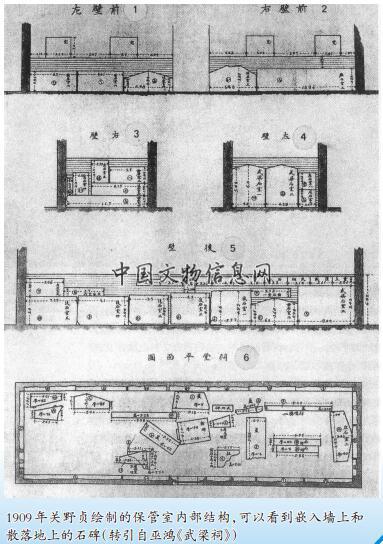

一 田野考古发掘是近代考古学的根本特点之一。1784 年托马斯·杰佛逊在弗吉尼亚州的一座土墩墓上挖了一条探沟。西方学者通常认为这是考古学史上最早的科学发掘。之所以称这次考古发掘为科学发掘,乃是因为杰弗逊的发掘注意到了地层关系,逻辑推理严密。杰弗逊的这次发掘是以学术研究、以增进人类知识为目的,与此前在庞培等地以获取古物为目的有本质区别。 与西方考古学诞生之前存在古物学一样,中国考古学诞生之前,也有金石学。中国学者一般认为,在西方的近代考古学传播到中国之前,中国传统的金石学是坐在书斋中对碑刻钟鼎器物等进行的研究,其所获取的研究资料往往是第二手的,没有任何以学术研究为目的的考古发掘活动;通常也认为,近代以来尾随在帝国主义武力之后的外国学者们先于中国本土学者在中国境内展开考古发掘,而中国学者的田野工作则始于1926年李济先生主持的山西夏县西阴村遗址的发掘。然而,这些认识都明显忽略了中国古代金石学中的野外调查传统,更重要的是忽视了清代中期在山东的一次考古发掘。  二 实际上,自中国古代的金石学在宋代达到了较高的水平以后,在田野中寻觅金石资料一直是金石学家的一个传统。宋人张礼的《游城南》记录了对唐长安城南的实地调查,沿途寻访、读碑;元代初期的葛逻禄迺贤著有《河朔访古》,记录了作者自浙江至黄河中下游地区考察古代城郭、宫苑、寺观和陵墓等遗迹及搜求古碑刻的经历。这些行为都证明了中国古代的金石学家也并非是只守在书斋之中,他们对第一手资料的获取也抱有浓厚的兴趣。 在托马斯·杰佛逊于美国弗吉尼亚州的发掘仅仅两年以后,中国清代著名的金石学家黄易在山东省嘉祥县也进行了一次重要的发掘。 清乾隆五十一年,即公元1786年,金石学家黄易途经山东省嘉祥县时偶然发现了武氏家族墓地。他通过查阅《嘉祥县志》,雇人拓下祠堂石壁上的画像和榜题,确认这是宋代人记载过的武梁祠。 自北宋至黄易到达嘉祥之前,中国古代金石学家对武梁祠的研究至少有七百余年(据巫鸿)。北宋欧阳修、其子欧阳棐分别在《集古录》、《集古录目》中提到了武梁祠的部分材料,而赵明诚所著《金石录》中做了更为详细的记载。南宋洪适在《隶释》《隶续》中对武梁祠做了较完备的记载,同一时代的卫博在《定庵类稿》中提及了武梁祠,南宋末年的史绳祖在《学斋占毕》中也有记载。至清代康熙年间,朱彝尊在《曝书亭金石文字跋尾》和《曝书亭集》中进行了讨论。 黄易作为钱大昕所“首推”的金石学家,对武梁祠的研究文献比较熟悉,因此在未完全揭露武梁祠之前,仅凭地面上显露的几块碑刻的画像和榜题就确认是宋代学者著作中记载的武梁祠。 宋代之后,黄河泛滥的淤泥将武氏祠堂掩埋,地面上仅看到“石室零落”,其大部分已经在地面以下。黄易确认这处遗址是宋代金石学家们曾经研究过的梁武祠堂之后,便立即带人发掘了该遗址。 根据后来的记述,可知这次发掘“剔出武梁祠堂画像三石”,双阙露出地面三尺,“掘深八九尺始见根脚”。这次发掘出土了“孔子见老子”石碑等较多重要的石刻。除发掘外,还采集到一些重要文物,例如在双阙的北边道路上发现有“武班碑”等。 在发掘结束后,黄易与当地两位绅士修建了保管室,将发掘的画像石移入保管室,进行了复原工作,并对画像石分别进行了编号。 这次发掘所获颇丰,发掘文物得到了妥善保管,为之后两百年余年的学者们提供了有关武梁祠的第一手资料。在保管室外,周围种植树木,让村民世代看守。1907年,日本考古学家关野贞考察了这个保管室,详细记录、绘制了保管室里面存放的画像石的摆放情况。大约3 年以后,这些画像石才搬入了新建的保管室内。  三 巫鸿先生在《武梁祠》中认为黄易的这次发掘是“中国历史上第一次有计划的考古发掘。”但所谓“有计划”并不是这次考古发掘的关键的特点,此前历史上的历次盗掘古墓均是“有计划”,然后才开展的。这次考古发掘不同以往的主要特点在于其是以学术研究为目的而进行的。 与杰弗逊的发掘相比较,黄易在嘉祥的发掘并没有注意到地层问题,而与同时代西方古物学阶段以获取古物为目的的发掘在形式上比较接近。但如果以此而论,就认为黄易的发掘不能称之为“考古发掘”,则有失偏颇。 黄易的发掘是北宋以来对武梁祠研究的继续,有非常深远的学术传统,这是同时代西方学者在面对一个遗址时所不可能具备的学术优势。他以金石学者的身份走出书斋,来到田野,在黄土下寻找古物,对发掘材料进行了详细的记录和妥善保管,发掘完成之后进行了深入研究。 综上,可认为1786 年对武梁祠的发掘是中国历史上第一次带有明确学术性质的考古发掘。这也否定了最早在中国进行考古活动的是带有帝国主义背景的日本人和俄国人的说法。 虽然这一个孤立的事件没有改变金石学的传统,有中国当时社会环境的因素,但不可否认的是,当时的中国,金石学研究者只注重于具体问题的研究,没有能将工作方法系统化,形成自己的理论,从而启发其他学者。 读史而阅今,当今中国考古发掘项目数量空前,亦极需系统性的理论的构建,这一理论构建则需要从中国考古学的具体工作出发,以中国的眼光看世界,而不仅仅是“拿来主义”。(作者单位:北京市文物研究所) (原文刊于:《中国文物报》2017年8月11日7版) 责编:李来玉 (责任编辑:admin) |