|

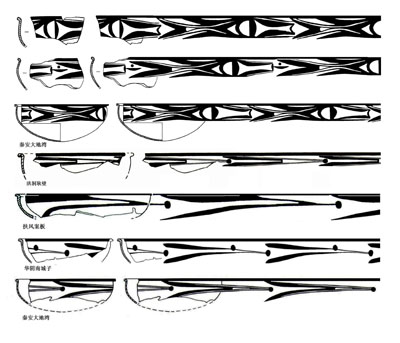

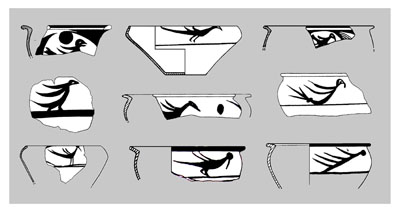

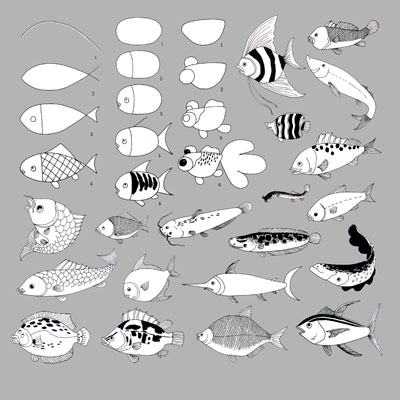

说陶话彩(1) ——彩陶中鱼纹与鸟纹的朝向问题 彩陶上平铺直叙的纹饰图案,似乎不会涉及到方向感问题。不过由史前彩陶纹饰的绘制看,纹饰方向应当是存在的,画工会有绘制的始点和终点,画工也会引导出观者的观察方向。至少部分彩陶纹饰是这样的,它们有固定的走势,有明确的方向感。 在庙底沟文化彩陶大量的二方连续构图中,纹饰有没有方向?不同纹饰布列时在方向上可能有不同考虑,由整体观察有没有倾向性的方向?确定这样的方向的出发点又是什么?这是几个相关联的问题,我们可以通过纹饰的观察找到确定的答案。 我们不妨先看看庙底沟文化之前的半坡文化彩陶纹饰有无确定的方向。 不须仔细观看就会发现,半坡文化彩陶中的图案化鱼纹,几乎全是头右尾左的右向,这是一个很有意思的现象。不论是在西安半坡遗址,还是秦安的大地湾遗址,或是其他的半坡文化遗址,同类图案化的鱼纹,基本都是剪刀尾向左,大嘴大头向右(图1-1)。  庙底沟文化彩陶的图案有没有这样明确的方向感呢,也是有的。 查陇县原子头见到的类似半坡文化的鱼纹,同半坡一样鱼头也向着右边,鱼尾向着左边。几处遗址发现的庙底沟文化早期简化鱼纹,以圆点示意的鱼头也是无一例外地向着右边(图1-2)。华阴南城子和铜川李家沟发现的彩陶鱼纹,也是头向右边。  在华县泉护村见到的十多例鸟纹,几乎全是头向右边(图1-3)。在扶风案板、华县西关堡和陇县原子头见到的鸟纹,无论是飞鸟立鸟,也都无一例外地是头向着右边,尖尖的翅与尾向着左边。  彩陶几何纹的方向不易判断,但也还是有迹可寻。 叶片纹的方向,基本上是向右上倾斜,大体为40度左右的倾角。如此地始终如一,如此地大范围趋同,这不是一种思维定式就是一种行为定式,这已经是一个传统了。还要提到的是,叶片纹与其他纹饰同时出现时,一般也是取右上倾斜的角度。类似的纹饰在与其他纹饰组合出现时,只是偶尔才见到右下倾斜的角度。 各处发现的“西阴纹”,它起翘的尖角总是指向右边,在大仰韶的分布区域,在它的影响区域,甚至在其他文化中见到的“西阴纹”,也都是这样的方向。尖角向左的“西阴纹”也并非绝对不见,但真想找出哪怕是一例来,也是非常之不容易。 彩陶中的单旋纹,旋臂不论是向上还是向下,一般都是按照顺时针方向旋转,是一种右旋态势。 彩陶中大量见到的双旋纹,两个旋臂旋转的方向,也常常是顺时针方向,与单旋纹方向一致。双旋纹的旋臂只是偶尔见到逆时针旋转的例子,如陕县庙底沟、灵宝西坡和华县西关堡就有发现,但总体旋动趋势是顺时针方向。 除了这样一些明显的例证,我们还看到有些带有斜线的纹饰单元,整体倾斜的方向大多也是取右上斜趋势。 就彩陶而言,不论是庙底沟还是半坡文化,纹饰的这种右向走势值得关注。考虑到偶尔也有的相反的情形,我们也可以将这种“右势”作为纹饰的主导走势来认定。这种右势的确定,除了画工的传统习惯以外,也许还有其他的文化背景。 这是一些很重要的信息,这也是很有意义的一些信息。 我们首先想到的是,这会不会与绘画的方式有关,会不会与画工运笔的主体方向有关。推测画工绘画的始点,由几何纹饰看,应当是从左到右的可能性最大,动笔方向是由左向右。不过由写实类的鱼纹和鸟纹看,如果还是这样的次序,那就要从尾部起绘,这样似乎是增大了绘画的难度,那是舍易求难了。 以绘法而论,画鱼鸟图案应当是头左尾右,这样描绘才觉得更便利,这当然是从右利手的角度而言。我查阅了手边的一本《儿童绘画大参考》[ ],将书中的鱼纹作了统计,在合计33例鱼纹中只见到6例头向右的图形,其他全向左,向左的鱼纹占到82%。这就是说,现代人对于鱼类的绘画与观赏倾向是左势的。由右手绘画,一般情况下一定是先由左边起笔,画鱼这样的动物起笔要以头嘴开始,那自然多数的鱼纹都朝向左边方向游动了。更有意思的是,这本书中还有三种鱼的绘画动作程序的指导图示,无一例外地都是从头嘴部位绘起,也无一例外地都是头向着左边(图1-4)。  左向游动的这些鱼纹,毫无疑问是因为右手握笔的结果,是右利手习惯的必然作品。如此想来,对于庙底沟文化彩陶上右向游动的鱼纹来说,它的出现是否存在相反的前提条件?也许有这个可能,让我们觉得可能在彩陶绘制中存在“左利手”,是用左手在绘彩。左手绘彩,鸟头鱼头向右就是很自然的事了,尤其是那鸟翅鸟尾,运笔的走势一定是由右至左,那起绘点应当是鸟头部位。 这也许涉及到古老的人类“利手”问题。 此前有一些研究者提到史前人类的利手习惯问题,以为制作石器时已经有了明显的利手倾向。也有研究者通过野生黑猩猩的考察,认定黑猩猩惯用左手钓白蚁,统计出多数黑猩猩都是左利手。在一篇散文《那一个史前女人的手印》中,提及作者一些相关的探索结果[ ],其中的说法颇有借鉴意义。 作者现场考察岩画时有一种感受,看到人面岩画全是正面头像,而动物岩画则全为侧面全身,一幅幅的动物岩刻让作者影影绰绰觉得“头朝右的动物比头朝左的动物要多”。后来翻检《贺兰山岩画》,一个动物一个动物地数,共统计了1866幅图,可以分辨出朝向的动物3871只,发现头向右的2514只(占64.94%),头朝左的1375只(占35.06%),两者之比为1.85比1。结果是发现头向右的动物图形约是头向左的两倍,不过作者作出了一个不准确的判断,认为这些动物图形是牧人用右手凿出来的。同彩陶一样,如果是用左手来凿刻这些头向右的动物,想必会更加得心应手。 其他地区的动物岩画,与贺兰山的情形相似。内蒙古阿拉善发现的一处岩画,五六十个动物大多数都向着右方,向着左方的只有五六个,占10%左右(图1-5)。  这个发现与彩陶有些相似,似乎表明史前绘画艺术上的这种右势倾向具有普遍意义。 旧石器时代的人类已经非常看重手的作用,手印频繁出现在岩画中。我们看到他们表现的主要是左手的图形,这恐怕不是出自偶然。我在印度尼西亚苏拉威西的一座洞穴中拍到的一幅岩画,就是许多左手的图像(图1-6)。左手的意义,对于古人而言可能超过了右手。  现代人类中大多数人习惯用右手。有学者根据石器推断,早在猿人时代人类右利手已明显多于左利手,而且支配右手行为的左半脑也比右半脑略大。这也许不是最终的结论,因为由岩画和彩陶的证据,我们看到的是一种明显的史前左利手倾向。 左利手和右利手,是一种偏侧性表现。意大利神经科学家葛瑞格里•瓦勒蒂格娜(Giorgio Vallortigara)和澳大利亚新英格兰大学神经科学家莱斯利•罗杰斯(Lesley Rogers)称,动物王国普遍存在偏侧性,而且偏侧性会带来某种优势。动物的偏侧性可以是先天遗传得来,一些科学家认为偏侧性可以作为一个更大基因包的一部分被传承。偏侧性也可以从后天获得,动物生存的环境与社会赋予这种偏侧性以合理性。先天的偏侧性属于本能,后天获得的偏侧性与生存状态有关。对人类来说,后天的偏侧性与文化传统有关。我们用右手使用餐具和写字,完全是接受教导的结果,这就是传统,也是社会规范。 如果史前陶工绘制彩陶的左利手现象可以最终认定,那我们也许要对人类早期艺术行为作一些新的思考,史前的许多不朽艺术作品说不定真的是用左手创造出来的。当然这也会连带出来一个新问题,是什么时候又是哪些原因使得人类完成了左利手向右利手的转变? 当然,这就不是我们在这里所能回答的问题了。 也许还需要变换一个角度来看待这个现象。说不定还有这样一种可能,这种右势并不是出于制作的习惯,而是出于观赏的习惯。 有一种说法认为,在人的感觉上,左右有微妙的差别,观看画面时会感觉右下角有一个吸引力特强的点。将画面或图案最重要的元素放在这个位置,似乎是一件非常自然的事情。那岩画上动物头向着右边,彩陶上的动物头也向着右边,也就都成为非常自然的事情了。 当然这只是一种说法。就观画的角度而言,也许古今有过一些变化,或者画者引导着观者的这种改变。我们在国画中看到的奔马是向着左边狂奔,出土汉代的雕塑青铜奔马拍成照片时也是向着左边飞奔着。古老的右书格式改为了左书,这可能是右式变左势的一个最生动的例子。我们习惯了这种左势的潮流,这已经作为一种传统存在了。 彩陶上向右看齐的鱼纹和鸟纹,还有其他那些右势纹样,不知会不会还包含着别的什么信息? 参考文献: [1] 周光荣编绘:《儿童绘画大参考》,湖南美术出版社,1990年。 [2] 詹克明:《那一个史前女人的手印》,王剑冰主编《那一个史前女人的手印》,广西人民出版社,2000年。 (责任编辑:admin) |