|

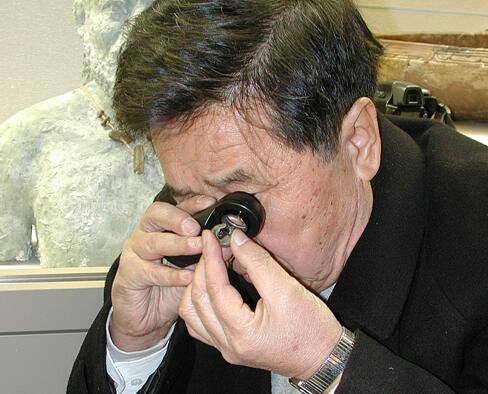

笔者按: 这篇文章初稿,本来是为2015年出版《良渚玉工》而执笔,为此也反复学习了《牟永抗考古学文集》中的论文,受教益良多。本文的初稿,部分也曾面呈先生指正。然而,因为自己对文稿的结尾并不满意,其中原想从西伯利亚更新世晚期玉器出现的情况,讨论玉器定义问题,但资料相当烦杂,要加入文中有点不胜负荷之感,而其它工作又接踵而来,最后也就搁置,尘封状态。今年2月10日早上从浙江省文物考古研究所方向明先生微信惊悉,牟永抗先生仙逝,噩耗传来,深感震惊,悲痛欲绝。自1990年代相识以来,与先生在香港、杭州两地互动频繁。2000年前后,我在澳门黑沙和珠海宝镜湾发掘及整理新石器时代环玦玉石作坊,先生亲临考察指导。从2003-2004年间浙港双方合作“良渚玉器及其影响”,香港中文大学考古工作队得以在浙江省内杭州、桐乡、遂昌、温州等地博物馆顺利开展工作,牟先生大力的支持,起了很重要的作用。2003年12月10-15日间,笔者有幸与牟先生和中国社会科学院考古研究所刘国祥一同出席环日本海玉文化始源会议,会后共同考察了新潟县西颈城郡青海町翡翠峡谷和糸鱼川市翡翠博物馆等地。这几天得与牟先生日夜相处,执卷问学,也趁机抓拍了先生演讲和观察玉器的风采玉照。现今睹像思人,尤觉得先生亲切和可敬。这篇拙文本来为先生生前所写,遗憾未及完善就搁笔,竟成为纪念先生的文字。这次把文章最后一段加添几笔,文字上略作调整,删除注释,勉强成文,甚感内疚!最后我对先生玉学方面的贡献认识不深,今不自揣浅薄,抛砖引玉。“故人入我梦,明我长相忆”。(图一)  图一、80年代牟氏主张长江下游是中国古老玉器起源地。当时国内外学术界普遍认为河姆渡遗址出土玉玦扩散到东亚各地。2003年12月在日本《环日本海の玉文化始源》会议上,牟氏主张长江中、下游并不是玦的原生地。本照片是牟永抗先生当日在日本演讲的情况。 一、良渚玉器与牟氏良渚玉学丰碑 我国自身考古学的开始,就是为了“要挖掘出中国的历史”。国外考古学史研究者特里格(Trigger B.G.)将近代中国考古的性质,定性为民族主义的考古学。这个意见显然是有点以偏盖全,但却颇切中要害。无可否认,任何一时代考古学的阐释,往往仅能反映当代社会学术的主流倾向。陈星灿先生从中国考古学史的角度指出,“中国文明起源的探索因考古学而来,又随考古学发现而不断深入”。他概括了近百年中国考古思想的趋势,指出自上世纪20年代出现中国文化来源西来说,到30—40年代有东西二元对立说,50—70年代又有一元说,到80年代以来出现多元说的变化。 据此自80年代以来,中原以外考古学的兴起是从一元说脱胎到多元说变化的重要阶段,其中南中国和东北等地考古学的发现如雨后春笋,对传统中原一元说思想挑战起着破旧立新的作用。此中浙江省考古学代表人物牟永抗先生,就扮演着推动一元说到多元说转变的主角。牟先生是近代浙江省考古学的开创者,也是中国新石器时代玉器研究的奠基者。良渚文化有着精美绝伦的玉器和被誉为空前绝后的玉工技艺。良渚文化玉器的发现与研究,牟先生有开创性的贡献。他对良渚玉器丰富的论著,以及在全国特别是江浙一带所树立的考古玉学研究学风和团队,已成为中国考古学研究中一道亮丽的风景。 众所公认,考古学是研究人类物质与遗迹的科学。考古学本身的终极目的也是研究人类行为和思想。然而,真正意义的考古学幷不终止在田野的发现,更重要是对考古工作思想上的变化。牟先生所创立史前玉器的体系,代表着现今中国玉器文化研究中最重要的思想理论。 牟先生自我回顾生平的学术,尝感叹“外喜内忧的准悲剧式的多少往事”,其中种种经历的见证,令人非常感动。他生平中的喜与忧,遗留着时代历史鲜明的烙印。 二、牟氏与浙派玉学形成背景 早在牟氏1991年的访谈中,话题主要是“长江流域考古与中国古代文明”,反映了他考古终极的目标,并为此奋斗前进,衣带渐宽终不悔。上世纪50—70年代,在文明起源一元说横行的时期,中原以外的地区同样遭受到一些不平等的待遇。借用牟先生当时的语言表述:“当时只有中原才是正史的一部分……”,“良渚发现以后,把良渚的年代及其文化来源都归结到龙山文化,形成了既承认东亚文明为独立的起源,强烈地反对传播论,但在东亚内部,却表现了强烈的传播论理念”。这是先生批判文明起源一元说的时代哀音。这种“被夸大中原地区史前文化对四周传播和影响”观点,到今日已为考古学界所放弃。牟先生无疑是打破一元论的时代先锋。浙江省文物考古研究所的同仁综合先生考古研究成果,总结为三方面最重要的贡献: 1.从田野考古建立浙江省史前时期考古文化区系类型。 2.中国史前玉器及其中国文明起源的研究。 3.浙江瓷窑址考古学的探索。 然而,对考古学整体来说,牟先生在中国考古学的贡献,尤以探索长江流域史前考古与中国古代文明起源的问题为重,并获得开创性的成果。众所公认,他以独特的角度对良渚玉器的研究取得了非凡的成就,显示长江流域对中国文明起源的重要意义。从这样角度说来,牟先生选择从长江下游新石器时代文化序列和特征作为重要的切入点,正是剖释中国古文明渊源的关键。 牟先生玉学方面的研究,独树一帜。国内外同行和后辈和他亲近熏炙过的,都强烈感受到先生学问上敏古好求,晦人不倦之风。在江浙一带,尤其浙江省文物考古研究所内,公认“一直以来,牟先生十分关注本所年轻学者的学术进步,指导年轻学者的野外发掘和考古学研究”。受到牟先生良渚玉器研究思想所感染的后学,比比皆是。一些由牟先生所提倡玉器工艺上独特的思想和术语,在目前中国史前玉器的研究中逐渐渗透,产生了很大的影响。这种带有浙江学派的玉学特色,或可称为浙派玉学,正在逐步发展壮大,蔚然成为长江流域考古学的特色。 从学术上系统理解牟先生考古学方面的成就,近年来出现一些比较有利的条件。2009年浙江省文物考古研究所编集《牟永抗考古学文集》的付梓出版,囊括了他一些重要的著作,难能可贵是《牟永抗考古学简历》的披露。此外牟先生自道早年考古训练班及良渚、马家滨考古的回忆,几次生平自述等,都为了解先生的学术心路历程提供了重要根据。我认为对牟先生史前玉器研究业绩的理解,有几方面的背景是比较重要的。 第一:对近代中国文明起源诸说的理解。作为长江下游史前文化的奇葩,良渚出土丰盛的玉器,对中原文明起源一元说挑战起着冲击性的作用。从长江流域史前独特玉文化的角度探索中国文明起源的节点,必须贯彻近代考古学思潮的演变,从而理解牟先生玉学思想的背景。 第二:熟悉田野考古的技术。牟先生长期从事田野考古学,玉器的分期与工艺变迁和功能等解释均建立在田野考古基础上。 第三:熟识良渚玉器研究。牟先生对中国史前玉器做过广泛的论述。他对良渚文化玉器的研究,绝大多数是由直接细致发掘和观察玉器的成果。若果未有机会充份接触良渚的玉器,对牟先生玉学成果的理解,很容易流于隔靴搔痒。 第四:玉学工艺窄而深的知识基础。牟先生在良渚玉器的象征意义和工艺技术方面有丰富的著述。玉器象征意义方面必须探索重要的方向。然而,这方面的研究难免有见仁见智之处。玉器工艺科技史的技术方面具有较强的客观性,也是理解先生对玉学贡献最切实可行的途径。 第五:熟悉同代玉学研究状况。在上世纪80年代以后,良渚、红山玉器重大新发现此起彼伏,中国新石器时代出土精美的玉器,一时成为文博、地质、历史、美术和考古等探索的热门课题,大量的丰硕成果不断涌现。各学科对出土玉器有不同的解释,互相砌磋。故此,牟先生同时代的不同背景的学者,对先生思想的挑战与回应,是分析我国近代玉学研究史很重要的根据。 第六:掌握浙系玉学团队动向。受牟先生影响新兴起一代学人所形成团队,已成为近年长江史前玉器研究的中坚力量。目前,这批中青年新兴的一代已经成为是长江史前玉器发现和研究的主力军。他们的研究成果既是牟先生学术的传承,又展示着未来浙派玉学发展的方向。 以上六点是探索牟先生玉器文化方面成就的重要基础。诚如《荀子•劝学》谓“学莫便乎近其人”。如果能得长期间亲炙先生的謦咳,这当然是最难得的机会。笔者二十多年来一直得到先生的厚爱和教育。另一方面,我对东亚玉器学习的视野,更多时间是专注于长江流域以外史前玉器的研究。这样对我来说,看长江的独特文明,就有一种旁观者的感觉,从不同角度管窥庐山的真面目。 三、从头角崭露到考古全才 牟家是浙江黄岩书香世代的家族。牟先生从20岁开始从事考古,坚持无间断,是纯粹的学者,考古一生,如玉人生,令人敬仰和羡慕。先生与考古的缘分,甚至可以从出生的当日计算。这个故事该从他的老师裴文中教授说起。在1929年12月6日,裴文中抱着第一次发现的完整北京猿人头骨化石,进入北京协和医院解剖学科主任加拿大人步达生(Davidson Black)的办公室。1933年先生出生的医院,刚巧就是北京协和医院。这里当时正是中国旧石器周口店遗址出土人类化石研究的大本营。牟先生曾受教于裴文中教授,学习旧石器方面的基础知识。裴老对牟先生学术起着重大的影响。先生所最得意玉学的研究基础必定与裴老所传授的石器知识有着密切关系。他日后多次强调玉器起源于旧石器时代,阐述打击技术与玉器制作关系等论点,可见其中的渊源。 先生出身于首都北京,当他七岁时日本全面侵华,被迫返回到故乡黄岩。少年一段的日子中,他在乡间上山下乡劳动,为日后适应艰苦田野考古生活的良好锻炼。他曾多次表示对自己年少在北京生活的思念。先生的回忆中,自谓“尽管我号称出生地为北京,仍然和其他年轻人一样,对首都充满向往和憧憬。”1954年先生在北京大学参加了短期考古训练班。1982年获邀重返阔别的北京大学母校,就长江流域考古作了六次专题演讲,为此先生兴奋之情,从“我有生以来,思维最活跃的两个月”,对北京出生地依恋的感情,跃现纸上。晚年先生谈及中国考古学研究的组织,以中国社会科学院考古研究所代表“中央军”,省一级的考古是“地方军”。现实中先生虽生在北京,但未能有缘份作“中央军”。生平先生的考古,就是以“地方军”身份配合“中央军”的角色。上世纪50—70年代“中央军”文明起源一元论思想占据主流,先生恰好据长江下游的考古资料,以文明起源多元论回应“中央军”。 牟先生在中学时代特别喜欢数学和物理,甚至被同学戏称“几何大王”。理工学科良好的基础对他后来重视玉器工艺痕迹形成物理过程有一定的帮助。晚年他曾呼吁“加强考古学生源的理科知识”,显示先生对玉学研究的特色。在考古学习的开始,先生没有学院式的经历。1953年先生第一步迈进考古生涯,参加老和山遗址的发掘工作,得到曾在安阳发掘老手王文林技师手把手的教导,学习如何分辨生土、熟土、陶片拼合修复等技术。从1953—56年牟先生曾多次田野考古工作受教益于王文林技师。这是他从田野考古发掘到遗物观察技术的扎根时期,无疑也是后来对考古遗物工艺技术尤其重视的背景。这些早年工作的经验对他日后倾力在玉器、陶瓷工艺追求探索,草灰蛇线有迹可寻。 1957年先生24岁,正是如旭日初升,参加龙泉窑址的发掘工作。后来,独自主持大窑乙区及金村窑址的发掘工作,为宋代龙泉窑早中晚三期区分提供了断代依据的基础。骤眼看来,龙泉窑址的研究与史前玉器的分析似乎是南辕北辙。事实上在考古方法论上,两者有很密切共通之处。他指出:“瓷窑址考古是继瓷窑址调查之后,将传统古陶瓷研究逐步纳入考古学规范的又一个举措。”“如何从制瓷工艺入手,从制品的自身演变中建立分期与断代谱系,应是瓷窑址考古研究的基础性课题”。就考古学方法而言,从动态遗物技术、形态变化精辟研究的方法,一直在先生考古学的研究中有所体现。 1963年先生30岁,英姿飒爽。当时先生具备十年的田野考古经验。他当年的成就已头角崭露。这包括考古学文化序列的划分。1965年在吴兴丘城遗址,他发现上、中、下三层及中层墓葬组成的四个考古学地层单位,日后成为马家浜文化、崧泽文化、良渚和马桥划分的开创性基础。再者,在1953年他在老和山遗址首次邂逅石英质玦饰;1963年在余杭安溪苏家村发掘良渚文化遗址,亲手挖掘一件半残的玉琮。这十年考古生涯中,从史前遗址到历史时期墓葬序列的建立,对陶瓷、玉器等的发掘和关注,隐约可见到牟氏后来学术研究的主要方向。 40—50岁阶段,他主要精力集中于长江下游新石器时代体系的建立。1973年余姚河姆渡遗址和1979年罗家角遗址的发掘,一方面是对长江下游新石器时代较早阶段系列原始文化的建立,包含早到距今6000—7000年前各种玉石的饰物,为当时中国新石器时代包含玉文化年代最古的一群。1977年夏鼐先生针对河姆渡文化新发现指出:“这也使我们重新考虑我国新石器文化的起源,是否一元的这个考古学上的重要问题”。无疑宣告考古思想上,从中原一元论开始向多元论巨大的变化。七十年代末期,牟先生有关河姆渡、马家浜和良渚文化等新石器文化系列细致分期的探索,为长江下游新石器时代玉器文化序列奠基工作。1979年先生所执笔《三十年来浙江文物考古工作》一文中,构建了浙江新石器时代文化的谱系,幷对青铜时代长江下游考古学文化作了全面探索。先生在考古起步最初二十多年间,在江浙各地遗址留下脚踪处处。45岁壮年阶段的先生有挫万物于笔端的气势,俨然已成为浙江考古界领军的人物。 四、玉器研究初试啼声 80年代中期以后,因为良渚文化反山、瑶山等遗址玉器的惊人发现,牟先生适逢此千载难逢机会,成就了在中国新石器时代玉器考古学开创的贡献。他以剖析玉器文化的手段,凸显中国文化的主要特色及其在世界史上的地位。 1980年代,我国古代玉文化发现和研究正是充满机遇与挑战的大时代,吸引了很多不同学科背景学者的参与,揭开中国古代玉学研究黄金时代绚烂的一幕。1980年代地质学家对古玉的研究,既是必要也是及时的介入。中国地质科学院地质研究所闻广先生从考古地质学立场,特别是以软玉矿物学角度对古玉研究的切入开创了考古古玉地质学重要的基础。闻氏得着先鞭,对东北地区辽宁查海、新乐、红山文化和江浙良渚文化的新石器时代玉器大量的鉴定,古玉系谱规模初现。考古学上夏鼐先生以其崇高学术的地位,从1981-1982年间对夏商周以至汉代玉器的研究方法、分类、定名和用途等研究。1983年夏鼐先生又对新石器时代龙山文化以来的牙璧,作了系统和功能的解释,都为中国古代玉研究开创之作。 80年代初中国新石器时代玉器的研究发展异常迅速。在东北方面,辽宁省孙守道、郭大顺先生对红山文化中玉器的发现,提出玉兵时代概念。内蒙三星他拉红山玉龙的确认,一时风靡。在东南沿海方面,上海的崧泽遗址,江苏的花厅、草鞋山、大墩子、寺墩、张陵山等,浙江的马家浜、河姆渡、罗家角遗址等,新石器时代从早至晚期阶段玉器的出土,如雨后春笋。在此期间牟先生对玉器研究初试啼声,并很快在考古玉学研究领域中脱颖而出。 1982年是牟先生转向玉器考古学重要的转折点。是年的冬天,先生被邀请到上海福泉山工地考察,对崧泽与良渚间文化变化有了更深刻的认识。一方面由王明达先生主持吴家埠遗址的发掘,成功分辨剥剔出26座良渚文化墓葬和玉器。吴家埠遗址曾出土大型良渚玉琮中孔的玉芯。日后牟先生对良渚玉琮管钻穿孔技术破解,这是很关键的资料(图二)。在1982年5、6月间,他应北京大学考古系之邀请,重返北大讲学,就长江流域下游新石器相关专题的六讲,是对江、浙地区新石器文化深入思考的良机。也因为在京的机会,同年冬天牟先生应邀为北京大学举办的全国古玉研究班授课,为此撰写《长江下游地区新石器时代玉器》。先生日后对此文的记忆,自歉表述:“是我在反山、瑶山发掘之前一次涉及古玉研究的文字记录,比较真实地反映出一个考古工作者初次涉足该领域专题研究前,对有关专业知识的幼稚、无知和缺失错误。”从学术史角度来考察,这篇文章毫无疑问是中国新石器时代玉器体系奠基之作,也是先生迈开古玉研究的第一步,意义深远。  '图二、牟先生在观察日本朝日贝冢出土翡翠大玉珠,长16.5公分、重470克,为日本绳纹时期中期国宝级文物。牟先生以手电筒背光透视大玉珠孔内壁的加工痕迹,探索硬度如此之大翡翠,绳纹人如何穿孔的技术。 三十多年后再捧读先生《长江下游地区新石器时代玉器》文章,犹觉得珠玉纷陈,胜义迭出。这是我国新石器时代玉器第一篇系统的论述。我们甚至认为,这篇文章与夏鼐先生在1982年所发表的《商代玉器的分类、定名和用途》,可以互相媲美。前者牟先生所专注是新石器时代玉器渊源的问题。后者夏先生是三代玉器研究示范之作。两者文章从时代上自史前至历史时期,相互衔接,都是以考古学方法研究出土玉器的力作,异曲同工。 综观《长江下游地区新石器时代玉器》一文重要性是多方面的。正如作者所指出,“长江下游从河姆渡文化(距今7000年)到良渚文化(距今约4200年)都使用玉器。其上下限为距今7000-4000年前。当时玉器的品种与制作技艺似已形成规律,在全国范围内似乎处于某种领先地位”。长江流域以河姆渡以至良渚文化新发现早期的玉器,在当时中国以东亚玉器起源问题上,头角崭露。牟先生此文有两重点。其一,是建立长江下游新石器时代玉器时、空序列及内涵变化的分析;其二,从长江早期玉器出现,扩大至中国玉器文化源流的探索,视野广宽。文中主要的论旨,仍然是贯彻史前玉器文化,思索长江流域考古对中国古文化形成的贡献。 第一点:有关长江下游新石器时代玉器出现,从地域上分宁镇、太湖、宁绍三个地区分别讨论。太湖地区新石器时代早晚阶段玉器系列,从马家浜文化、崧泽文化以至良渚文化的发展轨迹,清晰可辨。先生综合其中的特色,如人体佩饰用玉的玦、璜和礼仪用玉的琮、璧的出现年代、密集程度,均居全国首位。因此,他认为,玦、璜、琮、璧四种玉器起源于长江下游,大致不会有很大错误。 上世纪80年代以来,以上牟先生的论断成为中国以至东亚考古学界长期公认最权威的看法之一。现今看来,我们当然知道东北地区兴隆洼文化包含更古老的玦饰玉文化。然而长江流域的玦、璜、琮、璧,仍然是代表我国用玉最早的地区之一。牟先生在我国史前玉器研究发轫的阶段,对于长江下游史前玉器的定位独具慧眼。他甚至指出,长江下游史前玉器的环、镯等很可能是来自黄河下游的影响。按我们今日对东北亚早期玉器认识来说,牟先生的环、镯北来说仍然是十分重要的观点。 第二点:长江史前玉器与中国文明起源关系。牟先生认识到黄河流域仰韶文化并不具备玉器起源的传统。“玦、璜、琮、璧在中原出现的时间都比较晚,我们认为,我国中原地区商、周文化的玉器,不少品种来自东部、东南部族原始文化。”“二里头文化中包含有若干良渚文化的因素。”“中原地区的印纹陶应属于来自东南地区的影响,那么,玦、璜这两种配饰用玉,是否也可能和印纹陶一起融入中原的商文化之中呢?” 三代中原存在东南地区史前玉器文化的一些影响,这是现今大家公认的事实。不过,牟先生的深意在指出,其中商文明因素内所包涵长江史前玉文化的传承,也就是长江流域反过来对中原华夏文明的回馈。牟先生一再指出长江流域的古代文化中的精华,以玉、丝、漆、瓷四者代表,尤以玉居首,构成长江流域新石器时代以来最重要的文化特征,确为掷地有声之卓见。 五、应对文博与地质学的挑战 在1982年以后,牟先生精力集中于浙江新石器时代文化的研究。从1984至1988年间,牟先生担任浙江省文物考古研究所二室(史前考古)的主任。举世瞩目良渚文化王墓等级的反山和瑶山遗址,就分别在1986、1987年发掘的。这两个遗址之骄人发掘成果,用牟先生语言来表达:“单就玉器而言,在数量、品种或花纹均超过全国以往历次发掘所得良渚玉器之总和。而且还发现了许多新器种、新纹饰,成为良渚玉器一次轰动性的空前大发现。”同时,牟先生高瞻远瞩,深刻认识到反山、瑶山良渚玉器的发现,一方面使“玉和玉文化研究成为具有中国特色的研究领域中一门崭新的课题,以成组的玉礼器出现为标志的玉器时代,就是中华文明曙光的最强光束。” 1986年5月31日上午,反山良渚十二号大墓97号玉琮射口刚露头,是否确实为玉琮,关系到是否可作为良渚大墓性质的判断,迫在眉睫。当日下午一时,97号玉器环状射口刚被剥出四角时,“蹲在墓边的王明达不顾一切地一跃跳进墓坑,一边大喊:‘快叫牟永抗,快叫牟永抗。’”王明达先生是反山遗址发掘的领队。“快叫牟永抗”幷不单是反山遗址对牟先生的呼唤,更是其后瑶山等一连串良渚文化遗址空前发现大时代对牟先生的招唤与期待。从1986年以后,牟先生的所有精力都集中于良渚及中国古玉方面的研究。这是中国考古学黄金时代给予先生的使命(图三)。  图三、据牟先生曾对笔者谓:“他在80年代初期已从河姆渡玦饰玦口中,观察到以砂绳切割的痕迹。”本照片拍摄牟先生在日本以手提放大镜观察玦口内部情况,是牟先生精细观察玉器的见证。 从1988~2007年约20年间,先生先后发表26篇玉器相关文章,约30多万字,其中主要的三个问题包括:1、良渚玉器象征意义和工艺的技术;2、中国新石器时代玉器的体系;3、玉器时代与中国考古学的特色。 如果说传统上对古玉学术研究始于宋代,下延至清末吴大澄的《古玉图考》作为传统古玉研究的总结。科学的玉器研究要等待到20世纪在我国考古学的诞生后才出现。二十世纪上半段除了一些历史时期如殷墟考古玉器的出土外,史前时期玉器发现乏善可陈。一直到上世纪八十年代,从东北内蒙古、辽宁、沿海山东、安徽、江浙、上海,以至南海岭南、台湾等地,数千年前以至近万年前的古玉,纷来沓至,时而更蜂拥而出。二十世纪后半段迄今,为中国古玉科学研究的黄金时代,崭新的中国玉器历史有待重建。 牟先生玉学思想的形成,在上世纪八十年代后新出土古玉风潮中,不同学术角度之间互相激荡中产生。对于牟先生学术思想的挑战,除了当代考古学思潮本身以外,艺术史及地质学等方面的刺激尤其明显。首先是来自于文博界,被具体标签为“以传世玉器为研究主体的新一代传统古玉研究者”。他们关心古玉考古发现的资料,但是与考古学的方法、视野和研究目的等方面都存在差距。两者间有一定的合作空间。然而,牟先生认为:“总体认识上存在某些共同的局限性。”这种共同的局限性究竟是什么呢?牟先生幷未有进一步的说明。然而,我们从上世纪九十年代由文博与考古学共同合作编著《中国玉器全集》(1-6卷、1992年出版)内容中,可以略见端倪。 传世玉器是文博界学者研究的强项。故宫博物院的著名学者杨伯达为代表。2006年学界为杨先生庆祝八十大寿出版《如玉人生》,文集中对上世纪七十年代以来古代玉器研究过程综合反映。1989年《故宫博物院院刊》登载杨氏《中国古代玉器面面观》论文,其中有关和阗玉料和砣具加工技术,对当代玉学的研究引起争论。 其一,有关玉料方面,杨先生对新疆和阗玉料尤其重视,“我国玉器历来指和阗玉而言”,“和阗玉是我国玉材的精英”,“是我国古玉的主流”。另一观点是有关玉人和砣具关系。他认为新石器时代晚期红山、良渚玉工都以原始旋转性工具砣机械加工。甚至认为是“这种认识在考古界和文博界古玉研究中是得到公认的”。上述杨氏对玉料和史前玉砣工艺的观点,长期以来在学术界有很大的影响。 对于以上两个观点,牟先生有自己的看法。在玉原料矿物学上,虽非他所长。在1992年由杨伯达编《中国玉器全集》(第一集)《中国史前艺术的瑰宝》文章中,他谈到,“国内有的对玉器研究造诣很深的学者,以和阗玉作为我国用玉的标准,这是对玉料和玉器的更高要求”。这无疑是对当时“和阗玉是我国古代玉器主流说”隐约的怀疑。在2001年牟先生《玉器时代续议》中,就开宗明义指出:“20世纪80年代以来,我国古玉研究有了长足的发展。其中很重要的一项成果是从概念上冲破了唯新疆和田所产才能称作玉器和凡是玉器一定要用砣机加工制作两大禁区。使古玉研究在认识上逐步摆脱古玩鉴赏,纳入考古学研究创造了广阔的前景。” 作为古玉研究进展概念上两项重要的突破,玉原料问题是矿物学的工作,而后者则是考古学物质技术层次上的认识。在矿物学角度,1986年中国地质科学院地质研究所闻广在科学分析苏南草鞋山、张陵山东山、武进寺墩等良渚玉器报告中,已明确指出: “一百多年来,西方学者对中国古玉原料来源问题,……自汉武帝时张骞通西域(公元前139-126年)后,以和田为代表的昆仑软玉才传到中国内地,而内地不产软玉。事实上并非如此,……中国内也并非没有软玉。” 同样是1992年,闻广在《文物》所发表《辩玉》文章。闻氏晚年告诉笔者,他有鉴于当时文博和考古学界对玉的科学概念认识的不足,才有《辨玉》之作。根据他科学测定红山、良渚等大量玉器,都明显与新疆和阗玉间并不相关。此前,有些意见认为:“至于和阗玉与红山文化的关系,地望条件值得注意,出潼关向东北,经古燕地便可到达红山文化所波及的区域”,这当然是不攻自破。 另一个有关砣具旋转机械的问题,砣机的产生被认为是“我国古代治玉史上的一次技术革命”。从80年代以来,不少文博和考古学者曾论述红山、凌家滩、良渚出土精美玉器,是由砣机琢制而成,砣具几乎一时成为新石器时代晚期玉器加工技术的“定论”。对于这一方面,牟先生很早就据良渚玉器表面的痕迹,对砣机说提出质疑。他深入观察反山、瑶山出土二千多件玉器后,指出良渚玉工最常见制玉工艺有切割和钻孔。“而切割痕迹中可以区分出硬性片状物切割和柔性线状物切割两种。”他指出:“我们检视了反山和瑶山出土玉器痕迹,除反山M20:5瑗面上留下同心圆的轮旋纹及反山M20:157璧面外缘附近留下一处凹弧形台面外,均为线切割的痕迹。上二例也未必能定为砣割加工”。 虽然牟先生上文最后有“未必”两字,按这两件玉器表面痕迹看来,尚似有不作最后肯定的意思。他根据良渚文化最具代表性的反山、瑶山二千多件玉器表面的加工痕迹,认为是与砣具加工完全无关。长期以来,中国新石器时代晚期玉器是否由砣具加工,成为二十世纪玉器工艺技术上最具争议性的话题。2001年由台湾大学钱宪和先生所组织一场“玉作坊研讨会”中,就仿佛是新石器时代玉作中“砣具”存否之对决大战。从会议后发表《史前琢玉工艺技术》论文集,诚如钱氏所指出,“很明显的意见的分歧,仍然主要是砣具的有无……”笔者当时幸得厕身于是次会议当中,并担当了“玉器工艺”小组讨论的主席。从会议后出版论文可见,主张新石器时代存有砣具的学者仍占大多数,以杨伯达、张广文、黄宣佩、张敬国、杨竹英、陈启贤、钱宪和、方建能等学者为代表,反对的仅有牟永抗先生一文。首先,杨伯达先生《关于琢玉工具的再探讨》文章,重点谈砣机玉石工艺分化,主要是砣机发明和应用,最早砣机是一种原始砣具,主张红山、凌家滩、良渚文化阶段创造了原始砣具。故宫博物院张广文、上海博物馆黄宣佩从他们论文题目前者《凌家滩出土新石器时代玉器上的“V”、“U”形截面加工痕与片状厚砣具的使用》、后者《良渚玉器上砣研痕之研究》,明显主张新石器时代砣机使用。安徽文物考古研究所张敬国一组,更以显微拍摄照片,去“展示砣刻的痕迹”。地质学界代表钱宪和一组的《史前玉器的制造工艺技术》一文,否定凌家滩、崧泽、良渚玉器上弧状痕迹是线切割痕,而认为是与现代砣具深槽痕十分相似。 以上支持新石器时代晚期已采用砣机说的,包括两岸故宫文博及田野考古各两名学者,地质学者一人;相形之下,持否定论的仅有牟永抗先生一人。当然我们知道学术上的争议,并不能以民主的大多数方式去决议。牟先生论文第一段就辞锋犀利指出:“唯砣具方能琢玉,成为阻碍玉器研究者学术视野的一条不成文的成规。”其中所谓阻碍视野的看法,例如如果相信只有砣具制作的器物才能成为玉器,长久以来人们相信我国玉器上限年代只能到西周。 牟先生通过良渚玉器表面痕迹分析,从线切割、片切割否定砣具存在,此文章末段,全都集中讨论砣具切割玉器的特征,如砣具切割玉料方向恰恰与线切割相反,砣具切割圆弧等径圆,而线切割近似平行抛物线形同心圆等。根据出土玉器表面痕迹与砣具切割特征对比差异,他否定砣具在新石器时代存在的说法。 笔者一直主张按玉器工艺技术特征判断砣具有无,并非可以人言人殊,如此玉器科技工艺科技研究,就变成一种伪科学。这是不能容忍的倾向。这只是反映目前古代玉器科技历史研究,仍然是处于起步阶段,在各种术语概念未有共通的定义,才造成“相同的玉器上一些现象却有极端不同的解释”。一直到现在,学术界对于新石器时代晚期是否存在过砣机加工玉器的争论,虽熟未能达到最后的定论。目前按我印象所见,江浙一带中青年考古学者中,基本都支持新石器时代无砣机论,反之砣机说目前后继无人。1992年出版第一集《中国玉器全集1‧原始社会》是二十世纪中国玉器研究的里程碑,代表东北红山与江浙一带良渚玉文化两大玉文化体系的初步综合研究,也同时反映了文博与考古于玉器研究方法和目标存在的差异,也是“两支队伍相互合作的良好开端”,而合作上“局限性”是不言而喻的。其中尤以新石器时代晚期“砣具”有无,争论迄今二十多年仍各持己见,成为中国新石器时代玉器研究的一桩暂时无法了结的公案,尚有待下一代学者的判断。 总结以上和阗玉和砣具两者问题提出,都是以历史时期玉原料和工艺去逆推新石器时期玉工的技术。玉料方面随着各地软玉原矿床的发现,新疆和阗玉作为新石器时代玉器主流说法,破绽毕露。至于砣具问题的争论解决也是指日可待。 六、《三论》与《辨玉》商榷 玉器本身是一种矿物,又是由人工加工而成的器物。这样玉器在研究本质上就必须是多学科的结合。上世纪八十年代,地质学界对玉器研究积极的参与展开了中国古代玉器研究新一页。如众所周知,中国地质学开山鼻祖章鸿钊的《石雅》中第三卷《玉类》有关真玉、解玉砂以及历代玉器的大观,学术权威论述一方面既具备专门地质矿物专门知识,又兼具对传统文献历史玉器高深的造诣,对此后考古学出土玉器的研究起着重要的开导作用。1980年代初,闻广先生继承先学成果,一方面在地质学矿物学上已经有三十多年研究经历,另外他有家学渊源,父亲是著名文史学家闻宥教授。1980年代初起二十多年间,闻氏全部精力均集中在出土古玉矿物学方面研究,影响巨大。牟先生和闻先生二人是相知。1991年初夏,闻、牟一同实地考察了浙江小梅岭玉矿的露头,虽然没有发现古代开采玉矿的痕迹,但对良渚人玉器原料产地问题的探讨提供了难得的线索。 另一方面,1998年牟先生65岁正当在学术上的盛年,当年完成《试论中国古玉的考古学研究》,由1993年初稿先后改订至定稿,长达五年之久,充分反映先生从考古学角度研究出土古玉重要的思想体系。这篇文章引用最多是闻广先生有关玉器的论点,论文中五处直接引用或讨论了闻氏对古玉的研究。牟先生对闻广先生玉器研究评价很高。他谓:“闻广所进行的古玉地质学研究,都是富有成就的基础性研究成果。”这里所看到地质学与考古学对古玉研究的合作,也隐藏着双方对古玉思想上的歧异,互相交流激荡以至争论。牟先生如何从矿物学古玉范畴中展示出考古学研究方法的特色,这是值得深入分析的课题。 闻和牟两位大致都是从1982年后,就一直与古玉研究结下终生不解之缘,可以说是与玉有缘。这里我们先总结闻广先生以地质学角度对古玉研究的成果,作为理解牟先生考古学为核心的玉学观点特色。 1983年闻先生完成《中国古玉的考古地质学研究—玉:中国古代文化的标志》第一篇古玉研究论文,其中就古文献、扫描电镜下矿物的特征,对软玉结构分析,揭示古玉科学研究基础。闻氏继承和更正了章鸿钊首倡中国玉器时代说法,“建议将我国新石器时代称作玉器时代”,幷且指中国国内软玉来源,并不一定“全部来自昆仑”,又提出国内如何寻找软玉的问题。二十多年来闻先生目验古玉数千,显微镜观察玉器也有约千件以上,如东北查海、牛河梁、西北、大地湾、山西陶寺、曲村、江浙一带草鞋山、崧泽、南河浜、反山、瑶山、好川;历史时期的商代妇好、西周澧西、汉代南越王、高邮神居山二号汉墓,国外越南长睛等重要古玉资料,蔚然大观,上下八千年古玉精华,均被网罗。 事实上,早在1989年闻先生完成的《中国古玉研究》论文,充分反映了他对中国玉文化地质学研究的主要成果。其中重要几个论点包括: 1、玉矿物学概念界定,指出矿物学上“玉仅包括碱性单斜辉石的硬玉及钙角闪石的软玉”。并解释了软玉结构交织纤维显微透闪石--阳起石系列矿物集合体的特征,如加工难易、韧性差异、受沁程度与软玉晶体成束、组成纤维粗细相关。 2、古玉中可以区分为真玉、假玉及半玉三类。此外,考古发掘出土石器中亦包含有真玉,如大甸子夏家店下层文化墓地中真玉制石器有十多件,良渚文化所用假玉应当是有意应用的,杂用假玉与否似乎反映了等级的差别。 3、世界最早真玉,以公元前六千多年的辽宁阜新查海,出土8件玉器全是真玉,当时人鉴别玉料水平甚高,已脱离用玉初期真假玉混杂不清的阶段。 4、我国史前的玉器文化,总而观之,是自北向南与自东向西逐步发展,即愈西愈南,用玉起始越晚。 以上四点来自地质考古学的挑战,第一点,纯科学矿物学辨识;第二点,真假玉配合与社会阶段反映,已涉社会结构文化层次;第三点,是以查海遗址所构成软玉文化的成熟,预见更古老时期玉器存在的可能;第四点,是以真玉即软玉为中心玉文化起源传播的模式重建。 总观闻氏以上在1989年所形成玉学思想,所涉及已从科学的玉器辨识延伸到玉文化起源及玉器社会考古学分析,这对于考古学古玉研究当然是很大的刺激和影响。考古学界如何面对如此地质学考古古玉的新形势而做出回应。 上述闻广《中国古玉的研究》论文在《建材地质》第三期发表,由于专业不同,流通量少,所以较难受到考古学界的注意。而1989年3月,牟先生在《文物》所发表《良渚玉器三题》文章中,劈头的第一句“什么是玉?古人是怎样认识玉的?”作为破题,隐若透视出一种从考古学出发对玉器定义的探索味道。牟文章中引用闻广在1986年所发表《考古地质学》及苏南玉器研究成果,从现代矿物学软玉定义介绍,指出“我们的祖先显然不可能按现代标准去选择玉材”。 那么牟先生认为玉器定义又是怎么样的呢?“玉除了本身具有的自然属性之外,又加上社会属性的成分。”“玉器的定义中,除了客观的物质自然属性之外,还可以加上特定的制作工艺。”总之在1989年牟先生对玉器定义就建议从矿物、社会和工艺三者去斟酌。另一方面,牟先生等在1989-1990年完稿的《中国史前艺术的瑰宝――新石器时代玉器巡礼》(《中国玉器全集I 原始社会》1992年)一篇重要论文中,已经注意闻先生在查海玉器为透闪石软玉的消息。但对中国玉器起源问题,牟先生等持有相反的意见。他指出:“在我国史玉器已知的时、空关系中,看不出由某一起源地区中心,向四周传播、扩散的迹象。”也就是说,1990年的前后,有关中国玉器起源问题,闻先生东北一源论与牟先生多源论两者对峙的状态,前者地质矿物学、后者是考古学的背景。然而,我们最迟在2003年前后,见到牟先生承认河姆渡玉器很可能是受到东北兴隆洼文化的影响。这方面在牟先生2003年在日本发表的《长江中下游史前玉玦》(《环日本海の玉文化の始源と展开》,敬和大学2004年,页57-65)中充分反映。 1992年7月闻氏同样在《文物》上发表《辨玉》一文,这篇文章注释中并没引用任何考古学者的文章,但明眼人很容易看出,这是对《良渚玉器三论》中有关玉器定义的商榷。 七、玉器定义的困难 1980年代是中国古玉研究发展飞跃的时代。新石器时代出土的玉器层出不穷,夏鼐在1983年曾论述玉器“从新石器时代一直到今天,它经过了四千多年的发展。”到1989年的9月,地质学者闻广科学鉴定查海八件玉器,均为软玉。这一下子把中国真玉文化推前到约八千年前。此外,此期间红山和良渚文化大量出土的玉器均被科学认定为软玉,提供了中国史前玉器研究最重要的资料。其中,考古学的发现和地质学的参与占据重要的角色。闻、牟两位先生不约而同地提出中国新石器时代中存在过“玉器时代”的意见。“玉器时代”的呼唤,对于以玉器为中华文明特征性的标志是十分重要的升华。对此,牟先生专文《试论玉器时代》,副题就是玉器为中国文明时代产生的一个重要标志,就良渚文化中成组玉礼器出现、玉器出现与社会分化等进行了深入精辟的论述。他提出“玉质石器”与“玉器”的概念,把玉器从精神生活中特化出来,与物质生产工具区分开来,是玉器时代立论的重要方向。 无可否认,近三十多年中国玉器研究开展了过去数千年来所未有的新局面。考古、文博、地质等各方面合作是其中推进最重要的动力。虽然目前对于一些问题,如玉器定义、玉器时代等的认识尚有歧异,相信通过更多田野工作和科际间合作,对这些问题的看法,可能有比较一致的看法。目前学界新动向一方面把新石器时代玉器的出现与旧石器时代晚期的象征主义起源挂钩;另一方面将中国玉器起源问题放置于欧亚大陆的范围去考虑。对于早期玉器社会进一步了解,兴隆洼文化时期农业发达,软玉矿物已被古人精确辨别,配合高超砂绳切割和旋转开孔技术,中国东北距今8000年前已出现玉器革命的变化。 谈玉器革命变化,首先有必要厘清玉器的定义。夏鼐先生1982年《有关安阳殷墟玉器的几个问题》的文章,内容却未有涉及殷墟的玉器,力主讨论“中国古玉料的质料问题”。夏先生有关玉概念的说明,很值得作为我们讨论此问题的基础。 “‘玉’在中国古代文献中是指一切温润而有光泽的美石。汉代许慎在《说文解字》(卷一)中给玉下定义,便说是石之美者……这未免过于抽象,不能作为科学的标准。今日矿物上,玉是专指软玉(Nephrite)和硬玉(Jadeite),是二者的总称。玉字在今日中国有广、狭二义,广义的仍是泛指许多美石,包括汉白玉(细粒大理石)、玉髓(石髓)、密县玉(石英岩)、岫岩玉(蛇纹石,包括鲍文石)等;狭义的是比较严格的用法,也是专指软玉和硬玉。考古学中使用名词,应该要求科学性,所以我以为应采取矿物学的定名。” 这是迄今考古学界对玉定义奉为圭臬的解说。然而,把这个广、狭玉定义实际应用于中国以至东亚万年玉器文化历史分析上会遭遇自圆其说上的困难。夏氏主张在考古学上追求科学性,所以应采用矿物学的定名。这方面闻广先生在古玉研究上,完全奉行以矿物学准则去分析古玉的性质。1992年闻氏《辨玉》文章,就未有直接提及夏鼐广狭玉义的意见。据闻氏在矿物学原则,玉只有真假,真玉又有软玉与硬玉之分。不是真玉的就是假玉,古代称之珉、碈。这样的只有玉狭义观,固然在处理上比较明快利落。牟先生也认为:“考古学发展到现在,对玉的一些属性的确立,应该以现代矿物学的鉴定为基础,离开这个基础,每个评价者的印象感觉很难作为大家讨论的共同基础。”这番话显然也是同意考古学玉器辨析应采用矿物学的定名。然而,据此作为玉器社会属性即精神方面的问题,是否不论制作的是什么,只要是由真玉制成,就可以称之为玉器呢?这就是牟先生所提出,玉器社会属性与现代矿物学分类无法接轨的问题。闻广先生一直在矿物学立场论玉器,似乎对上述问题没有太多的讨论。他在1990年发表阜新查海八件玉器,全是真玉。其中七件(4件玦、1件管、两件匕)是透闪石软玉,另一件玉凿是阳起石软玉。玉凿作为工具是否也可称为玉器呢? 2007年,笔者和刘国祥先生在《玉器起源探索》(香港中文大学中国考古艺术研究中心,2007年)分析兴隆洼、兴隆沟遗址出土众多软玉锛、凿器的刃部,就明显有长期使用破裂痕和线状使用痕。如果是这样,查海的软玉凿,本身很可能是一件实际使用的木工工具。闻广上述论文中曾提及:“考古发掘分出的石器中有时亦含有真玉,如内蒙赤峰敖汉大甸子夏家店下层文化墓地考古发掘出土石器中,就曾检出真玉十多件,其它遗址也有类似情况。”在1994年,闻广的《用玉的等级制度》一文余论中,谈到“……下辽河的辽宁沈阳新禾(SX)遗址,及辽东的东沟后洼遗址(DH)下层,庄河北吴屯(ZB)下层及长海小珠山(CX)下层,均出有真玉,且多以工具为主,……”这样看来,这些石器形状和功能锛、凿为真玉的遗物,又不作为玉器去考虑。牟永抗先生对此,也曾发表过类似的意见。他说:“所以我们将器身布有麻点状锤击痕迹的大连郭家村遗址的玉质斧、锛和沈阳新乐遗址采用压片法成型的玉质凿等标本,称为玉质石器。”这方面意见与闻先生的有点不谋而合。然而,据此,我们与上面玉器以矿物学基础原则是否有违背。究竟由真玉所制作的遗物是否该称为玉器的问题,我们参考一下国外的例子来考虑,似乎这个问题相当复杂。 首先,如俄罗斯西伯利亚方面来说,新石器时代较早阶段出土大量软玉质石锛、刀类的工具,这些器物是否都可以作为玉器?日本方面,绳纹时代中期开始,在新潟县糸鱼川市的周围,就发现了多处翡翠硬玉饰物制作的房子作坊。笔者有幸,于2004年后多次作实地考察,所见如长者ケ原、寺地遗址玉作坊中,其中房址内出土大量翡翠原石,不少翡翠河砾石被作为敲打工具,用于制作玉珠。这样,大量硬玉锤当然没有分类在玉器的名下。另外一个与中国距离较远的例子,北美洲加拿大英属哥伦比亚的弗雷泽河(Fraser River)流域,距今3000多年前这里曾广泛使用了软玉作为制作工具的原料,主要是用作加工木材的工具。John Darwent通过深入调查,发现大型如超过20公分玉锛一般均在墓葬中才有所发现,更可能是一种身份与象征性财富,富裕家庭才有足够余力以制作这些非实用性大型玉器。弗雷泽史前聚落所显示大部分由软玉制作的工具,并不能作为玉器的分类。 从以上俄罗斯西伯利亚、日本糸鱼川市流域、加拿大弗雷泽河一带史前时分别存在有软玉和硬玉的生活上工具,这些工具大部份欠缺当时人群社会赋予特殊精神方面的属性,学者们一般都没有把之分类为玉器之列。 以上的讨论,目的并非是否定夏鼐所主张考古学上玉器应以矿物学作为基准,更没有忽视闻广对史前软玉及多种古玉矿物的区分。然而,从逻辑上讲,玉料并不成为鉴定玉器的充分条件。“玉是人们社会意念的物化,因此它的社会属性将远超过其矿物学的自然属性加以测定或分类。”牟先生词锋势利,显得入木三分。那么如何确定玉器矿物学、社会学和工艺学三方因素成为玉器必要条件,具体上又如何进行鉴定,也是知易行难。玉器鉴定的三方面因素,包括: 第一个矿物学因素,以上已讨论。 第二个社会学因素,其实就是物质所代表的象征意义。首先如兴隆洼文化中出不少软玉制锛之类器物,当然也有大量石锛。这些玉锛上大多有明显长期用作木工的使用痕迹。这样,我们是否有足够条件,否定这些就只是一些普遍的生产工具,并不具备特殊的象征性意义呢?这肯定是难以邃下结论的。原因之一是兴隆洼文化时连大型聚落中的玉料也是极其稀少,兴隆洼遗址发掘面积达3万多平方米,出土玉器一共重量仅有三百多克。另一方面,这种玉锛在使用过程中,常被半份分割作为赠予的重器。这就说明至少兴隆洼文化中的玉锛,也可能同样具玉器的角色,也是属于玉器的范畴。另一方面,三代玉质的圭、璋、戈等,很明显就是具有象征性意义的东西。这些玉器是否就不具备实际上使用的功能呢?同样,如山东日照两城镇采集“兽面纹玉圭”是大家熟悉精美极致的玉礼器。笔者据实物所见此圭刃部有十分发达的使用痕,肯定具有铲的功能无疑。我们没有可能因为这件“兽面纹玉圭”刃部有明显使用痕工具,就不把它放在玉器的范畴? 第三个因素是工艺学,牟先生把“琢”作为玉器的特定技术,就是使用解玉砂的见解研磨技术。按“玉不琢,不成器”,玉料不经过加工就不能称玉器,这是最简单的道理。但经过什么样的加工技术,才作玉器鉴定的条件,就十分复杂。简单来说,至少我们目前未见到有打制完成的玉器。一般早期的玉器都是磨制且常具有系孔。然而我们不能否定磨制玉器制作过程中,可能使用过打制技术。无论如何,玉器必定需要人工的加工,这个必要条件是可以成立的。 总之玉器三个必要条件中,矿物学软玉、硬玉是首先的必要条件,但不是唯一的。第二、三个条件其他物质上如木、石、骨角或各种有机物如贝类等,都具互通的技术基础。所以也不能说史前玉器社会属性特征远远超过其他矿物学属性。因为没有矿物学的基础,玉器无以成立。这又可见玉料本身对玉文化成立来说是不可缺少的因素。 以上有关玉器确定三方面因素的讨论,显示出问题的复杂性。如何确定玉器的定义问题,今后可能有必要具体从玉器出现的时间和空间历史发展过程中去探索。有关玉器确定,首先我希望借用闻氏“古玉”概念,用以涵盖一些古人曾使用的矿物,其中连同软玉和硬玉,还有如煤精、石英、绿松石、叶蜡石等二十多种矿物。目前,我们对三万多年东亚地区出现象征性意义人体矿物制作装饰物认识不足,对两万多年软玉饰物出现的资料掌握得太少,对一万年前后软玉饰物普遍在东北亚东北存在发现尚未综合整理。目前我国仅按照距今八千年前兴隆洼文化,及红山、良渚等文化的发现,但这些阶段玉器已进入非常成熟的形态,难以作为有数以万年以上玉器历史的根据,也就无从为玉器定义作出一个周全的考虑。 总之,夏鼐、闻广和牟永抗三位先生曾对玉器定义,已作出初步整理与界定,今后有待努力继承和发展。上世纪八十年代以来,学者们黄金时代玉器研究的轨迹很值得我珍惜学习。近年闻广和牟永抗先生先后去世,这是我国玉学研究巨大的损失。我虽然有野心要全面探索牟永抗先生于中国玉学的贡献,但施行起来有心无力。玉器已成为中国核心文化重要部份,玉器所蕴含精神象征对中国文化长期起着导向作用,因而玉器成为探索我国传统文化核心的基础,很值得深入分析研究。谨以拙文纪念牟永抗先生,感谢先生二十多年来如一日,眷顾和教育之恩,长铭五中。 (初稿2015年3月21日、改订2017年2月14日) (责任编辑:admin) |