|

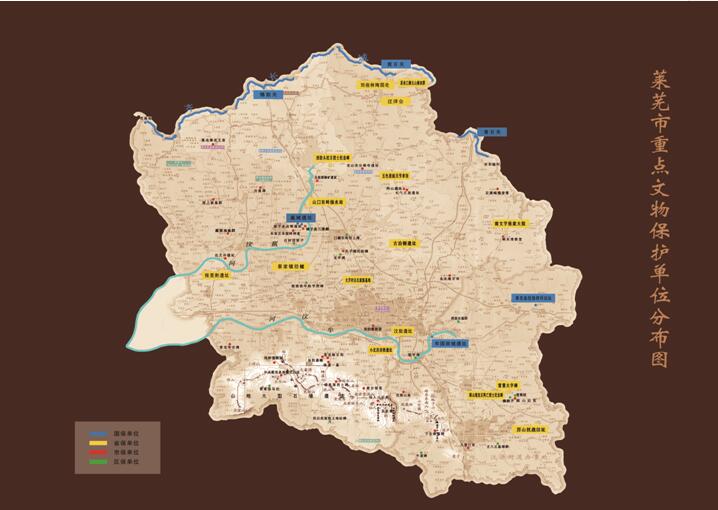

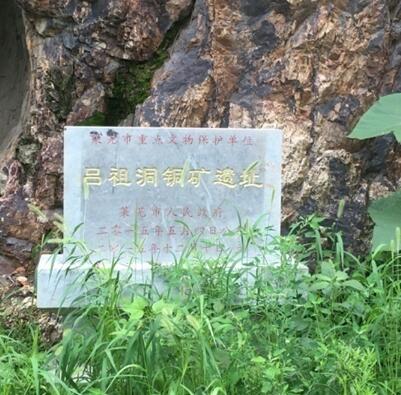

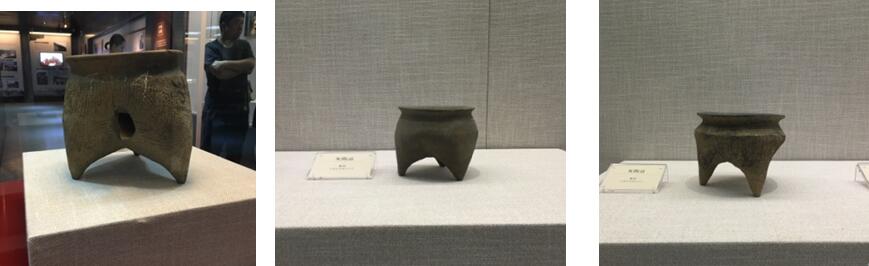

一 前言 2015年6月国家社科基金项目《海岱地区先秦时期考古学文化的互动与族群变迁》批准立项,围绕这个课题,课题组拟分几次对海岱地区做分区田野考察。根据以往的考古工作,大汶河流域尤其上游所在的鲁中南山地在龙山至商代这个时期考古学遗存较少,两周尤其东周以后较多。这个地区在早期文明发展、族群融合中处于何种地位?对鲁南、鲁北两地文化格局有何影响?随着近些年城市基本建设下考古工作的拓展尤其第三次文物普查的开展。该区域先秦考古学文化发掘与研究的新收获是否改变或印证了一些传统认识?基于此,本次考察具体目的拟定如下:(一)以交通线为线索,踏查沿线重要城址、遗址,并走访相关文博单位,了解相关区域先秦考古发掘与研究新动态,并收集相关资料;(二)对齐鲁交通东线——莱芜谷道及汶河流域的交通地理进行实地踏查,了解泰鲁沂东西走向山地断径的交通沿革,及其对沟通鲁西与鲁北、鲁南的重要意义,即汶河流域在海岱地区内部考古学文化互动中的作用;(三)莱芜谷道、大汶河及其支流等历史地理通道对早期夷夏融合、商文化东渐中的历史意义和影响。 考察采取座谈、走访、观摩库房和田野实地踏查相结合的方式,和当地文物工作紧密结合,密切关注新发现、未发表材料及新的“三普”材料。具体参与人员是:庞小霞(中国社科院考古所)、王芬(山东大学历史文化学院)、朱继平(杭州师范大学)、高江涛(中国社科院考古所)。 二 关于莱芜谷道 《水经•汶水注》曾对齐鲁交通的这一重要通道有论述,严耕望先生在其《唐代交通图考》一书中则对莱芜谷道有过详细梳理,上自春秋下讫明清,其对谷道各个时期的变迁尤其一些重要地点的变迁皆有考证。谷道北起今淄博境内汉代莱芜故城,沿淄水(今淄河)上行过其发源地原山,沿汶水(今大汶河)五大源头之一——嬴汶河西南行,至今泰安市东南的博县故城已出西南谷口。古之道路并非一朝一夕而成,这条谷道既然东周时期已经屡见于文献,那么在更早的西周商代,甚至史前是否被先民们所利用呢?沿谷道如有早期遗址尤其是重要的关口性遗址的话,则无疑提供了谷道早被利用的重要证据。同时关于商代征夷方、周公东征等商周史事和这一谷道有哪些重大关联,甲骨金文中一些重要地点是否能和谷道中的一些重要遗址相合,从地形地貌上是否符合甲骨金文所载史事之地理环境?这些都是我们重点关注之所在。 按照拟定的详细考察计划,7月16日一早,调查组驱车从淄博临淄区出发了。一路沿淄河南行,重走莱芜谷道,考察地形地貌。河道宽阔但滴水未见,其内芳草萋萋。经庙子镇,进入县道006,又经太河镇,在淄河镇进入县道007,又前行数里到达汉代莱芜故城遗址。故城位于今太河镇以南的城子村,文物碑早已不在,据地势观察整个村子就位于一个中间凸起的台地上,推测地势最高的村子中部应该是故城的核心部分。从当地文物部门人员处证实了我们的推测,遗址几乎多被村子占压,尚余村北一块约400平米的菜地,大概属于北城墙附近。   太和镇附近淄水河道远眺  北墙附近  城子村(超市标识村名)  城内地势较高(由南向北拍摄)  南墙附近(由北向南拍摄) 过汉莱芜故城已午时,在博山镇一农家开设“大酒店”停车午餐,四个菜,盘大量足又价廉,质朴之古风尤现。午后过南博山(属淄博市博山区)、苗山(属莱芜莱城区)诸镇。一路行走并不见特别的行路艰险,可见沿淄水南下,行道稍易,但早期淄河有水,行路当比今日稍难。到苗山镇后,考虑需与莱芜文物局接洽遂上G205,直接南下莱芜市莱城区,故莱芜谷道西南段大汶河上源一段并未踏查,结合《水经•汶水注》的描述来看,险段应指这一段才对。17日中午正好从长勺古战场遗址出来后东北行,接上庙山镇未走的这段路,但是所翻越山并不陡峭,汶水之源并不在此,应该是更北的雪野水库一带。 关于莱芜谷道西南段的险峻,不免想起相关文献记载。其一,齐鲁间争夺战事多发生在今宁阳县堽城镇的成邑(即汉刚县故城),其二,春秋时期齐、鲁间往来多在博、嬴二邑之间,如《左传》桓公三年:“公会齐侯于嬴”。且博、嬴于春秋时期已属齐国所有。《左传》哀公十一年:“(鲁)公会吴子伐齐。五月,克博。壬申,至于嬴”,十五年又载:“公孙宿以其兵甲入于嬴”,其事正发生在齐将叛乱的成邑归还给鲁国之后。相关文献记载说明,齐人防守的前沿阵地为博、嬴二邑,而这里地处大汶河上游瀛汶河与牟汶河一带的冲积平原,除大河外,无险可守。在这样的情形之下,齐国在地理上所依凭的应是莱芜谷道。既然莱芜谷道东北段(淄水上游谷地)行路并非十分艰险,那么可以推知莱芜谷道的险段应指其西南一段了,而这与《水经•汶水注》的相关记载是相符的。 16日下午五点顺利抵达莱芜,六点与莱芜文物局的郭晓东副局长等座谈。他们介绍了新泰的文物考古工作、新发现、三普工作等情况,并陪同观看库房珍贵青铜器和文物陈列馆,一见如故,畅谈甚欢并商定好次日详细考察路线。  调查公函交接  办公室座谈 三 嬴汶河与牟汶河流域(遗址分布见下图) 7月17日的调查工作集中在嬴汶河流域和牟汶河流域,上下午分别选取的三个地点进行考察,即嬴汶河流域的嬴城遗址-吕祖洞采矿遗址—长勺古战场遗址;和牟汶河流域的牟国故城遗址—汶阳遗址—夹谷会盟遗址。 嬴城遗址(汉嬴县故城)位于山东省莱芜市羊里镇城子县村。嬴汶河环绕遗址北边和东边。面积约200万平米。现在遗址中还可以看到城墙、冶铸遗迹、汉墓等遗存。城内东北角地势最高,当地称这里是小围子。近代取土城墙遭到严重破坏,仅余上述的小围子城墙的一段(应是汉代城墙,是否有更早期的城墙有待进一步工作),商代铜爵和铜鼎就出自小围子围起来的最高台地上。遗址已被批准为第七批国保单位,并制定了详细的保护规划,但截至目前尚未做过具体的发掘或试掘工作。根据遗址地表陶片和过去出土器物,初步判断遗址存在大汶口晚期、龙山时期、商周及秦汉时期遗存,尤其商代铜器的出土表明这个遗址在商代阶段的重要性。嬴城遗址西边和西南距嬴城10公里以内有两处东周墓群,西上崮和戴鱼池墓群(参见《文物》1989年第2期),他们和嬴城遗址是何关系都有待进一步的发掘和研究。  莱芜市重点文物保护单位分布图 同行的郭局提示正对北门的道路多年前还是当地百姓使用的直达章丘的道路。王芬老师一听颇为兴奋,她正发掘章丘焦家遗址,出土丰富大汶口遗存,文化面貌和大汶口遗址非常近似,她正思考焦家遗址和汶河流域的大汶口文化如何沟通交流。查看卫星地图,这里正是两山间的谷道,北去章丘完全可以通行,且路途较近。过去一直以为章丘等鲁北大汶口文化是经泰安大汶口遗址绕平阴、长清、济南等地,现在看来也有可能经此孔道。 关于赢县故城的选址问题。一系列证据表明,大汶河上游小盆地内先秦时期的中心有西北赢邑和东南的汶阳-牟国故城两个,时代上限都可至大汶口中晚期,且延续时间相当长。汉设立的赢县故城在北魏时期徙赢县于今苗山镇文字村一带,长安四年(704)在北魏赢县复置莱芜县,金代徙莱芜县于今治。考赢县故城与今莱芜市位置,分在瀛汶河西岸和牟汶河最西之流一侧,赢县故城并非在中间位置,何以会有如此选址?今按,过去关注赢县故城的交通意义,总偏向于向东北方的淄水、潍水流域,但实际上它还要兼顾向北通往章丘、济南的连接意义。而东北与正北两个方向交通线的交汇处恰在瀛汶河上源今赢县故城遗址,在选址上应该有交通交汇和枢纽辐射等方面的重要考量。  嬴城遗址出土青铜器(爵鋬内侧有一铭文,“取”字)(爵存莱芜文物局库房,鼎展于莱芜文物局陈列馆)  嬴城遗址出土石器陶器(现展于莱芜文物局的陈列馆)  赢城遗址正对北门的大道  嬴城遗址卫星图  出青铜器的土台子西侧  当地村民收藏带有字纹的砖 吕祖洞铜矿遗址位于嬴城遗址的东北,距离嬴城遗址约8公里。据郭局长介绍,“三普”时重新调查此遗址,认为年代上限可至商代,当日我们由山底钻到半山洞,都未见早于汉代的遗物,此遗址如果年代确能到商代则意义重大,尤其与赢城遗址联系起来将对于商人东征路线河原因等问题提供新的思路。吕祖洞是一个独立的小山体,高约50米,长约 500米。山体布满矿洞,据郭局介绍,除了这个小山,周边近在咫尺的都没有矿藏,当然也无采矿遗迹。赢城遗址附近早期铜矿遗址,除此吕祖洞,便只有苗山镇东北的文字村一带,体量也不大,当地矿产资源以铁矿为主。相关问题不明之处颇多,有待各个学科合作开展进一步工作。  杓山遗址  吕祖洞遗址  洞里裸露的铜矿石 长勺之战遗址、杓山遗址。此处微地貌是东南、北、西北面均环山,出口在西南方向,西南地势较低有小河名曰杓山河从东向西流,汇入方向河,其属于嬴汶河的二级支流,整个遗址所在乃典型的山间小盆地。在盆地西北部一块高台地前树立两个“长勺之战遗址、杓山遗址”遗址碑,历史上的长勺之战即发生在附近,周围出土有很多春秋时期的兵器。关于杓山遗址的命名和相关情况郭局告知,“三普”之前的遗址名称是长勺氏遗址,多认为周初长勺氏的一支迁至此。盆地东南方向形状似勺的山当地人称为杓山,山下则有名为西杓山的村子,“三普”调查后确认盆地大范围内存在商周遗址,遗存最丰富的即是西北这处高台地。考虑长勺氏并非仅在莱芜一地生活,所以依据现有村名和山名更改遗址为杓山遗址。我们爬上台地,花生地里到处可见陶片,发现有龙山文化扁三角形带按窝的鼎足与商末周初的夹砂灰陶鬲足,从台地的断崖观察,文化层至少5~6米。 中午莱芜辛庄喝羊汤(入伏第一天莱芜有喝羊汤的风俗),再加烧饼,吃后大汗淋漓。时隔多日,羊汤烧饼之美味仍记忆犹新。  杓山遗址采集龙山陶鼎足和商末周初陶鬲 牟国故城遗址,位于莱芜市钢城区辛庄镇赵家泉村。遗址位于高台地上,北、西两面临牟汶河,传为西周牟子国都城而名为牟国故城。遗址南半部被赵家泉村占压,其余为农田保存状况尚好,西北角尚有高出地面的一段土台子,疑似城墙残留,我们在此台子上及周边见有西周鬲足和春秋时期陶罐口沿及秦汉时期陶片,但未见更早的龙山及大汶口时期陶片。以往这里出土有完整陶鬲3件(前两件绳纹陶鬲西周中晚期,最后一件年代稍晚已至春秋)。牟国故城可能是一处商周时期遗存丰富的遗址。莱芜文物局前期调查认为城址南北620米,东西520米,并在城东门处设立有遗址碑。但是据卫星图其所谓北墙东段虽破坏无存,但从农田作物航拍图上还能看到向东继续延伸,南墙一段痕迹也能看到,因此初步推测遗址东边边界还在东边。所谓的东门址究竟是何遗存?与西北残存夯土城墙是否同一年代?遗址的确切面积多少?遗址内的布局如何?周围小区域内遗址分布情况等都有待进一步工作。可喜的是,该遗址刚被批准为第七批国保单位,今年下半年准备展开大规模勘探并制定详细的遗址保护规划,届时不少问题有望解决。  牟故城出土陶器  牟国遗址东北处卫星图 汶阳遗址位于莱芜市莱城区凤城街道办事处汶阳村北汶河之阳的高台地上,1983年3月刘慧、王其云、崔秀国等发现。遗址南北长500多米,东西宽300多米,台高出四周平地2.5米左右,表面呈鱼脊形,文化层在地下0.3米左右,厚约0.5~1米。从遗址面积及出土遗物判断,这里应该是大汶口和龙山文化的一处中心遗址,可惜近年城市建设遭到破坏,仅余约200平米一个小角和遗址碑孤零静默,令人唏嘘不已。  遗址碑  牟国故城遗址西侧的牟汶河河道  汶阳遗址  汶阳遗址出土大汶口龙山文化遗物 齐鲁夹谷会盟遗址,齐鲁夹谷会盟在诸多典籍中均有记载,但具体地点却语焉不详。清顾炎武考证在莱芜,遂成主流观点。同时也有枣庄、赣榆、新泰诸说。莱芜当地一名乡村教师邢业友多年研究,认为就在其所居住的绿凡崖村,此地在今莱芜市西南山区,近年这一带山顶上发现有大型石墙遗迹,也有曰鲁长城的(见《中国文物报》2009年6月12日),时间不足没有去看这段“长城”遗迹,一路在山间所夹谷道穿行(此谷名夹谷峪),从地形地貌和齐鲁势力分界地点等因素看其说也有一定道理。课题组对此问题暂无自己见解。 四 柴汶河流域 17日下午6点准时赶到了新泰并和新泰博物馆的曲传刚馆长、张勇书记、穆红梅副馆长见面。天下考古一家人,畅谈中了解了新泰的文物工作,初步定下18日行程,学术与情感的沟通,认同感油然而生。18日上午观摩博物馆库房,计划下午沿着柴汶河东向西行考察遗址。 新泰博博物馆的库房内,张书记和穆馆长将他们的宝贝一一拿出让我们观摩。尤其看到新泰周家庄报告中的珍品,让人激动不已。关于周家庄遗址刚出版了两册大报告,遗址和商周时期的杞国有关,相关研究也很多,课题组对此暂无自己系统认识,不再赘述资料。 博物馆另藏的名气很大且带有铭文的铜器是两件淳于戈:一件铭文“淳于左造”;一件铭文 “淳于公之戈”。两器对于研究淳于国有重要意义,淳于器出土地点距离周家庄墓地很近,周家庄遗址的性质是否与战国淳于邑有关?文献上记载淳于又称州,这个和安丘的淳于有什么关系?都有待进一步研究。  新泰出土两件淳于戈 博物馆还有两件带“季”铭文的青铜戟:近读陳絜《古文字与古代史》文,提到征夷方卜辞地名中有一個季地(陈絜在该字后面加了?号,是否可隶定为季,待定),二者之间是否有关联,值得进一步考察。这个“季”字戟,已出土两件,为地名的可能性较大,若能做实,且卜辞也确是“季”,无疑可为征夷方路线提供一个新定点。再结合新泰单家庄(位于新泰市西北,地近雁岭关)西周陶鬲、折肩罐等发现的西周中晚期陶器,可以推知当时周人的势力已经向东推进至柴汶河中游北岸山前丘陵,周人扼守的多是交通要道、隘口。  “季”字铭文青铜戟 还有一批青铜器,均为征集(出土地大概在新泰城区东周路一带)(《文物》1992年第3期),包括三件铭文相同的爵、鬲、鼎,铭文为“叔父癸”,此外还有一件鄉宁鬲。其年代一般定为商末周初,今实物观察,叔父癸爵的铸造年代似早于其他两件叔父鼎和鬲,铭文首字书写方式也体现出更早的形态。鄉宁鬲比叔父癸鬲器形特征看要早些,两鬲年代概在成康时期。据称同出的还有铜觯和陶罐,但从形制上看,年代差别较大,从征集的情况看,可能是出在同一地点,但非同一单位。  “叔父癸”器 在库房看到北单家庄墓葬出土的一批具有较典型周文化特征的陶器,位于新泰西北,雁岭关东南不远处,器形有瘪裆陶鬲、敞口折肩罐、敞口盆、粗柄陶豆等,年代约在西周中晚期。这一批西周陶器面貌相对单纯,位置与徂莱山地中间豁口的交通要道有关,表明西周中晚期周人的势力已进入柴汶河谷地中段北侧山前丘陵。这与我们在金文中看到的夷周冲突在时间上是一致的。 中午在新泰博物馆附近一家饭馆终于吃到了传说中的武大郎炊饼。下午根据看库房几个遗址的情况决定去抬头寺遗址—光明水库李家村遗址—瑞谷庄遗址。正好沿着大汶河自东而西分布,均在大汶河沿岸。 抬头寺遗址位于新泰市汶南镇果庄村,汶南河(柴汶河上游的一个支流)从遗址南部和西部环绕而过,遗址东部和南部因80年代窑场取土遭到整体性破坏,形成3~5米左右的断面。现存东西约250米,南北不足200米,中部位置下凹,呈现东西两土台状。地表和断面暴露大量陶片,有陶鼎口沿、蘑菇形盖纽、鬲足、罐、石磨棒、瓷片等,遗物显示遗址延续时间较长,包括龙山-岳石-东周-汉-明清。剖面挂有不少灰坑,遗址西南部的南向剖面留有半地穴式红烧土房屋。犹为有意思的是,在遗址东侧偏南位置的一东西向小剖面残余宽15米左右的沟状堆积,下部为水成堆积,其上部有一厚1.5~2米,宽约10米的包含有石块的堆积,石块应为大水冲来的洪积层堆积,或有意垫加的墙体抑或基础,尚难确定。其东似有更黑软的沟状堆积,三者也有可能是一大沟的分层堆积。据新秦博物馆张馆长介绍,之前有大汶口晩期遗物(陶、石、骨等),本次调查无发现大汶口陶片,但临走在遗址北侧台下发现一完整椭圆形厚体磨棒,型制和做法显示遗址年代应可早到大汶口时期。  抬头寺位置示意图  遗址所在台地(东北—西南)  东部沟状堆积  石块堆积 光明水库李家村遗址,位于李家村西南部,现光明水库东北角。西有横山,南有法云山,遗址西临光明河,南靠法云山,西近横山。因上世纪五十年代末建光明水库挖土,遗址已遭整体性破坏。新泰博物馆征集玉钺、陶鬹(颈部有横卧体猪)、白陶杯、白陶高足杯、背壶等,器体较完整,时代为大汶口晚期。从出土玉器、白陶等遗物判断,其应为柴汶河南岸一较高等级的大汶口文化晚期聚落。  光明水库李家村遗址出土白陶、玉器等遗物 瑞谷庄遗址:(保护碑西150米处为羊流河故道)。遗址位于羊流河东岸。在保护碑南50米处早年因取土发现有陶豆圈足、高柄杯、黑陶杯、凿鼎足(带一竖条凹槽)等遗物,现存于新泰博物馆。遗址面积约12万平方米。年代为大汶口晚-龙山文化。  瑞谷庄遗址调查采集文物  瑞谷庄遗址前合影 今新泰市行政区划基本包括大汶河上游南部源头柴汶河流域,东北、北、西北与南部皆为山地,分别是沂山、徂莱山与蒙山山地,周边县市分布如下:从东南起依次是蒙阴、沂源、莱芜钢城区、泰安市泰山区和岱岳区。柴汶河上源水系有三条上源,东南为流经汶南镇的叫汶南河,流经龙廷镇的苗庄河为柴汶河主源,流经新泰市区的为旋崮河。整体上看,柴汶河中游支流主要在北岸,南岸较少,较大支流洋流河进入宁阳县境内后自华丰镇以下为柴汶河下游至大汶口镇汇入牟汶河。 新泰市史前遗址分布有一定规律,从历年发现来看,史前遗址多集中在柴汶河干流两岸,中上游均有重要史前遗址分布。有三个史前遗址值得关注:汶南镇抬头寺遗址可能是新泰市东部史前时期的中心聚落,且延续时间较长。光明水库李家村遗址应是新泰中部重要的一处大汶口晚期至龙山时期的中心聚落遗址。位于果庄镇的瑞谷庄遗址,位于羊流河东岸,北边为雁岭关,是牟汶河流域和柴汶河流域之间重要关口,地理位置重要。 新泰城区是另一个值得重点关注的区域,首先这里发现了周早(约成康)期的有铭青铜器(叔父癸器和鄉宁器),另外还有周家庄春秋战国墓葬,以及春秋战国的淳于戈、季戈等兵器,可见从西周早期到春秋战国这里一直是柴汶河上游的中心。 下午4点和新泰博物馆的张书记、穆馆长在瑞谷庄遗址别过,前往泰安。路经楼德镇前柴城村(汉柴县故城),基本没找到什么遗存,匆匆一瞥。本想经柴县故城北上,再东北向經阳关,西北上博县故城入泰安市,但是路太难行,走了18里坑坑洼洼的村道,又折回走了省道和高速。高速口有一标牌北京——台北,迷惑良久。路上几人无事八卦考古界内趣事,抵泰安已夜里8点多了,第一次没有按时到达。 五 汶河中下游地区 这几日全国各处发洪水,进入泰安就预报19日有大雨,和魏国所长接洽后改变计划先去遗址考察再看博物馆。19日行程为:参观大汶口遗址、文姜城遗址、汉博县故城遗址。 上午赶赴著名的大汶口遗址,这个遗址太有名了不再简介,需要说明的是,自2012年配合国家遗址公园建设,大汶口遗址由山东省考古研究所开始了新一轮的发掘,工作持续了5个年头,2016年上半年的工作刚刚结束,我们去汶河北岸发掘现场参观发掘的房址等遗存。大汶口遗址周边一直未做过详细的区域系统调查,周边大汶口时期的聚落等级、聚落分布情况等尚不清晰。  大汶口遗址发掘现场 顺汶河大堤北行数里,到达文姜城遗址。遗址位于岱岳区大汶口镇和平东街东北500米处。面积约6万平方米,文化堆积厚约1.8米。遗址中部残存一高约2米,面积约2万平方米的方形土台子。地表及四面断崖暴露不少陶片,有战国灰陶豆盘、春秋灰陶绳纹罐,汉代筒瓦残片等。 汉博县故城遗址,位于泰安泰山区邱家店镇南后旧县村,本齐博邑,秦置博县,汉因之。今城址调查,东西长2500米,南北宽1250米,南临牟汶河,今北墙西墙残存较好,北墙外有护城河遗迹。城内东北角有一台地,台上建天封寺,在这一带发现龙山文化三四期的白陶鬹、板形白陶鬹盖、盆形鼎、罐形鼎、瓦足盆、单把筒形杯、鼓腹杯、单把杯、陶豆、陶盒、平底盆、高领大耳罐、中口罐、覆碗形器盖、环钮覆盘形器盖、覆盆形器盖、纺轮、网坠、石斧、石镞等。遗址面积不详,但从采集的蛋壳黑陶和白陶情况来看,此龙山聚落规模应不小,等级亦不低。该遗址早期活动中心应该就在东北台地一带。调查见有春秋战国时期的陶片遗存,未见商、西周时期遗物,据当地文博干部介绍90年代在城以北牟汶河向南转流处北岸出土战国编钟一套(今泰安市十三中)。 关于博县,文献记载季札使齐,其子丧于赢博之间,夫差伐齐亦经赢、博,足证博县与赢县是连接鲁南、鲁北之间便捷通道的必经之地。从微地貌来看,博县位于牟汶河、赢汶河与柴汶河交汇之处,西北为泰山山地,东南有徂莱山地,乃是由鲁西平原进入汶河上游谷地的重要隘道。结合“三普”最新调查资料可知,以最西南的博县故城为基准,在其东北有省庄镇柳杭(新石器至秦汉)、再往东有祝阳镇姚庄(面积150万平米,商到汉)、吴家庄(西周、16万平米)、化马湾乡沙沟村燕语城(商至汉)等遗址。尽管未在博县故城发现商、西周时期的遗存,但考虑到这里重要的交通位置,似可推测商周时期的聚落中心可能在博县故城东北今祝阳镇一带,重点关注姚庄、吴家庄等遗址。 以往泰安市区域内经过发掘的商周遗址不多,泰安市西郊龙门口遗址曾出土西周至春秋早期青铜器(《文物》2004年第12期)从卫星地图所见龙门口水库,地属道朗镇,位于博县故邑西北,比对历史地图集,大约就是文献所记春秋龙邑(又称隆邑)。这批西周至春秋铜器的发现可以证明,至少西周中晚期已经有周人进驻此地,且持续较长时期;1954年在东更道村出土的"楚高罍"等器(现藏省博);市区东郊报道两次出土战国青铜器(一件淳于公之右戈);徂莱山西南沙沟村发掘出土春秋早期鲁侯鼎等。这一带古国古族关系复杂,齐鲁交汇区,很重要,但工作较少,今后需结合出土的青铜器和传世文献做进一步研究。 20日上午,前往泰安市岱庙内的泰安市博物馆,遭遇较大阵雨,为保证库房内藏品的安全未能如愿观摩库房,看到了博物馆做可移动文物普查的一些材料。 获悉泰安市博在长清小屯70年代征集一批商代青铜器,有觚、尊(器腹有华丽羽冠小鸟纹,尊上有两十字镂空装饰)、爵、车马器等,资料会在即将出版的《山东文物大系青铜卷》发表。另外看到一批典型的龙山文化器物,标签显示出土地点为“潍张水”,时间1960年3月-6月间。博物馆方原以为征集品,并不清楚这批东西的来源。以往泰安市辖区内明确发掘的龙山时期遗址很少,这批东西如能确认出土地点,果真在泰安境内,意义重要。 下午匆匆赶往东平,在杨浩副馆长的陪同下参观了他们的博物馆,东平博物馆虽属县级博物馆,但是馆是新建的,豪华气派。和杨馆长交流中将博物馆看完,整体感觉:东平县境所见有大汶口早中期的遗存(丁坞遗址)、商及西周的少见,春秋战国时期以沟坝遗址发现遗存较丰富,其余皆多见秦汉时期,汉东平国相关遗物甚多。为什么商、西周遗存在这里发现较少?从周边地势来看,东平湖周边地势最低,除了北部、东北部山地外,其余三面地势皆低平,唯有梁山县境有数座小山。基于此,要寻找商周遗存,恐要将眼光转向地势较高的梁山县地。清末在梁山脚下曾出土梁山七器,杨馆长也告知位于梁山县东北小安山镇的小安山附近历年也发现较多春秋战国的青铜器(铜甗)、玉璧等,可为旁证。 21日计划返程,赴济南途中顺道考察东平两个遗址朱桥遗址与阳谷邑遗址,二遗址皆离东平湖不远。天气炎热,杨馆长自驾车陪同我们前往,一路行来各地因公车改革,皆私车公用,时代又一特色。 朱桥遗址,位于东平市区西北、东平湖东南角。遗址为高台,经后代整修呈三级台地,地面采集东周至汉代陶片。1956年曾发掘一次,但此次未见到发掘的遗物,从博物馆及采集的出土物来看这里是一处东周时期遗址,尚未见到商代或更早时期的遗存。 阳谷邑遗址,东南距朱桥遗址并不远,该遗址三面环山,西面为出口,出口以西约300米即为东平湖。该遗址实际处于一个山凹中,从省道255进入王古店村,有一条自西向东的马路,遗址在马路以南,南北约900米,东西约800米,遗址内两条东西向的大冲沟穿遗址而过。我们从遗址的西北角前往冲沟时发现两个盗洞,看样子是新挖不久,暗示遗址西北部有可能是墓葬区,也意味着开展工作的紧迫性。  阳谷邑遗址的盗洞  遗址周边山地及山口(西南—南—东—北—西北—西边的山口) 这种微地形可以代表东平—平阴—长清一带山地形态的基本特征:即南北东西两条山脉在东部山地连接而组成一个面向西部大平原的豁口,今见阳谷邑位置与地形格局,似乎暗示了这一带众多小国的选址问题。 在南部冲沟和北部冲沟中都发现了大量陶片,年代有可能上至西周晚期,下限在秦汉,在南部冲沟壁上看到一个大灰坑,还发现有明显的洪积层,北部冲沟壁上则可以看到至少6次冲积层。可见此地东高西低的地形与山前丘陵谷地的地貌曾导致多次山洪或泥石流的发生。  南沟洪积层  鬲足  红烧土块  北沟层洪层 21日下午2点进入济南市区,3点30分到达山东大学博物馆。两城镇、大辛庄和仙人台遗址出土文物目不暇接,据说是国内最早一批的校级二级博物馆。 晚上与山大任相宏、王青及刘延常几位先生边吃边座谈,席间各位老师畅谈学问,收获良多。 任相宏先生谈起山东商周的关键问题(1)族群姓氏、文献与考古资料的对应问题,特别强调文献的认识深度问题;(2)《水经注》等文献材料所载与实地的对应,如任先生对防邑的考证(任先生说山东话,前面一部分没听明白);(3)青岛一带要考虑海上通道的问题,琅琊台、齐地八祖、齐长城、秦始皇与汉武帝东巡的问题(莱山);(4)注重铜器与陶器的结合问题(5)山东先秦史研究具有优越基础;(6)淮夷与潍水的问题,刘敦愿、潘群二位先生都有过相关的论述,需重视。 王青先生先生认为(1)意识和眼界的问题,提到钱益汇关于周代东土的研究可能最近要出版;(2)考古学的时空框架,用考古学文化的研究方法来理解商周时期古族、古国的问题,能够为后者提供更广阔的视野和新的视角;(3)山东未发表的材料,《山东文物大系•青铜器卷》在编,里面有很多未发表的资料,莱阳、昌乐宇家遗址等材料都没发表,事关商末周初鲁北地区的政治地理问题;(4)历史地理的实地考察应加强。 刘延常先生谈起(1)鲁的城邑分布问题;(2)下半年的鲁文化会议;(3)史前与商周问题的贯通问题,考古学文化与先秦史研究的连接问题;(4)从考古学视野谈传统文化问题;(5)东夷与淮夷的通道问题(7)注重陶器的重要性,考古学研究一定要坚持摸陶片的基本功训练。 之后调查组又去观摩了焦家遗址新近发掘的陶器和玉器。夜深人静,四人席地而坐,被小心翼翼拿出的“宝贝”而激动,但见各位两眼放光、如痴如醉。 22日与山东省文物考古研究所的郑同修、刘延常、孙波三位先生座谈并观摩山东省考古所的标本室。 刘延常介绍了省考古所的创建、发展历史及近年关注工作。省所近些年在广建地市县级工作站、推进项目编制、进行基层文物干部培训、推广新泰模式等方面建树颇多。周代考古工作主要集中在齐故城、鲁故城和薛国故城等方面。之后在其办公室见到一质量颇佳的地形图,他指点地图,对山东商周研究胸中自有丘壑。受其启发,继而对于周初分封之后为何实行不同政策有了自己的新认识。 孙波老师介绍了城子崖遗址历年发掘情况,说到江涛、王芬二人学术关注点,三人交流十分愉悦。 下午王青老师陪同参观了山东博物馆。省考古所和省博所看均乃山东精华,足以加深认识并促文续考。 六 结语 八天考察,安排满满当当。幸好没有大雨顺利完成计划,并有诸多意外和惊喜。 首先特别感谢刘延常老师,他对课题组之前制定的考察计划提出了关键性修改意见,去掉齐鲁核心遗址,此次仅选择汶河流域。他多年在山东工作,熟悉地理和业务,由他帮助和地方文物部门接洽联络,并给出具体时间建议。他的热心及对事业、学术的满腔热情令课题组感佩。 其次感谢莱芜市、泰安市的多位文博战线领导,他们是:莱芜市文物局郭晓冬,新泰市博物馆张勇、穆红梅,泰安市文物考古研究所魏国、陈奇等,东平博物馆杨浩。他们热情好客,陪同考察,提供各种便利,凡我们所询,知无不言;凡我等所需,图书、照片、资料尽皆赠送。回来后多次电话,邮件叨扰,及时回复,让人感动唏嘘。 最后,考察一路行来,各人皆有不同收获,四人各有自己熟悉的时段,又有不同的专业、学术背景和人生经历。时常是边吃边谈、边走边谈、还有深夜卧谈,互相碰撞、思想的火花飞溅。这次,我们以莱芜谷道、莱芜地区、新泰市、泰安市、东平县为几大区块,对大汶河上游五大源流水系流经区域进行踏查,结合最新“三普”资料,基本摸清了秦汉之前大汶河流域史前至商周时期的中心聚落及其变化、流域内部的地理通道、连接鲁南鲁北的交流通道等问题,为下一阶段海岱地区史前文化与中原、太湖流域、江淮等地区的沟通模式与道路,商人征夷方路线、西周时期周人从鲁西平原古济水进入大汶河流域—沂沭河流域、潍淄流域的进程与路线等问题的深入研究打下了重要基础。信心满满,下一步的调查计划将包括泗水流域、薛河流域、潍淄流域、小清河流域与胶东半岛。另外,我们还计划今明年徒步穿越郩函古道,行走华夏、砥砺学问。 (附记:本文主要是据朱继平每日纪行和感想记录整理出来,还有几人交谈的感想和各位师长给予的启发,后补充一些遗址信息,均记叙在此,希望能给同好以参考,如能有抛砖引玉之功则不胜欢喜。) (作者:庞小霞 王芬 朱继平 高江涛) (责任编辑:admin) |