|

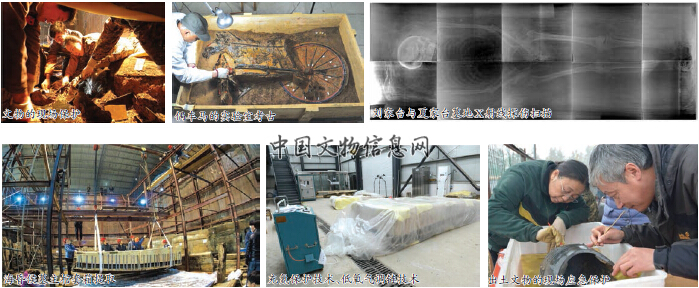

2015 年度全国十大考古新发现评选推介活动已经结束,评选结果尚在媒体和公众的热议之中。每年的“全国十大考古新发现”,是国内考古成果的集中展示、方法理念的集中探讨、新闻媒体报道的集中涌现,所有这些,都构成当代中国考古诸多特点的集中荟萃,带给人们一个真实的中国考古。 学术为本课题明确长期攻关——从新石器考古集中崛起说开去 这次评选推介活动,人们关注的自然莫过于最后的结果了。其实从入围的25 项就可以明显看出,新石器考古的项目数量最多,按照某位评委的话说,“新石器考古占了五个半”(山东定陶十里铺北遗址算半个),且很多项目颇具竞争力。最终的结果更加显示了这种特点,江苏兴化、东台蒋庄遗址、浙江余杭良渚古城外围大型水利工程的调查与发掘、海南东南部沿海地区新石器时代遗存三个新石器的项目荣膺“十大考古”,占据三席,位列第一。从“中奖率”来看,一半以上都上榜了,也显著超过平均水平。 但是,新石器考古项目上一次获评“十大”,是在三年前,同样也是雄踞三席。接下来在2013、2014年度的评选中却无一当选,敬陪末座。取而代之的是边疆考古与土司考古,有四项当选。从这些年入围和荣获“十大考古”的情况看,似乎有一种“此起彼伏”的态势。而这种态势,恰恰是中国考古发展到今天的必然结果,那就是学术为本、课题意识、长期攻关,说通俗一点就是:“很多重大考古发现不是一两年就能造就的”。 有人说过,考古发掘的最大魅力在于,你无法知道下一铲土下面是什么。诚然,考古发掘具有未知的偶然性。但是,科学考古发掘绝非乱挖和“挖宝”,而是先要解决“为什么挖?”和“如何挖?”的问题。不仅如此,当代的中国考古,理论在深化、视野在拓宽、技术在更新、文物保护在跟进。在这些元素齐备的基础上,以解决学术目的为基础、明确课题、精耕细作,绝非一日之功。如浙江余杭良渚古城外围大型水利工程的调查与发掘,源于过去几十年,从个别良渚贵族墓葬到良渚遗址群、良渚古城,认识和视野不断扩大的基础上制定了“三年计划、十年规划、百年大计”的工作方针,“跳出城圈看古城”,在古城外围寻找支撑良渚王国的基础。从2009 年的偶然发现到针对水坝走向的大规模调查勘探、地层和年代的确立、营建工艺的探索……今天呈现给我们的发现,是以过去数十年工作为基础,以近六、七年有针对性的系统工作为主体的成果,哪里是一朝一夕就可以办到的。又如四川广汉三星堆遗址的大型建筑和城址的发现是“三星堆遗址2011-2015 年度考古工作规划”的阶段性成果。就连因盗墓于2011 年偶然被发现的江西南昌西汉海昏侯刘贺墓的发掘,也不仅仅局限于墓葬本身,而是以刘贺墓的发现为契机,将视野扩大到整个墓园乃至附近的紫金城址。以紫金城址、历代海昏侯墓园、贵族和平民墓地为核心,共同构成了一个完整的大遗址单元,揭示了一个保存完好,内涵丰富的汉代侯国聚落遗址。 从严格意义上来说,“十大考古新发现”,所评的已经不只是在某一年度收获的考古发现了。遍览入围项目,基础工作基本都要两年以上,至于在某一年参评,实属“瓜熟蒂落”。由此不难看出,新石器考古在2013 和2014 年度“十大考古”的缺席,并非出于没落,而是在酝酿和积聚,至于2015年度的集体崛起,也是必然结果。新石器考古如此,三代考古、边疆考古、土司考古亦如此。不仅如此,新的发现往往意味着更新的工作的开始,正如徐光冀先生在终评会上针对山东定陶十里铺北遗址发现的意义所说的那样:“苏秉琦先生当年曾经提出:‘苏鲁豫皖考古是具有战略意义的事情。’但是后来的相关工作一直没有持续下去。我觉得在定陶十里铺北遗址发现后,这项系统工作可以真正开始了!”  文物保护成为考古成果的重要组成 近年来,国家把文物保护工作提升到了前所未有的高度。在这次“十大考古”终评会上,评委们将文物保护视为考古成果的重要组成,屡次针对文物保护工作提问,显然将文保工作的好坏作为评估考古发现的重要考量因素。 考古发掘和研究不是独立存在的,始终要和文物保护紧密结合,这既是考古发掘的特殊性所决定,也是考古学者义不容辞的责任。考古发掘和研究可以给文物保护提供指导作用,决定了保护的对象和范围;文物保护当然更直接地保护考古赖以研究的资料。当代的中国考古,文物保护已经从实验室走向田野,几乎与考古发掘同步;另一方面,文物保护的需要也促成考古发掘走进室内,“实验室考古”由此诞生。这种理念和操作,在海昏侯刘贺墓的发掘与保护上体现得十分突出。针对刘贺墓可能有大量珍贵文物,尤其是有机质文物出土的情况,在发掘现场设立文物保护的专门工作用房,做到“出土即保护”;对于现场无法有效提取和保护的情况,则整体套箱进行“实验室考古”。 此次,我们还看到地方群众在文物保护方面的重要作用,如潘建荣先生积极投身菏泽的文保事业,十里铺北遗址的发现和及时保护,他功不可没;兴化、东台蒋庄遗址的最初发现也是当地群众主动汇报的。另一方面,我们从“十大考古”也能看到,当前人为破坏文物的现象依然普遍,文物保护形势依然严峻。入围项目既有像海昏侯刘贺墓这样险些被盗的,有像内蒙古辽代贵妃家族墓这样被盗后又失而复得的,也有河南伊川徐阳东周墓地和浙江绍兴越国王陵及贵族墓这样破坏比较严重的,文物保护任重道远。  媒体积极参与 报道气氛热烈 深度挖掘需求强烈 此次评选我们也看到了一个阵容强大的媒体席。记者们开会时全神贯注,录音摄像;休会时穿梭往来,采访报道;新闻发布会上更是长枪短炮,频频提问。此次“十大考古”活动的媒体关注度达到了前所未有的水平。 在初评结果发布之后到终评会召开之前,各路媒体便纷纷报道并展开分析。地方媒体更关注家乡的考古项目能否上榜。终评会前夕,除了央视、新华社、人民日报、光明日报、中国青年报、中新社、新京报等往年报名参加的媒体外,还有多家知名媒体纷纷提出参会和采访要求,这是会务组事先没有想到的。上海第一财经、澎湃新闻、钱江晚报等外地知名媒体在会前已经做了前期报道预热,终评会时记者更是专程飞赴北京并全程听会。 CCTV分别在15日13点的“新闻直播间”、16日早上的“朝闻天下”分别播出了2 分钟和8 分钟的跟踪报道。在16 日下午结果出炉后,当天晚上的“新闻联播”更是进行了结果播报,这是“十大考古”连续两次上新闻联播。17 日,《光明日报》用一个整版、《人民日报》用三分之二个版详细介绍评选结果,新华社以较大篇幅对获奖项目和评选标准进行深度解读。北京电视台的“北京您早”和“都市晚高峰”节目也进行了报道。 网路媒体的报道更胜在及时发布、阅读量大、解读深入。美国国家地理的微博在15日发出一条“猜一猜哪十个会最终入选”的消息,瞬间阅读量达到4万多。文博类微信公众号“文博中国”“弘博网”“中国考古网”“小博”“挖啥呢”不但及时图文并茂地播报最终结果,还深入解读,就当选项目和十大考古评选活动本身进行细致分析,有的还采访专家评委并附有采访视频。 从这些热闹的表象,我们可以看到,“十大考古”已经成为一个在文博界乃至文化界具有高度影响力的知名品牌,媒体如此积极参与报道,是看到了“十大考古”所具备的新闻价值。换句话说,公众关注这样的活动,喜欢看相关的资讯,这便是媒体行动的直接动力,同时也间接反映了公众对中国考古日益增长的好奇、喜爱和关心。公众想知道自己祖先的历史,想了解自己脚下的土地,想洞悉过去的世界,他们理应有这样的知情权。记者正是承担了将这些信息从考古学者那里获得,再传递给公众的任务,他们的解读和导向可以直接影响公众对中国考古的认识。 “考古是人民的事业”,中国考古所面临的任务不仅仅是学术上的,也要肩负社会责任。当前的中国考古,需要考古学人、社会媒体和公众一道,一起践行这项伟大的事业,“十大考古”无疑提供了绝佳的舞台。(原文刊于《中国文物报》2016年5月20日5版) (责任编辑:admin) |