|

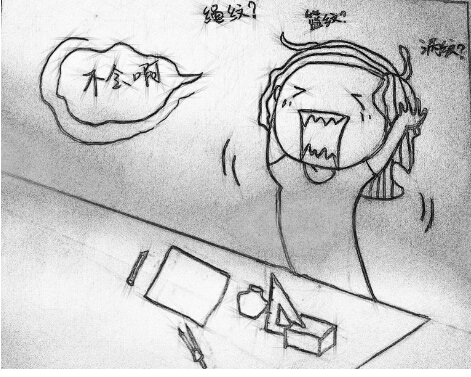

成为考古专业的一名学生,最初有些抵触。这个在少小时备受身边人调侃的领域,感觉一定是充满了刺激和惊险,从业者必定拥有常人无法企及的心智,方可经得住漫漫长路上的挑战。《盗墓笔记》中的女粽子、干尸之类的情节,让人谈之便觉毛骨悚然。因此,这注定是一段孤独的旅程,我对“考古”的误解自然也深有几许。从不喜欢考古到爱上考古,其中经历了一个亲密接触、深入了解的过程,这就是2015年暑假在新乡王门遗址的实习。 考古发掘工作伊始,小小的探方就是考古人在田野的工作间。在这里,大家都苦心经营着自己的一亩三分地。对我来说,感触最深的应该就是刮面和画遗迹线了。几乎整个实习过程,都需要刮面。常常是累得胳膊和手指酸痛之后,才明白用正确的姿势使用手铲会更省力。刮面的时候,不能蛮干,要边刮边注意观察土质土色的变化,就像玩“找不同”的游戏一样,不过难度好像更大了,需要分辨不同程度的相同颜色的土壤,区分不同的遗迹现象,时间久了,两眼直冒金星,一时分不出个你我来。因为是夏季,临近中午的时候,光线太强,温度渐高,刮出的地面被晒干,土色变了,这个时候如果没有画出遗迹线,就不得不多费点功夫了。有时候,夏天的暴雨让你猝不及防,没来得及画图呢,分好的遗迹线就被冲得一干二净。经过多次教训,你会发现自己做事情的计划性增强了,什么时间做什么事是最合适的、最有效率的。  在发掘遗迹的时候,最重要的就是注意平剖面结合了。如果没有控制好,就贻笑大方了。记得当时发掘灰坑时,老师放手让我自己来做。我和民工沟通好后,就站在一旁观察剖面的变化。可能是观察不够细致,请老师来验收的时候,坑已经挖过头了。在老师的指导下,我对发掘灰坑需掌握的要点逐渐明了,也更加认识到平剖面结合对发掘遗迹的重要性。由于采用的是二分之一发掘法,灰坑一半深一半浅,活脱脱被我挖成了四不像,让人印象深刻。 室内整理工作虽然避免了风吹日晒,但挑战仍是少不了的。清洗陶片时,一开始没有注意其中一些的质地比较疏松,放进盆子里洗的时候就碎成了渣,但是特别小块儿的陶片也不能放过,复原的时候它可能就是关键部分。一边清洗一边跟老师学习认识陶片的纹饰和器形,加上之后的分门别类,以及与其相似的文化类型进行对照,对于一些基本的器形和纹饰,我们慢慢地牢记于心。以前时常听说考古学家摸陶片像摸麻将一样神乎其神,一看便知是什么类型、什么朝代,原来都是要经过不断的观察、对比和分类,还要培养自己的耐心和对文物的敏感度才可以达到这样的境界。  整理工作的另外一个难点就是画图了,对于有绘画基础的人来说,这项工作可能会容易一点,但对于我这个绘画零基础的人来说,起步是艰难的,道路是曲折的。在米格纸上,最简单的数格子描点搞得人云里雾里的;想象中流畅的线条在纸上变成了四通八达的“高速公路”;自然的纹饰被演绎成了阅兵式……从抽象到形象之间仿佛隔了好几重大山。好在有老师的指点,还有好多发掘报告上的模范图片,我们一点点地改进,才算是从零基础入了门。 说了这么多,好像都是实习路上的艰难险阻,但正是因为这些困难,让我明白努力坚持做好一件事不容易,其中的收获是莫大的:业务能力得到培养和提高,同时学到了很多和不同人群沟通、相处的学问。在这个过程中,我的心理经历了很多变化,因为不了解考古而产生抵触情绪,甚至没想过有一天会想要继续学习考古。参加田野实习真的是一个很关键的体验,喜欢与否取决于你的收获,我收获了知识和成长,所以要坚持走下去。  考古是孤独的,在这条路上要战胜的不是妖魔鬼怪,而是各种生理和心理上的考验。考古又不是孤独的,因为总有考古人在一起战斗。 曾经会偶尔避讳和别人说自己是学考古的,是不想被人诟病,不想有太多争辩。现在,因为更加了解考古而喜欢、热爱它,让身边的人放下对考古的偏见,仿佛成了我的责任。我们身边经常会有持“考古无用”论的人,他们将“考古”等同于“挖墓”。发掘一处遗址,可能会发掘墓葬,但重要的不是发掘本身,而是探索遗迹的文化背景,与遥远的历史对话。离开了考古,历史也会苍白无力。将“考古”与“挖墓”对等,这种说法是不科学的。我们的责任就是学好考古的同时,多向身边的人传播考古知识,让更多的人了解它。 遇见考古,是人生中一抹美丽的风景!(作者为河南大学考古文博系2013级本科生) (责任编辑:admin) |