|

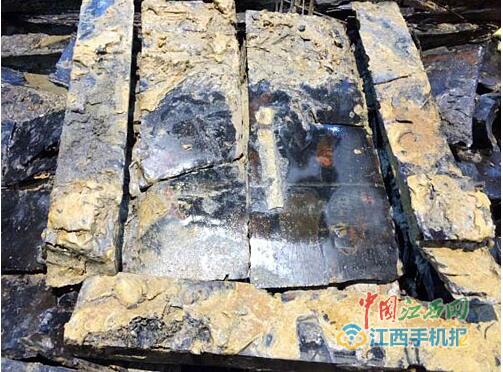

中国社科院考古研究所研究员王仁湘日前在接受记者专访时表示,海昏侯刘贺墓中出土的“孔子屏风”可能不是屏风,而是更重要的发现——背面为漆木材质并绘有孔子画像的衣镜。 去年11月出土的“孔子屏风”被大多数考古学家认为是中国迄今发现的最早孔子像的载体,为研究孔子的实际形象提供了珍贵的实物资料。其构造特殊,不是单纯的漆木材质,漆木板的背后还有一块同等长宽的铜背板。 王仁湘在屏风出土时提出两点疑惑:一是屏风的规格略小,整体高度不足一米,在人处坐姿时勉强可以遮挡,宽度更窄,很难遮蔽住人体;二是屏风的背面为何要用平光的铜板作衬,假设是增加强度,似乎直接增加木板的厚度即可。因此,王仁湘大胆推测:铜板非背板,而是正面;该复合构建非屏风,而是铜镜。  海昏侯墓出土的“孔子屏风”(网络图片) “刘贺的这块‘屏风’与1980年山东淄博西汉齐王墓五号陪葬坑出土的铜镜的结构类似。”王仁湘介绍,齐王墓的大型矩形铜镜背部有五个环形弦纹钮,每一环钮基底饰柿蒂纹,镜背饰有夔龙图案。据发掘者推测,这件大型铜镜要用柱子和座子支撑,镜背面和边上的钮可能是与柱子和座子固定时用的。 4月份,王仁湘曾赴南昌海昏侯墓文保用房进行学习交流,从考古队工作人员处了解到刘贺“屏风”的铜板一面有能开阖的遮盖设计,也是漆木材质。 “这个遮盖应该是镜掩,而绘有孔子及弟子画像的漆木板应该是镜背(原先的‘屏风’正面)。”王仁湘表示,更关键的是,镜掩上也是有文字记载的,其中依稀可辨认“衣镜”“佳以明”等字样。“这应该是镜铭。汉代的铜镜大多喜欢加铸铭文,寓情喻义。可能大家当时都把这个物件当屏风了,就没有把文字和物件联系到一起。” 据王仁湘推测,刘贺方镜上的铭文内容,应该会追随西汉后期的风尚,以文学化的手法来描写镜子的用途、用义。但刘贺的方镜是何用途还不得而知。“由于方镜的出土位置在主椁西室门口附近,因此很可能有避邪的用意,比如说是守门祛邪镜;但由于镜面硕大,日常也可用来正衣冠,当成穿衣镜使用。” “如果刘贺的方镜铭文被完整识读后,或许也能带给人们更多新的认知,镜铭中可能还有孔子生平的更多描述。”王仁湘说。 南昌西汉海昏侯墓园自2011年发掘以来,已出土1万余件(套)珍贵文物,对研究中国汉代政治、经济、文化具有重要意义。目前,海昏侯墓的内棺清理工作仍在进行。 (责任编辑:admin) |