|

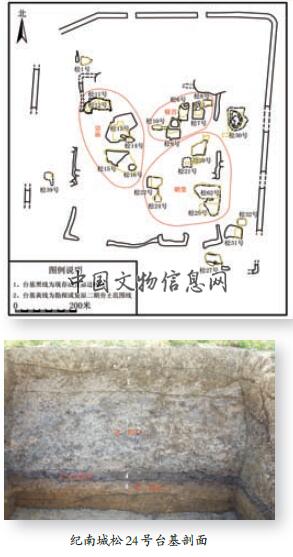

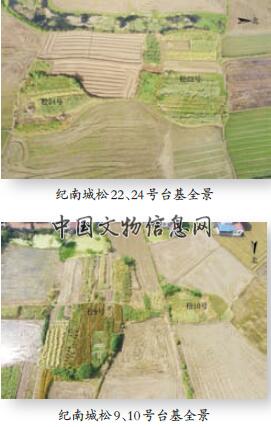

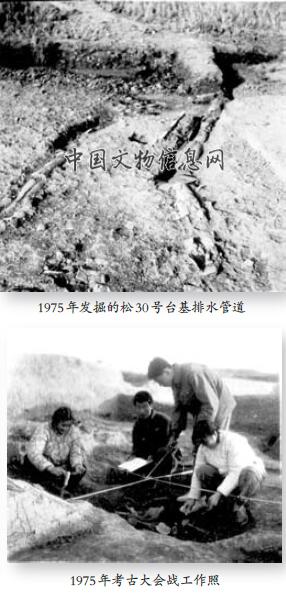

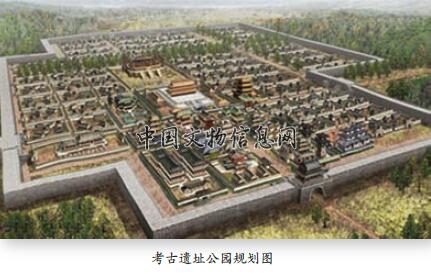

先秦时期长江迤南的广袤地域上,从来没有一座城市拥有纪南城这样的规模与气象。它是楚文化鼎盛时期的楚国都城,被历史学家称之为东方的雅典。它略呈长方形,东西长约4.5 公里,南北宽约3.5 公里,总面积达16 平方公里。它有高峻的城墙,有宽广的护城河,有鳞次栉比的宫殿,有规划齐整的作坊区与平民区,甚至还有极其完善的地下排水设施。这里的常住人口达到了30 万。五座陆门、二座水门吞吐了来自四面八方的讯息与珍奇。这里的文化恢诡谲怪,精采绝艳,集中了东周文化一大半的精华。 公元前278 年,秦将白起“拔郢”,攻陷了这座南方第一大城。自此,见证了楚文化辉煌岁月的纪南城,被浪花淘尽,没入了历史的烟尘…… 直到考古工作者踏上了这片土地,这个气象峥嵘的南国第一大城才在他们的手下,一点一点,浮现在世人眼前。   楚文化考古与纪南城的发掘 上世纪五十年代,长沙发掘的大批楚墓为楚文化研究的葳蕤生发提供了契机。在此背景下,1953 年9 月,湖北省文物管理委员会对江陵县郢城、万城和纪南城展开了初步调查。1956 年,楚纪南故城被公布为湖北省第一批文物保护单位。 五六十年代的湖北考古,百废待兴。1961 年,刚从中国科学院考古研究所调来湖北省博物馆的张云鹏先生凭借着学术上的敏感,把湖北省考古工作的重点确定为史前考古和楚文化考古两支。 是年,他亲自率领王劲、陈贤一、郭德维、刘彬徽等人在纪南城周围开展工作,迈出了湖北省楚文化考古的第一步。那一年,张云鹏36岁,王劲35 岁,陈贤一25 岁,郭德维24 岁,刘彬徽24 岁。 为了认识考古学意义上的楚文化,张云鹏先生的团队首先在纪南城西垣外的张家山配合砖瓦厂取土清理了一批楚墓,随后又在南垣外配合纪南渠工程发掘清理了遗址与墓葬——之所以选择在城外发掘,是因为在没有完全了解湖北楚文化的面貌之前,要确保纪南城的完整性。 1962年—1963年,在葛陂寺清理楚墓14座,其中34号墓随葬的虎座鸟架鼓为湖北省首次发现。1964年,在江陵拍马山清理楚墓13座,获出土文物90余件,其中4号墓出土的瑟为湖北省首次发现。1962—1965年,湖北省博物馆在张家山发掘了80余座楚墓,出土器物共500余件。截至1965 年,纪南城内外发现的考古地点已达80 余处,其中某些遗址小范围做了试掘。 1964年,湖北省博物馆在荆州城西门外的太晖观建立了纪南城考古工作站。为了宏观掌握纪南城的文化面貌以便统筹规划,工作站还特意邀请武汉测绘学院的师生们测绘了纪南城1/2000考古布方图。 1965 年,工作站开始发掘太晖观、望山、沙塚以及陕家湾等地的楚墓。这是首次在纪南城城内进行的发掘。考古发掘的成果异常丰硕,如望山一号墓出土了名震中外的越王勾践剑、错金银铁带钩、彩绘木雕小座屏等珍贵文物;而发掘的陕家湾M1、M2 时代可定为春秋早中期,这是纪南城内已知年代最早的楚墓,为年代问题提供了重要参考。同年,工作站还在纪南城内东南部松柏区的范家垸发掘了一座窑址(编号松YI),在纪南城内东南部的余家湾发掘了一座水井(编号松J2),时代均为战国。 1970 年,湖北省博物馆在江陵楚纪南故城附近,发现战国时期楚国彩绘石编磬25 件。 1973 年,为配合新桥河疏通工程,发掘了南城垣西边水门。经过复原,水门为三层式建筑,下层为桥梁,中层安放门闸,上层作为瞭望和守城处所。   考古大会战与后续工作 1975 年,是纪南城考古发掘过程中值得铭记的一年。是年,国家文物局和湖北省文物部门组织、调集全国的考古力量在纪南城举行考古大会战。成立的“纪南城文物保护与考古发掘工作领导小组”,由时任省委书记的韩宁夫亲自任组长,省文化局副局长邢西彬和江陵县县长张美举任副组长。领导小组下设办公室,具体工作由时任省博物馆考古队队长的谭维四联络组织。 考古大会战期间,来纪南城参加工作的,有北京大学、吉林大学、四川大学、南京大学、厦门大学、中山大学、山东大学的师生和中国历史博物馆、国家文物局文博研究所的考古专家以及上海、天津、湖南、河南、四川、山西、青海等七个省、市文博部门的考古工作者,长江水利委员会考古队队长陈淮也亲临现场指导。为了共襄盛举,湖北省也从地、县抽调了考古文博工作人员,参与纪南城考古大会战的工作。 会战期间,组织方还举办了两期亦工亦农文物考古训练班,学员从省内分布有重要文物的乡村选调,著名学者宿白、俞伟超、严文明、吕遵谔、张忠培、蒋赞初、杨建芳、黄景略等先生对考古大会战的工作进行了具体指导,有的还亲自授课。两期训练班共培训了文物考古工作者近百人,其中很多现已成为各省市的著名专家和业务骨干。考古大会战期间,俞伟超、张忠培和刘彬徽先生带领北京大学、吉林大学、厦门大学72 级的学生发掘了30 号夯土台基;杨建芳、李京华先生和杨权喜先生带领川大74 级学员揭露了西城门遗址;严文明先生带领北大72 级学员发掘了东垣外的毛家山大溪文化遗址;吕遵谔先生带领北大72 级学生和亦工亦农考古训练班学员发掘了陈家台冶铸作坊遗址;郭德维先生带领川大74 级学员发掘了凤凰山167、168 号汉墓;蒋赞初先生带领南京大学考古专业的师生发掘了城内东岳庙春秋楚墓;陈跃钧先生带领第二期亦工亦农考古训练班学员配合纪南城东垣外龙桥河改道工程发掘清理了雨台山墓地。此外,在纪南城会战后期,郭德维、文必贵先生还带领训练班学员对纪南城进行了全面的考古普探。 对于1975 年的考古大会战,亲身经历者刘彬徽先生在“纪南城考古发掘四十周年学术研讨会”上有过深情的回忆。他在提交的论文中说:“早在1974 年冬季,当时的文物队长谭维四令我提前到纪南城开展会战前的准备工作,在30 号台基架搭芦席棚,作为来此会战的大学生居住之用。由于事务繁忙,以致到1975 年新春佳节到来之时仍不能离开工地,在那里作为省考古队唯一留守人员在30 号台旁简陋的小房内度过除夕之夜。其后在大规模田野发掘中的日日夜夜极其辛苦。那时因多年的肾结石病经常发作,完全是不管身体疼痛和不计报酬,疲劳作战。至今回想起那拼命工作的劲头,仍感神伤,但又为自己无私无畏的奉献而自豪。” 1975 年纪南城考古大会战是一项规模宏大的工程,无论是参加工作的大学考古专业和文博单位之多,主持工作的专家之多,培养的文博专业人员之多都是史无前例、绝无仅有的。会战取得了多项重要成果,也让一个叱咤风云的南国第一大城浮现在世人眼前。 1979 年,发掘纪南城四座陶井;同年,对已探明的夯土台基作水泥碑保护标志,全城夯土台基统一编号。 1981 年,发掘摩天岭遗址。这是纪南城已知年代最早的遗址,时代在西周晚期到春秋早期。 1982 年,国务院批转公布江陵(包括楚纪南故城)为第一批中国历史文化名城。1986 年,江陵县人民政府批准成立纪南城文物保护管理所,负责楚纪南故城的文物保护和管理工作。 1987 年,发掘新桥制陶作坊遗址。遗址中发现有较多的仿铜陶礼器,形制与城外墓葬出土的随葬品相同。 1988 年,在楚纪南故城的松柏、纪城、徐岗、新桥四个区分4 支考古队进行了勘探和发掘,发现古河道二条、建筑台基2座、制陶作坊2 处。 1989 年,清理出一处作坊平台,在约500 平方米范围内清理水井井口20 余座。   大遗址保护与新千年的发掘 2005 年,楚纪南故城遗址保护规划纲要和保护总体规划的编制被列入国家《“十一五”期间大遗址保护总体规划》,属100 处在中华文明史中占有重要地位的重要大遗址之一。 2009 年12 月,湖北省出台《湖北省委、省政府关于推动全省文化大发展大繁荣的若干意见》,将文物保护作为其中的一项重要内容,对全面做好文物保护工作提出了明确要求。 2010 年3 月4 日,时任国家文物局局长单霁翔和湖北省人民政府省长李鸿忠在京签署共建大遗址保护荆州片区的框架协议。协议中强调通过对荆州纪南故城大遗址的规划、保护、展示和研究,全面提升保护管理水平,努力将以荆州楚纪南故城遗址为核心的荆州片区建设成为我国南方大遗址保护重要示范区和湖北省鄂西生态文化旅游圈的文化中心。 2010 年11 月,湖北省政府批准设立荆州楚纪南故城大遗址保护区,以楚纪南故城遗址为核心,同时涵盖八岭山、熊家冢、雨台山、天星观、马山、纪山、青山等古墓群和龙湾遗址。楚纪南故城考古遗址公园的建设工作在“十二五”期间得到国家和省政府在政策、资金等方面的大力支持。 根据2011 年4 月国家文物局对纪南城大遗址保护批复的要求,2011—2015 年,湖北省文物考古研究所再次对纪南城宫城区展开调查和考古工作。本次发掘,明确了宫城范围,确认了两期夯土台基,发现了台基附属窑场、连廊、殿前广场及环形界沟。在此基础上,宫城区的布局已基本呈现。考古发掘显示,纪南城的宫墙东南拐角总长约45 米,西宫墙北段长约120 米,南段长约36 米,宽度均在10—14 米之间。这就明确了整个宫城区范围:平面呈长方形,南北长906 米、东西宽802米,面积达726612 平方米,大小与紫禁城相当。通过重点勘探,在宫城区内确认东周时期夯土台基18 座,包括30 号台基在内的六座台基相继发现了上、下两期夯土堆积,其余均只有第二期夯土堆积。考古工作者对松24 号台基西侧被破坏断面进行了清理,发现两期夯土之间有黑色淤泥层,内含大量碎瓦片和陶器残片。由于两期夯土之间的黑色淤泥层普遍存在,而台基外的这一文化层几乎不见遗物,推测第一期台基曾被洪水淹没,个别已经建成的建筑遭毁。 楚人在此基础上夯筑了第二期台基,从而完成了纪南城的建设。30 号台基的南部至少有5 座窑址,并发现了与之相应的取土坑、水井及小型房基,宫城区大部分台基的情况大同小异。这一发现表明纪南城宫殿用瓦是就地取材烧制,节省了运输成本,加快了建设速度。 勘探表明,相隔较近的几组台基在第二期夯筑时有夯土相连。这些夯土平面呈长条形,高度略低于两边台基,应为“连廊”。本次发掘,明确了东西向与南北向排列的连廊各有三组。地面调查时发现了一片面积较大的缓坡地带,应为台基的进出口。这些缓坡地带有很薄的第二期夯土堆积,面积较大,形状规整,推断为“殿前广场”。 宫城区的环形界沟南北长565—575 米、东西宽463—525 米,面积约27 万平方米,相当于宫城区面积的三分之一。界沟的宽窄在7—18 米之间,深约1.6 米,发现的7 处缺口疑似对应着宫殿区的几座宫门。 环形界沟的形成有自然原因——就近取土夯筑台基,更多的是人为规划——分隔宫殿、蓄水排污、调节径流、美化环境,其功能完善、格局清晰,为纪南城宫城区的布局提供了重要线索,是近年来纪南城考古最重大的发现。 2011—2015 年的发掘,让纪南城宫城区的布局得以呈现。宫城区内的夯土台基被环形界沟分隔,形成了核心宫殿区及护卫区两大片。核心宫殿区14 个台基分为三群,每群三组,各具功能。 西北群的几组台基较为集中,地势较高、面积较大,位于楚人方位信仰的“凶地”,推测是宗庙所在地,用以镇压。推测为神庙、祖庙和社庙;东北群组距集中,便于近距离活动,推测是寝宫、王宫、后宫与侍从住所。东南群组距适中,有一定的独立性,推测为朝堂。东北、东南群的功能推测也符合“前朝后寝”的礼制要求。 护卫区分布在环形界沟与宫墙之间,其中东北角、西边、东南角各有一个,东边有两个。如果四面各有一个是守卫住地,那么东边的松30 和松31应有一个具有其他功能。 经过四十余年的工作,纪南城考古发掘工作取得了多项重要成果。学者们首先廓清的,是纪南城的整体布局。如城墙的面宽、底宽,城门的位置,护城河的宽度、深度,城内建筑遗迹的分布,夯土台基的数量与形状,城内部分道路的走向,城内宫城城垣的范围,城内河道与排水系统的流向等。这些参数,为纪南城的整体研究打下了坚实基础。 其二,西垣北门、南垣水门和30 号台基的年代,框定了纪南城的使用上限;凤凰山M168 出土木牍所记载的“江陵丞敢告地下丞”,证明纪南城作为楚都的下限与文献记载相符,也证明了纪南城确为公元前278 年白起拔郢所废。 其三,通过对夯土台基的全面揭露,确定了楚郢都的主体宫殿基址,从而判定纪南城东南部为宫殿区;通过陈家台遗址清理的铸炉以及出土的锡饼、锡块和锡攀钉和炉渣、红烧土、草木灰等,确定了纪南城西南部为作坊区。这为纪南城的级别与功能分区提供了重要依据。 其四,宫城范围的明确,两期夯土台基的确认,台基附属窑场、连廊、殿前广场及环形界沟的发现,让宫城区的布局得到呈现,细化了纪南城的功能。 其五,雨台山清理的558 座楚墓,较为完整地揭露了一处楚人的邦墓。《江陵雨台山楚墓》报告的出版,对楚墓分期与年代序列的划分有开创鸿蒙之功。 其六,西垣北门清理的门墩、门道,门道内还剥离出的车辙遗迹,还原了陆门的形制;南垣水门的清理,确定了“一门三道”的水门格局。对先秦时期的都城研究以及演变提供了重要参考。 2015年11月,在“纪南城考古发掘四十周年学术研讨会”上,第一代纪南城的发掘者王劲、滕壬生、陈振裕、陈贤一、郭德维、刘彬徽、杨权喜等老一辈学者上台合影,台下掌声如潮。在新落成的纪南城考古工作站,历任的五位站长合影留念,旁观者如我,无不为之动容。 新中国的考古事业,是一代又一代的考古工作者们沐雨栉风、风餐露宿换取的。就纪南城与楚文化考古而言,四十年来家国,三千里地山河,艰难苦恨,不知凡几,唏嘘感慨,不知凡几。然而,艰难苦恨与唏嘘感慨当中,毕竟薪尽火传,值得慰藉。 根据《楚纪南故城考古遗址公园考古工作计划》的安排,湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所将纪南城考古工作分为近期与中长期目标与任务,近期计划为2011—2015 年,中长期计划为2016—2025年。  也许用不了多久,一个以纪南城为核心的大遗址公园就将拔地而起。当年楚国都城“车毂击,民肩摩,市路相排突,号为朝衣鲜而暮衣敝”的盛景将再次出现在世人眼前。(湖北省博物馆 湖北省文物考古研究所 执笔:杨理胜 闻磊) (原文刊于:《中国文物报》2015年12月18日第7版) (责任编辑:admin) |