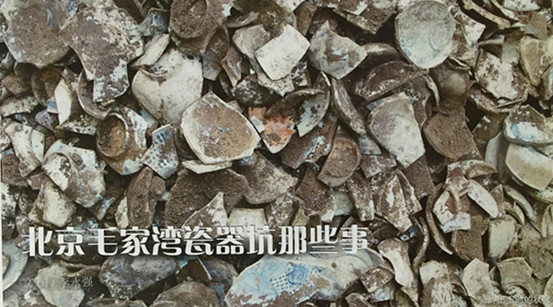

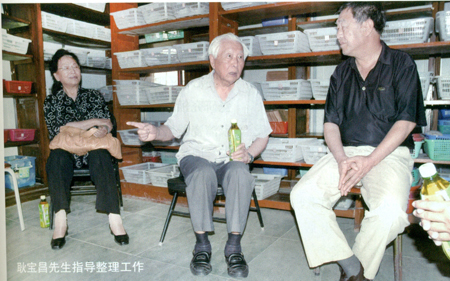

从事考古十年来,毛家湾瓷器坑是我参与的最重要的考古发掘。它登过报纸,上过电视,办过展览,开过讲座。毛家湾瓷器坑不仅是古陶瓷学界的新宠,在相当长的一段时间内也成为了大伙儿茶余饭后的热门话题。对于毛家湾瓷器坑,我一直想写点文字来说说我和它之间的缘分。过去出版的《毛家湾明代瓷器坑考古发掘报告》以及《北京毛家湾出土瓷器》,只能算是我完成了发掘者的学术责任,我仍然想为大伙儿说说毛家湾瓷器坑那些少为人知的往事。 那已经是十年的事啦。 2005年7月23日,我从南京大学历史系考古专业毕业,到北京市文物研究所基建室报到。在大槐树下的斗室里,我打开铺盖卷,透过窗户外的槐树枝叶打量着古香古色的院落,难掩激动,我的考古职业生涯就要在这里掀开。我绝对没想到,毛家湾瓷器坑很快就要和我不期而遇。  瓷片分类 第二天上午,听说某地出了很多瓷片,基建室严阵以待,朱志刚主任带着所有人去现场,留下我在办公室熟悉环境。看到这阵势,我知道这可能是个重要发现,压根没意识到这个重要发现和我有什么关系。中午时分,有两个工人师傅从现场带回些瓷片在水龙头下清洗。下午快下班时,朱主任告诉我,基建室抽不开人手,决定安排韩鸿业和我负责瓷器坑的发掘,明天就去。从此,我和毛家湾瓷器坑结下了不解之缘。 7月25日一大早,我和老韩骑着电动车直奔现场。其时正值盛夏,对刚从“火炉”南京来的我,却觉得凉爽惬意。过了戒备森严的中央文献研究室的大门左拐,毛家湾瓷器坑就出现在我的面前,这是我和它的第一次会面。在四周高楼中间,有一个狭小的长方形空地,瓷器坑就位于西侧。坑内瓷片密密麻麻、挨挨挤挤,上方是纵横交错的管线,几个工人在坑内清理瓷片。和西城的马毅科长简单的交接后,老韩和我就开始干活。 与老韩的激动兴奋不同,学习商周专业的我难免有“古不考三代以下”的成见,对历史时期的陶瓷器既不懂也缺乏兴趣,再说,眼前的高楼、水泥地面、各种管线与我过去实习的考古工地,差别太大,我一时还适应不来。不管怎样,按地层学来发掘就没错。  耿宝昌、权奎山等学者观摩指导 老韩和我坑里坑外、坑上坑下转了几圈,摸清了瓷器坑的情况,发掘方案也有数了。坑不大,南北长7米多,东西宽5米多,没必要也无法按探方来发掘,顺着开口找到四壁,从上到下清理就行。还得在坑里挖个解剖坑,了解瓷片堆积厚度和是否分层的问题。给工人们安排好发掘任务后,老韩在瓷器坑里蹲着不走了,拿起一块块瓷片如数家珍,这是龙泉窑的,那是成化的,这件要拍出土现状,那件要做标本得单独存放……我一边拿着手铲找坑壁一边想:我得好好恶补陶瓷课。 当天下午,瓷器坑的情况更加明朗。坑的四壁均已找到,坑壁平整,确系人为挖掘而成。我发现,在坑的东壁开口位置,曾被煤气管道沟打破过,也就是说,在我们发掘瓷器坑之前,有人铺设煤气管道时,发现过这个瓷器坑,但不知什么原因,当时人们基本没有扰动它,也没上报文物部门,又原地填埋上。冥冥中,似乎上天要把发现瓷器坑的使命,交给我和老韩。 老韩根据他精湛的瓷器鉴定本领,认为现作业面的瓷片堆积凌乱,不同时期、不同产地的瓷片混杂在一起,不存在分层的情况。这样,发掘的事就比较简单,就是把从上到下清理出来的瓷片运回所里。接下来的几天里,发掘进展顺利,没想到又碰到新的难题,装瓷片的塑料箱总是不够用。出土的瓷片太多,出乎意料的多,老韩前后花了两万多元,买了1200多个塑料箱,总算把这些瓷片盛下。所里那辆瑞丰面包车,每天不停地在发掘现场和文物研究所之间穿梭,运送瓷片成了这辆车的专门任务。  耿宝昌先生指导整理工作 8月3日,发掘结束,所有的瓷片都运回所里,室内整理又紧锣密鼓地开始了。我们有20多个工人,每天的任务就是清洗瓷片,然后按老韩和我的要求,分类装箱,不同窑口的,不同器型的,都装在不同的塑料箱里,装满一箱,标上统计数字并登记。在经过初期的惶惑与混乱后,我和工人们一起学习,逐渐变得老练,什么景德镇的、龙泉窑的,都能准确分类。白天,我在工人间穿梭,碰到有特点的瓷片就当作标本另外装箱。晚上,就翻看陶瓷方面的书籍,对照瓷片标本学习,有时还对着青花瓷片去描花纹。记得当时看得较多的书是《简明中国陶瓷词典》和《中国古陶瓷图典》,从一个古陶瓷的门外汉,逐渐明白些基本概念,对窑口的判断也有些长进,但对瓷器时代问题,暂时还摸不着门道,就从文物局借来耿宝昌先生的《明清瓷器鉴定》先慢慢看。 时间一天天过去,忙碌紧张而又充实,一个多月后,我抽空买了个北京联通的手机卡号,这才结束了我的“失联”岁月。我为自己在古陶瓷方面的点滴进步而感到欣喜,同时心里又期盼着能有新的发掘任务分派给我,最好是商周时期的遗址或墓葬,让我从毛家湾瓷器的整理中抽身而出,继续从事商周时段的发掘研究,毕竟商周才是我的老本行嘛。现在回想起来,也许我与毛家湾瓷器坑结下缘分后,自己还没意识到还不懂珍惜。 十一月初,文物局要求文物研究所抓紧毛家湾出土瓷器的整理,尽快出版发掘报告,还要出本图录,这个任务最终落实在我和老韩身上。这下,我的商周考古梦想只能成为幻想,老老实实整理瓷片去。一个学商周的,转行去整明代瓷器,跨度实在太大,研究方向变了,一切从头学,能行吗?这个转身能华丽丽些吗? 带着几分不甘不舍,还有几分不服输,十一月十七,我押运九辆箱式货车,满载着毛家湾瓷片,来到距离市区七十公里外的房山区琉璃河工作站。工作站在荒僻的农村,周围是大片的庄稼地。当天晚上,在把瓷片安顿在工作站这个新家后,我摸黑步行半个小时,到镇上买了些生活用品。深夜,我站在空旷寂静的工作站院子里告诉自己,就在这干吧。这一干就是将近2年时间,2007年8月,终于完成80万字的报告书稿并交给出版社,我才告别常住的工作站回到市里。  上排从左至右:景德镇青花缠枝莲纹炉、景德镇青花缠枝灵芝纹杯、景德镇青花抚琴人物纹盘 下排从左至右:景德镇红绿彩鱼藻纹碗、景德镇红彩梵文碗、龙泉窑青瓷三足盆托 在这两年里,我每天带着工人摆弄这些瓷片。整理按照“多级分类、系统复原”的方法来进行,分类、排比是整理过程中工作量最大也是最为关键的环节。将拣选的标本按照五个不同层次的标准进行分类,分类流程具体为:窑口→品种→器类→型→式。首先按窑系(少数可具体到窑口)来进行,接着在各窑系下面分出不同的瓷器品种,再将各品种分出不同的器类。最后对每个器类进行型、式的划分与确定(部分可分出亚型)。属于同一式别的瓷片标本即是整理的最小单元,摆放在同一个塑料筐内。排比则按照胎釉、器形、纹饰、款识等特征,建立某个型别的发展演化序列,确定其年代早晚关系。 窑口、釉色品种、器形的分类在技术上难度不大,可就是工作量太大,从一百万片瓷器中挑选出2万余件标本,再把它们按窑口→品种→器类→型的分类流程放在不同的塑料筐里,仅这项工作就耗时2个多月,2千多个塑料筐把2个整理室摆得满满的,看着器物架上整整齐齐的筐子以及标签,顿时有进了中药铺的感觉。 在瓷片标本上架的第一天,我还有一个意外的发现。工人们领回好几个实木器物架,普普通通,沾满灰尘,在擦洗时,发现架子顶端贴着一张小纸条,写着“中央研究院历史语言研究所”,旁边还钉着一块红色的小金属牌,铭文是“中国科学院”。 中央研究院历史语言研究所、中国科学院分别设有中华民国和新中国考古“国家队”,这些木架没准摆放过西阴村的陶器、阴虚的甲骨,没想到这些看似普通的木架还是中国考古学发生、发展的实物见证。 瓷片标本上架后,我每天都在摆弄瓷片中度过,几乎每天都有新发现,要么判明了某类瓷片的窑口,要么发现了新的纹样或款识,总之惊喜不断。但苦恼也经常伴随着我,在划分式别即判断年代早晚的问题上让我犯难,有时甚至束手无策,瓷片从一个筐子里放到另一个筐子里,没过多久又放回原来的筐子,来来回回、反反复复是经常的事情。为此我弄来一大堆窑址报告、简报、图录,一点点地啃。碰上周末,老韩来工作站,我们一起摆弄那些瓷片。划分式别的工作就这样缓慢地进展着。 就在这反反复复摆弄瓷片的过程中,我认识到毛家湾瓷器坑算得上是一个地下瓷器博物馆,对古陶瓷研习者更是难得的学习机会。这批瓷器来自数十个窑场,时间跨度大,釉色品种多,时代连续性好,基本上涵盖了自唐至明中期全国大部分窑场的大部分瓷器产品。对一个古陶瓷研习者而言,足不出户就可以见到中国陶瓷历史涉及到的一半实物标本,可以说是千载难逢的机遇,我何其幸运!不知不觉中我被毛家湾瓷片深深吸引住了,它是一部无字的中国陶瓷史书,我每天遨游其中,试图读懂它解读它。 摆弄瓷片的日子是平静而充实的,偶尔的专家到访会给这平静带来几丝涟漪。当富有激情的蒙古族诗人席慕容听到我介绍那白色的琉璃瓦可能来自元大都的建筑时,深爱本民族文化的诗人激动了,一遍一遍地摩挲着白琉璃瓦片,不舍得放下。 最难忘的是北大权奎山老师的到访,得知我在断代方面的困惑苦闷后,权老师像指导他的学生一样指导我:要先从单个窑口某个时段入手,掌握该时段瓷器的年代特征,这样在头脑中就有一个牢固的“坐标点”,再弄透该窑口其他时段的产品特点,由“坐标点”扩大为“坐标轴” ,“坐标轴”再扩大为“坐标系” ……仅仅注重解决单个瓷片标本的年代,难免零零散散不成系统。苦苦思索却不得法门而入的我听了这番话如醍醐灌顶,有了这个法门,进展缓慢的年代问题明显加快了。让人哀痛的是,权老师在6年后去世。得他教益,我试图建立自己的陶瓷“坐标系”,目前只画出了有限的几根“坐标轴”,还很不成样子,心中惭愧,但我永远会把毛家湾瓷器当作我的学术坐标原点。 耿宝昌、陈华莎等故宫专家的到访,成就了一件瓷罐与罐盖聚散离合的传奇故事。故宫旧藏有一件明代永乐朝的青花壮罐,原盖缺失,现盖是乾隆年间后配的,此事在清宫档案《清乾隆记事档》有载。永乐时期的原盖流失何处则无从知晓,当耿宝昌老先生在毛家湾出土瓷器标本中见到一件青花缠枝花卉纹残盖时,他一眼就认出此盖是故宫旧藏永乐青花壮罐的原盖。这件盖子与壮罐原本是一套,在与罐分手失踪约500年之后居然又重新出现在人们面前,有希望和壮罐破镜重圆。罐盖的故事除了让我感叹造物神奇之外,还证实了部分瓷片来源于明代宫廷的事实,实在是意外的收获。 2006年7月我开始编写发掘报告,随着认识的深入和思路的清晰,我越来越强烈地意识到,毛家湾出土瓷器不仅仅有故事,它还会告诉人们有关窑业生产格局、宫廷制度、经济贸易、社会生活方方面面的情况,我要做的,就是把毛家湾瓷器准确、全面、详细地介绍给社会大众,让更多的人了解毛家湾瓷器的故事和蕴含的历史信息。一年后,八十万字的报告送到出版社编辑的案头,我如释重负。在这一年里,我偶尔回到城市,听到周围的人谈的多是房子、股票、汽车,心绪竟然有些许不宁,只有回到琉璃河工作站那个另外的世界,身处瓷片包围之中,埋头于案头书稿间,才能驱散心头烦躁而重归宁静。 报告出版后,我离开朝夕相伴两年多的瓷片,重新投身于田野考古发掘,虽然也许是永远离开了这些瓷片,但我和它的缘分却注定是终生的。常常在不经意间,它就闯入我的脑海,告诉我一些关于它的秘密,就像两个亲厚无间的朋友那样。 2009年8月,正值毛家湾发掘4周年之际,《毛家湾出土瓷器珍品展》在北京艺术博物馆开幕,毛家湾发掘成果第一次向公众展出。我和我同事们的发掘、整理与研究,艺博同行们的研究与策划,如同接力赛一般,让毛家湾瓷器走出考古这座神秘的象牙塔,走近公众。在另一个层面上,我看到了我工作的意义和价值。 毛家湾瓷器坑改变了我的考古职业生涯,我暂时放下了商周专业方向,听从内心的召唤,义无反顾地投身于古陶瓷研究领域。这一切十分自然,因为毛家湾瓷器坑这个多年老朋友时常找我聊天,回答我的疑问,告诉我关于它的秘密。而且我知道,这位老朋友也愿意我把这些秘密告诉更多的人。这是我的梦想。(原文刊于《大众考古》2015年第9期 P69-P74 作者单位:北京市文物考古研究所) (责任编辑:admin) |