|

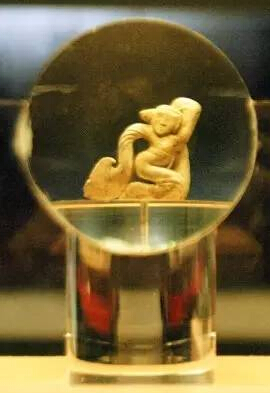

建城超过两千年的广州是一个不折不扣的古城,但初来广州的人大多不会想来这里参观文物古迹,而生活在这里的人也不见得对这个城市的古迹很了解,这让黄淼章常深感遗憾。因为他几十年的考古生涯都与广州紧紧相连,他参与过的南越王墓挖掘曾经打开了这个城市尘封两千多年的历史面目。 黄淼章说他从来不看《鬼吹灯》之类的盗墓小说。作为一名资深的考古工作者,他自己所经历过的广州考古已经足够成书。那么,他眼中看到的广州,和我们看到的会有什么不同? “大洲龙船唔入滘” 1977年春,春节才刚过几天,还在梅州老家探亲的黄淼章突然接到广州市文物管理处的电报,要他提前结束假期回广州。原来在那年春节前夕,在番禺大洲村北面的甘蔗地里,村民因开挖水渠发现了一条古船。 回广州后,黄淼章和当时的广州考古队队员一起,住进了大洲村。初春的广州,天气还非常冷,发掘的蔗田靠近珠江边,表面的土掘开后约20厘米就涌出很多水,黄淼章和他的同事们要一道站在刺骨的冷水中挖掘,双腿被冷水泡得发麻。经过20多天,一条埋在土中多年的古船才得以重现。 考古队从出土的古船结构和出土文物,推断出这是一条清朝初年的龙船。这个实物正好与屈大均《广东新语》中的记载相吻合,从记载中可见,当年的大洲龙船是很壮观的,它不是用来龙舟竞渡用的,而是一条游乐的船,船身彩绘龙鳞,楼阁重叠。把龙船埋入村外河滩水面以下,留待下次取用,是直到今天珠三角一带不少地方保存龙舟的方法。龙船所在地,二三百年前,还是海滩,如今已成良田。至今在番禺大洲村一带还有一句俗语“大洲龙船唔入滘”,原来这句话就是形容大洲龙船的巨大,进不了小涌小滘,只能在宽阔的珠江上巡游,“唔入滘”谐音“不入教”,所以在大洲村,凡是调皮不听话的孩子,就会被父母比为“大洲龙船”。挖出龙船后,黄淼章对这句俗语才恍然大悟。 两千年前的鸠杖 虽然已时隔20多年,黄淼章仍然记得当年挖掘柳园岗古墓时的紧迫情形。1982年广州铁路局要在瑶台村的柳园岗建客车技术站,要把附近的山岗推平,但因这里是汉代以来古人的墓葬区,田野考古人员发现山岗上分布着密集的古墓,此时客车技术站的推土施工已经开始,黄淼章和同事们必须赶紧发掘,与推土机争夺时间。 几个月的紧张挖掘没有令人失望,共发掘了南越国时期墓葬43座,其中让黄淼章印象最深的是其中保存最完整、最有特色的臣辛墓。这个墓位于柳园岗的中部,当时考古队正在岗上钻探,突然一个钻孔内溢出地下水,再经过细心的钻探挖掘,一座深埋于地下6米的西汉早期墓露出了真面目。  南越王墓出土组玉佩 根据墓葬和出土文物推测,臣辛可能是2100多年前南越王国的一个官员,从墓葬中发现的一支鸠杖引人注目,它证明了中原文化在二千多年前的汉代已经影响了边远的南方,因为那时的汉代朝廷对上了七十岁的老人,有赐授王杖的礼仪,杖头以鸠鸟为装饰。黄淼章说,这只鸠杖说明了当时的南越国照抄秦汉制,来自中原的南越王赵佗可谓开发岭南第一人。 “第一个跳下去,你怕吗?” 直到今天,黄淼章在接受各路媒体采访时,仍总有一条必答题:“你当时第一个跳下南越王墓的时候害怕吗?”多数问者是带着盗墓小说或电影中关于墓室的可怖印象来的。黄淼章耐心回答:“一般人认为的危险,比如说古代帝王为了防止死后陵墓受到侵扰而设置的种种机关,比如飞刀暗箭,我其实不太担心,因为经过那么长的时间,即使有机关也不大可能发挥作用了。倒是有点担心有毒的气体,像沼气,还怕有蛇,因为曾经在墓葬中碰到过。” 但当黄淼章看到完整匿藏了2000多年的石室大墓和散落地宫中的各式古器物时,兴奋远远超过了担心,以致于他只顾看墓中的宝藏,忘了回答来自地面同事们的询问,让他们好一阵担心。  角形玉杯 之所以能成为第一个跳下墓室的人,黄淼章拿出一本旧相册,指着老照片中一个非常瘦削的年轻人告诉我,是因为他当时很瘦,因为要从前后墓室之间一个30厘米宽的缝隙中钻进钻出,年轻精瘦的黄淼章当时有个外号叫“金刚钻”。  玉舞人 黄淼章后来撰写长文,详细回忆了整个挖掘过程,其中有不少有意思的细节,比如谈到当时出土的文物几乎涉及了日常生活所需的一切,却没有一枚钱币,说明了2000多年前的广州商品经济并不发达,还基本处于以物易物的阶段,老百姓不爱钱;还谈到了“丝缕玉衣”的修复,专门请来北京的师傅,用竹签插取套装法把散乱的玉衣修复完整等。  丝缕玉衣 黄淼章的考古日记 1983年6月10日 晚上10点整,一根长竹竿从石板缝中伸下了墓室。我身挎手电筒,在同事陈伟汉的帮扶下,沿着竹竿慢慢滑下去。顿时,一股腐朽而又潮湿的气味袭人而来,我骤感一阵阴冷,浑身麻酥酥的。我小心地选好落脚的地方,抬头一望,墓顶由一块大石板覆盖着,但已断裂,有将近十厘米的错位,好像就要崩坍下来似的,使这幽深的冥宫更显得阴森可怕。我惊魂未定,又被眼前的景象吸引住了,原来石墙和墓顶都绘有云气纹的图形,历千年仍色彩斑斓。原来我落脚的地方是古墓的前室,东西两边各有一个耳室,有过道通过入,过道口的顶石也有较大错位,看上去,有随时都会倒塌的可能,真吓人! 千年路面有记忆 1988年,中山五路的原大新公司要拆楼重建。黄淼章某天在饮茶时听到一个老茶客在津津乐道地说着:“当年大新公司兴建的时候,就有人看见大新的人埋了好多东西在地下呢,肯定是金银珠宝啦……”听者有意,在黄淼章看来,这些茶余饭后的谈资或许就是有考古价值的线索。因为1974年大新公司附近的广州市文化局所在位置发现了南越国宫署走道,而大新公司离文化局很近,它的地下会不会也有南越王宫的遗物呢?  在大新公司开挖动工之日开始,黄淼章和考古队就一直密切注意地下的情况,不放过任何蛛丝马迹。最终在地下5米多处的地方发掘出广州保存最大、年代最早的汉代古砖铺砌的地面。其中更令黄淼章振奋的是,遗址中竟然发现了万岁瓦当,他非常兴奋。 2002年在北京路发现了历朝的地面,其修建历经唐、南汉、宋、明清及民国等时期,黄淼章说,这除了证明北京路历史非常悠久外,也证明了广州城市中心两千多年都没有迁移,北京路自古以来就是广州的地理和商业中心,它附近的很多建筑,如清代的广东布政司、广州府等官署和双门底都集中在北京路,天子码头则是历代官员从水道来广州赴任登陆上岸的主要码头。(文章来源:信息时报网站 文化车陂栏目) (责任编辑:admin) |