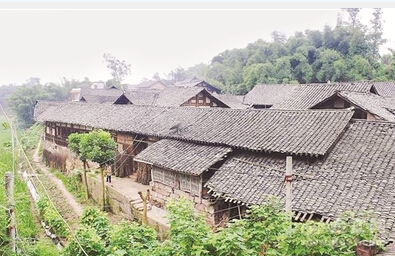

董作宾在李庄工作生活的地方——栗峰书院。  1953年的董作宾 人物:董作宾(1895-1963),祖籍河南温县董杨门,出生于河南南阳。甲骨学家、古史学家,与王国维、罗振玉、郭沫若并称“甲骨四堂”。1928年-1946年在中央研究院历史语言研究所工作,1948年被选为中央研究院院士。1928年-1934年,董作宾曾8次主持或参加殷墟的发掘,随后专门从事甲骨文字的研究。由他主编的《殷墟文字甲编》和《殷墟文字乙编》二书,共选录抗日战争以前15次殷墟发掘出土的有字甲骨13047片。1931年,他在《大龟四版考释》一文中首先提出由“贞人”可以推断甲骨文的时代。1933年又发表《甲骨文断代研究例》,全面论证了甲骨断代学说,确定了甲骨文的10项断代标准,并将殷墟出土的甲骨文划分为5个时期,使甲骨文的研究走上了一个新的阶段。他还根据甲骨资料探讨殷代年历之学,著有《殷历谱》。 坐镇栗峰书院如履薄冰 董作宾1928年—1946年在中央研究院历史语言研究所工作(简称史语所),他在史语所并没有正式的职务,但他德高望重,是史语所的老人,1940年10月首批来到了李庄。中央研究院代理院长朱家骅曾授命董作宾全权代理所里的全部事务。 傅斯年1942年来到李庄,但他外出开会多,外出期间,史语所但凡大小事仍然都是托付给董作宾来做决定,坐镇栗峰书院,董作宾战战兢兢、如履薄冰,事无巨细都会向傅斯年汇报请示。最多十来天就是一封信,有时候间隔一天就是一封。在史学界和甲骨文研究作出了巨大成就的董作宾在李庄期间,由于时局的逼迫和生活的挤压,不得不陷入柴米油盐和家长里短的琐屑之中: 昨会议决定经费余款及职员加薪等事,兄所提开展览会事,大约在明春评议会时举行,今上午举行蔡先生纪念会,出版事尚未接洽,合作社购布极不易。(1942/03/05) 关于为驻军造房一事,已函刘团长,须彼出力,并速让出校舍,请兄或函或电其催促之,至工与食用款总数,再由汪君估计,函请查收;接教育部电告,印度研究生将来渝,该生食住问题及导师课程指导,以先事准备并予以各种便利为要。(1943/11/08) 关于萧伦徽君吃酒闹事一事,恳兄念其在所服务时间之久,工作之劳,转请院长取消其记过处分;近日,军队调去,暂由区所派警卫队一班;第二院门前石墙危险处亟待修复;此间同仁工作如常,印刷正赶办。(1944/12/02) 穷家难当,每一天都是烙心事。但日久见人心,透过这一封封信,凸现出一个穷且弥坚的群体,董作宾在艰难困苦中的长者之风、孺子精神,这也深深地赢得了人心。 板栗坳过五十周岁生日 1944年3月20日,董作宾在李庄板栗坳度过五十周岁生日,史语所的同仁和弟子们为他发起了一场祝寿、展览和聚餐大会。 董作宾当年的弟子、著名考古学大师石璋如在1994年董作宾百年诞辰时写下了对五十年前这场“隆重而热闹”的祝寿宴的回忆: 以牌坊头的大礼堂为寿堂。南半为展览室,北半为会客室。展览室的布置由他自己设计,大家执行。柱子上粘贴照片和贺词。在西壁与南壁的一部,挂着已经组合整齐似横披式的甲骨拓片、摹片、影片、临片,还有印刷样张等。南壁的大部,汇集了本所在广州、北平、上海、南京、长沙、昆明等处的所址和工作照片。 以下为三排桌子,第一排为寿星的著作、专册、油印本,还有印谱。寿星是刻印名家,石章虽都赠人,可是留在谱上的朱色印文,都是他的得意之作…… 山下的中央博物院、中国营造学社、社会科学研究所、体质人类学研究所、同济大学等的同仁、教授以及镇上的士绅们都来签名道贺和参观,吧一向沉寂而宁静的小坳鼓动得热腾腾、喜洋洋,见面的人都说为向所未有的盛况。 人员到齐后,由小学生献旗,寿星立在大礼堂门前的走廊上,学生站在石阶下面的广场上,客人们自动地立在学生的后面或侧面。学生们列队肃立,唱歌献旗,达到庆寿盛况的最高潮。遂即入座,宣布开席,宾客们高举酒杯向寿星祝寿,大家边饮边笑,边吃边谈,欢乐的气氛表现在每个人的脸上,直到下午一时以后,客人才告辞离去,而完成了这次的庆寿大典。下午,寿星为松弛上午的紧张劳累,便带领着全家大小到戏楼院的旁门,也算牌坊头的后门看看风景。 完成里程碑式著作《殷历谱》 在李庄期间,董作宾除了悉心管理史语所大小事务,几乎把其余时间和精力全都投入到了《殷墟文字乙编》与《殷历谱》的编制之中。 《殷墟文字乙编》共分上中下三辑,在李庄期间,完成了上下两辑,分别于1948年和1949年出版。《乙编》的问世是董作宾、屈万里等人在甲骨学上所做出的又一项伟大贡献,正如甲骨学家孟世凯所言,“这种考古学方法著录甲骨的新体例,是甲骨学史上的创举,它不仅体现了近代田野考古学方法引入甲骨学研究领域取得了辉煌成果,也为以后著录科学发掘所得甲骨文提供了范例。” 就在主持编撰《乙编》的同时,董作宾倾注了十几年心血的《殷历谱》著述也进入最后阶段。自从殷墟发掘之后,董作宾试图通过甲骨卜辞透出的蛛丝马迹,用来考证殷商时代的历法,由历法再转推确切的年代。自1931年董作宾在《安阳发掘报告》上发表《卜辞中所见之殷历》开始,经过十几年的艰苦努力,终于取得了举世瞩目的成果。 1945年4月,董作宾在李庄板栗坳牌坊头简陋的工作室里,完成了在甲骨学史上具有里程碑性质的《殷历谱》,并于同年在李庄镇石印出版。由于受当时条件的限制,这部“合情、合理又合天”的煌煌巨著只印了200部,每部都有编号,成为了一个特殊时代的珍贵见证。 1946年,国民政府为此专门颁发了嘉勉令:董作宾君所著《殷历谱》一书,发凡起例,考证精实,使代远年湮之古史年历,爬梳有绪,脉络贯通,有裨学术文化诚非浅鲜,良深嘉慰。希由院转致嘉勉为盼。 《殷历谱》为中国学术争得了世界性的荣誉,胡适、马衡、唐兰等著名学者均有文章讨论合赞扬,国外如李约瑟等也有英文函札讨论和请益。(文章部分资料参考《发现李庄》及《李庄往事》)(刘婧 文/图) (原文刊于:《宜宾日报》2015年7月22日第B4版) (责任编辑:admin) |