|

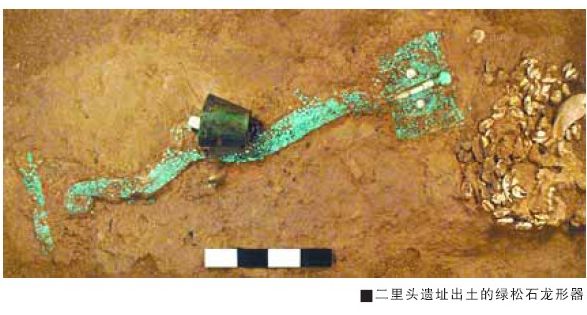

宫本一夫是目前中国学术界最熟悉的日本考古学家之一。他撰写的《从神话到历史》作为“讲谈社·中国的历史”的第一册,被译成中文后在中国成为畅销书之一。 记者与宫本教授联系采访时,他正好在北京大学参加学术会议,许宏研究员也参加此会。会议结束后,拉过三把椅子,采访就地开始。宫本教授的汉语流利而清晰,完全不用翻译。作为日本学者,他同样有“二里头情结”,他曾数次考察二里头遗址,其中一次还观摩、实测出土文物。 正如许宏所说,“关于中国早期王朝的研究,在中国和日本考古学界有一个有趣的动向。对20世纪中国学者积极地将传世文献中的国族(王朝)、都邑等与具体的考古遗存做‘对号入座’式的比附研究,日本及欧美的研究者一般抱持审慎的态度。但近年来,日本学界开始有认可夏王朝真实存在的倾向”,继饭岛武次、冈村秀典之后,宫本一夫也开始持“二里头文化即夏王朝,夏王朝确实曾经存在”的观点。不过,他仍认为,与其执着于这类问题,“不如对二里头文化是否达到了王朝所应有的社会进化水准的问题加以客观论证”。  从文化轴的角度 认识二里头文化 《中国社会科学报》:在《从神话到历史》一书中,您曾提到中国自史前时代以来,就存在两条文化轴。怎样从此角度认识二里头文化? 宫本一夫:我所提到的中国存在两条文化轴,可以指自旧石器时代以来就存在于中国大陆的北方与南方这两条区域社会的文化轴,即农业社会与游牧社会的两个系统。农业社会主要是中原地区的商周青铜器文化,游牧社会则对应了北方青铜器文化。相比而言,农业社会中产生国家的时间要早于畜牧社会,这是由两种社会发展进度不同决定的,如处于游牧社会的匈奴,而其出现时,所对应时间已是秦汉时期。 在东亚一带也存在两条轴线,如果从更为广泛的范围来看,在欧亚大陆也是如此。比如说,在西亚地区也有农业社会。在东亚主要粮食是大米和小米,西亚则为大麦和小麦。两者各自独立发展,并大体在同一时代,农业社会发达,开始出现文字、城市等早期国家或者文明的因素。 有意思的是,在两者的中间地带存在着桥梁般的欧亚草原,将东亚和西亚这两个独立发展的农业社会联系起来。草原地区为游牧文化,其中最重要的牲畜是马。游牧民族还开发骑马、车子等技术,拓展了活动范围,因此,东西两端的物种、技术等可能通过他们进行传播。这个游牧文化的东端是中国的北方。农业社会的人接触到新的技术、文化后,马上会改进自己的技术、文化,从而推动了与其他地区的互相满足与共同发展。可见两者间存在文化的交流融合。 我们也可以这样认识二里头这种在农业社会出现的文化:其诞生于农业的扩散与发展而带来的融合过程,这种融合不仅是经济上的融合,而且在用以维持社会组织的精神基底上也实现了融合。通过这种融合,农业社会的统合组织程度日趋强化。早期国家终于由此诞生。这一系列的过程可以说是南方文化轴的发展过程。 《中国社会科学报》:您曾有几次到二里头遗址的考察经历。您对二里头印象最深刻的是什么? 宫本一夫:1992年前后,我初次造访二里头。那时我在北大留学,是经过洛阳时,顺便去访问二里头,后来在发掘时又去了一次。2005年,我又来参加“中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会”。 印象最深的一次是2003年与许宏研究员等合作研究中国早期青铜器。通过合作,我们从技术方面研究二里头、二里岗时期陶范的结构等,研究随着时间的推移青铜器的变化。当时,我们对包括陶寺、二里头以及其他北方遗址中所出土的青铜器都观摩实测,进行全面考察。我们住在二里头,连续几天从早到晚不停绘图。除了青铜器,对与铸造有关的文物如陶范及一些性质不太清楚的文物也进行了实测。我们的目的是,从文物分析当时的铸造方法。因此,二里头遗址给我留下了很深的印象。虽然并未参与过二里头遗址的发掘,通过文物来分析二里头的青铜器收获也很大。 作为都邑的二里头承前启后 《中国社会科学报》:如何用王朝所应有的社会进化水准标尺来看待二里头文化? 宫本一夫:二里头文化第一期规模较小,第二期以后比较发达。二里头文化二期阶段是一个重要的划分时期,开始出现了城市规划,这是前所未有的。这样大的聚落遗址,至今还未找到外墙,当时有没有还很难说清。最重要的是,二里头的内城即宫城区相当于现在北京的内城即宫城,中心部分有宫殿区,在宫殿基址周边建有规划整齐的道路网,这与后世的一些城市规划非常相似。北面有祭坛,南面有用于铸造青铜器等的作坊。此外,城中也可能有存放粮食等的仓库。因此,二里头遗址不是一般的聚落遗址,而是一座城市,而且当时已有工匠执行国王命令所制造的祭祀仪式所需的青铜礼器等。 《中国社会科学报》:那么,二里头的祭祀制度有哪些新特征对后世产生影响? 宫本一夫:二里头文化第四期时,祭祀活动很有特色。统治者对祖先的祭祀,周围人也可以参加。通过祭祀,无血缘关系的群体会产生一种具有血缘关系的感觉。这种祭坛相当于国家的宗祠。通过利用青铜礼器等的祭祀,与周围的其他部族联系起来形成政治同盟,这也是早期国家的一个因素和特色。 这种形态的祭祀,在二里头文化之前是看不到的。陶寺遗址规模大,规格高;大汶口墓葬也有小一点的铜器出土。但在它们中没有看到像二里头文化时期的与政治有关的祭祀活动遗迹的存在。因此,二里头时期同盟关系所覆盖的范围,比陶寺等要大得多。 到了商代,同盟关系更为广泛,统治者让所占地区的人参加自己的祖先祭祀活动,也意在表明他们之间是同盟关系,即在非血缘的人群中形成一种虚拟的血缘关系。 我注意到,对商代晚期的祭祀,唐际根研究员也有类似看法。这样的祭祀活动可能出现于二里头文化第四期,在商代早期情况也是如此。因此,将山东龙山文化、二里头文化、商代的祭祀联系起来进行考虑非常有意思。(原文刊于《中国社会科学报》2015年7月3日) (责任编辑:admin) |