|

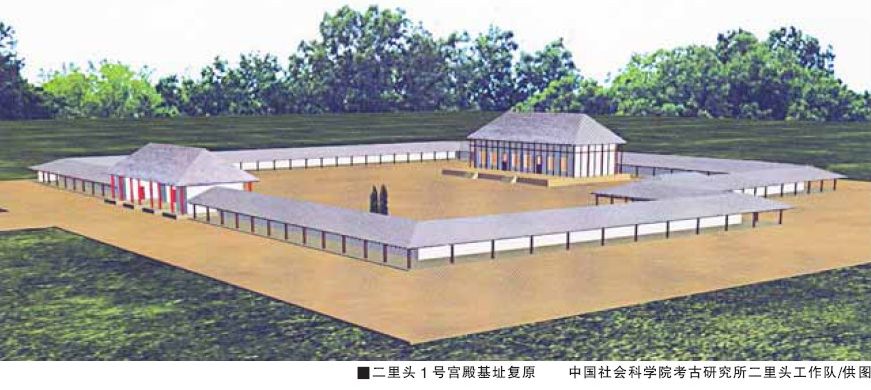

一次半个多世纪前的调查,一篇仅有9页多的调查报告,掀开了有关二里头遗址这块“学术圣地”学术史的第一页。 56年来,二里头遗址的考古发掘,不断产生令人惊喜的成果,而围绕着二里头出现的诠释与论争,也都深化与丰富了对早期中国的认知。  从发现到命名:二里头遗址逐渐广为人知 1959年,古史专家、中国科学院考古研究所(即中国社会科学院考古研究所前身)研究员徐旭生,率领科研人员来到洛阳,此行的目的是寻找夏文化遗址。此前,他曾经担任过中瑞西北科学考查团中方队长,写出了《徐旭生西游日记》,还曾多年潜心研究中国的传说时代,发表了《中国古史的传说时代》一书。 这次途经洛阳调查的最大收获就是发现了偃师二里头遗址。由徐旭生执笔的《1959年夏豫西调查“夏墟”的初步报告》一文,对二里头遗址的发现经过和范围等有如下初步判断:“二里头遗址在偃师西偏南9公里,洛河从北边流过。遗址在村(二里头村)南……村南路旁断崖间见有不小的灰坑。距约半里余,1958年因掘地发现陶片很多,我们采集的有尊、罐、鼎、豆等器,石斧5,骨锥1。据估计此遗址范围东西约长3—3.5公里,南北宽约1.5公里。”对于遗址的文化性质、内涵等,他提出:“这一遗址的遗物与郑州洛达庙、洛阳东乾沟的遗物性质相类似,大约属于商代早期……如果乡人所说不虚,那在当时实为一大都会,为商汤都城的可能性很不小。” 这一重要发现,迅速得到普遍的关注。此后,学者对于二里头遗址的认识,逐渐突破、改写了徐旭生的初步估计。 二里头文化遗址并不限于二里头一处,除二里头遗址之外,河南登封玉村遗址、河南洛阳皂角树遗址、山西夏县东下冯遗址等400多处,也被认定为二里头文化遗址;而且其发现也并不始于二里头。1953年,河南登封玉村遗址已被发现,但当时并未被确认为一种新发现文化遗址。直到规模更大、更为典型的二里头遗址被发现、发掘和研究,学界才以“二里头”命名了一种独特的考古学文化。 半个多世纪发掘和研究:依旧任重道远 自1959年二里头遗址发现以来的50多年中,除了曾在“文化大革命”前后中断数年之外,二里头遗址的钻探发掘工作持续不断,共进行了60余次(以春夏、秋冬各为一个发掘季度)的发掘,累积发掘面积达4万多平方米,占二里头遗址总面积的1%强。 1959年,考古所赵芝荃、高天麟对遗址进行了复查,确认这是一处堆积丰厚的遗址。其后,除1959年其他单位曾在遗址做过一次试掘外,发掘工作由中国社会科学院考古研究所独立承担。在1999年之前,赵芝荃、高天麟、殷玮璋、郑光等先后主持了勘查与发掘。 这40年的工作,为此后的发掘与研究打下了良好基础。如了解以陶器为核心的文化面貌,初步建立了分期框架,发现并发掘1号、2号宫殿基址,发掘铸铜作坊遗址、中小型房址等。 中国社会科学院考古研究所研究员许宏告诉记者,老一辈学者做了非常难得的奠基性工作。第一是建立起了以陶器为中心的文化谱系和编年系统,这项工作已得到国内外学界的认可,建立大的时间框架,是我们所有探索工作的前提;第二,通过二里头1号宫殿、2号宫殿、铸铜作坊以及出土铜器、玉器的贵族墓等重要遗存的发掘,确立了二里头都邑在中国文明史上的重要地位。 从1999年秋季起,对遗址聚落形态的探索,成为新的田野工作的重点。许宏及其团队站在前人的肩膀上,初步勾勒了遗址的大致布局和功能分区;在遗址的中心区,先后发现了宫殿区外围的“井”字形道路系统、宫城城墙、宫殿区内多组中轴线布局的宫室建筑群、围垣作坊区、绿松石器制造作坊等重要遗存。 二里头遗址是迄今为止科技考古各个领域介入最多的一个遗址。正如中国社会科学院考古研究所研究员袁靖所说,二里头遗址是目前中国多学科合作、“多兵种会战”规模最大、兵种最齐全的遗址。在年代学、环境与气候、人骨、经济与生业研究等多个领域,中国社会科学院考古研究所学者,与国内外的多个单位、多个学科的学者通力合作,树立了一个多学科介入考古遗址发掘和研究的范例。 2014年10月,“纪念二里头遗址发现55周年学术研讨会”在京召开,会议论文与“夏商都邑考古暨纪念偃师商城发现30周年国际学术研讨会”的论文,一同收入两册的《夏商都邑与文化》系列文集。五大卷的报告《二里头(1999—2006)》也在此次研讨会上首发。  无法绕过的二里头:“想不引起纷争都难” 作为一处地处中原的早期中国的重要遗址,二里头遗址自然而然地引起学者乃至公众的热心关注。赵芝荃、邹衡、殷玮璋、许顺湛、杨育彬、李伯谦、郑光、杜金鹏等学者,都为二里头遗址的发掘或者诠释,挥洒了汗水与心血。 二里头遗址如此重要,必然成为解决一系列重大问题无法绕过的材料。在洛阳—登封—郑州一带,又分布着二里头遗址、偃师商城遗址、郑州商城遗址、王城岗遗址等众多遗址。围绕它们特别是二里头遗址,“横看成岭侧成峰”,不同角度的观察必然产生不同的观点,引起持续的争论。 二里头“姓夏”还是“姓商”?二里头文化是否为夏文化?有学者对此持审慎态度。而另有学者则坚持二里头遗址所对应的就是夏代,二里头文化是彻头彻尾的夏文化;有二里头文化主体为夏文化说,也有二里头文化的主体为商文化说。与此问题相联系的是,二里头遗址能否成为夏商分界的界标,也引起一定争论。 已故考古学家、哈佛大学教授张光直在《古代中国考古学》一书中称,“就二里头文化而言,其地域分布范围与传说中夏朝都城之地望的巧合不可能纯属偶然。只有等到那种能将二里头文化鉴别为文献上所载的某个朝代或民族的文字被发现之时,二里头文化与夏朝的关系问题才能迎刃而解,不过本书作者(即张光直本人)敢断定:二里头文化是夏文化,而不是商朝早期文化。” 二里头遗址是西亳还是夏都?二里头遗址的发现者徐旭生推定其为商汤的西亳。这种观点被概括为“二里头西亳说”;1978年,邹衡提出郑州商城才是亳都,该说被称为“郑亳说”,按照此说,二里头遗址应为夏都;1983年,与二里头遗址相距仅约6000米的偃师商城发现后,又有学者力主“偃师商城西亳说”,认为偃师商城为“西亳”。 平心而论,这些学术论争,构成了多年来中国考古学学科演进发展中的重要景观之一,并取得阶段性的共识,也推进了对于相关问题的思考与研究,成为认识深化和发展的阶梯。(原文刊于《中国社会科学报》2015年7月3日) (责任编辑:admin) |