|

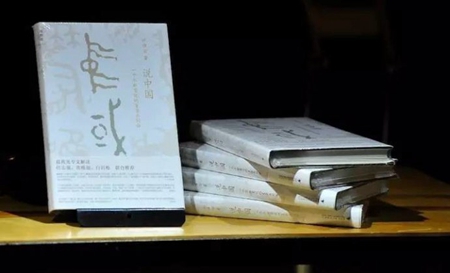

(注:全文转载自微信公众账号 理想国)  许倬云教授在85岁高龄,出版最新著作《说中国》,尝试为“中国”做一次化学定性分析。 在今天,我们该以何种态度,对待这个我们身在其中的复杂共同体?杨念群、许宏、王铭铭三位学者,从各自专业角度,谈论历史上的朝代、文化、民族,及与现实的纠葛,纯干货,对我们认识“身心之所归属”,不无裨益。 1.许倬云作品印象记 许宏:刚才看了许倬云录像觉得很亲切,不光是我跟许倬云先生是本家,还有在学术上,他是搞“前段”的,以先秦为主,跟考古学关系比较密切。许倬云先生当时在“中央研究院”做院士,他联合我们中国考古学界的张忠培先生,搞了“世纪之交的中国考古学的回顾与前瞻”这样的活动,总共三次,两岸三地(大陆、香港和台湾),大陆那次许倬云先生亲自过来了,台湾那次我也参加了,还有论文发表,海峡两岸的学者有很密切的交流。后来我2014年在台湾政治大学做客座教授,那个时候正好大概许倬云先生他们“中研院”也搞了一个跟我们的中华文明探源工程类似的项目,是一个关于中华上古文明的大的研究计划,具体的记不清楚了。他们邀请院外的学者,正好我当时在台北,就邀请我到“中研院”做讲座。  后来在“中研院”开汉学大会的时候也见过许倬云先生,非常令人亲切,尤其是可以面对面跟许倬云先生深聊的时候。2007年,许倬云先生专门安排人跟我联系,问能不能到二里头看看,到中原看看。当时我在二里头接待的他,看二里头遗址,看偃师商城,看我们在洛阳的小陈列室,看龙门石窟,上下轮椅,扶着他上厕所,无话不谈,一直送到了郑州机场。中间还谈到了王小波,许倬云先生很惊讶我还知道王小波说“我老师”是指的他,所以相谈甚欢,感觉他是非常可敬可亲的老先生。 加上现在这个议题正好是几代人都一起讨论、共同关心的话题,所以就倍感亲切。大体上有这样的因缘。 杨念群:我许先生没有直接面对面的见过面,但是许先生的著作我也是读了不少。给我印象最深的是,许先生是中国古代史研究的大家,但是他主要是对通俗的历史的传播和写作投入非常大的精力,而且身体不好,一直坐轮椅。但他还是写了很多的著作,包括《万古江河》,给我的印象非常深,在非常简略的概括性的通史的著作里边,他是非常优秀的一个。这是印象比较深的一点。  刚才许老师提到,他跟王小波认识,王小波是他的学生,他们俩在这点上也是相通的,比较历史跟现实的境况,把人生的、自己的思考结合起来。他把历史跟管理,跟人性的一些演变,跟思想的变化,都放到一起通盘加以整理,梳理出了自己非常独特的脉络,这是许先生给我印象非常深的一点。 王铭铭:(笑)我是见过杨念群和许宏。许宏我们在1983年就见到过,我们一起去挖考古遗址。 许宏:当时叫“同一条战壕的战友”,很多人可能都不知道王老师是考古专业毕业的。 王铭铭:许倬云这是第三次见到他的形象。第一次应该是在电视台上,跟大家一样,我们都不幸,没有这个机会朝见大师。电视上看,好像他那时候已经生病了,但是让我很感动,他一直在做学问,谈话也非常风趣。 第二次好像是在报纸上看到他的照片,或者是在书上,我都忘了。(笑)一般我要求见他,他也不会同意的,会说“你是谁啊?”不像二里头的考古队长许教授那么好见。  虽然不处于同行,我对他老人家还是有一定印象的,记得我在出《西方作为他者》中文版的时候,编辑送了我一本许先生的著作,叫做《我者与他者》,因为这里面有一个概念跟我们用的是一样的。我翻了那本书,觉得非常精彩,把中国看成是“我”和“他”的那样一个关系的历史。有个历史学家批评我们人类学研究者,我们用“他者”这个概念,不容易理解,不就是指“他人”吗?为什么要说“他者”?许先生是大历史学家,也用“他者”,对那个年轻一些的历史学家,不免算是一个“回击”吧。 很荣幸,他这个新书出来,我还能参与两位历史考古大师的谈论。 2.焦虑的“中国” 许楠(主持人):三位老师谈了对许倬云这个人的印象,今天我们的主题是要就许先生的新作来跟大家做一些分享。我相信你们三位都已经读过了,我们能不能听一下三位老师对于许先生这本新书的一些读后感。 许宏:还是从我这儿先来。刚才杨老师说了,《万古江河》我们都读过,给人感觉就是有大气,跟《万古江河》这个书名一样,整个气势磅礴,一直灌到最后。尽管我自己做的是偏前的部分,但是受到这样的感召,也做了这样的思考。我觉得这次再读这本书,这其实已经是许先生第三本普及性的著作了,刚才王铭铭老师也说了还有《我者与他者》。如果说许先生以前谈的是历史和文化,还有历史和文化过程中的这种对外关系,这本就是谈“中国”这个共同体的变化,跟我自己研究的课题正好有极其密切的关系。我最近一直在思考,很困惑的就是,就像许倬云先生说的,中国是复杂的共同体。大家知道我前两本书都是以“中国”为题,北大的罗新教授曾经说过,目前有众多以中国为题的著作出版,这本身就显现出我们一种整体的焦虑,我觉得是非常在理的。我甚至下一本书不想用“中国”的概念了,因为非常不好用,政治的、文化的和地理的全部搅在一起,我宁愿用“东亚大陆”这样的概念,真的是这样的。所以一直有这样一种非常纠结的感觉。  另外一点,我们三位跟许倬云先生一样,都是中国人,我们看中国的问题肯定不是“他者”,所以感觉许倬云先生在这里面一方面有史家的严谨和缜密,同时他是带着情感的。许多东西是纠结的,尤其是中古之后,涉及到蒙元时期和满清时期,是很纠结的。由于他不是“他者”,所以我感觉许先生跟我们一样,还是作为中国人写中国,跟“他者”来写肯定是不一样的。 再往前,我想说两句,我感触特别深的就是,作为一个考古学者,从许先生的书里面可以得到好多教益,尤其是可以由已知推未知。现在许先生浓墨重彩解说的是文字出现之后的事,而前面非常悠长的上古历史,我觉得应该由考古人来填补,中国的上古历史就是应该考古人参与写史。许先生梳理的防御北边,一直有来自内亚的文化冲击等等现象,可以上溯到我所做的三代甚至更早的时期。 另外一个最有感触的就是,到最后,许先生把中国的发展上升到文化的层面。文化就是一种因应自然的生活方式,而这种生活方式由涉及到政治制度的出现,再往上追溯,还应该是把它放在中国大的地理范畴来看,任何历史悲喜剧都是在地理的框架中,在地理的大舞台上上演的生活在中国这块土地很有可能对我们来说是一种宿命。一方水土养一方人,到最后许多许多东西——文化甚至都是一种附加的——是从地理的地缘这个大的基础上衍生出来的,就是这样一种感觉,特别有一种一以贯之的感觉。具体细节方面,我作为做中国上古史和考古学的学者,觉得完全可以跟许先生一起做这种大的分析,从专业的角度进一步丰富我们对中国这个复杂共同体的解说。 许楠:许老师是一直在强调他是研究上古的,杨老师研究的时代跟我们比较近一些,跨了这么长的一个时代的脉络,请杨老师谈一谈许倬云先生的这本书。 杨念群:刚才许老师特别提到的一点我也是有感触,现在大家都有一种焦虑,就是什么叫“中国”。“中国”这个词实际上有很多的定义,有很多的说法。为什么会出现这种焦虑?主持人说,我研究的历史比较近,是研究清史的,直到民国这一段。最近美国出现了一个叫“新清史”的流派,他们有一个说法,说清朝不是中国。因为清朝不仅统治中原和江南,还统治着所谓广大的内亚大陆地区,和明朝的版图是完全不一样的,几乎扩大了一倍。所以按汉人统治王朝的角度分析,清朝虽然扩大了版图,但是它的统治方式发生了变化,与汉人政权的统治不太一样,所以它已经不是中国了,跟明朝历史接不起来。这个观点引起非常大的反弹,有各种各样的争论和说法。  我是不大同意这样一个说法,但是这里面其实也透露出一种焦虑,也就是说,异族的政权在中国这样一个复杂的共同体内,应该扮演什么样的角色?这个问题长久以来都有非常大的争议,中国在形成过程中——许先生刚才录像里面提到了,是一个不断变动的过程——本身的定义和边界也在不断发生变化。但是在不断发生变化的过程当中,它的版图在扩大,但是谁来统治,统治得如何,最后变成了一个问题,特别是异族统治时期,有些人“喜欢”,有些人则“不喜欢”。 如果大家看许先生《说中国》这本书,你明显会发现,许先生是不喜欢清朝的,这点是跟我们前辈很多学者有点相似,比如钱穆先生的一些著作,包括《中国历代政治得失》,大家可能都看过这本书,钱先生有一个非常著名的论断,他认为清朝跟以汉人为主体的政权是完全不一样的,是一种“部族政权”,非常落后和野蛮。许先生在这点上和钱先生有点相近。 但是钱先生是宋学家,他守的是宋朝的学问和道德,宋以来的儒学道统都是排斥异族的,这个非常有意思。但是许宏老师为什么提到大家有一种焦虑,因为清朝的版图确实是由满人最后奠定的。包括后来的民国和中华人民共和国,基本的版图规模也是接着清朝延续下来,所以无论喜欢不喜欢,现在主要版图和国体都是从清朝传承而来的。不能说清朝不是中国,否则中国的历史没办法往下接着讲了。这里面的焦虑是非常深的,恰恰也说明中国作为一个话题,不断会阐发出新意。 刚才许老师说,现在大家不愿意谈中国,谈得非常多了。其实这种焦虑大家都有,但是我认为许先生谈完中国,不但中国还得继续谈,而且还要谈得更热闹,以后大家可能还得继续谈中国。但是中国到底是什么,还有很多讨论的余地。 许楠:我很感兴趣。谈到“中国”,您能不能用非常简洁的语言说一下您的认识? 杨念群:这个对我来说是个难题,我不做定义。中国,刚才许先生说了,它是有一定地理版图,有一定文化、经济、政治的复杂的共同体。但是如果再稍展开一点的话,大家会注意,除了“中国”之外,现在比较热闹的话题的是谈“天下”。什么叫天下?所谓“民族国家”是现代国际关系建构起来的一种秩序,世界秩序,但是这个世界秩序出现了问题,比如美国是老大,想打谁打谁,他是民族国家体系的一个仲裁者。我们能不能用所谓中国古代的天下观替代这个所谓的民族、国家系统?我觉得恐怕是有一定的困难。但是这确实给我们提出了一个问题:中国和天下的区别到底是什么呢?还有一个词叫“大一统”,我最近在考虑这个词,“大一统”跟“中国”、跟“天下”又是不同的概念,这三个概念之间到底是什么关系,我觉得是可以讨论的。“天下”是一个地理的观念,在更大的意义上,中国可能是一个文化的符号和象征。而“大一统”是加上地理、文化、政治的一种控制和治理的总体说法或学说,也是一种行为实践。这三者的关系是可以讨论的,一会儿可以展开这个话题。 3.关于“我们自古以来” 许楠:待会儿会留大块的时间给杨老师,在这方面着重给我们说一下。又到王铭铭老师这儿了,王铭铭老师总是很无辜啊,因为许老师说到了大家现在一谈中国就有点焦虑,杨老师也说这个中国还得往下谈。您怎么看啊? 王铭铭:这个我没有想到,我还停留在谈一点总的感想。我读的时候很认真记了他在卷首语的一段话,我想念一下。许先生说:“二年刀圭,三载疗治,长夜不寐,随时思索。我终于认知,这一多元复杂共同体,不能仅仅由国家、族群或文化,各单一角度讨论,却是看作三者的混合体。由于很早就凝聚了一个核心,才有不断转变与成长的依托:因能容纳,而成其大;因能调适,而成其久。这一共同体,经历了目前进行的全球化,应以其特性,融合各处人类,共同缔造人类共有的大同天下。” 前面两句,我还是有点异议,比如,“中国”这个综合体,到底是不是仅仅是许先生说的国家、族群和文化的综合体,还是内含更多?一会儿请两位历史考古方面的老师进一步来解惑;另外,比如,是不是存在许先生说的“凝聚的核心”,我觉得也是一个值得探讨的问题。我看核心是有的,但是多样的,即使相对固定,也可能比较多的属于是漂移性的,不然怎么解释我们的首都也移动?不过,许先生上面一段话说的第三点非常善良,含义很深。我们现在很牛了,在世界上是大国,怎么处理跟别人的关系?他认为,这个时候,要从历史上吸收我们处理跟其他民族、其他文化、其他人类关系的智慧。这本书我感觉就有这样一个主旨,这对于我们这个时代是非常有意义的,而且又是一个老先生写的,所以应引起更多的讨论。 许宏:那就接着说。首先我觉得今天在这儿谈中国,大家的一个共识是,我们不应该是由今推古地论证中国,我们的责任不是论证中国的政治合法性,而是应该从像许倬云先生这样的大视野,把它看成一直是在变动不居的复杂共同体。如果从今推古,就是“自古以来”就怎么怎么样,都在现在中华人民共和国境内就不好谈了。  如果有这样的共识,首先我们就要说,中国是由小到大,最初应该是由无到有的这样一个东西,如果它是一个存在的话,肯定是这样。当然,中间也有从大变小这样的动荡、波折,但是从最初是不是还要有由无到有,由小到大的过程?从这个意义上讲,是不是中国应该做无限制的上溯?我一直愿意打一个比方,中国如果要是上溯到旧石器时代,有意义吗?那个“中国”是什么概念?是政治和文化的概念吗?各种解读,包括现在我们说的中华五千年,包括像本人所提出来的,用一个具体政体的诞生,作为核心文化政体的诞生,来界定中国的出现,这些都不矛盾,都有其道理。我们说一个小孩出生,从“呱呱坠地”这个角度界定肯定没有问题,这是做最狭义的理解,二里头作为东亚大陆最早的核心文化,就相当于小孩呱呱坠地。如果我们说这个“诞生”应该上溯到胚胎成形,或者是精子和卵子碰撞的一刹那,甚至是父方和母方任何一方的诞生就是后来新生命的前提,这都可以。但究竟什么是“中国”呢,这问题又出来了。 许倬云先生从一开始就写得非常好,现在分子人类学的进展已经告诉我们,基本上主流意见是现代人类都是从非洲过来的,尽管当地土著是不是完全被消灭了,还是有一些杂交,这个还在争论。再往下来,在东亚大陆就有一些从事农耕的群团,它们有不同的生活方式和文化认同,但是那个时候有“中国”吗?后来这些群团由于共同的地理环境最后衍生出了精耕农业,又逐渐出来一个偏大的政体,像二里头这样,有了以中原为中心的核心。如果以前是“满天星斗”的话,到了二里头国家出现,就可以说是“月明星稀”,其他群团都黯淡无光,甚至退出历史舞台了。这个时候,我感觉开始像许倬云先生论述后世的那些,是由于北边气候的变化、环境的变化,开始有威胁了,影响进来了。这个大的政治实体一方面由于内部的需要,由于有精耕农业,安土重迁,走不了,一个复杂社会就起来了,同时可能是外面有更大的威胁,导致“最早的中国”这样的政治实体出来了。 许楠:我其实有一个问题,大家在谈到中国的远古时期的文化的时候,或者说我们在谈论中国,从有文化概念上的中国开始的话,到底有没有一个共识呢?  许宏:这个问题非常有意思,是我们在思考“什么是中国”的时候必须考虑的问题。那样一个一个人类群团,现在如果都在中华人民共和国境内,任何东西,包括诸位老家的远古文化,我们都认为是源远流长的中国文化的一个环节。但是当时那些完全不同的环境背景,导致他们有不同的生产、生活方式,不同的文化。他们有共同的认同吗?这是一个问题。我们是不是该在这个时候时时警醒:我们的思考是不是更多地融进我们作为当代人的理解和建构,屁股决定脑子?如果我们现在不是这样的大国家,会怎么考虑我们家乡的文化、文明?而且,单线进化论是不是唯一的解释?这些都是有问题的。正因为从这个意义上考虑,比如良渚文化,许倬云先生也提了,我们现在说是实证中华五千年非常好的标本,在我看来,良渚文化当然是满天星斗那个大的时代东亚大陆最亮的一颗星,但是我们如果稍微冷静、客观地看,良渚文化是不是走过了它生命史的全过程,作为一个政治实体走过生命史的全过程?良渚文化后来被中原文化所吸纳的那些东西,是不是只是一种“扬弃”?我们从另外一个角度思考认识就不一样了,所以这个非常有意思。 我刚才说过,我们都是中国人来考虑中国的问题,不是作为“他者”,这就是说,我们和我们的研究对象有非常贴近的地方,像甲骨文这样的发现,甲骨文一旦进入我们学术大家的视野,他们立马可以通过《说文解字》,很容易地把这些东西破译出来,而商博良破译埃及石碑就差得很大,这是我们很大的优点。缺陷和不足则是,我们是学术上的寻根问祖,是带着情感来探究祖先的足迹,刚才说了,包括许倬云先生都是这样的,这都是可以理解的。一说起来,这个问题就很复杂,涉及到认识论的问题了。 许楠:杨老师,您也谈一谈。 杨念群:刚才许老师特别提到一点,我非常同意,现在咱们外交部发言人的口头禅就是“我们自古以来”就怎么怎么样,“自古以来”,这个“古”是古到哪里去?古到地下?从考古发现的一些东西讲起,还是要追溯到文字记载的最远端的那一点?好像不清楚。所以我的意思是,许倬云先生已经特别提出了,“中国”的概念在形成过程中是非常漫长的,它里面的标准非常复杂,而且有时候也是互相矛盾的。比如我们大家觉得,是不是地盘越大就一定越好,或者一定就是中国?不一定。历史地理学家葛剑雄曾经说过,中国历史上分裂的时候比统一的时候要多。但是如果按照这个标准来衡量,分裂的时候就不是中国,统一的时候就一定是中国吗?就不一定了。所以这里面涉及到一个非常复杂的问题,我们是用地理版图的概念来界定中国,还是用文化、族群的、种族的或者政治的观点、看法来界定中国呢?得到的效果是完全不一样的。 就我的看法来说,不一定地盘大就一定是中国历史上最好的时候,地盘小的时候也可能恰恰是中国文明孕育的最重要新起点。比如说宋朝。大家知道,儒家在宋朝以后,其实才真正占据了中国的主导地位。宋以前儒家的地位不是很高,虽然汉代有所谓博士注经,但是儒家对地方社会的影响是非常小的。根本没有太多的证据证明地方社会的普通老百姓知道儒家是什么东西,因为它没有机会往下渗透。 比如说唐代,咱们说唐代是一个大一统的帝国,其实唐代的李世民就有胡人血统。胡人难道对儒家文化就真那么上心吗?佛教对唐代的影响可能更大。所以当时有的秀才喜欢习武并不真喜欢读书,就是胡化的程度和汉化的程度是交相辉映,相互交流的。这是相互影响的过程,不仅仅是一个单一的汉化过程。这是陈寅恪先生的观点。 所以我们看到,后来北宋到南宋转化的过程,实际上地盘越来越小,到南宋偏安一隅,跑到杭州去了。但是儒家文化在那个时候才真正兴旺发达起来,就是因为在南方的宗族社会发达起来了,地方的老百姓可以通过朱子家礼祭五代以上的祖先,这种情况下老百姓才有权利可以敬宗收族,修祠堂,写家谱,儒家才真正渗透到老百姓的家里去了。那个时候,在江南或者南方、东南才真正形成文化核心的概念。 许先生说中国有没有核心,宋以后儒家文化确实成为了核心——当然,道、佛都有它的作用。地理和文化之间不是越大文化就越好,或者越发达,但是小也有小的问题,中国不断在变动,到后来异族入侵,蒙古占了中国之后,元朝大一统,但是文化层次反而被削弱了,它的统治九十年就完了,实际的控制能力也比较差。清朝实现了真正的大一统,是有道理的,所以我有一个话题,就是“中国”跟“天下”、“大一统”之间的关系是什么? “天下”主要是地理概念,大家知道,“天下”的概念最早出自“九州”——中国有一个相当古老的历史地理书叫《禹贡》,九州是想像的空间,它有不同的说法,比如有方三千、五千、万里的构想,逐渐由内向外地扩散,像圈层体系一般。但是中国真能达到“方万里”吗?其实没有,一直到唐代,中国还有本部州县和羁縻州的概念,本部基本是汉人,羁縻州就是少数民族、少数族群的地方首领控制的地区,是汉人进不去的。唐代有多少羁縻州?八百多个——真正本部的州有二三百个——但是那八百个州非常小。实际上从地理来看,代表本部的这部分地理空间往往被认为是“中国”的核心地带,它实际上跟周边的蛮夷相互对立,不是一个地理概念,是文化概念。就是所谓的要诸夏为核心,“守在四夷”,华夏与夷狄是一个对峙的关系。 所以我觉得,中国到宋代以后特别排斥外来异族,就是因为它地盘太小,实在没办法,徽钦二宗都被虏到外族去了。明代也是一样,明代跟蒙古一直对峙,最后重演了徽钦二宗的悲剧,明英宗土木堡大败,一下子也被掳到北方去了。宋明两个朝代有相似的地方,所以明代人特别喜欢回忆宋代怎么样怎么样,但是宋明的地盘都特别小,而文化的自我意识又特别强劲。 中国在某种意义上,骨子里面实际上是排斥异族的,所以在这一点上清代实现大一统,把公羊学里面排斥异族的部分剔除掉,变成了一个政治的、文化的和疆域的共同体。实际上清朝皇帝把中国的概念重新改造了,变成了一个可操作的东西。这三者之间的关系是特别有意思的,实际上“中国”跟“天下”、“大一统”这两个概念之间形成了一个互动关系,否则我们一提“中国”,你看《公羊传》、《谷梁传》里面都说“非我族类,其心必异”,必须排斥外人。 其实“我们华夏人”怎么怎么样是宋人的概念。许先生的书里面为什么讨厌清朝?因为清朝是异族,他觉得中国是汉人的脉络下来的,但是他又不得不正视清朝实现了中国的大一统,实际治理面积是有史以来最大的,现在中华人民共和国又传承了这个系统。所以,“中国”的概念在不断变化的过程当中,吸收了天下的地理观,也吸收大一统的政治文化,比如礼仪系统的演练,构造出一个现在的“中国”的形象。我们谈中国,一定要从这样的历史脉络演变的复杂性里边看到其中的要点,许先生说,中国是一个复杂的共同体,而不是单一地从地理上看,从文化上看,从种族上看:我们抓住一个的话都不是中国,综合起来观察可能才是中国。 4.看“中国”不要先把自己给绑死了 许楠:谢谢杨老师。王老师,刚才许老师和杨老师从考古和历史的角度都谈了他们对于中国的认识。从社会学和人类学来说,他们刚才谈的有没有引发您更深层次的思考? 王铭铭:他们两个有一个观点引发我的思考,他们指出,“中国”这个概念是因为焦虑才出现的,这我比较赞同。举一个例子吧,比如,我刚才见到许宏老师,他问我哪里人,我很自然地说我“是福建泉州人”,因为许宏老师不是外国人,所以我回答就自然说我来自一个地方,而不是“中国”;不过,我记得我有一次在伦敦有个老外问我说,你是哪里来的?你是菲律宾人吗?我就感到很焦虑,我就想,我难道有那么黑吗?那时我就说“我是中国人”。所以,“中国人”概念的出现有一定的社会情景。 我看,道理比较简单,而两位老师讲得很深,把我都给搞乱了,许老师我还听得懂一点,杨念群老师刚才说得“天花乱坠”,让我不是很好把握。 许楠:我作为主持人压力更大了,我才疏学浅,理解起来更难了。 王铭铭:我觉得要轻松一点面对中国,不要焦虑地说中国到底是什么。杨老师还是有焦虑,一方面批评许先生焦虑,自己还在讲中国到底应该是哪个板块。我想,“中国”的概念的出现,与梁启超这样的史学家有关系,我们原来没有说一定要跟文化或者国家相联系,以前没有这个说法,梁启超提出“中国史”。“中国史”是针对什么提出来的?这个是严肃的学术问题,我觉得针对两个方面:一个是针对朝代史,以前的二十四史都是一朝一代的史;第二针对的就是外国人写的中国史,叫做“支那史”。我们今天中国人宣扬自己的时候,有的时候有点傻,经常自己翻译Chinese,这个就是“支那人”。梁启超认为朝代不能概括中国历史的总体,而“支那史”是外国人对中国的看法,含有蔑称的意思。他想提出一个中国,如果翻译成英文的话,很简单,就是“位于中央的国家”,这个国家正在成为民族,寻求自我变革。  我想,许先生这本书尽管大家都很兴奋,说好像是二十一世纪中文出现了一本新图书,但是我想这个题目梁先生早已经说了,中国史是他提出来的,梁先生做了很多民族史的研究,有一大批学生,我们看到后面各种各样的大师都跟梁先生的思想有关系。 我想说的是,中国既是一个中心,同时这个中心以后并不是纯一的,它长期处在“一”和“多”的频繁关系当中,一体性和多样性的频繁关系,甚至这个关系严重到什么程度?某些被看成只能是多元的一部分的民族,它会变成“一”,就像刚才杨老师提到元朝和清朝的少数民族。因此,这个“中国”当中,夷和夏是不好分的。清初的时候,有些汉族学者躲到湖南的山沟沟里面写一些文章,说这个蛮夷入侵,我们华夏怎么怎么样。这个清朝的皇帝就非常不高兴,说你才是蛮夷呢,我们明明是继承了商周的传统,你这个人狭隘地躲到山里面去,你才是野人。当时提到宋什么的,都是被这些蛮夷视为蛮夷的。 我觉得还不止于族群的复合多样性、错综复杂的一与多的关系。说到“天下”,那么,应该说“天下”是在我们获得“世界”这个概念之前用来形容世界的那个概念。天下指的不是国家,不是族群,也不是文化,不是许先生说的那些近代的概念,而是完整的世界。中国如果历史上是一个天下的话,我认为它的内涵应该比许先生写到的要远为丰富,它还是这些族群和文化,而且它是一个国际关系制度,是一套处理世界关系、展开世界活动的方法。 兴许许先生也有这个含义在里面?或者说,他可能像一些老先生那样,喜欢看一些电视,对世事比较敏感。记得钟敬文先生九十多岁先生有一次讲座……(对主持人)你会不会听得不耐烦啊? 许楠:您说的挺让人着迷的。 王铭铭:有一次,他讲座就讲飘柔洗发水广告,人家还以为作为民俗学家,他该只讲民间农民的习俗,可是他却十分“时尚”。这个许先生可能——我猜想,不一定是对的——他可能是在电视上看到什么“一带一路”,就提出来中国作为一个复合型的共同体这个观点来。我觉得这也还算是符合我们这个时代的特征,也还算是比较准确地了解我们今天的“华夏人”之风度,与我们占有的世界政治经济地位之间的察举。 他善意地提出一些主张,想劝说我们更有风度一些,在方略上更注重“多样性”一些。但有一点他却可能没是没有认识透:于我看,我们的世界方略与世界活动如果是合适的,那么,它便不应该纯粹是政治经济的发展,不应该是纯粹的对外的拓展。如果要点明的话,那么,我愿意说,这本书本应该可能继续说你要有一套文化性的国际关系的处理办法,因为只有这样,我们才可能把过去的天下重新“谈回来”。他书名叫“说中国”,其实里面很多谈“天下”,经常说天下建立了,然后又衰败了,建立又衰败了。我大概印象是这样的。所以,我有这样的评论。我认为许先生局限于国家、族群、文化的复合共同体来理解“天下”,这是有局限的,值得我们进一步讨论。 许楠:其实许先生在这本书里面也提到了一个“坚实核心”的话题。我们刚才听许老师从远古、从考古学上来说,我们大家追问国之古国可能还有一个统一的东西,用这样一个概念来阐述它。  杨老师也提到,我们这么长久的历史过程当中,在不同的朝代对中国的认识也是有不同的。接下来的一个问题是,中国从古到现在,到底有没有一个特别清晰的“坚实核心”,促进了这个国家的形成,到今天这个模样? 许宏:完全可以顺着王老师的思路来说。刚才他讲之前我就在想,我想了一个话题,但是不知道有没有胆量说。他这么一说,我觉得是可以说的,供大家拍砖。 我最近看许倬云先生这本书,继续思考何以“中国”的问题。大家关于中国的定义五花八门。后来想一想,是不是不管什么人,只要到了中国这个地方,它就是中国文化,就是中国人?王老师还讲到,入则华夏,出则夷狄。还可以上升到大的地理框架看。中国大的本土范围在五百年前的大航海之前,海洋上尽管有一些活动,但是基本上没有大规模的文化交流,等于说从青铜时代开始,内陆时代的西北就是中国改革开放的前沿阵地。 如果我们认可这样的话,整个中国就是一个大盆地,这样一来,中间的特质就是定居农耕、精耕农业,蒙元本来想把这个地区变成草场,后来一看根本不成,还是按照中国人的统治方式来统治。我们从东周时代华夏意识形成开始,入则华夏,出则夷狄,你到了湘西你就是夷狄,我在中原或者在北京这个地方,就是中国人了。现在看来,这个非常非常有道理。  许倬云先生说是八宝粥、豆浆,甚至可以说是大染缸,什么东西来我们都有一种内化的能力,像王老师说他是福建人,许倬云先生尽管跟我是同姓的许姓,他是无锡许氏,本人是山东胶东许氏,文革以前的家谱完全没有了,我们有没有关系,完全不知道。至少许倬云先生、王铭铭老师如果在元代的话,他们是“南人”,我们是“汉人”。什么意思?胡化的色彩浓厚呗,甚至我的祖上是不是中亚来的一支,是不是藩镇、燕云十六州那里面的人改姓的,都完全不可知,但是现在的认同全是中国人,所以不以族群而论,绝对是正确的。一进了中国这个地方的大盆地,由于这样的地理状况,导致它必须采用这样的生活方式,包括文化和社会、政治统治方式等等都被地缘决定了。 我又想到一点,是许倬云先生毕竟是一个国际学者,他尽管是作为中国人谈中国,但他是有浓厚的世界主义理念的,我非常赞同,只是我觉得这个书谈得还不够。就是说我们不能把自己外化,认为我们首先是中国人,而不是作为全人类的一员,这个中国根本不可能自外于世界,它和外部世界休戚相关。像杨老师讲的,李唐王朝这种胡化程度,还有像我们北方人这种胡化的程度,甚至有一些胡化的东西后来都被认为是中国文化的一部分。 我举个例子。许先生的书是通史性的,三代讲得比较少,几章就过去了。所谓夏、商、西周三代,现在在我看来,应该是一个很大的国际化的时代,那个时候还不太有华夷之辨,中国的主体自我认知还很弱。从龙山时代到商代晚期,殷墟时期,大家想想,文字(甲骨文)的出现非常突兀,到现在我们还没有找到明确的、源自本地的传统。马、车,还有带墓道的大墓,殉人的习俗、青铜冶铸的技术,小麦、绵羊、黄牛这些东西,都是那个时候最新进来的。 如果中国自古以来就是独立自主发展起来的话,把这些东西排除出去,那什么是“中国”?“中国”形成期的外来影响,很明显就是从那个时候开始的,甚至更早。许先生举例说,五帝中除了黄帝,其他什么炎帝、颛顼太昊、少昊等都跟定居农耕有关系。黄帝据说“以司兵为营卫”,是特别善于打仗的一支队伍,最后黄帝成为我们中华民族的符号了,黄帝哪儿来的呢?很明显,线索指向西北——我们不敢说得很清楚,但是明显是指向西北。许先生也说了,那个时候由于气温变低,导致北边生态环境恶劣,北人南向,我们现在看,最新发现的陕北的石峁城址就是一例;本来红山文化是农业文化,后来由于环境变化衰落下去了,被一些青铜文化取代。很明显,这些东西就是东亚大陆国际化的开始,逐渐抟铸成带有核心的中国,这跟当时整个欧亚大陆大的青铜文化体系的变动是分不开的,青铜大潮是一拨拨过来的。西亚、中亚青铜文化的出现比我们早一千多年,所以方方面面的东西都让我们必须在全球文明史的大视野中看中国是怎么形成的。 相关联的再说一句,就是我们说中国本身就是文化本位的产物,是自我中心的。近代以前,根本不知道外面还有那么大的天地。但是不管怎么样,中国就是这样一个大盆地,说句不好听的话,就是一口大井,如果不向外看,我们就是井底之蛙,我们很长一段时间不向外看,只说中国如何如何,而包括我们考古学上有多元说、一元说,多元和一元都是在大井之内谈的,再往外,就很少企及。从某种意义上,可不可以说,我们就是井底之蛙,但是由于这口井太大,所以往往使我们有遨游的感觉? 杨念群:我接着许老师的话题。许老师又提出另外一个看法,跟王铭铭的看法一样,就是我们看“中国”不要先把自己给绑死了。即使从内部看,也应该从一个世界主义的观点,从外国来定位这个中国,否则的话,我们自己先把自己定个位置,说中国是什么。包括现在的很多新儒家,说中国就是儒家的天下,我们就是要死命捍卫儒家的东西,儒家的东西就是好的,五四全错了,砸烂了传统的盆盆罐罐,我们现在什么都没有了,把儒家恢复了一切就都有了,我非常不同意。刚才也提到一点,就是“一”和“多”的问题,我们谈中国,包括版图也好,种族也好,文化也好,其实是不断伸缩变化的过程,在伸缩变化过程当中,其实内部的内涵也在发生一些变化。我们不要急于定性,一旦定性形成所谓坚实的核心,肯定是自缚手脚。这里面涉及到非常复杂的问题,刚才也提到人种,比如王老师像波斯人,因为他生长在泉州,那时候波斯商人比较多,所以他可能跟波斯有关系——波斯帝国很了不起。我祖籍是湖南,但是在北京长大,所以我胡人血统、蛮夷血统好像显得少了一点,变成北胡了。有一个历史地理大家谭其骧先生,他写过一个著作,说广东人都是蛮夷,湖南人都是蛮夷,不是什么汉人。如果我们就是在儒家的统一大旗的引领之下,自认都是汉人血统,弄起来之后中国的文化显得很单一,中国的内涵也很单一,所以宋儒的东西有一定道理。但是,本身强调文化核心的性质,也可能遮蔽我们一些视野,使我们变得不太容易包容多样性的东西。 王老师是人类学家,他这点对我们历史学的观点有很大的补充。他的眼光总是看周边,他前一段跑到西藏待了很长时间,要搞藏彝走廊(王铭铭:已经搞完了),就是在汉人周边转,他就不回来。像我们老是趴在北京,显得视野很狭窄,他到处游走,属于我们大唐帝国胡人的感觉——我当然是开玩笑。这个意思是说什么呢?定义确实很难,比如我们还有一个可以讨论的话题,就是中华民族。我们知道,中华民族在近代据说是梁任公提出的概念,其实这是讲中国是一个多民族、非常复杂的共同体,这里面涉及到一个很大的问题,中华民族到底是什么,我们现在也说不太清楚。因为你看抗战的时候,顾颉刚先生说过一句话,“中华民族是一个”,所有的民族都必须是在一个中央政治的统一领导下,不应该有自己的认同问题。但是这个时候又有很大的争论,吴文藻、费孝通先生是人类学家,做过许多民族调查,认为各民族应该保留自己的文化认同,傅斯年先生说不能说这个,什么“云南调查”,是不对的,必须抗日,在抗日的前提下我们就是一个,不能提“多”,只能提“一”。但是抗战的形势一旦过去,我们在整个大的和平环境里面,是不是还只能提“一”?这就是一个问题。  我老是讲一个故事,我在延边跟朝鲜族的哥们儿聊天,喝酒,喝多了,喝多就说话。我说,你说你现在觉得怎么样?你觉得你高兴做一个中国人吗?他的回答是,我作为一个中国公民我觉得骄傲,我愿意,但是我不认为“中华民族”这个概念就能真正概括我们朝鲜族。当时我很吃惊,我觉得,“中国”和“中华民族”不是一个概念吗?但是在他眼里是两个概念,作为一个公民,就是民族国家、现代国家的身份,他很骄傲,比做韩国人可能要显得更那什么一点,大呀,“大一统”啊。但是,他又觉得,“中华民族”是汉人弄出的这么一个东西,是不是能代表他的民族身份,还是有问题的。 所以当时对我来说,是非常有刺激性的一件事,我觉得在他那个地方,多元的民族氛围里面,我们是不是太过于去代表他们发言?我比较同意王老师的意见,就是“一”和“多”永远处于不断变化的过程当中,我们考虑“一”的时候,过度强调“一”的时候,是不是考虑“多”的因素很不够?当然我们也不能过度地强调“多”的因素,不把“一”当回事,那整个中国就不成其为中国了,它永远是“一”和“多”的辩证关系,在辩证过程当中构成复杂的、动态的复合体。不应该从定型的角度过度把它实体化,无论中国到底是什么,最终也没有办法实体化。现在很多官员动不动做一个精神,民族精神,概括出几条,比如“北京精神”,北京精神第一条是爱国,难道西安的人不爱国吗?爱国怎么成为北京精神呢?后面有几条勉勉强强搭得上北京人,但是外地人就急了,说你包容,我江南人不包容了?我上海人不包容?这个东西永远是动态的,如果概括成什么什么精神,最后都是自我封闭结果。那这个历史永远是处于一种不确定的,或者过度地把它刻板化、确认化,历史的动态在刻板化的过程当中就消失了。 王铭铭:我很赞同。这个书后面附了葛兆光的文章,葛兆光最近也提倡“从周边看中国”,其本质是从东亚、越南这些有汉字的地方看中国。我们的社会科学家很多从周边看中国,但是更多是从少数民族和外国,不一定是东亚人,包括西域的、欧洲的人怎么看我们。视角还应该是更多的,尤其是应该更多看周边的非汉文字圈怎么看中国,我们站在他们的角度如何认识自我。刚才听了两位老师的发言我也有这样的体会。 中国需要学究气的人,现在太功利了 提问:各位老师好。我了解到,春秋战国时期那个时候文化是很璀璨的。但在那个时间段,中国是分而乱的,思想比较多重化、多元化,比较难整合。从汉朝废百家而尊儒术,在那以后中国比较大同了。现在从现代这个时间来说,大家有一个国际化的视野,更多地接收到更多的学说,更有一些人开始接受胡适新文化的一些东西。想问各位老师,我们当代人怎么看待这样一个多元化的文化,或者怎么去整合它呢? 王铭铭: 不要觉得自己的文化跟别人不同就以为自己不是“人”,因为我们都是人类啊,所以我觉得不要过度强调这个意义上的“多样性”,而是要承担起思考我们人类共同命运的使命。我们中国的学者一般没有这种感觉,我们一般都是民族主义者,宣扬一下自己的文化跟别人不同,然后就成大师了。杨老师好像是这样干的,不是吗?我不知道。 许楠: 您这样一说,好像说大师都是骂人似的。 许宏: 我有一个补充,跟三位朋友说的都相关联,所谓中国的认同多元化,为什么中国这个东西还能存在呢?刚才涉及到核心文化,可能还是有这个东西。“中”这个东西最初甚至可以上溯到我们研究的龙山时代,甚至更早,就是“地中”(大地中心点)的观念,至少商代晚期人把自己的都邑叫“大邑商”、“中商”,不是商代中期,而是位于天下之中,后来的西周也说“中国”,说“中国”在洛阳这一带,据研究,清华简《保训》上,对地中的勘定可上溯至舜的时代,而商王的祖先上甲微最后把地中落实到嵩山这个地方。这个概念一直源远流长,从“地中”、“建中立极”到“中庸”,到刚才这个朋友说的春秋战国时期肯定是原典化的时代,那个时候璀璨的思想文化肯定是之前几千年的积淀。这种东西很可能是积淀下来,融进了春秋战国的典籍,尤其以儒家为主的典籍,后来逐渐融进中国人的血液之中。这种东西具体说起来还偏于模糊,但是还有可能与中国的存在和认同有一些关联。  杨念群: 刚才王铭铭开了我一个玩笑,说我是民族主义者,我们俩经常调侃。我想是这样,刚才许老师也说,中国文化融合历史,确实传承或流传下来一些可以作为核心价值的体系或者理念,但是有一点,千万不要把它作为排斥异端的手段。而且关键以前是说夷夏之辨、多族群的多样性,现在的危险是加上一个民族主义,把西方认为是新蛮夷,通过弘扬自身的文化变成对抗西方国家和文化的极端情绪的手段,这是非常非常糟糕的一个事情。我的想法是这样,所有的核心价值,所有的体系,第一是变动的,第二应该是在一个多元包容的环境下发展和进行讨论的,这点我非常同意王铭铭的观点,费孝通先生的十六个字永远作为我们一个标准,而且历史学在这点上确实受到了人类学之赐,给我们提供了外来的多元的影响,当然人类学也受历史学影响比较大。 提问: 听三位讲了很多中国的定义,中国的源头等等这些东西,但是我总觉得离现实远了点,现实中国面临的实际上是文明冲突的定义,你讨论中国是什么的时候,可能再过十年二十年中国就不存在了,大家现在都信基督教,以前“满洲国”被日本统治的时候都学日文。这种情况下,大家讨论什么是“中国”定义,抽象的概念,怎么理解中国面临的民族主义兴起,实际上是由于外部的威胁造成的戍卫,是因为西方文明的强势文明对中华文明的威胁,西方文明统治世界,从1991年之后,他这个态度,这种心态是一直没改变的,所以这种情况下,各位谈着抽象的世界主义,我觉得太学究气了,不接地气。三位能不能联系实际国内的政治矛盾谈谈你们的看法。 杨念群: 我觉得很简单,您说的这个应该问李克强总理,他最接地气的。你说的太学究气,我觉得学究气在中国很有必要,不是自我保护,中国需要学究气的人,中国人现在太功利了。当年钱锺书先生说,二三素心野老在荒江野屋中做的东西,如果大家都懂了你这个学问,必成俗学!你让我们在对现在的所谓国际大事、文明历史发表看法,我们没有办法回答,我们各自都有各自的专业,从各自的学究的立场来跟大家交流,仅仅如此而已。 提问: 我是来自开封的,我的同学有一个是北宋的时候传到开封的犹太族,他属于犹太族,现在被定义成汉族,但是他一直不认同自己的汉族身份,中国官方又不给他犹太身份,以色列的国家也不承认他是犹太人,他自己坚持对以色列有一个特殊的感情,他自己跟我说,认为自己是犹太人,他到底属于中国文明还是犹太人,犹太文明呢? 王铭铭: 他们就是“人”嘛!人类没有非杂种的,开封的犹太人他们也是杂的,混杂的,种族主义的纯洁人种的观念不能形容他们。民族的自我认同和国家的认同有这些矛盾,都是因为我们理论上把每个民族都说成是纯的。所以刚才我们三位都承认我们要么是胡人,有杂过、串过,要么就是波斯人,也是串出来的。  (责任编辑:admin) |