|

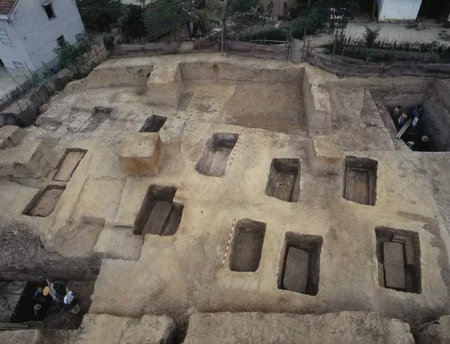

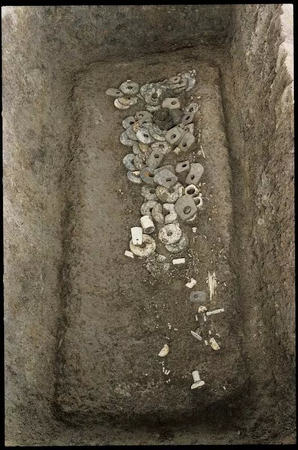

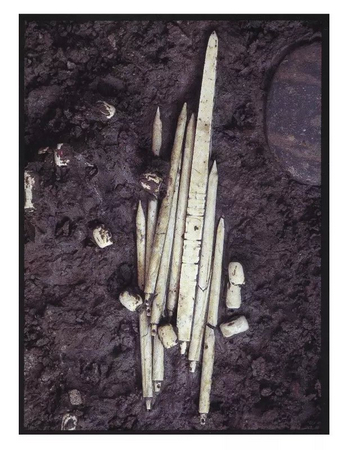

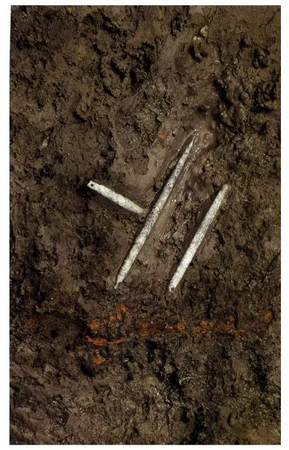

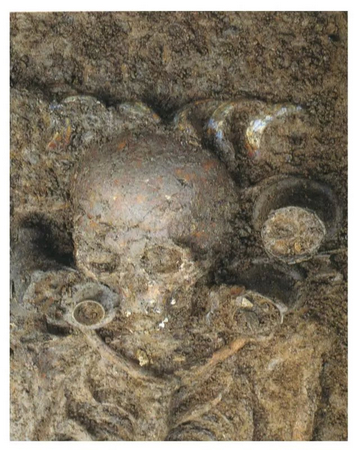

良渚文化是高度复杂化的等级社会,各聚落群之间存在着级差和等级,体现在聚落规模的大小和聚落内部的社会结构上。比如作为良渚文化中心址的良渚遗址群,以良渚古城为中心大约有42平方公里,加上新近发现的位于古城西部的面积为8平方公里的水利系统,总面积逾50平方公里,而水利系统所保护的良渚遗址分布的密集区域达100平方公里。良渚古城中心有莫角山大型礼仪性建筑基址、反山王陵,以及扁担山、卞家山等组成的外郭结构。在高等级聚落内部,社会集团的等级表现在生活的居址和死后的墓地上,墓地的营建和规模、墓葬的葬制和礼仪,尤其是反映高端手工业水平的随葬品更是这方面的集中体现,玉器就是其中最重要的内容,不但反映了当时的原始宗教信仰,而且体现了墓主人的身份、等级和地位。 良渚文化墓葬除了少数位于现在的水位线以下,保存较好之外,大多数都埋设在人工堆筑营建的高台(坟山)上。不过一般等级的聚落中生活区和丧葬区并不区分,墓葬就埋设在房前屋后,只有高等级聚落才有专门的高台权贵墓地。权贵墓葬多有复杂的棺椁结构,如置放独木棺的棺床或枕木,再套框形的椁。不过江南潮湿,土壤多酸性,墓室又有一定的空间,人骨保存很差,甚至遗骸全无,所以墓主的性别常不能鉴定,只能通过随葬品的组合关系进行判别。 崧泽文化墓葬中,随葬璜、纺轮还是石钺是两性的重要标识。在能够鉴定墓主性别的崧泽文化墓地中,凡是随葬璜和纺轮的,基本为女性,随葬石钺的一般为男性,青浦崧泽、昆山绰墩均如此,这与同时期凌家滩文化墓地中璜、钺同墓共存,没有男女性别之分有着鲜明的区别。 作为女性标识的璜,在良渚文化时期的使用非常短暂,到了良渚文化中晚期璜就基本不见了。良渚古城外东北的瑶山遗址,位于天目山余脉的一座小山丘上,海拔约36米,依托山丘堆筑营建,是一处回字形祭坛和墓葬复合的高等级墓地。13座墓葬分为南、北有序两列,南列M12为核心墓葬,墓地整体保存完整。北列墓葬随葬璜、成组圆牌、纺轮,不见南列墓葬中的玉石钺钺、三叉形器、成组锥形器、琮,显示了鲜明的性别特征。北列墓除了M11墓坑大、出土玉器数量丰富、品种多样之外,其余墓葬出土玉器数量和品种远远少于南列,女性地位虽逊于男性,不过人数大致与南列相当。  图1 瑶山祭坛和墓葬复合墓地  图2 瑶山北排女性显贵墓葬M11局部 良渚古城内西北部的反山王陵,平地堆筑营建约4.5米高,加上封土应该更高。反山墓地也大致可分为略有偏方向的南、北两列,九座墓葬中仅M22、M23随葬璜、成组圆牌、纺轮,它们不出土男性墓葬标识的玉石钺、三叉形器、成组锥形器。女性墓葬数量大大减少,反映了男权已经占据了绝对的主导地位。  图3 反山王陵  图4 反山女性显贵墓葬M22局部 高等级权贵墓地中女性地位不及男性、人数也逐渐衰减,这一变化自然有一个发展过程。璜是崧泽文化时期体量最大的玉器,为女性墓葬所特有,良渚文化中后期璜退出了玉器组合的舞台,说明良渚社会向男权居本位的转变,也反映在血缘社会中男性已经完全发挥着维系社会稳定和凝聚力的作用,从女承嗣演进到从男承嗣。 反山M12、M20是反山墓地中随葬玉器数量最多、种类最丰富、品质最佳的男性权贵墓葬,可以视为最高等级权贵用玉的代表。反山墓地中一些玉器组合,如成组半圆形饰、带盖柱形器、成组锥形器等还是良渚遗址群和相邻地区的高等级墓葬所特有。 反山M20棺外套椁,出土的玉、石、陶、象牙器等随葬品若以单件计算共538件,以玉器为主。三件琮式柱形器置放在葬具(也可能是椁盖)上,这种用玉制度仅见于良渚遗址群和毗邻的临平遗址群的高等级墓葬中。良渚遗址群后杨村遗址的良渚文化晚期M4中,弧凸形的棺盖尚存,三件琮式柱形器原样等距伫立,说明这一制度在良渚遗址群延续了近千年。  图5 反山M20全景  图6 后杨村M4独木棺出露及棺盖上的柱形器 除了单体的柱形器,良渚遗址群权贵墓葬中还有带盖柱形器。瑶山M9带盖柱形器出土时,盖体位于柱体的下方,柱体图像正置,推测原先可能系挂在葬具的一端。  图7 瑶山M9带盖柱形器出土状况 反山M20墓主头端部位有成组半圆形饰、冠状器、三叉形器、成组锥形器等。成组半圆形饰目前仅见于瑶山M12和反山M20、M23、M12四座墓,除反山M23外均男性权贵,有相当的等级,出土时半圆形饰呈环周状位于墓主头端上方,半圆朝下,背面的凹弧面有缝缀的隧孔,应该是冠的缝缀玉件。  图8 反山M23成组半圆形饰出土状况 冠状梳背是墓主头部的插件,海盐周家浜M30首次发现玉冠状器镶插卯销在象牙梳上,后来海宁小兜里遗址也有发现。冠状梳背分布地域较广,但有自良渚遗址群向外围区域渐渐减少的趋势。反山、瑶山墓地中每墓1件,青浦福泉山30座墓中却仅出土4件,苏南地区就很不多见了。冠状梳背没有性别指向,只是在相对低等级墓地中出土数量少,材质也较差。如桐乡新地里140座良渚文化墓葬中,仅5座墓葬出土冠状器,3件叶腊石材质,2件透闪石软玉。又如在良渚古城西南的文家山墓地中,18座墓中仅M1、M16各出土1件冠状梳背,当然这两墓也是墓地中等级最高者。  图9 海宁小兜里M6:23冠状梳背 三叉形器是男性权贵独有的头部插件,分布范围远比冠状梳背小,除了良渚遗址群和临平遗址群,到了嘉兴地区就很少见了,苏南和上海地区不见。三叉形器的中叉都有贯孔,贯孔的下方原先应该有笄一样的插件,反山、瑶山三叉形器出土时,中叉的上方往往有一玉管,与中叉贯孔组合后可使得中叉的长度加大。  图10 瑶山M7三叉形器出土状况 成组锥形器出土时均奇数,目前所见一组有11、9、7、5、3件不等。反山M20、M12、M14、M16均一组9件,等级逊之的M17一组7件,再逊之的M18一组3件。在良渚遗址群中,一般聚落墓地中的成组锥形器多为一组3件,级差昭然若揭。文家山和相邻的仲家山墓地中,最大型的文家山M1和仲家山M4,头端部位成组锥形器都仅3件。成组锥形器中1件往往较长,或雕琢纹样,锥形器底端或榫部均有小孔,底端面或榫头部位多不抛光,说明原先应该卯销在某一载体上。良渚遗址群庙前墓地M4曾发现成组锥形器的下方有横向的朱痕,应是锥形器卯销的载体残痕。嘉兴地区良渚文化显贵墓葬中,墓主头端有佩戴成组野猪獠牙的习俗,如海盐龙潭港M26,墓主头骨顶端出土了7对共14枚野猪獠牙,最粗壮的一对保存较好,下端磨平,中间挖孔,两侧切割出V字形小缺口,可以安插和绑扎固定在冠上。成组锥形器的使用方式可能与这种野猪獠牙组合冠饰类似。  图11 反山M20成组锥形器出土状况  图12 良渚庙前第三、四次发掘M4成组锥形器出土状况  图13 嘉兴高墩M3墓主头端部位成组獠牙冠饰 豪华型玉钺配有玉瑁、玉镦,还有结合玉钺纳銎后捆系的对应玉饰,有的髹漆柄还镶嵌玉粒。配瑁镦的玉钺数量极少,瑶山仅M12、M7两座,反山仅M12、M14、M20三座墓葬。良渚遗址群汇观山高等级墓地不见,嘉兴地区迄今也没有发现,其它区域也仅青浦福泉山、武进寺墩等少数高等级聚落的极少数权贵墓葬才有。玉钺一般每墓1件,良渚文化晚期福泉山和福泉山吴家场地点一墓出土多件玉钺,说明到了良渚文化晚期用玉制度发生了变化,不再严格遵循旧的制度。低等级墓葬中随葬玉石钺的情况就明显不如,用不上玉钺的以石钺替代,石钺数量最少的就只剩下一件了。余杭临平玉架山第V号环壕聚落中,一些墓葬出土了数量不菲的石钺,但粗制滥造,利用质地软的泥岩打制成坯后仅略加修整,随便钻一个孔,体形小的仅火柴盒大小。尽管如此,随葬玉钺也好石钺也罢,它们始终不与纺轮为伍,彰显了这一时期男性本位的控制力量和世俗权力。  图14 瑶山M7玉钺出土状况 反山、瑶山是同时期出土玉琮数量最多的墓地,材质和工艺最为精美,功能也最为齐全。反山M12:98大琮位于墓主头端部位,正置,可能原先枕于头下。武进寺墩M3:5大琮形制和出土位置与反山M12完全一致,不过两者相距近千年。反山M20有3件琮出土时正置,紧挨在一起,原先应摆设在墓主身侧。瑶山M9:4镯式琮出土时大体位于墓主上肢部位,侧竖,应是墓主的臂穿,后来桐乡普安桥、新地里遗址陆续发现了墓主臂骨穿琮射口的实例。反山M23:126琮位于两件璧之间,是目前唯一琮、璧有关联的个例。反山M12:91豪华权杖的玉镦位于M12:90琮射孔内,这件琮很有可能原先就串在权杖的柄上。反山M20有一件象牙器也穿到M20:124琮射孔内。可见琮的出土情景非常丰富多样。  图15 武进寺墩M3大琮  图16 反山M20三件琮出土状况  图17 反山M12可能串了玉琮的豪华权杖 反山、瑶山也是端饰出土数量最多的墓地。端饰是各种组装件的端部玉件,有卯孔、榫头的装置。少量端饰的功能已经明确,如玉钺的瑁镦、踞织机具的端饰,一些还用做塞子。绝大多数的端饰的本体应该是各类权杖,如反山M22:24端饰的卯孔内还残留有象牙质的柄。根据墓内的出土状况和端饰的形制特征,可以判断一些端饰存在配伍关系,如反山M20:48、49端饰,间距约80厘米,与玉钺仗的长度差不多。端饰的载体柄多朽烂不存了,一些称之为“柄形器”、“条形器”的玉件,它们的两端或一端有的还特意雕琢纹样,或许是某种端饰本体的写照。如瑶山M10:25、反山M12:110、反山M17:37、反山M17:40等。青浦福泉山M144:25,是一件琮式的柄形器,底端有榫头卯销,顶部雕琢圆柄,实际上也是某一完整端饰本体的写照。  图18 反山M22:24残留有象牙质柄的端饰  图19 青浦福泉山M144:25琮式柄形器 良渚遗址群内良渚文化晚期权贵大墓的资料不多,从后杨村墓地M4的玉器随葬情况分析,玉器种类和出土情景基本上保持了旧制,有冠状梳背、三叉形器、成组锥形器、柱形器、琮、璧、钺、带钩、玉刀等,然而同时期的武进寺墩M3、无锡邱承墩M5、青浦福泉山遗址吴家场M204、M207等,除了管珠、环镯之外,其它的种类几乎就精简为琮、璧、钺三大类了,虽然这一时期以反山、瑶山为代表的高品质玉资源(指受沁后的鸡骨白、象牙白的黄白色玉器)已经匮乏,材质上已经无法讲究,开始使用玉色斑杂、质地致密性差的玉料,由于多数玉料的致密性差,无法进行细致的纹样雕琢,纹样越来越粗糙简约,体量倒是越来越大,顺应了这一时期开始追求高琮、大璧、大钺的形制需求。寺墩M3随葬的33件琮中,高度超过10厘米有27件,最高的M3:26琮高36.1厘米。寺墩M3随葬的24件璧,外径超过18厘米的有20件,M3:65外径达26.2厘米。吴家场M204一墓随葬多件玉钺,最大的M204:28玉钺长30.7厘米。良渚文化晚期良渚玉文化浓缩精简为琮、璧、钺三大类,也为良渚文化后续玉文化因子的扩散和承袭埋下了伏笔。  图20 武进寺墩M3全景 (原文发表在《大众考古》2015年第5期 作者:浙江省文物考古研究所研究员) (责任编辑:admin) |