|

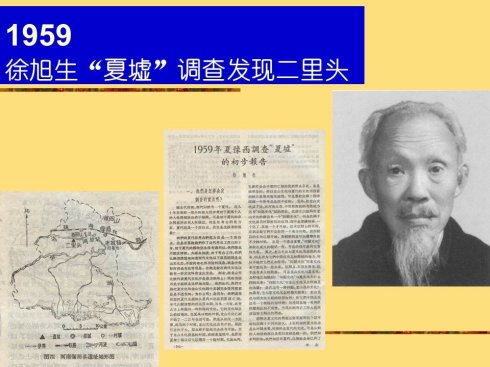

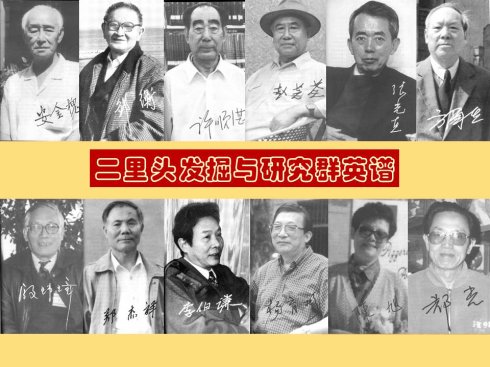

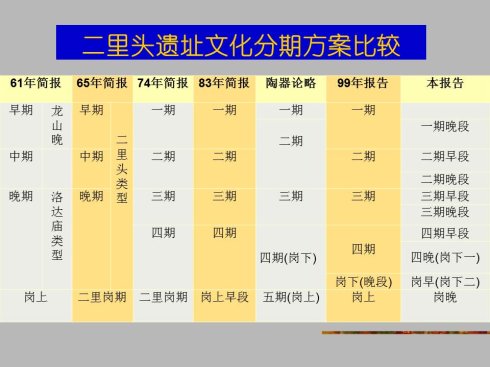

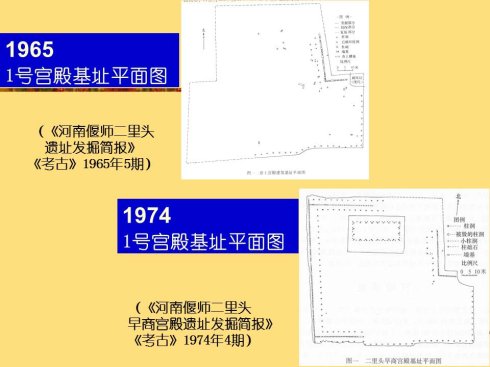

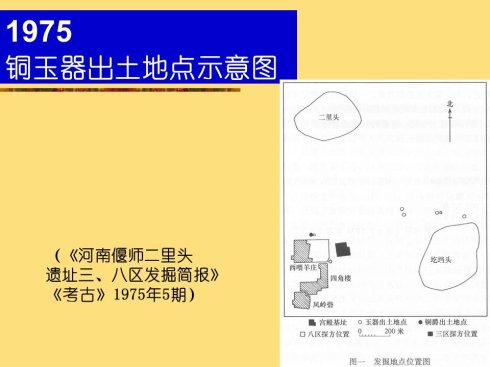

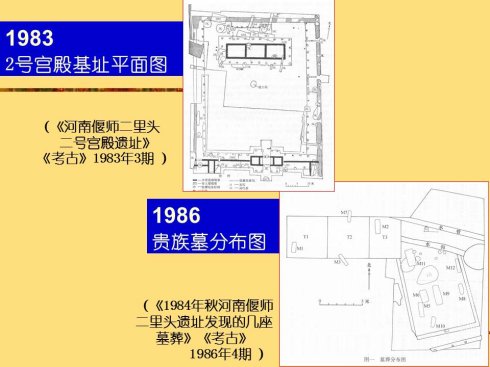

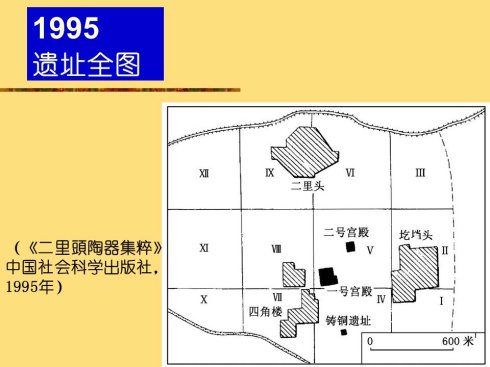

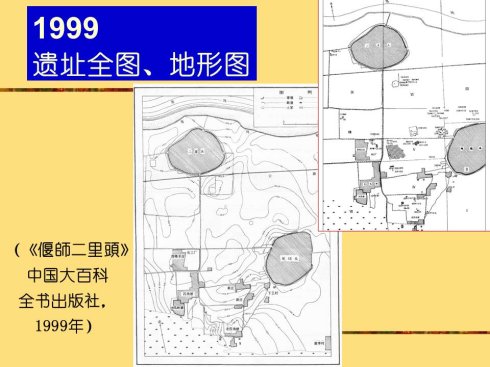

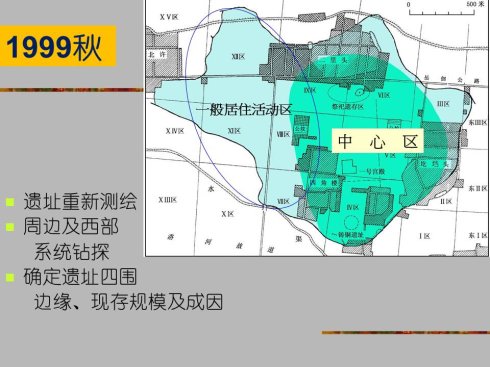

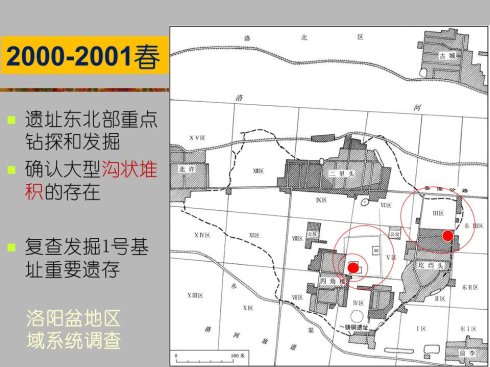

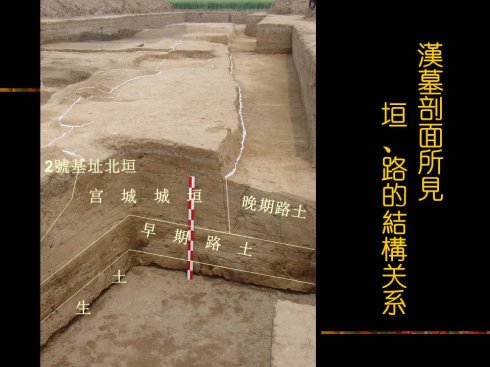

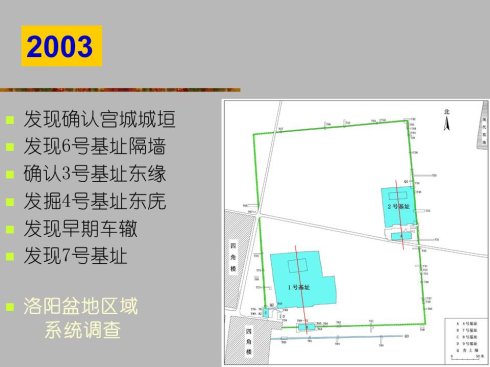

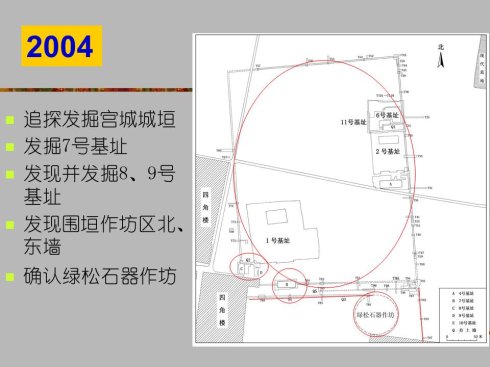

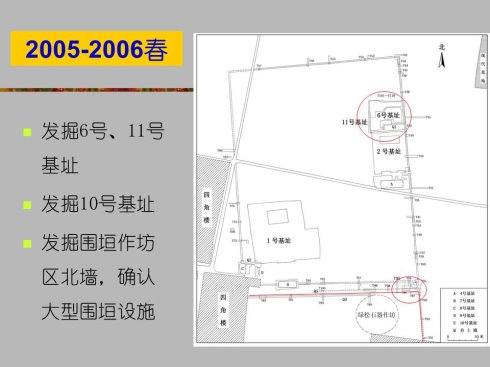

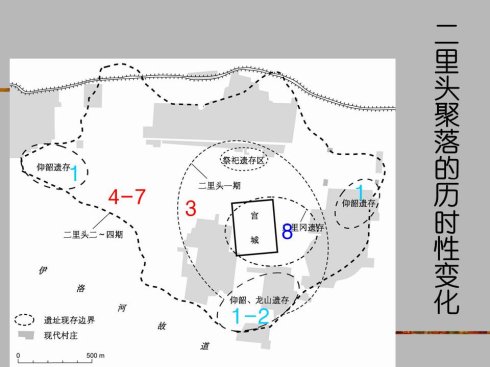

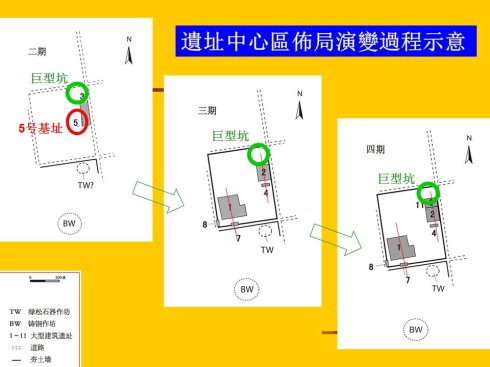

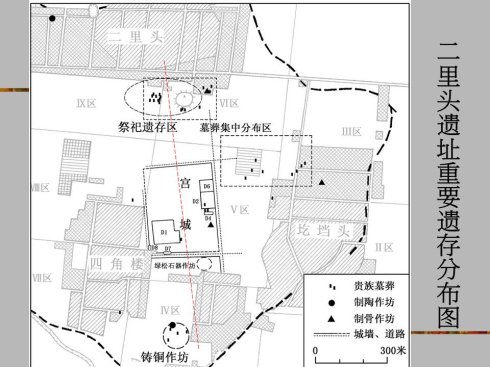

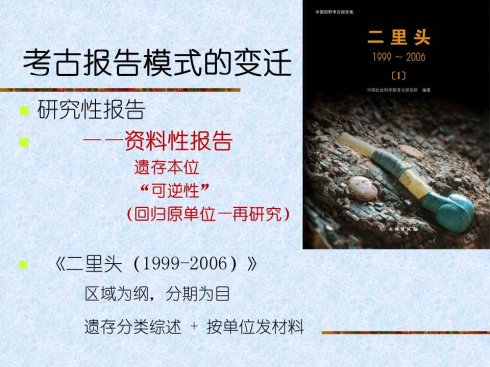

(在“纪念二里头遗址发现55周年学术研讨会”上的发言提要) 任何一部考古报告,都是借鉴经验与“因地制宜”相结合的产物。田野考古报告《二里头(1999-2006)》也不例外。作为一部阶段性著作,其经验教训应有裨于对报告编撰工作的进一步探索乃至学科建设。 本报告由田野资料和多学科分析研究两大版块组成。这是近年来国内田野考古报告较为普遍的做法。 就田野考古版块而言,由于此轮田野工作以聚落形态探索为主,本报告的展开也不同于以文化分期为叙述主干的报告。在章节设计上,以区域为纲,分别介绍遗址东部区域、围垣作坊区和宫殿区。每区又在分期的基础上,详述文化堆积和各期遗存的存在状况及相互关系。在遗址中心区,还对一些大型建筑基址的重要部位以探方或解剖沟为单位做细部交代。其中重要手段之一是大量分期平面图和剖面图的披露。同时尽可能多地介绍每项工作的缘起、思路、方法、过程,以便读者了解田野考古工作的全貌。 在田野考古与研究实践中,学界逐渐产生的一个共识是:一本好的田野报告,不在于其综合研究上的广度与深度,而在于其是否最大限度地提供了丰富有效的信息链,是否能让读者最大限度地复原发掘的原初状况,进而能够做“可逆性”(回归原单位)的再研究。 本着这一原则,《二里头(1999-2006)》在对具体遗存的介绍中按遗迹和地层单位尽可能全面发表遗物材料(包括文字、线图、图版和附表),避免选择性公布材料和“肢解”同一单位的材料。但遗址类报告不同于重要墓葬报告,不可能“全部”披露浩繁的原始材料,因此,我们在诸章节之前,设专章“遗存综述”,来对遗迹和遗物做概括性的归纳。如遗物部分以质料为纲,辅之以型式划分、功用推断和时间分布。线图随文按单位公布遗物,图版则按此分类编排,附表又有对全部遗迹和遗物信息的检索,这样就构成了较为完整的信息链,便于查阅校核。 本报告在文化分期和遗物信息处理方面也做了一些努力。以多处较连续的层位关系,丰富的陶器资料,明确了二里头文化四期8段的分期方案和二里头文化与二里岗文化的年代关系,希望能为同时期其他遗址的年代分期提供有益的参考。同时依统计信息的可靠程度,按口沿、足-底-柄、残片三种类别,分期分区公布了多处出土物较丰富的遗存单位的陶片统计结果。器物描述,不仅包括质地、外形、尺寸等常见信息,还以文字、线图、照片等形式介绍加工痕迹等细节。 又如,关于手工业生产的信息,除了详细公布作坊区的围垣情况、绿松石器作坊区的情况之外,还全部按单位公布了本轮发掘的石、骨、角、蚌、牙质原料、毛坯、半成品、废品、残次品的文字信息,以及大量线图、照片(含局部特写照片)。 此外还有不少细节上的处理,都是围绕着上述原则实施的。其利弊如何,有待学界贤达的批评指正。 一处遗址、一部报告集中了如此众多的不同学科不同视角的研究,在中国国内可能还不多见。尽管我们在整合研究上已做了很大的努力,但不可避免地具有学科转型期的烙印,仍有田野考古和多学科研究“两层皮”之嫌;已公布的多学科分析鉴定结果等基础信息尚未涵盖已开展工作的所有学科。学科间的深度整合,是今后需要进一步探索的重要课题。可以想见的是,随着不同领域的学者走进田野,跨学科背景的考古学者的增多,中国考古学也必将进入到一个新的阶段。   随着整个考古学科的转型,田野考古报告的编撰,也在悄然经历着变化的过程。  1959年,徐旭生先生率队进行的“夏墟”调查之旅,揭开了二里头遗址考古工作的序幕。  前辈的心血和汗水,构筑了二里头文化研究的基石。藉此机会,向他们致以崇高的敬意!  二里头考古工作前40年的重大贡献之一,是编年框架的建立。我们的新提案,只是细化而已。  其二,一、二号基址等令人瞩目的重要遗存的揭露,奠定了二里头遗址重要的历史地位。  那时,聚落形态的探索尚未纳入议事日程。遗址发现16年,第一章示意图发表。  1980年代,仅有这两张遗迹分布图公开发表。  1995年,遗址发现第36年,第一幅遗址全图发表。显然,这只是一张示意图。  1999年,遗址发掘最初20年(1959-1978)的报告出版,但给出的只是遗址东部中心区的图。  1999年,新一轮田野工作的开端。首次在平面图上勾勒出了遗址的外围边缘线。1.5-9平方公里的遗址面积大争议划上句号。  此后,2001秋-2002年,调查、钻探、发掘持续中……  尽可能利用晚期遗迹的剖面进行立体观察,是我们的法宝。感谢前辈没有竭泽而渔,我们也要“可持续发展”……    重要发现层出不穷……  藉此,我们大致掌握了二里头遗址千余年早期生命史的脉络。  从微观到宏观,从二里头遗址到二里头文化核心区的聚落形态大致廓清。   遗址中心区的聚落演变大势得以解明(红、绿色,标示的是近年的考古新收获)。  对二里头遗址聚落形态的探究,还只是起步,还有很多的工作要做……  我们的理念和做法。一切都在探索中……  对未来,充满期待。我们目前的工作具有极强的过渡性,未来,属于年轻的一代! (全文来源:许宏 新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1462356705_0_1.html) (责任编辑:admin) |