|

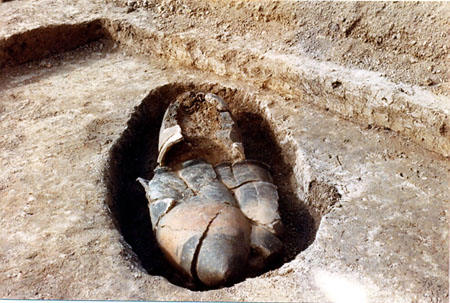

昔日的尉迟寺是辉煌的,因为这里有为纪念唐代大将军尉迟敬德而修建的寺庙,宏伟的建筑吸引了前来朝拜的人络绎不绝,上香的人接连不断。 今日的尉迟寺是辉煌的,因为这里发现了距今五千年的原始村落,成为中国考古中的重大发现,看热闹的外行人接踵而至,参观的内行人接二连三,但又有多少人知道这前前后后的故事呢? 一、地下埋着不为人知的秘密 1989年,我们以考古人的脚步第一次走近尉迟寺,那是带着寻找史前遗存的目的才踏入这个被考古界遗忘的角落。 提起要到尉迟寺寻找史前遗址,开始我们并没有太大的把握,因为在一般人的理解中,“寺”,多与“寺庙”有关,既使它的时间再早,也不会早到史前吧。在踏上尉迟寺之前,我们也多少知道“尉迟寺”的由来,“尉迟”为复姓,这里的“尉迟”指的是“尉迟敬德”,是唐代有名的大将军。无疑,尉迟寺肯定与唐代有着密切的关系。 唐朝是中国历史的一个鼎盛时期,其在政治、军事、文化方面都达到了前所未有的高度,活跃在唐朝舞台的历史面孔至今历历在目,尉迟敬德就是其中的一个。 据记载,尉迟敬德,是一位铁匠出身的名将,与秦琼成为中国的门神,至今在民间影响深远。尉迟敬德本为降将,后追随太宗李世民戎马一生,与李世民之间远远超过了君臣关系。有人说尉迟敬德和李世民的关系达到了称兄道弟,可见非同一般。他生于北周静帝大定五年(585年),卒于唐高宗显庆三年(658年),朔州善阳人。尉迟敬德武艺极其高强,特别善于两将相战对合之际躲避对方槊刺。他常常在两军对阵间,单人独骑直冲入敌阵,即使敌方众人举槊齐刺,都伤不了他,最奇的是他还能在左闪右避之间夺取敌人的长槊,返刺对方。可说是尉迟敬德艺高人胆大,总能在万马军中干出令人喝彩叹绝的事情。尉迟敬德的一生,是戎马生涯的一生,自隋末从军至去世之前,南征北伐,出生入死,为唐代前期的强大和巩固立下了汗马之劳。 但是,谁也说不清在何年何月尉迟敬德曾带兵打仗于我们今天要去的地方。当年宏伟的建筑虽然没有留下太多可考的证据,但当地的年长者都清楚的记得建筑分为前后两大院,各种泥塑神像俱全,并且每天香火不断。 据说,当年尉迟将军在此屯兵打仗,军纪严明,不扰乱百姓,又连连胜仗,后人为纪念尉迟将军而建庙供奉,“尉迟寺”由此而得名。50年代前后,这座寺庙曾是当地的一所小学,在文革期间,寺庙毁于一旦,如今只留下几块柱础石作为历史的见证。 我们本来想找的是史前遗址,但这样看来使我们的心里越来越没有了底气。李世民和尉迟敬德是唐朝的事,而类似的寺庙建筑又多是唐、宋时期的建造,无论如何与史前也搭不上边啊。 既然来了,还是到遗址走一圈吧。远远望去,遗址呈“堌堆状”,能明显看出高出周围地面有两、三米,堌堆的面积不下5万平方米,上面较平坦,一直是当地人耕种的农田。当我们踏上这块土地时,却让我们喜出望外,因为地表随手见到的陶器碎片,都与唐、宋时代毫无关系,那原本是更早期的人类使用的生活器具,又原本是埋在地底下的,因为农民的常年耕作而被翻了上来。当地农民祖祖辈辈都在这里面朝黄土背朝天,年复一年重复着同样的农活。春去秋来,只要农民在这块土地上劳作,就有捡不尽的陶片而只能随手扔到田间地头,谁也说不出其中的缘由,也许根本就没有人去想这里边的秘密。 日复一日,年复一年,在这块土地上,该种的还是种,该收的还是收,但陶片该捡的还是捡,无穷无尽。 二、小人物的大发现 我们看到的表面现象,倒产生了许多离奇古怪的遐想,仿佛通过时间隧道,正一步步走向深藏着无数往昔奥秘的远古。怀抱着这样一种崇敬而复杂的情感,不得不走访与尉迟寺知情的农民。 尉迟寺所在地是毕集村,村里有几十户人家基本都姓毕,全村300多口人,像所有的北方地区的村民一样,农业生产主要以种植小麦、玉米、大豆等旱田作物为主。 尉迟寺遗址所属的许疃镇毕集村,属于蒙城县最北边的乡镇,毕集村就像我国千千万万个农村一样,朴素的不能再朴素了。这里的农民世世代代就耕作在这块不曾被人关注的黄土地上。 尉迟寺遗址在毕集村东200多米处,可谁也说不清这个土堆形成于何年何月,只知道土堆之上曾经有个为纪念唐代大将军尉迟敬德而修建的寺庙。年长的老人还记得,寺庙气势辉煌,但如今只留有几块柱础石作为历史的见证,诉说着历史的沧桑巨变。 柱础石是利用石灰岩为材料,雕刻精美,后经古建专家认为这是标准的唐式风格“覆莲柱础”(图1),当时还保留有四块,其直径均在一米左右,通过它还能看出当时寺庙的规模和等级。  图1:唐式建筑的覆莲柱础 1970年前后,当地农村开始大搞农田基本建设,其中之一就是在土堆的东侧挖一条南北向的水渠以作蓄水灌溉之用。就在施工之中,农民又意外的挖出了许多盆盆罐罐和红烧土疙瘩以及人骨架,可农民当时仍未意识到这些现象的缘由,尤其是成堆的盆盆罐罐,多数形状与我们现在的盆和碗接近,有的却像个大炮弹(就是后来发现的大口尊),大小不一,造型各异。当时的农民根本就意识不到它的价值,更领略不到这就是中国古老的文明,倒认为这些东西与人骨架伴出是不祥之物,便当场毁于他们的锄头之下。农民说,一条水渠不知道挖出多少他们打碎的盆盆罐罐。 当年45岁的毕正昌是毕集村的村长,黑黝黝的脸透着农民的朴实。他说:在他平时种地时也曾多次挖出过泥盆、泥罐。也许他作为一方的村干部,看到这些陌生的玩意儿,只是感到新鲜,却不知道该怎么办,但他倒不觉得这是不祥之物,还捡了一个完整的“大炮弹”搬回家栽上了菊花。一年年的过去了谁也没有把这当回事,每次的耕种,不知道打破了多少这样的东西,事后再发现盆盆罐罐,农民却失去了当初的新鲜感,有些小的器物,便随手捡起扔在自家的窗台上。 七十年代中期,当地农民为了烧砖,建起了座座砖窑,矗立在堌堆之上及其周围像个大坟头(图2),时隔不久,十余座砖窑在堌堆周围拔地而起。为了烧砖取土,农民又打起了堌堆的主意。随着缕缕青烟使堌堆的土就像蚕吃桑叶一样一天天减少。在取土期间,人们又挖出过许多曾经见过的玩艺,但仍没有逃脱被砸碎的厄运。  图2:遗址上的砖窑 老村长毕正昌认为,这些是不是广播里、报纸上所说的文物呢?一种好奇心和责任心在毕正昌的心里悠然而起,于是,他回家找来了麻袋,装了满满一麻袋的器物坐在公路边,等着开往县城的长途汽车。 毕集村距县城20多公里,毕正昌下了车,气喘吁吁的问到了蒙城县的文物管理所,沉重的麻袋已经使毕正昌没有力气说话,而文管所的同志也不知这位老农是什么来头。毕正昌小心翼翼的拿出东西摆了一大堆,当时任文物管理所所长的鹿俊倜看后非常惊讶,问清缘由便随即叫来了在文化局分管文物工作的副局长殷克毅,他们一眼便认出了这就是四、五千年以前原始社会的文物啊。毕正昌详细的介绍了文物出土的情况,并焦虑的说,再不控制就保不住了。由于情况紧急,不允许迟疑,他们租车赶到了现场了解情况,回来后并及时给县委、县政府作了汇报,随即引起了重视,当地政府强令停止了砖窑,使这处遗址得到了应有的保护。 也许是一种责任心吧,作为文管所所长的鹿俊倜和文化局副局长殷克毅经常骑自行车到距县城20公里以外的尉迟寺了解保护情况。并经常能在老乡家里看到被他们捡回的小器物。为了不再让遗址遭到破坏,两位文物干部委托毕正昌作为尉迟寺遗址保护的联络员。从此,毕正昌在村长的位置上又多了一个头衔:文物保护员。虽然这个差事没有报酬,但丝毫不减他对遗址保护的责任心,还时常到县文管所汇报情况,因为毕正昌心中充溢着一种自豪,觉得自己是在做一件“有觉悟”的事。 三、考古人关顾尉迟寺 当第一次在尉迟寺见到陶片时,就使我们立马来了精气神,这就是我们要找的东西啊,一些能看出时代特征的器物碎片,使我们异口同声的说了“大汶口文化”。 大汶口文化(公元前4200一前2600年),是新石器时代后期父系氏族社会的典型文化形态。以山东的泰山地区为中心,东起黄海之滨,西到鲁西平原东部,北至渤海南岸,南及今安徽的淮北一带,河南省也有少部分这类遗存的发现。因首先发现于山东泰安大汶口,故命名为“大汶口文化”。 这种现象,给我们带来了一定的信心和底气,后来又经过多次的实地考察,考古工作者的足迹才真正踏上这块神奇的土地。 四、之前的钻探没有提供太大的惊喜 一般而言,考古人对一处遗址的选定,首先要进行实地勘察,先用肉眼观察一下遗址的地形地貌,就是说,能否在地面见到与遗址相关的遗物。其次,就是用“洛阳铲”进行钻探。 钻探分为每个探孔相距较远的粗探、探孔相距较近的细探以及探孔之间不超过一米的拉网式钻探。对尉迟寺而言,起初我们根本就不知道哪里是中心,哪里是边缘。再加上农作物的覆盖,真的使我们一片茫然,只能以大面积粗探和局部细探的形式摸摸情况。第一次为了准确把握遗址的信息,我们特意从河南洛阳请来了有经验的探工,对遗址进行初步钻探。 钻探信息显示:堌堆上有五-六米厚的文化层,堌堆之外甚至再远些,30公分、50公分厚不等,而烧砖取土的断层上,还清晰的包含着丰富的遗物。根据文化层分布的范围,给我们提供了一个大致的信息,遗址至少有10万平方米,文化层最厚的堌堆处即是中心位置,仅此而已,在整个钻探过程中,没有获得能让我们振奋的信息,只是大致了解了遗址的文化内涵是大汶口文化。 五、发掘期间惊喜连连 考古发掘是一个磨练过程和享受过程的工作,无论这个过程有多长,每天都会抱有幻想和期待,期待着有惊喜出现。 1、尉迟寺寺庙得到证实 1989年秋季,第一次试掘在堌堆的北部拉开了帷幕,从而迈开了探索这块神秘土地的第一步。先期的发掘使我们首先证实了原来说的寺庙建筑至少是宋代的建筑,因为我们在原建筑基址的下面,除了发现排列的柱础石以外,地层中还有大量用作奠基或埋藏在其中的钱币(图3),这些钱币不仅数量多,而且包含了宋代的每个年号,它和柱础石一样,是考证寺庙建筑的直接证据。  图3:地层中的宋代钱币 应该说,就大汶口文化而言,前期的两次发掘并没有太惊喜的发现,真正能让我们兴奋的还是从1992年以后。 2、瓮棺葬突然露面 1992年,发掘工作进行到第三次,每天的工作正常进行,突然,从一个探方中发出了振奋人心的叫声:“快来看啊,这里出宝了!”顿时,把这个探方围了个水泄不通。我们也不例外,这个宝贝刚刚露面,就给大家打了一针兴奋剂。大家指点着,这儿像一轮红日,这儿像一弯新月,这儿仿佛是连绵起伏的群山。一件带有刻划符号的大口尊出土了。这一发现,使全体工作人员心情达到了高潮,长时间的疲劳顿时烟消云散,随着进一步的清理,两个像大炮弹形的器物全部暴露出来了,这时我们才清晰的看到两个大炮弹以口相对,静静的躺在那里(图4)。其中有一件因为农民犁地给犁去了一部分。  图4:炮弹形的大口尊 第一次见到这么大的家伙,我们谁也没有这种预感,再经过一番清理,又有两个意想不到的现象出现了,第一,在两个相扣的大口尊之内,竟然清理出完整的儿童骨架,这时,我们才突然明白,两件大炮弹原来是小孩的棺材啊。这种现象,在以前的大汶口文化遗址里怎么从来没有见到过啊。这难道是一个新的发现吗?第二,其中一件大口尊之上还有刻划的符号。我们几个,你看看我,我看看他,怎么这么眼熟?突然想到了陵阳河。对,与陵阳河的大口尊一模一样,这又是一个惊喜的发现啊。从两地的同类器物看,无论是形状、大小、壁的厚薄、刻划的位置,都几乎是完全的一样,这不能不引起我们从两个方面去思考:一是尉迟寺大汶口人的由来问题;二是大口尊的产地问题。 ①、尉迟寺古人的由来 我国古代就有南蛮、北狄、东夷、西戎四大部落团体,大汶口人属于东夷部落,主要是在山东省境内,也是东夷起源的地区。生活在山东这块土地上的上古人类,最早被称作东夷人。 在距今五千年以前,生活在泰安以东的东夷人(大汶口人),首先在本地发展壮大,随着社会生产力提高,氏族成员的人数也在随之巨增,原来现有的地理空间已经不能容纳大汶口人生存的需要,便逐渐向周边扩散。目前所知,在山东大约15万平方公里的范围内都有大汶口人活动、生活的足迹,加上豫东、苏北和淮河以北的广大地区,大汶口人的活动范围至少超出20万平方公里,所以,考古资料充分显示了大汶口文化是中国新石器时代晚期一支发展势力非常强大的原始文化,并表现了从中期到晚期具有非常旺盛的发展势头。 到了距今五千年前后,一支大汶口人离开原住地,冒着风雨和被野兽攻击的危险,向南迁移。这群衣不蔽体,拿着各种石器、骨器的原始人在原野上孤寂地走着,不知道多少个昼夜在旅途中过去了,这支疲惫的大汶口人到达了皖北这片土地肥沃、水草丰茂的平坦之地……迁徙的队伍停下了,从此,在皖北这块肥沃的土地上迎来了第一批“东夷”客人,并开始了生息和繁衍,他们一起采摘,一起狩猎,一起进食,过着其乐融融的生活。所以,尉迟寺的大汶口人,即是山东大汶口人的一个分支。 ②、炮弹形器物的产地 这种类似于炮弹形的大器物,它的产地原本在山东莒县的陵阳河,皖北的尉迟寺距陵阳河相距千里,这不得不使我们产生一个特大的问号,是山东大汶口人带着它奔走千里之遥呢?显然不是,因为这个“大炮弹”至少有50斤以上,我们现在的成年人抱起来都非常吃力,原始人难以完成这项艰巨的任务。是否属于两地的产物呢?猜测、推想都不能作为定论的依据,我们只能借助自然科学的手段来提供证据。 中国科学技术大学科技考古实验室,利用岩相鉴定分析及等离子体发射光谱(ICP),对安徽蒙城尉迟寺遗址和山东陵阳河遗址出土的大口尊的矿物稀土元素地球化学及微结构等进行了分析研究,测试和分析结果证明,这种器物是属于当地取土制作,当地烧制的,完全属于文化传播因素,从而解决了同种器物不同地区的产地问题。 这就说明,尉迟寺古人从山东迁徙过来以后,同时也带来了文化传统,并在此发展和延续。来到尉迟寺后的若干年,他们认为这块土地可以让他们丰衣足食,从此开始在此建造自己的家园。 ③、长屋破土而出 1992年秋季,发掘工作每天都在有条不紊的进行着,谁也没有想到,会在哪一天出现意想不到的发现。记不住是何日何时,在我负责的探方中逐渐暴露出来比较集中的红烧土块,起初,我们都没有太在意,因为文化层中出现红烧土块不算意外,可能是当时的人们生活后的残留物,等红烧土块越来越多时,就推测可能是史前人类烧陶的陶窑,我们心中暗自高兴,谁也没有往更加复杂的现象考虑。但越清理面积越大,红烧土越来越纯,我们就逐渐打消了是陶窑的可能,按考古常规,每发现迹象,都要先把它的形状、范围全部暴露。等把红烧土完全暴露时后,发现一个问题,红烧土的分布不但面积大,红土纯,而且最顶部形成一个平面。这种现象却让我们一时作不出合理的判断。 只有一个办法,局部解剖。我们便在红烧土中间的一个部位,打开了一个小探沟,就像医生做手术的一样,小心翼翼的往下清理,在这过程中,我们的脑海中始终都是问号。在清理到底部时,意想不到的现象出现了。底部竟然是一个平面,达到了光滑、平整、坚硬的效果,不过分的说,就像水泥面一样。再度顺着硬面往四周清理,又出现了竖向的硬面,与平面连成一个整体。这时让我们忽然开朗,啊!是房子,红烧土房子。 我们说不出是高兴、是激动,大家一窝蜂的拥到了红烧土堆积的地方,争先恐后的去清理,感受过程给大家带来的愉悦心情。 等这间房子完全暴露出来以后,我们全体工作人员真的又兴奋起来了,我们大声的喊着:尉迟寺发现红烧土房子了。随着发掘工作的进展,眼前的一幕又让我们惊叹不已,相邻的探方也陆续出现了相同的房子,而且连成了一排,就像一条红色的彩带,整排房子被分割成大小不同的房间,小的一般在10平方米左右,大的可以达到20多平方米,有的房间里有大量器物,有的房间里又非常干净,小的房间设有一个房门,大房间有两个房门。这连成一排又互相分割的房子,是整体烧制而成,墙壁最厚的地方有50厘米,最薄处也有30厘米。墙体内排列着一个个黑色的圆洞,清理后发现,圆洞内是已经炭化了的木头。在大部分房子的后部还保留一个方形灶台,是当时人们生火做饭的地方。经古建专家鉴定,房屋的现状应该是两面坡形,它们坚固美观,冬暖夏凉,这应该是原始人的豪华住宅吧。此时,我们心中隐约觉着这可能会是一个重大发现。 等我们的发掘工作快结束时,不但整排的房子完全暴露出来了,而且又出现了新的惊喜,在探方尽头的一侧边缘又暴露出另一排不同走向的房子。我们在高兴之际,心中充满疑惑,尉迟寺遗址的地下究竟埋藏着多少这样的房子?暗藏着什么样的玄机呢? 我们很快制定了下一步的工作方案,首先,在遗址的范围内密探。通过卷地毯式的钻探,才使我们真正了解到了房子的大体分布情况。又有谁能想到,房子成排成组,错落有序。这也是我们的发掘工作一发不可收拾的原因。 ④、大型围壕悄然露面 就在高兴之际,更重要的发现又悄然出现,在这些房子周围,有一条大型围壕环绕。工作之初,我们站在高高的堌堆之上向四周观望,就已经发现了远处周围的地表土色发灰,当时,我们就认为是农民种地、施肥所导致的现象,谁也没有想到跟遗迹有关。 事实让我们惊呆了,在堌堆周围,南北跨度240米,东西跨度220米,宽25米的一条环绕式围壕围起了大约5万平方米的范围,当时,我们谁都不敢相信。在原始社会的遗址中,从来没有发现过这么大的围壕啊,以前发现的西安半坡、姜寨,兴隆洼等遗址,其围壕的宽度不超过2米。后来经过解剖围壕,又知道深4.5-5米。这样规模宏大的围壕一是证实了是人工挖制而成,二是证实了与红烧土房子同属于一个时期。 围壕和房子构成了一个完整的聚落整体,相当于原始城堡,人们生活在一个其乐融融的大家庭中,过着日出而作,日落而息的生活。 真是泥土能覆盖一切,也能呈现一切,透过5米深的地层,穿过5000年的时光,原始人的智慧着实令人惊叹。也正是原始人在这块“宝地”上留给我们可与“金矿”媲美的宝藏,使我们一口气挖了九个季度,但是,对若大的原始村落还只是像一个鸡蛋,剥去了蛋壳、剥去了蛋清,还剩下蛋黄,却不知道里边的秘密。 (未完待续) (责任编辑:admin) |