|

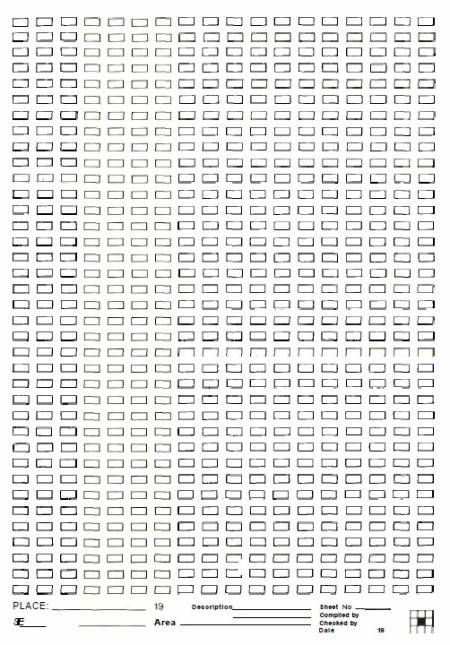

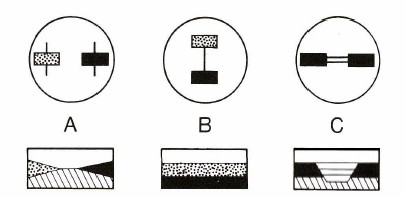

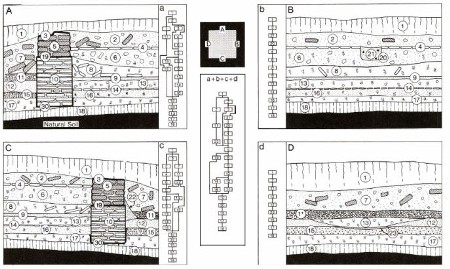

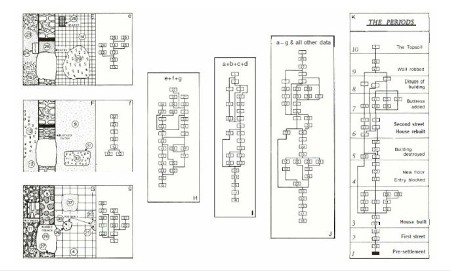

新的田野考古操作规程引用了Edward Harris所发明的Harris Matrix。这是一个什么东西呢?最简单的说法,就是层位关系图。为什么要冠上这么花哨的名字呢?这个跟西方的学术传统有关,算是对发明者的肯定吧!就像Schiffer在他的名著Formation Processes of the Archeological Record中就定义了若干以学者名字冠名的定律,比如克拉克效应(Clark’s effect)——其实就是人们习惯于往有垃圾地方扔垃圾。Trigger曾经为此取笑过,说Schiffer把常识当成了定律。1973年Harris率先建立了一种画层位关系图的方法,于是就有了这样的名称。 说来惭愧的很,我知道有这个方法是非常晚的,大约两三年前看论文时见有人提及,专门去查过,后来又有学生问过。最近得到伦福儒与巴恩所著Archaeology: Theories, Methods and Practice的第六版(2012年出版),非常权威的西方考古学教材,查阅了一下,发现没有提及Harris的工作。再去查较晚近出版的Field Archaeology,居然也没有提及,看来这个方法流行程度并没有想象的那么高。在给Harris的著作第2版序言中,Schiffer有点愤愤不平,说这么重要的方法,居然还有人不认同。不过,在Schiffer自己1987年的著作中,也是只字未提的。 争论有没有名气,其实有点无聊,甚至是庸俗。好不好还得看东西本身。层位关系图对于中国考古学来说,实在不是什么新鲜的玩意。不过,Harris Matrix不是一般的层位关系图,它是一种能够把整个遗址所有遗存的早晚关系都能统合起来并且能够进行分期的层位关系图。Harris是怎么做到的呢?他的做法跟中国考古学的做法有什么不同呢?我们能不能用呢?这几个问题值得讨论一下。 在进入具体讨论之前,有必要像Harris一样,先说说考古地层学所依赖的几条基本原理。他所依赖的第一条原理就是叠压关系法则,即在没有扰动的情况的下,下面的地层早,上面的地层晚。这条原理很好理解,如果这条原理不成立的话,地层的早晚关系就没法区分了。 第二条原理是水平法则。自然条件下,由于重力的作用,考古地层应该是趋于水平的。我们知道地质地层由于构造运动,会出现褶皱,此时地层看起来就可能是斜的。相对于地质地层,考古地层的年代都非常晚近,很少有固结成岩的现象,更少地质构造运动所引发的褶皱出现。因此,可以假定考古地层是水平的,更准确的说,考古地层是趋于水平的,受重力、水流等营力的作用高处的沉积物会向低处运动。 第三条原理是连续法则,考古地层如果没有干扰的话,应该是连续的,应该像透镜体一样,中间厚,边缘薄,逐渐消失。如果你看到的是很厚的地层,那么就应该考虑一下它的成因,它是否被打破了,比如一条沟壕会把连续的地层切断,让人看到很厚的地层剖面;也可以是一堵墙,把两边同时期的地层分隔开来。这条原理实际就是打破关系原理。 这些原理不复杂,说穿了都是一些常识性的东西;学术一点,就成了公理。在西方发源的近代科学是以逻辑推导为基本线索的,因此首先需要一些公理,然后进行推导,得出更具体的认识。从一般到特殊,也就是所谓演绎的方法。的确,没有演绎,我们实际上很难说什么。 Harris的层位关系图所有的奥妙就在于他所确定的需要排出早晚关系的考古单位。中国考古学中,需要排出早晚关系的单位一种是地层,另一种就是遗迹单位,比如房子、墓葬、灰坑、壕沟等。Harris所定义的单位要比我们的细致许多,一段经过几次维修的墙,就是几个地层单位(见下图);不同探方的地层可以是不同的单位。让后用一张布满小长方形的表格(见下图),把这些地层单位都标记上去,便形成了Harris Matrix,同一遗址中若干幅这样的表格可以拼接起来,形成整个遗址的层位关系图,根据它可以进行分期。 地层的接触关系基本上只有三种,一种是叠压,用上下关系来标识;一种是打破,即从前连续的地层被断开,或是属于同一时期的地层被人为分隔开来,用等于号(=)来标识;第三种就是没有接触关系的(见下图),我们不知道其早晚关系,那么就纵向上分出另外一枝来,就像树分杈一样,若是在哪个地层又联系起来了,那么就再连接起来。通过这样的关系标识,所有的地层单位就都联系起来了。 Harris层位关系图的好处在哪里呢?(1)细致。如果需要的话,你完全可以把一个经过几次维护的灶坑细分为几个地层单位,较之我们只对地层与遗迹单位排序的精细度大有提高。(2)规范。因为有表格与简单的规则,可以有效地区分各种地层单位的早晚与并存关系。(3)系统。通过多个有关联的层位关系图,可以把整个遗址的地层单位都串联起来,进而做全面的分期,这比我们仅仅画一两幅典型剖面的层位关系图要系统得多。 既然Harris Matrix如此好,要用起来并不是很容易的,最重要的前提就是地层单位要比我们现在所知的要小许多。在中国考古学中,典型的新石器时代遗址发掘一般都用5×5m的探方,很少会把一个遗迹再细分为若干个地层单位,比如一个灰坑内的堆积。因为地层单位少,采用Harris的方法实在有点大材小用。某些地层特别复杂的遗址,如辽西地区夏家店下层文化的遗址,很需要这样的方法。如果能够把这样的遗址所有的地层单位(包括遗迹在内的)都串联起来,再进行分期,我们或许可以知道同一时期所存在的房屋数量。总之,遗址越复杂,Harris的方法就越有用,因为它能够把复杂的层位关系分组,进而简化程序。 再进一步思考,这种方法是否可以用于旧石器遗址的发掘整理中呢?感觉帮助不大,为什么这么说呢?因为旧石器遗址极少有复杂的遗迹单位。而且,由于时间久远,地层所经历的地质改造多比较复杂,此时地质地层学可能要比考古地层学更适用一些。相对而言,它在新石器时代到历史时期的遗址中更为适用,尤其是那些经过长期利用的遗址。 中国考古学非常强调分期工作,分期最重要的基础材料就是叠压打破的层位关系,它跟陶器的类型学排队相比,可靠性要更高。两者结合才能得出分期方案。一般地说,中国考古学研究中往往更重视陶器的排队工作,之于地层单位的排序分期关注不够充分。若是能够把Harris的方法用上来,我们的分期排队研究的可靠性肯定能够得到进一步的提升。其次,由于地层单位区分更加细致,我们可能识别到考古材料信息也将更丰富。最后,由于更精细的地层识别工作,我们也就更可能了解遗存的同时性问题,由此对古代社会与人类行为的了解会更准确。 不过,作为中国田野考古操作规程颁布出来,作为指导性的纲领,要求在考古实践中加以应用,我对此感到不大乐观。我们目前国内还几乎没有怎么应用这个方法,了解者都很少。田野考古操作规程,按我的理解,应该是考古工作的最低要求,是最小公约数,就像医生的行为准则一般。Harris的方法对中国田野考古来说要求有点高,不过,作为推介的方法,倒是值得肯定的。希望真的有人能够系统地运用一下,看看它能不能服中国考古的水土,或许我们还能把它给革新一下。对此,我还真有点期待。  图1 Harris层位关系表  图2 层位关系的三种形式:A是没有关系;B是叠压关系;C是打破关系  图3 Harris层位关系图实例之一  图4 通过不断地关联扩充,整个遗址的地层单位都能缀连起来,最后根据它进行分期 (原文发表在新浪博客:穴居的猎人 http://blog.sina.com.cn/s/blog_679030190101jtz1.html) (责任编辑:admin) |