|

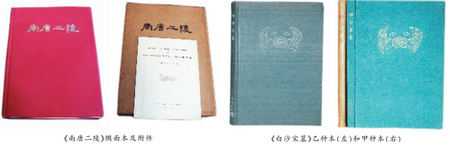

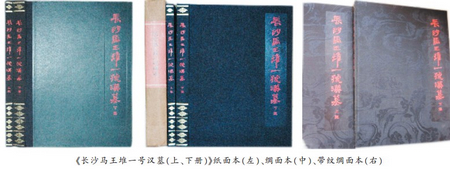

在浩如烟海的文物考古类图书中,属于资料性质的主要有图录和考古报告,其中考古报告是对考古调查和发掘内容的整体汇报和初步研究,学术性较强,相对于图录而言,也更为专业和小众。但是在新中国成立后,考古报告在特殊的历史背景下,其作用不仅是资料信息的载体,也曾经作为弘扬本国古代文化的使者。同时,在它们上面也能够看到一种价值取向,即通过书籍对祖先、传统和文化的尊重。 “与甲种本”的偶遇 两年前一个偶然的机会,记者在浏览亚马逊网站时,发现有位在美国的卖家兜售文物出版社的考古报告《白沙宋墓》和《南唐二陵》,颇感惊奇,因为这两部书是文物出版社1957年成立之初的开山之作,又经过五十余年的岁月沧桑,存留极少,基本只能在某些大图书馆和专业资料室中才能一睹真容,能够流到国外更是难得。这两套书售价并不低,但考虑到书籍本身在美国往往较为昂贵,亦在情理之中,当即决定购下,等寄回国内再慢慢欣赏。  经过漫长的等待,当这两套书终于在记者面前展露真容的时候,又不禁一愣,因为它们的封面和装帧与以往所见到的有很大的不同。《白沙宋墓》封面用蓝色绸缎包裹,与国内常见的布面有异;而《南唐二陵》更是盛放在一厚纸盒中,同在盒中的还有十六开单行本的英文摘要,这和国内所见到的较为朴素的牛皮纸护封大相径庭。翻开《白沙宋墓》的最后一页,赫然写着“定价:甲种35元 乙种28元”。同样值得注意的是,两部书几乎都是崭新的。 老版的《白沙宋墓》还有甲种、乙种之分,究竟哪个是甲种、哪个是乙种呢?根据定价的高低,记者推断装帧更精美的绸面本应为甲种。 无独有偶,《南唐二陵》也有这种情况,国内常见的布面本定价是27.5元,但初次看到的绸面本定价则为35元。 在新中国考古报告的出版方面,一部报告有两种装帧的情况并不新鲜,科学出版社在五、六十年代出版的诸多报告都分为“道林本”和“报纸本”。文物出版社从1963年出版《沣西发掘报告》开始,则改为“精装本”和“平装本”,“精装本”为硬纸封面精装,“平装本”则为软装,这种传统一直延续到九十年代前期。但不论是“道林本”还是“精装本”,装帧的豪华程度都无法与上面所说的“乙种本”或“布面本”相提并论,更不用说“甲种本”或“绸面本”了。 在普通工人月工资只有几十元的年代,为什么要设计出如此奢华和昂贵的“甲种本”来呢?正当记者疑惑之际,原先兜售这两部报告的美国卖家又发来邮件,说自己还有好几套,询问是否都要。如此一来记者疑云更重,为何“甲种本”在国内难觅踪迹,却在国外屡屡出现,且历经五十余载,保存非常完好,似乎从来没有翻动过。 文化的使者  随着记者对以往出版的文物考古类书籍接触的增多,发现1957年版的《白沙宋墓》和《南唐二陵》的这种情况并不是个例,其后最具代表性的,便是1973年出版的《长沙马王堆一号汉墓(上下册)》。 该书常见的装帧为精装纸面,定价45元,另一种为精装绸面,带一册十六开英文摘要,书后无定价,二者均有函套。记者原本以为这种绸面本便可以等同于“甲种本”了,没想到还发现了一种更为精美的版本,即以带纹饰的绸面作为封面,这种纹饰取材于马王堆一号汉墓出土的黑地彩绘棺纹饰。这部书一版三种封面设计在中国考古报告的出版史上可谓是绝无仅有的了。 至此,记者心中的问题连成了串:为何在改革开放前物质较为贫乏,人们收入很低的年代,要设计出如此精美,几近“奢华”的发掘报告,为何这样的报告目前在国内较少,而在国外却屡屡出现,且保存状况非常好。带着这样的疑问,记者走访了这些报告的出版者——文物出版社,采访了专职从事考古报告编辑出版的出版社第一编辑部主任蔡敏。 蔡敏主任对记者的问题颇感兴趣,他解释说,文物出版社1957年成立之初,在很大程度上是立足于古代艺术的,学术性很强的考古报告只是其业务的一小部分,同时期还出版了大量的图录,内容涉及古代书法绘画、工艺品、石窟和古建筑、壁画、青铜器、雕塑等古代物质文化遗产,装帧同样非常精美,有些与记者所举出例子相比有过之而无不及。即便是考古报告,最初也主要立足于历史时期出土有大量精美和极富艺术观赏性文物的发掘。在一个时期内,文物出版社和科学出版社担负起了两种不太一样的任务,前者侧重弘扬古代艺术,而后者则是较为严谨的考古学研究,这种情况直到六十年代文物出版社接手出版《考古学专刊·丁种》后才有所改变。 对于记者想要了解这几部考古报告当时的编辑情况,以揭开心中疑团的愿望,蔡主任不无遗憾地说:“你说的这些报告,老一些的年龄比我还大,对于这些细节问题我是不清楚的。不仅如此,文革期间社里的老编辑目前已经很难找到了,出版社刚刚成立时的编辑们就更不用说了。如果你真想了解的话,不妨去询问一下谢辰生先生。” 记者电话采访了谢辰生先生,谢老可谓是新中国文物考古事业的元老,虽然已经有92岁高龄,思维、听力和语言依然敏锐。他听了记者的询问后,笑着回答:“那些比较精美的书,就是你说的‘甲种本’,很多都在当时的外事活动中作为礼物送给外宾了。那时候国家一穷二白,没有什么拿得出手的东西,唯有中国的文物考古这块是国外没有,同时又非常感兴趣的,所以这些书既然要作为送给外国人的礼物,就不能太寒酸了。也正因为这个缘故,你才能在国外发现它们,外国人懂中文的少,没几个人翻看过,所以才能保存这么好。” 同时,谢老也告诉记者一些鲜为人知的故事。文物出版社在成立之初,其出版物便非常受中央领导人的重视,在最初送给外宾后,收到了非常好的效果,周总理指示要做好出版文物考古类书籍,以在外事活动中弘扬中国文化和提升中国形象。在国家的大力扶植下,文物出版社高薪聘请了曾留学日本学习彩色铜板技术的高级技术人员,从上海引进了珂罗版印刷技术,并且花费外汇从西德购买了全套最先进的印刷设备,印刷效果一度超过了日本。不仅是考古报告,文物出版社的各种精美图录一样作为礼物送给外宾。可以说,赠送此类书籍成为当时“文物外交”的重要组成部分。 文革时期,文物考古被批成“封资修”,出版事业一度停顿。1971年底在长沙的一个偶然的发现带动了文物考古事业的复苏,周总理批示要快速、科学、全面地完成马王堆一号汉墓的发掘和整理工作,争取考古报告早些面世。一时间还在“五七干校”下放的考古学家们纷纷云集长沙,在中央领导人的亲自过问下,成立了规格很高的工作组,给予充足的经费,军方也提供一切便利。由于出土文物种类很多很杂,还调动了国内各种研究机构参与到这项工作中来,使得马王堆汉墓的发掘和整理工作成为倾全国之力的工作。众所周知,考古发掘和报告的编写通常是一项长期的工作,但马王堆一号汉墓自1971年底发现,1972年4月便发掘结束,6月即进入资料整理和报告编写工作中来,同年12月完稿,1973年10月正式考古报告即面世。如此保存完整,规模宏大的墓葬,从发现到报告的出版仅用了不到两年的时间,不但空前,也很有可能绝后。可以认为这是为了弥补在文革期间受损的国际形象而举全国之力的一项伟大工程。自然,相关的发掘报告有三个版本,其中绸面本最初没有定价也就不足为奇了。 其实,这种对待文物考古类书籍的装帧态度,并不仅仅是国家形象的需要,同样是对以往出版业传统的继承。据记者所知,在十九世纪和二十世纪上半叶,欧美和日本在对于反映本国悠久历史文化和艺术传统的出版物上无不尽极奢华之能事,这种价值取向似乎已经成为了一种世界传统。就拿民国时期的考古报告来说,最早的是1929年出版的《安阳发掘报告》,装帧极为简陋,但它充其量只是一个简报和初步研究,封底的“preliminary reports”和日后陆续出版的正式报告说明了这个问题。至于抗战和内战期间,由于物资和经费的极度匮乏,所出版的《云南苍洱境考古报告》《罗布淖尔考古记》《宝鸡斗鸡台沟东区墓葬》等只能因陋就简。 真正反映这个态度的是经典巨著《城子崖》,其发掘和出版在二十世纪三十年代前期,所谓抗战前民国的“黄金十年”。《城子崖》的意义,从傅斯年在其序言中不惜用读来有些拗口的一句“这是‘中国考古报告集’第一种,又是中国考古学家在中国国家的学术机关中发布其有预计的发掘未经前人之手之遗址第一次,我以为这是值得记念的事情。”开始,便可见一斑。  1934年出版的《城子崖》,分成了“普通本”和“国外本”两种,内容皆相同,但用纸、封面和定价则大相径庭。“普通本”为平装书,显得较为单薄,定价“国币八元”;“国外本”用纸考究,纸张较厚,封面为布面精装,全书设计独特,封面封底皆无字,只在书籍上贴有烫金的“城子崖”三字,彰显其独特的身份,定价也不菲,售价“英金三磅”,这在当时并不是一笔小数目。之所以作出两个版本,记者认为主要是考虑到此为中国学者的第一本正式报告,既要照顾到国内民众的购买能力,也要顾及国际传统。 说到《白沙宋墓》,记者还发现了一件趣事。目前仍能看到的57版《白沙宋墓》中有相当一部分,书中的图版一和图版二这页纸是不存在的,有些在书内还能看到一张出版社放进去的小纸片,注明“本书图版一、图版二取消”。记者曾在北京大学考古文博学院的资料室内见到了这样一本《白沙宋墓》,图版一和图版二无存,只留下宽约2厘米的被剪去的茬口。 为什么出版社要把图版一和图版二这页纸剪掉?目前已无从考证,但据网上的书友推测,大概是因为图版二的缘故。图版二是“白沙宋墓附近地形图”,比例尺却达到了一比二万五,且带等高线,比较详细地记录了白沙宋墓和白沙水库周边的地形地势。发表这样详细的地图,推测与当时的保密条例有所违碍,唯恐有“敌对势力”凭借此图来搞破坏活动,因此在书已经印刷发行后才做出剪掉图版这种“亡羊补牢”的举动。虽然如此,还是有相当部分已经发行的书没有能够照此办理,包括记者从美国买回来的甲种本,这也说明这些甲种本出国的时间应在《白沙宋墓》出版发行后不久,否则绝不可能将此带有详细地形图的版本送给外国人。正因为这样,《白沙宋墓》的这种缺页被有些书友称为“天缺”,以至于网上有些兜售该书的卖家,甚至一些拍卖行,都特地表明“此《白沙宋墓》不缺页”,以彰显该书的珍贵。这种“天缺”,也从侧面反映了当时较为紧张的防范气氛。 回顾与思考 几十年过去了,这些经典的考古报告,因为岁月的剥蚀,受潮、虫蛀,甚至可能的人为破坏,加上当初的印数本就不多,目前所剩已经很少了,品相很多也并不好。又由于当初定价太高,因此私藏甚少,大部分只能在一些图书馆和资料室看到。作为承载文物信息的书籍本身,现在也几乎成了文物,五、六十年代出版的一些考古报告,品相尚可者目前在中国书店或网上的售价是原先定价的几十倍甚至上百倍。这不仅仅是由于装帧的精美,翻开这些报告,参与者不管是考古、历史、古建筑、美术,无不是大师云集,例如56年出版的《沂南古画像石墓发掘报告》,便有曾昭燏、胡小石、刘敦桢、傅抱石、郑振铎;《白沙宋墓》是宿白先生的经典之作,关于墓葬建筑方面,便邀请了莫宗江、陈明达、罗哲文等专家绘制和校对墓葬结构图,考古绘图由专家刘慧达负责,美术方面更是邀请了叶浅予、董希文、刘凌仓、林岗、杨之光等大师,书内很多插图都出自名家手笔,这部书至今仍是考古界的经典之作,也被扬之水等学者推崇。正因为如此,才应配上精美的装帧,成为送给外宾的国礼。 经典已成往事,现在回过头来看,似乎也是绝响。蔡敏主任在谈到这个情况的时候表示,现在我国正处在一个文化推广和普及的年代,我们无法、似乎也没有必要将考古类书籍做成象牙塔中的珍宝。正如蔡主任所说,就在刚刚过去的由中国文物报举办的“文化遗产十佳图书”的评选活动上,仅送选的相关图书就达三百多部。在评选会上,中国社会科学院考古研究所副所长白云翔研究员向记者表示,文化遗产类图书出版的繁荣显然是件好事,但那种“十年磨一剑”的精品,不论从内容、绘图和装帧上来看,都不算很多。记者明显感到,作为一个老考古人,白所长心中的“精品”显然是有所指的。采取什么传统和价值取向,究竟何去何从,留待大家慢慢思考吧。 曾经的国礼  南唐二陵 南京博物院编 8开 精装 298页 1957年7月第一版第一次印刷 定价:绸面本35.00元,印数500册 布面本27.50元,印数1000册 本书是南唐二陵的发掘报告。有图版146页(其中有彩色图版),插图117幅,附出土文物一览表、年表。 白沙宋墓 宿白著 8开 精装 186页 1957年9月第一版第一次印刷 定价:甲种本(绸面本)35.00元 乙种本(布面本)28.00元 本书是白沙宋墓的发掘报告,有图版50页(其中有彩色图版),插图85幅。 长沙马王堆一号汉墓(上、下册) 湖南省博物馆 中国科学院考古研究所 编 8开 精装 446页 1973年10月第一版第一次印刷 定价:纸面本45元 绸面本70元(实际情况为无定价,记者注) 本书内马王堆一号汉墓的发掘报告。上册为文字部分,下册有图版292幅,其中彩色图版76幅。 (责任编辑:admin) |