#马年说马车#我们今天许多外形与车的无关的东西也有着“车”的名头,例如在工厂里有车间、车床,传统农具中有风车、水车、筒车等,为啥这些都能叫做“车”呢?细看之下,我们发现这些东西实际上都有轮轴机械的特点。因此,今天的车是由“车辆”的意思转换为了“轮轴机械的总称”。2014.2.1

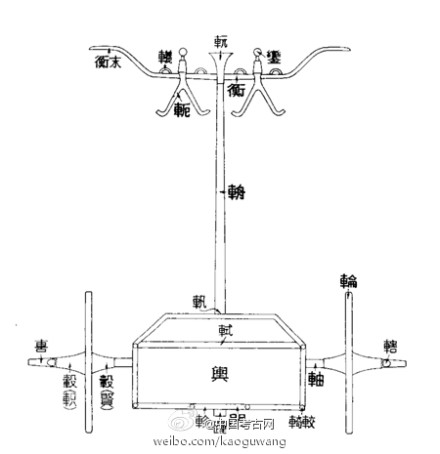

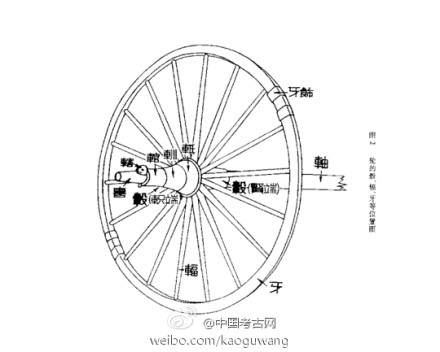

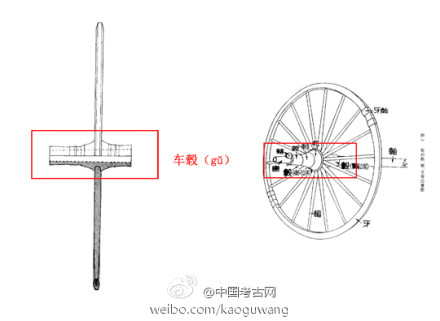

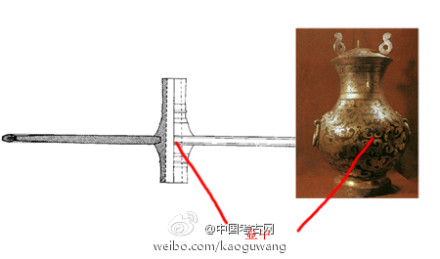

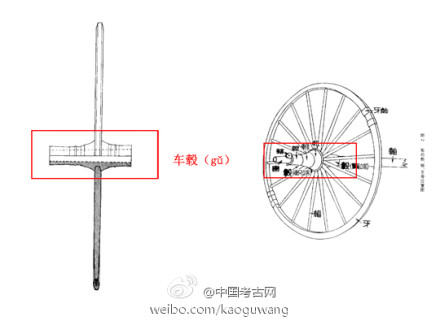

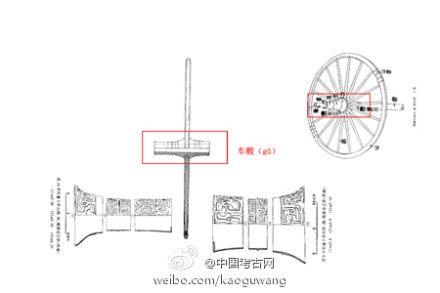

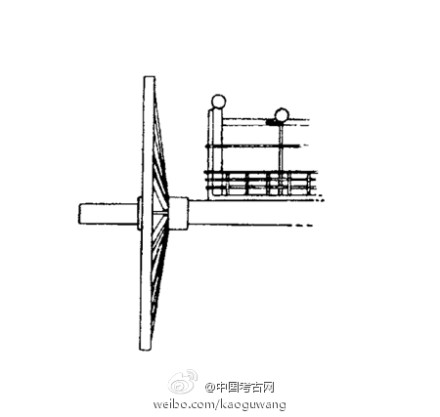

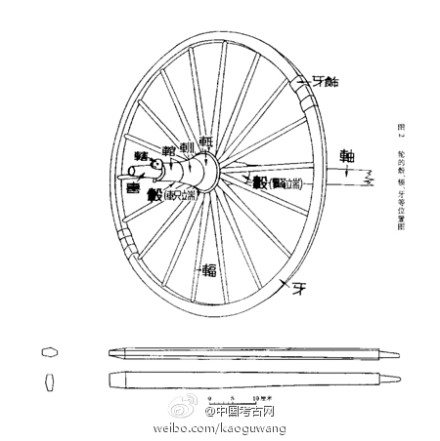

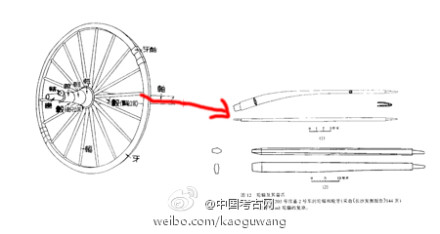

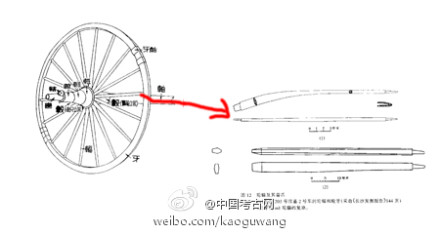

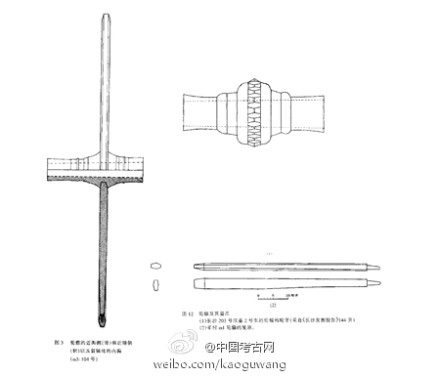

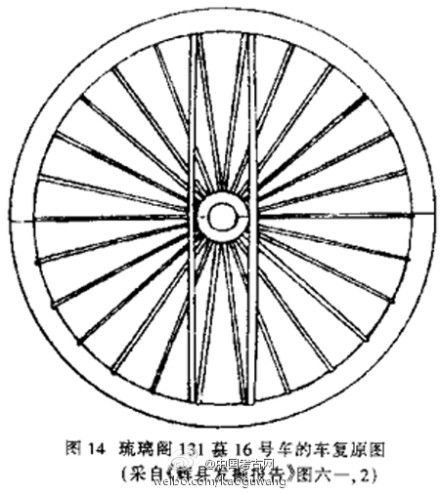

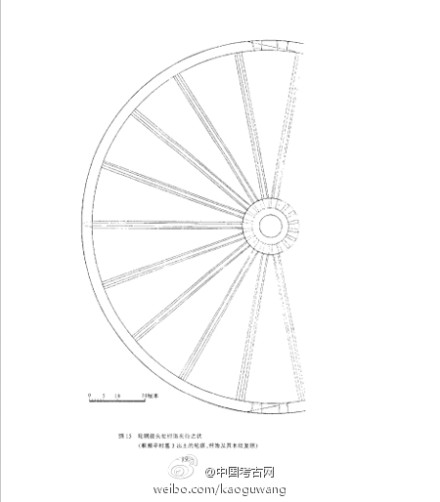

#马年说马车#【轮子的秘密】马车要在地上飞跑,需要各个部件的密切合作,人们一眼看过去最重要的当然就是轮子了。作为转动最频繁的部分,要求它轻便、结实,为了最小化摩擦力,还要将它尽量揉圆。由于古代的车都是从后面上车,为了上下车方便,轮子的半径一般依据人体下半截的高度设计为宜。2014.2.2  #马年说马车#【轮子的秘密】马车的轮子由毂(gǔ)、辐、牙三个部分组成。毂是轮子中心部分的一段环形木头,主要用来插轴和安装辐条,所以毂上凿有很多的榫眼。制作毂对木头的要求十分严格,既要十分坚韧,屡经凿空而不会折断,又要木材分布匀称,凿下去不会深浅不一。一般用榆木制作。2014.2.3  #马年说马车#【轮子的秘密】车毂(gǔ)是马车轮子中插轴和辐条的部分,它的形状很奇怪,中间粗而两端细,而两端也不对称,一端短粗一端细长。若把它立起来,很像一个细颈鼓腹平底壶的样子。所以汉代人也叫中部鼓起来的地方为“壶中”。为什么要设计成这样呢?聪明的筒子们,你们知道吗?2014.2.4  #马年说马车#【轮子的秘密】郭宝钧先生认为车毂(gǔ)之所以中间粗两端细,主要还是由于要插辐条,只有使它的壁厚实坚固,才能凿得深一点,从而使辐条牢固地嵌在里面。而两端细则是为了减轻毂的累赘重量而可以削去的。利用这种“多退少补”的方法,古人总算使它达到既轻便又坚固的理想效果。2014.2.5  #马年说马车#【轮子的秘密】毂(gǔ)两边基本对称,毂的长度可达40厘米,孔径却只有7、8厘米。受这种限制,轴也变得细长,经常容易折断。于是匠人们把承重的内侧做得粗短些,外侧则细长点,使粗轴能够通过,且两边不致失衡。就这样一个细节的改变,也是从多少失败的教训中总结出来的呢。2014.2.6  #马年说马车#【轮子的秘密】说起轮子,这样复杂的装备古人是如何想到的呢?有人认为它来源于古人重物下垫圆木的方法,一种可能是将圆木中间去掉,仅留两个大圆木板,然后又加上轴;另一种说法是使圆木变成中间细两头粗的棒子,慢慢中间成了轴,两端就成了轮子。但最开始的轮子肯定都是没有辐条的。2014.2.8  #马年说马车#【轮子的秘密】马车轮子的辐条虽然多,但是同时起支撑作用的只有上下对称的两条。所以小小的一根辐条要具备多种特性:要有一定的强度进行支撑;要细长坚韧,保持竖直,不能随意弯曲;各辐条的大小、质地等方面应该均匀。只有满足这几个要求才算中国好辐条。2014.2.9  #马年说马车#【轮子的秘密】古代马车的辐条并不像今天自行车轮子上的钢丝那样是直直的一根,它靠近车毂的一段较为扁宽,而另一段则为细圆柱形。这样从侧面看来每根辐条的轮廓线就像人的腿一样。所以古人借用了人身体的命名,较宽的那段称作股(大腿),圆柱形那段叫做骹(小腿)2014.2.10  #马年说马车#【轮子的秘密】昨天我们说到古代马车的辐条分为宽扁和圆柱形两段,轮廓就像人的腿,那么为什么辐条也要做成这个样子呢?原来还是与轮子的结构和功能有关。靠近毂的一段扁宽,宽是为了支撑有力,扁是为了插到毂上的空间足够;另一段细厚,细是为了泥水易脱,厚是为了补细之弱。2014.2.11  #马年说马车#【轮子的秘密】车子辐条的数目是体现制车工匠水平的一个指标。辐条越多,要在车毂(gǔ)上凿的孔就越多,既要使辐条安装得结实,又要车毂承重滚动,对工匠的斧凿技术自然就高了。所以据统计,商代马车辐条仅有18根左右,而到了战国时代,技术发展,最多的已经有34根了,几乎翻了一倍。2014.2.12  #马年说马车#【轮子的秘密】,其实“辅”也是轮上的一个部件。由于古代车轮是纯木质,辐条用久了还是容易变松,载重能力减弱,这时为了增强轮子的力量,就另取一个辐形长棍,绑缚在轮子上。这样的实例在辉县琉璃阁墓地已经发现了。不知道其他地方还有没有? 2014.2.13  #马年说马车#【轮子的秘密】轮子外面围抱着辐条的部分叫做牙,也叫做辋(wǎng),辋是指它把辐条网罗起来的意思;也叫做輮(róu),是指它是揉曲而成的;“牙”的名字则是来源于“枒”,是车辋接头处的专名,推广来称辋的全部即作牙。这些名字是从不同角度来描述的同一件事物。2014.2.14  更多中国考古网精彩微博请关注http://e.weibo.com/kaoguwang (责任编辑:admin) |