|

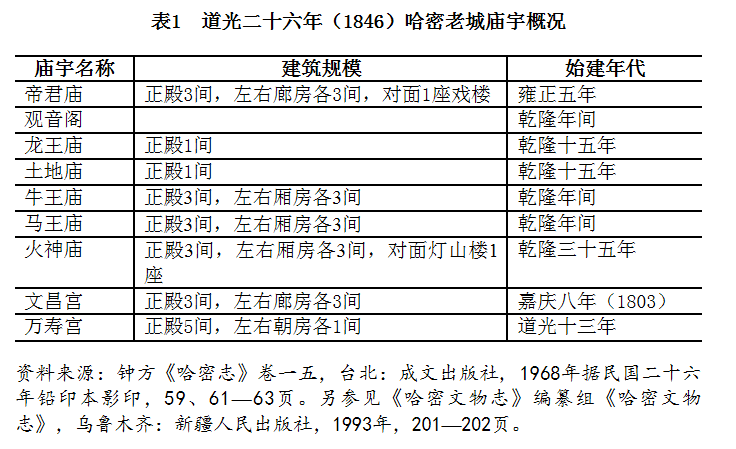

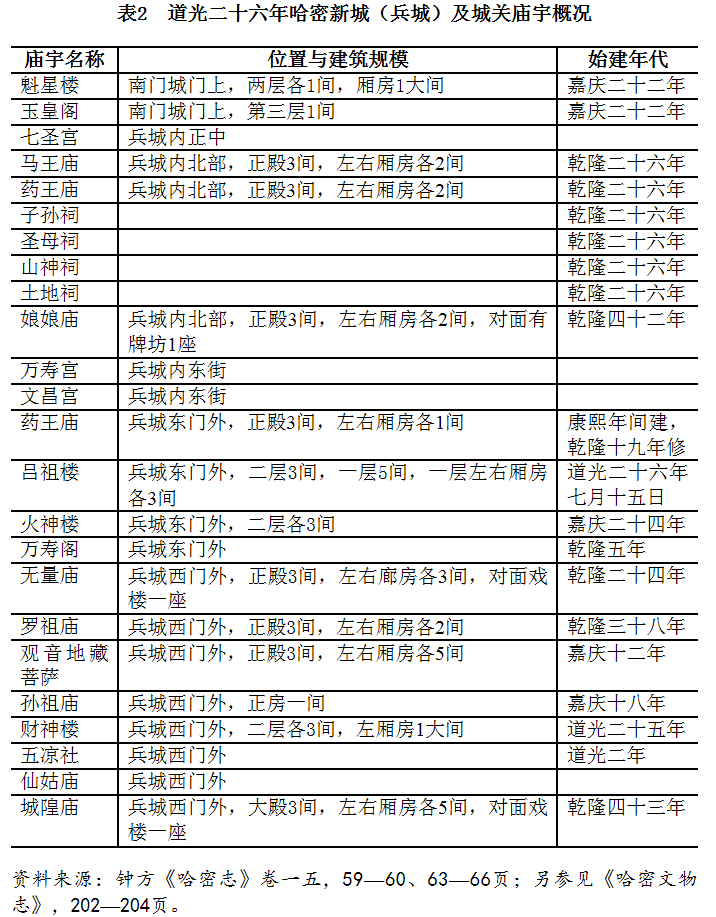

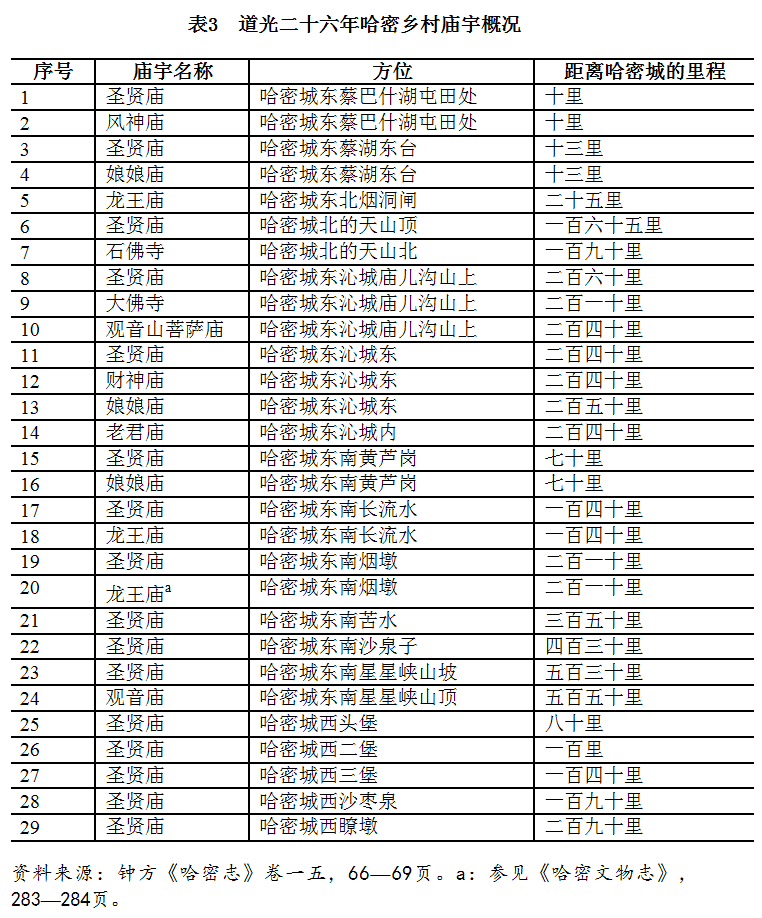

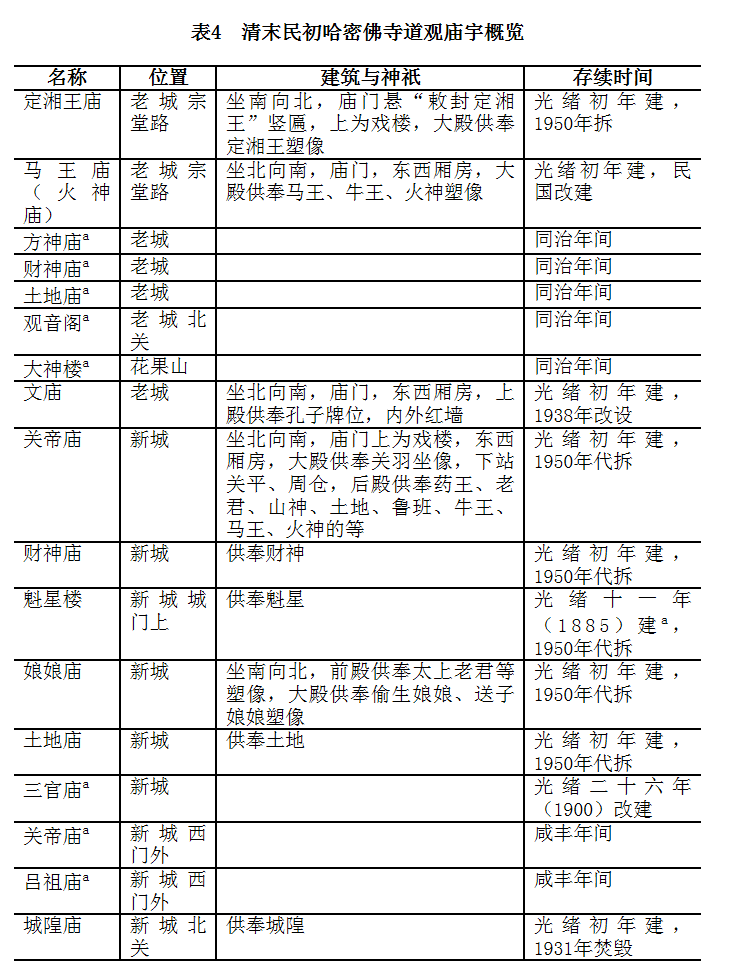

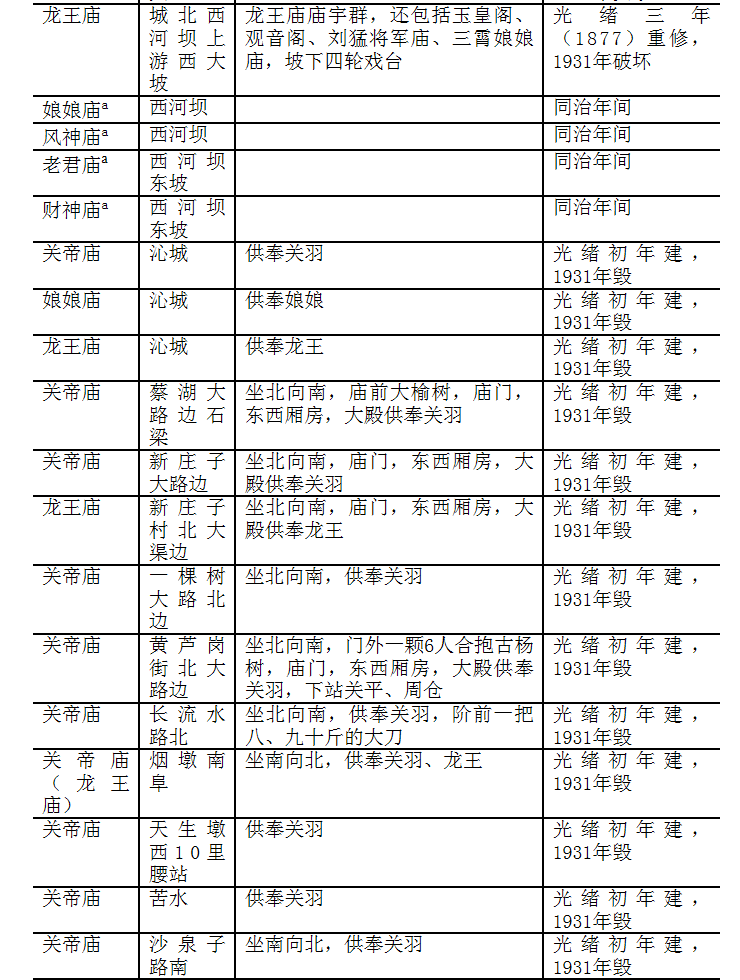

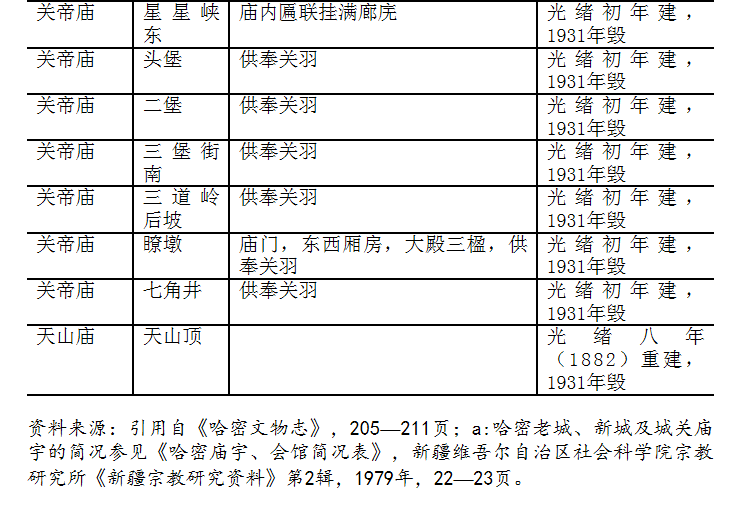

哈密在中国西北的历史舞台上具有影响西域全局的形势,清王朝的一统天山南北和建立多元的治理体系正是奠基于在哈密的管辖。清代哈密的城池由官府修建,在建城的同时都配置有各种庙宇。正如《钦定皇舆西域图志》指出:“城池为官守之责,庙宇亦风教之征。”[1]城池庙宇是社会教化的象征。其后,民人百姓在生活稳定之时,不断参与各种庙宇的修建和祭祀活动。哈密的城池中最早修建的是回城,清代重修于康熙五十六年(1717)。雍正五年(1727)修建哈密新城,即后来通称的老城。乾隆二十四年(1759),清朝在哈密建立地方政权,设哈密副将、办事大臣和协办大臣,建置哈密厅,设抚民通判、巡检,隶属于甘肃行省。道光年间,哈密有村庄35个。同治七年(1868),新任哈密帮办大臣文麟重修原有供军队驻扎的兵城,这座兵城后来被称作新城。新城在老城西北隅3里,从老城到新城有街道相连,回城在老城西南隅4里许。哈密厅于光绪十年(l884)新疆建省后升直隶厅。老城即是汉城,历经多次重建,最后一次大规模重修于光绪十二年,时署哈密通判冯森楷、副将龙在田经营展拓,比故址宏大,公署衙门大都在老城内。于是,哈密的城池最终形成“清末民初有城池3座,相互毗连”的格局 [2]。清朝末年与道光年间比较,哈密村庄有一小部分名称虽有变化,总数仍然为35个。1913年,哈密直隶厅改设为县,归属镇迪道,县以下以渠为乡村基层行政单位。明代期间,佛教在哈密逐渐衰落,伊斯兰教在哈密的传播获得主导地位。清代以来,哈密地域的政治体制经历了前期军府制下扎萨克制和郡县制并存,和后期新疆建省的变革,以信仰为核心的社会文化格局也发生了相应的历史变迁。清代新疆的庙宇除了伊斯兰教清真寺和喇嘛教庙宇以外,大量的庙宇属于儒佛道三教杂糅的格局,尤其表现为佛道交融的信仰结构,表现为民间信仰的形态,可以称之为“佛寺道观”庙宇。笔者对清代以降新疆的佛寺道观展开了县域的实证研究 [3],本文拟对清代至民国前期历史条件下哈密地域的佛寺道观及相应的民间信仰予以考实。 一、新疆军府制时期哈密佛寺道观的重现 1. 哈密老城的佛寺道观 清代哈密地域最早出现的佛寺道观庙宇是伴随清王朝一统新疆的历史进程而出现的。关帝庙出现最早,规模较大,数量较多,常见名称有“帝君庙”和“关武神庙”。哈密老城中首屈一指的庙宇是“帝君庙”,官府修建之后,春祀秋尝。但许多官修庙宇随着居民百姓的参与,逐渐成为城乡居民的信仰空间。“帝君庙”初建于雍正五年,而在雍正七年八月得以重修,并刻碑立记。碑文起始指出:“粤稽自古迄今,天地之所以覆载,日月之所以照临,华岳之所以镇峙,江海之所以流行者何?莫非宇宙间之正气凝贯于其中,发扬于其外,以垂之悠久而不朽哉!”结合中华文明的天地宇宙观和正气的伦理道德,宣扬儒家正统的政治文化秩序。碑文主体叙述了关羽从历史人物到神灵的演变: 帝君生汉末颠颓之际,当奸雄蜂起之时,独与桓侯元事昭烈皇帝,誓以共死同扶汉室,此立心何其正也。操拨下邳,使张辽说降,帝君表三约以明志。及斩颜良于万众之中,解围报操,遂封赐辞奔,此去就何其正也。后镇荆州,计攻樊城,诛庞德降于禁,威震华夏,操议徙都以避,此讨贼何其正也。讵意孙权助逆,吕陆舞智,糜博降贼,以致麦城被困,千秋同恨,万古流芳,此报国何其正也。自后汉至今已千有四百余岁矣,智愚胥服,俎豆常新。我圣朝屡隆典礼,更极尊崇。呜呼,帝君至德至圣,实秉乾坤正气,与天地之覆载,日月之照临,华岳之镇峙,江海之流行,并垂于不朽也。格于丁未冬,奉檄来兹。抚理彝情以来,见天回彝效顺,商贾骈臻,烽烟永靖,士马咸安,熙皡之风无殊华夏,仰见圣天子之文德武功覃敷异域,然冥冥中犹赖帝君默佑耳 [4]。 《三国志·蜀志》中关羽的历史史实被赋予正气凛然的高尚形象,并被清王朝政治塑造为“忠义”的神灵化身,关羽祭祀也成为国家祭祀重典。赫格于1727年冬天抵任哈密办事大臣,并在1729年3月春天举行关羽祭祀时与众人商议重修关帝庙。碑文中关羽的历史与“至德至圣”的神话交相辉映,在政治文化中发挥着“神道设教”的教化功能,在民间社会代表着调整义利的伦理尺度。关帝庙重修的参与者有官员、士兵和民人,并且都安居乐业,反映了哈密老城居民与回城居民共同生活的平安社会环境。 至道光年间,哈密老城的庙宇已有9座(表1),大部分为乾隆年间所建,除万寿宫之外,其余庙宇都有佛教或道教的因素,或者两者兼而有之。土地、龙王、牛王、马王、火神都是缘于中国农业文明社会需求的神灵崇拜,明清时期遍及中国的城乡,观音则是唐代佛教中国化后成为民间普遍信仰的神灵。帝君庙即崇拜关羽的神庙,由于清王朝的崇奉,成为有清一代的国祭,关羽神庙更是得到民间广泛的崇拜。有庙就有会,哈密老城土地庙的庙会日在土地神的生辰农历二月初二。土地庙庙会显示了哈密庙会的基本情况,“自初一日夜亦张灯,起至初三日止。白昼间各铺户作台歌数十,献于土地神前,游街穿巷,热闹俗规”[5]。庙会中演戏酬神是基本的内容。铺户是其中活跃的力量,表明庙会浓厚的商业经济气息。  哈密老城火神庙建于乾隆三十五年三月,建成于乾隆三十六年六月,立于乾隆三十七年六月初的碑记记载了火神庙的祭祀缘由和筹建过程: 立庙以祀神也,亦以壮观也。何谓祀?陈俎设豆、焚香秉烛以告虔也。何祀乎火神?盖火者离之名也。离者,丽之义也。推之造化、人物,莫不各有所丽。仰而在上,有日月焉,则成家于天而丽乎天。俯而在下,有百谷草木焉,则成形于地而丽乎地。至若人伦日月,莫不皆然,而均以常明之德焉,则同心同德,各安其所,而天下以文明矣。此所以祀之也。夫伊吾之有庙以祀之也,由来久矣。其重建奈何,盖以火神者,文炳文蔚之极者也。而庙基窄狭,庙貌尠旧,殊非所以安神也。阖邑商贾咸愿各出囊金,以阔大其基,崇高其貌。奈大殿之左山门以前皆为官厅兵房所限,有意焉而未敢擅动也。我郡伯志在好民之好,恶民之恶,《诗》所谓“民之父母”者,此也。一闻斯举,遂忻然谓乡约、会首诸人曰:是固宜谋所以阔大而崇高之也。虽然,官厅兵房,事关营伍,非请于哈密办事大臣不可。斯时,哈密办事大臣永双总摄军民,一视同仁,无问贵贱,厥爱唯均,因有请而知其事。曰:是固宜阔大而崇高之也。如此,然后敢动重建之举也。爰是各路募化,共得二千四百余金,会首等总理分任,庀材鸠工,经营踌躇,曲画周详,期年余而大功落成焉。第见规模广大,气象森严,前之所不足者补之,昔之所未有者增之,其壮观为何如乎 [6]。 《易经》中的离卦主火,同时又象征日月光明,火神意味着光明灿烂。火神祭祀有“天下文明”的功效,祀神和壮观兼而有之,意在造化人间伦理秩序,火神庙的扩建意味着哈密边疆社会民生汇聚和文明的扩散。火神庙显然是旧庙重修,最早也应是随着哈密老城一起修建的。哈密城乡居民通过修建庙宇的社会动员,形成较强的社会凝聚力,其中比较活跃的有商贾、乡约、会首若干社会阶层。火神庙的重修有一个民间社会集资的过程,募化资金似乎并非限于本地,其中的地方社会的乡约、会首起到了重要社会组织作用。碑文表明民政系统总摄于军政系统之下,各有专属职责,哈密厅同知受乡民之托向哈密办事大臣请示允许,火神庙的扩建才能占用兵房地基。 2. 哈密新城(兵城)的佛寺道观 哈密老城城北建有一座兵城,最早是为了解决军队的驻扎,但军队的长期驻扎产生大量社会生活的需要,出现兵民混杂的居住格局,同样修建了许多庙宇。兵城城门楼供奉道教的魁星,“中层肖魁星像,以佑启人文”,安排神像南座“与人心合必定神心喜”,必将“慧光照处,默佑书香,瞻文光于北斗,起大鲲于南溟,量才点额,皆异日事也”[7]。兵城兵家子弟也希望读书仕进,祈求在科举中榜上有名,维护地方的统治终将以文教为旨归。 哈密兵城及城关总计庙宇24座(表2),受到哈密驻兵携眷制度的影响,兵城内外出现了大量与居民日常生活密切相关的庙宇。玉皇和魁星作为道教天神系统,其庙宇在唐代兴起,尤其科举制度的历史背景中魁星主管科考命运而受到读书人的广泛信仰。七圣宫属于一种典型的神灵组合庙宇,满足民间信仰的多种社会需求,明清时期流行于乡村社区。吕祖楼是纪念道教全真派“北五祖”之一的吕洞宾而兴建的,金代兴起楼观,元明清三代尤盛。无量庙崇奉净土宗的无量佛,唐代以后成为佛寺的一个专门类型。罗祖庙供奉理发匠的行业神,起源于北京,清代盛行于城市理发手工行业群体。孙祖庙则是皮货商人、皮匠工人供奉的祖师孙膑的庙宇,清代流行于边疆畜牧业地带的城乡社会。仙姑庙与娘娘庙类似,属于明清时期主要寄托女性生育崇拜的神灵庙宇。  兵城内北部是庙宇比较集中分布的区域,有7座庙宇,形成庙宇群落。其中娘娘庙建于乾隆四十二年丁酉秋八月己酉日,娘娘庙碑记概述了娘娘庙伴随城池的功能变迁而形成的历史: 哈密为伊吾古郡,本朝康熙年间派兵戍守,修筑新城,向无寺庙。迨至雍正八年,添建粮城以为储备军糈之所。乾隆初年,平定准夷军务告竣时,将粮移贮南仓。此城留为防营养马之厩,随经各营提镇官兵捐资于背面城上修建马神小庙。二十六年改设营制,议盖兵眷房舍,又捐资于正殿两旁添建子孙、圣母、药王、山神、土地祠 [8]。 碑记叙述了哈密地区自康雍乾三代城池的演变史:兵城最早为储备粮草的粮城,后来成为军队养马的马厩。兵城北部最早修建了马王庙,并以马王庙为中心,在其正殿两边又续建了子孙、圣母、药王、山神和土地等众多神祇的祠庙,显示了庙宇群落的形成历程。1761年清政府在新疆实行屯田制,开始设置营屯,并允许驻军携带家眷。于是,生老病死各种各样的社会生活需要逐渐形成,并改变了城市面貌。可见,哈密兵城有一个从康熙、雍正时期的军政向乾隆时期的民政演化的历史进程。其中,多种多样的佛寺道观庙宇及其民间信仰活动是构成这一历史进程的要素。 兵城西门外有一座城隍庙,规模较大,并且建有戏楼,显然在周期性的庙会中演戏酬神是一项主要活动。城隍庙一般建在城内,兵城西门外的城隍庙表明以兵城为中心的居民生活的中心却是在西门外的区域,说明兵城的军事性质向民城的历史变迁。城隍信仰是对于主管城池的神灵信仰,是一种普遍的民间信仰。城隍神信仰在唐宋时期滋盛 [9],宋代开始列为国家祀典,一直持续在民间广为流行。明初加强中央集权与重建礼制运动,城隍神庙逐渐遍布全国,并形成都府州县的等级体系,清延明制。哈密兵城建城时间短暂,地方上缺乏可以神格化的捍患御灾的历史资源。因此,哈密兵城的城隍是从外地引入的,正如城隍庙石碑所述: 尊神姓氏诞期无考,是年十一月初三日求吕祖乩示:尊神姓纪讳孟宁,年五十九岁,三月初五日酉时生,系陕西西安府同州人,明朝成化初曾任直隶通州知州。复经哈密办事大臣佛讳德札致陕西藩宪富讳纲,在原籍查考宗派实迹。乃于四十四年三月初四日尊神圣诞前一日接到藩宪覆书,内云:通饬各属据州府禀据蒲城县禀称, 查县属白露村有纪姓一族,明时曾有纪讳为美者,于正德年间历关官卢龙卫。尊神讳孟宁者即为美三弟,为政之子。尊神高祖铎、曾祖讳文瑞、祖父讳周、祖母高氏、父讳为政、母刘/曹氏,载之宗图,石勒确凿可考,并将纪氏宗图、墓志墨刻二张,送来以征诚信。特此普告十方阖郡,务各敬谨瞻仰供奉,以彰灵应显赫。淅目睹哈密庙柱悬挂木牌,注録姓氏,唯恐久而就湮。虔诚发愿,志录以垂不朽云尔 [10]。 哈密兵城的城隍神是在吕祖庙占卜得到的启示,城隍神为陕西人纪孟宁。估计当时占卜者为陕西西安府同州(今渭南市大荔县)人,熟知纪氏家事,方能如此有眉有眼。时任哈密办事大臣佛德通过陕西布政使富纲的查考,拿到了纪氏家族的族谱拓片,纪孟宁的木牌悬挂在城隍庙里,一场城隍神的造神运动终于跨省完成。由此,陕西人纪孟宁因缘际会,符合了哈密地域城镇的社会发展,对应了清王朝在哈密的行政管辖,成为哈密的一方保护神。 3. 哈密乡村及驿站的佛寺道观 哈密城周边的乡村和驿站无论大小与居民多少,大都建有庙宇。哈密城以东附近的屯田处和居民点有蔡巴什湖屯田处、蔡湖东台和烟洞闸,哈密城东的塔尔纳沁城是哈密境内重要的一处屯田居民点,哈密城东南通往河西走廊存在系列的驿站系统,哈密城以西通往吐鲁番方向则是驿站及居民点并存。哈密城周边的乡村和驿站庙宇总计约有29座(表3),这些庙宇的地理方位以哈密城为中心,分布在东南西北的乡村和交通要道中,庙宇所供奉的神祇世界与人世一一对应,反映了其时哈密地域社会的空间结构。  哈密乡村和驿站中主要的庙宇类型是圣贤庙,圣贤庙即为关帝庙。 哈密城以北的天山顶关帝庙始建于清乾隆五十一年,庙旁有福康安所立石碑一座,此后这里被称作天山庙,并有庙祝看管香火。道光八年伊犁东归的方士淦从巴里坤翻越天山顶,看见“关帝庙三层,深岩幽邃”,据说“灵显最著”,观看到许多联额,其中有一副对联为徐松所题“赫濯震天山,通万里车书,何处是张营岳垒?阴灵森秘殿,饱千秋冰雪,此中有汉石唐碑” [11]。汉石当指《焕彩沟碑》,唐碑乃指《姜行本纪功碑》[12]。汉石唐碑赋予天山顶关帝庙西域大一统的政治意涵。咸丰二年四月初九日(1852年5月27日)谪戍乌鲁木齐的杨炳堃过天山顶,发现“武庙甫经重修”,“入庙进香”后休息时看见了萨迎阿的诗幅 [13]。天山顶关帝庙是东天山南北交通的中转站,遥控着清王朝对新疆的治理。 哈密城东南长流水驿站的关帝庙存世时间较久。河西走廊的安西通往哈密的路途为戈壁荒漠地貌,属于典型的大陆性干旱气候,保障军旅和官员的顺利通行成为当地要务。沿途驿站渐有民人生聚,而当地民人生活艰辛,祈求神灵保佑成为最重要的社会需求。关羽不仅受到正统儒家思想的崇祀,同时也受到道家、佛家的膜拜,所以关羽在历史上逐渐演变为佛道两大中国教派的神祇。清代的国家祭祀体系中,关羽具有崇高的地位,乾隆时加封关羽为“忠义神武灵佑关圣大帝”。各地城乡普遍修建了大量关帝庙,新疆同样如此 [14]。民间社会依托官府崇祀,吸收了关羽神圣性的各种因素,化为多种民间信仰的神祇和仪式。 嘉庆五年洪亮吉因事遣戍伊犁,遇赦返回原籍江苏常州,记载新疆沿途所见所闻,发现“塞外虽三、两家,村必有一庙,庙皆祀关神武,香火之盛,盖接于西海云”[15]。洪亮吉在新疆的来回路线是由安西至哈密,从哈密道巴里坤,沿天山北路经乌鲁木齐、呼图壁、精河到伊犁绥定城。可见当时的北疆地区村落无论户数多少,有村必有关帝庙,关帝庙已经成为民间崇祀的信仰空间。洪亮吉返途路过哈密长流水时,当地乡里民人正好重修关神武庙,被邀请撰写了碑记: 人有代谢,神亦有代谢。神代谢者,若周之杜主、汉之城阳景王、汉末蒋子文诸人是也。惟忠义之气塞天地者,则历百世如一日焉,神武与唐之张许、宋之岳忠武是矣。而神武庙尤遍天下。己未岁,余以罪戍伊犁,出嘉峪关,抵惠远城,东西六千余里。所过镇堡城戍,人户众者多仅百家,少则十家、六七家不等,然必有庙,庙必祀神。神武两壁内必绘二神,一署曰平,神武子也,见裴松之注所引署记;一署曰周仓,则宋以前悉无可考,仅见于元人所作演义。神其说者或云近世山西人掘地得周墓,有碣焉,亦附会不足信。吾乡有里儒撰神武世系,据《吴志·鲁肃传》云,争荆州日坐有一人云云,遂定为周仓。夫陈寿固未尝标姓名,则百世下何由知之,此真里儒之见矣。余前奉使贵州,过镇宁州关索岭,岭有庙,香火极盛,土人及方志皆云神武子也,正与周仓事相类,并不足信。神本谥壮缪,本朝定谥神武 [16]。 洪亮吉眼中关帝庙已经成为新疆社会结构的有机构成部分,揭示了关帝庙中关帝、关平和周仓基本配置的历史演绎。《长流水关神武庙碑记》进一步说明了从甘肃嘉峪关到新疆伊犁惠远城沿途的镇堡城戍都有关帝庙的景观:大殿两璧都绘制关平和周仓的神像配祀。长流水的乡里民人重修关帝庙,请人撰文立碑都属于隆重的仪式。关帝庙不但是地方社会现实的象征,还具有社会整合的功能,维系地方居民生存与发展的精神凝聚力,可见关帝庙在民间社会巨大的社会影响。 格子烟墩最早的庙宇是一座龙王庙,修建于乾隆二十一年七月,自关帝庙以外,龙王庙是哈密地区常见的庙宇类型。是年,清朝军队再次进军伊犁,平定归附朝廷的双亲王、定边左副将军阿睦尔撒纳的叛乱。次年,陕甘总督黄廷桂备置战马3万匹运往前线,为了保证安西到哈密沿途饮水充足,黄廷桂委派安西提督刘顺沿途凿井取水。格子烟墩是沿途最干旱缺水的地方,竟然顺利获得水源,刘顺就在该处并立“灵泉碑”一座,用来颂功记事。“灵泉碑”题额为“建修龙神庙记”,碑高152厘米、宽64厘米、厚15厘米,碑文陈述: 西塞沙漠荒远,古称绝域,凡行军运马,每以缺水为虑。其白墩子至格子烟墩八站,均属戈壁。虽有一二泉水,碱而微细。康熙年间富将军设防,雍正七年岳元戎进兵,暨以后之征防,官军屡次挑挖,未得涓滴。马至二三百匹即不能足饮,争挤吞沙,每多伤毙。我皇上德威遐敷,远迈千古。乾隆丙子岁平定伊犁,群酋稽首输诚,独阿逆等负叛逃窜,是以丁丑春复有申罪致讨之役。兵行甚急,战骑首要,阁督宪黄公劳心焦思,筹办壮马三万。良骥具备,惟虑长途乏水迟误,奏明委余亲诣查办。余受皇恩,代庖敦煌,当兹军兴重务,惟有竭尽心力,督挑勘挖水,惟处处得水,抑且反苦为甘。曩饮二三百牲畜不敷者,今饮二三千人马绰然有裕。更可奇者,格子烟墩地形高阜,砂碛干燥,此番凿井得泉,水自石坂底孔穴中涌出,深六尺许,清澈畅盛,滔滔博济。将弁兵民,咸以为奇。此皆圣主洪福,阁督宪忠诚感格,在事官军勤力实心,故神祇效灵,助国灭逆。既昭彰显之德,宜隆崇祀之诚 [17]。 西北边塞的干旱生态曾经长期困扰着中央王朝的边疆管辖,清王朝在新疆的水利建设也肇端于大一统战争中的水井设施。“灵泉碑”记述了清朝历次征战西域最大的军务是行军运马,而从河西走廊的安西通往哈密的路途尤为关键。干旱缺水的格子烟墩凿井得泉成为清朝一统大业的天命象征,因而修建龙王庙三楹。可见,“灵泉碑”实际上兼有“龙王庙”功德碑和记事碑的双重功能。作为大陆性干旱地区,当地社会基本生产生活物质水的匮乏,引发人们对龙王庙治水神灵的祭祀崇拜。 二、晚清新疆省制时期哈密佛寺道观的复兴 19世纪以来清王朝处于内忧外患之中,终于酿成60年代新疆政局的崩溃。同治三年(1864)新疆农民起义瓦解了清王朝在新疆的统治体系,也造成社会的动荡,社会生产力和社会关系遭到巨大破坏。新疆局势很快走向封建割据,并引发浩罕的阿古柏入侵建立非法统治政权。与此同时,陕甘回民起义的余众经哈密逃入新疆,战乱频仍,哈密地区的城池和驿站、居民点都不同程度遭到破坏,大部分佛寺道观毁于战火。光绪元年,清王朝任命左宗棠为“钦差大臣督办新疆军务”,至光绪三年全力恢复了新疆的统治秩序。战乱平息之后,百废俱兴,民生得以休养,被毁的佛寺道观渐渐得以部分重建,并有新的庙宇出现(表4)。哈密地域古建筑除了伊斯兰教的清真寺以外,就是以佛教的佛寺和道教的庙观为主要代表。清末哈密直隶厅的宗教人士政府登记在册的有“僧九,道士五”[18],至少表明了哈密佛教和道教并存的事实。定湘王庙起源于湖南长沙善化县的城隍神,湘人在晚清入疆以后流传各地。方神庙起源于清代新疆喀什噶尔,祭祀湖南籍戍卒黄定湘。黄定湘在道光年间张格尔之乱中为保卫喀什汉城而献出生命,此后祠祀遍布南疆 [19]。佛寺道观的建筑特点多以山门、戏台、左右厢房、大殿、后殿等组成,构成信众活动的公共空间。    1.佛寺道观庙会呈现的社会节律 哈密老城及新城众多庙宇各有庙会,虽然没有资料确知这些庙会的实况,但根据不同类型庙宇的庙会传统和后人的历史记忆,大致可以知道若干庙宇的庙会活动日期。土地庙的会期是二月初二,三官庙的会期是二月二十五,娘娘庙的会期为三月十八,关帝庙的会期为五月十三,马王庙的会期是农历六月十五,龙王庙有多个会期,有正月初九、正月十五、四月初八和六月十五,观音阁的会期是六月十九,魁星楼的会期是七月初七,财神庙的会期在七月,城隍庙也有多个会期,有三月清明节、七月十五、十月初一 [20]。一般的庙会会期为三天,根据上述哈密两城部分庙宇的庙会日期,一年四季几乎月月都有庙会。唯有严寒的冬季不适合户外活动,较少庙会,比较符合新疆干旱内陆寒冬的自然环境节气。哈密老城、新城及附属乡村居民中不同的社会群体都有自己特定参加的庙会,有些庙会更是普及社会大众,构成哈密绿洲定居农耕生活的一种社会时间节律。佛寺道观庙宇所呈现的这种社会节律与哈密回城及附属乡村居民以伊斯兰教习俗为中心的社会节律形成在哈密地域的社会交融。 2.龙王庙庙宇群的兴起 光绪三年(1877),哈密办事大臣明春在哈密城北“建龙王、观音各庙,附以亭榭,用备钓游。当时工作皆威仪、健锐二军之力,香火道人亦旧部材官”[21],寺庙、湖泊和楼台亭榭齐备,渐渐成为官府祭祀和民间信仰活动的中心。明春在光绪十四年于塔尔巴哈台参赞大臣任上病故, 朝廷因其“边功卓著”而在龙王庙庙宇群内修建“明公祠”以示纪念。“明公祠”建在龙王庙恰当地表彰了明春在同治战乱后的哈密重建边疆的历史功勋。陶保廉光绪十七年随父陶模赴任新疆巡抚经过此地前往迪化,发现“其地水木清秀”,确实一个赏游的好地方。龙王庙所在的地形有东西大坡,西坡上和靠西坡建有观音阁、刘猛将军庙、娘娘庙等,形成一个以龙王庙为中心的庙宇群。坡下有一湖,湖西岸建有戏台1座,每年农历四月初八为庙会日,远近农民男女老幼,骑马坐车,前来赶会看戏。宣统元年(1909)哈密编纂乡土志,所能见到的佛寺道观中哈密城北龙王庙最负胜名。哈密城北六里龙王庙“傍泉石之右,因圯为池,筑堤插柳,建庙于土山之腰,凿壁结构,修数椽客厅,以为游憩之所”,“入夏惠风和畅,泉水迸流,树林阴翳,鸣禽上下,或临渊而羡鱼,或登高而望远,夕阳在山,犹复乐而忘返,土民及时行适情多荟萃于此” [22],这座龙王庙正是当年明春所建,已经成为当地的风景名胜。宣统三年四月初八,被遣戍新疆的温世霖路经哈密,适逢龙泉寺赛会,他在日记中记道:“是日适值赛会,为哈密第一盛举。商家值年以董其事,文武官员皆往祀神献剧,游屣如云,颇极一时之盛。”[23]温世霖笔下的龙泉寺,其实就是龙王庙,刚好现场观看了龙王庙的盛大庙会,留下深刻印象。龙王庙庙会自明春光绪初年建庙后兴起,直到宣统年间逐渐成为哈密最大规模的社会活动,其中官府和民间的共同参与是其兴盛的重要机制。 龙王庙作为龙王庙庙宇群的中心,成为清末民初社会众生的表演舞台,颇能反映其地自清代以来民间信仰的复杂形态。龙王庙长联亦浓缩了哈密在中华空间中演绎的历史和文化。龙王庙戏台两侧有一幅长联:“往事几千年,君相师儒,此日仅留陈迹。慨河山犹旧,姓氏频更,天地长存,英雄安在?传疑传信,只供后世清谈,丰功伟绩总成空。徒想象三代衣冠,六朝裙屐;奇观日数部,悲欢离合,登场绘出全神。又宵小弄权,虽荣亦辱,忠贞信义,由苦而甘,是幻是真,堪作斯时炯戒,福善祸谣终不爽。莫单看绮罗霞灿,弦管风流。”[24]哈密自汉代西域都护府的管辖而进入中国版图,境内留存的汉唐碑刻不断被清人发现流传,保卫疆土的丰功伟绩都化作历史记忆的传承,虽然千年尺度的族群迁徙留下无数陈迹,而国家河山依旧在。中国历史长河中荣辱、忠贞和甘苦的故实通过龙王庙戏台鉴戒着哈密社会,保持了哈密与内地兴亡与共的命运。戏台长联通过佛教遁入空门的出世思想和道教奇真异幻的仙界遐思,传神地演绎了千年“君相师儒”的历史故事,都化作百姓日常生活的消遣,同时也塑造了他们的精神世界。而写在龙王庙殿堂粉壁上的一副长联更是苍茫绝伦,浓缩的千年边疆历史画卷扑面而来:“万余里边风奔来眼底,当披风岸帻,直从高处凭栏,看北辙南辕,忍令蹉跎岁月。纵天山雪寒透重衾,瀚海沙迷连大漠,长城窟防秋饮马,阳关柳赠别行人。碌碌忙忙,感慨系之矣!壮怀难自已,抚旌旗壁垒,犹列阵图。幸民物疮痍,尽成都聚。收拾起荷衣藜杖,莫辜负林泉画稿,金石吟笺,旅邸胡琴,野云游履;二千年古迹注到心头,坐贝阙珠宫,好约良朋酌酒,听晨钟暮鼓,敲变几许沧桑。想班定远投笔从戎,张博望乘槎泛斗,赵营平屯田上策,薛总管三箭奇功。轰轰烈烈,而今安在哉?长啸划然来,趁芦荻萧疏,昂藏骋步。任鸢鱼飞跃,俯仰忘机。把那些傀儡葛藤,都付与午夜霜砧,数声樵唱,半湾流水,一派荒烟。”[25]位居天山东端的哈密一地可以纵观西北边疆的天山、瀚海自然环境与长城、阳关人文生态,历史上造成军事重镇的态势。长联作者以晚清新疆的战乱及建省为历史背景,表达了忧国忧民之心和以天下为己任的情怀。两千年的古迹印证了中央王朝在哈密的治理,褒扬促进边疆建设和维护国家统一的历史人物张骞、班超、赵充国和薛仁贵。哈密正是作为西域锁钥的历史地位,开启关合之间沉淀了汉唐以来的中国塞北边疆史实,龙王庙殿堂长联体现了清人边疆经营继承并超迈汉唐的历史成就和历史意识。 3.关帝庙与定湘王庙的兴盛 哈密办事大臣明春在同治战乱之后,主持哈密善后,其社会重建工作的重要内容之一便是重修庙宇。天山顶现残存的关帝庙遗址,于光绪八年由哈密办事大臣明春重修,留下《重修天山关帝庙碑》的历史见证。哈密地域无论城乡关帝庙最为普遍,比较典型的如新城南关关帝庙,建筑宏伟,进山门,左右有马童牵两匹赤兔马,上为戏台,前为看戏场地,东西有厢房,上台阶为大殿,供奉关羽塑像,下站关平、周仓,后殿有三清宫、火神、山神、土地、牛王、马王、药王、鲁班等神 [26]。可见,关帝庙中往往容纳大量其他道教神祇,成为一个民间信仰的中心庙宇。宣统二年,英国《泰晤士报》常驻北京记者澳大利亚人莫理循对甘肃、新疆等中国西北地区进行了为期半年的旅行考察,4月3日经过星星峡,路过沙泉、苦水、烟墩,拍有关帝庙和道士的照片 [27]。从星星峡路向哈密的沿途驿站多有关帝庙,并有道士主持,依然是历史传统的延续。谢彬曾经到新城关帝庙赴当地绅士的公宴,主席为商会会长李开仁与劝学所长李澜,席间“有戏佐觞,系秦腔中之旧戏,无甚可观”[28],关帝庙的神圣空间日趋世俗化,成为众生聚会娱乐的舞台。新疆建省之后哈密城中新出现的湖南善化城隍定湘王庙,规模宏大,有较大的社会影响。黄文弼于1928年2月1日游览定襄(湘)王庙,注意到大殿中供奉长沙城隍匾额极多,殿前戏楼颇为庄严 [29]。茅盾1939年初到哈密,见到定湘王庙,确知为城隍庙。后来通过调查了解到“凡汉人较多的各城市中都有‘定湘王’庙,皆为左宗棠平定新疆以后,‘湖湘子弟’所建” [30],清末来自湖南的城隍定湘王逐渐成为新疆的城隍。定湘王庙的兴建和信仰活动源自湘军入疆,湖南湖北两湖籍人士信众广泛,从哈密西向传播各城,民国年间内地各省籍人士也都以定湘王庙为定居地的城隍庙。 三、民国前期哈密佛道民间信仰的延续 1. 龙王庙庙宇群的公共社会活动 1916年10月至1917年12月,谢彬以国民政府派员身份奉财政部命令赴新疆省和阿尔泰特别区调查财政期间,在哈密“策马游城北龙王庙”,还能知道“庙为清光绪三年,哈密办事大臣明春,饬其部兵所建”,龙王庙附近的庙宇建筑群还有“明公祠、观音洞、及刘猛将军庙,建筑皆壮丽可观”,“其地后枕高阜,前临苏巴什湖,湖形长弧,水清澈底,游鱼可数(湖中产鳝鱼、鲫鱼及水鸭甚多),败芦丛生,色若熟稻”,在湖泊中“建二亭,一曰养元,一曰镜涵,有桥通岸,有舟涉水,长堤环绕,老杨成行,堤外渠水,杂树夹岸,吸水煮茗,味极清冽,为西来所仅见者” [31]。龙王庙所在的庙宇建筑群保留完好,并且是当地极好的旅游胜地,外地人到哈密,几乎是必游之处。1928年,考古学家黄文弼随中瑞西北科学考察团在哈密停留期间,与地图学者詹蕃勋和照像员龚元忠结伴游赏龙王庙,出新城北门约四、五里到达苏巴什湖畔的龙王庙,过养元亭见有一座藏字塔并摄影留念,并且龙王庙正月初七日的演戏酬神吸引了团员观看,后来又单独重游龙王庙观音洞 [32]。龙王庙周边荒地都属于庙产,主持持有哈密办事大臣明春颁发的印契,直到民国初年依然具有法律效力 [33]。龙王庙庙宇群的拥有雄厚的经济实力,凝聚了哈密数十年官府和民人的社会力量,承载了哈密数千年的历史沧桑,成为民国初年哈密的公共活动空间。 2. 会馆祠堂的庙会 从清末至民国前期,哈密老城和新城内有都修建了许多各省各地会馆祠堂(表5),这些会馆祠堂内部一般都会陈设来自各省崇祀的神祇和对当地有功德的偶像人物,都有独立的祭祀空间,具备庙宇的社会功能,民众广泛参与会馆的民间信仰活动。会馆一般都有各自的庙会日,期间会众自由布施、祭祀、看戏,公同聚会议事,商贩云集,形成较大规模的周期性庙会社会活动。  3. 哈密周边道路沿途的庙宇景观 哈密北倚天山,南界瀚海,西临吐鲁番,东南与河西走廊对接,为东西交通的形势要区。哈密城东南通往河西走廊的驿站系统和居民点以星星峡为甘肃与新疆的分界线,沿途庙宇不仅为驿站居民和沿途过客提供了住宿休憩之所,也同时为双方带来了相互依存性的生活保障。直到1916年谢彬西行,还能看到从星星峡到哈密一带还保留着晚清延续至民国的佛寺道观,主持者多为道士。1928年斯文·赫定、徐炳昶为团长的中瑞西北科学考察团一行离开哈密前往迪化,沿途庙宇重重,历历在目。东来路线从星星峡到哈密,西行路线从哈密通往吐鲁番,清代以来沿途庙宇与交通路线相辅相成,民国前期沿途路线庙宇景观依然如故(表6)。  徐炳昶在瞭墩村做了仔细的调查,统计所见神祇无论纸印、木牌、泥塑达到至少6尊。关帝庙规模最大,捐款木牌表明哈密大小官员都有捐款,最多一笔是8两白银。而其地“店家三,邮差住家二,连厘卡不过六家,神几与人同多,可为一笑”[34],神与人同等多少几乎就是清末至民国前期哈密地域神界与人世的常态,其时新疆宗教与世俗的社会结构由此可见一斑。 四、余论 哈密在历史上是蒙古草原及天山以北游牧部族南下西域绿洲的前端,东进河西走廊通向中原,西出天山南北的绿洲和草原地带,逐渐成为中国丝绸之路核心地段上的交通门户。汉魏时期有乌孙、月氏、匈奴、高车、柔然等部族,唐宋以来又有吐蕃、回鹘、蒙古、汉、回回等各族长期居住,有明一代则以回回、畏兀儿、哈剌灰、汉人为主体杂居。历史的长时段表明,欧亚内陆腹地频繁的族群迁徙在哈密融汇出包容多元文化的历史烙印,形成多种族群的多元宗教、农牧生计互动并存的社会格局。哈密维吾尔人最先归附清王朝,清王朝一统天山南北以后,又有汉、满、回、蒙古、哈萨克等族在此共同杂居生活。于是,清代以前哈密曾流传的萨满教、摩尼教、景教、祆教、佛教、道教、伊斯兰教等多种宗教形态,至清代一变成为伊斯兰教、佛教、道教及民间信仰的宗教生态,清真寺和佛寺道观成为哈密地域社会文化的表征。哈密回城王府内建有一座万寿宫,“专门供奉历代清朝皇帝彩色塑像的地方,它也是一座‘小型的中国古典庙宇建筑形式的独立房屋’”[35]。1928年,斯文·赫定在中国西北科学考察途经哈密,观察到哈密“有汉人的商店,清真寺和寺庙”[36],佛寺道观庙宇所呈现的民间信仰与清真寺所呈现的伊斯兰教信仰构成在哈密地域交错共生的社会结构。 新疆局势在1928年金树仁继杨增新执政后走向动荡,1931年,马仲英从河西进入新疆,爆发了从哈密西向波及全疆的动乱,清末重修的龙王庙、天山庙等一批庙宇毁于兵燹。20世纪30年代初新疆的战乱再起,历经劫难并重建的哈密庙宇再遭毁灭,随同破坏的还有社会秩序的稳定,预示着边疆社会又进入一个治乱循环的历史轮回。清代以降哈密的佛寺道观经历了从最初的官修到民间广泛参与的衍变,成为地域社会的结构性因素。佛寺道观及其承载的民间信仰活动成为哈密古今之变中显著的历史印记,并构成新疆地域社会历史变迁的人文动力。 参考文献: ﹡本文系国家社科基金重大委托项目《新疆通史》(05&ZD060)基础研究项目《清末民初新疆镇迪道的佛寺道观研究》(XJTSB080)成果之一。 [1] 钟兴麒等校注《西域图志校注·凡例》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2002年。 [2] 佚名《哈密直隶厅乡土志》,中国社会科学院边疆史地研究中心主编《新疆乡土志稿》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,268—269页。 [3] 参见拙文《新疆吉木萨尔县千佛寺庙会考论》,《新疆大学学报》2007年第5期,75—80页;《清末民初新疆呼图壁县域的庙宇与民间信仰》,《昌吉学院学报》2013年第3期,7—10页;《清末民初库尔喀喇乌苏的庙宇与汉民社会》,《伊犁师范学院学报》2013年第4期,66—70页;《清代至民国前期新疆玛纳斯县域的庙宇与民间信仰》,《石河子大学学报》2014年第2期,115—120页;《清代至民初新疆县域的社会生活——以阜康为例》,《昌吉学院学报》2014年第3期,21—27页;《清代至民国前期奇台县域的庙宇与民间信仰》,《云南师范大学学报》2014年第3期,33—45页。 [4] 钟方《哈密志》卷一五,台北:成文出版社据民国二十六年铅印本影印,1968年,61—62页。 [5] 钟方《哈密志》卷一七,75页。 [6] 钟方《哈密志》卷一五,62—63页。 [7] 钟方《哈密志》卷一五,58页。 [8] 钟方《哈密志》卷一五,64页。 [9] 邓嗣禹《城隍考》,《史学年报》,1935年第2卷第2期,272页。 [10] 钟方《哈密志》卷一五,65页。 [11] 方士淦《东归日记》,李正宇点校,兰州:甘肃人民出版社,2002年,34页。 [12] 朱玉麒《汉唐西域纪功碑考述》,《文史》2005年第4辑,125—148页。 [13] 杨炳堃《西行纪程》,国家图书馆分馆编《古籍珍本游记丛刊》第12册,北京:线装书局,2003年,6317—6318页。 [14] 齐清顺《清代新疆的关羽崇拜》,《清史研究》1998年第3期,101—106页。 [15] 洪亮吉《授经堂遗集·天山客话》,洪用勤校,光绪三年重刊本,叶七背。 [16] 和宁《三州辑略》卷七《艺文门》上,台北:成文出版社,1968年据嘉庆十年修旧抄本影印本,285页。 [17] 《哈密文物志》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1993年,283—284页;郑加成主编《哈密地区志》,乌鲁木齐:新疆大学出版社,1997年,1317页。 [18] 袁大化修、王树楠等纂《新疆图志》卷四三《民政》四,天津:天津博爱印刷局东方学会据通志局本重校增补铅印本,1923年,叶八正。 [19] 陈国光《新疆“方神”本是戍边爱国之士——清末新疆方神志文辨析》,《西域研究》2004年第4期,82—88页。 [20] 《哈密庙宇、会馆简况表》,《新疆宗教研究资料》第2辑,22—23页。 [21] 陶保廉《辛卯侍行记》卷六,刘满点校,兰州:甘肃人民出版社,2002年,379页。 [22] 刘润通《哈密直隶厅乡土志》,中国社会科学院边疆史地研究中心主编《新疆乡土志稿》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,286页。 [23] 温世霖《昆仑旅行日记》,高成鸢编注,天津:天津古籍出版社,2005年,134页。 [24] 哈密市地方志编纂委员会《哈密县志》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1989年,402页。 [25] 《哈密县志》,402页。 [26] 《哈密地区志》,265页。 [27] 莫理循《1910,莫理循中国西北行》(上册),窦坤、海伦编译,福州:福建教育出版社,2008年,119—125页。 [28] 谢晓钟《新疆游记》,薛长年,宋廷华点校,兰州:甘肃人民出版社, 2003年,76页。 [29] 黄文弼遗著《黄文弼蒙新考察日记(1927—1930)》,黄烈整理,北京:文物出版社,1990年,156页。 [30] 茅盾《新疆风土杂忆》,《茅盾全集》第十二卷,北京:人民文学出版社,1986年,144页。 [31] 谢晓钟《新疆游记》,79页。 [32] 黄文弼遗著《黄文弼蒙新考察日记(1927—1930)》,152—153、155、156页。 [33] 杨增新《覆哈密沙亲王酌商开辟龙王庙荒地函》,《补过斋文牍》丁集下,台北:文海出版社,1965年,1065—1067页。 [34] 徐炳昶《西游日记》,范三畏点校,兰州:甘肃人民出版社, 2002年,161页。 [35] 哈密专区公安处编《哈密回王史料》,1962年,63页。 [36] 斯文·赫定、沃尔克·贝格曼《横渡戈壁沙漠》,李述礼、张鸣译,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010年,119页。 作者单位:四川大学中国西部边疆安全与发展协同创新中心 来源:原载于朱玉麒主编《西域文史》第九辑,2014年12月。 (责任编辑:admin) |