|

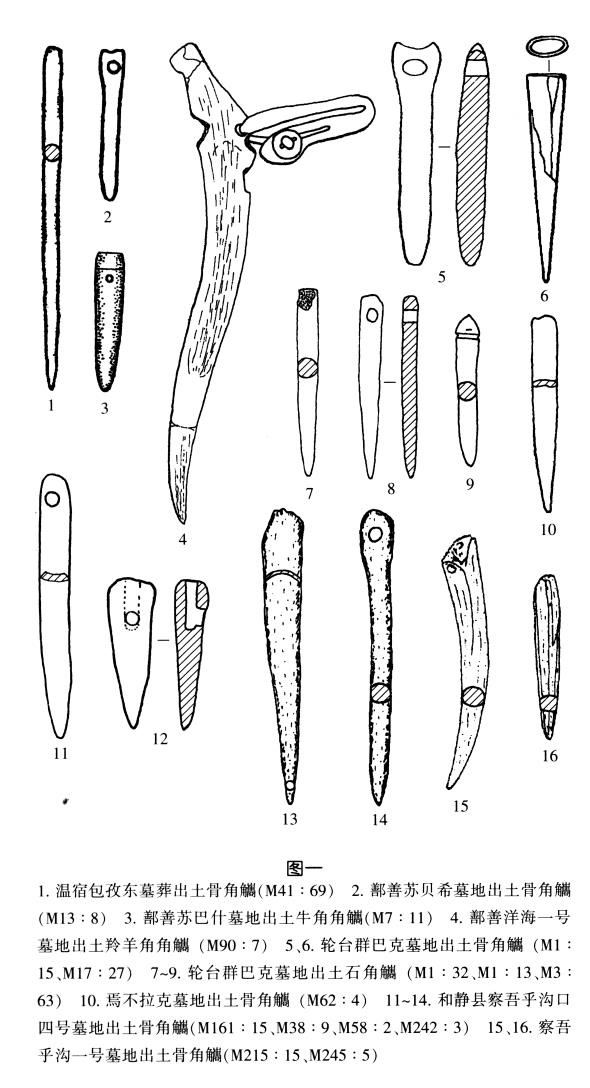

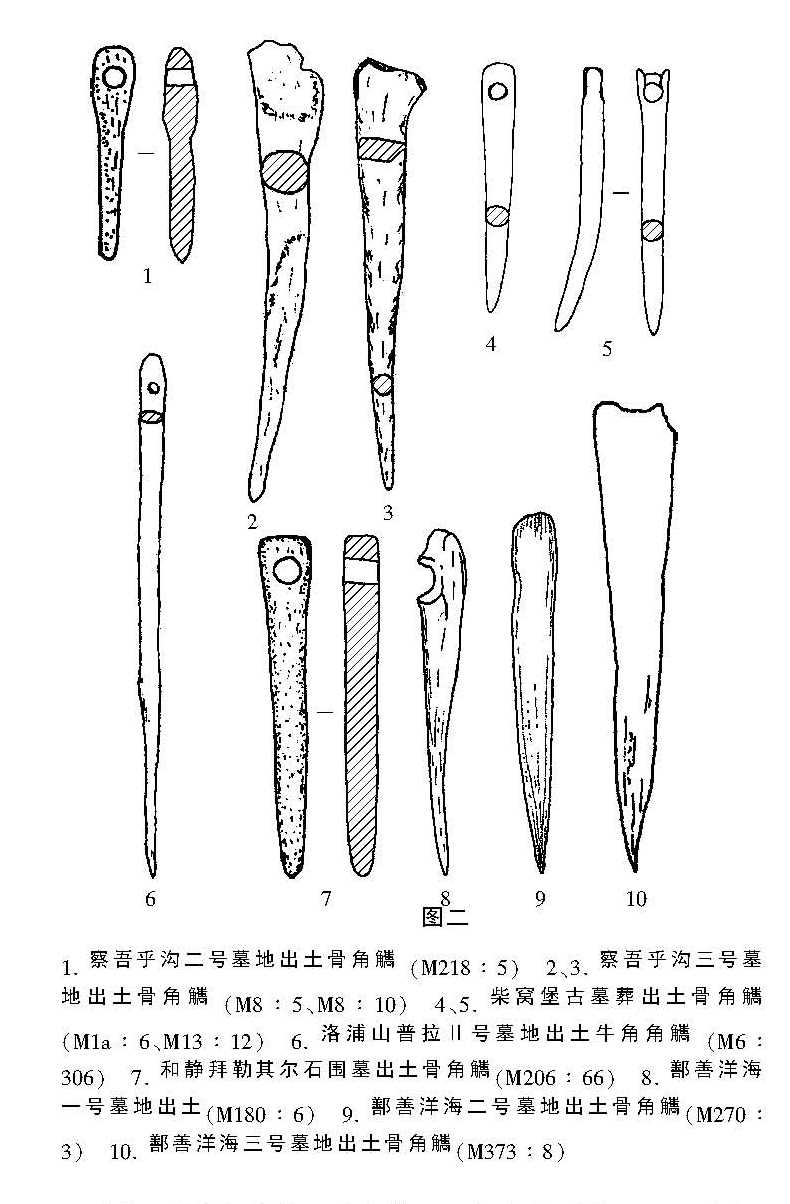

王鹏辉,新疆师范大学历史与民族学学院副教授,现为四川大学西部边疆安全与发展协同创新中心副教授。 内容提要:青铜时代至早期铁器时代的新疆考古材料中,命名为“觿”的器物数量极少。根据先秦文献佩觿的记载、中原考古材料和民族志材料,可以确定此类器物的角形形制和解结打结功能以及用于弓弦的挂取等。此类器物命名为“角觿”更为科学,在新疆史前考古材料中可辨识出大量的“角觿”。“角觿”在新疆史前社会适应了解结绳索等需要,为内陆欧亚畜牧业诸部族重要的文化构成。 史前时期的新疆,青铜时代和早期铁器时代前后相继,上限大约为公元前2000年,下限一般到公元前后,大致相当于先秦时期至西汉。青铜时代至早期铁器时代考古材料中有大量的锥形器,这在中亚地区史前文化中亦分布广泛,数量较多。考古工作者一般把石、木、角、骨、铜、铁等材质制作的锥状器统称锥形器,但其制作材料、形制和使用功能各有不同,尚无明确规范的命名和器物分类体系。目前学术界已从锥形器中辨析出化妆棒(或称眉笔)[1]为石、木质;另有定名为“觿”的锥形器,为角或骨质,数量较少,据笔者统计仅有6件,但实际上远不止这些。“觿”,《说文解字》有:“觿,佩角,锐耑(端)可以解结。”[2]其解释保存了古义,溯源正名,这种器物可称为“角觿”。先秦文献中关于佩觿的记载和中原地区相关考古材料,有助于我们确定此类器物的形制和功能。本文试从众多的锥形器中辨识出“角觿”,希望引起学术界的关注。 一 、 新疆史前“角觿”考古材料的初识 新疆史前考古材料中最早见于报道,并被命名为“觿”的器物,发现于1985年发掘的阿克苏地区温宿县包孜东墓葬群的M41。随葬石器中有觿4件,短粗,锥体。磨制。尾上有穿,系解绳扣用的佩饰,其中M41:80长5.2厘米[3]。与觿伴出有3件砺石,为软石质,黑色,形状不规则,上有穿,其中M41:83长3.6、宽3.2、厚2厘米[4]。实际上,M41中所出的这两种器物应具有密不可分的组合关系,觿应是化妆棒,而砺石则为石墨,为化妆颜料,构成一套化妆用具。随葬骨器中有骨笄5件,4件是用马腿部小骨稍加磨制而成,其中M41:51长14.6、尾宽0.9厘米。M41:69是用牲畜大骨骼磨制而成,呈圆锥形,长13.4厘米 [5]。这些骨笄体较大,不似盘发之用,而应是解结的“角觿”(图一)。日常生活中使用的觿要稍小些,而畜牧生产中使用的觿要稍大些。包孜东位于天山南麓的山前草原地带,M41出土遗物属于畜牧文化性质。M41的时代约为公元元年前后[6],相当于西汉后期。 1991年吐鲁番地区鄯善县苏贝希墓群三号墓地M13出土1件骨角觿(M13:8),光滑,有穿,长5.8、径0.6厘米(图二)[7]。墓地出土器物中的服饰保存完好,材质有皮革、毛毡和毛纺织品,这些服饰的穿着需要解开大量的绳结。此墓地的时代相当于战国到西汉时期[8]。 2003年吐鲁番地区鄯善县洋海一号墓地M90出土1件骨角觿(M90:7),用羚羊角加工磨制而成,柄雕成马头形,穿系有带活扣的皮绳。出土时扣在弓箭袋上。长18、宽2.1厘米(图三)[9]。洋海一号墓地出土的弓为反曲弓,使用时弓弦挂在弓上,不使用时取下弓弦,此觿应是挂弦取弦的工具。墓地的年代为公元前2000年末到前1000年的前半期[10],相当于商至春秋时期。 新疆史前考古材料中定名为“觿”的锥形器,目前仅有以上两件,其中洋海一号墓地M90的骨角觿,羚羊角材料制作,形制呈天然角状,柄部雕刻马头,弧形线条流畅,角端尖锐,既实用又精致,是一件难得的工艺品。由此也显示了墓主人社会身份的不凡,有学者认为M90的墓主人为萨满巫师[11]。  二、 新疆史前“角觿”考古材料的辨识 根据苏贝希墓群三号墓地M13和洋海一号墓地M90出土的觿,可知“角觿”的基本形制和功能,同时,“角觿”的材质除角质外,还有动物骨骼或其他材料。我们据此可从考古材料中辨识出更多的“角觿”。 1980年吐鲁番地区鄯善苏巴什墓地M7中出土的尖状骨器(M7:11),黑色,牛角质,呈圆锥形,长5.2、底径1厘米,尾部有一圆孔,直径0.3厘米,其下饰弦纹 一周[12]。这件尖状骨器应是典型的角质“角觿”(图四)。墓地年代结合14C测年属于春秋到战国[13]。 1985年发掘的巴音郭楞蒙古自治州轮台县群巴克墓地M1中出土的1件骨簪(M1:15)。磨制光滑,断面呈圆形,顶端扁平稍凹,上端一穿,下端圆尖。长8.4、直径0.8、孔径0.6厘米(图五:1)[14]。1986、1987年发掘的群巴克墓地ⅠM17中出土有1件骨锥(M17:27),中空,顶端呈椭圆形,下端尖细。长18.7、直径1.8~2.6厘米(图五:2)[15]。骨簪、锥应为“角觿”,该墓地随葬毛织物很多,或许还用作挑动毛线、编织毛纺织品的工具。另外,1985年发掘资料中还有较多的石锥,均上端较粗,下端收缩成尖。其中M1:32,断面呈圆形,无孔。长7.1、直径0.9厘米(图六:1)[16];M1:13,断面呈椭圆形,上端穿一孔。长7、直径0.6~0.9、孔径0.35厘米(图六:2)[17];M3:63,断面略呈圆形,上端有小槽一周,槽之上刻一短横线。长5.8、直径0.9厘米(图六:3)[18]。根据简报执笔者的民族志调查,这种小石锥在今新疆一些从事畜牧业的牧民手中可以见到,是一种随身携带的小工具,专门用以脱解栓系牲口的绳扣[19]。可见这种小石锥也应是“角觿”。群巴克古代墓葬中有大量的毛织物,常见小铁刀与羊脊椎骨同放在一个木盘中。简报判断当时畜牧业的地位很高,推测人们过着定居的生活[20]。墓地年代14C测年经树轮校正约为公元前955年至前680年[21],相当于西周至春秋时期。 1986年发掘的哈密地区焉不拉克墓地出土3件骨锥,基本形制均为上端圆钝,下端尖细。其中M62:4,长7.5、宽1厘米[22]。墓地出土的木俑,大部分都裹缀衣物,衣物由毛纺织品、毛毡和皮革组成,固定则用毛线和皮带捆扎。这些骨锥估计是用来解绳结的“角觿”(图七)。焉不拉克古代墓葬中有许多羊骨和毛纺织品,报告认为兼营畜牧业。附近的小城堡遗址证明当时人们已经定居生活。墓地年代14C测年经树轮校正约为公元前1380年至前565年[23],相当于西周至春秋时期。 1985年在伊犁地区尼勒克县的田野考古调查中,在努拉赛古铜矿遗址的矿井中出土1件骨锥。为曲弧形、管状体,长11.3厘米。锋部光圆,由此往尾部则圆径愈大,尾端圆钝、突出作纽状,断面呈菱形,中一穿,径0.6厘米。表面十分光洁,在锋部长约2厘米的一段,因使用而变得明显细窄[24]。调查者分析骨锥被多次使用,尾端圆孔用以系绳,以便随身悬挂。据此锥曲弧形管状判断,应是角质材料,可以判定为“角觿”。古铜矿遗址年代14C测年经树轮校正约为公元前900年至前386年[25],相当于春秋战国时期。 1986、1987年发掘的巴音郭楞蒙古自治州和静县察吾乎沟口四号墓地出土的器物中多见骨锥,用动物长骨加工而成,全部磨光,共15件。其中M161:15,近三角形,锐利平滑,尾端有拐弯的直角穿孔。孔径0.5、长5.9厘米(图八:1)[26];M38:9,扁平,尖锐,柄端有孔,用厚壁兽骨制成。孔径0.4、长10厘米(图八:2)[27];M58:2,用骨片磨成,保留弧壁。长11.2、宽1.5厘米(图九:1)[28];M242:3,圆锥状,尾端钻有孔。孔径0.4、长11.2、直径1.2厘米(图九:2)[29]。1986、1988年发掘的察吾乎沟一号墓地出土有5件骨锥,用兽骨制成,均磨光,锋尖。其中M215:15,弯曲,一端圆钝,一端锋利,圆头两孔相通,表面磨光。长9.6厘米(图十:1);M245:5,一侧呈四棱形,一侧弧形。长6.3厘米(图十:2)[30]。1986、1988年发掘的察吾乎沟二号墓地出土3件骨锥。其中M218:5,表面磨光,棍棒形。上端有一管状孔,截面为椭圆形,下端截面为圆形。孔径0.5、长6.1厘米(图十一:1)[31]。1988年发掘的察吾乎沟三号墓地出土2件骨锥,细长,表面磨光,一头尖,一头粗大。M8:5,用兽骨磨制而成,尾端截面方形,尖端截面圆柱形。长13厘米(图十一:2);M8:10,用兽骨磨制而成,截面圆柱形。长12.1厘米(图十一:3)[32]。察吾乎沟口墓地随葬器物有大量马、羊及马具、弓箭等,还有很多纺织品、编织品和绳索,这批骨锥极有可能也是“角觿”。属于察吾乎文化的墓葬资料,大多数14C数据集中在距今3000~2500年[33],相当于西周至春秋时期。 1991年发掘的乌鲁木齐地区柴窝堡古墓葬出土2件骨锥,锥体圆略弯,一端尖,一端有穿孔。M1a:6,前端尖,后端略扁平,近末端处有一圆孔。长7、中段直径0.8厘米(图十二:1);M13:12,前端尖,后端经削磨作横梁形,中间一穿,长7.4、中段直径0.6厘米(图十二:2)[34]。这2件骨锥当属“角觿”。简报推测其年代可能在战国前后[35]。 1993年发掘的巴音郭楞蒙古自治州和静县拜勒其尔石围墓出土骨锥1件(M206:66),通体磨光,上端呈方形,下段略尖。近上端处钻一圆孔,长9.7、宽1.4、直径0.7厘米[36]。这件骨锥也当属“角觿”(图十三)。拜勒其尔石围墓出土随葬器物多与畜牧活动有关,发掘者推测墓地年代距今2500~2700年 [37],相当于春秋时期。 1993年发掘的和田地区洛浦县山普拉Ⅱ号墓地出土牛角针1件(M6:306),表面磨光,体不很直,针鼻端较扁,横剖面呈椭圆形,一面钻圆孔,另一断为针尖。长14.8、宽3.5、孔径0.2厘米[38]。M6埋葬者的服饰为上身着皮衣,下身穿裤、裙,脚蹬皮靴,颈戴项饰,必然使用较多的绳子系扎。牛角针形体较大,应为“角觿”(图十四)。简报认为墓地年代可早到西汉[39]。 实际上,2003年发掘的吐鲁番地区鄯善县洋海一号墓地还出土有13件骨锥,形制为一端较粗, 另一端逐渐变细,呈锥状。如M180:6,长9.8、最大径1.8厘米(图十五:1)[40]。觿的形制较为明确;鄯善县洋海二、三号墓地也都有类似骨锥出土。如二号墓地标本M270:3,扁平,一端尖,通体磨光。长10.3、宽1.2厘米(图十五:2)[41]。三号墓地标本M373:8,用兽骨磨制,扁体,一端尖,微曲。长13.5厘米(图十五:3)[42]。这些骨锥均应为“角觿”。  三、 先秦文献所见“角觿”与中原地区考古材料 觿是古代日常使用的解结工具,有角、骨、玉质等[43]。《周易·系辞下》记载上古包牺氏时代的生产活动,有“作结绳而为罔罟,以佃以渔。”孔颖达疏:“用此罟罔,或陆畋以罗鸟兽,或水泽以罔鱼鳖也。”绳索不但广泛用于狩猎捕鱼,还进而结绳治事,“事大大结其绳,事小小结其绳”[44],解结工具应运而生。先秦古人服饰从戴帽、穿衣、系腰带等,都需要系带打结,并且绳结数量较多。觿已成为日常生活中实用的器物,同时亦用作佩饰[45]。 佩觿,语出《诗经·卫风·芄兰》:“芄兰之支,童子佩觿。虽则佩觿,能不我知。”毛亨传:“觿,所以解结也,成人之佩也。人君治成人之事,虽童子犹佩觿,早成其德。”可见在周代佩觿是成人的礼俗。清代学者姚际恒考证:“‘觿’,成人佩以解结。上古或用角,故字从角;后以玉为之。今世有传者,大小不等,其身曲而末锐,俗名‘解锥’。”[46]姚际恒指出觿起源于三代以前的上古,即史前历史时期,觿的制作材料为角质,三代以来主要用玉,形制为器体弯曲,末端尖锐。觿还作为一种重要的修身佩饰,《礼记·内则》就规定了子女侍奉父母的礼节:“子事父母,鸡初鸣,咸盥、漱,栉、縰、笄、总,拂髦、冠、緌、缨、端、韠、绅,搢笏。左右佩用,左佩纷帨、刀、砺、小觿、金燧,右佩玦、管、大觿、木燧。妇事姑舅,如事父母,鸡初鸣,咸盥、漱,栉、縰、笄、总,衣绅。左佩纷帨、刀、砺、小觿、金燧,右佩箴、管、缐、纩、施縏袠、大觿、木燧、衿缨、綦屦。”觿是在成人子女腰间悬挂的佩饰器物组合之一。郑玄注:“小觿,解小结也。觿貌如锥,以象骨为之。”郑玄在东汉时当是见过传世的象骨材料制作的觿。孔颖达引用皇侃疏:“左旁用力不便,故佩小物。以右厢用力为便,故佩大物。”这里给出的觿分大小是因为用力便否,恐不确,更可能的原因还是根据绳结大小和复杂程度。《管子》为论述《白心》,还以“觿”喻“办事方法”:“事,有适而无适,若有适。觿,解不可解,而后解。”尹知章注:“结必待觿而后解。觿,所以解结也。”[47]佩觿之佩另有意象,屈原《离骚》中用“纫秋兰以为佩”来比喻修身。东汉王逸《楚辞章句》中注:“佩,饰也,所以象德。故行清洁者佩芳,德仁明者佩玉,能解结者佩觿,能决疑者佩玦,故孔子无所不佩也。”[48]显然,战国时期觿作为腰间佩饰逐渐淡化了其解结的实用功能。 中原地区考古材料中有较多的角、骨质锥形器,出现极早,报道中多称为角锥、骨锥,我们认为其中相当一部分都可以定为“角觿”。 1953年在河南安阳大司空村发掘的商晚期贵族墓地的墓葬填土中出土了完整的骨锥4件,残者10余件,质地坚硬。4件完整的除177:01一件首端无穿外(图十六:2),其余三件首端中间各有一小穿。最长18、最短9.1厘米(图十六:1、3)[49]。这些骨锥当为角觿。同一墓地114号墓中出土1件玉觿(114:3)。前端如锥,后端为柄,形似牛首,柄端近下缘有一穿。通长6.1、锥长3.2、柄长2.9厘米(图十七) [50]。 1976年发掘的安阳殷墟妇好墓出土玉器中,有2件角形器。标本398,深绿色,似羊角,角的根部有两个并列的小圆孔,饰节状纹。长8.5、厚0.3厘米(图十八)[51]。标本1293,乳白色,玉质较好,靠上中部有一小孔,两面抛光。长6.4、厚0.4厘米(图十九)[52]。报告对这2件玉器的形制用“羊角形状”来描述,这可能是模仿角觿而制作的玉觿[53]。 1983~1986年发掘的陕西长安张家坡西周墓地出土1件玉觿(M60:7),为绿色透闪石软玉,制作精良。璜形,一端尖锐。宽端浅浮雕龙首,卷鼻,凸眼,张口露牙,身饰双卷云纹,尖端饰三角纹,两端各一穿。长5.9、宽1.6、厚0.7厘米[54]。墓地还出土有象牙角形器1件(M273:20),兽角形,一端尖锐,一端平齐。顶端有一穿,中部下侧有一缺,上侧有凹痕,似为捆缚痕。长11.8、宽1.8厘米(图二十:1)[55];骨角形器1件(M57:014),一端尖锐,顶端平直,其上有一穿(图二十:2)[56]。根据其形制和使用痕迹,这2件器物均应为觿。墓地还出土角形器3件,均以鹿角为材料。M170:81,打磨光滑,底端挖有空槽,但未钻孔。靠底边曾用绿色画三角纹一周。长9.5、底长1.2厘米(图二十:3)[57]。M204:22,通体打磨光滑,铜绿色。器细尖长,作弯角形。底部掏成三角形空槽,周壁钻透4个小圆孔。器直线长10.9厘米,底宽1厘米(图二十:4)[58]。M152:8,截取鹿角一枝,通体磨光,后端有3厘米一段挖去角芯形成空槽,靠后端中央对穿一圆孔。器出于头厢内。长19.2厘米,底宽3.1厘米,槽径1.6厘米,孔径0.6厘米(图二十:5)[59]。这些鹿角角形器,无论从角质材质,还是从弯角形状的形制,以及摩擦痕迹显示的解结使用功能,可以明确的定名为“角觿”。张家坡墓地出土的觿,材质齐全,再现了文献记载和传世的各种“角觿”。墓地的年代相当于西周中晚期[60]。 春秋至战国时期,中原地区出土了大量的玉觿考古材料。在具有等级的贵族墓葬中,几乎都有玉觿随葬,出土位置基本都在腰部,作为佩饰。另外,玉觿也常为组玉佩的组件之一[61],更加脱离了原本的解结实用功能,成为典型的礼器。 四、 “角觿”的定名与新疆史前考古学文化 新疆史前考古与中原地区夏商周时期考古发现的石、骨、角、玉各种材质的解结锥形器,最典型的是角质锥形器,最普遍的是骨质锥形器。基本形制是器体弯曲自然呈角状,末端尖锐,上端有圆孔以便穿绳系带,器体表面尤其是末端因磨制加工和使用而非常光滑。主要功能是用来解结,还用于弓箭的挂弦和取弦。民族志等材料表明,内蒙古草原地区和青藏高原地区的现代牧民仍然在使用角质锥形器,并且还可用来打结。依据墓葬出土材料,主要的佩戴位置在人的腰部,携带在在墓主身边,是生产、生活的双重工具。器物的长度在10厘米以内为小觿,10厘米以上为大觿。这类器物在考古学上需要统一的名称命定。根据考古学器物的定名原则,无论是按照文献记载的自名以及器物的形制特点,还是参考民族志等材料,我们可以把这类器物定名为“角觿”。 “角觿”在新疆史前社会生活中的广泛使用,揭示了商周时期玉觿的早期文化形态。“角觿”的定名,本有双重含义,一是角质材料制作,一是形制为动物头部角的形状。但其演变,终以角的形状为旨归。中国古代天文四象二十八宿中的角宿即假似为苍龙之角,参宿中觜觿,都取意于角状。无论何种材质的觿,都可名为“角觿”。“角觿”具有浓郁的畜牧文化色彩,在中原地区则逐渐意境化,成为礼器。根据“角觿”在新疆史前考古学文化中的功能和遍布绿洲与草原的空间分布,新疆史前考古学文化的社会经济生活在绿洲地带是农业与畜牧业交错混融的,甚至是以畜牧业为主流的。无论在绿洲定居畜牧业中,还是在草原游牧畜牧业中,“角觿”都在人们的日常生产生活中起着不可或缺的作用,成为内陆欧亚畜牧业诸部族重要的文化构成。 注释: [1] 吕恩国《论新疆考古学研究中存在的几个问题》,《新疆文物》1995年第2期;周金玲、刘学堂《察吾乎文化的物质文化生活之探索》,《新疆文物》1995年第3期;吕恩国《察吾乎文化研究》,《新疆文物》1999年第3、4期合刊。 [2] 许慎《说文解字》,第213页,上海古籍出版社,2007年。 [3] 新疆维吾尔自治区博物馆、阿克苏地区文管所、温宿县文化馆《温宿县包孜东墓葬群的调查和发掘》,图11:1,《新疆文物》1986年第2期。 [4] 同[3]。 [5] 同[3],图10:1。 [6] 同[3]。 [7] 新疆文物考古研究所、吐鲁番地区博物馆《鄯善县苏贝希墓群三号墓地》,图十九:4,《新疆文物》1994年第2期。 [8] 同[7]。 [9] 新疆文物考古研究所、吐鲁番地区文物局《鄯善县洋海一号墓地发掘简报》,图四四:1;图四九;图版四,《新疆文物》2004年第1期。 [10] 同[9]。 [11] 吕恩国、张永兵《从洋海墓地的萨满巫师墓解析新疆的萨满教遗存》,《吐鲁番学研究》2009年第2期。 [12] 吐鲁番地区文管所《鄯善苏巴什古墓葬发掘简报》,图6:5,《考古》1984年第1期。 [13] 同[12]。 [14] 中国社会科学院考古所新疆队、新疆巴音郭楞蒙古自治州文管所《轮台群巴克古墓葬第一次发掘简报》,图11:1,《考古》1987年第11期。 [15] 中国社会科学院考古研究所新疆队、新疆巴音郭楞蒙古自治州文管所《轮台县群巴克墓葬第二、三次发掘简报》,图十五:5,《考古》1991年第8期。 [16] 同[14],图11:2。 [17] 同[14],图11:3。 [18] 同[14],图11:6。 [19] 同[14]。 [20] 同[14]。 [21] 中国社会科学院考古研究所实验室《放射性碳素测定年代报告(一四)》,《考古》1987年第7期。 [22] 新疆维吾尔自治区文化厅文物处、新疆大学历史系文博干部专修班《哈密焉不拉克墓地发掘报告》,图26:2,《考古学报》1989年第3期。 [23] 中国社会科学院考古研究所实验室《放射性碳素测定年代报告(一五)》,《考古》1988年第7期。 [24] 新疆考古研究所《尼勒克县考古调查记》,《新疆文物》1986年第1期。 [25] 中国社会科学院考古研究所编《中国考古学中碳十四年代数据集(1965—1991)》,第305页,文物出版社,1992年。 [26] 新疆考古研究所、和静县文化馆《和静县察吾乎沟四号墓地1987年度发掘简报》,图14:17,《新疆文物》1988年第4期。 [27] 同[26],图14:18。 [28] 新疆文物考古研究所编著《新疆察吾乎—大型氏族墓地发掘报告》,第143页,图一00:13,东方出版社,1999年。 [29] 同[28],图一00:14,图版四二,2。 [30] 新疆文物考古研究所、和静县博物馆《和静县察吾乎沟一号墓地》,图四十一:5、6,《新疆文物》1992年第4期。 [31] 新疆文物考古研究所、和静县文化馆《和静县察吾乎沟二号墓地》,图十七:28,《新疆文物》1989年第4期。 [32] 新疆文物考古研究所、和静县文化馆《和静县察吾乎沟三号墓地发掘简报》,图十四:16、17,《新疆文物》1990年第1期。 [33] 新疆文物考古研究所编著《新疆察吾乎—大型氏族墓地发掘报告》,第339页,东方出版社,1999年。 [34] 新疆文物考古研究所、西北大学文博学院八九级考古班《乌鲁木齐柴窝堡古墓葬发掘报告》,图一0:7、8,《新疆文物》1998年第1期。 [35] 同[34]。 [36] 新疆文物考古研究所、和静县民族博物馆《和静县拜勒其尔石围墓发掘简报》,图二一:13,《新疆文物》1999年第3、4期合刊。 [37] 同[36]。 [38] 新疆文物考古研究所《洛浦县山普拉Ⅱ号墓地发掘简报》,图一四:15,《新疆文物》2000年第1、2期合刊。 [39] 同[38]。 [40] 新疆文物考古研究所、吐鲁番地区文物局《鄯善县洋海一号墓地发掘简报》,图四四:3,《新疆文物》2004年第1期。 [41] 新疆文物考古研究所、吐鲁番地区文物局《鄯善县洋海二号墓地发掘简报》,图三六:12,《新疆文物》2004年第1期。 [42] 新疆文物考古研究所、吐鲁番地区文物局《鄯善县洋海三号墓地发掘简报》,图二七:7,《新疆文物》2004年第1期。 [43] 朱启新《说佩觿》,《文物物语》,第97页,中华书局,2006年。 [44] 《周易正义》卷八,(清)阮元校刻《十三经注疏》,第75页,中华书局影印,1980年。 [45] 华夫主编《中国古代名物大典》(上),第587页,济南出版社,1993年。 [46] (清)姚际恒《诗经通论》,《续修四库全书》据清道光十七年铁琴山馆刻本影印,第67页,上海古籍出版社,2003年。 [47] 黎翔凤撰,梁运华整理《管子校注》,第804页,中华书局,2004年。 [48] (宋)洪兴祖撰,白化文等点校《楚辞补注》,第5页,中华书局,1983年。 [49] 马得志、周永珍、张云鹏《一九五三年安阳大司空村发掘报告》,第25~90页,图版贰拾肆:2~4,《考古学报》1955年第九册。 [50] 同[49],第25~90页,图版十九:二。 [51] 中国社会科学院考古研究所《殷墟妇好墓》,第191页,图版一六三:2,文物出版社,1980年。 [52] 同[51],第191页,图版一六三:2。 [53] 同[51],第228页。 [54] 中国社会科学院考古研究所《张家坡西周墓地》,第279页,图213-4、图214-2;彩版18-4;图版177-4,中国大百科全书出版社,1999年。 [55] 同[54],第322页,图244-2。 [56] 同[54],第323页,图245-9。 [57] 同[54],第327页,图247-5;图版193-7。 [58] 同[54],第327页,图247-6;图版193-8。 [59] 同[54],第327页,图247-4;图版193-1。 [60] 同[54],第368页。 [61] 山西省考古研究所、曲沃县文物局《山西曲沃羊舌晋侯墓地发掘简报》,《文物》2009年第1期;李宏,杨式昭《辉县甲乙二墓考古纪实》,载河南博物院、台北国立历史博物馆:《辉县琉璃阁甲乙二墓》,第14页,大象出版社,2003年;傅熹年《古玉精英》,第85页,插图51,中华书局(香港)有限公司,1991年。 原载《文物》2013年第1期。 (责任编辑:admin) |