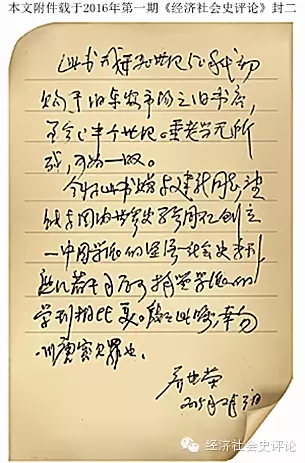

2015年12月3日清晨,突然接到首都师大徐蓝教授的短信:齐先生今晨6点逝世。我虽然有思想准备,但噩耗传来,仍然难以接受。就在一个月多前,齐先生还在电话的另一端谈笑风生,说正在给我们的期刊写稿子,还计算着交稿日期……如今竟天人两分,生死契阔,怎不令人嘘唏、悲怆啊。 齐先生早在15年前就以极大的热情关注经济社会史学科的建设。2001年秋,我们在天津蓟县的盘山,举办了首次经济社会史研讨会,探讨欧洲经济社会史学科的概念、理论与方法,以及该学科本土化的可能与路径。齐先生与老一辈史学家、中青年新锐济济一堂,《光明日报》以《众名家关注“经济-社会史”》为标题做了专门报道。会议的首席发言人就是齐先生。(薄洁萍:《众名家关注“经济-社会史”》,《光明日报》2001年12月11日)齐先生在会上特别提出该学科名称的中文译法,应将Economic and Social History译为经济-社会史。这里用半字格的连接号一下子就抓住了这个学科的要义:不同于庸俗经济决定论,以普通人为研究对象,强调经济与社会的平衡。这个表达方式既巧妙又精准,赢得与会者的一致赞同。因此,不论《光明日报》还是稍后商务印书馆出版的大会论文集,以及我们创办的《经济-社会史评论》辑刊,都采用了这个译法。(侯建新主编:《经济-社会史:历史研究的新方向》,商务印书馆2002年版)这是最理想的、最不易让人误解的译名。在2015年《经济-社会史评论》成为季刊出版之前,我们一直使用这种表达方式,但正式期刊须遵守国家新闻出版广电总局有关刊物名称中加标点符号的规定,因此才不得不忍痛割去那个经典的半字格。齐先生与《经济社会史评论》的这段佳话,充分说明了老先生对经济社会史的深度理解和关注,因此自期刊创办以来我们就聘请他做学术顾问。 齐先生作为“顾问”真是尽心尽力尽义务。从《评论》诞生那天起,一直到他离开我们,他始终关心、呵护着这本期刊。他鼓励我们将《评论》办成专业性的学术刊物,力主高水准、有特色;力主有现实感;力主语言平易生动,吸引更多读者。他说,有的文章刚出来时可能只有极少数人读,甚至只有作者加编辑等三五人认真看,但学术价值可能要经过相当一段时间才能反映出来。他的思想对我们办刊理念一直有着重要影响,他的鼓励与鞭策一直是我们办刊的动力。平时难得听到他老人家的表扬,但不知为什么,先生对《评论》总是正面的,总是说相当不错了,总是嘱咐我们要坚持下去!多少年来,无论在哪种场合见到齐先生,他总是要问期刊的情况;如果一段时间不见面,他就会来电话议论所刊出的文章;如果出版延期了,他会不止一次地来电询问,这一期怎么还没有见到啊?2014年底《评论》获得正式刊号,他听说后就打来电话祝贺,连说“太棒了,太棒了!”,并很快亲笔写来贺词,强调“精益求精”,切望“为史学界放一异彩”! 晚年的齐先生笔耕不辍,耄耋之年新作不断。他的回忆文章《1958年高校大跃进》在《评论》刊出后,读者反响热烈。1958年中国大地掀起了一场名为大跃进的运动,人们通常印象大跃进是发生在工农业生产领域的事。齐先生以亲历者和见证人的身份,说明当时各行各业都秉持同样的思维和行动方式,教育界包括高校也不例外。有一段时间学生不上课,而是奔赴矿山和农村,学校失去了正常的教学秩序,忙着进行各种名目的大跃进、打擂台,进行各种指标的竞争。诸如编教材大跃进、卫生大跃进、作诗大跃进、翻译大跃进等,同样令人啼笑皆非的还有身体锻炼大跃进。学生运动水平要达到几级标准,当然都是打擂台的“标准”,“作假没关系,敢上报就行”。教师跑百米、跳高也要达标。齐先生当年也参加了,为跳过一米三几,“从早晨开始猛跳,跳会儿,歇会儿,跳到下午,不知怎么一下子就跨越过去了。还真过了”。(侯建新主编:《经济-社会史评论》(第三辑),三联书店2007年)读到此,让人忍俊不禁,掩卷则促人深思。这就是齐先生文字的魅力。 最后几年齐先生的听力有些下降、行走稍有迟缓,但他始终保持着清新的头脑,越到晚年越回归学者本色。他还是更喜欢学术,乐此不疲,已是奔鲐背之年的人了,仍然勤于思考。他每有文章发表、新书出版都要寄赠给我,我写出东西也请他指教,有时正在写的东西他也告诉我。大约在2015年10月下旬的一个上午,齐先生来电话,兴奋地说正在给你们的期刊写稿子,还是回忆文章,不过,他说这篇用半文言文写,希望在来年第一期刊出,还问12月20日以前交稿赶得及吗? 12月20日这个日子我记得清清楚楚,因为当时我还核计了一阵子。可惜,他老人家没有能工作到这一天,大约那次通话半个月后就病倒了,再也没有起来。 齐先生对《评论》的关心,寄托着老一辈学者对未来学术发展的期望,是否也有个人的某种情结,抑或是个人学术经历中某种缺憾的补偿心理呢?齐先生是位强者,他能应对上上下下各种场面,即使在高官面前也敢讲究长幼有序。我与他可谓忘年交,但他从来没有与我直接谈过一生的遗憾。2005年,在《评论》创刊不久,齐先生送我一本英文原版旧书,并在扉页上写下一段文字(见封二附件),这段文字流露出他内心的无奈。他写道:“此书我于20世纪50年代初购于旧东安市场之旧书店,至今已半个世纪”。大概睹物生情,思岁月之流逝,叹命运之乖蹇;由此发出一声感叹,一声隐隐让人感到无助的感叹:“垂老学无所成,可为一叹”。在我与他接触的二三十年中,从未发现他有这样的情感流露,虽然只有几个字,但字字沉重。齐先生的学养、功力以及他的贡献,学界公认,而他在晚辈面前却这样无情地概括自己,出人意料。一方面是他的学术规格高,他1945年考入清华历史系,见识过陈寅恪等大师,是雷海宗、周一良的学生;与那一代高水准的学人相比,他深感自己“学无所成”。另一方面分明也是对光阴无谓流逝的遗憾,遗憾中有些许酸楚,倘若年轻些可再努力,此时只能一叹了!如同齐先生经常回忆的那样,他经历了上个世纪50年代以来所有政治运动,一生中最好的时光已耗费在无休止的改造、斗争之中。可是,在那样的大势下,又有几人能幸免呢?齐世荣之叹,是个人的,也是时代的;是一代人的,又不止是一代人的。他希望我们恪守学术,心无旁骛——“今将此书赠与建新同志,望能与国内世界史学者同仁创立一中国学派的经济-社会史专刊,庶几若干年后可与年鉴学派的学刊相比美。殷殷此嘱,幸勿以唐突见罪也。”(原文见封二)言犹在耳,物是人非;斯人已去,然心声永传。齐先生一生阅历丰富,但终究还是学者本色,他对学术的敬畏,对文脉传承的历史责任感,对后人的殷切嘱托,激励我们砥砺前行,认真办刊,无愧先人,不负时代,为我国世界史学科的发展而努力工作。 谨以此文告慰先生在天之灵。 作者侯建新,天津师范大学历史文化学院教授、南京大学特聘教授。 (责任编辑:admin) |