|

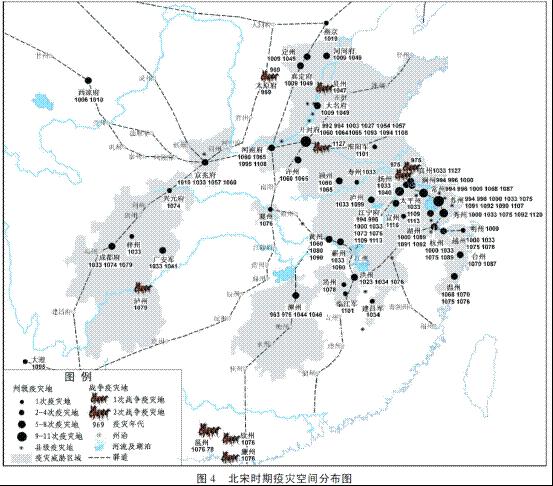

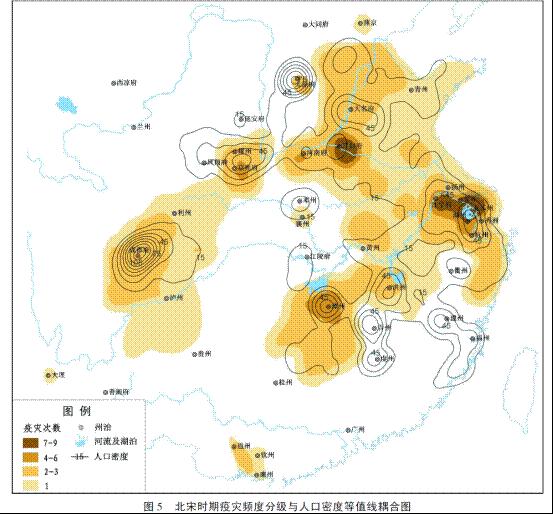

三、北宋时期疫灾的空间分布 确定每一次疫灾范围是进行疫灾空间分析的基础性工作,本文在编制疫灾序列时,力图将每次疫灾流行的范围落实到具体的州县城市或其行政区域。  制图时以州级政区为基本单元,计算各州的疫灾频次,通过GIS技术绘制出疫灾频度的空间分布图,并在此基础上,进行空间插值分析,绘制疫灾频度分级图。 1.疫灾频度的空间分布 北宋时期59个疫灾年份中,有7个年份的疫灾与战争有关。有22个年份的疫灾发生在北方,33个年份的疫灾发生在南方,4个年份的疫灾南北方都有发生。北方的疫灾,集中分布在黄河中下游地区,主要包括今河南、河北、山东、山西、陕西、甘肃等省,尤以京师所在地的河南最多。南方的疫灾,集中分布在长江流域和浙江沿海,主要包括今江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、四川等省,而以长江三角洲地区最为频繁。岭南地区罕见疫灾发生,仅有的2次疫灾都与战争有关。与隋唐五代时期相比[146],疫灾主要分布于黄河中下游、长江中下游及江淮之间的特点没有太大的变化,但是北宋时期总的疫灾频度有了较大提高,高达35.1%,而且南方疫灾频度远远超过了北方,南北方疫灾年数之比为37:26(1.4:1)。如图4所示,北宋时期的疫灾几乎全部分布于“燕京(北京)—京兆府(西安)—成都府—大理—潭州(长沙)—温州”围城的三角形区域内,尤其主要分布于“燕京(北京)—河南府(洛阳)—温州”与海岸线围城区域内。 2.疫灾重心的空间分布 根据我们的研究,魏晋南北朝时期,我国的疫灾重心就开始呈现出逐步南移的趋势[147];到隋唐五代时期,南北方的疫灾年数已经基本持平[148]。那么,北宋时期的情形又如何呢?图5是北宋时期的疫灾频度分级和人口密度等值线耦合图,图中的疫灾频度分级是以州为单位,按照各州发生的疫灾次数通过GIS技术进行空间插值后生成的,图中的人口密度等值线是以州为单位,根据崇宁年间各州人口数[149]和国土面积通过GIS技术进行空间插值后生成的。  图4显示,北宋时期形成了长三角、开封府两个一级疫灾中心,京兆府(西安)、河南府(洛阳)、潭州(长沙)、成都府等几个次一级疫灾中心;而疫灾危及的范围,南方明显广于北方,疫灾累积发生的面积,南方更是远远高于北方。显然,北宋时期的疫灾重心转移到了南方,尤其是长三角地区,整个地成为了疫灾高发区。疫灾重心的这种变迁趋势和特点,与我国经济重心的变迁趋势和特点高度地一致,这说明疫灾流行与经济发展之间一定有某种必然的联系。从长三角地区的经济发展来看,人口密度和人口流动性显然就是这种必然联系的中介。这是因为,无论是古代还是现代,人口密度的高低实质上反映了经济水平的高低,人口流动性的高低实质上反映了城市化水平的高低。宋代长三角地区拥有最高的人口密度和城市化水平是其成为全国最大的经济中心和疫灾中心的根本原因。同样,都城开封府成为北方地区的疫灾中心,也主要是因为其人口密度高,人口流动大的缘故。 四、结论 综合上述研究,我们就北宋时期的疫灾地理得出以下两点结论: 1.北宋时期至少有59年发生过疫灾,平均2.85年发生一次疫灾,疫灾频度为35.1%。在朝代分布上,宋英宗、宋神宗、宋哲宗三朝的疫灾最为频繁;在季节分布上,春、夏季节为疫灾的高发期,秋、冬季较少发生疫灾;在周期趋势上,北宋初(960-969年)上接五代时期的疫灾周期,北宋末(1120-1129年)下接南宋时期的疫灾周期,其余可以划分出3个波长为50年的波动周期,第一波(970-1019年)疫灾频度为10%-40%;第二波(1020-1069年)疫灾频度为20%-60%;第三波(1070-1119年)疫灾频度为20%-70%。整个北宋时期的疫灾频度有缓慢上升的趋势。 2.北宋时期的疫灾主要发生在黄河中下游、江淮之间和长江中下游地区。具体来讲,几乎全部分布在由“北京—西安—成都—大理—长沙—温州”等城市连成的三角形区域内。北宋时期南方地区发生疫灾的年数和所有疫灾累计波及的面积,都要远远多于北方地区,疫灾重心确定无疑迁到了南方。长江三角洲地区和开封府是当时全国一级的疫灾中心,前者为经济富庶区,后者为都城所在地,它们之所以成为疫灾中心,都是因为它们拥有最高的人口密度和最高的人口流动性。 注释

|