|

兰州交通大学马克思主义学院 730070 内容提要:过往学界常认为在半殖民地半封建社会条件下,近代中国市场的商品价格结构变动深受国际市场商品价格结构变动的影响,并就此而讨论近代中国商品市场之所谓近代化发展问题。但对近代华北市场商品价格结构变动与市场自身的商品结构形态之关系的实证分析说明,其商品价格结构变动更易受自身以“粮棉”为核心的商品结构形态的影响。在暂不过多地纠结于半殖民地半封建社会的既定前提时,其农产品的价格主导能力强于工业品更表明:随着农业整体性商业化的加剧,农业的部门结构及其商品流向、流量和价格变动能对整个商品市场价格结构变动产生主导性影响的趋势日益明显。因此,从这个意义上讲,若仅就商品市场变动中的价格结构变动而言,华北市场已经开始了其近代化转型,至少也应是近代化市场的早期阶段。非此,以经济理论中有关以工业产品价格变动决定商品市场上农产品价格变化为理论根据去讨论市场近代化命题是值得商榷的。旧有标准同样不能反映出其市场的性质和真正发展水平。所以,以旧有标准为所谓近代化范式的核心要素来审视和研究近代中国经济也就与事实本身有较大出入。 关键词:近代 华北 商品结构 商品价格 市场近代化 关于近代中国商品市场的价格结构及其变动,学界过往常强调其与半殖民地半封建社会之关系。如吴承明先生曾以农产品为据指出,近代中国商品市场上,主要农产品的价格水平虽决定于通商口岸的批发市场,但在本质上是决定于国际农产品市场,所以中国农产品商品价格与国内农业的边际生产成本完全脱节。即近代中国市场商品的价格结构受半殖民地半封建社会经济条件的限制,远非自由和合理。[①]由此,在论及近代中国商品市场发展水平问题时,他则将传统经济向市场经济转化之实现视为近代化的根本标准之一,[②]并认为近代中国商品市场是非近代化的商品市场。同时,笔者亦赞成吴先生的下述洞见。即我们都以为马克思的有关资本主义市场经济发展的相关论断,希克斯的经济史理论,桑巴特的资本主义理论,诺斯的新制度学派理论,都是以市场经济或者说近代化的市场的扩大作为现代经济的根本标志。而近来在学界中影响较大的彭慕兰有关对市场和商品经济发展关系之判断也更接近强调市场经济的新古典原则。[③]但是这些理论根据还隐含地表达了下述观点。即在近代化命题的讨论中,当涉及判断一商品市场之性质和发展水平时,常强调远距离贸易和“特殊商人阶级”的出现以及商业政治化的发展对商业资本的组织构成、生产分工和市场扩大产生的重要影响。特别是机器工业的发展消灭了家庭手工业,使得农产品进入了近代意义上的资本主义商品市场后,资本开始征服整个市场。在此种意义上近代市场上,工业品的价格对包括农产品在内的整个市场的商品价格结构变动具有决定性的影响。[④]因而,“人们在他们的交往方式不再适合于既得的生产力时,就不得不改变他们继承下来的一切社会形式。”[⑤] 而在近来的研究中,当讨论近代中国商品市场的性质和发展水平这一问题时,大多数研究者在讨论中除把近代中国商品市场被迫整体性卷入世界市场当作既定前提,除论及它所具有的半殖民地半封建特质外,也常指出尽管其发展是属于畸形的商品经济,但其自身的市场组织和结构形态变化已与传统市场有根本区别,而且它已经开始向现代商品经济转换。[⑥]申言之,即在讨论商品市场的近代化命题时,除论及市场上商人资本构成变化和采用新的市场交易手段以及商品的市场体系扩展外,实际上也强调应把现代工业的部门结构、布局及其商品流向、流量和价格对整个商品市场价格结构变动的主导性影响视为是市场近代化的标准。 然而此标准是否适用于中国商品市场发展之近代化命题,笔者以为则未必尽然!相反,除下述显见事实外,即在其近代化转型的过程中,不仅现代工业发展相对迅速,家庭手工业,特别是家庭纺织业也未消失反而还有所发展。笔者拟以对华北市场上“粮棉”价格变动关系的实证分析为据,讨论市场商品结构形态与商品价格结构变动之关系及其所关涉的近代中国商品市场发展之近代化标准命题。申言之,若暂不过多地纠结于半殖民地半封建社会的既定前提,笔者拟将以农业的部门结构及其商品流向、流量和价格变动能否对整个商品市场价格结构变动产生主导性影响作为讨论近代中国商品市场发展之近代化命题的标准。 在此需特别说明:在本研究中,笔者以为华北地方市场的相关资料和口岸城市天津的相关物价批发指数以及唐启宇所编物价指数可以证明前述论断。这不仅是因为开埠通商后,天津作为区域中心市场,其市场影响力能覆盖整个华北市场乃至全国市场是显见事实,更重要的理由则在于:三者都能反映出华北市场以“粮棉”为核心的商品结构,以及各自所表征的工业品和农产品的市场交易状况。同时相关学术成果业已证明口岸市场的商品价格变动与地方市场的商品价格变动具有密切联系。[⑦]另,于本文所论的华北在空间范围界定,笔者倾向于接受罗澍伟教授的判断,以为华北区域系指黄河以北,东北地区以南,关中地区以东,黄、渤海以西的区域;差不多囊括了河北(直隶)、河南、山东、山西四省和内蒙古南部的一些地区。其空间位置,大致相当于中国地理中的“华北大平原”。以河北(直隶)为核心部位的这一地区,在综合自然地理、气候、人文、习俗等方面,均表现出许多内部的均质性;在经济活动上,基本形成了一个相对固定的交流范围,具有一定的内聚性;同时还是一个行政设置较为特殊的管理区。[⑧] 一、近代华北市场以“粮棉”为核心的农业部门结构和商品结构 在近代华北民众的生产和消费中,粮食和布棉这类商品仍居绝对优势地位。在此前提下,“粮棉价格”波动所产生的民众收入和支出变化势必导致市场对商品棉布的需求亦随之变动。加之,由于近代华北农业生产不稳定,因此,华北市场上粮食或其他日常必需商品本身的价格变化,也必定会对商品棉布的市场价格变化产生影响。这表明了华北商品市场在自身生产基础和组织结构方面并无实质变化。即近代华北市场形成了以“粮棉”为核心的农业部门结构和商品结构。 “粮棉”互换是华北集市上商品交换的核心内容之一。据此,我们可以讨论,此区域商品市场上,两大部类的部门的结构如何决定了其商品结构、流向、流量和二者间商品交换的价格变化互动关系。现以文献为据:(见表1) 表1:开埠通商前后华北集市商品交易物资统计

资料来源及说明:本表系笔者根据相关方志记录整理所得,其具体出处详见注释。为研究表述方便,本表以方志中有直接表述文字者为取舍标准,其时间亦是据方志内容推测得知。 表1说明,在近代华北市场上,“粮棉”是民众在集市交易的主要商品,形成了以“粮棉”为核心的农业部门结构和商品结构。若再考虑到中国近代纺织业在较长时段内主要是为手织业提供原料和一度存在的“花贵纱贱”现象,且乡村市场上棉布大量以手工业品的形式存在,这说明工业品在市场的整个商品生产基础和组织结构方面并未居主导地位。再者,由于农业未实现现代意义上的商业化,在此消费结构下,两大部类的商品交换的数量和价格就会在很大程度上受制于粮食的剩余。加之,近代中国市场本身就存在的“以有易无”现象,特别是近代华北仍有许多地区家庭棉纺织业并不发达。这在客观上也需要“以有易无”,且华北诸多地区市场也是与西北等其他地区市场进行商品交换的集散地,那么,尽管此种市场可能在具体的交易手段方面可实现所谓的近代化,但从旧有标准来看,它与现代市场的商品价格机制形成过程中工业品在商品生产和组织结构上居于突出地位,特别是与货币因素的突出作用相比,(于近代中国商品市场价格形成机制笔者将另文讨论,在此暂不涉及!)这个市场在很大程度上仍带有传统济条件下的“以有易无”的商品交换特征,或至少应是一种过度形态。 市场商品交换主要集中于“粮棉”为核心的商品领域后,一方面,二者间的交易不仅造就巨大市场;另一方面,二者间商品交换价格的变化无疑会对整体商品市场的商品价格结构变动产生重要影响。于此,我们还可以“近代中国国民消费需求的长期变动”为补充根据。见表2。 表2:近代中国国民消费需求的长期变动(1887—1936) 单位:亿元(1933年币值)

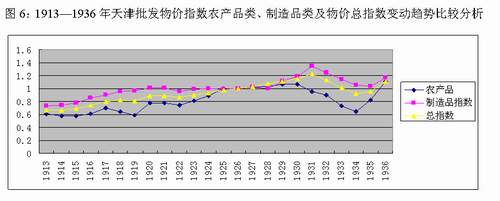

资料来源:张东刚:《总需求变动趋势与近代中国经济发展》,高等教育出版社1997年,第2页。 说明:原表还包括1952年数据,在此为研究表述方便,只选择了本研究时段的相关数据。 表2说明,近代中国国民消费需支出的主要部分是用于“食品”开支。若再把“燃料和灯火”这类消费支出也划入生活支出的必需项目中,那么,在既定消费能力下,国民用于“食品”支出的增加必然导致其在衣服消费方面的支出减少,随之棉布市场也就会发生相应的变动。同理,上述两类商品的价格变化也同样会对棉布的市场价格变动产生影响。上述两类商品的交换虽在客观上造就了一个交易额巨大的市场,但这更说明整个市场商品交易价格的形成机制会受此两种商品的交易价格变动的影响。 二、“粮棉”商品的价格波动与棉布市场需求变动 “粮棉”商品价格的波动,尤其是粮食价格的变化,使国民的货币收入或支出亦随之变化。见表3。 表3:华北部分县市粮棉商品市场价格变化统计

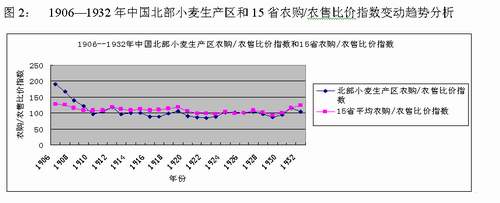

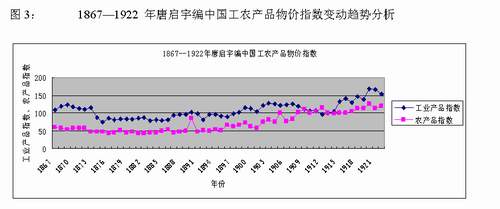

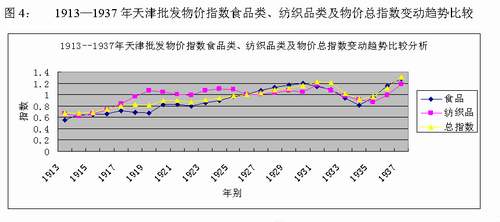

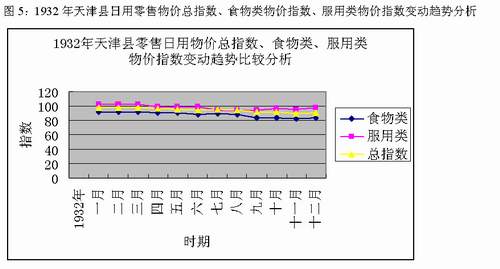

资料来源及说明:本表系笔者根据相关方志记录整理所得,其具体出处详见注释。为研究表述方便,本表以方志中有直接表述文字者为取舍标准,其时间亦是据方志内容推测得知。 上表中的材料显示,①市场“粮棉”价格波动对国民生活造成了极大影响。“粮棉”商品价格的升降直接关乎国民货币收入的增或减。由此,国民购买商品的货币支出亦会随之增减。②粮价变动使“粮”与“棉”的商品交换价格也随之发生变动。故而,棉布的市场需求变动受市场上“粮棉”商品价格波动的影响。但这更说明整个市场商品交易价格的形成会受此两种商品交易价格的影响。但依旧有标准判断,这与近代化市场上,商品交易价格多受土地、货币、劳动力市场等要素市场商品价格变动之影响有着很大不同。然而在近代华北,尤其是华北的农村地区,相关要素市场的发展却显然不是近代化的。 另外,一些相关研究成果亦可证明笔者上述判断是成立的。如以陈其广和吴承明先生的研究成果为据。吴承明先生根据相对简单的唐启宇-何廉指数和上海物价指数对近百年的工农业产品贸易条件所作分析发现,大约在19世纪70年代的物价下跌中,农产品稍获其利,在1880-1890年代的物价曲折上升中,工农业产品价格的变动趋势大体相符。进入20世纪,工农业产品价格的剪刀差不断扩大了,只是在1905-1912年和1923-1925年短暂时间有所回转。1930年代物价下跌期间,农产品交换蒙受巨大损失;在抗日战争期间,无论在沦陷区或大后方,贸易条件都大不利于农产品。陈其广利用12种物价指数,辅以多种其他指数,对1859-1949年的工农业产品交换比价作了逐年的利益偏向和偏向程度的分析,结果是:除了1890-1892、1920-1929、1934-1937年三个小阶段比价变动有利于农产品外,其余年份都是不利、很不利以至极不利于农产品的。[48]这些研究成果均反映了农产品在市场交换中的不利地位,但它们更说明了,一个以“粮棉”为核心的商品结构的商品市场中“粮棉”价格比的变化使民众货币收入和支出的或增或减,将使市场实际有效需求发生改变,进而对“棉货”这类(手)工业品的市场价格变动产生影响。 三、“粮”“棉”价格为代表的工农产品价格比变动分析 为进一步说明在“粮棉”为核心的商品结构下,农产品价格对市场整体价格变动状况的影响,就需分析“粮”“棉”价格为代表的工农产品价格比变动趋势。就此,笔者的分析将从整体和局部两个层次展开。见图1—图6。  资料来源:卜凯:《中国土地利用》(中译),第316—319页,转引自陈其广:《百年工农产品比价与农村经济》,社会科学文献出版社2001年,第105—106页。 说明:本图系笔者根据前述资料绘制。  资料来源:卜凯:《中国土地利用》(中译),第316—319页,转引自陈其广:《百年工农产品比价与农村经济》,社会科学文献出版社2001年,第105—106页。 说明:本图系笔者根据前述资料绘制。  资料来源:北平社会调查所:《第一次中国劳动年鉴》,1928年,第148—149页。 说明:本图系笔者根据前述资料绘制。 图1—图3说明,①在图1—图2中,除个别年份外,包括华北市场在内的北部小麦生产区作为一区域市场,其农售/农购物价波动幅度大,但变动趋势却高度一致;而且北部小麦生产区与15省的农售/农购物价变动趋势亦高度一致。这说明近代中国商品市场商品价格变动具有高度关联性。②图3中,尽管农产品物价指数长期低于工业品的物价指数,市场交换中对农产品不利,但二者却同步升降。同时,图2中农购/农售比物价指数呈下降趋势。但图3却显示了农产品价格一直保持上升状态的趋势。这反映出在特定商品结构状态下,农产品相对于工业品的价格主导能力在增强。③图3中,在较长时段内,工业品价格指数均在100左右徘徊,但是农产品格指数却在50—150之间变动,且一直保持平稳上升趋势。两相比较,可发现农产品价格指数变动幅度明显大于工业品价格指数。④另外,尤需指出:在以“粮棉”为核心的商品结构下,非完全竞争的市场环境中,加之近代中国处于半殖民地半封建社会的境遇,市场交换中农产品处于不利地位导致民众货币收入或支出的增减变化,因此,市场对工业品的实际需求亦将随之变化,进而亦会导致工业品的市场价格发生相应变化。这也应是农产品物价指数与工业品的物价指数能保持同步升降的重要原因之一。综上分析,说明近代中国商品市场商品价格变动不仅具有高度关联性,而且以“粮”为核心的农产品价格对市场商品价格变动的影响力更强。 若图1—图3是从整体层次分析商品结构与商品价格变动之关系,那么,图4—图6中笔者对1913—1937年间天津市面“粮”“棉”价格为代表的工农产品价格变动趋势的比较分析,就是从局部层次讨论商品结构与商品价格变动之关系问题。分析表明,在此市场上“棉”的价格变化受“粮”价波动影响的现象同样较为突出。(见图4—图6)  资料来源:孔敏主编,彭贞媛副主编:《南开经济指数》上册,中国社会科学出版社1988年,第7页。 说明:本图系笔者根据前述资料绘制。  资料来源:河北省实业厅编,《河北物价指数季刊》中华民国二十二(1933)年,第7页。 说明:本图系笔者根据前述资料绘制。 从图4、图5可看出:①物价总指数、服用物价指数或纺织品价格指数变动趋势基本与食品物价变动总趋势一致。②食品价格指数总是相对低于物价总指数和服用类物品物价指数,但三者又同步升降。综上,这说明食品价格波动对前两者的变化应起决定性作用。  资料来源:孔敏主编,彭贞媛副主编:《南开经济指数》,中国社会科学出版社1988年,第8页。 说明:原数据系1913—1942年,但笔者为研究表述方便,就只选择1913—1936年间数据,1926=1。 图6中,①农产品价格指数、制造品价格指数、物价总指数的变动趋势仍然基本一致。②1913—1936年间,除1925—1929年时段外,其余时段内制造品的价格指数总是高于农产品价格指数。③物价总指数呈现出与制造品价格指数更接近的趋势,但整体上三者却又同步升降,甚至在1925—1929年时段内还基本重合。④相对而言,1913—1936年间农产品的价格指数变动幅度却远大于制造品价格指数变动幅度,这表明农产品价格波动对整体市场价格变动的影响力更大。因此,作为制造品的机纱、机制布、手工机织布的价格变动更易受农产品价格波动影响。棉布市场变动势必亦必受到农产品价格波动的影响。例如,农产品价格变化对农民生产剩余或城市居民消费剩余产生的影响,都将引起棉布的市场需求和供给发生变化。 总之,通过前述分析,笔者认为,以“粮棉”为核心的工农产品价格比波动必是商品市场价格变动的重要因素之一。以经济理论中有关以工业产品价格变动决定商品市场的农产品价格变化作为市场近代化标准的理论根据应该是值得商榷的。 四、结束语 对近代华北市场商品价格结构变动与市场自身的商品结构形态之关系的实证分析说明,从整体上讲,市场交换中工农产品比价虽有利于工业品,但农产品价格变动,特别是粮食价格变动所导致的农业剩余变化对工业品的价格变动及其市场能否扩大却有着更重要的影响。即其商品价格结构变动更易受自身以“粮棉”为核心的商品结构形态的影响。就此,在暂不过多地纠结于半殖民地半封建社会的既定前提时,笔者认为,于此,其农产品的价格主导能力强于工业品更表明:随着农业整体性商业化的加剧,农业的部门结构及其商品流向、流量和价格变动能对整个商品市场价格结构变动产生主导性影响的趋势日益明显。它积累剩余能力的增强,是工业品市场能得以扩展的真正基础。因此,从这个意义上讲,若仅就商品市场变动中的价格结构变动而言,华北市场已经开始了其近代化转型,至少也应是近代化市场的早期阶段。非此,以经济理论中有关以工业产品价格变动决定商品市场上农产品价格变化为理论根据去讨论市场近代化命题是值得商榷的。(需说明的是,近代中国农产品价格形成机制与各种要素市场价格之关系,特别是对粮食价格变动因素的分析,笔者将另文讨论。)因为若仅依旧有标准判断,本文的分析已表明过往研究中对华北市场的近代化发展程度的相关判断有明显夸大之嫌疑。旧有标准同样不能反映出其市场的性质和真正发展水平。所以,以旧有标准为所谓近代化范式的核心要素来审视和研究近代中国经济也就与事实本身有较大出入。 注释: *本研究为国家社科基金资助项目10XZS017《灾荒与近代西北民间赈济》和教育部人文社科基金一般项目09YJC770028《非均衡发展中的商路变迁与近代西北商品市场变动》的阶段性研究成果。 [①]吴承明:《中国资本主义与国内市场》,中国社会科学出版社1985年,尤其是其中《论我国半殖民地半封建国内市场》,系原载《历史研究》1984年第2期论文之修正;吴承明:《论二元经济》,《历史研究》1994年第2期,第96-108页。 [②]吴承明:《传统经济·市场经济·现代化》,《中国经济史研究》1997年第2期,第1-4页。按:吴承明先生以为:从传统经济向市场经济实即经济现代化或近代化过程。因为,它不仅是市场量的空前扩大,市场交易的内涵和市场机制的原理也发生根本性改变,而这一切,又都是以政治、法律、经济体制和制度的相应变革为前提的。参见吴承明:《传统经济·市场经济·现代化》,《中国经济史研究》1997年第2期,第1-4页。 [③]按:吴承明先生同样认为:进入20世纪后,我国已有了现代化产业,口岸城市勃兴,并与国际市场接轨。然而,以抗日战争前而论,我国尚未转变为市场经济:(1)占国民经济最大比重的农业仍然是传统的小农经济体制,商品率很低,新兴产业集中于纺织和食品业,尚未形成部门体系。这种二元经济的结构刚性和由此造成的低供需弹性,从根本上限制着市场调配资源的作用。(2)现代化市场被定义为“一个价格”,如两地的价格差等于运费,则属一个市场。1930年代的中国远未达到这个程度。又因许多产品和劳务价格受国际市场支配,与成本脱节。尤其农产品市场,实际是扩大了集贸市场,没有权威性的集中价格,即使有也辐射性甚弱。加以工农、城乡价格剪刀差,就进一步破坏了边际成本和收益的均衡。(3)市场现代化是由人格交易向非人格交易的转变,这需要一系列的成文和不成文的法律,以明确产权,中立化规则,规范行为和执行罚则。市场经济必须是法制经济,这一点,在当时尚不存在。另外,吴承明先生还将市场的理性化,即包括思想上的理性化,以及经济行为、社会组织、政治法律制度的理性化等的实现视为市场经济的实现。(参见吴承明:《传统经济·市场经济·现代化》,《中国经济史研究》1997年第2期,第1-4页。) [④]马克思虽没有直接使用市场经济这一概念,但在对近代资本主义经济发展历程的分析中,他特别强调了市场的作用。马克思还尤为突出了下述事实。即:独立生产的工场手工业的迅速发展,使农产品进入了近代意义上资本市场,它虽未引起市场的“根本改变”,但机器大工业的发展却在彻底消灭农民家庭手工业的同时为资本“征服了整个国内市场”创造了最根本的条件。(参见马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年,第816-817页。)另,马克思《德意志意识形态》中有关“交往和生产力”之关系的分析中也对西欧资本主义商品市场的发展过程中工业品价格对农产品价格变动的主导性与机器工业的发展为资本征服市场作出了具体论述。(参见马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1974年,第59-67页。) [⑤]马克思:《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1974年,第321页。需指出,于此“交往”之界定,吴承明先生以为它借用了英文commerce,比《德意志意识形态》中“交往和生产力”用德文Verkehr(交往)更接近商业行为。) [⑥]按:黄宗智教授在对江南与华北的对比中提出“过密化”生产与近代中国商品经济和市场发展密切相关。在《答雷蒙·迈尔斯》一文中,他将“过密型商品化的中心含义”论述为:“中国的历史记载表明商品化并非总由资本主义企业所推动;中国的经历不同于斯密和马克思所熟悉的英国。商品化也可主要由人口压力而推动,由农民的为生存而非为利润所投身的商品交换而推动。中国农民转向要求比粮食生产更多劳动投入的商品生产和手工业生产,以增加总产值,但同时也承受了单位工作日边际报酬的递减。他们这样做是为了在日益加剧的人口压力的土地面积缩减的形式下求生存。”(黄宗智,1992:123)但此论断受到了加州学派以江南地方史为例据的有力挑战。其后,夏明方教受对此提出反证。(参见夏明方:《近代华北农村市场发育性质初探:与江南的比较》,《中国村研究》2005第3辑。)陈庆德则指出近代中国农村商品化的发展属于低层次的商品化扩展,其真正变化必须使自己的生产基础和组织结构发生革命转变。(参见陈庆德《论中国近代农村商品经济低层次扩散的历史性质》,《近代史研究》1989年第1期)而且陈庆德的此种论断还以王亚南的相关判断为根据。(参见王亚南:《中国半封建半殖民地经济形态研究》第62页。)吴承明先生对近代中国商品市场的相关判断中也强调了其商品生产和组织结构迅速变化而导致其与传统市场有根本区别。而且吴承明先生在对中国16-19世纪的商品市场判断则更指出其属于商品经济有发展但仍属于传统市场发展阶段的判断。他认为“鸦片战争前我国市场结构的基本模式。它是一种以粮食为基础、以布(以及盐)为主要对象的小生产者之间交换的市场模式。”而且,“粮食虽然重要,但在市场上起主导作用的不是粮食,而是工业品。正因工业(这时是手工业)一个个从农业中分离出来,市场商品量才能摆脱自然条件的限制,无限扩大。工业部门的结构,决定市场的结构;工业的布局,决定商品的流向。”(参见吴承明:《洋务运动与国内市场》,《文史哲》1994年第6期;《清代前期我国国内市场》,《历史研究》1983年第1期)而对于传统市场之近代化问题,许檀教授则认为,“中国近代市场体系的形成并非始于开埠之后,至少从明代已经起步,到清代中叶已具有相当的规模,并卓有成效”,作为一个“历史的过程”,“中国近代化过程无疑渗入了外来势力的影响,但不能因此而忽视中国传统经济自身的发展动力”(参见许檀:《明清时代的中国商品市场》,《中国社会科学》2000年第3期)。 [⑦]按:请参见王玉茹、燕红忠:《世界市场价格变动与近代中国产业结构模式研究》,人民出版社2007年,第10页;郑友揆:《十九世纪后期银价、钱价的变动与我国物价及对外贸易的关系》,《中国经济史研究》1986年第2期。他们认为:①近代中国物价变动的传导机制为:世界市场上的银价变动→中国汇价变动→中国进出口物价变动→中国批发物价总水平变动。②“找不到近代中国全国统一的批发物价指数,而近代中国口岸城市的一般物价水平在很大程度上受到进出口物价的影响”。 [⑧]参见罗澍伟:《谈谈近代“华北区域”》,江沛、王先明主编:《近代华北区域社会史研究》,天津古籍出版社2005年。 [⑨]苏士俊修,杨德馨纂:《顺义县志》卷12《风土志·民生》,民国二十二年(1933)铅印本。 [⑩]何崧泰等修,马恂纂,何尔泰续纂:《昌黎县志》卷10《志余·风俗》,同治五年(1866)刻本。 [11](清)张凤台修,李中桂等纂:《束鹿乡土志》卷12《商务》,清光绪三十一年(1905)修,民国二十七年(1938)铅印本。 [12](清)李文耀等修,张钟秀等纂:《束鹿县志》卷2《地理志·市集》,乾隆二十七(1762)年刻本,民国二十七年(1938)铅字重印本。 [13]薛凤鸣、李玉珍修,张鼎彝纂:《献县志》卷17《故实志·遥俗》,民国十四年(1925)刻本。 [14]林翰儒编:《藁城乡土地理》上册《商业》,民国十二年(1923)石印本。 [15]崔正春修,尚希贤纂:《威县志》卷8《政事志·商会》,民国十八年(1929)铅印本。 [16]王天杰、徐景章修,宋文华纂:《高邑县志》卷2《实业·工商业》,民国二十二年(1933)铅印本。 [17]王德乾修,崔连峰等纂:《望都县志》卷5《政治志·实业》,民国二十三年(1934)铅印本。 [18]王德乾修,崔连峰等纂:《望都县志》卷3《建置志·集会》,民国二十三(1934)铅印本。 [19]冯庆澜修,高书官等纂:《房山县志》卷5《实业·商业》,民国十七年(1928)铅印本。 [20]冯庆澜修,高书官等纂:《房山县志》卷5《实业·商业》,民国十七年(1928)铅印本。 [21]傅振伦纂修:《新河县志》,《食货门》下编《社会经济》,民国十八年(1929)铅印本。 [22]陈宝生修,杨式震、陈昌源纂:《满城县志略》卷8《风土·礼俗》,民国二十年(1931)铅印本。 [23]董天华等修,胡应麟等纂:《卢龙县志》卷10《风土·风俗》,民国二十年(1931)铅印本。 [24]张凤瑞等修,张坪纂:《沧县志》卷3《方舆志·建置》,民国二十二年(1933)铅印本。 [25]王德乾等修,刘树鑫纂:《南皮县志》卷2《舆地志·集会》,民国二十二年(1933)铅印本。 [26]景佐纲修,张镜渊纂:《怀安县志》卷2《政治志·风俗·集市与庙会》,民国二十三年(1934)铅印本。 [27]蔡志修等修,史梦兰纂:《乐亭县志》卷2《地理志·风俗》,光绪三年(1877)刻本。 [28]金士坚修,徐白纂:《通县志要》卷1《疆域志·集镇》,民国三十年(1941)铅印本。 [29]陈桢等修,李兰增等纂:《文安县志》卷·《土地部·方舆志·集市》,民国十一年(1922)铅印本。 [30]丁世恭等修,刘清如等纂:《续修馆陶县志》卷2《政治志·实业》,民国二十五年(1936)铅印本。 [31]赵琪修,袁荣□纂:《胶澳志》卷8《建置志·市廛》,民国十七年(1928)铅印本。 [32]张自清修,张树梅、王贵笙纂:《临清县志》,《经济志·商业》,民国二十三年(1934)铅印本。 [33]余有林,曹梦九修,王照青纂:《高密县志》卷7《实业志·商业》,民国二十四年(1935)铅印本。 [34]宋宪章等修,于清泮等纂:《牟平县志》卷5《政治志·实业》,民国二十五年(1936)铅印本。 [35]刘月泉等修,陈全三等纂:《重修正阳县志》卷2《实业·商业》,民国二十五年(1936)铅印本。 [36]王泽溥、王怀斌修,李见荃纂:《林县志》卷10《风土·生计》,民国二十一年(1932)石印本。 [37]杜鸿宾修,刘盼遂纂:《太康县志》卷3《政务志·商业》,民国二十二年(1933)铅印本。 [38]方策等修,裴希度等纂:《续安阳县志》卷7《实业志·商业》,民国二十二年(1933)铅印本。 [39]丁世恭等修,刘清如等纂:《续修馆陶县志》卷2《政治志·实业》,民国二十五年(1936)铅印本。 [40]丁世恭等修,刘清如等纂:《续修馆陶县志》卷2《政治志·实业》,民国二十五年(1936)铅印本。 [41]常之英修,刘祖干纂:《潍县志稿》卷14《民社志·物价表》,民国三十年(1941)铅印本。 [42]常之英修,刘祖干纂:《潍县志稿》卷14《民社志·风俗》,民国三十年(1941)铅印本。 [43]路联达等修,任守恭等纂:《万全县志》卷3《生计志·经济状况》,民国二十二年(1933)铅印本。 [44]陈继淹修,许闻诗等纂:《张北县志》卷5《户籍志·金融·物价》,民国二十四年(1935)铅印本。 [45]陈继淹修,许闻诗等纂:《张北县志》卷5《户籍志·商业》,民国二十四年铅印本。 [46]唐玉书等修,吴宝铭等纂:《三河县新志》卷15《因革志·实业篇·低价谷价》,民国二十四年铅印本。 [47]余宝滋修,杨韨纂:《闻喜县志》卷6《生业》,民国八年(1919)石印本。 [48]陈其广:《中国近代工农业产品交换比价及其理论思考》,1988年博士论文;吴承明:《论二元经济》,《历史研究》1994年第2期,第96-108页。 (责任编辑:admin) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||