|

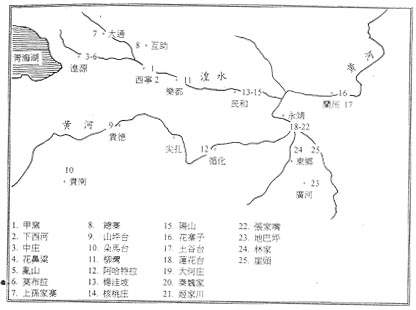

中国青海省的河湟地区,位于青藏高原的东北边缘。这儿是黄河上游河段及其支流湟水流过的地方:山高谷深,气候严寒。华北黄土高原的黄土,一直向西分布到这里。但是,这儿的黄土堆积薄,且呈不连续的块状分布。这些沿着河川的黄土台地,也就是早期河湟居民活动的舞台。植物生长季节短,降水量不稳定。在这环境中,人类活动的主要限制是高度。高度使得原始农业活动只能限于谷地。谷地之上,粮食作物无法在那么高寒的地方生长。广大的高山自然资源,孕含在无限的草科、棘科与藓苔类植物之中,但这是原始农人无法利用的。 河湟地区的早期农民 新石器时代晚期,陕西、甘肃地区仰韶文化的人群在黄土地上垦地种植,并制作精美的彩陶。略晚,西方河湟地区的人们也开始制作彩陶,并在黄土台地上开垦。他们的活动遗迹,就是考古学家所发现的马家窑、半山、马厂、齐家等文化遗存(见图一)。  图一 青海河湟地区新石器时代晚至铜石并用时期重要考古遗址 公元前3000年左右,生活在河湟地区的是马家窑文化的人群。这些人,毫无疑问是以农业为主要生业的。他们住在小型村落里,房子为半地穴式,屋基与居住面凹入地平面下:以木柱做支架,以草杆和着泥做成屋墙。晚期的房子则完全建在地面上。有些地区屋柱的基础’曾经多道手续加强、防朽腐,以期能长久使用【1】。在他们居住的地方以及墓地,考古学家还找到一些碳化的麻、粟种子,以及他们使用过的农业工具如石制的镰、杵、臼、斧、锄等等。这些都证明当时人过的是相当定居的农业生活。遗址中也发现一些动物遗骨:这些动物有驯养的猪、狗、牛、羊、鸡,以及野生的鹿、羚羊、野猪等等【2】。因此,狩猎与畜养在他们的生计中也很重要。 公元前2700-2000年,在考古文化上,马家窑文化被半山与马厂文化取代。但是河湟地区的人群,在经济生态上却没有太大的变化。他们仍以农业生活为主,以畜养与狩猎来添补粮食。在青海民和县一个半山时期墓葬遗址中,出土大量的随葬陶器。在这些墓葬中,个别墓主随葬陶器数量多寡相当悬殊:少的只有一个,最多的有五十余个,一般都随葬十至二十件陶器【3】。由于这些陶器的器形都相当大,数量又多,显示拥有这种陶器的人群,必然是相当定居的人群。另一方面,随葬陶器悬殊,也显示在此社会中已有资源不均,贫富分化的现象。 在较晚的马厂时期,人们过着更倚重农业的生活。他们的农业工具制作得更精致,种类也变多了。显然,为了更有效的运用人力以增加生产,当时的人制作各种石制工具,以应不同的农业生产过程所需。在许多陶罐中都发现他们储存的粮食种子,这也说明他们是主要以务农为生的人【4】。 在畜养动物方面,最普遍被畜养的可能是猪。当时人普遍有在墓葬中随葬猪骨的习俗。猪是不适于经常迁移的动物,因此,这也显示当时此地居民不是经常移动的。有些马厂文化墓葬中,不但发现有大量的陶器、猪、狗骨,还发现殉葬的人头骨与骨架【5】。以人为殉,表示某些人或家族有特别的威权,能对他人制度化的行使暴力:这是明显的社会阶层化迹象。 到了约当公元前2200-1700年的齐家文化时期,河湟地区农业定居生活发展到了颠峰,也由此发生一些转折,而且,地域性的人类生态差异逐渐明显。甘肃地区齐家文化的农人,住在半地穴式地面铺草泥白灰的建筑中,有些人则住在较小的平地起建的屋子里。他们在田里种粟,用石制的工具翻土、铲除杂树以及收割。考古学家在此发现许多以农业用途为主的石器,以及散落在屋中、窖坑、墓葬中的谷物种子【6】。 在宗教生活上,齐家文化东部的人们流行用羊骨占卜。在一个墓葬遗址中间,考古学者发现一些石头排成的圆圈。在石圆圈附近,出土一些卜骨与牛羊的骨骸:显然在这儿曾进行一些与丧礼有关的宗教仪式。屋子的形式、石制农具、骨卜的习俗,这一切都与他们的东邻陕西地区龙山文化的人群非常相似。不同的是,他们所养的牲畜,显然较东边龙山文化人群所养的多。许多齐家文化墓葬中都出土大量的动物遗骸。根据大何庄遗址动物遗骇的分析,这些动物绝大部分是猪与羊;猪约占所有动物的73% ,羊占21%【7】。在附近的秦魏家遗址中,也发现大量的随葬动物下颚骨:猪下颚骨有430个,羊下颚骨50个,牛,38个【8】。这都显示,猪在他们的生计中有绝对的重要性,其次是羊与丰。这些随葬动物下颚骨的墓葬,在形制大小,以及随葬动物及其它物品的多寡上,都相当的悬殊‘秦魏家的齐家文化墓葬群中,随葬猪下颚骨少者一块,多者达68块。显示农业定居所带来的资源分配不平均,在这时已相当严重了。 图二 细石叶刀与双孔石刀  在青海河湟地区,虽然这儿齐家文化人群与甘肃齐家文化人群使用相同或相似的陶器,但是在经济生态上,却与后者有相当的差别。当时住在互助总寨的人们,使用两种用途截然不同的石刀(见图二)。一种是长方形带孔石刀:这与从前马家窑、半山、马厂文化的人所使用的,以及东部齐家文化人群所使用的并无不同。另一种是,以坚硬的石材打造的小型长条片状石刀。前者的用途,主要是割断谷类植物的茎纤维:后者,较适于切割动物的皮肉。而且,在总寨遗址没有发现猪骨,相反的,十个墓葬中的四个都随葬羊角。在甘肃齐家文化中,人们的随葬陶器即大且多:在河湟总寨,人们流行以小件的铜饰物随葬,陶器即小又少【9】。另一个河湟地区齐家文化遗址,青海贵德朵马台,当时的人所使用的石器,也是以细石器为主,几乎没有可称为农具的大型石器。随葬品以小件的铜饰物为主【10】。 究竟,在齐家文化时期青海河湟地区发生了什么样的变化,使得当地的人减少农业活动;不愿养猪,而养更多的羊:不愿拥有太多、太大的陶器,而偏好小件的随身饰物?在人类生态上,这些考古现象的转变有何意义?关于这些问题,我们可以从养猪与养羊在人类生态上的差别说起。 以养羊取代养猪 养丰与养猪,在人类生态上有截然不同的意义。原始农民所养的猪都是放牧的。在自然环境中,猪所搜寻的食物是野果、草莓、根茎类植物、菇菌类、野生谷粒等【11】:这些,几乎也都是人可以直接消费的。因此在食物缺乏的时候,猪与人在觅食上是处于竞争的地位。这时养猪并不能增加人类的粮食。相反的,羊所吃的都是人不能直接利用的植物。尤其在河湟地区,由于牧羊这儿的人们可以突破环境的高度限制,以利用河谷上方的高地水草。 造成这种变化的原因,一方面是公元前2000-1000年全球气候的干冷化,使得原始农业受到打击:另一方面,由于马家窑时期以来长期的农业定居生活,造成河湟地区人口扩张与资源分配不平均。关于气候变迁的问题,我们将在下一章说明。在此,我们先讨论资源分配的问题。在前面我们曾提及,在马厂与齐家文化中有些人远比其它人更富有、更有权威,所谓「社会阶层化」逐渐形成。当时河湟地区的人们,有可能像中原地区的人们一样,选择以统治者剥削被统治者,以重分配的方式来解决生存资源不足的问题。但是,可能因为在这农业的边缘地区,没有足够的、可靠的农业生产来支持这样的中央化威权,因此河湟地区究竟没有完全发展成中央化的阶级社会。同时,在资源不足的情形下,另一个解决之道在蕴酿中。那就是多养草食类动物,尤其是羊。羊可以吃草,人再来喝羊的乳,吃羊的肉。这样原来无法利用的高地草资源,就间接被人类利用了。 当时的情形可能是,在河湟地区,一些穷苦的农人发现他们能迁到较高的地区,依赖马、牛与羊过活,以此脱离谷地那些剥削他们的人。很快的,大家都发现这是个好主意,于是以农业为主的齐家文化生活方式渐瓦解。这种选择,最后将河湟变成与中原完全不同的世界。 辛店、卡约文化时期的人类生态变迁 这个变化,在齐家文化之后变得相当急遽。约在公元前1700年到公元前600年左右,在考古上辛店文化与卡约文化取代了齐家文化。这时,特别是较晚的卡约文化时期,河湟地区的人几乎已完全脱离了农业定居生活。 辛店文化人群,分布在的甘肃省西部与青海省东部。甘肃永靖张家嘴与姬家川的辛店文化遗址,出土大量的动物遗骨。动物种属包括有牛、羊、马、猪、狗与鹿,其中数量最多的是羊,其次是猪【12】。永靖莲花台遗址,也出土大量包括有牛、羊、马、狗、鹿的动物遗骨【13】。青海大通县的上孙家寨辛店文化遗址,考古学者在此发现包括牛、马、羊、狗等动物的遗骨。比起齐家文化时期当地的居民来说,辛店时期的人养更多的动物。而且,虽然猪仍然被人们畜养,但羊已普遍取代猪,成为当时人们最重要的驯养家畜。 他们留下的大多是墓葬与窖穴,房屋居址明显的减少。他们制作的陶器,也较齐家文化人群的陶器要小得多。显然辛店文化的人群较从前的人移动多,可能因此他们的房子结构简单,不易保存在地层中,因此他们所拥有的陶器器形变小、数量变少,也因此,养羊、马、牛比养猪更重要。虽然如此,因为文化层堆积厚,而且发现大量使用过的石制农具,因此考古学者认为他们仍是,在某种程度上,定居的农业人群。 由这些考古证据看来,齐家文化时期萌芽于青海河湟地区的养羊重于养猪的风气,在辛店文化时期不断的往东方扩散。终于,羊在畜养动物中的地位超过了猪。被驯养较晚的牛与马,此时也在河湟地区人群的生计中占有较重要的位置。一方面种植谷类作物,一方面畜养马、牛、羊等草食动物,以扩大对自然资源的利用,这看来是个很理想的人类生态适应方式。但是,实际的情形可能不如此乐观。畜养羊与行农业之间,有难以避免的矛盾。为了避免羊侵犯作物,牠们必须被栘到较远的地方放牧。而远离农业聚落,丰易受野兽侵害,需要人力来照顾牠们。因此,一边养羊一边务农,在家庭人力运用上会有无法避免的矛盾。只有羊的数量不大,而农业较粗放的情形下,家庭人力才勉可兼顾。相反的,任何一方的扩张,无论是多养羊或是行较精致化的农业,都必须放弃另一方。在农业边缘的河湟地区,农业难以进一步扩张,因此当资源不足时,一个较可能的发展便是养更多的羊而牺牲农业。 走向游牧化 卡约文化遗存在时代与地理分布上都与辛店文化部分重迭,但前者时代延续较长、位置更向西延伸。所有考古学上所见的现象都显示,留下卡约文化遗存的人们已过的是游牧生活了。首先,在马家窑、半山、马厂、齐家文化中常见的房屋、居址几乎完全消失:唯一的卡约文化居址,被发现在湟源的莫布拉。这个居住遗址,被建在避风向阳的山谷中一个相当陡峭的斜坡上。在这儿,有四个房子的遗迹。其中两个房子的遗迹,只是些柱洞与石头迭成的灶,没有墙基或屋顶的痕迹。另两个房子没有墙与屋顶,甚至没有柱洞,只有比较硬的居住面。这几个房屋,原来必然有某种形式的墙与屋顶,可能由于它们是由可携带的材料或易腐朽的材料制成,因此不易被保存在考古遗存之中。屋内外,都发现有大量的动物骨骸:在其中两个屋址,还发现大量燃烧过的羊粪。根据藏族民族志资料,羊粪是牧民最好的取暖材料,而且只有在冬天羊被圈养时羊粪才容易被收集使用。这个居址的选择,一个背风向阳的山谷,也是现在牧民理想的过冬场所。因此,所有这些证据都说明这是个游牧人群过冬的居址(15)。 卡约文化人群的生产工具主要是细石器制作的石刀、骨针及可系绳随身携带的小磨石等。马家窑到辛店文化中人们常使用的农具如长方形石刀、锛、铲、凿等,在卡约文化中全部消失(见表一)。他们所制作的陶器,又比辛店文化中的还更小,而且数量也变少了(见表二)(16)。 在墓葬中,随葬品主要是些随身饰品。这种小型随身饰物,作为一种财产,较能配合经常移动的生活型态。更重要的是,在卡约文化人群的考古遗存中,猪完全消失,取而代之的是羊、马、牛等草食动物。显然,为了配合游牧生活,他们必需放弃住屋、笨重的陶器、不宜长程移动的猪,以及其它一切妨碍移动的财产。 游牧经济由两个基本因素构成:一是畜养草食动物,一是移动。在卡约文化人群的墓葬中,经常发现有斩下的马、牛四肢骨,排在死者棺木的四个角上,羊的趾骨被放在死者身边。因此,游牧对卡约文化的人来说,似乎不只是由利用植物转变为利用动物而已:以象征「移动」的动物腿骨陪葬,说明他们也意识到「移动」在这种新经济生活中的重要性。 因为饲养草食动物,卡约文化人群比较早的人群能够利用河流上游的高地,因此他们的遗存经常被发现在较高的地方。一项在黄一河上游青海省循化与化隆两县所作的考古调查,显示这儿由新石器时代晚期到铜石并用时代人类生活空间的利用与分布情形(见图三)。这项数据显示,卡约文化人群可以利用相当高处的环境资源,这是当地由马家窑到齐家文化中的人群所做不到的。 表一 甘青地区新石器时代晚期主要遗址生产工具数量表 表一

表一(含表二)资料来源:中庄,《考古与文物》5(1985) :张家嘴,姬家川,《考古学报》2(1980):秦魏家,《考古学报》2(1975):皇娘娘台,《考古学报》4(1978):林家,《考古学集刊》4(1984):莲花台,《考古》4(1980):柳湾,《乐都柳湾》:山坪台,《考古学报》2(198):总寨,《考古》4(1986);大何庄,《考古学报》2(1974):土谷台,《考古学报》2(1983);阳山,《考古》5(1984);崖头,《文物》4(1981):鸳鸯池,《考古学报》2(1982):花寨子,《考古学报》2(1980);莫布柱,《考古》11(1990)。 表二 甘青地区新石器时代晚期主要遗址陶器形制大小分布表

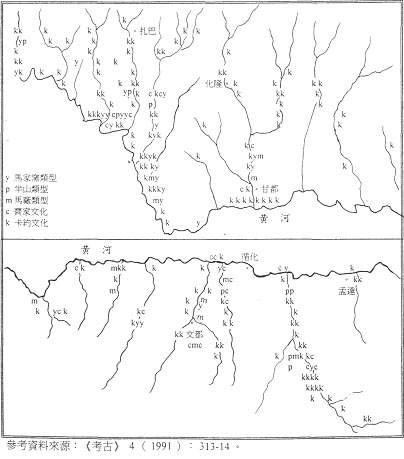

以上各遗址陶器(盆、罐、瓶)以口沿宽度与器体高度数值大小分类 第一类:口宽小于10cm,体高小于20cm 第二类:口宽10-20cm,体高20-30cm 第三类:口宽20-30cm,体高30-40cm 第四类:口宽30-40cm,体高40-50cm 第五类:口宽大于40cm,体高大于50cm 图三 化降、循仆县马家窑罕卡约文化时期考古遗址分布  这些证据都表示,当时的人们已放弃依赖种植,养猪的定居生活。他们可能还有些简单的农业:或因农业活动太少,或在意识形态上他们觉得从事农业不光荣,在考古上几乎没有留下任何农业痕迹。无论如何,现在他们主要过着依赖草食类动物的生活。利用羊、牛、马特殊的消化系统,他们得以突破环境的限制,来使用农人无法利用的高地水草资源。而动物的移动性不仅让他们得以配合季节移动,以获得广大的水草资源,也让他们在艰苦而又变幻无常的环境中,可逃避各种自然与人为灾害。最后,移动也造成他们特殊的社会结构,以及相关的社会意识型态。 河湟游牧人群的社会结构及其特质 全球游牧流行的地区,在环境上都有一些共同的特点一农业资源(水分、温度)不足:但更重要的还是这些资源不稳定。青海河湟地区便是如此的环境。不定期的干旱与突来的风雪,对于定居的农民常造成致命的打击。因此,游牧成为在此农业边缘地区的一种特殊适应,也是人类文明发展过程中的一个重要进步【16】。游牧不仅改变人与自然的关系,也改变人与人的关系。也就是说,游牧经济必需配合着特别的游牧社会组织。这种社会的组织原则便是: 分裂(segmentary)与平等自主(egalitarian)。中国汉代时,住在河湟地区的人群一当时的中国人称之为「荒人」一便在如此的社会之中。为了适应这种水草资源贫乏且不稳定的环境,河湟牧民必需结合在聚散有弹性的人类社会群体中。配合人畜卓越的栘动性,一个社会群体随时能分裂成更小的群体,或与其它群体聚集成更大的人群,来利用环境资源,或逃避自然与人为灾害。这就是一般游牧社会中常见的「分裂性结构」(segmentary structure)【17】。 根据汉代文献,以及参考当代游牧民族志的数据,我们对汉代河湟羌人分裂性社会结构的理解大致如下。几个家庭,组成一个牧团:许多牧团,构成一个次部落:许多次部落又构成部落。因此,中国文献中以大豪、中豪、小豪,来称不同层级的羌人领袖。在分裂性结构中,每个牧团都可以自由的加入或退出一个部落。他们缺乏中央化的领导,部落首领的权威十分有限;除了战时,没有上级领袖能指挥下级领袖。因此中国文献描述河湟地区的人群为: 不立君臣,无相长一,强则分种为酋豪,弱则为人附落。更相抄暴,以力为雄【18】。 在这样的社会结构中,「决策权」(decision making)散在每一个牧团中,甚至在每一个游牧家庭之中;这就是在许多游牧社会中常见的「平等自主」原则。公元前63年,先零部落与一些羌族部落结盟,结果聚集了200多位羌族首领。公元87年,一位中国将领设宴招待羌人首领们,伺机将他们全部杀害;结果有800多位羌人首领被杀。公元164年,3000余帐的羌人集体对汉朝政府投降,率领前来的领袖多达355人【19】。这些数据都显示,无论是结盟或投降,每一个小游牧单位都自行决定自己的命运,由他们的首领代表出席。 各游牧人群间的对立、仇杀与战争,是他们生活的一部分;藉此,各层级的游牧人群得到暂时的凝聚。譬如,与其它次部落之间的战争,凝聚一个次部落下的各牧团。部落与部落之间的战争,则能凝聚部落下的各个次部落。部落问的结盟,只在非常必要时才会出现;通常是为了战争。在汉代,为了对付中国的入侵,羌人每次结盟时各部落都必须先解除彼此仇恨,交换人质取信,并发誓盟诅,这也可见部落结盟并不容易。战争结束后,结盟就解散,又回到各个分散的游牧人群之中。然后,又开始各游牧人群间无止的相互仇杀与战争【20】。 部落间的战争与仇杀,主要为的是争草场与肥美的山谷。汉代河湟主要羌人部落都是兼营农业的游牧人群。他们在春天出冬场(游牧社会人畜过冬的地方)后,先到河谷种下麦子,然后往山中移动,展开一年的游牧。秋季回来收割后,再回到冬场。如此在河谷中种麦,在附近山上游牧,生活所需大致无缺。因此,一个美好的山谷是各部落必争之地。为了争夺、维护一个山谷,部落成为最重要的社会组织,也因此使得任何超部落的政治结合都是短暂的。 汉代游牧的河湟地区与东方的中国相比,可以说是两个极端相反的世界。在中国的世界中,皇帝统治着一大块地方。皇帝之下是各层级的贵族、官僚,他们也是大小不等的地主。这个巨大的政治体制,主要依赖着农人的徭役赋税来维持。在这个中央化与阶层化的世界中,强调的是尊卑之分,下位者对于上位者的服从与效忠,以及由此产生的社会秩序。在西方游牧的河湼地区,这是分散化与平等化的世界。因为环境是如此困苦,而人们的财产大都是长了四条腿的牲畜,所以分散、平等、自主成了普遍的生存原则。在这儿,每个家庭或牧团都为了生存而努力,没有徭役赋税。「移动」使得人与人之间,人与群体之间的关系,都是短暂的、易变的。因此,个人对所属牧团或部落的认同,以及对部落领袖的效忠,都不必是永久的。 公元前3000年,河湟地区的人类文明原是黄河中游地区仰韶文化的延伸:无论在物质文化上,或是经济生产方式上,两者都没有太大的差异。约从公元前2000年前后开始,两边各自发生一些变化。到了公元前200年左右时,河湟地区与中国问的分野,不只是定居与迁徒、农业与牧业的差别而已。更重要的是,东方的中国成为中央化、阶层化的世界:西方河湟地区则是分散化与平等化的世界。于是,对中国而言,一个生态的、社会的与意识形态的边缘已经形成。 注释: 【1】青海省文物考古队,〈青海民和阳洼坡遗址试掘简报〉,《考古》l(1984):15-16。 【2】甘肃省文物工作队、宁夏回族自;台州文化局、东乡族自治县文化馆,〈甘肃东乡林家遗址发掘报告〉,《考古学集刊》4(1984):154-59。 【3】青海省文物考古队,〈青海民和县阳山墓地发掘简报〉,《考古》5(1984):388—95。 【4】申国社会科学院考古研究所,《青海柳湾》(北京:文物出版社,1984),252。 【5】张学正、张朋川、郭德勇,〈马家窑、半山、马厂类型的分期和相互关系〉,《考古论文集》1(1980):62。 【6】中国社会科学院考古研究所甘肃工作队,〈甘肃永靖大何庄遗址发掘简报〉,《考古学报》2(1974):29-62。 【7】同前,38-56。 【8】中国社会科学院考古研究所甘肃工作队,〈甘肃永靖秦魏家齐家文化墓地〉,《考古学报》2(1975):57—88。 【9】青海省文物考古队.〈青海互助土族自治县总寨马厂、齐家、辛店文化墓葬〉,《考古》4(1986):309-17。 【10】青海省文物管理局考古队,〈青海省文物考古工作三十年〉,见《文物考古工作三十年》(北京:文物出版社,1979),162。 【11】Frederick E.zeuner,A History of Domesticated AnJmals(L0ndon:Hutchinson & Co.,1963),262;我在四川松潘地区,对于羌族在山区牧猪的采访与观察,也有同样的结果。当地放牧的猪,经常寻找一种野谷粒为食。据当地羌族告诉我,在六十年代的三年饥荒时,就是这种野谷粒救活了许多人命。适也说明,在粮食缺乏时,猪舆人在觅食上处于竞争的地位。 【12】中国社会科学院考古研究所甘肃工作队,〈甘肃永靖张家嘴与姬家川遗址的发掘〉,《考古学报》2(1980):204’215。 【13】考古研究所甘肃工作队.〈甘肃永靖莲花台辛店文化遗址〉,《考古》4(1980):308—309。 【14】高东陆、许淑珍,(青海湟源莫布拉卡约文化遗址发掘简报),《考古》1l(1990) :1012-16,1011:Ming-ke wang,The Chiang of Ancient China through the Han Dynasty:Ecological Frontiers and Ethnic Boundaries.Ph.D.dlss.(Cambridge:Harvard Universitv.1992).40—43. 【15】Ming-ke Wang, The Ch’iang of Ancient China through the Han Dynasty, 49-50. 【16】许多学者认为,人类文明的演进曾经历渔猎、畜牧、农耕三个阶段。因此,畜牧或游牧是人类文明发展序列申,介于原始的渔猎与进步的农耕中间的阶段:这是农业定居人群的偏见。事实土,考古资料显示,在全球主要游牧地区中人类都曾由农耕,或以农为主的混合经济,转入游牧经济之中。 【17】Evans-Pritchard, The Nuer, 142-150; Fredrik Barth, “Segmentary Opposition and the Theory of Game: A Study of Pathan Organization,” Journal of the Royal Anthropological Institute 89 (1959): 5-21; Pierre Bonte, “Segmentarit* et pouvoir chez les *1eveurs nomades sahariens. El*ments d’une probl*matique,” in Pastoral Production and Society, 171-99. 【18】《后汉书·西羌传》87/77。 【19】《汉书·赵充国传》69/39;《后汉书·西羌传》87/77:《俊汉书·段头列传》65/55。 【20】《后汉书·西羌传》87/77:Ming—ke wang,TAc Ch’iang ofAncien,China through the Han Dynasty,90-94. (责任编辑:admin) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||