|

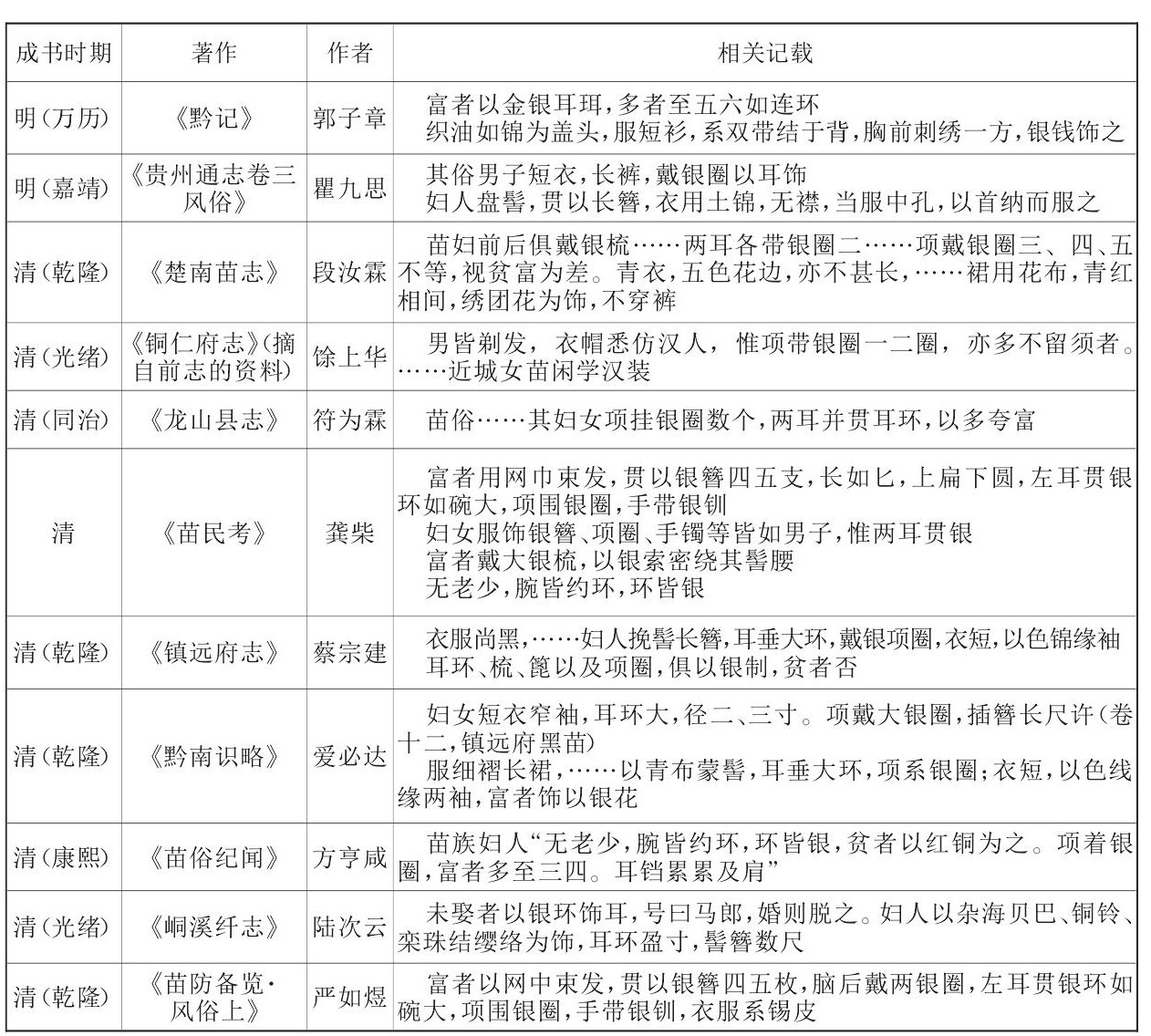

三、银饰的边缘化与舞台化 到了明朝,商业文化发达,市井文化崛起,金银首饰更为常见,《明史·舆服志》记录了官方规定的金银饰使用范畴,如制定“士庶妻冠服”:“洪武三年定制,士庶妻,首饰用银镀金,耳环用金珠,钏镯用银”“又令男女衣服,不得僭用金绣锦绮紵丝绫罗。止许紬绢素纱……其首饰钏镯不许用金玉珠翠,止用银。”可见,这个时候的银饰渐渐淡出统治阶层的视野,其维护封建礼制的功能减弱,转而成为中下等阶层可资利用的文化符号。在阶层的符号意义剥去之后,审美特征和财富意义却得到了发展。这种发展在地处边缘的少数民族社会得到了淋漓尽致地体现。明清文献中颇多类似记载,现以对黔东南苗族的描述为例,列举如下。(表2) 需要说明的是,明朝银饰向少数民族社会的转移,既是因为长期礼治规定下金与玉的使用不够自由,价格昂贵,更是由于全球化经济已经席卷至中国西南民间,白银资本进而转化为审美的形式在边缘的少数民族人群中展现出来。“……正如印度总是短缺白银,中国则是最重要的白银净进口国,用进口美洲白银来满足它的通货需求。美洲白银或者通过欧洲、西亚、印度、东南亚输入中国,或者用从阿卡普尔科出发的马尼拉大帆船直接运往中国。……”美洲白银大量流入中国,在主流社会,是在明代嘉靖万历年间开始施行的一条鞭法,实施以白银代替实物纳贡的制度,以贡赋的形式推动了中国国家机器和官僚体制的运转。在边缘地带,则呈现另一番面貌。根据学者的研究,清水江木材贸易对清水江流域的社会生活产生重大影响的结果之一,就是在该区域内,尤其是其中上游地区(贵州省黔东南苗族侗族自治州正好处于清水江上游地区)民族服饰的丰富,更是产生了令人叹为观止的银饰。并且,“银饰的分布呈现出某种地理上的差别,即清水江中上游及支流腹地等相对‘闭塞’地区,似乎较干流及下游沿江地区,银饰的使用更为常见和普及,这一点可能正反映了区域社会中白银渐次沉淀过程中存在差异的某种规律,从一个侧面折射出作为硬通货的白银与更多表现为审美需要的银饰之间衍变的机制。”从而,源于夏商、滥觞于汉唐的银饰之河滔滔不绝,奔流到了西南山间的清水江。 表2明清汉籍典志中对“苗蛮”佩戴银饰的部分记载  由明清至今,在西南山间清水江流域,银饰在形制、功能、技艺等方面脱离玉与金的阴影,获得新的生命。根据上文文献记载可见,与明清时期主流社会银饰的精巧不同,同一时代的黔东南苗族银饰已经走上大型、粗犷、繁复的路子。这一艺术特征在新时代也继续发扬,其“异域风格”有增无减。苗族银饰首先从形态上求大,给观者以强烈的视觉冲击。西江型银角最大的可以超过半米左右,这在华夏文明的银饰史上是“史无前例”的。其次在重量上尚重,常见芦笙场上妙龄女子佩戴几十斤重的银饰踩着舞步款款前行,满怀自信。以黔东南苗族为例,银饰进入人们的日常穿戴、仪式盛装、社会行业、家族传承,最终完成了族群历史与形象的双重建构。 苗族口述历史中诸多“银”与“银饰”的身影。苗族“古歌”是这个无文字民族的口述历史,在口述史中,金和银参与了创世的神话。马学良、今旦译注的《苗族史诗》五个部分,第一部分即《金银歌》: 在那遥远的太初,/还没有制造天地,/还没有制造昆虫,/还没有人类和鬼神,/更没有我们和你们,/万物都还没有诞生。/谁个生的最早呢?/他来制造天地万物。/有个雄讲老公公,/他去架桥梁,/才生了诺公公,/还养了诺婆婆。/聪明能干的诺婆婆,/又生了金子养了银。/才有金银铸造支天柱,/造太阳嵌在天上,/造月亮镶在天上。 金银与银饰之间的关系则类似母子,《苗族史诗》的“运金运银”篇,讲述银子生长的地方,被聪明勇敢的包继黎发现,后来想办法开采、冶炼了金银。接着,金银成家立业,银子生下了儿女,就叫做项圈:“银子要养儿育女,/他的儿女叫什么?/他的儿女叫项圈。”在《铸日造月》篇里说到金银,表述了银的三层功用:作为神圣物用于通天地造日月、作为货币用于购置田产、作为首饰用于女子的嫁妆;而最后一项,正是苗族社会银饰自我保护、生产的内在机制: 粗大的造什么?/中等的造什么?/细小的造什么?/粗大的拿去造月亮,/铸太阳嵌在天上。/中等的拿去买田,/买田地给子孙耕种。/细的拿去造项圈,/造镯子送给姑娘,/姑娘戴着出嫁了,/爹娘才放心。 不同的银饰部件在苗族社会有具体的符号意义,如便装的手镯和盛装的“银角”。苗族俗语说“无银无花不成姑娘,有衣无银不成盛装”。无论男女,生下来以后长辈会为其戴上银手镯,叫做“保命圈”,终生佩戴,用于辟邪保命。而在黔东南苗族十三年一次的牯脏节(苗语nongx jangd niel)祭鼓与送鼓仪式上,苗族姑娘必须穿了满身银饰的盛装才能上场。以西江苗族为例,一套盛装包括银角、银帽、银项圈、银衣饰等部件,全身银饰重量二三十斤。苗俗“银角”有传宗接代的意义,苗家姑娘一生下来,家中长辈便开始为之准备银饰嫁妆,而祖辈上如果没有现成的银角,则必须等待全身银饰悉数备好,才可打制银角。姑娘戴着银角上芦笙场、戴着银角出嫁,回门的时候则要把银角归还娘家,因为那象征着“祖根”,不可带走。(图1)  图1西江苗族节日仪式上的银饰。2011年闫玉摄 旅游开发后,戴着银饰的盛装女子形象成了“他者”眼中标准化的苗族形象。20世纪80年代,美国学者路易莎在西江田野时,就曾遇到这样的情况,外来旅游的人认为“真苗族”应该是“着节日服饰的苗族,衣服上有精心的手工刺绣,头上戴着银饰,这是几十年来他们在杂志封面和电视纪录片上见到的‘典型’苗族妇女装束。”如果遇不到这样的“真苗族”,他们甚至会付钱让她们穿上最好的服饰组织摄影,“这样的形象才是城里消费者渴望得到的”。外界对苗族人的角色期待进一步刺激了族群内的自我认同与定位,银饰的生产与消费在苗族地区更加繁荣起来。 (责任编辑:admin) |