|

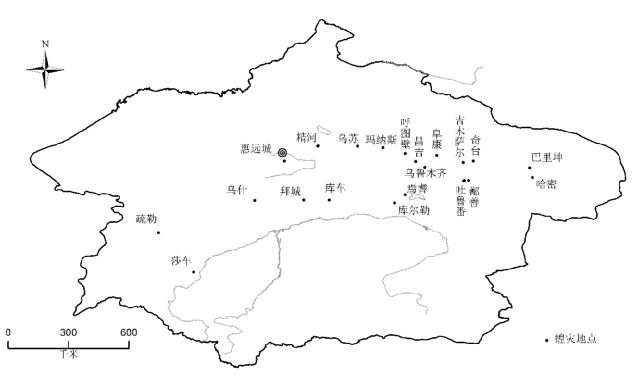

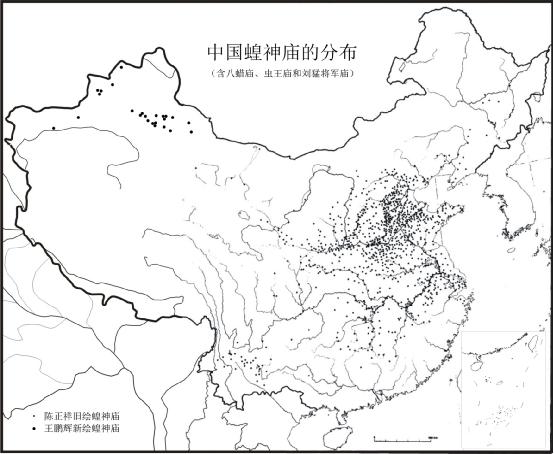

摘要:清代新疆的农耕社会在西北边疆的天山以北草原地带大规模生成,蝗灾的爆发主要集中在天山北麓的新兴绿洲农耕区域。象征蝗神信仰的八蜡庙、虫王庙、刘猛将军庙随之从中国农耕的核心地带进入新疆,内地农业文明特有的蝗神信仰成为新疆蝗灾治理的社会机制。蝗神庙在天山南北的证实可以弥补陈正祥统计中国“蝗神庙之分布”中新疆区域的空白,亦指示出历史上的中国疆域从生产生活形态的角度存在农耕社会与游牧社会叠加的空间结构。 关键词:新疆 蝗灾 蝗神信仰 蝗神庙 王鹏辉,四川大学中国西部边疆安全与发展协同创新中心 本文原题《清代新疆的蝗灾与蝗神信仰》,原载于《西域研究》2017年第4期,爱思想转载版增加了结语部分一些历史认识方面的讨论。 传统中国社会的国家与民众基于天人合一的思想意识形态和生产技术水平对蝗虫灾害认知有限,一面通过神灵祭祀的蝗神信仰禳灾祈报,一面通过人力灭蝗进行社会治理。地理学家陈正祥利用蝗神庙的空间分布绘成中国“蝗神庙之分布”的历史地理图,[1]刻画出中国农业文明在历史时空中人类社会与自然生态互动的结构特点。 历史上的蝗虫没有科学分类,现代昆虫学的研究表明飞蝗是造成蝗灾最主要的种类。郭郛等学者对现代中国灾害性的飞蝗进行生物学分类,划分为东亚飞蝗、亚洲飞蝗和西藏飞蝗三大亚种。[2]中国飞蝗三亚种的东亚飞蝗主要分布于黄河和长江流域,亚洲飞蝗主要分布在西北及内蒙古区域,西藏飞蝗主要分布在西藏、青海区域。陈正祥的“蝗神庙之分布”图与东亚飞蝗的分布区域基本重合,表明“蝗神庙之分布”图主要反映的是中国农业文明核心区内地农耕区域社会蝗灾的历史空间,但对新疆、内蒙古及西藏等边疆区域蝗灾的历史发展和空间分布缺乏概念和认识。 现代昆虫学对新疆亚洲飞蝗的形态、生活习性、地理发布、蝗区生态条件基本掌握,并长期研究蝗虫灾害的预测预报和治理方法。[3] 新疆天山以北区域的蝗虫种类及区系组成更为丰富,天山以南区域比较贫乏。十八世纪中叶之前的天山北麓区域以畜牧业为主导,属于欧亚内陆草原游牧诸部族活动的核心地带和迁徙的枢纽通道。而清代新疆沿天山北麓的新兴农耕区蝗虫连年成灾,危害农业生产,农民生活深受其害。中国历史上蝗灾频仍,加之深入人心的“天人感应”的君权神授思想意识,民间信仰形态的八蜡庙、虫王庙、刘猛将军庙(祠)等蝗神庙成为蝗灾防治的社会机制。学界对历史上新疆的蝗灾及治理有不少涉及,[4]本文拟通过清代新疆蝗灾和蝗神治理的内地农耕因素和时空分布进行研究,以期对中国蝗灾的历史发展和空间分布有更为科学完整的理解和认知,并思考中国农耕区域与游牧区域相互交错的时空结构。 一、清代新疆的蝗灾时空分布 新疆地处欧亚内陆腹地,气候属于中温带干旱区,地理形势由昆仑山、天山、阿尔泰山环抱着塔里木盆地和准噶尔盆地构成。横亘于中部的天山山脉把新疆分隔为南北两大区域,天山以北以草原为主形成畜牧经济的游牧社会,天山以南以绿洲为主形成定居种植的农耕社会。无论天山南北,清代以降的社会经济有显著发展,尤其天山以北持续的农业开发活动改变了其原来的生态环境,原生天山北麓的亚洲飞蝗随之对各种农作物进行蚕食,适宜的条件下就会演变成蝗灾。 1.十八世纪中叶以前的新疆蝗灾 清朝一统新疆之后迅即展开政权建设,恢复社会生产与稳定社会秩序。乾隆二十四年(1759),清政府在喀喇沙尔(焉耆)地区安插从阿克苏多伦迁徙的回众5千余人,劝民垦种,规定3年以后征收税粮。乾隆二十七年九月,喀喇沙尔办事大臣达桑阿报告库尔勒“所种大小麦,因蝗蝻伤损,仅收三百余石”,同一地方的轮台“大小麦俱已成熟,共收获八千一百余石”,[5]显然当年蝗灾造成的损失较大。乾隆二十八年六月,乌什办事大臣素诚向朝廷报告“乌什等处蝗虫成灾”。[6]七月,库车办事大臣鄂宝奏报“库车等处遭蝗灾”。[7]乾隆三十年四月,哈密“蝗从西北飞来”,[8]反映飞蝗的大面积迁飞情景。 伊犁是清廷治理新疆的总汇之区,也是屯垦重地,蝗灾也比较多发。乾隆三十一年九月,伊犁屯田“今年偶被蝗灾,收成歉薄,粮价必昂”,[9]乾隆命令第一任伊犁将军明瑞查明情况,确定赏给屯垦兵丁的钱粮数量。明瑞随后查明奏报:“今年锡伯、索伦、达呼尔等十佐领兵丁,耕种地亩被蝗,所有前借给耔种,及接济粮石,刻下不能交纳,请俟丰收时归还。”[10]乾隆考虑边疆军民的生计拮据,直接宽免应还的耔种和接济的粮食。乾隆三十二年五月,伊犁将军阿桂奏报“伊犁乌哈尔里克山谷、塔勒奇、哈喇乌苏、阿里玛图、察罕乌苏及锡伯、回子种田地方均生蝻子”,尤其是“塔勒奇河流域蝻子极多”。[11]伊犁地区具有良好的蝗虫栖息生态环境,屯垦种植又为其提供适宜的食料,构成蝗灾发生的基础条件。乾隆三十二年六月,乌鲁木齐办事大臣温福等上报“精河等处军民遣屯地方滋生蝗虫”的详细情况。[12]乾隆三十四年三月,清廷原本计划将西安兵2000名移驻伊犁巴彦岱,此前因为“阿桂奏称,伊犁地方被蝗,秋收歉薄,请将西安兵暂停移驻,恐建立兵房,无人居住,必至损坏,是以暂停建造”,乾隆以为“阿桂从前所办,殊属非是,伊犁被蝗,不过偶然”,认为“彼处田土肥沃,易于成熟”,决定“早应将西安兵移驻”。[13]但实际上,随着伊犁及新疆其他地方农耕的进一步发展,蝗灾不是偶然发生,而是经常发生。 乾隆三十六年七月,吐鲁番盆地鄯善境内发生蝗灾,当时的辟展办事大臣达桑阿奏报“辟展地方遭受蝗灾”。[14]乾隆三十七年七月,焉耆地方再次爆发蝗灾,哈喇沙尔办事大臣实麟上报“库尔勒遭受蝗灾”。[15]乌鲁木齐在乾隆年间屯田农业较为发展,清廷设置的乌鲁木齐都统辖区从牧场转变为城镇,蝗灾也与农业的发展相伴随。乾隆三十九年五月十三日(1774年6月21日),乌鲁木齐都统索诺木策凌上报三十八年乌鲁木齐、昌吉等地方发生的飞蝗灾害和扑灭工作。[16]五月二十九日(7月7日),索诺木策凌又报告玛纳斯所属塔西河一带遭到蝗灾,并详细划分六分、七分、八分不等的受灾等级和具体地亩数。[17]七月十四日(8月20日),乌鲁木齐都统索诺木策凌再次奏称:“今岁厄鲁特部落耕种地亩内,有被蝗虫伤损者八十余顷,所有从前借给伊等粮石,应于今岁完纳者,请展限二年等语。……今岁被蝗伤损过半。”[18]乾隆批准了索诺木策凌对厄鲁特部落的救灾方案。乾隆四十一年六月,时任乌鲁木齐都统永庆上奏“乌鲁木齐下属奇台县遭受蝗虫灾,请予赈济”。[19]乾隆五十四年,乌鲁木齐都统尚安等上奏“迪化州所属地方,蝻子萌生,率属扑灭”,[20]迪化州(州治所在乌鲁木齐迪化城)所属地方包括阜康县、吉木萨尔县、奇台县、昌吉县、玛纳斯县,表明这次蝗灾发生的地域范围较大。因此,闰五月甲辰的乾隆上谕特别提醒乌鲁木齐的军政官员:“则镇西府属,及吐鲁番、库尔喀拉乌苏等处,境地毗连,亦恐或有延及。尚安等务宜一体留心,预为防察,毋使潜萌。”[21]尚安对此次迪化州所属地方的蝗灾扑灭及时,没有造成大的损失。尚安由此一直警惕蝗灾的再次出现,乾隆五十八年还专门上报“饬查乌鲁木齐所属并无蝗蝻”。[22] 嘉庆十年至嘉庆十三年(1805—1808),祁韵士被遣戍伊犁,观察到造成灾害的蝗虫有其天敌“黑雀”,并判断是“鷟鸑尔”。祁韵士作竹枝词“蠢蝗害稼捕良难,有鸟群飞竞啄残”,描述“鷟鸑尔”消灭蝗虫的情形,“雀如燕而大,色黑,有斑点,啄蝗立毙,然不食也,土人目属神雀”。[23]道光元年六月初八日(1821年7月6日),乌鲁木齐都统贡楚克按例奏报所属兵屯民屯粮食长势,特别提到“未生蝻子”,六月十三日(7月11日),伊犁将军庆祥奏称:“伊犁巴尔图海等地回子农田遭蝗虫灾。”[24]伊犁将军和乌鲁木齐都统常例奏报所属军民屯田禾苗生长形势,道光一朝的新疆多数时期没有发生蝗灾。[25]同治四年(1865),伊犁将军明绪奏报称:“伊犁地土宽广,田畴交错,军民日多,植米麦一律茂盛,乃于四月底正当结穗之际,蝗蝻滋生,伤害禾稼,……不转日间,忽有神鸦数万翔集,顷刻间蝗蝻灭尽。”[26]经过上百年的发展,伊犁地方的农业卓有成效,蝗灾仍然时有发生,类似的情况在天山以北的新兴农耕区比较有代表性。但在社会动乱的年代,蝗灾缺乏有效的治理,加之无力救灾,蝗灾危害和社会危机相互表里。晚清新疆民变和外敌入侵,清廷全力收复,战乱破坏后的新疆蝗灾爆发频繁。 2.十八世纪中叶以后的新疆蝗灾 光绪年间(1875—1908),镇迪道所属的乌鲁木齐、昌吉、呼图壁、吐鲁番、巴里坤、乌苏、奇台、阜康、玛纳斯、吉木萨尔等地以及吐鲁番西南的疏勒、拜城、莎车等地都普遍发生了蝗灾。 左宗棠率军收复新疆,整顿吏治,恢复社会生产。光绪四年(1878)三月,左宗棠指出“迪化各属间被旱蝗”,[27]惩治侵蚀救灾物资的署昌吉县属呼图璧巡检王瑜圃。光绪三年至光绪六年,呼图壁“蝗旱频仍”,署巡检江景曜倾力“驱蝗请赈发牛籽,豁免额征”。[28]光绪五年六月,吐鲁番厅同知奎丞向上级报告“蝻子扑灭殆尽”,[29]是年吐鲁番发生蝗灾。光绪八年,陈晋藩任镇西(巴里坤)厅同知“因驱蝗并诸善政,民不忍忘”,民众为其刻立功德碑,碑文描述蝗虫“蟲斯飞簇簇”,最后“蝗蝻迹如扫,芄芄生几谷”。[30]巴里坤营官曾向镇迪道申报“镇西厅属李家沟、奎素一带蝗蝻复生,几于无处不有”,[31]吐鲁番厅向布政使司申报“卑厅飞蝗入境”,[32]鄯善县也向布政使司禀告“现往鲁克沁地方督捕飞蝗”,[33]请求得到上级的指示、财政支持和协助。 光绪十九年至二十年,乌苏“甘河子、车排子等处蝗灾”,[34]结果被飞鸟啄食。光绪二十二年九月,署甘肃新疆巡抚饶应祺奏报“迪化等属被蝗被雹成灾”,[35]十月,再上报“新疆迪化疏勒二属被蝗被雹”。[36]光绪二十三年八月,饶应祺又报告“呼图璧地方被蝗成灾”,[37]“该处西北乡芳草湖等处于六月初间忽有飞蝗入境,势如疾风骤雨,顷刻落集田野”,查明“附近草湖地内小麦多被啮伤”,进而判断全疆的蝗灾形势不容乐观,指出“新疆戈壁淖海极边, 近年时有飞蝗为害”。[38]呼图璧蝗灾的同时,乌里雅苏台将军崇欢奏报:“戍守官兵日需米面,向由古城采买,现因该地蝗灾,请暂改由归化城购办报闻”,[39]反映奇台县古城一带也发生蝗灾。当时的官府文书透露:“查新省北路各属,近数年来蝗蝻为患,几于无岁无之。”[40]光绪二十四年十一月,饶应祺继续汇报“新疆吐鲁番迪化等厅县,水蝗偏灾甚重”,[41]更详细的情报来自署迪化县知县左照煦的报告:“县西北乡东工渠、西工渠、太平固堡、东固堡、西石洞子、沙梁子、广东庄、四十户安宁等十一渠于本年七月二十八九等日,忽有飞蝗由戈璧草湖入境,残食户民秋禾”,“飞蝗众多,一经落翅,地内禾苗残损殆尽,”[42]乌鲁木齐县域遭受严重的蝗灾。饶应祺再次声明“频年北路各属时有飞蝗为患”,[43]天山以北乾隆年间新兴的农耕区域成为蝗灾重灾区。 光绪二十五年,陕甘总督与新疆巡抚联衔会奏“新疆吐鲁番、迪化、镇西、拜城等处被水被蝗被雹”,[44]蝗灾与其他各种自然灾害在全疆并发处于高发时期。此后,光绪二十六年,奇台“是时蝗蝻为灾,庄稼未收颗粒”;[45]光绪二十八年十月,“北路阜康县被蝗”;[46]光绪二十九年五月,“阜康、绥来等县被蝗成灾”。[47]宣统元年(1909)三月,清廷宣布“分别蠲免新疆镇西、宁远、莎车、阜康、孚远等府厅县被蝗被雹被水地方粮草”。[48]延至民初1915年,喀什和塔城同时发生蝗灾,迪化道尹公署“通饬各属预先防范,免至蔓延全省”,发出全省蝗灾的预警。[49]清季新疆各地灾害频仍,蝗灾一直是其中主要的灾害类型。 3.新疆蝗灾的时空特征 清代新疆蝗灾爆发的时间主要分布在四月份到十月份,夏蝗与秋蝗并存,主要集中在的五、六、七、八、九月,而以六月左右的夏蝗最多。恰如徐光启对蝗灾发生季节的观察和总结:“最盛于夏秋之间,与百谷长养成熟之时正相值,故为害最广。”[50]新疆蝗灾持续的时代从清朝一统新疆的乾隆直至清末宣统,其中咸丰朝缺乏文献记载。但咸丰帝在位10年,飞蝗七载,全国大约三分之一的省份蝗祸泛滥,[51]新疆估计也难以幸免。清代新疆蝗灾生发的地理空间分布在天山以南的哈密、吐鲁番(含鄯善)、焉耆(含库尔勒)、库车、拜城、乌什、疏勒、莎车等地域,天山以北的巴里坤、奇台、吉木萨尔、阜康、昌吉、乌鲁木齐、呼图壁、玛纳斯、乌苏(含精河)、伊犁等地域。新疆蝗灾发生与清代新疆农业的发展密切相关,尤其出现在政府组织的屯田开垦区域,重点集中在天山北麓和吐哈盆地的新兴绿洲农耕区域(图一)。清代新疆蝗灾集中发生的地域与亚洲飞蝗的生物群落主要分布于天山南北麓的低地绿洲地理空间基本吻合,源于新兴农耕发展与亚洲飞蝗生态环境的冲突。  图一 清代新疆的蝗灾分布[52] 二、新疆蝗神信仰与蝗灾治理 蝗灾本来属于自然灾害,但其对人类社会的侵害从粮食安全延伸至社会浮动,冲击灾区的社会生活和社会心理,造成一种社会危机,不仅仅需要物质的补偿救济,还需要社会心理的精神抚慰。蝗灾的治理就在祭祀蝗神和人力捕蝗两种历史过程中并行不悖。清朝一统新疆之后天山以北新兴农业区得到长足发展,天山以南原有绿洲农业也得以恢复。[53]内地农业文明特有的蝗神信仰也成为新疆蝗灾治理的社会机制,各种类型的蝗神庙随之成为天山南北农耕社会的常见景观。 1.伊犁农耕区的蝗神庙与蝗灾治理 清初同一座庙宇先后被冠以八蜡庙、虫王庙和刘猛将军庙的名称,例如山东威海卫“八蜡庙,俗名虫王庙,在东北门外,康熙末年建,后改为刘猛将军庙,刘能驱蝗,有求必应”。[54]还有同一县城同时存在八蜡庙、虫王庙和刘猛将军庙三座不同的庙宇,例如河北徐水县“八蜡庙在县南城外,……刘猛将军庙在南关,……虫王庙在北关外”。[55]这些庙宇也在新疆农业的发展及蝗灾的社会治理中出现在天山南北。乾隆三十一年八月,乾隆给军机大臣的谕旨指示:“闻内地农民皆祀刘猛将军及八蜡神。伊犁虽系边徼,其耕种亦与内地无异,理宜仿傚内地习俗”,传达命令给伊犁将军明瑞等新疆高级军政官员,“令其建祠设位供奉”。[56]伊犁初始的八蜡神和刘猛将军祭祀设施比较简略,建制完整的八蜡庙和刘猛将军庙是由第二任伊犁将军阿桂约于乾隆三十二年主持修建的。乾隆四十一年,任职伊犁满营协领的格琫额详细说明:“八腊庙在惠远城步营大厅之侧,东邻学房,南向正殿三间,后为主持房二间,殿中供设先穑神农、司穑后稷、水庸、水房、猫虎、昆虫、农畯、邮表暇(畷)神位八,而无塑像。其西为刘猛将军庙,规模一如八蜡庙之制”,同时指出两座庙宇“至今岁时致祭祀,以少牢永护星屯矣”,而“蝗起伤禾”是两座庙宇得以完善的直接动因。[57] 八腊庙和刘猛将军庙在伊犁同时并存,直到咸丰年间还有清晰的位置记载:“八腊庙在惠远城鼓楼东,刘猛将军庙在惠远城鼓楼西。”[58]同治四年四月底,伊犁蝗灾被自然天敌飞鸟食灭,被认为是刘猛将军显灵的神异。伊犁将军明绪“奏请晋加刘猛将军封号”,[59]朝廷据此钦定刘猛将军“普佑”封号,传达全国各地刘猛将军庙遵照执行。[60]咸丰七年(1857),朝廷再次重申“刘猛将军为驱蝗正神”,礼部随之拟定“保康”封号。[61]据此,新疆的刘猛将军庙也应当增加新的封号,并在官方祭祀中行使,进一步明确刘猛将军为“驱蝗正神”的神圣与权威。历经同治年间的战乱,新疆建省之后的伊塔道属地区重新修建一批刘猛将军祠。光绪二十五年,精河直隶厅同知刘澄清在城外东郊建起一座西向的刘猛将军祠。[62]光绪二十六年,参赞大臣春满在塔城汉城东门外北梁建修刘猛将军祠。[63]光绪三十二年,宁远县(伊宁)知县李方学在县城南街建成刘猛将军祠。[64]刘猛将军的蝗神信仰不仅仅是能够驱除蝗灾的神灵,庙宇的修建与祭典也成为稳定社会秩序的教化工程。 2.乌鲁木齐农耕区的蝗神庙与蝗灾治理 乌鲁木齐农耕区的中心是迪化汉城和巩宁满城,逐渐发展为仅次于伊犁的政治、军事、经济和文化中心,八蜡庙、虫王庙和刘猛将军庙基于蝗灾现实背景的农业神祇信仰也次第出现。乾隆三十四年,八蜡庙位于迪化新城西门内,“朔望与关帝庙一体行香”,“其香烛则同知与城守营都司备办”。[65]乾隆三十三年至乾隆三十六年,翰林院侍读学士纪昀因罪被遣戍乌鲁木齐,诗中就有:“绿塍田鼠紫茸毛,搜粟真堪赋老饕。八蜡祠成踪迹绝,始知周礼重迎猫。”[66]八蜡庙的祭祀还被寄予消弭鼠害的社会功能。纪昀观察到苇塘是蝗虫的孽生地,赋有诗句“年来苦问驱蝗法,野老流传竟未明”,并由此注意到民间流传的治蝗办法:“相传蝗生其中,故岁烧之。或曰蝻子在泥中,而烧其上是与蝗无害,且蝗食苇叶则不出,无食转出矣。故或烧或不烧。自戊子至今无蝗事,无左验,莫得其明。”[67]纪昀应该是特意留心调查了新疆火烧灭蝗的治理办法。乌鲁木齐城乡不止一座八蜡庙,巩宁城东南“福寿山东南平地孤起一峰,漫坡高里许,上建八蜡神庙”。[68]这座八蜡庙于乾隆五十四年建在“孤起一峰”的智珠山上,嘉庆六年(1801)经过重修。 八蜡庙民间俗称虫王庙,每年农历八月十五举办庙会,杀牲祭神,其中蕴含着防治蝗灾的社会动员。道光年间(1821—1850),智珠山上“八蜡庙左有台,前俯沙滩,后枕山麓。回栏停望,十里烟村,云木之盛,尽在目前,轩盖之游,俱过足下”,[69]成为乌鲁木齐的一大胜景。新疆建省之后的省会迪化再次修建此前被战乱破坏的刘猛将军庙。刘猛将军庙重建之前,暂时在龙王庙等庙宇中设置刘猛将军神像,例如光绪二十三年八月二十日(1897年9月16日),镇迪道“就举行春秋祭祀刘猛将军吉礼自行筹备事”给吐鲁番厅的札文显示:“省城西关外龙神祠塑有像”。[70]同年,迪化县知县黄袁提出“蝗之为物生灭靡常,关系民生之利害也深,地方之灾祥也大,驱除之法不可殚述”,请求镇迪道“通饬各属,每岁春秋举行致祭猛将军吉礼,或建祠或设位,各听其便,以迓神庥而泯蝗孽”。[71]镇迪道尹潘效苏在得到新疆巡抚饶应祺的同意后命令道属各地区遵照执行。光绪三十年,迪化县知县易润庠在重建后的迪化城东北隅修建一座刘猛将军祠。[72]显然,战乱后的社会重建中应对蝗灾等天灾人祸的蝗神庙成为必须修复的庙宇。 光绪二年,提督王化成“经乌鲁木齐提督金运昌调赴新疆”,主要驻防在天山以北的玛纳斯等地,“创办屯垦,塞外多蝗,祭之皆退”。[73]王化成在家乡安徽蒙城病故后,地方官员据此上奏请求为已故提督王化成史馆立传和专祠祔祀,光绪帝予以驳回:“其在新疆屯垦、祭蝗各事,皆职守内应办之事。”[74]表明祭祀蝗神一直是治理蝗灾的官方体制。光绪八年,镇西厅蝗灾蔓延,危害农田,镇西厅同知陈晋藩组织农民扑灭,并在巴里坤城北关修建刘猛将军祠。[75]光绪十年,绥来县(玛纳斯)在县城东十里建成北向的刘猛将军庙。[76]乡村农民则称刘猛将军庙为虫王庙,[77]清末民初绥来县的蝗灾严重,农民惯习年年拜神,举行庙会,希冀年年好收成,免受蝗害。光绪十五年,绥来县头工乡二工村农民集资建成虫王庙,供奉虫王刘猛将军。[78]光绪十七年,乌苏城内东南隅北向修建火神方神庙,“而刘猛将军祔祀焉”。[79]光绪三十四年,孚远县(吉木萨尔)知县魏霖澍在县城龙王殿右旁增修刘猛将军祠,[80]而县属乡村六十户村庙宇群中也有一座虫王庙。光绪年间,昌吉县新庄、下六工、三工、下三工、西粱5个村庄的农户建有五蜡庙,[81]应当是八蜡庙的变体。 3.天山以南绿洲农耕区的蝗神庙与蝗灾治理 新疆天山以南原有绿洲农耕区同样深受蝗灾侵害,内地蝗神信仰也开始通行各地,蝗神庙的修建自然也是应有之义。光绪三年,哈密办事大臣明春修建城北西河坝上游西大坡的龙王庙庙宇群,其中就有一座刘猛将军庙,[82]直到1916年谢彬“策马游城北龙王庙”,发现“明公祠、观音洞及刘猛将军庙,建筑皆壮丽可观”。[83]光绪二十年,署吐鲁番巡检胡虞“培修龙王庙、刘猛将军殿”,[84]工人们领取“经费银两壹百两”。[85]光绪二十三年八月二十日(1897年9月16日),吐鲁番厅接到镇迪道给吐鲁番厅关于祭祀刘猛将军的札文,依据“新疆近年每逢蝗患,大宪虔诚祭祷,则相率而去,遁迹荒旷之野,宿莽之圩,无大害,此其明验”,要求吐鲁番厅“或建祠或设位”,“每岁春秋举行致祭刘猛将军吉礼”。[86]光绪二十四年,温宿府在龙王庙内增修刘猛将军祠。[87]光绪二十五年,巴楚州的绅民募捐集资在城东门建成刘猛将军祠。[88]光绪三十一年,鄯善县知县苗茂在鄯善县城东南隅建修刘猛将军祠。[89]新疆祀典中刘猛将军祠的祝文指其“吞蝗懋绩,为斯民捍患御灾”,官方因此“遍率土春祈秋报”,盼望“地无虞乎蚕食”,最终使得“民不叹乎鸿嗷”。[90] 新疆官员参考的治蝗办法主要源于内地人力治蝗的经验集成《牧令全书》, [91]类似巡查、挖沟、扑捕、火烧、收买等办法都在蝗灾治理中有所实践。镇迪道就如何严打蝗虫指示巴里坤“文武地方官及防营等督率兵勇民夫,赶紧扑捕、收挖,毋得稍留余孽,以致飞腾蔓延”。[92]而吐鲁番厅则对入境飞蝗采取扑打和火烧的办法外,还“收买蝗虫一万五百二十六斛,每斛给银一分,共给银一百五两贰钱六分”。[93]鄯善县报告称“鲁克沁地方督捕飞蝗,议交蝗虫三斤,给麦面一斤”,要求“由仓粮项下支发具报”。[94]新疆省府通过地方官员按时祭祀刘猛将军的仪礼程序,希望“合省官僚及时猛加修省,如能感召天和,俾一切灾祲可以潜消”,[95]显然新疆省府意图运用祭祀礼仪规训地方官员们为民行政。但实际上却事与愿违,蝗灾始终是民生大害。 4.内地蝗神庙在新疆的分布 亚洲飞蝗从起源地大面积迁飞,危害相邻地域的农作物,形成灾害的扩散。为此,清代新疆地方官严密布防,通过行政等级体系及时通报蝗灾信息。总体而言,无论伊犁将军为首的军府制还是新疆巡抚为首的行省制,清代新疆蝗灾治理的主体可以称之为祭祀蝗神主导的“礼治驱蝗”。天山北麓新兴农耕区域大量兴修蝗神庙属于内地农耕文明的农神信仰,并非是面对蝗灾爆发的临时应对措施。因而清代新疆的蝗神庙和蝗神信仰集中分布在天山北麓新兴农耕区域(19座),天山以南的绿洲农耕区域随着清政府的行政治理也出现了少量的蝗神庙(5座)。(图二)  图二 中国蝗神庙的分布[96] 三、结语 先秦中国腊月祭祀称“八蜡”,即“先啬”(神农)、“司啬”(后稷)、“农”(作物神)、“邮表畷”(田神)、“猫虎”(动物神)、“坊”(河堤神)、“水庸”(沟渠神)及“昆虫”(虫神),都属于农业神祇的系统,其演化的方向主要归于祭祀蝗虫神,防治蝗灾,祈求农业生产的丰收。徐光启在《除蝗疏》中指出蝗灾往往“数千里间草木皆尽,或牛马毛幡帜皆尽,其害尤惨,过于水旱者也”。[97]八蜡神在民间社会浓缩演变为驱除害虫之神,特别是为害最厉害的蝗虫,被称为“虫王”。八蜡庙或虫王庙,在中原农耕社会实际上都是祭祀蝗神的庙。八蜡信仰盛于汉唐,明清时期形成官府和民间共同参与的祭祀制度。刘猛将军庙则发生于南宋时期的东南太湖地区,刘猛将军信仰是江南腹地稻作文化基本特质的产物,[98]南方民间社会认为刘猛将军的驱蝗威力远超八蜡庙和虫王庙。刘猛将军庙的威名此后逐渐传入黄河流域,与北方的八蜡庙或虫王庙并存,甚至出现八蜡庙、虫王庙、刘猛将军庙三庙并存的现象。中国救灾思想的原始形态是天命主义的禳弭论,并在秦汉以后占支配地位,[99]这是蝗灾治理的八蜡、虫王、刘猛将军蝗神信仰的背景。八蜡庙、虫王庙、刘猛将军三庙在历史上先后出现,印证着中国农业生产和农民饱受蝗灾苦难,也蕴含着前现代社会中国农耕文明的内在结构性特征。清代中国华北蝗灾巫攘以八蜡庙或虫王庙祭祀为主,江南则以祭祀刘猛将庙驱蝗为主,[100]这些内地的蝗神庙类型都传入新疆,尤其扎根于天山北麓新兴农耕区域,形成祭祀多种蝗神共治蝗灾的信仰格局。 现代生物学的昆虫研究表明新疆的蝗虫灾害主要是由亚洲飞蝗导致的,而亚洲飞蝗生长的生态条件多戈壁和沙漠、夏热冬冷而又干燥。亚洲飞蝗在中国分布区的海拔高度一般在200——500m,最高可达2000m,最低为——154m(新疆吐鲁番的艾丁湖湖面)。历史上新疆农业生产的粮食作物长期以小麦为主,粟、黍、青稞、豌豆、高粱等为辅,清代玉米、稻米、油菜籽和胡麻推广成为主要粮食作物,尤其以玉米在天山以南、水稻在天山以北的变化最为显著。[101]亚洲飞蝗主要的食料就是新疆主要的粮食作物禾本科的麦类、水稻、高粱、玉米、粟、黍等。有清一代,新疆、内蒙古、西藏、东北等传统游牧空间的农耕都有相当规模的发展。亚洲飞蝗是新疆、内蒙、东北等各地干旱区所常会发生的虫类,新疆蝗灾具有夏蝗和内地农耕文明植入区域的时空分布特征,一定程度上可以代表相关地区的蝗灾规律和社会治理特征。高原游牧为主的西藏同样具有相当规模的河谷农业,受到西藏飞蝗蝗灾的影响,[102]也发展出相应的祈福禳灾和人力捕蝗。[103]民间社会中香火兴盛的庙宇可以突出的显示景观的文化传统,[104]八蜡庙、虫王庙和刘猛将军庙在农耕区域广泛分布,成为中国农耕社会的典型文明景观。清代新疆的农耕社会在天山以北草原地带大规模生成,适合新疆生态条件的蝗虫随之与依赖农作物为生的农耕社会形成竞争结构。象征蝗神信仰的八蜡庙、虫王庙、刘猛将军庙也随之从中国农耕的核心地带进入西北新疆,新疆的蝗灾与蝗神信仰主要表征农耕社会遭遇的生物性灾害与社会保护机制。但从更大尺度的区域空间而言,新疆、西藏、内蒙及东北北部处于广阔的欧亚内陆草原地带,属于草原游牧社会的历史空间。中国农业文明长期在农耕游牧交界的长城一线的东南半壁累积发展,蝗灾也如影随形。亚洲飞蝗和西藏飞蝗的生物群落地理空间分布于长城一线的西北半壁,而东亚飞蝗的生物群落地理空间则分布于长城一线的东南半壁。[105]清代的内地农耕文明已经嵌入长城一线的西北半壁,新疆蝗灾及相应的蝗神庙表征了这一历史格局。 新疆地处欧亚内陆的腹地,自然地理环境中适宜畜牧的天山以北草原地带长期属于游牧社会的历史空间。自清代以降,清王朝的边疆治理使天山以北的草原地带成长出新兴绿洲农耕社会的历史空间。八蜡庙、虫王庙、刘猛将军庙等蝗神信仰的庙宇伴随内地农耕文明出现在天山北麓新兴农耕区域,并扩散至天山以南传统的绿洲农耕区域,参与蝗灾的防治与社会危机治理。传统的天山以南绿洲农耕社会之外,天山以北草原区域的农耕社会稳固地镶嵌在欧亚内陆草原游牧空间的腹心地带。例如乌鲁木齐从游牧社会到农耕社会的转型,佛寺道观及其庙会推动形成地域繁华的物质和精神生活样式,多种族裔文化交融的社会机制形成独具乌鲁木齐地方主体性魅力的边疆风格。[106]蝗神庙遍布天山北麓形成农耕社会嵌入游牧空间的人文景观,指示着中国的西北新疆呈现出内地农耕文明与亚洲内陆腹地游牧文明叠加的空间结构。就中国疆域空间而言,蝗神庙在边疆游牧区域的时空分布指示出游牧空间包含内地农耕因素,而历史上中国内地农耕社会都包含边疆惯常的畜牧文化因素。新疆农耕社会与游牧社会叠加的空间结构是前现代的中国边疆在中华王朝国家的谱系中持续开放交流的自然演化结果,可以超越拉铁摩尔中国游牧社会与农耕社会以长城为中心互动的理论认识。新疆农耕区域与游牧区域叠加的空间结构有益于精细认识中国边疆的古今之变和边疆中国的历史演化,表明中华文明内部存在着农耕社会与游牧社会交融的内在基础。 参考文献: [1] 陈正祥:《蝗神庙之分布》,《中国地理图集》,香港:天地图书有限公司,1980年,第244页,图127;陈正祥:《蝗神庙之分布》,《中国文化地理》,三联书店,1983年,第52——53页,图19;陈正祥:《蝗神庙之分布》,《中国历史文化地理》(上册),台北:南天书局,1995年,第64页,图19。 [2] 郭郛、陈永林、卢宝廉:《中国飞蝗生物学》,山东科学技术出版社,1991年,第519——520页,图25-7。 [3] 张学祖:《新疆蝗虫初步观察》,《昆虫学报》1955年第4期;陈永林等:《新疆蝗虫地理的研究》,《科学通报》1957年第7期;陈永林等编著:《新疆蝗虫及其防治》,新疆人民出版,1980年;范福来等:《亚洲飞蝗在中国新疆维吾尔自治区的发生与防治》,《生态学报》1995年第2期;熊玲:《新疆蝗虫发生现状与蝗灾控制对策》,《新疆农业科技》2002年第4期。 [4] 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会:《新疆通志·第三十卷·农业志》,新疆人民出版社,1994年,第392——393页;新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会:《新疆通志·第三十四卷·畜牧志》,新疆人民出版社,1996年,第238——252页;阿利亚·艾尼瓦尔:《乾隆时期新疆自然灾害研究》,《中国边疆史地研究》2011年第3期;徐伯夫:《清代新疆的自然灾害》,殷晴、田卫疆主编:《历史时期新疆的自然灾害与环境演变研究》,新疆人民出版社,2011年第45——68页;齐清顺:《清代新疆“荒政”研究》,殷晴、田卫疆主编:《历史时期新疆的自然灾害与环境演变研究》,新疆人民出版社,2011年第69——106页;李钢:《蝗灾·气候·社会》,中国环境出版社,2014年,第98——99页。 [5] 《清高宗实录》卷670,乾隆二十七年九月辛酉,中华书局,1985年,第485页上栏。 [6] 《乌什办事大臣素诚报乌什等处蝗虫成灾的奏折》(乾隆二十八年六月十五日),军机处满文录副奏折,档案号:2038-024067-2847。 [7] 《库车办事大臣鄂宝报库车等处遭蝗灾的奏折》(乾隆二十八年七月九日),军机处满文录副奏折,档案号:068-0639。 [8] 钟方:《哈密志》卷2,台北:成文出版社据民国二十六年铅印本影印,1968年,第15页。 [9] 《清高宗实录》卷769,乾隆三十一年九月丙申,第447页下栏;《清史稿》卷13《高宗本纪》,中华书局,1976年,第474页。 [10] 《清高宗实录》卷770,乾隆三十一年十月丁酉,第450页上栏——下栏。 [11] 中国第一历史档案馆编译:《锡伯族档案史料》(下册),辽宁民族出版社,1989年,第608页。 [12] 《乌鲁木齐办事大臣温福等报精河等处军民遣屯地方滋生蝗虫田禾被灾及扑打情形折》(乾隆三十二年六月十九日),军机处满文录副奏折,档案号:2331-028080-0221 [13] 《清高宗实录》卷831,乾隆三十四年三月己亥,第77页上栏。 [14] 《辟展办事大臣达桑阿报辟展地方遭受蝗灾情形折》(乾隆三十六年七月八日),军机处满文录副奏折,档案号:2418-032092-1445。 [15] 《哈喇沙尔办事大臣实麟报库尔勒遭受蝗灾折》(乾隆三十七年七月初六日),军机处满文录副奏折,档案号:2464-015095-2430。 [16] 《奏报乌鲁木齐昌吉等处上年曾有飞蝗现已扑灭缘由事》(乾隆三十九年五月十三日),军机处汉文录副奏折,档案号:03-0981-088。 [17] 《奏报蝗灾户亩请缓征借给口粮事》(乾隆三十九年五月二十九日),军机处汉文录副奏折,档案号:03-0547-009。 [18] 《清高宗实录》卷962,乾隆三十九年七月乙丑,第1053页上栏。 [19] 《乌鲁木齐都统永庆奏乌鲁木齐下属奇台县遭受蝗虫灾请予赈济》(乾隆四十一年六月十五日),军机处满文录副奏折,档案号:2688-071109-1863。 [20] 《清高宗实录》卷1331,乾隆五十四年闰五月甲辰,中华书局,1986年, 第1018页上栏。 [21] 《清高宗实录》卷1331,乾隆五十四年闰五月甲辰,第1018页上栏。 [22] 《奏报饬查乌鲁木齐所属并无蝗蝻缘由事》(乾隆五十八年四月十五日),军机处汉文录副奏折,档案号:03-0983-066。 [23] 祁韵士:《西陲竹枝词》,祁韵士著,刘长海整理:《祁韵士集》,三晋出版社,2013年,第114页。 [24] 中国第一历史档案馆等编:《清代边疆满文档案目录》第十一册(新疆卷六),广西师范大学出版社,1999年,第2557页。 [25] 中国第一历史档案馆等编:《清代边疆满文档案目录》第十一册(新疆卷六),第2670、2701、2782、2795、2805页。 [26] 《为饬知照伊犁刘猛将军灭蝗有功请加封号事札》(同治五年三月二十一日),四川省档案馆,档案号:清6-05-00413-001。 [27] 《陕督左奏为参革巡检短交赈粮片》,《申报》第1829号第5版,1878年4月13日。 [28] 佚名:《呼图壁乡土志》,中国社会科学院边疆史地研究中心主编:《新疆乡土志稿》,全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第156页。 [29] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(二八),广西师范大学出版社,2012年,第157页上栏。 [30] 阎绪昌等编:《镇西厅乡土志》,中国社会科学院边疆史地研究中心主编:《新疆乡土志稿》,第203页。 [31] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(九一),第367页下栏。 [32] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(九一),第373页下栏——374页上栏。 [33] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(九一),第436页上栏。 [34] 邓缵先纂修:《续修乌苏县志》,苗普生主编《中国西北文献丛书二编第一辑·西北稀见方志文献》第七卷,线装书局,2006年,第458——459页。 [35] 《清德宗实录》卷395,光绪二十二年九月辛亥,中华书局,1985年,第161页下栏——162页上栏;《清史稿》卷二四《德宗本纪》,中华书局,1977年,第918页。 [36] 《清德宗实录》卷396,光绪二十二年十月甲子,第168页下栏。 [37] 《清德宗实录》卷410,光绪二十三年八月乙酉,第344页上栏——下栏。 [38] 《新抚饶奏为呼图壁西北乡飞蝗为灾酌量赈恤片》,《申报》第8815号第13版,1879年10月30日。 [39] 《清德宗实录》卷410,光绪二十三年八月丙戌,第345页上栏。 [40] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(三一),第199页上栏。 [41] 《清德宗实录》卷434,光绪二十四年十一月壬申,第704页下栏。 [42] 《新抚饶奏为土鲁番迪化等厅县水蝗偏灾已筹赈抚情形折》,《申报》第9282号第12版,1899年2月19日。 [43] 《新抚饶奏为土鲁番迪化等厅县水蝗偏灾已筹赈抚情形折》,《申报》第9282号第12版,1899年2月19日。 [44] 《清德宗实录》卷452,光绪二十五年十月丁丑,第965页上栏——下栏。 [45] 杨方炽编:《奇台县乡土图志》,中国社会科学院边疆史地研究中心主编:《新疆乡土志稿》,第59页。 [46] 《清德宗实录》卷506,光绪二十八年十月丙申,第686页下栏——687页上栏。 [47] 《甘肃新疆巡抚潘奏为光绪二十九年新疆鎭西阜康等厅县被灾地亩应征额粮恳恩分别蠲缓折》,《申报》第11173号第14版,1904年5月27日;《奏报新疆绥来镇西等处被蝗被冻伤害禾稼情形事》(光绪二十九年五月二十日),宫中档朱批奏折,档案号:04-01-35-0123-047。 [48] 《宣统政纪》卷11,宣统元年三月乙亥,中华书局,1987年,第234页下栏。 [49] 《迪化道尹公署为喀什、塔城详报预防蝗灾事给吐鲁番县的饬及博野县知事朱玉行捕蝗示谕》(1915年11月22日),新疆维吾尔自治区档案馆,档案号:M16.002.YJ.0467。 [50] 徐光启著,石声汉校注:《农政全书》卷44《荒政》,上海古籍出版社,1979年,第1300页。 [51] 李文海:《中国近代十大灾荒》,上海人民出版社,1994年,第64页。 [52] 底图来自中国历史地理信息系统(CHGIS),复旦大学历史地理研究中心。 [53] 华立:《清代新疆农业开发史》,黑龙江教育出版社,1998年,第93——145页。 [54] 《威海卫志》卷5《典礼制》,台北:成文出版社据民国十六年铅印本影印,1968年,叶四背。 [55] 刘鸿书:《民国徐水县新志》,《中国地方志集成·河北府县志辑》第38册,上海书店出版社,2006年,第324页。 [56] 《清高宗实录》卷767,乾隆三十一年八月乙卯,第418页下栏。 [57] 格琫额纂:《伊江汇览》,吴丰培整理:《清代新疆稀见史料汇辑》,全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第23页。 [58] 佚名纂:《伊江集载》,吴丰培整理:《清代新疆稀见史料汇辑》,第99页。 [59] 《奏请晋加刘猛将军封号事》(同治四年七月十九日),军机处汉文录副奏折,档案号:03-4673-094。 [60] 《为饬知照伊犁刘猛将军灭蝗有功请加封号事札》(同治五年三月二十一日),四川省档案馆,档案号:清6-05-00413-001。 [61] 《清文宗实录》卷232,咸丰七年七月乙未条,北京:中华书局,1987年,第609页下栏。 [62] 王树枬等纂修,朱玉麒等整理:《新疆图志》(中),上海古籍出版社,2015年,第685页;曹凌汉:《精河直隶厅乡土志》,中国社会科学院边疆史地研究中心主编:《新疆乡土志稿》,第430页。 [63] 王树枬等纂修,朱玉麒等整理:《新疆图志》(中),第685页。 [64] 王树枬等纂修,朱玉麒等整理:《新疆图志》(中),第685页。 [65] 佚名修:《乌鲁木齐政略》,王希隆:《新疆文献四种辑注考述》,甘肃文化出版社,1995年,第22页。 [66] 纪昀:《乌鲁木齐杂诗》,王希隆:《新疆文献四种辑注考述》,第166页。 [67] 纪昀:《乌鲁木齐杂诗》,王希隆:《新疆文献四种辑注考述》,第181页。 [68] 和宁撰:《三州辑略》卷一《山川门》,台北:成文出版社据嘉庆十年修旧抄本影印本,1968年,第23页下栏。 [69] 黄濬:《红山碎叶》,中国西北文献丛书编辑委员会编:《中国西北文献丛书·西北民俗文献》第118册,兰州古籍书店,1990年,第106页。 [70] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(三一),第198页下栏。 [71] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(三一),第198页上栏——下栏。迪化县知县黄袁引述清初陆世仪《除蝗记》中的语句,应当来自道光年间陈仅编著的《捕蝗汇编》。《捕蝗汇编》详尽汇集并论述清代蝗虫治理技术及政府的蝗灾行政,同时指出蝗虫“所至之处,必有神焉主之。是神也,非外来之神,即本处之山川、城煌、里社、厉坛之鬼神也”,强调“世俗遇蝗而为祈攘祷拜,陈牲牢,设酒醛,此亦改过自新之一道也”。参阅陈仅编著:《捕蝗汇编》,李文海、夏民方主编《中国荒政全书》第二辑(第四卷),北京古籍出版社,2002年,第701—732页。可见为了治理蝗灾,官府及民间社会不仅崇拜蝗神,还祭拜地方各种神祇。 [72] 王树枬等纂修,朱玉麒等整理:《新疆图志》(中),第680页;佚名:《迪化县乡土志》,中国社会科学院边疆史地研究中心主编:《新疆乡土志稿》,第14页。 [73] 《礼部昆等奏遵旨议奏折》,《申报》第7542号第11版,1894年4月22日。 [74] 《清德宗实录》卷336,光绪二十年三月壬午,第313页上栏。 [75] 《哈密文物志》编纂组:《哈密文物志》,新疆人民出版社,1993年,第226页。 [76] 杨存蔚编纂:《绥来县乡土志》,中国社会科学院边疆史地研究中心主编:《新疆乡土志稿》,第142页。 [77] 郭承华:《绥来县的庙会》,中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会文史资料委员会编:《玛纳斯文史资料》第3辑,石河子印刷厂,1988年,第91页。 [78] 新疆维吾尔自治区文物局编:《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·昌吉回族自治州卷》,科学出版社,2011年,第162页。 [79] 佚名:《库尔喀喇乌苏直隶厅乡土志》,中国社会科学院边疆史地研究中心主编:《新疆乡土志稿》,第308页;邓缵先纂修:《续修乌苏县志》,苗普生主编《中国西北文献丛书二编第一辑·西北稀见方志文献》第七卷,线装书局,2006年,第420页。 [80] 王树枬等纂修,朱玉麒等整理:《新疆图志》(中),第680页。 [81] 昌吉回族自治州地名委员会编:《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州地名图志》,新疆维吾尔自治区新华印刷厂,1989年,第24页。 [82] 《哈密文物志》编纂组:《哈密文物志》,第208页。 [83] 谢晓钟著,薛长年,宋廷华点校:《新疆游记》,甘肃人民出版社,2003年,第79页。 [84] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(三0),第318页上栏。 [85] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(三0),第257页下栏。 [86] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(三一),第198下栏——199页上栏。 [87] 王树枬等纂修,朱玉麒等整理:《新疆图志》(中),第687页。 [88] 王树枬等纂修,朱玉麒等整理:《新疆图志》(中),第689页。 [89] 王树枬等纂修,朱玉麒等整理:《新疆图志》(中),第683页。 [90] 王树枬等纂修,朱玉麒等整理:《新疆图志》(中),第675页。 [91] 《迪化道尹公署为喀什、塔城详报预防蝗灾事给吐鲁番县的饬及博野县知事朱玉行捕蝗示谕》,1915年11月22日,新疆维吾尔自治区档案馆,档案号:M16.002.YJ.0467。 [92] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(九一),第367页下栏。 [93] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(九一),第373页下栏。 [94] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(九一),第436页上栏。 [95] 中国边疆史地研究中心、新疆维吾尔自治区档案馆合编:《清代新疆档案选辑》(三一),第199页上栏。 [96] 陈正祥“蝗神庙的分布”图原来缺失新疆,笔者新增绘制新疆区域的蝗神庙分布,填补空白,形成更完整的“中国蝗神庙的分布”图,底图方面得到霍仁龙博士、张凌华博士的技术支持,谨致谢忱! [97] 徐光启著,石声汉校注:《农政全书》卷44《荒政》,第1299页。 [98] 吴涛、周中建:《刘猛将信仰与吴中稻作文化》,《农业考古》1998年第1期。 [99] 邓拓:《中国救荒史》,《邓拓全集》第1卷,花城出版社,2002年,第146——149页。 [100] 章义和:《中国蝗灾史》,安徽人民出版社,2008年,第185——190页。 [101] 蔡家艺:《清代新疆社会经济史纲》,人民出版社,2006年,第292——298页。 [102] Yonglin Chen,De’er Zhang,“Historical Evidence for Population Dyna-Mics of TIBETAN Migratory Locust and the Forecast of Its Outbreak”,Entomologia Sinica,Vol.6,No.2,June 1999,PP.135-145. [103] 倪根金:《清民国时期西藏蝗灾及其应对研究——以西藏地方历史档案资料研究为中心》,《农业考古》2005年第3期。 [104] 赵世瑜:《狂欢与日常:明清以来的庙会与民间社会》,三联书店,2002年,第84、92——98页。 [105] 郭郛等:《中国飞蝗生物学》,山东科学技术出版社,1991年,第519、520页;朱恩林主编:《中国东亚飞蝗发生与治理》,中国农业出版社,1999年,彩图38。 [106] 王鹏辉:《塞上风华:清代前期乌鲁木齐庙宇的神圣与世俗》,《暨南史学》2015年第10辑;王鹏辉:《重建风华:晚清民国前期乌鲁木齐的庙宇与社会融合》,《西部发展研究》(2014),四川大学出版社,2015年,第85-101页。 (责任编辑:admin) |