|

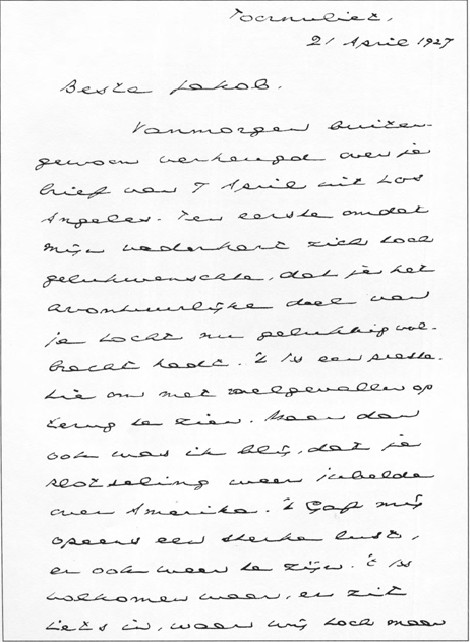

【编者按】澎湃私家历史栏目曾刊发过李腾先生的《赫伊津哈:一个“游戏的人”的怅惘与忧愁》,最近收到浙江大学博士后张夏菁女士的来信,并奉上她翻译的《历史观念之定义》(赫伊津哈的一篇经典论文)。为便于读者进一步了解赫伊津哈其人其学,征得作者的同意,我们发布这篇译文的同时,附上她的原信。  赫伊津哈的线描作品 “历史”概念之定义 一个好的定义必须是简洁的,即,在准确的前提下,它能尽最大程度地表达意义并建立起完整的概念。用一个特定的词语形容一个特定的现象,则这个特定的词语便称为定义。除此之外,这个特定的现象与代表其的词语也必须是完整且易懂的。若尚有任何有关其本质的部分,没有被概括进入此定义,这个定义则不算完整。至于细节问题,我认为并不需要考虑进入定义内。 目前有很多种对于“历史”概念的定义,我想就这些定义来进行分析。首先,大多数基于历史认识论的定义都避免了对基本概念进行明确定义。他们知道,在历史教科书或者研究历史的方法论著作中早已有过相关定义,所以他们便理所当然的避开了对基本概念给予明确定义的步骤。我想先挑出其中的两个著名定义来看一看;伯伦汉(Ernst Bernheim)的《史学方法论》(Lehrbuch der Historischen Methode und der Geschichtsphilosophie)与威廉·鲍尔(Wilhelm Bauer)的《历史研究入门》(Einführung in das Studium der Geschichte)。 伯伦汉在其著作第一版(1889年)中对历史的定义如下:“历史是人类在作为社会人的活动中发展的科学。”不久之后,兰普雷希特便引发了关于历史知识本质的争论。这次争论令伯伦汉重述了其观点,因此在他的第三版作品(1894年后进行二次修订)中表达了对这个在学术圈炙手可热的问题的看法。在1903年的第三版与第四版中,伯伦汉认为:“历史科学是运用因果关系去调查和叙述,具有社会属性的人类活动发展历程之事实的一门科学。”而在1908年的第五版与第六版中,伯伦汉将“事实”进一步详细地描述为“时间和空间决定的事实”,而不是“因果联系”,我们现在读到的是“心理——物理因果关系中”。[译者按:伯伦汉于1889年出版著作《史学方法论》后,兰普雷希特提出了不同的史学研究观点,促使伯伦汉在1894年对自己的表述进行修正,并于1903年发表于由莱比锡的Duncker&Humblot出版社发行的第三版与第四版《史学方法论》中] 鲍尔的定义如下:“历史是科学旨在用富有同情心的洞察力(nachfüllend)来解释生命的现象,目前而言其仅关注人与社会关系的变迁,由于变化在时间与空间两重维度上不可重现,因此其或对未来时代的典型特征将有重要启示。”(the irreproducible singularity of which is given in the fact that they are distinguished by correlation with a particular time and a particular place.) 尽管从一开始鲍尔已经极力将“历史”的定义简洁化,但他的简洁定义并未引起关注;我们可能会怀疑,这种对方法论的简短描述是否行之有效地弥补了定义的缺陷。我反对这两种定义皆出自于同一个原因,即鲍尔和伯伦汉都限制了“历史”定义的范围。伯伦汉在定义这个概念时,明确地只关注“历史的科学”,即其认为历史是一门科学。这与其学说相一致,即历史通过叙述(描述性)的阶段,以及实用或说教的形式,达到第三阶段,即其称之为基因或进化的阶段,这一阶段直接体现了他的观点,历史具有科学的特征。这种由权威概括的三分法是否无误并非在本文探讨的范围内,但就事实而言,早期和已过时的历史研究结果证明了他的此种分类法,可能仅仅是一个无关紧要的定义。 鲍尔的定义虽然从“历史”一词开始,但其很快便把定义归结为“科学”。他所认为的关于历史的功能和本质的论述,就像伯伦汉一样,表达之意是现代历史具有科学的功能和本质。然而,鲍尔本人意识到这一本质限制了其定义有效性,故以评论结尾:“每一个时代,在本质上都有其关于历史的本质和功能的概念的独特性。”但是,如果“历史”这个词具有普遍意义,那么它必有可能表达及定义每一个时代的概念。 就使用词汇而言,与德语、荷兰语和法语中相比,英语占有特别的地位。对于“Geschichte”(德语“历史”),“Geschiedenis”(荷兰语“历史”),在这两种语言中,含有以下几种意义:(一)已发生的事件;(二)已发生事件的叙述;(三)努力记叙已发生事件的科学。在一般情况下,第二种说法是被广泛接受的提法。第一种提法现在几乎消失了;“Geschichte”或“Geschiedenis”,在“已发生事件”这一意义上,已经被等效的“Geschehnis”(德语“事件”)或“Gebeurtenis”(荷兰语“事件”)所取代。只有在短语中,这些词的踪迹还存在,如“Das ist mir eine schone Geschichte”(德语“对我来说是一个好故事”)。此外,在这两种语言中,“历史学”一词居于相对不重要的位置,法语“历史”一词(histoire)也几乎是相同的情况。另一方面,在英语中,“histoire”已富有“传奇”的含义,可称之为故事了。于是,它只占据了上述的第二种意义“已发生事件的叙述”。而后,这一词汇仅作为技术术语,重新借用学者之口,称之为“历史”。在这个词语的语义应用中,古希腊语“历史”的定义则更接近于其最主要的含义:“我们所知道的是通过探究而来的结果”。另一方面,英语则不同,因为其历史更明确地保留了单词的普遍意义,则其与过去的联系便显得不重要了。但法语词汇仍与其自然历史脱不开联系。广义上而言,大约有1800部英文作品的标题仍存在“历史”的含义。  赫伊津哈给儿子的书信手稿 现在,不管我们用哪一个名字为“历史”命名,一旦我们把重点放在它是一门科学的角度上[注:在旧的科学体系中,历史从来没有占据独立的地位。 然而,为了弥补这一缺憾,人们提出了历史也有其灵感之源的提法。就像叔本华,他依然把这种争议当作一门科学。即使在今天的英国,虽然不必要,但也应该保卫历史的科学价值; 参见罗伯特·薛顿-沃森,“当代历史研究的请求”,刊登于《历史》,1929年,第53期],就会立即发现大多数伟大的历史学家的学说从此角度来看都不完整。如果伯伦汉或鲍尔的定义同样适用于希罗多德,都尔主教格雷戈里,茹安维尔,维拉尼,米什莱,或者麦考利,我们多少会有些不安之感。人们若想找出一种符合所有历史学家所作的“历史”定义的情况,除非是基于特殊的时代背景,否则几乎是不可能实现了。更不必提修昔底德和马基雅维利这样的历史学家,这种定义更不可能与其学说达成一致。证明这个定义的第一重限制在于:我们不可能对史学史(historiography)、历史研究(historical research)、历史反思(historical reflection)等等概念做出明确区分,继而将那些历史上伟大的编史学家,如亚伯拉罕驱逐夏甲(Hagar)一般,从科学的殿堂中驱逐出去。最后,若仍有人认为历史编纂学正在讲述一种艺术,故而此举必须要实施,那么这一套混乱的思维逻辑便就此形成。 即便我们承认伯伦汉和鲍尔创建的分类法可适用于不同历史学家对不同历史事实进行不同描述的任意个案,但什么是促使人类去接触历史的本性动机,仍是无法解答的难题。希罗多德与什么相关?为什么相关?这是两个定义都不能解答的问题。这些定义虽然假定了历史的本质,但仍然忽略了这一重要因素:无论事件是重大还是微小,想了解一种历史事实的求知驱动力,既不会来源于其所谓的本质,也不会出于将其与所谓的本质产生关联的目的。 我们对历史的概念进行界定,是为了使其在不需要区分历史科学和历史学的前提下,能够涵盖早期的历史,以此让人们完全承认历史的价值。这样的一种追求,难道不值得努力一试吗?当然,这个努力得来的定义未必会对科学产生价值,但这也非主要问题,因为我们的目的是在于将历史的概念整理清晰。 伯伦汉与鲍尔的定义均将历史视为现代科学,并基于此受限的定义片面地断定了历史概念的本质。若我们尝试换一种角度来看待这个问题,即将历史视为社会文明的现象,那我们便可以此进行思考:此种思维逻辑下历史的恒定形态和功能是什么?现代科学是不是这个定义的终极判断标准? 大多数知识群体和相当一部分历史学家都曾抱有单纯的追求历史真相的期冀,这种思想却阻止了人们正确理解历史现象的形式和功能。即使伯伦汉和鲍尔的概念颇受这种思维的局限,其实他们的定义也试图使历史与过去发生的事件发生关联。所以,历史是对特定的已逝时代进行特定描述,并将已逝时代描绘出一副智识性的画面。对于上述特定的时代而言,历史绝非对其进行重构或者再生产,因为没有任何过去是已经给定的。我们的传统可能是已逝时代遗留给我们的真实史实的线索,作为一种给定的信息,我们可以相信其全部真实性,然而它仍然不能够形成历史,或者说其不是历史。“历史”的概念或许在我们寻求某种关联时会浮现,然而其核心也是通过我们赋予其的价值来决定的。不管我们认为的“历史”是严谨的学术研究的结果,还是更早时期文明的那些历险记以及叙事诗,这都不重要。 我只能总结为,历史仅是对已逝时代的一种强加的形式。我们希冀从过去中寻找到 “历史”的理解和阐释,却恰好忽略了描述其本身便已是对其意义的一种传播,而这种描述的行为可能已经略具审美的特性了。 可能有人会觉得这种历史认知会导致历史怀疑论,这其实是误解。所有的历史怀疑论者都忽略了一个事实,即,不管是从其本身,或从精密科学的角度上,历史都会终结为一种一般哲学层面的怀疑主义。 历史作为一种智识活动,是对过去的一种强加形式,那它的产品就是这种形式——用于理解世界的智识形式;例如,哲学、文学、法律、物理等均为理解世界的形式。历史区分于这些智识形式之处在于,它与过去相关,且只与过去相关。(不用说,许多自然科学也包含着重要的历史因素,比如地质学。)其目的是理解过去的世界以及这经由过去而来的世界。人们的思想被已逝时代所吸引,并试图理解已逝时代发生过的事件的意义,这恰恰是人们 “追寻历史”这种形式的动力。这种精神张力以及历史本身吸引人处便是其全然独特的诚挚。这种诚挚包含了对已逝时代之真知的绝对渴望,即便我们知道这种渴望可能并不能引领我们走向绝对的真知。历史和虚构文学的明显分野在于前者没有任何游戏的成分,但游戏贯穿文学的始终。 从这些术语出发,我们可以同等对待历史学与历史研究了,可以同等对待回忆录作者和最远古时期的学生了,可以同等对待编年历史学作者和历史宇宙学的设计者,并为最远古和最当代的历史学努力了。 历史对过去的态度可被恰当地称为“对自身的求索”。这个表述传递的含义包括上述所言全然的诚挚以及对知识的真实性、可靠性的追求。此外,它消除了被伯伦汉视为历史学核心的“描述性(narrative),教诲性(didactic)、对历史的科学处理(scientific treatment)”三者之间的对比差异。最后“对自身的求索”这个术语表明,历史工作者必须在一种确定性、标准性(massgebend)的方向上开展工作。解释事件之间关系的方法,我认为则是通过一系列的对比来认知的,如美德和恶习、智慧和愚蠢、友善和敌对、威势和正义、秩序和自由、利益和理想、意志和局限,个体和群体,每一个不同的情况,都会带来不同的历史描述结构,因为每个人对其自身过去的求索都遵循他受的教育和世界观所塑造的标准。当然,这并不意味着每一个这样的对比都可以产生同等可信的历史结果。 我们仍然要发问:谁对其自身求索,求什么?关于历史,上述已表达很明确。只能是文明对其自身进行求索,因为这个词最能展现在一定的时间和空间上所有的社会生活以及开展的创造性活动,而这些构成了历史上人类生活的单元。我们谈到文明,谈论的便不仅是一个个体,而是谈论一个有思想能力的社会。此处我并非意在用这个比喻来拟人,因为拟人化恰恰是历史思想的最主要的危险。此外,若我们并不需要将文明的概念用于每一个定义中,则我认为文明的概念并不需要精确的定义。每一个文明都创造了它自己的历史形式,文明的特性决定了历史之于其的意义所在,以及它的分类。若一种文明只是以一个民族、一个国家、一个部落为基础,则它的历史将会相应地简单。倘若一种更广泛的文明是由不同的国家所组成,而这些国家再分为群体、阶层、党派,则随之而来的就是其历史形式的多样化。[注:关于人文科学的总体后果,请参见1929年1月10日在“普鲁士科学院哲学和历史会议”,爱德华·斯普兰格尔的论文《在人文科学中不具有意义的意义》(Der Sinn der Voraussetzunglosigkeit in den Geisteswissenschaften)] 对于不同的文明的历史兴趣必会追问这个问题:对其“有意义”的事情是什么?文化仅当在一个适应性的过程结束时才获得其意义,因为历史是一种很明显目的性的认知,所以它是一个目的性的概念。 但是,挑剔的现代思想似乎更信服那些具有科学性的历史观点,尽管他们可能意识不到,对于历史真知的渴望其实建立在文明作为载体的基础上,只有这样才可启发现代思想的道德与智力。当我六年前写这篇论文的初版之时,我还没有意识到我必须要用如此多的笔墨来论述这个话题。  因此,历史的目的需要更为精确的表述。如上文已提及的:没有任何精准的过去只是一片混沌。历史的主旨更需要进一步的解释。“过去”总是受限于希望去理解其的目的的分析行为。每种文明都有其“自身”的过去,但这并不意味着文明的过去是与人类这个作为文明载体的群体命运绑定在一起的。然而,只有人类了解过去,过去才能够称为历史。视野受限或者视野狭窄的人类文明所创造的历史也将是同样受限或者狭小的,而视野宽广的文明,所创造的历史就有更广的多样性甚至是冲突性。文明的核心是:无论它是如何被知识群体所理解,它都能成为历史的一部分。即便是它曾被外来文明所影响,其所理解的文明是奇怪、不同和对立的,都丝毫不影响其本身的特质。墨洛温文明(Merovingian)最晚期,仍然能看到一小部分古典时代的影子,虽然这是其文明象征中最好的一部分,但显然已是非常微弱。随后的每一个王朝都在古代的认知基础上不断拓宽,加深其视野:例如,第九世纪、第十二世纪,第十四世纪;但在这些随后的历史时期中,墨洛温文明在其历史发展中却显得越来越重要。对我们来说,不管是古典时期抑或在时间上更近的古代远东,甚至全世界的远古文明,都在逐渐成为我们所理解的、所认知的文明。通过掌握这些异域文明的知识,研究这些异域文明的意义,人们会知晓这些与我们完全不同的文明背后的意义,并且认识到这些文明可能比我们所认知的更加深刻。于是,这些文明自然而然地成为我们本身文明的一部分。有人曾批评这个观点使文明的概念略微变形,但我在反复思考后仍坚持这个观点。假使有人对这个大胆的观点有所疑惑,则我仍可解释为:每个人对于 “文明”理念架构颇为不同。 我们的文明同时包含了已逝的世界与已逝的文明。我们的历史也是世界的历史中最为重要的一部分。即使是对本地古物的微小研究,仍能在对本地文明的研究意义中找到其重要价值。 就现在而言,因为当代西方文明是通过批判性的科学对世界的文明形成理解的,所以人们认为一种恰当的对文明的理解是必须具有科学性的。科学对确定性有严格的要求,但这种严格的要求必定不能以牺牲文明的良知作为代价。对过去的虚构性表述,比如神话,可以作为游戏的一种形式,这种形式也具有文学意义上的价值,但它终究不是历史。 所以我们现在得到的简明扼要的定义如下: 历史是一个文明对其过去不断求索的智识形式。(History is the intellectual form in which a civilization renders account to itself of its past.) 这条定义看起来似乎太简单,太不言而喻,让人想到一句荷兰谚语:“做汤浪费大白菜”。然而,在定义中,简单并不意味着缺陷,因为所有关于现象本质的元素都已表达在此定义里了。这使我更需要在某种程度上更加细致地审视这条定义,分析其单独的术语,以更细致的思考其是否满足评定的要求。 历史在这儿被定性为“一种智识形式”。这比“科学”要广泛,它包括了科学,但比科学更加精确,因其表达了现象的本质。如果我们将历史称为一种智识形式,我们就不需要被迫在历史研究和历史学中做一个明确的划分,也不需要回答历史与艺术在多大程度上相似这样无关的问题。 这种“智识形式”的主体,被称之为“一种文明(a civilization)”。每一种文明都在不断根据其独特的风格更新其形式,同时这也暗示了每种历史都具有所有不可避免的主观性。更进一步说,例如,天主教历史观必然与社会主义的历史观看起来不同,这意味着在同一种文明的不同群体中,通过具体世界观(Weltanschauung)的连接,都能展现其自身的群体文明。每一种文明和每一种群体文明必须保持其自身历史的真实性,而且其有权利这样做,只要它们根据其良知,而非根据对权力的追逐并放弃良知来构建其历史。现今的科学性文明总是以一种优越的眼光来有意识地审视历史形式的多元可能性,但如果它有足够的自知之明,它就会毫不犹豫地肯定其自身智识产品的相对价值。 历史的智识活动被描述为一种“对其自身的求索”,此种定义实际上填平了研究和写作间的鸿沟。同样,它也消除了对历史的描述性、教诲性和进化论这三者之间的对立。它包含所有形式的历史记录,例如:编年史(annalist)、回忆录(writer of memoirs)、历史哲学理论(historical philosopher)与历史学术(scholarly researcher)研究等形式。它对待最细小的古文献著作的方式,与其对整个世界史的广泛概念是一致的。它提醒人们,可以通过获取比事实性知识更深层次的智慧来理解这个世界,以肯定历史这种具有永久实用性元素的智识形式的存在。“求索”(account)这个表述同时还表达了历史学活动最基本的不屈不挠的诚挚。就像西塞罗所言,真理便是,没有人胆敢说什么是假的。[译者注:拉丁文原文即’Ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri dicere non audeat’] 这个定义指向历史的根源——文明的过去,但同时此定义也牢牢限制住了历史的主旨。(务必理解,一种文明因渴求知识而拥抱整个世界的同时,必定会从全世界的视野中反观到其自身具有局限性的过去)这个定义同时暗示,所有历史的真相应具有对抗被限制、被同化的能力,这种能力反过来又促进了历史研究。历史本身与历史意识,作为文明组成部分,其主体性和对象性的认知皆来自于二者的互生关系。 总的来看,这个定义还提供了更多的优势,即它通过广泛地建构——我相信这种广泛不代表模糊——可以容纳所有争议性的体系和概念。它不评判关于世界进程的循环结构与连续性之概念,它将我们从历史知识的特性是更抽象还是更具体的困局中解脱出来。它不强迫我们断定那些无法被断定的东西,比如在历史重要性,或者是在历史研究对象的个别性和一般性中做出选择。当然,这个定义仍有其缺点,但瑕不掩瑜。  赫伊津哈与女儿 【附】张夏菁:给澎湃编辑的一封信 尊敬的编辑: 您好! 我是浙江大学艺术系考古学流动站在站博士后张夏菁,我同时也是贵刊忠实的读者。2017年9月11日,贵刊“思想”板块中“私家历史”栏目曾刊登过一篇名为《赫伊津哈:一个“游戏的人”的怅惘与忧愁》(署名:李腾)的文章令我深感兴趣。我曾就读于中国美术学院,在三年的艺术史研究中,我主要的研究人物便是约翰·赫伊津哈,研究方向是西方美术史。据我所知,赫伊津哈在中国学术界第一次出现是1983年,当年的《现代外国哲学社会科学文献》第7期对赫伊津哈作了一些零星的介绍。陆续地,赫伊津哈的史学思想,特别是他对文艺复兴时期的美术史研究开始被大陆学界所重视,然而,国内关于赫伊津哈的学术研究,仍不如对布克哈特、沃尔夫林等艺术史大家的研究。 在李腾的文章中,他以赫伊津哈的生平经历作为线索,同时介绍了赫伊津哈的学术思想。他也提到了赫伊津哈与布克哈特之间既师承又质疑的矛盾关系,最重要的争论点在于二者对于文艺复兴问题的看法。在此文的末尾,作者罗列了一些已被翻译的赫伊津哈著作,然而,尚有一些非常的重要的赫伊津哈著作尚未被翻译成中文。赫伊津哈曾在他的一本重要论文集《Men and Ideas》中,详细地论述过他反对布克哈特的断裂式提法的原因。布克哈特是第一位将文艺复兴与启蒙运动完全剥离开来进行研究的学者,不再将其视作后来复兴的前兆,而是作为一种独特的文化理想看待。赫伊津哈肯定了布克哈特并未被陈旧的观念所羁绊以及他对于文艺复兴的理解兼具智慧与深度。然而他也提出,布克哈特的缺憾在于过于强调意大利在文艺复兴时期的作用,而忽视了欧洲的其他国家。比如,赫伊津哈以扬·凡·艾克的画作为代表,分析了荷兰在早于布克哈特判断的时间之前,出现了写实主义的绘画风格。由此,他提出布克哈特的断裂式判断有失偏颇,他用这样一段话来总结他对“文艺复兴”这个概念的理解:“事实上是文艺复兴仅仅是一个转换期,它并没有更靠近某一方,它甚至具备每一时期的特点。我们无法凭借我们所处的时代去主观臆断……文艺复兴更加像是转换时期的一种潮汐,并不是一蹴而就的过程,其更像是一个反复并且跌宕的过程。犹如一系列的潮水拍打海岸的过程,每一次的拍打,都影响旧时代的一个不同的方面,所以,这种转换是一个混合且复杂的过程,集矛盾、复杂与对立为一体的过程。” 更为重要的是,赫伊津哈的学术观点,并未局限于美术史领域,他对于“历史”的概念的理解,是超前于当时的学者的。十九世纪初期,兰克建立了历史学的学科地位,同时,当时史学界也受兰克的史学思想影响,将历史学被定义为一门科学。赫伊津哈从不回避兰克的史学思想对他产生过巨大的影响,但他终其一生对“历史即科学”的论点进行了不间断地反驳。比如,他曾从历史学科的研究路径入手,解释历史与科学的根本差异,从而说明用科学的研究方法并不适用于历史研究。赫伊津哈曾经在他的一篇经典论文《历史观念之定义》‘A Definition of the Concept of History’中这样写道:“历史是一种智识的活动,一种强加的形式”。赫伊津哈清醒地认识到,历史学家对于往昔的加工,既是他们的智力与历史事实角斗的成果,又是一种并非完全情愿,难以避免地将个人思想覆盖于往昔的活动。这样做的目的并不是在于还原,而是通过了解往昔去理解这个世界。这是一种“不可抑制的愿望”。 赫伊津哈史学思想的研究,是我的学术兴趣点之一,在贵刊看到关于赫伊津哈的介绍,引起了我的共鸣,故写信给您,以作回应。同时附上《历史观念之定义》‘A Definition of the Concept of History’一文的中文翻译稿,此文是赫伊津哈阐述其史学思想的论文中相对短小、观点犀利的一篇经典之作,此文尚未被翻译成中文,这篇翻译稿是本人拙作,请您斧正! 顺颂冬安! 张夏菁 2018年1月 (责任编辑:admin) |