|

《居延新簡集釋》第三冊著錄一枚日迹簡(請見附圖),[1]釋文作: ……四隧南界盡第三隧北界毋蘭越塞天田出入迹 ……三月庚寅盡戊戌積九日迹己亥盡丁未積九日病不迹戊申盡癸丑積六日徙囚甲寅盡己未積五日病不迹 E.P.T51:206 該簡為甲渠候官萬歲部候長、候史向候官月報日迹簿正文簡。此類迹簿在西北漢簡中習見。例如: 1.候長充 六月甲子盡癸巳積卅日=迹從第四隧南界北盡第九隧北界毋越塞蘭出入天田迹 居延6.7(A8) 2.候長充候史誼 三月戊申盡丁丑積卅日=迹從第四隧南界北盡第九隧北界毋蘭越塞出入天田迹 E.P.T56:25 3.候長壽候史勝之 七月丙午日迹盡乙亥積卅日從第十隧南界盡第十六隧北界毋越塞天田出入[迹] E.P.T56:22 4.候長□ [閏月己卯盡]丁未積[廿九]日=迹從第廿三隧南界盡第廿九隧北界毋蘭越塞天田出入迹 候史□ [閏月己卯盡]丁未積[廿九]日=迹從第廿九隧[北界]盡第廿三隧南界毋蘭越塞天田出人迹E.P.T56:32 5.候長宣候史拓 八月乙巳盡甲戌積卅日=迹從第卅隧南界盡鉼庭隧北界 E.P.T51:396 簡E.P.T51:206為完簡,形制為兩行,但簡面污漬嚴重,尤以上半部分為甚,文字漫漶,幾無法辨識。《居延新簡集釋》採用先進高解析紅外線掃描技術,圖版質量大幅改觀;新釋文也傳達更多訊息。唯簡文仍未完整復原舊觀,可進一步校補之,且深究其相關問題。 第一行“四隧南界盡第三隧北界毋蘭越塞天田出入迹”。《集釋》新釋出“四隧南界盡第三隧北界”,除首字“四”外,信可敬從。“隧”上一字新釋文作“四”,非是。第四燧屬第四部,位於其部南端,南與萬歲部第三燧北界相鄰,兩烽燧分屬兩部,不在同部之內。戍吏日迹從第四燧南界向南盡于第三燧北界,跨部而迹,已違勤務常規;第四燧南界與第三燧北界間僅有人為分界,一步即可越過,其間距離,亳無縱深可言,如此日迹路徑,尤可怪異。以是知“隧”上一字新釋文作“四”,不塙。候長、候史執行巡查天田邊塞行迹,勤務路線率皆由部內一端盡于另一端,而無跨部值勤之情事,上引5枚迹簿即是明證。 第1枚居延6.7、第2枚甲渠E.P.T56:25“迹從第四隧南界北盡第九隧北界”,是第四部候長、候史日迹勤務路線,由部最南端第四燧南界,向北巡行盡于部最北端第九燧北界,涵括整個第四部候望戍防轄域; 第3枚甲渠E.P.T56:22“迹從第十燧南界盡第十六燧北界”是第十部候長、候史日迹勤務路線,由部最南端第十燧南界,向北巡行盡于部最北端第十六燧北界,涵括整個第十部候望戍防轄域; 第4枚甲渠E.P.T56:32 “迹從第廿三隧南界盡第廿九隧北界”是第廿三部候長日迹勤務路線,由部最南端第廿三燧南界,向北巡行盡于部最北端廿九燧北界,涵括整個第廿三部候望戍防轄域。 第5枚甲渠E.P.T51:396“迹從第卅隧南界盡鉼庭隧北界”是第鉼庭部候長、候史日迹勤務路線,由部最南端第卅燧南界,向北巡行盡于部最北端鉼庭燧北界,涵括整個第鉼庭部候望戍防轄域。 以上為甲渠河北塞諸部候長、候史日迹勤務路線,皆由部內最南端向北巡行盡于最北一端。亦有由部內最北端向南巡行盡于最南一端者。如上引第4枚甲渠E.P.T56:32 “候史□ 從第廿九隧[北界]盡第廿三隧南界”。又如: 6. 閏月己卯盡丁未積廿九日=迹從第九隧北界盡第四隧南界毋越塞蘭出入天田迹E.P.T56:26 7. 候史□ [閏月己卯盡]丁未積[廿九]日=迹從第廿九隧[北界]盡第廿三隧南界毋蘭越塞天田出人迹 E.P.T56:32 8.候長尊 閏月己卯從當曲隧北界迹南盡不侵隧南界盡丁未積廿九日毋城〈越〉塞出人迹 候史長秋丁未詣官不迹 E.P.T56:28 新釋文“四”字及其上闕文圖版作

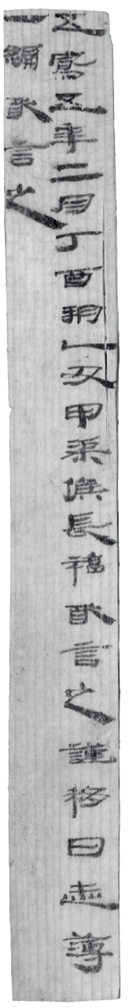

萬歲燧為萬歲部治所,為甲渠候官河北塞最南端烽燧,其南則為卅井候官戍防轄區,其北即為甲渠候官第四部第四燧(P1)。萬歲部下轄萬歲燧(攷古遺址編號T21)、却敵燧(T20)、臨之燧(T19)、第一燧(T18)、第二燧(T17)、第三燧(A9),位伊肯河西北西岸,由南向北建置備防候望。萬歲候長、候史尋常日迹或從萬歲隧南界北盡第三隧北界,或從第三隧北界南盡萬歲隧南界。據此,簡E.P.T51:206第一行可校補“從萬歲”。又據第二行曆日及文例,補釋“從萬歲”上闕文作“三月庚寅盡己未積卅日=迹”,審之圖版簡文殘迹,差可相擬。 第二行“……三月庚寅盡戊戌積九日迹己亥盡丁未積九日病不迹戊申盡癸丑積六日徙囚甲寅盡己未積五日病不迹”。“三月庚寅盡戊戌積九日迹己亥盡”為《集釋》所新釋出,信可敬從。唯原簡文下段“積五日”,“五”字書誤。甲寅盡己未,積六日,簡文當校改作積“六”日。三月庚寅盡己未積卅日,推知三月大庚寅朔。太初以來,兩漢曆日出現“三月大庚寅朔”者五見:1.昭帝始元四年(前83年)、2.宣帝甘露二年(前52年)、3.光武帝建武十八年(42年)、4. 順帝陽嘉四年(135年)、5.桓帝延熹九年(166年)。探方T51出土漢簡753枚,伴出紀年簡69枚72見,可推定年代者10枚,皆出于宣帝、元帝、成帝年間,最早為簡E.P.T51:740“元康元年”,最晚為簡E.P.T51:35“綏和二年十二月”。由是推擬簡E.P.T51:206年屬為宣帝甘露二年,最為可信。 簡E.P.T51:206為甘露二年三月萬歲部候長、候史向甲渠候官月報迹簿正文簡。筆者又檢得一年代相近之月報候官迹簿篇題簡(請見附圖)。[2]如下: 五鳳五年二月丁酉朔乙丑甲渠候長福敢言之謹移日迹簿 一編敢言之 A /候史定 B 居延267.15(A8) 簡為甲渠塞某部候長福月報候官迹簿,由候史定編製,簡背有候史定簽署。其字體書寫風格與簡E.P.T51:206相仿,請看下表比較:

證兩簡當同為萬歲部月報迹簿,由候史定先後所製。五鳳五年即甘露元年。《漢書‧郊祀志》1252:“改元曰五鳳。明年,幸雍祠五畤。其明年春,幸河東,祠后土,赦天下。後間歲,改元為甘露。”改元詔書五鳳四年十二月前當已下達,故新春伊始,邊地漢簡已見“甘露”年號,如金關簡T10:335 “甘露元年正月丁卯朔己巳南鄉有秩良敢言之”。地處更遠者,敦煌懸泉II0216③:137“甘露元年二月丁酉朔己未”。漢簡紀時,其年號固有滯後現象。如居延簡311.34“五鳳五年正月丙子尉史壽王付第廿八隧長商奉世”甲渠簡F31:3“臨木部五鳳五年三月日迹簿”懸泉簡I 0205S:17“五鳳五年十一月”。居延簡267.15明白顯示五鳳五年(甘露元年)二月甲渠塞萬歲部戍吏為候長福、候史定。盡甘露二年三月仍在任。故甲渠E.P.T51:206簡首兩行闕文可分別補作“候長福、候史定”。 或以為居延簡267.15為甲渠候長,甲渠簡E.P.T51:206為萬歲候長,兩者非同一部,何可類推?此疑非也。就語法學句法結構而論,甲渠候長與萬歲候長兩者為“同型異構”之主從短語,表層形式相同無別,內部深層結構有異。“甲渠”為領屬性加語,修飾端語“候長”,其語意內涵泛指甲渠候官轄下所領屬任一部候長;“萬歲”為限制性加語,修飾端語“候長”,其語意內涵限制專指萬歲部之候長。換言之,在某一特定時間、人物,所謂甲渠候長與萬歲候長,完全可指涉同一人物。當然,以上分析,必待“甲渠”語法功能塙證為領屬性加語,而非限制性加語,否則即成虛話。此植基于甲渠候官部燧建置精確攷訂。今檢得三十餘枚簡文載有“甲渠候長、甲渠候史”者,多數泛指甲渠候官轄下某部候長、候史。則居延簡267.15甲渠候長福與甲渠簡E.P.T51:206為萬歲候長福為同一人;候史定亦然,著無疑義。 勞榦先生《釋漢代亭障與烽燧》、陳夢家先生《漢簡所見居塞邊郡與防禦組織》較早研究邊郡塞防制度候望組織,李均明先生《甲渠候官規模考》、;宋會群、李振宏:《漢代居延甲渠候官部燧考》,全面精塙攷訂甲渠候官所轄部燧建置。[3] 陳夢家先生以為“甲渠候長可以是甲渠候官下某一部候長,也可以是甲渠部候長。”[4]李均明先生循陳夢家先生之論,以為“甲渠候史當亦然。陳先生所說兩種可能性都存在。” 又以甲渠候長專指甲渠部候長者,擧居延簡267.15“五鳳五年二月丁酉朔乙丑甲渠候長福敢言之謹移日迹簿一編敢言之(A面) /候史定(B面)”為例,云“這是一份由候史起草,以候長名義發出的文書。還没有充分的證據能排除這裡的‘甲渠候長、候史’專指甲渠部候長、候史的可能性。”[5] 李先生判定甲渠候官是否建置甲渠部在疑似之間。筆者不敏,上文據《居延新簡集釋》高解析紅外線圖版,完整復原甲渠簡E.P.T51:206釋讀,證實居延簡267.15所稱“甲渠候長福”為萬歲候長福。居延、肩水漢簡三十餘枚簡文載有“甲渠候長、甲渠候史”者,多數泛指甲渠候官轄下某部候長、候史。既是泛指,則所謂“專指”乃偽命題,設若甲渠候官轄下果有“甲渠部”,云泛指,則已涵括甲渠部之候長、候史,無由且不得云“專指”。且夫已刊三萬餘枚,甲渠候官轄下諸部屢屢見稱,獨所謂“甲渠部”未之或見,其為甲渠候官轄下無有“甲渠部”之默證乎?所謂“甲渠候長、甲渠候史專指”云云,乖違史實。 綜上疏理,校補甲渠簡E.P.T51:206完整簡文作: [候長福 三月庚寅盡己未積卅日=迹從萬歲]隧南界盡第三隧北界毋蘭越塞天田出入迹 [候史定] 三月庚寅盡戊戌積九日迹己亥盡丁未積九日病不迹戊申盡癸丑積六日徙囚甲寅盡己未積五〈六〉日病不迹 附圖

[1] 張德芳主編,李迎春著:《居延新簡集釋》第三冊,蘭州:甘肅文化出版社,2016年,圖版第244頁,集釋第466頁。 [2] 簡牘整理小組:《居延漢簡(叁)》(臺北:中央研究院歷史語言研究所,2016年)第171頁 [3]勞榦:《釋漢代亭障與烽燧》,《勞榦學術論文集甲編》,臺北:藝文印書館,1976年,第699—720頁;陳夢家:《漢簡所見居塞邊郡與防禦組織》,《漢簡綴述》北京:中華書局,1980年,第37—95頁;李均明:《漢代甲渠候官規模考(上)(下)》,《文史》,北京:中華書局,1992年,第34輯第25--45頁、第35輯第81--92頁;宋會群、李振宏:《漢代居延甲渠候官部燧考》,《史學月刊》1994年第3期第14--20頁,收入李振宏:《居延漢簡與漢代社會》(北京:中華書局,2003年),第149--165頁。 [4]陳夢家:《漢簡所見居塞邊郡與防禦組織》,第53頁。 [5]李均明:《漢代甲渠候官規模考(上)》,第34--35頁。 (編者按:本文收稿時間爲2018年3月21日20:10。) (责任编辑:admin) |

||||||||||||||||||||||||||||||