|

基金项目:本文属于国家社会科学基金重大项目“丝绸之路出土各族契约文献整理及其与汉文契约比较研究”(项目编号:14ZDB030)阶段性成果之一。

作者简介:陈国灿,武汉大学出土文献与传统经济研究所。

吐蕃占领敦煌六十余年间的不少契约文书现已面世,除了大批汉文契外,还有不少吐蕃文契,由于此期间使用吐蕃地支纪年法,十二年一个轮回,以致于无法确定各契的确切年代,只有借助其他与之相关的有确切纪年文书来比对,作出判断。三十年前,我曾遵循此法对敦煌部分汉文契约写过一篇《敦煌所出诸借契年代考》①,现在看基本上是可以成立的,但还不深入,也没有对年代问题作一种宏观上的考察。

现在读到日本学者武内绍人的《敦煌西域出土的古藏文契约文书》②,他搜集了38件出自敦煌的吐蕃文契约,都作了具体年代的相对推定,断在公元820?~847年这个区间,总的看,断代偏重在吐蕃统治晚期。

再看国内学者们对汉文契约年代的推断,唐耕耦、陆宏基的《敦煌社会经济文献真迹释录》出版较早,收录了30个地支纪年的汉文契,断在公元803-839?年这个区间,总的看时间大多偏前。1995年出版的张传玺《中国历代契约会编考释》至少载入了35件,沙知1998年出版的《敦煌契约文书辑校》也收入了35件,两书的断代与唐、陆氏所断基本相近。

然而学者们在推定其地支年代时,都忽略了一个问题,就是为什么既有各种汉文契,又出有吐蕃文契,是两种文字契的随意并行,③还是有个时间上的先后区别?如果是随意并行,又为何在吐蕃占领前期不见有吐蕃文契,而晚期又不见有汉文契?如果说在时间上有先后的不同,那先后的分界线在哪里?何以会出现此分界线?带着这些问题,我仔细考察了“永寿寺文书”。

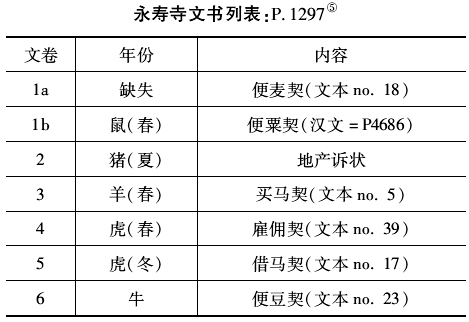

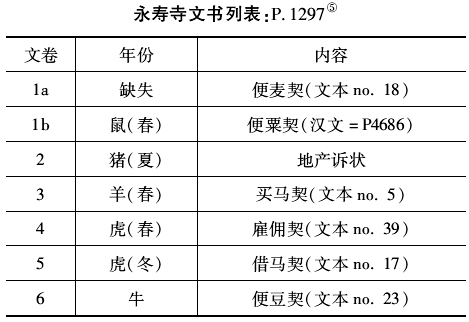

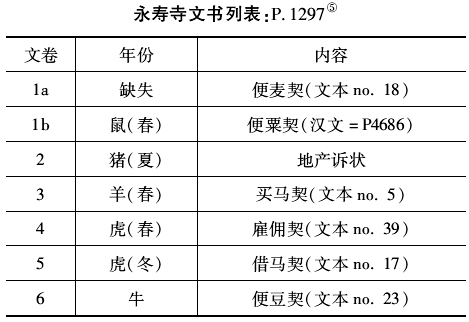

“永寿寺文书”(P.1297号卷)是一件对研究上述问题很有价值的卷子,武内绍人对其作过仔细的研究,它是由八张旧契纸粘贴而成、再利用其背面抄写汉文《宅经》一类文字的长卷,粘贴抄写的时间,推测在吐蕃统治已被推翻的848年以后不久。旧契纸包括六份藏文契和一份汉文契(含附2契)。这七份契约均直接或间接与“永寿寺”有关,故武内绍人将其命名为“永寿寺文书”。七份契约“没有形成任何顺序”,④不过,武内绍人还是对其作了一个列表排列,表引如下:

武内绍人说:“如果我们把它们重新按6-4-5-3-2-1b-1a编排,在说明时从右到左,这些文本会显示出按时间编排的顺序。”⑥这个编排顺序,关键在于1a与1b的关系,武内绍人在他所排的1a卷前的说明文字云:此卷“是P.1297中的另一份永寿寺文献。在第一行的开头部分有一段空白处,本应填写契约日期。虽然没有日期,与此文本前面的三份汉文契约对比,表明这份契约最有可能的时间是同一鼠年。”⑦此处所言“前面的三份汉文契约”是指子年二月二十二日孙清便粟契及后附的子年三月廿八日僧宝积便豆契、子年四月二日氾金茂便豆契,表明三份汉文契在藏文契之前,在序列上如果反过来不是将子(鼠)年排在最后,而是最前,就可看出另一番深意,即:

1b 子年(春)

汉文:子年二月孙清于永寿寺便粟契(汉文=P4686)

汉文:子年三月廿八日僧宝积便豆契(汉文=P4686)

汉文:子年四月二日氾金茂便豆契(汉文=P4686)

1a 鼠年(?)

藏文:鼠年(?)夏孜孜于永寿寺便麦契

2 牛年(春)

藏文:牛年康达仓于永寿寺便豆契

藏文:牛年永寿寺寺户□□德于永寿寺便豆契

3 虎年(春)

藏文:虎年僧人张海增雇谢比西割麦契

4 虎年(冬)

藏文:虎年冬郭央勒于永寿寺和尚张灵显处借马契

5 羊年(春)

藏文:羊年春张本查从查家拉赞处购马契

6 猪年(夏)

藏文:猪年地产诉状文书如此就可看到,由汉文契变为用吐蕃文书写契的拐点就在子(鼠)年。现在将此年三汉一藏两种文字的契约做一对比考察,先看《子年孙清便粟契》:

子年二月廿三日,悉董萨部落百姓孙清,为无粮用,今于永寿寺便佛物粟汉斗叁硕。其粟请限至秋八月末送纳,如违,倍,仍任掣夺家资用充粟直。如身有东西不在,及依限不办填还,一仰保人等依时限还足。恐人无信,故立此契为凭。

便粟人孙清(朱印)

保人兄孙昌奴(朱印)

见人

见人僧宝积(署名)⑧

子年二月廿八日,僧宝积为无牛 ,今于功德粟便豆汉斗两硕捌斗。 ,今于功德粟便豆汉斗两硕捌斗。

子年四月二日,氾金茂便豆壹汉硕。

再看藏文《夏孜孜于永寿寺便麦契》(P.1297-1),多年前王尧、陈践先生对此契有过汉文的译文,转录于下:

宁宗部落之夏孜孜因无种子及口粮,濒于贫困危殆,从永寿寺三宝及十方粮中,商借麦及青稞八汉硕,还时定为当年秋八月三十日,送至永寿寺之掌堂师与沙弥梁兴河所在之寺户库中。到时不还,或单独出走,借一还二,即或从孜孜家中牵走牲畜,抄去衣服用具,迳直从团头手中夺走也无辩解,更无讼词。若孜孜不在,着其子夏冲赉照前项所述交来。

中证人王悉道和周腊赉盖,同时孜孜自愿承担,印章加签字。

(下有圆形印章四枚)⑨

此译文的基本内容,与上述汉文孙清契文内容大体相类似。两契的便粮人都是汉人,便的都是永寿寺的佛物粮,偿还时间都约定在当年秋八月末,证人也都是汉人,何以孙清契用汉文书写,接续其后的僧宝积、四月的氾金茂继续在用汉文书写,而到夏孜孜借粮时却用吐蕃文书写契约了?而且两契就发生在同一年。四月二日及以前的契均为汉文,以后的契均为吐蕃文,这一现象的出现很值得注意,它不可能是敦煌人随意选择的结果,显然是基于某种规定才出现的变化。最有可能的解释是,在这一年的四月二日以后不久,吐蕃统治当局对民间订立契约下达过立契一律用吐蕃文书写的命令。孙清、僧宝积、氾金茂等便粮契写在此令之前,而夏孜孜便麦立契发生在此令下达之后。正是由于有这一道命令,故而永寿寺此后的各年契约,如鼠年便麦契、牛年便豆契、虎年雇人割麦契、虎年借马契、羊年购马契等,虽然都是汉人之间的交易,都不得不用吐蕃文来书写契约了。尽管目前还未找到下达此变更命令的直接依据,但是,在S.2228系列古藏文文书中的一件《关于林苑归属的诉状》⑩里,可以看到,吐蕃统治者在鼠年确曾下达过调整草地和农田,收回寺院供养地、分赐百姓的变革命令,永寿寺契约文书反映出的表象,正遥相呼应地映证了鼠年的变革。(11)

那么,吐蕃当局下达立契一律用吐蕃文书写命令的“子年”(即“鼠年”),又是公元的何年?这可从永寿寺存在的时间作出考察。武内绍人认为:“按照敦煌寺院列表,永寿寺的名字出现在821(即P.3336),835(P.2404)和835?(S.4912)的列表中,但在806(S.542v)的列表中未出现,在850(P.994)的列表中消失。所以,永寿寺在吐蕃统治敦煌末期或归义军早期消失或改名。”(12)

这里应指出的是,敦煌汉文卷S.542v号《戌年六月十八日诸寺丁壮车牛役簿》的戌年,并非武内绍人说的806年,据考应为公元818年文书,(13)其所列诸寺中,并无永寿寺名。表明永寿寺是在818年以后才出现的,它只存在于821~850年这一时段内。而武内绍人所云“永寿寺修建于吐蕃统治敦煌中期(810年前后)”;“永寿寺的存在可能局限于从810年到840年左右”,(14)都是基于将《戌年诸寺丁壮车牛役簿》误定为806年后出现的误判。

永寿寺既然是在吐蕃统治敦煌晚期的821年才出现的佛寺。在此后吐蕃统治期间内有两个子年,第一个子年为832年(壬子),距永寿寺新建已有十余年,寺库粮食应有相当的积累,具备了出贷的能力,这应该是《子年孙清于永寿寺便粟契》的时间。武内绍人对此鼠年断为“即832或844年”(15)。如以844年为鼠年,那么后面的羊年为851年,猪年为855年,这与848年张议潮起兵推翻吐蕃统治,改用干支纪年的历史不符,因此,以鼠年为844年的可能性并不存在,只能是832年。所以,日本山本达郎、池田温在东洋文库编《敦煌吐鲁番社会经济资料集》三《契约》卷时,将本件子年确定为832年是不错的。(16)

永寿寺文书的重要价值在于呈现了一个人们未知的历史事实,就是在子年(832)四月,吐蕃统治当局有过对民间契约书写文字的规定,故而在此以前的便粟契、便豆契还是在传统地用汉文书写,而在四月以后的便麦契、便豆契、割麦契、借马契、购马契,却都一律改用吐蕃文来书写了。这个事实提供了一个以公元832年作为吐蕃占领敦煌时期判断契约文书年代的分水岭,即凡汉文书写的契约,其地支纪年均在公元832年以前;凡用吐蕃文书写的契约,基本上都是在公元832年或其以后的契约。

用上述这一标尺来审视已有的汉文契断年,就感到有必要对诸家原有的年代推断作出重新审视了。在沙知、张传玺等先生的著录中,如:

P.3444+3491寅年(834?)丝绵部落百姓阴海清便麦粟契

P 3444v寅年(834?)上部落百姓赵明明便豆契

P.2502v寅年(834?)思董萨部落百姓钘兴宜便麦契

P.2502v寅年(834?)宗荣奴便麦契

P.3422v卯年(835?)曷骨萨部落百姓武光儿便麦契

P.2686巳年(837?)普光寺人户李和和便麦契

P.2686巳年(837?)僧广惠憧便粟契

P.2686巳年(837?)纥骨萨部落百姓王清清便麦契

P.2964v巳年(837?)令狐善奴便刈价麦契

P.3730v未年(839?)纥骨萨部落百姓吴琼岳便麦契

S.4192v未年(839?)张国清便麦契(17)

以上11件汉文契,其中地支纪年都被推定在832年以后,不过,在每个年号后都标有一“?”,表示是有疑问的,可见,这些推定都是有待重新研究的,例如P.3730v《未年纥骨萨部落百姓吴琼岳便麦契》,也是一件永寿寺的贷粮契,转录契文于下:

未年四月三日,纥骨萨部落百姓吴琼岳为无粮用,今于永寿寺僧手下便佛物粟汉斗捌硕。其粟请限至秋八月末送纳,如违限,倍,一任掣夺家资杂物等,用充粟直。中间身不在,一仰保人等代纳。恐人无信,故立此契为凭。便粟人吴琼岳(押) 保人男恩子 保人僧灵俊(押)保人男悉 |悉 |悉 |洛易| 五月十一日吴琼岳便豆两硕捌斗|琼岳|洛易|保人男锺爱 保人僧未年四月四日,纥骨萨百姓龙华子便捌斗贰胜|华子|洛易|吴琼岳便麦契的行文格式与前引孙清契完全一样,都是向永寿寺便粟。不同的是孙清在子年,吴琼岳在未年,而此未年不可能是832年孙清契以后的未年,那时的契约都以吐蕃文立契了,已有吐蕃文《羊年春张本查从查家拉赞处购马契》为证。因此,只能是孙清契以前的未年,即丁未年,亦即公元827年。可见将其推定为839年实属不当。 |洛易| 五月十一日吴琼岳便豆两硕捌斗|琼岳|洛易|保人男锺爱 保人僧未年四月四日,纥骨萨百姓龙华子便捌斗贰胜|华子|洛易|吴琼岳便麦契的行文格式与前引孙清契完全一样,都是向永寿寺便粟。不同的是孙清在子年,吴琼岳在未年,而此未年不可能是832年孙清契以后的未年,那时的契约都以吐蕃文立契了,已有吐蕃文《羊年春张本查从查家拉赞处购马契》为证。因此,只能是孙清契以前的未年,即丁未年,亦即公元827年。可见将其推定为839年实属不当。

又如《吐蕃卯年敦煌武光儿典车便麦契》(P.3422v),张传玺、沙知均订为“835?年”,亦未言依据,而唐耕耦订在823?年,并注云:“武光儿亦见于S.1475号背‘赵卿卿便麦契’,(见人)李骚骚亦见于S.1475号背残契”(18)。S.1475号为《佛经疏释》,由16纸粘贴而成,其另面有14件地支纪年契约,实为吐蕃占领敦煌前期文书,经考证均为公元815~823年汉文契约。(19)既然武光儿契中有二人见于这一时段,也可证明将此卯年断为835?年之不妥,唐耕耦订在823年则是正确的。

《吐蕃未年敦煌张国清便麦契》(S.4192),张传玺、沙知均订为“839?年”(20),唐耕耦订在803?年,(21)比张、沙早36年。张国清又见于社司转帖P.5016、P.5003号。诸家所订均未言依据,相比较而言,将此未年订在803年似乎太早,如将其订在827年则更趋合理,因为在P.5016社司转帖中同列的“社人‘马清’见于S.2041《大中年间儒风坊西巷社社条》第二部分,这一部分的时间在吐蕃统治敦煌后期。”(22)

类似的汉文契断代问题,都有待学者们依据前论的历史性标尺,重新作出具体的判定。

再看吐蕃文契,武内绍人对每件契的年代都有相对的推定,灵活性太大,其实有了永寿寺文书中提供的那个标尺,有些年代是可以确定的,至少是与永寿寺有关的诸件,如:

鼠年(?)夏孜孜于永寿寺便麦契,可定在832年,而不是武内绍人推定的“832年或844年”。

牛年康达仓于永寿寺便豆契,可定在833年,而不是武内绍人推定的“821年或833年”。

牛年永寿寺寺户□□德于永寿寺便豆契,同样也应定在833年。

虎年僧人张海增雇谢比西割麦契,武内绍人作“834±”,从本契的前后诸契年代关系可明确定为834年。

虎年冬郭央勒于永寿寺张灵显处借马契,也应在834年,而不是武内绍人推定的“接近于822或834年”。

羊年春张本查从查家拉赞处购马契,应在839年,而不是武内绍人推定的“827或839年”。

另外,S.2228系列古藏文文书中,有四件吐蕃文契约,即《狗年夏和尚张灵贤出借布契残卷》当在842年,《猪年二月通颊兑兑与和尚张灵贤伙种田契》、《猪年二月阿骨萨部落何山子向张贪勒借青稞契》、《猪年夏潘拉子向张贪勒借青稞、小麦契》(23)当在843年。四契中的张灵贤、张贪勒都是永寿寺的管事者,由此证明此四契也应是永寿寺的文书。

对于永寿寺文书以外的敦煌吐蕃文契约定年,也应参照前论的标尺,其地支纪年基本上都在832年或其以后。至于敦煌以外地区的吐蕃文契约定年,则须依据历史背景和相关因素判断。

注释:

①拙文:《敦煌所出诸借契年代考》,《敦煌学辑刊》第5辑(1984年),后收入拙著:《敦煌学史事新证》,甘肃教育出版社,2002年,第327~344页。

②[日]武内绍人著;杨铭,杨公卫译;赵晓意校:《敦煌西域出土的古藏文契约文书》,新疆人民出版社,2016年。

③王尧、陈践注意到这一问题,认为“藏文、汉文两种文字都作为正式的、官方的文字被普遍使用,‘契约’在当时社会上系公认的一种有效证书,藏文、汉文具有同时价值。”(氏著:《敦煌古藏文文献探索集》,上海古籍出版社,2008年,第259页),似乎认为两种文字都一直平行存在着。

④[日]武内绍人著;杨铭,杨公卫译;赵晓意校:《敦煌西域出土的古藏文契约文书》,第159页。

⑤[日]武内绍人著;杨铭,杨公卫译;赵晓意校:《敦煌西域出土的古藏文契约文书》,第158页。内容栏内的“文本”号,是武内绍人在其著作中对吐蕃文契的编号。

⑥[日]武内绍人著;杨铭,杨公卫译;赵晓意校:《敦煌西域出土的古藏文契约文书》,第159页。

⑦[日]武内绍人著;杨铭,杨公卫译;赵晓意校:《敦煌西域出土的古藏文契约文书》,第209页。

⑧唐耕耦、陆宏基的《敦煌社会经济文献真迹释录》(第二辑,全国图书馆文献缩微复制中心,1990年)第78页载此契未标公元年。沙知的《敦煌契约文书辑校》(江苏古籍出版社,1998年)第130页载作公元832?。张传玺的《中国历代契约会编考释》(北京大学出版社,1995年)第367页作公元832?,所据源自日本东洋文库《敦煌吐鲁番社会经济资料集》三《契约》第98~99页。

⑨本契借粮人“夏孜孜”(hva dze-dzes),[日]武内绍人著;杨铭,杨公卫译;赵晓意校:《敦煌西域出土的古藏文契约文书》第67页作“华折折”。此处据王尧、陈践编著《敦煌吐蕃文书论文集》译文(四川民族出版社,1988年)第16页。后收入二氏:《敦煌古藏文文献探索集》,第259~260页。

⑩贡保扎西、杨铭《Or.8210/S.2228系列古藏文文书及相关问题研究》对本诉状有汉译文(2015年10月“丝绸之路出土民族契约研究国际学术论坛”论文,待刊)。

(11)对鼠年(832)吐蕃在敦煌的变革将另文详论。

(12)[日]武内绍人著;杨铭,杨公卫译;赵晓意校:《敦煌西域出土的古藏文契约文书》,第159页注①。

(13)对此戍年,藤枝晃订为806年,池田温订为818年。依据其中一些丁壮的姓名,又见于《辛丑年(821)诸寺户请贷麦种牒六件》(北图咸字59号),断其为公元818年应是可信的。参见拙文:《敦煌所出诸借契年代考》,《敦煌学辑刊》第5辑(1984年),后载《敦煌学史事新证》第331页。

(14)[日]武内绍人著;杨铭,杨公卫译;赵晓意校:《敦煌西域出土的古藏文契约文书》,第159页。

(15)[日]武内绍人著;杨铭,杨公卫译;赵晓意校:《敦煌西域出土的古藏文契约文书》,第209页。

(16)山本達郎,池田温编:《敦煌和吐鲁番中的社会和经济历史文献》Ⅲ(契约),東京:東洋文庫,1987年,第98页。

(17)以上诸契见于沙知:《敦煌契约文书辑校》,第131~150页;张传玺:《中国历代契约会编考释》,第368~375页,2014增补出版的《中国历代契约粹编》,第336~343页。

(18)《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑,第93页。李骚骚为武光儿契中的“见人”。

(19)拙文:《敦煌所出诸借契年代考》,《敦煌学辑刊》第5辑(1984年),后载《敦煌学史事新证》,第327~344页。

(20)张传玺:《中国历代契约会编考释》,第375~376页。沙知:《敦煌契约文书辑校》,第150~151页。

(21)《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑,第79页。

(22)宁可,郝春文辑校:《敦煌社邑文书辑校》,江苏古籍出版社,1997年,第319页。

(23)四件契约汉译文见[日]武内绍人著;杨铭,杨公卫译;赵晓意校:《敦煌西域出土的古藏文契约文书》,第343~344页。

(责任编辑:admin) |