|

摘要:關於《清華大學藏戰國竹簡(七)》的寫手,目前學界有兩抄手和一抄手兩種觀點。本文依據字符的出現數、篇覆蓋面、構形易變性等因素,篩選若干字迹調查的關鍵字和構件,通過寫法與書法風格兩方面窮盡、量化的調查比對,認定清華七同一寫手的意見不能成立;而将兩位抄手的字迹置於整個楚簡字迹差異的大背景來看,又具有師承或師出同門的關係。 關鍵詞:《清華七》 寫手 字迹 《清華大學藏戰國竹簡(七)》(以下簡稱《清華七》)發佈後,整理者在《本輯說明》中講到“從形制、文字而言,《子犯子餘》與《晉文公入於晉》,《趙簡子》與《越公其事》分別相同,應是兩位書手所錄[1]。”而在簡帛論壇中,網友松鼠認為“《越公其事》與《趙簡子》及《子犯子餘》、《晉文公入於晉》均爲一人所写,该抄手参与抄写《皇門》、《鄭武夫人規孺子》等篇[2]。”其後網友ee[3]、子居[4]均同意網友松鼠的觀點。 僅從《清華七》內部進行考察,由於各篇字迹前後一致,可以排除同篇不同抄手的可能。《子犯子餘》、《晉文公入於晉》二篇同一抄手(以下簡稱“字迹單位A”),《趙簡子》、《越公其事》二篇同一個抄手(以下簡稱“字迹單位B”)暫無爭議,筆者亦認同這一點。寫手问题的爭議主要在字迹單位A、B是否同一抄手上,有必要作進一步研究。 寫手的判斷是一個複雜問題,因此事實分析認定則要盡可能客觀,這就需要在研究方法上建立較為科學的程序。以往在楚簡字迹的寫手判定上除目測外,多選取代表字進行字迹比較,但所選用的比較對象比較有限。事實上,即便是來自不同抄寫集團的抄手在書寫筆畫簡單或寫法變異較少的字時,字迹相近的情況也時有發生。寫手的異同自然可以通過比較相同的字來判斷,但選擇的字例是否具有代表性,其出現頻率是否足以體現寫手的書寫習慣,都是需要交代和說明的。如果只選擇有利於結論的比較對象,且又無法窮盡性地考察該對象在語篇中所有字迹情況,得出的結論就很難令人信服。當然,我們難以確保大量的字符在不同語篇中高頻出現,而構件的出現頻率比字符高得多,其特徵同樣能體現寫手的書寫習慣。因而當字符的出現頻率不能滿足寫手判定的需要時可以考慮加入相同構件進行比較研究。 在對代表字進行比較時,目前多以“寫法”作為考察標準。“寫法”是人們对手寫文字形态的通用描述語,“所謂寫法,主要指文字的寫法,即字的基本構成成分和以怎樣的方式構成[5]”。具體地應當包括筆畫順序、方向、數量、形狀、各偏旁構件的配置和空間結構等。楚簡文字字形豐富,同一字往往有很多種不同寫法,但對於清華簡這樣的經、史材料而言,多屬於“非自述型筆迹[6]”,那麼其中同字異寫的情況可能與寫手的習慣有關,亦有可能受到抄寫底本的影響,如《清華六》中《鄭文公問太伯》的甲篇和乙篇為同一寫手所書[7],卻因底本不同而造成相當多的字的寫法截然不同,因此寫法能够作为参考依据之一,但不能作為寫手判斷的唯一標準。 此外,也有的字迹研究中用較為模糊的“字形扁平”、“筆鋒銳利”、“筆畫圓轉流暢”等詞彙進行風格概括。然較為專業的寫手必定經過師承和長時間的訓練,而師承關係很容易造成不同的寫手在字形寫法乃至風格上非常相近的情況,但個人的書寫習慣總會在某些細微處體現出來,通過仔細比較研究,這些細微處可以被歸類和落實,而非停留在籠統的風格描述層面。 基於以上認識,本文在《清華七》寫手問題研究的方法上注重以下幾個方面: 1、由於《清華七》兩個字迹單位風格相近,本文在寫手判定中重点討論體現寫手書寫習慣的差異性,并以定量研究的方式說明這些差異是否具有穩定性。同時本文亦關注二者的共同性,以說明兩個字迹單位或兩位抄手之間的聯繫。 2、本文試圖全面地考察體現寫手書寫習慣的字迹差異,主要包含兩個層面,一為寫法層面差異,包括異寫和異構。其中“異寫”包括筆畫方向(如 3、本文將採取定量研究法以確保所選擇的字符或構件能夠反映寫手的書寫習慣。在差異性研究中選擇在兩個字迹單位中出現頻率均不小於2的字符為例證對象。當字符的覆蓋面和出現頻率不能滿足研究需要時,將選擇在兩個字迹單位中出現頻率均不小於2的構件為例證對象。為盡可能地避免人為選擇方面的因素,凡作為比較對象的字符或構件均窮盡舉例,以原圖加出處的方式體現,如“ 4、本文將忽略寫法缺乏變化的字形或構件,如“人、以、王、土、日、乃”等。這些字形或構件在楚文字體系中寫法具有一定的普遍性,不同寫手之間的差異不大,無法作為寫手判定的可靠依據。 5、寫手習慣的差異包括了用字習慣的差異。《清華七》兩個字迹單位中出現了不少同詞異字現象,如表示“沒有”之意時,字迹單位A中全用“無”字,字迹單位B全用“亡”字。儘管“亡”字亦出現在字迹單位A中,但僅表示滅亡之意。這種現象可能與寫手自身的用字習慣有關,但受底本影響的可能性更大,因而不作為本文的考察範圍。 一、字迹單位A、B差異性研究 (一)寫法差異 在《清華七》兩個字迹單位的共有字符中,出現了常用字或常用構件寫法截然對立的情況,下面以“或”、“孤”、“起”、構件“老”為例。 (1)或 該字末筆在兩個字跡單位中出現異寫。

字迹單位A——末筆為直筆 字迹單位B——末筆為曲筆 (2)孤 該字在兩個字迹單位中主筆出現異寫。

字迹單位A——“瓜”旁主筆延長作 字迹單位B——“瓜”旁主筆豎直作 (3)構件“老” 兩個字迹單位中構件“老”在“老”字和“

字迹單位A——構件“老”頭部一筆彎曲 字迹單位B——構件“老”頭部一筆豎直 (4)起 該字在兩個字迹單位中的所從構件截然對立,屬於異構現象。

字迹單位A——從辵,從己 字迹單位B 從辵,從巳 從走,從巳 (二)書法差異 書法層面差異主要落實到筆畫交接、彎曲程度、長短、起筆、體式等細微的差異,下面分別展開論述。 1.筆畫交接的差異 在符合字法的情況下,筆畫的交接方式存在一定的隨意性,但對於同一書手而言,交接方式亦存在明顯的規律性,通過頻率統計可知某一書手的習慣性書寫方式。下面以構件“勿”和“而”字為例。 (1)構件“勿” 有些筆畫本不交接,但有些寫手常常會因為不懂得避讓而造成筆畫交接的衝突和矛盾,而另一些寫手則懂得化解衝突。字迹單位A中構件“勿”共出現6例,其中5例“勿”的上方撇畫與左側構件的撇畫交接,僅1例

字迹單位A “勿”的上方短撇與左側部件交接83.3% “勿”的上方短撇與左側部件不交接16.7% 字迹單位B “勿”的上方短撇與左側部件的撇畫交接18.8% “勿”的上方短撇與左側部件不交接81.2% (2)而 該字在兩個字迹單位中左下方兩筆的交接方式不同。在字迹單位A中,“而”字共出現11次,左下方兩筆全部交接與前一筆的末端,且多有頓筆,如

字迹單位A 交接點在前一筆的末端100% 字迹單位B 交接點在前一筆的末端16.7% 交接點在前一筆的中間83.3% 2.筆畫彎曲程度差異: 如果字的體式、形態都能夠通過師承而得,那麼線條彎曲程度涉及到發力點的前後,用毛筆書寫時線條的發力點位置是非常個性化的,而對於同一寫手而言又是相對穩定的,如同走路時腳掌發力部位的不同。字迹單位A的線條多前端發力,而字迹單位B的線條後端發力,這樣的差別不支持四篇同一抄手。下面以構件“止”和構件“巳”為例。 (1)構件“止” 該構件非常常見,為避免位置不同所造成的字跡差異,此處只研究位於字符下方或右下方的構件“止”,在字迹單位A中共34見,其中73.3%的“止”末筆作直筆,這是源於發力點在前的緣故。而在字迹單位B中位於字符下方或右下方的構件“止”共101見,其中95.7%的“止”末筆作弧形彎曲,發力點靠後。

字迹單位A 末筆發力點靠前,線條較直73.3% 末筆發力點靠後,線條呈圓弧彎曲26.7% 字迹單位B 末筆發力點靠前,線條較直4.3% 末筆發力點靠後,線條呈圓弧彎曲95.7%  趙簡子6-12 趙簡子6-12 趙簡子5-26 趙簡子5-26(2)構件“巳” 構件“巳”在字迹單位A中3見,末筆發力點均靠前,顯得較直挺;字迹單位B中構件“巳”12見,其中10例末筆發力點偏後,以致于末筆多呈U型彎曲,雖有二例末筆偏直的情況,但此二例的“巳”部位於字符的右上方,部件層級較小,為給下方部件留出書寫空間而不得已使用直筆。

字迹單位A——構件“巳”末筆較直 字迹單位B 構件“巳”末筆較直16.7% 構件“巳”末筆呈現弧形彎曲83.3%  趙簡子2-31 趙簡子2-31 趙簡子8-10 趙簡子8-10 趙簡子9-25 趙簡子9-253.筆畫長短的差異 (1)為 “為”字在字迹單位A中17見,其中僅一例寫作

字迹單位A “ 上下結構,末兩橫明顯偏右82.3% 上下結構,末兩橫為長橫11.8% 字迹單位B 上下結構,末兩橫為長橫100% 4.起筆的差異 兩個字迹單位的橫畫、縱畫的起筆方式均有不同,當然無論哪個寫手在起筆時總有細微的差異,但通過頻率統計可以找到一個寫手的習慣性起筆方式,進而區分不同習慣的寫手。先看橫畫起筆。橫畫由於直落筆,在起筆後必然要做一個調鋒的動作。在字迹單位A中,寫手在起筆後通過立即提筆藏鋒鋪毫的方式調整筆鋒,多作 (1)天 改字在字迹單位A中4見,其長橫畫均在起筆後立即駐鋒鋪毫發力。在字迹單位B中14見,排除3例字迹不清的情況,有9例長橫畫起筆時明顯露鋒,有內擫傾向,不立即駐鋒鋪毫,而通過運腕轉筆的方式調整筆鋒,線條後端發力,可以視為字迹單位B寫手的習慣性動作。有2例有駐鋒的動作,可視為特例。由此可知兩個字迹單位的橫畫習慣性起筆方式有穩定性差異。

字迹單位A——“天”字長橫畫在側鋒起筆後立即駐鋒鋪毫100% 字迹單位B “天”字長橫畫在側鋒起筆後立即駐鋒鋪毫21.4%  越公其事第一章2-28 越公其事第一章2-28“天”字長橫畫起筆後通過運腕轉筆的方式調整筆鋒,多形成上方突出的釘頭64.3% 字迹不清21.4% (2)“ 從縱向主筆的起筆看,字迹單位A的縱向主筆多側鋒起筆,提筆鋪毫調整筆鋒,線條由粗到細,如

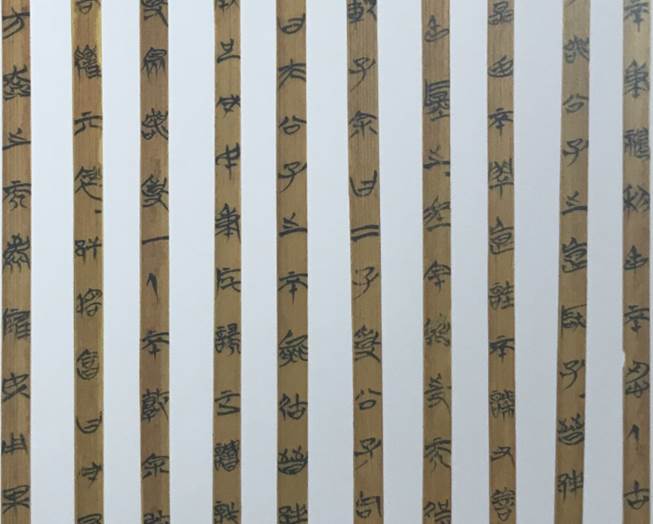

字迹單位A 縱向主筆從粗到細85.7% 縱向主筆中間粗兩頭細11.5% 字迹單位B 縱向主筆從粗到細13.0% 縱向主筆中間粗兩頭細87.0%  越公其事第一章3-6 越公其事第一章3-65.體勢差異 《清華七》兩個字迹單位在體勢上差異明顯。《子犯子餘》、《晉文公入於晉》、《越公其事》三篇簡寬相同,《趙簡子》僅略寬0.1cm,簡寬相同對於同一書寫者而言書寫感受應當是一致的,但字迹單位A的字形有明顯縱向取勢的傾向,且時常有簡寬不夠而筆畫殘缺的現象,字迹單位B二篇則字形寬博,有明顯橫向取勢的傾向。這一點從成片的字迹中可以很明顯地感受到: 字迹單位A——縱向取勢  字迹單位B——橫向取勢  體勢在字符中表現為橫向筆畫與縱向筆畫的長短比例,當多數字橫向筆畫明顯較長時,整體體現為橫向取勢,當多數字縱向筆畫明顯較長時,體現為縱向取勢,下面僅以“不”字為例。 1.不 該字橫向與縱向筆畫長短不同,形成字形體式的整體性差異。

字迹單位A——縱向取勢,字形瘦長100% 字迹單位B 縱向取勢,字形瘦長17.3% 橫向取勢,字形扁方82.7%  越公其事第七章45-34 越公其事第七章45-34二、寫手A、B關係討論 以上研究表明,字迹單位A與字迹單位B在書法層面存在較為穩定的差異,整理者關於寫手問題的判斷應當是可信的,即《子犯子餘》、《晉文公入於晉》與《趙簡子》、《越公其事》分別由兩位抄手錄入,但整理者尚未言及兩位寫手的關系。將A、B寫手字迹差異置於整個楚簡字迹狀況的大背景上來看,可以認為他們具有師承或同出師門的關係。最能夠體現這層關係的有兩點,其一是特徵字和特徵構件的寫法。這裡所謂“特徵字”和“特徵構件”是指某字或構件在楚簡材料中寫法變異較多(≥5種),而在《清華七》材料中出現的寫法不同于其他任何楚簡材料,或在其他楚簡材料中非常罕見,卻同時出現在《清華七》兩個不同的字迹單位中,在運筆方向、形態特徵上如出一轍。其二是共同的寫法變異現象。如果一個字在兩個字迹單位中都存在相同的寫法變異,說明兩個寫手都認同該字的不同寫法,且都有意識地通過不同寫法進行避復。通過以上兩點可以對不同的寫手做出同出師門或師徒關係的推測,下面根據字例展開討論。 (一)特徵字、特徵構件的寫法 1.構件“ 構件“

而在《清華七》中,此構件上方寫法均作三筆,且方向統一,作 字迹單位A 字迹單位B 2.構件“皿” 構件“皿”在其他楚簡材料中主要寫法如下:

構件“皿”在《清華七》中,18例寫法保持一致,作 字迹單位A 字迹單位B 3.凥 “凥”字寫法在以往的楚簡材料中主要有“

而在《清華七》四篇中,“几”旁最後兩筆書寫方向同,這種寫法目前僅見於《清華六》與《清華七》中。從《清華七》的四例可以看到,由於寫手習慣的不同,字迹單位A的“凥”字縱向取勢更為明顯,字迹單位B的“凥”字筆觸交接更為乾淨,粗細變化更為均勻。 字迹單位A 字迹單位B 4.庶 “庶”字在以往楚文字材料中字形主要包括“

在《清華七》的兩個字迹單位中“庶”字皆作半包圍結構的“ 字迹單位A 字迹單位B (二)相同的寫法變異 在字迹單位A和字迹單位B共有字符中出現異寫的字符有25個,其中共有異寫2例,分別為“是”和“政”,下面分別展開分析。 1.是 該字在字迹單位A中6見,其中1例作 字迹單位A 字迹單位B  趙簡子5-26 趙簡子5-26 趙簡子6-12 趙簡子6-124.構件“又” 該字在兩個字迹單位中出現共有異寫,可歸結為構件“又”的共有異寫。兩個字迹單位中構建“又”的兩種寫法“ 字迹單位A 字迹單位B (三)寫手關係進一步討論 以上研究表明,《清華七》的兩個字迹單位非同一寫手,但由於總體風格相近,特徵字、特徵構件的寫法相近以及存在相同的寫法變異現象,因而認為兩個字迹單位的寫手為師出同門或互為師徒的關係。 那麼是否可能存在這樣的情況,即本文在第一章中所列出的差異性特徵是受到底本和書寫工具的影響所致,或是同一抄手在不同時段書寫所致? 筆者以為,寫法的變異確實可能受到抄寫底本的影響。但底本的影響更多地發生在抄手不太熟悉的生僻字中,對於某些常用字和常用構件而言,如果寫手爲了還原底本的寫法而故意改變自身的書寫習慣,那麼在書寫過程中可能會出現某些不協調因素,打破字符的書寫節奏和固有行氣,但事實上這種不協調并沒有在《清華七》各篇各簡中發生。戰國時期的古書傳抄當以實用、可辨識為首要,對於“或”、“孤”這樣的常用字而言,同一抄手在不同的文獻中根據底本而改易寫法是沒有必要的。此外,抄寫底本只會導致較明顯的字形結構差異,但不可能導致細微的字迹差異。例如《清華六》中《鄭文公問太伯》的甲乙篇中有大量的同字異寫現象,如 從書寫工具看,四篇文獻的書寫載體的顏色、材質和形制都是相近的(見“《清華七》各篇形制表”),唯一讓人產生懷疑的可能是毛筆的粗細造成了細微字迹的差異。仔細觀察兩個字迹單位的字迹可知,字迹單位A的字迹更粗,字迹單位B的線條似乎細一些,但這種細微的粗細差異不可能單純由毛筆的大小所造成,而更多地是書寫者的筆法和筆觸上的輕重所造成的。我們可以選取在兩個字迹單位中各出現一次的9個字符“

那麼是否可能是一個寫手在不同時期書寫的?以目前掌握的材料看,這種可能性不能被徹底排除。從兩個字迹單位看,寫手書寫的狀態非常穩定和熟練,一般而言,“个體書寫人在掌握了一定的書寫習慣以後,如果不再進行書寫練習或很少進行書寫活動,其書寫習慣基本停留在原來習慣的基礎上。但是,如果書寫人在掌握了一定的書寫習慣以后,不斷進行書寫練習或長期進行書寫活動,其書寫習慣在原来習得的基礎上不斷地發生變化[12]”。這種“變化”是以有意識地改變書寫習慣為前提的。當前,學者們認同“先秦時期古書的抄寫應該是有專職抄手存在的[13]”,這些專職抄手可能長期從事古書抄寫工作,但當時尚未形成書法的自覺,同一抄手通過長期的抄寫訓練而改變線條發力方式、筆畫交接方式、起筆方式和字形體勢等可能性很小。此外,如果是同一人所為,那麼他“前後書寫字迹的筆迹特徵符合數量顯著大于差異的數量,而不同人書寫字迹的筆迹特徵差異數量顯著大于符合的數量[14]”。本文通過頻率統計的方式已然說明兩個字迹單位在筆迹特徵上存在著穩定的、習慣性的不同,尤其是起筆的差異、發力點的差異和體勢的差異在兩個字迹單位中不限於個別字例,而是非常普遍地體現在各個單字細節之中,也由此形成了較為明顯的整體性差異。因而,筆者依然傾向於同意整理者的觀點,并將兩個字迹單位的相似性視為師承或同出師門的關係。 《清華七》的兩位寫手之間的關係一定程度上證明戰國時期可能出現了關係緊密、傳承有序的抄手群體。同一抄手群體在相互學習或師徒傳授的過程中,儘管各個抄手保留了一些個人的書寫習慣,但是也無意間導致了風格、寫法情況的相近。由此也可為清華簡同地出土的推測提供依據。 [1] 李學勤.清華大學藏戰國竹簡(柒)M,中西書局,2017年,第1頁 [2] 網友松鼠:《越公其事》初讀簡帛論壇23樓,2017年4月25日http://www.bsm.org.cn/bbs/read.php?tid=3456&page=3 [3] 網友ee:《越公其事》初讀,簡帛論壇176樓,2017年5月15日http://www.bsm.org.cn/bbs/read.php?tid=3456&page=18 [4] 網友子居:清華簡七《越公其事》第二章解析http://www.360doc.com/content/18/0309/18/34614342_735711838.shtml [5] 李松儒:郭店楚墓竹簡字迹研究,吉林大學 2005 年碩士畢業論文, 第2-14頁 [6] 李松儒:李松儒:戰國簡帛字迹研究——以上博簡為中心,上海古籍出版社,2015年,上海古籍出版社,2015年,第108頁 [7] 見李學勤:清華大學藏戰國竹簡(陸)下冊,中西書局,2016年,第118頁 [8] 該例字右側部分屬於缺邊現象,但不影響整體判斷,其頭部一筆彎曲,與其他兩例寫法同。 [9] 李學勤:清華大學藏戰國竹簡(柒)M,北京:中西書局,2017年,第154-221頁 [10] “盍”字“皿”字底的寫法與《清華一·皇門》的寫法相似,但在《清華七》中僅見一例,很有可能是寫手在書寫時受到抄本的底本所致,不可代表寫手的書寫習慣。 [11] 見李學勤:清華大學藏戰國竹簡(陸)M,中西書局,2016年,第118頁 [12] 賈治輝:論筆跡鑒定差異點的評判J,中國司法鑒定,2009年第4期,第56頁 [13] 李松儒:戰國簡帛字迹研究——以上博簡為中心M,上海古籍出版社,2015年,上海古籍出版社,2015年,第113頁 [14] 賈治輝:論筆跡鑒定差異點的評判J,中國司法鑒定,2009年第4期,第58頁 (編者按:本文收稿時間爲2018年6月15日13:55。) (责任编辑:admin) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

發力點靠前

發力點靠前  發力點靠後

發力點靠後