|

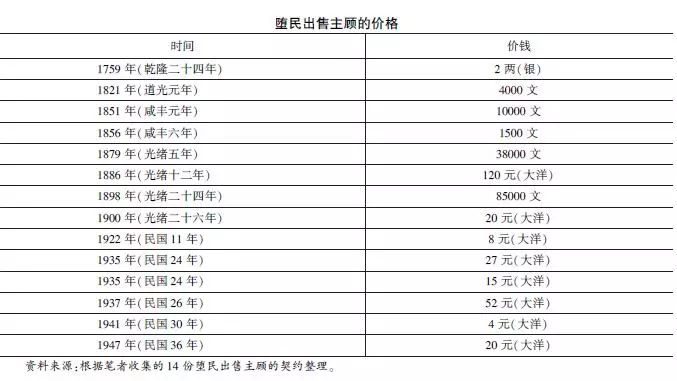

堕民又称“丐户”“惰民”“乐户”“小姓”,是宋代以来聚居于江浙沪地区的区域性贱民。堕民一般有固定的服役对象——主顾,主顾既是堕民的衣食父母,也是堕民的服役特权。堕民对主顾固定服役权的成因问题,学界看法不一。王静认为,宋元明堕民数量很少,堕民以聚居地为轴心,就近为平民提供服务,并未形成固定的服役对象;清以后随着堕民人口增加,出现堕民争夺服务对象的纠纷,为此,官府划定了堕民的固定服役区域,并渐成其服役特权。俞婉君发现绍兴的“野和尚”和“野道士”均有固定的平民丧事服务对象——“门眷”,由此推测堕民对主顾的固定服役权为自发形成,但并未予以探讨。经君健和俞婉君注意到堕民对主顾的服役权可以买卖、租赁乃至继承的现象,然而也未进行深入探讨。关于堕民的主顾的成因,堕民对主顾的买卖、租赁乃至继承等问题,均值得进一步探讨。 一、 主顾的成因 早在南宋时期,绍兴已出现堕民。宋元时期绍兴等地已有堕民的零星史料。到明代,“浙之宁、绍、温、处、台、金、衢、严八府,俱有丐户”。在明清时期,堕民“分置苏松浙省,杂处民间”,主要分布苏州府、松江府和浙江省。民国时期,浙江已成为堕民的主要聚居区。新中国建立初期,鄞县、慈溪、奉化、镇海、象山、绍兴、上虞、温岭、萧山、乐清、东阳、义乌等地尚有堕民存在。 关于主顾的名称,各地说法不一。绍兴、舟山和苏州称之为“主顾”,宁波称之为“脚埭”,金华称之为“图分”。在明代,堕民已形成对主顾的固定服役权。如明代的徐霖在《绣襦记》第二十二出《歌郎竞技》中描述丐户介入民间丧礼,并形成特权的情景。该剧叙述东西两肆长(丐户)为争夺主顾而大打出手,管理地方凶肆的京兆府差遣官吏进行处理,东肆长控告西肆长,称自己“专靠做歌郎送殡为活计。我的主顾都被西肆长夺去”。京兆府官吏肯定了东肆长对其主顾的权利,提出:“你二人都率领歌郎,到天门街上赌歌。歌得人凄怆的,主顾都是他的,再不许抢夺。”显然,东肆长已形成固定的服役对象,其特权得到官府的保护。清代的袁枚也提及越郡有“堕民巷”,男称“乐户”,女称“喜婆”,“服役民家有常主,如田之有佃”。在清代,苏州丐户的“民间主顾生意,以为活命之源,主顾一失,冻馁随之”。民国时期有关堕民固定服役主顾的记载则浩如烟海。如《定海县志》云:“主顾有定,堕民恃为产业。”鉴于明清暨民国以来存在大量关于堕民对主顾服役权的记载,因此断言清以后因堕民人口增加,官府才迫不得已划定堕民的固定执业范围的结论并非事实。 事实上,主顾的成因乃堕民对平民的长期服役而自然形成。绍兴三埭街乐户出身的陈顺泰回忆,主顾乃三埭街的堕民的“家产”,也称“企化”,此乃堕民的内部称呼。由于三埭街的乐户不得入士农工商的四民之列,为了谋生,不得不用祖传的吹拉弹唱敲的技艺,主动上门为城区、乡镇和农村的四民服务,凡有红白喜事的人家,即前往吹打和歌唱,以赚取微薄的劳务费。三埭街的每家乐户门前均悬挂一盏写有乐户堂名的红色椭圆形小灯笼。“城镇和农村如有婚庆、做寿、添丁或丧事人家,就派人前来三埭街寻找专为其服务的乐户,按照灯笼上写的堂名,进入该家乐户,当面商定日期,谈妥酬金,约请乐户届时上门服务。堕民守信如约而至,一方出钱图热闹,一方出力献技艺,大家各取所需,相得益彰。”堕民凭借殷勤、周到的服务和精湛的技艺,赢得主人的好评和奖赏。两者的关系融洽,久而久之,堕民承包了一个村落或一定区域的红白喜事。经过长年累月的交往,彼此之间相互了解和信任,从而建立了固定而长远的雇佣关系,堕民自然而然得到主人家的惠顾,故称之为“主顾”。因此,堕民的固定服役主顾乃约定俗成。 此外,平民对堕民执业的依赖也是一个主顾形成的重要原因。堕民有世代相传的行规和执业操守,因此能够形成固定的执业区域和服役对象。堕民“对待服务对象,无论贫富,都是主人,平时提供无偿服务,节时的赏赐也随主便。其职业道德深得主人们的信任。四时八节时,主子们也离不开堕民张罗。女儿出嫁时的嫁妆箱柜钥匙交由女堕民保管,女儿到婆家也仰仗女堕民相伴和及时点拨,包括迎来客往的礼仪称呼”例如,绍兴的平民均有固定的堕民提供全方位的服务。“按照浙江绍兴风俗,无论贫富人家,每户必有一家‘主顾惰民’,所谓‘主顾惰民’者,即系此户人家所有婚丧喜庆中所用之惰民,便完全由此家惰民承当了。”特别是女堕民对主顾家的情况如数家珍,“如何时娶媳嫁女、弥月得周、建新房、迁新居、寿诞、丧葬等等,事先都了如指掌,届时上门服务。老嫚为了讨得主人的欢心,也常常说些恭维话”。堕民不仅熟悉主顾家的情况,且能提供专业的礼仪服务。“每一家堕民,各有自己的汉人主顾。他们平常可自由出入主顾之家,家中凡举喜丧事,堕民全家大小都要来帮忙。女的在主顾家中担当主顾老嫚,在主顾的少爷结婚时做着服侍新郎、剥莲子、泡茶、侍客等职务;主顾小姐出嫁时,便做着送娘老嫚的喜娘的工作。”主顾与堕民的关系,乃是不平等的主人与奴才的关系。 二、 主顾的买卖 主顾作为堕民固定的服役对象,堕民可以出售这种特权。出现这一现象的原因大都是堕民迫于贫困而不得不出售。如,定海的堕民“如果急需用钱,则可以将主人家卖给别的堕贫嫂,也就是将走动的权利卖给了别人”。萧山的堕民“只有在非常贫困时,才将走动的权利卖给别人”。绍兴的堕民“主顾”鲁迅曾指出堕民“必须非常贫穷,将走动的权利卖给了别人,这才和旧主人断绝了关系”。绍兴夏履镇的堕民视其主顾为“恒产”,“不到万不得已,决不会随意出卖、转让”。在笔者收集的14份堕民出售主顾的契约中,均宣称是因为贫困而被迫出售主顾。 堕民出售主顾的服役权无须征得主顾的同意。在出售主顾的服役权时,堕民一般会事先告知主顾,说明出售主顾乃万般无奈。“交易之前,主顾老嫚(卖方)必先来委婉说明境遇困窘,不得已而出卖的原因,并表示不能长久侍候的叹意,然后带了买主(亦老嫚)前来察看主顾家庭状况,始为交易的磋商,如果交易成功,买卖两方一同到主顾家里正式交待,以后有事即由新任承值。”堕民在讨论买卖主顾时,可以肆无忌惮地谈论主顾家的隐私,卖方也可以将买方带到主顾家踏勘,而主顾家的人口多少、经济收入以及生育能力等情况,还成为双方讨价还价的筹码,主顾对此也无可奈何。“因为东家像不动产一样,所以甲姓堕民也可以向乙丙堕民押钱或出卖。典押或出卖,都是郑重其事立有契据的。成交之后,也得向东家声明,此后,这东家的权利与义务,与甲姓的堕民就脱离了关系。”而买卖双方一旦成交,卖方将买方引见给原主顾后,即与原主顾断绝往来。 在明代,堕民已经拥有固定的服役主顾,并成为排他性权利。因缺乏史料记载,尚不能确定是否存在堕民买卖主顾的现象。清代的袁枚已提及绍兴的堕民买卖主顾之事。在笔者收集的8份清代堕民买卖主顾的契约中,最早的一份为乾隆二十四年(1759),山阴县第一都四图张毓渊因生活困难,将偏门外的主顾潘宅、喻宅、吴宅以及其他杂姓,出售与汪处,绝卖价银2两,其银当日收足。绝卖之后,永不回赎。最晚的一份为光绪二十四年(1898),韩元高将祖传“六姓”主顾,包括西营何姓一房、元老相公一房、白姓一房、福老相公一房、庙街廿九太娘一房、陶三八府爷一房、陶海百爷一房、西营杨姓大老爷一房、四老爷一房、水澄巷大老爷一房、西郭二老爷一房、清凤街三老爷一房、仓桥街金相公一房、狗鸟山头钮姓二老爷一房、水沟营钮姓二房、黄汛桥钮姓十老爷一房、钮姓四老爷一房、小奶上一房、迁少爷一房、凤仪桥钮姓六老爷一房、狮子桥钮姓二少爷一房、万安桥夏姓二房,合计六姓,绝卖于李成贵,收钱85000文。契约规定绝卖之后,主顾凡有红白喜事、伴送以及吹手,均由李氏承值。倘有“六姓”迁出,也归李成贵所有。 民国成立后,孙中山颁布了解放贱民令。虽然堕民在政治上获得解放,但其贱民身份并未得到改变,还是“底边社会”的“底边阶级”。在笔者收集的6份民国时期堕民买卖主顾的契约中,最早的一份为1922年,堕民彭震源因生活困难,将坐落于绍兴安昌西市的何姓主顾,出售于张河生为业,售价大洋8元。绝卖之后,永不后悔,也永不再赎。最晚的一份为1947年,堕民陈伯意因家庭贫困,将祖上所分的两房主顾,坐落柘林大厅的韩姓十家,绝卖于陈福宝。时值法币40万元,折合大洋20元。绝卖之后,凡红白喜事、四季收花、吹手均由受主管理。这表明清代及民国时期,一直存在堕民买卖主顾的现象。 堕民交易主顾的价格,主要依据被出售主顾家的贫富程度而定,富裕的主顾卖价高,贫穷的主顾卖价低。例如,舟山的“堕贫嫂”买卖主顾时,“卖价高低视主人家的富裕程度而定,主人家越富裕,卖价越高,因为富裕的主人家可索取的东西也越多”。此外,主顾家的人口多少也是售价高低的一个标准。堕民认为子女众多的主顾是一份大产业,“子女众多的人家,他们视为上腴田产,这种特别财产,也可以买卖”。因为如果主顾家子女多,需要操办的喜事也多,而且主顾家的儿子分家以后,主顾数量也随之增加,无形之中也增加堕民的财富。如果主顾属于绝户,则一文不值,没有堕民愿意购买。因此,主顾“价格视主人家的贫富、人口的多少等情况而商定,每户大洋一百元或数十元不等”。  堕民极为重视主顾这份“产业”。堕民进行主顾交易时,买卖双方须订立契约。清代的袁枚提到,堕民服役之家有常主,“得自相顶替,卖买皆有契券”。《清稗类钞》也有记载,主顾“得自相顶替,彼此买卖,皆有契券”。在萧山,堕民出售“主顾”走动权时,“须协议立契,方可转让、买卖”。 三、 主顾的租赁 堕民因生活困难,也可以将主顾的服役特权租赁他人。在笔者收集的3份清代堕民租赁主顾的契约中,租赁主顾的租期是10年至12年不等。第一份为乾隆四十八年(1783)八月的契约,堕民张连云因生活困难,将位于庙桥下陈衙主顾,计陈衙夏宝三太爷一老房、小房陈老相公一房、陈十老相公一房、念四太爷一老房、酱园二相公一老房、连璧三太爷一老房、门楼大老相公一老房,租赁陈弘福为业,租期12年,收钱16000文。租赁期间,由陈弘福收花、吹唱、走节、婚丧。期满之后,即以原价赎回。 第二份为咸丰六年(1856)六月的契约,堕民周有宝因生活困难,将位于徐山罗宅台门的3个主顾,共计24房,租赁于严处12年,收钱75000文。租赁期内,冠缨婚娶、伴送吹手、丧乐收花,概由严处管理,周有宝不得干涉。期限未满,不得回赎。 第三份为光绪二十五年(1899)的契约,堕民严广耀因生活困难,将祖宗遗产头班吹手半甲,租赁彭天美为业,所得银钱32000文,九八折算,当日收足。自租赁之后,任凭彭氏管业,如有亲戚提出异议,与彭氏无关。顾念亲眷之情,10年之后,任凭原主赎回。 四、 主顾的继承 主顾作为堕民的固定服役特权,还能代代相传。对堕民而言,“主顾一般都是代代继承的,这是堕民之间的村规民约,神圣不可侵犯,否则便会引来公愤”。因为主顾乃堕民的“不动产”,传之后代理所当然。在舟山,“堕民嫂把主人家视作自家产业,主人家越多产业越丰,且可当作遗产,死后留给后代”。对平民而言,“此项‘主顾惰民’传数十代子孙而不替,如绍兴所有旧式人家,无一家‘主顾惰民’不是由历代祖宗传下来的,故一家惰民,如果有了数家的主顾,他不愁子孙的饥寒了”。在堕民的分家文书中,主顾一般被置于房产和田地之前,并有专门的分受主顾文契。在笔者收集的绍兴三埭街堕民陈氏保留的一份道光十三年(1837)《分受主顾文契》中记载,陈氏因房头迁移,各自分居,乃将主顾的中和大夏爷、小夏爷、三爷、七爷、新号十四爷、十六爷、孙茂7家,共13房,分与陈国昌为业,恐后无凭,立此分受主顾文契。该分家契约明确写明陈国昌所分得的主顾遗产。 绍兴三埭街乐户周家的主顾,也是从祖上继承而来。据周春香回忆:“我家主顾不多,斗门沙地泱是我太祖父的遗产,他把整个村庄一分为二,分别传给了我的太爷爷和爷爷,归属我们的只有半个村庄,仅仅二十来户人家,我爷爷过世前,又把它分给了我的父亲。”绍兴老火车站对面有个村子寨下,那是周春香的爷爷分给周春香大伯父的主顾,因为其大伯父去世很早,几个堂兄也相继夭折,其大伯母在征得周春香父亲同意后,过继了周春香的三哥周庆云。“自此之后,凡是寨下主顾嫁囡,大伯母一人去做送嫁老嫚,如果是娶亲(讨媳妇),鼓手就由我父兄去做,这叫‘肥水不流外人田’。”此外,绍兴鉴湖附近的王家村,也是周家主顾。“那是我爷爷分给我小爹的主顾。后来,我小爹因故带了全家人去了‘下三府’谋生。这王家村的主顾自然而然成了我家的主顾。”这样一来,虽然周春香的父亲是兄弟三人,但其大伯父去世较早,而小叔叔亦迁往他处谋生,因此周春香的爷爷名下的三份主顾产业均由周春香父亲周梅生继承。 绍兴三埭街的乐户陈顺泰也回忆,主顾是堕民世代相传的遗产,其最初的来源已不可考。“自从三埭街人做鼓手、清音座唱开始,主顾已经逐年形成。虽无历史记载始于何年,但根据三埭街老耄忆述:‘这是堕民的太太爷爷(先祖)早先为后代遗留下来的家业。’”主顾与堕民的关系代代相传,绵延不绝。陈顺泰的祖籍原在绍兴县南池雾露桥,后来陈顺泰的爷爷迁居绍兴三埭街。陈家虽然搬入三埭街,但原在南池的许多主顾仍然继承下来。陈家的主顾分布在南池施家桥、筠溪、马园、坡塘、上道、上谢墅、骆家葑、劳家葑等地。陈顺泰回忆到,在每年农历十一月、十二月以及春节期间,主顾“好日”的人家不断,是“好日”的旺季,主顾家东家来请、西家来邀,堕民鼓手应接不暇,有时堕民家幼小的孩子也聊以充数。陈家主顾大多在半山区,迎亲仪仗队以及花轿上靠肩抬,下靠两腿走路。当时,年仅4岁的陈顺泰也随父兄去主顾家做鼓手,白天去女家时尚能走路,晚上走弯曲的山路,只能骑在父亲的肩膀上,父亲一边吹梅花,陈顺泰则要敲小钹。 主顾的继承也有“传媳不传女”的传统,主要是由女堕民经营的主顾,一般由婆婆传给媳妇。“她们和主顾间不是一时的雇用关系,而是世袭的特约关系,做婆婆的所走的几家‘脚埭’可以传之媳妇,媳妇又可传之媳妇,如此绵延不绝,对于主顾家里的当事人是谁,她们可以不问。事实上,她们常年出入于主顾之门,主顾家的少爷从小受过她们的服侍,主顾家的少奶奶结婚时也已受过她们的奉承;而她们家的女儿或媳妇,也是常由做婆母的带领着到主顾家去走动走动的。她们和主顾间代有相当的感情,很少有撤换的情事。”在萧山,衙前的堕民“对这固定范围内的走动主顾户,有继承权和转让权,即老嫚死了可让媳妇继续走动”。在绍兴,平民家家户户也都是堕民的主顾,“每一家堕民所走的主人家是有一定的,不能随便走;婆婆死了,就使儿媳妇去,传给后代,恰如遗产一般”。如果堕民只有女儿而没有儿子,必定招上门女婿以便由女儿经营主顾。“‘走脚埭’是女人范围内的事,因之,在堕民社会里,女性反较男性活跃,有好些处是女权高于男权的,要是一家堕民膝下只有一个姑娘,而没有儿子的话,是一定得给女儿招一个赘婿而不肯出嫁的。”在金华,“小姓新娘过门,三天后得入村挨家挨户叩拜,拜毕村民方承认新娘为其家媳妇,以后便可代婆婆之职。小姓新娘拜时,村民不论多少,都有礼相馈,谓之见面礼”。小姓新娘由婆婆带领叩拜主人的习俗,实际上是一种婆婆引见媳妇以继承其服役权的仪式。 作者谢一彪为绍兴文理学院越文化研究中心教授 原文载《近代史研究》2018年第2期,注释从略 (责任编辑:admin) |