|

转引自澎湃新闻 网页来源:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2139477 研究中国古代的历史,和人文学科中其他很多领域的研究一样,往往一类人有一类做法。我本来就是个外行的棒槌,用现在通行的说法,勉强可以算作一个“理科男”(因为本科获得的是理学学士学位),混到这一行里讨饭吃,不懂道儿上的规矩,只能稀里糊涂地对付着摸索前行。所幸遇到了两位好老师,一位是史念海先生,另一位是黄永年先生。入门伊始,这两位老师就都指教说,这一行的正路,是首先读好正史,并且始终要以正史作为立足的根基。在黄永年先生的晚年,更是每一次见面都会叮嘱我说:“要花大气力去读正史。”

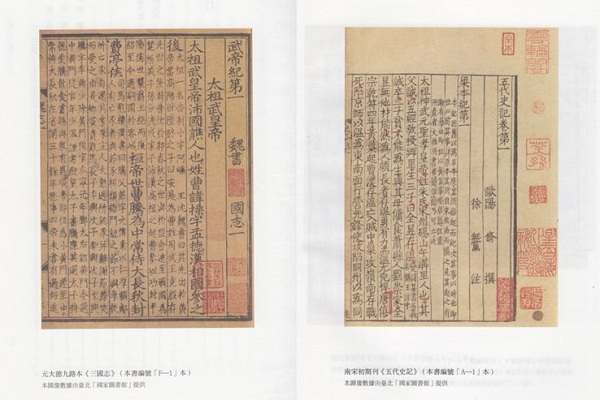

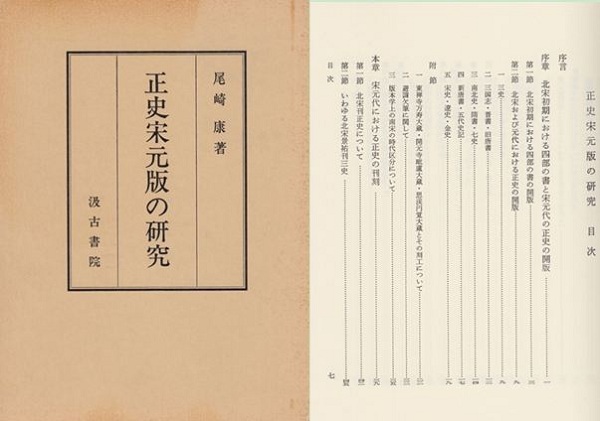

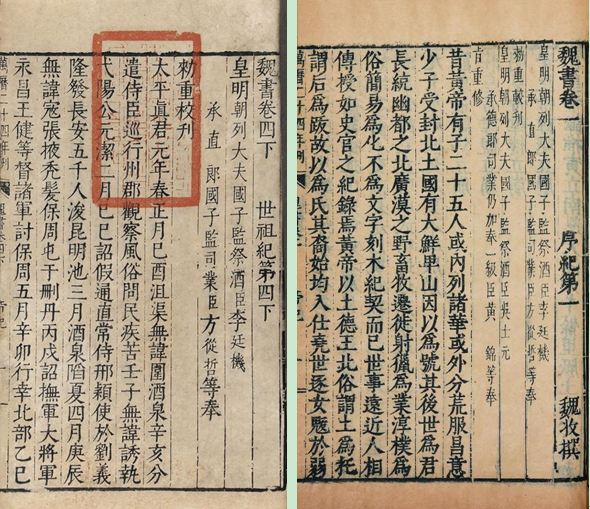

《正史宋元版之研究》卷首附印正史书影 我们现在谈论的所谓正史,简单地说,就是《二十四史》,顶多再附上一部《清史稿》。晚近以来,社会上那些花样翻新不断推出种种新新史学的人们,为寻找新材料、争夺新材料、占有新材料而忙得七颠八倒的,并且借大师之语录来粉饰其面,争竞以“预流”相标榜。在那些预身其流的人看来,这些正史业经一代代学人反复检视,内容既已为前人所熟知,自非“新材料”之属;更进一步讲,在他们的眼里,所谓正史,不仅太陈旧,而且也太简单了,不过帝王将相的断烂家谱而已。既然身非“闭门造车之徒”,又去看它做甚? 俗话说,道不同者不相为谋。在我的家乡东北,种地的农夫有句更实称的谚语是:“听兔子叫还不种黄豆了呢。”对于真正的读书人来说,这本来就是荒江老屋中素心之人自家个儿的事儿,喜欢什么,安心读就是了,入不入流也没什么大不了的;或许正因为偏处于大流之外,才能静心体味读书之乐。不过读正史绝不像抢用新材料那么简单,有一大套与之匹配的基础知识,需要先行有所了解,认识这些史书的版本源流就是其中的一项重要内容。 在我的老师和其他一些老派史学工作者的眼里,古籍版本是研究中国古代历史问题起步的基点,所以北京大学的邓广铭先生才会把它列为入门的四把钥匙之一(按邓广铭先生所说四把钥匙之一为版本目录之学,故当年邓先生主编《中国历史研究知识手册》,特邀约业师黄永年先生撰写4万余字的“版本”篇列入书中,并向黄永年先生讲述,他所说四把钥匙中的目录学,实即含有版本知识在内)。只有清楚了解古书的版本源流,才能踏踏实实地走好这入门的第一步。由邓广铭先生的观点可以看出,重视版本学基础可以说是北大历史学的一项重要传统,民国时期胡适之先生对《水经注》版本的搜罗和研究,就是其中的典型代表。由于历朝正史的史料价值在所有史籍中居于最核心的地位,可谓重中之重,因而也最有必要对此多有一些了解。 那些志向高远,意在深度揭示宏大历史表象背后内在实质的学人,或许不以为然,不屑瞩目措手于此等形而下下的细节。然而,真正的学术就是这么回事儿,你不理它,它就很可能会把你带到沟里去,不管你的“史识”有多么高远。 例如,田余庆先生论秦末反秦史事,即因对此不够重视,未能审慎核对古刻旧本,以辨明今本《史记•六国年表》的文字窜缪,从而误判史实,造成很严重的差错(田说见《说张楚——关于“亡秦必楚”问题的探讨》,余说别详拙稿《云梦睡虎地秦人简牍与李信、王翦南灭荆楚的地理进程》,收入拙著《旧史舆地文编》),这是忽视正史版本造成的一个消极的结果。相反,注重正史版本,则可以帮助我们澄清很多重要的基本问题,使我们的研究建立在一个可靠的基础之上。在这方面,我个人近年在研究过程中即有很多切身的体会,其中最显著的例证,就是通过考察宋元以来的古本并结合相关文献记载,论定陈寿《三国志》本来的名称应是《国志》,《三国志》不过是一个俗称而已。不仅所有宋元旧刻本,都是如此题名,而且至迟可以将其上溯至南北朝时期的写本,书名同样是题作《国志》。知晓这一书名及其内在涵义,我们才能更好地理解陈寿对魏、蜀(汉)、吴三国地位的扬抑态度(见拙稿《陈寿〈三国志〉本名〈国志〉说》,收入拙著《祭獭食跖》)。 事实上,这样的例证,体现的只是一般历史研究者对正史版本大而化之的笼统观察和利用状况。版本学上的具体判别,极为复杂,也极为细琐,而且有种种客观条件的限制,宋元古本的审辨,尤为困难。所以,通常只能等待版本专家先为我们做出具体的鉴定。这样的版本鉴定,实际上包括所有古籍,但由于正史的重要性和它对历史研究深刻而又广泛的影响,真心读书的人对它的需求也就显得特别迫切。  中华书局出版中文编译本《正史宋元版之研究》 尾崎康先生这本《正史宋元版之研究》,就是满足我们这种需求最好的著作,刚刚由中华书局推出。尾崎先生是日本庆应大学斯道文库著名的中国古籍版本专家,原书当然是日文,于1989年初在东京汲古书院出版,题作《正史宋元版の研究》。现在摆在我们面前的,是它的中文编译本,编译者是我在北京大学的同事乔秀岩先生和王铿先生。  日本汲古書院原本《正史宋元版の研究》 这书在日本出版的那一年,对我和我的“同年”人,是一个有特别纪念意义的年份:这一年我博士刚刚毕业。一看这个不同寻常的年份,就能让我们回想起很多很多。当时,像我这样的初学者,要想了解相关的一些基本情况,能够获取的信息,是十分有限的。自己想要查查历朝正史都有哪些古刻旧本,只能检索邵懿辰、邵章祖孙相续而成的《增订四库简明目录标注》和莫友芝的《郘亭知见传本书目》,另外,还能翻看一下傅增湘的《藏园群书经眼录》。了解到的情况,既不充分,更不准确,宋元古本,尤其如此。稍后,有了傅增湘的《藏园订补郘亭知见传本书目》,有了《中国古籍善本书目》的《史部》,情况有所好转,但所做著录仍然不够充分,更不够具体,同时还不够十分准确。

民国排印线装巾箱本《郘亭知见传本书目》 《正史宋元版之研究》这本书的内容,就是系统研究现存宋元刻本正史的版本问题,其主体部分实际包括《史记》以至《金史》共二十一部史书,即在传统所说《史记》迄止《元史》的《二十一史》中,除掉编刻于明朝的《元史》,再增入《旧唐书》(也不含从明代中期以后就已无原本存世的薛居正等修《五代史》,亦即所谓《旧五代史》)。虽然作者实际调查和研究的范围,似乎还不能说对存世正史的宋元旧本已经一一经眼,囊括无遗,但书中述及的中国大陆、台湾、香港,以及日本诸地,当已涵盖其中的绝大部分。 因而,其研究结果,最直接、也最广泛的应用价值,就是为中国古代史研究,或者更准确地说是为所有文史研究,提供了一份相当完善的正史宋元版书录。业师黄永年先生称谓此种目录为“版本目录”,普通文史学者,都可以通过这种目录,来了解相关正史的版本状况。凭借这部《正史宋元版之研究》,我们就能更好地判别相关宋元版本的正史;凭借它找到好版本,利用好版本。形象地讲,也可以说是读得到、读得好正史的“正本”,亦即得当地利用得当的版本,可谓惠莫大焉,利莫大焉,便莫大焉。 尾崎康先生所做的研究,是职业版本学家所做的最基本的工作,在我看来,并没有什么特出的地方。其最大的特色,不过是一页儿一页儿地查看并逐一记录下这些宋元刻本的刻工姓名,再相互比勘而已,以此区分开此本与彼本,原版与补版,乃至早印与晚印,实在看不出有什么了不得的高见卓识。若是不这样做,还能怎么做呢? 然而,《正史宋元版之研究》这部著作所取得的成就是巨大的,其成功的诀窍,就是花费人所不花的笨功夫。走遍日本,像尾崎康先生这样专门以研究中国古籍版本为职事的学者也是屈指可数的,像著名的东洋文库,二十多年前我在那里做访问研究的时候,竟无一人稍知一点儿古籍版本的皮毛,从“文库长”,到下面的工作人员,不过谨司其库而已。与此相比,中国的古籍版本学家却是大有人在,不知有多少人是靠这个名头儿获取的高级职称,在赵万里先生之后,多少年来,为什么做不出一点儿可以与这部《正史宋元版之研究》并比的东西? 去年年初,我在《〈海昏侯刘贺〉书里书外的事儿》这篇讲稿里曾经谈到,做文史研究这门学问,最重要的,还是静下心来花功夫读书。道理,和棋牌类游戏差不多,规则越简单,施行起来越困难。治学的关键,不是采用什么神异奇幻的方法,而是究竟投入多大心力(收入拙著《书外话》)。 当然,愚拙如余,只是一个很边缘的“未入流”者,世之贤者巧者,自是竞相争新斗奇。试看当今我的国各种学术活动,几乎无不以“新思维”、“新路径”、“新方法”、“新技术”、“新手段”等词句来标榜其“新颖”之处(其情其景,不禁令人联想到西汉时期《新语》、《新书》、《新序》之类以“新”相标榜的著述。不过一味求新的结果,最后是弄出“新莽”这么个奇葩来,想一想也蛮怪异的)。在这样的氛围笼罩下,当然不会取得多少具有实质性意义的学术成果。

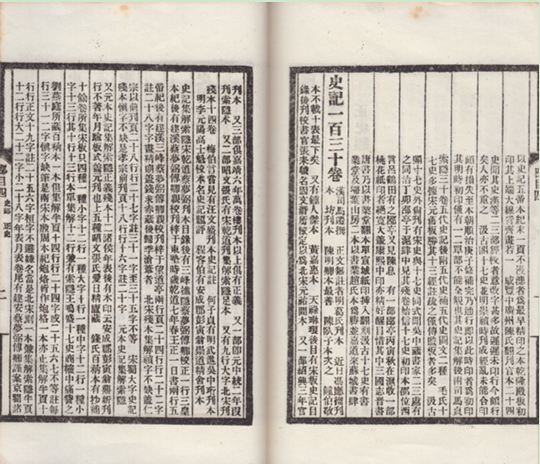

《正史宋元版之研究》内文 在此书日文原版《正史宋元版の研究》出版之后,尾崎康先生就书中所论述的问题,继续又做了许多研究,使相关认识更为完备。这次中华书局出版的中文本,之所以称作“编译本”,就是因为乔秀岩先生在翻译过程中已把这些后续的研究编入书中,并得到尾崎康先生的审定认可。除此之外,乔秀岩先生还随文附加了一些很重要的译书案语,深化对一些重要问题的认识,为之增色不少。除了这些实质性内容以外,较诸日文原版,中华书局本还增多许多插图,而且所有插图的图幅较日文本都已加大,印制也更为清晰,特别是卷首还增附有多幅日文本所没有的彩色插图。不管是独立的彩页,还是随文的图片,都是精心选择,其中包含很多稀见的书影。对于一部版本学著述来说,这些插图是非常重要的,对阅读此书、利用此书,都助益多多。 明此可知,这部中文版《正史宋元版之研究》实际上已经不是一部普通的译本,而是尾崎康先生此书的最新、最佳版本,已经超出于日文原版之上。即使是那些整天酣畅观赏日本动画片和动作片的小朋友,要买也得先买这部中文编译本,而不是日文原版。说不定哪天日本的出版商还要据此翻译成日文,以供日本学人备置案头,广泛使用。 除了提供给我们系统可靠的宋元版正史的版本学知识以外,尾崎康先生在研究过程中通过扎实艰苦的努力还总结出很多鉴定中国古籍、特别是宋元刻本的一般方法,例如最晚的避讳字只能卡定一部书籍刊刻时间的上限而不是它的下限,等等。这些结论,使古籍鉴定的方法取得实质性进展,可以为具体的鉴定工作发挥重要作用。 邓广铭先生把这种辨析版本的工作,视为研治历史最起码的基础,也许有许多新派学者不以为然。对这类问题,我一贯觉得各尊所闻、各行其是就是了。自己觉得怎么好,就怎么做。谁也改变不了谁,争论也不会有什么结果。不过在此我必须强调指出,至少在一个方面,版本学的基础地位,是不可动摇的,是所有学者都必须予以承认并且立足其上的,这就是古籍整理工作。在从事古籍校勘时,是万万离不开版本这个必备基础的。 这里不妨举述一个反面的例证,来说明这个道理,这就是中华书局最近印行的修订新版本《魏书》。和整套新修订本《二十四史》中金以前诸史一样(所谓《旧五代史》当然除外),宋元古本的利用,情况多较为复杂,其版本选择,见仁见智,一时不易说道清楚。不过这部《魏书》在所用“通校本”中列有“北监本”,乃“明万历北京国子监刻、清康熙补刻本”,卷首且彩印其书影一帧,清晰无误,可证实际情况确是如此。对点校者这一选择,即颇为令人困惑。

中华书局新点校本《魏书》卷首清康熙补修本书影 这个所谓北监本《魏书》,是明北监本《二十一史》中的一种。因北监本过去一向不为学术界所重,学人对它的版本状况,往往不甚留意。实际上北监本《二十一史》的版片,在崇祯六年和康熙二十五年先后两次统一做过补修。对这两次补修的情况,我没有见到中国学者做过说明。尾崎康先生这部《正史宋元版之研究》,在详密考辨宋元古本之外,对明南北监本《二十一史》的版本状况,也做了简要的叙说。读过尾崎康先生这部大作,我才清楚了解这两次系统补修北监本版片的情况。按照尾崎康先生考察的结果,这两次补修,“仅改刻卷首官衔与版心刊年而已”,实际并没有更动正文的内容。

明万历二十四年原刻本《魏书》(左)与崇祯六年补修本《魏书》(右) 不过尾崎康先生并没有逐一通审通校全部明北监本《二十一史》的前后三个版本,他讲的话,也只能是一个大致的说法,很难确保晚至康熙的所谓补修本能够一如万历原刻而没有出现丝毫漫漶缺损或补版改版的地方。 在这种情况下,一般来说,还是尽量利用万历二十四年的原刻本为好。若是考虑到中华书局点校本《二十四史》的权威性地位和它对文史研究的重大影响,就无论如何也不该选用这种晚至逊清的补修之本了。 像这样使用后来的补修印本,让读者很难放心。因为古书在补修版片的过程中造成错讹是很常见的现象。即以北监本《二十一史》而言,其补修本中就确有一些重大的剜改。例如《五代史记》亦即所谓《新五代史》,万历原刻北监本乃一如宋代以来的古本,将其作者题署为“欧阳脩”这个本名,可是崇祯六年的第一次补修印本,却妄自改“脩”为“修”,进而影响到清乾隆武英殿本亦同样误书误刻,以至后世普遍误以为这个“修”字就是他爹他妈给取的名字,当今的官府更不让有别的写法(说详拙稿《哪儿来一个欧阳修?》,收入拙著《那些书和那些人》)。在未经一一核对之前,谁又能保证康熙时期补修的《魏书》当中不会飞出什么幺蛾子来呢? 再说,万历原刻本《二十一史》并不是什么罕见的孤本秘籍,找一部来“通校”应该是很容易的事情。像中华书局点校本《二十四史》这么庄重的基本典籍,一开卷就有这么一个后世补修北监本的书影赫然在目,也实在有碍观瞻,显得太外行了(新点校本《魏书》卷首还印有一帧《嘎仙洞石壁北魏太平真君四年祝文》的拓片,这也真的很不得体,因为它与《魏书》的版本无关,给人感觉像是插图本《魏书》似的。要插,还可以插入很多元魏墓志)。要是中华书局早一些印出尾崎康先生这部著作,使参与修订《魏书》以及《二十四史》中其他诸史的学者都能多具备一些正史的版本知识,或许就不会造成这样的疏误。 (责任编辑:admin) |