|

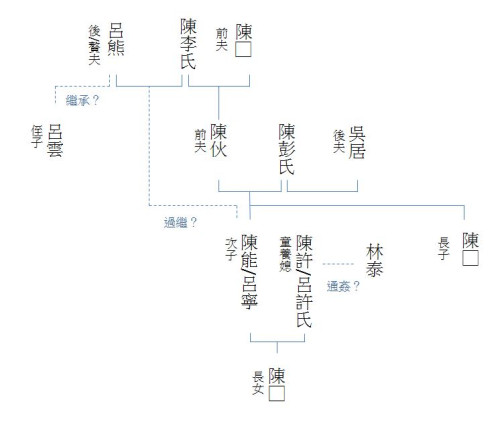

李仁渊(中央研究院历史语言研究所 助研究员) 从一场遗产争夺战谈起清光绪二十年(1894)七月二十三日,居住在竹北二保红毛港庄的五十四岁妇人陈彭氏,委托她三十岁的儿子陈能向新竹县知县范克承控告她的媳妇陈许氏。根据诉状,陈彭氏的丈夫早故,她抱养了三岁的许送凉做童养媳,许配给她的儿子陈能,现在两人有个十岁的女儿。然而陈许氏与同庄的林番私通,夫妻反目。林番教唆陈许氏肆泼吵闹,并且向陈能使用符法,让陈能畏惧陈许氏。两人甚至擅自取走陈家的米谷物件,陈彭氏母子俩无力约束。七月十九日林番与陈许氏又欲取走陈彭氏寄放在李智家的米谷,陈彭氏前去阻止,却被两人殴打。幸好庄人目睹解救,免遭毒手。陈彭氏因此上诉,希望知县主持公道。然而知县显然并不全然相信陈彭氏的说词,在批语中知县认为夫妻吵架难免,陈彭氏自该严加训斥。而如果许氏如陈彭氏所说的已经「脱逃」,如何可以擅自取走家中谷物,且何以陈彭氏会有谷物寄放在李智家。知县认为其中必有隐情,于是派遣差役卢安到该地查明,并且传集相关人等到县。 大约两周后的八月八日,二十七岁的陈许氏以吕许氏的名义,由她的伯父吕全代表,反告陈彭氏意图霸占家产。吕许/陈许氏的诉状提供另一个全然不同的故事,不仅自称吕许氏,连丈夫的名字也应该是吕宁,而不是陈能。根据吕许氏,陈彭氏跟他的丈夫陈伙在二十多年前就把他们的儿子过继给吕熊作为嗣孙,改名吕宁。吕宁长成之后才与吕许氏成婚,而陈、吕两家分居各食已久。然而吕宁的祖父吕熊在今年去世,已经改嫁给吴居的陈彭氏(实则应该是吴彭氏)贪图吕家的家业,共同设谋让她的丈夫吕宁回本生母陈彭氏的家,并且强搬吕家的家物。吕许氏并且提供一张字据,证明吕宁已经过继给了吕熊,而陈许氏与吴居是在图谋他们的家产。  图1 《淡新档案》 32410关系表(图片来源:作者根据档案内容自制)

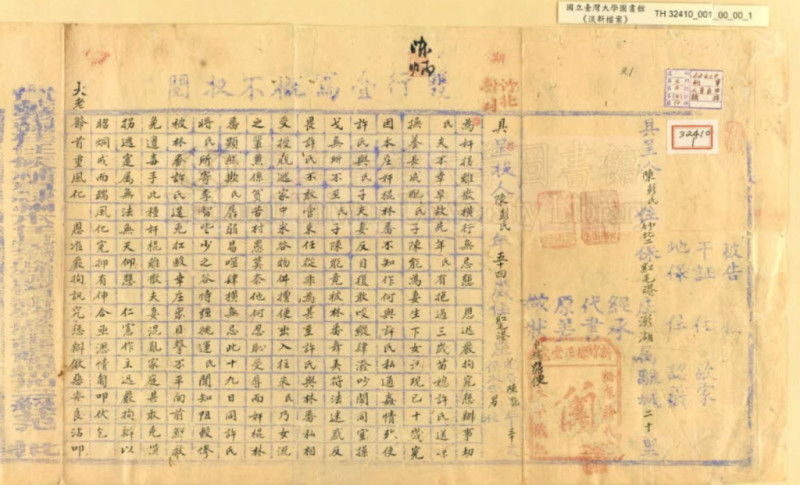

图2 陈彭氏为奸拐离散横行无忌恳恩迅严拘究惩办事(图片来源:《淡新档案》32410 001) 吕许氏所提供的同治丁卯年(1867)字据中让这群人的关系更加错综复杂。原来陈能/吕宁父亲陈伙的父亲早死,母亲李氏又招了吕熊做赘夫,然而两人结缡十五年没有生子。感念吕熊的提携教养,陈伙与妻子陈彭氏决定将时年三岁的次子陈宁过继给吕熊为嗣孙。也就是说控诉吕许氏通奸的陈彭氏,实际上是与他的后夫共同图谋她前夫母亲之后夫所遗留下的财产。 知县对吕许氏的说词也未尽信,且质疑如果陈彭氏谋诱吕宁回家、图谋吕熊留下的家产,为什么吕许氏不置一词,直到陈彭氏呈控才出面控诉。约莫一周之后,八月十六日陈彭氏再度提出诉状,坚称许氏是她们凭媒李柱向许店抱养回家的童养媳,自三岁起抚养长大,配与她与陈伙的儿子陈能。而吕熊没有生育儿子,另有姪儿吕云继承产业。吕许氏为了图谋吕熊的遗产,由林番主谋假造把陈能过继给吕熊的字据,和吕云争产。由此陈彭氏控告林番奸拐吕许氏,并让其不认翁姑,泯灭人伦。 九月九日,被陈彭氏诉状扯出来的吕云也提出告诉。根据他的说法,吕熊被陈彭氏的婆婆陈李氏招为后夫,但陈李氏死后,吕熊便与陈家同居另爨,各自经营,小有积蓄,而陈李氏的孙媳妇陈许氏假作殷勤,侍奉吕熊。本年一月十六日吕熊急病身亡,他的簿据等财产资料被陈许氏串同林番鲸吞图匿。吕云声称陈姓没人拨继吕熊,故吕熊生前即表示其禋祀将来归吕家,由姪子吕云承奉。只是吕熊过世时吕云回籍不在台湾,六月回台时才发现吕熊已故、而财产被林番与陈许氏侵吞。吕云本欲呈控,但经由公亲调处,令林番与陈许氏交还。然而两人拖延,并且假造字据,捏称自己为吕许氏。 吕云出面后让局势有所变化。知县欲招集各相关人等应讯,然而十月十八日吴汉与彭龙向知县呈状,称经过他们的调解,陈彭氏与吕许氏同意让出继男吕能继承吕家,而吕许氏遵守妇道,吕能回家。在此掌握继承人的婆婆陈彭氏与掌握契据的媳妇吕许氏结为同盟,共同支持第三次改名的吕能(陈能->吕宁->吕能)继承吕熊的产业,而将吕云排除在外。果不然十一月五日吕云呈状,控诉林番等人不到公庭应讯,并且侵占其叔家产,强行迫讨吕熊生前出借的款项。在此知县得知应为陈彭氏姻亲之吴汉、彭龙调处跳过吕云,传吴汉、彭龙应讯。 十一月十八日,陈彭氏与吕许氏联名由吕能代表呈状,重申调解的内容,吕许氏已向陈彭氏陪礼,两方有所共识。而吕熊当初入赘陈家,应由吕、陈两相承祧,吕云以吕熊之姪名义索诈提告,实在贪图吕熊留下的遗产。对此知县批阅,当初陈彭氏、吕许氏互相控告时,是由陈彭氏提出吕云方是吕熊的继承人,怎么现在就否认了?其中必然有隐情,而继续传讯吴汉等人。 最后这件事情由生员吴锡畴出面调解。十二月二十四日由吴锡畴呈状,表明吴汉、彭龙调解时吕云正好外出,所以没有邀他。于是由吴锡畴再次召集相关人等,劝陈彭氏让子归吕家,承接吕熊禋祀,并从吕熊遗项中抽出银二十五元给吕云。吕许氏与吕云分别签具结状,至此三方和解。吕许氏与陈彭氏和解后,由她们的儿子/丈夫如愿继承吕熊遗产(就是不知道当初的奸夫林番下场如何),而吕云也得到了补偿。 打官司的策略与现实这个留藏在《淡新档案》、案情曲折有如乡土剧的案子让我们得以观察到清代基层社会的许多面向。[1]首先到县堂打官司似乎并不一定就是要让县令主持公道、担任最终审判者的角色。在这个案件里呈控似乎是协商中的一环,迫使对方做出更进一步的回应。即使在许多诉状的批语中县官要求尽速让相关人等到公堂审讯,实际上这几个月的往来当中「对簿公堂」这样的情况始终没有发生。当另一方呈控时,另一方的反应是紧跟着上诉状反控,提出利于自己的说法,揭露对方的恶行。双方(在这个案子演变到三方)的辩驳不是发生在公堂面对面的审问,而是在诉状的呈送之间,如同拨洋葱一般产生更多说法。县官似乎也熟悉这样的操作。在批语中范知县并不引用法条、亦不急着下判断,而是质疑其中的「隐情」,要求拘拿相关人员。最后冲突的解决依靠的是私下和解:一月吕熊过世、六月吕云回台,各方的遗产纠纷必然已经开始,八月开始的诉讼似乎更是调解不成的手段。 从诉状中的修辞与陈述我们也可以看出各方在诉讼中的策略。自称孤贫、守分似乎是共通的基本说辞。陈彭氏控诉林番诱奸媳妇、泯灭人伦。吕许氏揭露陈彭氏已经改嫁的事实,并提出字据证明其夫已经过继,与陈家/吴家不相干,原来被控的林番则消失无踪。吕云指控陈许氏是包藏祸心的孙媳,与林番假造字据,夺抢遗产。无论林番与陈许氏是否有奸情、陈能/吕宁是否在二十年前就已经过继、吕云是真的当时不在还是知道吕熊死讯才赶来分财产,在最后的和解当中似乎都不重要、县官也没有就这些情节进一步追究,我们也无从知道这些表述的真伪。甚至连名字在诉讼过程中都可以改变,陈许氏成为吕许氏,而关键的继承人陈能更是改了三次名字。[2] 在诉讼的冲突和解之外,阅读这些档案时让我觉得有趣的还有案子中的女性与家庭如此不是儒家道德中的典型。由女性,尤其是孤苦老母具名陈告或许是一种诉讼策略,甚至在和解时可以用妇女无知带过。然而陈彭氏的三十岁儿子、也是吕许氏的丈夫,身为继承纠纷的当事人在案件中几乎没有声音,连名字都不固定。一开始被陈彭氏控告诱奸的林番、被吕云控为强匿契据,为整起事件主谋的林番不仅从未到案,在最后和解的过程也失去踪影。 改嫁的母亲召回成年的儿子,通奸的妻子虐待丈夫,这些对强势女性的描写或许也是诉讼策略的一环,然牵涉在此案件的关系人同时有各样的非典型家庭实践。案中出现的三名女性共有五个正式的丈夫跟一名不正式的奸夫。陈彭氏先嫁陈伙,生了两个儿子之后改嫁吴居,两个儿子一名过继给公公做嗣孙,另一名可能承继陈家的香火,然而这个唯一真正的陈家人在案件里始终没有出现。陈彭氏的婆婆陈李氏丈夫死后又招了吕熊当赘夫,无论当时招夫的动机为何,没有儿子的吕熊倒是在陈李氏死后没有再娶。媳妇吕许氏三岁就卖入陈家,长成之后嫁给大她三岁的陈能。然而此时与她关系更紧密的可能是婚外关系的林番,丈夫不在身边并未妨碍她运用丈夫的身分继承丈夫祖母之后夫的财产。 我们应该如何看待这些档案中的女性与家庭关系呢?在这个案件中没有一名女性是传统文本中塑造的被动柔弱、从一而终的寡母贞妻。没有一个家庭不曾经历成员的移转重组。除了未定的奸拐之外(吕许氏当然也有可能是主动跟林番结为伙伴),其他在案件中未曾被县官等人置疑的各种家庭关系(入赘、改嫁、童养媳)究竟是常态,[3]还是因为我们碰到一群特别精彩的兴讼者? 「汉人家庭典型」?在讨论非典型的家庭实践之前,或许我们可以先省视一下所谓历史上的传统汉人家庭典型是怎么来的。我们对传统汉人家庭型态的想象,诸如父慈子孝、夫妻同心、兄弟和睦、多代同堂不分家,很大一部分是来自各类道德训诫及其衍生出来的文献:家庭礼仪的规定、给女性或特定家庭成员的行为准则、族谱或碑刻上的族规家训、文人替某些典范性人物(寡母、贞女)写的传记等等。然而我们是否可以就把这些呈现理想家庭典型的文本视作是普遍性的描述呢?我想当我们看到这类「该如何」的文本时,所想到的应该是一体两面的「做不到」,毕竟如果是自然而然的状态便不需要时刻提醒了。如同我们在夜市看到「此处请勿丢垃圾」的标语,代表的是这里会有人丢垃圾;或者国小作业本上印着「做个堂堂正正的中国人」,展现的是担心有人做不到的焦虑。各种对理想家庭的提示与赞颂,反而是说明这样的家庭是多么难得,如清代中晚期以来南方族谱的族规中屡屡出现对「螟蛉子」、「异姓乱宗」的警告声讨,其实代表的是当时收养风气的盛行、对财产流入血缘以外之人的担忧。 当然这些指导理想家庭该如何的文本也不是没有历史意义。首先可以讨论的是这类理想典型背后的权力与利益关系。要求此处不丢垃圾是为了利用此空间者的利益,而许多汉人家庭理想典型的规范很大一部份是要维护父系继嗣群体的血统纯净、财产与身份可以顺利继承。其次我们也可注意这些文本在何时、何地、什么阶层间开始生产流传,背后有什么力量在支持。国家常是理想家庭的推广者,毕竟无论过去与现在,「家」往往是国家控制人民的基本单位。国家以登记的户口为基础动员人力与物力,而维持既有家庭型态意谓着稳定的统治。举例来说,贞节概念的普及化便是明清政府以官方力量推动的结果,[4]守贞以限制女性的行为保持父系继嗣家庭的「完整」,完整的家庭显然更容易收到税。最后,这些规范虽然常以「悠久传统」作为权威来源,然而它们的内容也不是永恒不变的,特别当面对不同时代、不同阶层、文化背景的人群时,所谓的「礼以义起」即是合理化适应实际状况的常规变革。这些规范的折冲变化,诸如祭祖该溯及几代、守丧该守多久、女性可否继承财产、儿女该跟谁姓等等,都是出不同时空背景下对旧有规范的修正重整。理想的家庭型态并非永久不变,而是一直处在修修补补的过程中。 族谱中的家庭在对家庭型态的历史考察中,研究者不能不留意其所讨论的对象是家庭的论述还是实践,其所运用的史料是指示性(prescriptive)还是描述性(descriptive)的。虽然这些区别常常很难截然二分,如研究家庭与宗族历史最常使用的族谱,其内容便常是两者的混和。 学者注意到族谱可作为研究家庭史的重要史料,可追溯到近一百年前梁启超的这段话:「例如欲考族制组织法,欲考各时代各地方婚姻平均年龄、平均寿数,欲考父母两系遗传,欲考男女生产比例,欲考出生率与死亡率比较……等等无数问题,恐除族谱家谱外,更无他途可以得资料。」[5]然而这种视族谱为宗族之实录的看法,已经被后来的历史学者所挑战。[6]从最根本说起,族谱这种文类并不是随着家庭与宗族发展产生的纪录,而是在家庭与宗族发展到一定程度之后修纂的文本,其目的是在以文字将当下的家族状态连结到当时的理想家族典型。因为这样的目的,族谱中所反映的一方面是编纂当时理想的宗族典型,另方面则是将现状与此典型连结的努力。修纂者一方面要掌握反映当时家族现实的文字资料,另方面必须利用各种文字技巧将这些资料嵌合进更普遍性的族谱格式与理想宗族架构。如果前者不成功,族谱便无法与其作用的对象产生连结;如果后者不成功,则无法达成修谱的目的,会被视为是失败的族谱。 这种两面性让研究者阅读族谱时不能将所有的叙述都是为理所当然,而要如同阅读诉状,思考编纂者如此编排、述说的目的。有些比较明显,如在祖先迁徙的叙事强调从中原避难而来(五胡乱华、黄巢、蒙元),是在让家族与文化上的中原相连结,并将原先可能不甚明了的家族小历史整合进更大的历史叙述,把自己与自己的祖先与后代从蛮夷之地中解救出来。有些则较隐微,如在以父兄为主线的叙述中特别强调某位女性祖先、现在的姓氏是某位重要先祖入赘后的结果,或是在谱系中无法追究但仍不能抹除的兄弟房支。这些溢出典型的纪录、理想与现实状况无法化解的部份,往往是理解过往宗族实践的突破点。 然而尽管我们可能从族谱中读到家族理想与实践间的张力,作为理解过往家庭型态的历史材料,族谱仍有一定的侷限。由于其编纂的目的及其文类本身的限制,族谱主要仍是顺应既有的普遍性架构,而排除诸多非典型的家庭实践。如研究者不可能不注意到在父系继嗣原则编纂下的族谱对女性成员不同层次的排除,而诸如入赘、过继,以及家族内部的冲突与纠纷也常有所隐讳。男性继娶的妻子在族谱上会有记载,然而一开始的案子中丈夫过世后改嫁的女性在族谱中便很难找到她们的踪迹。如果根据族谱所得的印象,女性改嫁的数量必然很少,事实上可能是这类的实践鲜少纪录在族谱之内。依循特定传统编纂的族谱结果往往趋同而掩盖了不同家族群体的差异,甚至与汉人家庭型态有别的族群(如瑶族或畬族)在接受族谱传统后,在文本上所呈现的家庭型态可能与汉人相当接近,反而与历史上或实际上运作的情形有所差距。而族谱以编纂当下主流的家庭典型去回溯过往的谱系与家族型态,也会让我们在追究其历史状态时会有所误差。 再者,编辑族谱需要一定的文化资源与文字技术,或者是一定的经济基础,得以僱用专业的编者。因此族谱所能反映的家庭群体本身已经经过了选择:内部组织化发展到一定程度、累积一定的文化或经济资本、处于族谱传统普及的时段或区域。相对的组织化较不明显、缺乏文化或经济资本以及某些特定时代或区域的家庭群体往往被排除在外。因而运用族谱的研究者应该认识到其所观察到的家庭型态是在某些家庭实践与人群无法被呈现之情况下的结果。 司法档案中的家庭历史研究者必须体认到每种史料有其侷限性,而往往要在不同类型之史料的比对间拓展我们对历史的认识。相对于族谱与文人留下来的文字,档案资料,特别是司法、诉讼、警察等相关档案,可以提供我们考察家庭型态的另一个视角。 1970年代起的底层史(history from below)、微观历史(microhistory)取向受益于司法、警察相关的档案,从Emmanuel Le Roy Ladurie的《蒙大犹》(Montaillou)、Carlos Ginzburg的《起司与虫》(The Cheese and the Worms)、Natalie Zemon Davis的《马丁盖尔归来》(The Return of Martin Guerre)到Arlette Farge的《消失的巴黎儿童》(The Vanishing Children of Paris: Rumor and Politics before the French Revolution),这些纪录让研究者得以接近乡村、女性、都市里的中下层阶级等较少为主流史料记载的群体。相较之下,中文学界对对这类档案的发掘利用仍然有很大的空间。 以社会史的研究来说,具有一定文化与经济基础的人群才较可能在族谱或文人的书写中留下纪录,然而无论哪个阶层都可能涉入司法案件,而在档案史料中留下痕迹。当然对司法档案的质疑必然包括这些涉法之人的代表性如何,会不会是特例?然而无论何种史料都会遇到代表性的问题,而如果以现在「法庭」的概念去看待传统时期的诉讼活动、想象涉入的人群,必然也会有所偏差。因此在利用中国传统时期的司法史料研究社会史之际,对当时法律社会、诉讼在地方社会上的意义,以及诉讼进行之方式与档案资料之生成机制,也需要有所理解。再者,如同族谱,诉讼过程中生产出来的诸如诉状、供词等文本,也都有各自的目的,有其特定的表达方式、修辞,也不能迳认其表述便为事实。以开头所引的案例来说,改嫁且有财产可被侵占的陈彭氏是否孤贫、吕许氏是否被林番所奸拐,都不能轻易地断定。然而在这些表述中的交锋之间仍然可以让我们有许多历史观察,如从开头所引的案子中,随着案情推演我们可以看到妇女改嫁、童养媳与入赘似乎都不是什么太特别的行为,乃至交织在这起案件中成为争议的源头。 近年来以司法档案为基础的研究中,较为特出的是对「卖妻」与一妻多夫的探讨。[7]将妻子以金钱等报酬典卖给他人似乎违逆伦常、骇人听闻,但却在司法档案中有诸多案例。美国史丹佛大学教授Matthew Sommer从中央的刑科题本与地方州县档案中找出了一千两百多个案例,将这些行为分成:1.正式一妻多夫,即所谓招夫养夫,两名以上的丈夫住在一起;2.交易式的一妻多夫,未居住在一起的丈夫前来支援家庭;3. 丈夫让妻子卖淫;4.丈夫将妻子典卖去卖淫;5.典卖;6绝卖到另一个家庭。这些不同的模式或者出售女性身体性服务的部份,或者连同女性在家庭中生育、劳务等服务一起出卖。有些还保留与原来丈夫的家庭形式,有些则是组成另一个家庭。[8] Sommer认为这些以有婚约的妻子提供之服务换取报酬的各种卖妻方式,是贫穷人家在经济需求、男女比率失调等情况下的生存策略。在许多情况下,儒家道德中婚约与女性单一性伴侣的结合未必是中下阶层遵循的唯一准则。再者表面上卖妻让女性成为商品,然而实际上卖妻的过程中女性未必一定是消极被动的一方。女性被卖向经济条件更好的家庭可以有脱离贫穷的机会,甚至把儿女带过去。许多女性懂得用身体换取更多经济利益,甚至成为家中主导者。而在一些案例中,女性甚至是主动提出卖妻的一方。在宗族与邻里间,对「一妻多夫」多半持容忍、视而不见的态度。而对地方官员来说,尽管士人谴责这样的行为,在「纵容妻妾犯奸」律之下,得到丈夫准许的婚外性行为也属非法。然而在地方衙门中,如果卖妻未涉及重大案件,一般被视为细事,未必严格依律处理,依不同个案有不同的处理方式。许多卖妻事件之所闹上公堂,也未必是因为卖妻本身,而是交易之间的利益冲突,如卖后索图不断、没有三方说合等等。[9]如同田土买卖的纠纷并不在否认田土买卖的合法合理,卖妻案件也未必在质疑卖妻这项行为。 在Sommer根据司法档案的研究中,卖妻作为生存策略牵涉到许多复杂的状况,在人情与法律层面也有包容的空间。他特别强调的是在官方与士人谴责的视角之外,从底层民众与女性出发展现出来的、既有家庭框架之外的能动性,在不平等的结构之下所发出的声音。这样的非典型家庭实践,不仅是一妻多夫。在接下来的研究,Matthew Sommer继续从司法档案中挖掘底层社会中以女装生活之男性,他们或与男性一起生活、共组家庭,成为地方社会的一部分。 变动与多元的家庭型态之前婚姻与家庭修法的辩论当中,有一方的声音认为家庭的概念是人类文明自不古变的基石,不应该改变(尽管民法中关于婚姻与家庭的修订持续不断)。历史研究者对「自古以来」、「永久不变」的说法,以及以此说法作为合理化的基础,向来有些意见。已经有许多人指出西方的婚姻与家庭一直处于变动之中,现在这种一夫一妻组成的核心家庭其实是晚近的产物。台湾关于婚姻与家庭的观念与实践至少可以追溯到的有现代法治与传统汉人两个源头。以西方家庭为基础的现代法治本身以及在台湾的继受过程有其历史情境,[10]而所谓的传统汉人家庭也不是悬浮在历史之流之外的一块铁板。 传统社会中稳定的核心家庭在实践上难以是普遍常态很容易理解。死亡率高制造出许多仍然得继续活下去的鳏夫、寡妇、孤儿与没人奉养的父母,因绝嗣产生的过继或收养亦很常见。家庭成员可能因为各种缘故(如抽军、经商、差役、出洋)远去他方,继而各方因为生活上的实际需求而发展出新的关系。因为贫穷或性别比例失衡等因素,众多没有能力嫁娶的人留在原生家庭或与其他不同成员共同居住,结为帮会、互助组织或进入宗教系统。在有些地方卖妻、典妻、共妻不罕见,而同居关系、婚外情,还有因为共同利益关系组成的契约型家庭,都处处可见。人们求生存、求发展有各种策略,也产生了各种必须接受的结合型态。我们可以看到族谱的,往往是发达到一定程度,可以创造出符合正统家庭期待之文本的组织,而他们的家庭组成已经是如此多样化了。更多族谱都编不起来的家庭,其多元样貌往往在进入司法档案后才能被看到。这种多元化的家庭组成原本就是常态,并不是现代的产品,更不是道德败坏、家庭制度崩坏后的结果:那种全部都是一夫一妻核心家庭组成的社会才是一种过于理想化的想象。明初以单一家庭理想制定的里甲制度在前现代的体制之下必然要经历转变。但问题是以单一家庭想象制定的法制,排除了其他多元的人群组织型态。在前现代的体制当中尚有许多缓冲迂回的空间,但在现代无所不在、在各领域不断扩张的国家制度之下,便侵害到包括单身等被排除在单一家庭之外者的权益。 历史学家与社会科学家从华南社会开始的研究说明汉人家庭与宗族有相当的弹性,血缘与儒家宗法并不是唯一的原则。在不同时空状况底下,家庭与宗族的形式常有策略性的运用。未必具有血缘基底的合同可被用来将一群人统制在「宗族」的框架之内,或者用以应付国家等其他组织的索求、或者用以团结群体力量、对抗强大的邻居,或者用来与其它的群体或刻板概念做区隔。[11]如同我们开头的案子,各种亲属、宗族观念的操作,其目的是为了继承可能流入它人手中的财产。对于基层社会的考察也让研究者发现民间对于不同的家庭形式与结合方式有较宽容的态度,且规范本身与对规范的诠释都是与时俱进的。因此我们现在不用亲人死了依照亲等守数月或数年的丧,这段时间不能工作、专心的悲伤。而诸如平民建宗祠、编族谱、祖先牌位、祭田祭产、入赘等等,都是不同时代的历史产物,且依据不同时代的需求而所变化,以解决当下需要面对的问题,不是「三千年不变的文化传统」。对于不断变动的社会,人们会找到因应的方式,基于历史或所谓传统的教条,不应该是束缚不同人群追求自我实践的枷锁。 历史学者研究传统时代的家庭型态或许有不同的目的,然而如果历史研究的重点是真正生活过的人们的话,我们应该重视的是他们的生命与他们的选择,而不是被动地重制过往教条所欲制造出来的、维护特定阶层利益的假象。对于历史上之非典型家庭的讨论并不是要猎奇或揭丑,而是提醒在主流的、有权力者的论述之外,尚有许多幽微而被压抑的声音。这些声音提醒我们阅读史料要更加谨慎,切莫以为身为来者的我们可以由时间拣选下来的文字资料掌握过去的全貌。假使历史研究对当代社会有什么启发的话,或许不是自认通晓历史的逻辑、以过往的意识形态作为合理化当代权力者的依据,而希望能从发掘过去隐微的声音间,理解当代不同人群的困境与遭遇

|