|

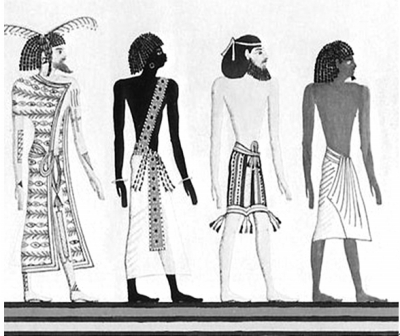

在整个古埃及历史中,作为“我者”的埃及人与周围世界的“他者”进行着各种物质和文化交往,很多“他者”进入古埃及并定居下来,成为古埃及社会的成员,甚至位极人臣。然而,古埃及文学对“他者”的表述却与这种现实截然相反,表现出了极强的矛盾性。 古埃及文学对“他者”的塑造 按地域划分,古埃及人周围的“他者”主要是努比亚人、亚洲人或近东人、利比亚人、地中海人(主要是希腊人)。古埃及精英群体在文学作品中,对“他者”进行了形象构建。第12王朝国王塞索斯特里斯三世的一块界碑(约公元前1850年)上这样写道:“努比亚人听从嘴的话……攻击他,他就会掉头鼠窜;一撤退,他就开始进攻。他们不是值得尊敬的人,他们是可怜的怯懦者。”在谈到亚洲人的时候,《美丽卡拉王的教谕》中有如下表述:“哦,可怜的亚洲人,他是可怜的,因为他生活在缺乏水和木材的地方,道路因为山脉而遥远艰难。他没有住的地方,食物驱动着他的双腿,他自从荷鲁斯时代以来就一直在战斗,他没有征服别人,也没有被别人征服。他从不宣战……亚洲人是海滨的鳄鱼,他只能在孤独的小路上进行抢劫,它不能占领人口众多的城镇。”《涅菲尔提预言》说:“一种奇怪的鸟将在三角洲沼泽地里繁殖,把它的巢建在埃及人身边,因为埃及人的缺席而到达,然后毁坏那些令人愉快的事物;鱼塘里充满吃鱼者,与鱼和鸟为伍。所有幸福都会消失,大地悲痛地低下头;正是由于那些喂食者,亚洲人将在大地上游荡。敌人已经在东方兴起,亚洲人已经来到埃及。” 这些文学作品从“我者”的角度对“他者”进行了否定性的描述,把作为整体的“他者”置于“我者”的对立面,给其冠以“可怜者”“怯懦者”“鸟”等属性。 社会生活中的“他者” 从文学作品来看,古埃及人对“他者”充满厌恶和憎恨。从逻辑上推断,“他者”很难进入古埃及社会,即使因为各种机缘巧合而留在古埃及社会也必然是被统治被压迫的“可怜人”。然而,从历史上来看,大量“他者”曾在古埃及居住,成为埃及社会和政府成员,甚至实行王朝统治。  塞提一世墓中所描绘的利比亚人、努比亚人、亚洲人和埃及人的形象 早在前王朝末期(约公元前4千纪末),努比亚人就与埃及人进行物质文化的往来。古王国时期(约公元前2686—前2125年),一些努比亚人作为战俘进入埃及。第一中间期(约公元前2160—前2055年)和中王国时期(约公元前2055—前1650年),努比亚人在埃及充当雇佣军。新王国时期(约公元前1550—前1069年),一些努比亚人充当埃及边境警察,埃及在努比亚地区设立总督进行管理。努比亚人最终还征服埃及并建立了第25王朝(约公元前747—前656年)。古埃及与西亚叙利亚-巴勒斯坦地区的交往最晚从前王朝末期就开始了,并贯穿整个古埃及历史。作为亚洲人一部分的希克索斯人或许以和平的贸易方式进入古埃及,逐渐发展起来,建立了第15王朝(约公元前1650—前1550年),统治尼罗河三角洲地区。亚洲的波斯人更是在古埃及先后建立了两个王朝,统治了140多年。西亚的犹太人也在古埃及后期大量居住在埃及南部的象岛。利比亚人在新王国时期尤其在拉美西斯二世统治时期,作为雇佣兵大量进入埃及,被安置在特定的军事要塞里。利比亚人后来逐渐发展起来,成为三角洲地区的重要力量,最终建立了第22王朝。第24王朝和第26王朝的建立者或许也有利比亚人的血统。地中海的希腊人在古埃及后期也逐渐进入埃及,尤其在波斯人征服埃及以后作为雇佣兵大量进入埃及。 这些“他者”在古埃及不仅仅是雇佣兵和警察,还从事其他职业。大量战俘被用作神庙、农田以及某些建筑项目的劳动力;一些外来人还在冶金、造船、纺织、贸易交换等领域工作;甚至一些具有较高文化水平的人成为古埃及神庙的祭司、政府的双语书吏和官僚。如亚洲人帕斯巴尔成为图特摩斯三世(约公元前1479—前1425年)时期阿蒙神庙的首席建筑师,近东人图鲁是法老埃赫那吞(约公元前1352—前1336年)的“所有公共工程的监督官和财政大臣”,亚洲人后裔阿派瑞尔是国王阿蒙霍特普三世的维西尔(即宰相),而塞提一世和拉美西斯二世的维西尔帕赛尔则拥有胡里安人的血统。 不仅作为整体的“他者”进入古埃及以后成长为统治者,也有很多个体“他者”在古埃及社会步入统治阶级,甚至位居高位。这与古埃及文学作品所反映出的古埃及人对“他者”的态度形成鲜明对立关系。对于“他者”来说,这种境遇显然是矛盾的。 矛盾现象的背后 事实上,这种自相矛盾的现象是由复杂的历史情境促成的。首先,古埃及文学对集体“他者”的敌视和否定,既反映了古埃及人与“他者”在若干历史时期(例如战争时期)的整体对立状态,也是古埃及统治精英维护王权统治的需要。古埃及统治精英宣称,埃及的大神创造了大地和人类。《阿吞颂》称:“你按照你所希望的样子创造了大地……你把每个人安置在他所在的地方,给他们提供必需品……他们的舌头讲不同的语言……他们的皮肤是不同的,你把人们区分开来。”因此,古埃及理所当然是世界的中心,埃及法老是世界各地的王。然而,处于贫瘠之地的“他者”时刻觊觎古埃及人的黑土地,对埃及这个有序和正义之地带来威胁。古埃及法老的职责便是打击和征服这些邪恶的“他者”,确保埃及社会的正义和有序,这就为法老对外战争及依靠军功实施王权统治提供了理论依据。 其次,大量“他者”生活在古埃及和对古埃及的征服是具体历史情境造成的。战俘和雇佣军制度是努比亚人、近东人、利比亚人和希腊人大量进入古埃及的一个重要原因。希克索斯人、利比亚人、努比亚人和波斯人在古埃及的统治,都是以古埃及社会的混乱为前提的。“他者”在古埃及实施的统治基本上是按照古埃及传统的制度进行,那些在古埃及政府中位高权重的个体“他者”大多是“他者”的后裔,这表明“他者”能够在古埃及实施统治和取得较高社会地位是以对古埃及文化的接受(或部分接受)或者自身融入古埃及社会为前提的。 最后,个体“他者”在古埃及社会获得部分容忍甚至发展,是由古埃及农业社会对各类“他者”的需求所致。其中,战俘为神庙和王室地产的农业生产提供了大量生产工具;“他者”是雇佣兵、各种手工业者以及贸易者的来源;掌握了文化的他者更是古埃及政府需要的有用人才。这就决定了古埃及需要吸收部分“他者”进入“我者”社会,只要“他者”使用古埃及人的名字或者能够讲埃及语即可。 由此可见,在现实生活中,“他者”在古埃及的定居、发展以及统治是复杂的历史情境综合造成的。整体上来看,“他者”在古埃及文明中的矛盾存在是复杂历史形势造成的对立统一。 《光明日报》( 2017年11月13日 14版) (责任编辑:admin) |