|

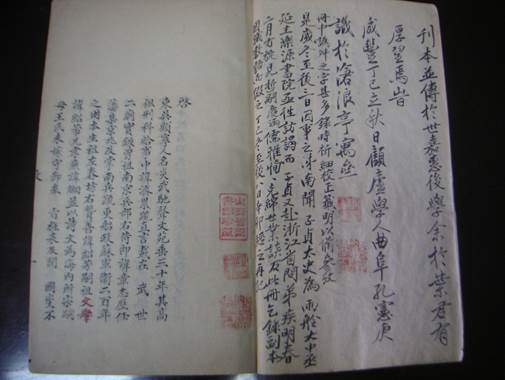

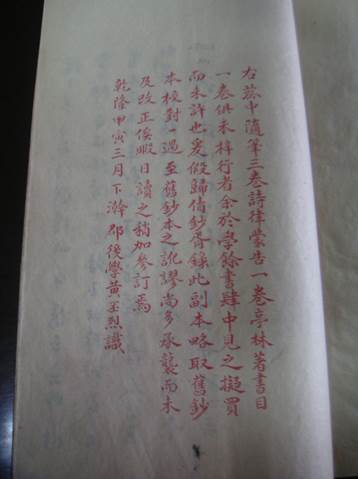

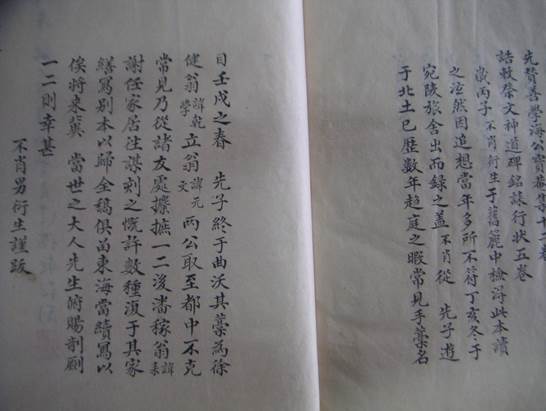

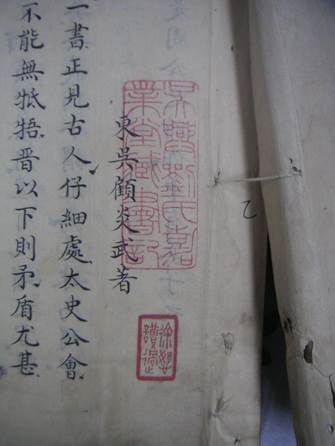

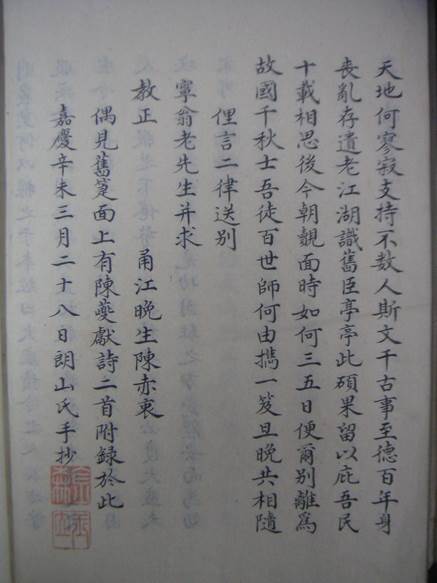

摘要:顾炎武晚年的笔记《菰中随笔》有两个系统的版本存世,一个是四库系统的一卷本,一个是三卷本抄本。其形制和内容都完全不同。通过对中国大陆现存的几个三卷本的版本进行比较,对照其卷数与内容,可以分辨各个版本可能的源流与关系。依据三卷本中所录一条对联的内容,推测本书题名《菰中随笔》的原因是顾炎武之子顾衍生在编纂此书时,依据父亲遗意对其身份的界定:“孤忠”之臣。 关键词:顾炎武;菰中随笔;版本;题名;“孤忠未死” Abstract: Gu Yanwu’s “Gu Zhong Sui Bi” has two different kinds of editions: the one volume and the three volume hand script. The form and the content of the two editions are totally different. In this article, several hand scripts of the three volume edition have been compared and analyzed. According to its content, a possible explanation of the title of the book has been given. Key Words: Gu Yanwu; Gu Zhong Sui Bi; Edition; Title; Lonely sincerity 顾亭林先生《菰中随笔》一书,《四库全书总目提要·子部·杂家存目三》著录为: 菰中随笔三卷,两淮盐政采进本。国朝顾炎武撰。炎武有《左传杜解补正》,已著录。炎武本精考证之学。此编以读书所得,随时记载。旁及常言俗谚,及生平问答之语,亦琐碎记入。虽亦有足资参考者,然编次不伦,饾饤无绪,当为偶录稿本,后人以名重存之耳。[①] 然而《四库存目丛书》在此书名下收录的却是一个一卷本,此本原为乾隆年间孔昭熏玉虹楼所刻,道光十二年(1832)经鄂山重刻后,被采入各种丛书[②],流传很广,民国年间由商务印书馆收入《丛书集成初编》。卷首有康熙二十九年(1690)何焯题识一篇,曰:“亭林先生老而好学……,身殁后,遗书悉归于东海相国,然不知爱惜,或为人取去。此《菰中随笔》一册,余于友人案闲得之,视如天球大图,时一省览,以警惰偷,南北奔走,未尝不一自随也”[③]。 这个一卷本的特色是文字非常干净,内容也很有规律,全书可以分为46条,其中第1条到第42条都是摘抄各种史料,或加以点评,内容基本围绕着“地方官员与地方治理”这一主题,包括“久任其职”“自辟僚属”等,其间穿插有考订州县官制度、贡举制度之沿革,以及历代宰相、三公与地方军政长官的职名变化,从中可以非常鲜明地看到“寓封建于郡县”的主旨。43条以后则是带有随笔性质的雑记。如43条是将历代年号与干支对应,便于检索;44条则是一组包含有各种典故的对子,共23对,如“外廷之吏谓楚鹊以为乌,内侍之臣指秦鹿而云马”“灯然董卓之脐,乌啄桓元之目”等等,似是作者信手偶得之记录,颇有意趣。45条是“明列辅起家考”,46条是“抄书八弊”。[④]总而言之,是一组比较典型的考证笔记,没有激烈的言辞或者犯忌讳的内容。 除了这个版本之外,此书还有一个三卷本传世。《四库全书·子部杂家类存目》在著录此书时即称“《菰中随笔》三卷,两淮盐政采进”,可见四库馆臣所见版本即为三卷,而《四库存目丛书》将前述的一卷本系于此书名下,是名同而实异。 就笔者所知,这个三卷本目前在中国大陆共存有四个抄本,分别保存在上海图书馆(两种)、浙江省图书馆(一种)和山西省图书馆(一种)。笔者于2007年夏协助耶鲁大学博士鲁乐汉(John Delury)先生为其博士论文《顾炎武思想研究》收集材料时,有幸得窥所有上述版本,并在当地图书馆的允准之下拍摄部份影像,在此略述如下: 笔者首先看到的是山西省图书馆所藏的版本。该本是乾隆五十九年(1794年)黄丕烈的抄本,分上中下三卷,其中中卷又分为三部分。内容与玉虹楼一卷本无一处相同。此本咸丰七年(1857年)为孔宪庚购得,民国入傅增湘藏园,《藏园群书题记》“子部杂家类”有“写本菰中随笔跋”,称此书“盖先生读书所得,随手摘记,所以备遗忘,供采择。文字丛脞,初无义例,平生札录必不止一册,四库馆臣所见当即此本,而玉虹楼所刻亦非赝品也。”[⑤]傅増湘去世后部分藏书赠送给山西省图书馆,其中就包括此书。1945年时,傅氏曾经将此书提供给古学社,经与别本校勘后同玉虹楼一卷本合刻,题名《菰中随笔合刊》,收入《敬跻堂丛书》。1985年北京中国书店影印出版。这也是三卷本中惟一一个刊行而能够为大众所见的版本。 图一:山西省图书馆藏黄丕烈手抄本,孔宪庚序  图二:黄丕烈自跋  张舜徽先生在《清人笔记条辨》中介绍此书: 《菰中随笔》刻本有二:其刻于曲阜孔氏玉虹楼前有何焯序者,乃不分卷本;凡收入《亭林遗书》及《海山仙馆丛书》者,皆是本也。别有三卷本,乾隆时,昆山黄氏尝钞藏之,并跋其尾。咸丰中,归曲阜孔氏。而道州何氏、汉阳叶氏并录副别存。近世江安傅氏亦有藏本。一九四五年,侯官郭则澐取以刊入《敬跻堂丛书》,流布始广。二本内容极不相同,不分卷本以考古为宗;三卷本则所录较广,举凡游踪所至,于当地民风土俗,吏治民瘼,以及治学立身之方,养生涉世之道,言之尤竞竞,故二本所载虽异,要以此三卷本裨益后学为大云。[⑥] 关于此书的流传过程,山西大学文学院硕士李雪梅曾撰写《顾炎武<菰中随笔>版本考》,详细介绍《菰中随笔》一书的来由与版本情况,并对山西省图书馆所藏黄丕烈抄本(下文简称晋图本)的形制与内容进行详尽的描述[⑦]。文中分析了出现三卷本与一卷本这两个完全不同的版本的原因:据玉虹楼本卷前何焯序言“亭林先生老而好学……,身殁后,遗书悉归于东海相国,然不知爱惜,或为人取去。此《菰中随笔》一册,余于友人案闲得之”,可知此一卷本来源于“东海相国”(即徐元文)所藏顾炎武遗稿。在此本卷末,有顾炎武嗣子顾衍生的跋语: 岁丙子(笔者按:1696年),不肖衍生于旧簏中检得此本,读之泫然。因追想当年,多所不符。丁亥冬(笔者按:1707年),于宛陵旅舍出而录之。盖不肖从 先子游于北土,已历数年。趋庭之暇,常见手稿名目。壬戌之春,先子卒于曲沃,其稿为徐健翁讳乾学、立翁讳元文两公取至都中,不克常见,乃从诸友处捃摭一二。后潘稼翁讳耒谢任家居,往谋刻之,慨许数种。复于其家缮写别本以归,全稿具留东海,当续写以俟将来。 图三:晋图本卷尾顾衍生跋  根据这两段序跋,以及顾亭林年谱所载遗稿去向,李雪梅推断顾炎武手稿大半归于徐乾学、徐元文,而顾衍生所得者仅为书簏中残余的很少一部分。三卷本菰中随笔恰恰就从此书簏中检出,即“丁亥冬,于宛陵旅舍出而录之”的稿本。而玉虹楼一卷本的底本则是徐元文保存,后为何焯所有的稿本[⑧]。 但这里依然存有三个问题,李雪梅依据晋图本的研究难以释疑: 首先,顾衍生的跋语有语焉不详的地方。他说“于旧簏中检得此本,读之泫然。因追想当年,多所不符”,则说明他检出的手稿和他记忆中的原稿有很大的差异。问题是这差异究竟有多大,他所谓的“多所不符”是否到了像现存两个版本这样无一字相同的地步?这一点颇为可疑。 其次,就目前所见的两个版本来看,三卷本的内容更丰富,看上去更接近顾炎武手稿的原貌,那么如果顾衍生记忆中的稿本只是一部单薄的一卷本,他是否需要如此念念不忘? 第三,顾衍生从潘耒处“缮写别本以归”,其中是否包含了《菰中随笔》,从跋语上下文来看,这个可能性很大。如果潘耒处也有此书的别本,则说明早在顾炎武生前或去世不久,他的未刊手稿就有多个抄本流传,那么顾衍生于丙子年(康熙三十五年,1696)从旧簏中所得的稿本就未必是传世三卷本的唯一祖本。 另外一个与版本无关的问题是:本书题名《菰中随笔》,这个题目是顾炎武生前拟定的,还是由后来他的手稿保存者所题?为什么叫这个名字,里面有什么样的典故? 据《中国古籍善本书目·子部杂家类》所载,《菰中随笔》三卷本还有两个抄本,分别藏于浙江省图书馆和上海市图书馆[⑨]。笔者因而走访两馆,共见到三个不同的版本: 浙江省图书馆所藏《菰中随笔》三卷(下简称浙图本),为嘉庆辛未(1811年)朗山氏手抄。四针孔线装,略有破损脱线。每页十行,每行二十字,楷书抄写,字体流利优美。卷首有“吴兴刘氏嘉业堂藏书记”与“徐恕读过”两款藏书印。 图四:浙江图书馆藏《菰中随笔》卷首藏书印  全书共分三卷,内容与晋图本大致相同,但在条目上互有多寡。其分卷方法则与晋图本完全不同:晋图本分为三卷,其中第二卷内容远远超过卷一、卷三,而浙图本则分为上中下三卷,每卷厚薄相仿佛。从内容条目上来看,浙图本的卷上结尾对应于晋图本“卷二中”的第12条之后,卷中结尾则对应于晋图本“卷二下”第45条之后。每卷卷首题“菰中随笔上(中、下) 东吴顾炎武著”。 在浙图本末页还附有一纸,是抄者誊录陈夔赠别顾炎武的律诗,并附落款: 天地何寥寂,支持不数人。斯文千古事,至德百年身。丧乱存遗老,江湖识旧臣。亭亭此硕果,留以庇吾民。十载相思后,今朝睹面时。如何三五日,便尔别离为。故国千秋士,吾徒百年师。何由携一笈,旦晚共相随。 俚言二律送别 宁翁老先生并求 教正 甬江晚生陈赤衷 偶见旧箑面上有陈夔献诗二首附录于此 嘉庆辛未三月二十八日朗山氏手抄。 落款下面有阴文“金森”与阳文“玉立”两方印签。 末页书名《菰中随笔》四字后,有手写“片玉山房,孙学溎”的落款,与正文书体不同,当是后来藏书者附记。 图五:浙江图书馆藏《菰中随笔》卷尾落款与印签  上海图书馆所藏《菰中随笔》,有两个不同的抄本: 一为咸丰癸丑(1853年)潘道根抄本(下简称沪甲本)。长26cm,宽16cm,四针孔线装。 此本卷首有序一篇,先录何焯序,再叙此书因缘。序后有二名章,皆只有半字大小,墨笔提示“倒用”,印章一为阴文“季”,一为“松云”。此当为清代著名藏书家季锡畴的名章。季锡畴字耘松,此处“松云”章是倒用其字。 何焯序后附有季锡畴的按语: 此书闻有曲阜孔氏刻本,篇帙较简,屡觅不得。晚香老友手录此册嘱校。携至虞山,闻李升兰孝廉有藏本,倩其校勘一过,适郡中韩履卿刻《何义门集》见贻,中有跋语一则,因录于卷首归之。是月十四日,唐墅张仁卿等设先生享室于朗澄潭旧刹之左偏,文人毕集,锡畴亦与。(此处二字不辨)书中有‘陈鼎和记录’,鼎和名梅,唐墅人先生尝寓其家。 从第二页其为正文,正文每叶十一行,每行约二十字,字间距小,看上去不如晋图本、浙图本与沪乙本工整美观。全书皆用朱笔点读,闲有朱笔批注。书中附有极小字墨笔校勘。全书共分三卷,分卷处与浙图本相同,而与晋图本迥异。每卷卷首题“菰中随笔上(中、下) 东吴顾炎武著 邑后学潘道根录”。 书后有跋曰: 咸丰癸丑季冬十八日灯下,从老坟桥回舟写毕,徐却老农潘道根确潜氏识,时年六十又六。 从友人方小频秀才借本录,中多阙文讹字,暇当从他本校定也,根又识。 根据上述信息,我们可以得知此本是由昆山著名医师、学者潘道根于咸丰癸丑(1853)从“友人方小频秀才”处借来抄录,并通过季锡畴请李升兰为之校勘,说明李升兰手中也有一个抄本。恰逢韩履卿刻何焯文集,季锡畴从集中录何焯《菰中随笔序》,题于卷首。他听说此书有有曲阜孔氏刻本,但“屡觅不得”,因此并不知道何焯的序言其实是题于一卷本前的。从这段序言可以看出,咸丰年间,《菰中随笔》三卷本已经在江南诸藏书家之间彼此传抄互校,而一卷本则基本没有流传。 在季锡畴的序前,有朱色阳文“宝山楼”印签,说明此抄本后来为吴县潘氏宝山楼所有,宝山楼藏书1949年由潘景郑先生捐赠给上海市历史文献图书馆,即今上海图书馆之前身。 上海图书馆所藏的另一个版本为常熟赵氏旧山楼藏抄本(下简称沪乙本),长26.2cm,宽16.9cm,四针孔线装,双面为一叶,每叶左下倒数第四字处写有页数。共百二十五叶,每叶十行,每行十九字,凡有注文皆为双行小字,书中附有大量眉批,且显非出于一人之手,而抄者尽行抄录。其中大量眉批题“骞按:xxx”,此为何人待考。全书字体为楷书赵体,书法流畅优美,但风格有别,似合众手而成。全书三卷,分卷处与晋图本相同,但第二卷未分上中下,与晋图本有别。 卷首为《赠东吴顾宁人启》,“启”字下有阳文“铁如意斋”和阴文“次侯”印签。正文从第三叶开始,写“菰中随笔 东吴顾炎武宁人父著”。标题下有朱色阳文“曾在旧山楼”和朱色阴文“非昔居士”印签。据曹培根先生考证,均为旧山楼主人赵宗建的印签[⑩]。因此基本可以推断此版本乃赵宗建聘请抄手,从某一底本抄录,所以才会转录原本中大量眉批。古典文学出版社1957年曾将赵宗建所作《旧山楼书目》刊行,但其中并未著录《菰中随笔》[11]。 沪乙本的卷末,有“亭林著书目录”及顾衍生跋(内容与晋图本完全一样),之后是辑著书目,与前书目有重复而顺序不同。其后为《诗律蒙告》一卷,写有古今人名字纸一叶。而与之前所述三个抄本均不相同的是,在此本卷尾,还附有《菰中随笔补遗》。《补遗》共二十六页,每页字数与正文相同,叶心折迭处与正文平齐有“菰中随笔补遗”字样,叶心自下倒数第六格处有页码。与正文体式不同。内容总共有四十八条,包含有典故记闻、经史考证、读书札记乃至书仪、园艺、养生之法,不但本身有很高的史料价值,且可以从中窥见顾炎武晚年读书为学关注所在。篇末有正方朱红阳文印签“常熟赵氏旧山楼经籍记”。 这篇《补遗》为《菰中随笔》诸版本中仅见,十分珍贵,同时它的存在也提示出另一个可能性:《菰中随笔》一书并非成于一时,顾衍生在康熙丁亥(1707)抄出一个稿本之后,又因为某些机缘得到了顾炎武手稿的其它部分,从中又补抄出部分内容。而在《补遗》抄出之前,《菰中随笔》已经有抄本流传,因此这些较早抄出的版本中并没有附入。 综合上述版本情况我们可以得出两个大致的结论: 第一,《菰中随笔》三卷本由顾衍生自顾炎武手稿中抄出后,主要在江南藏书家之间传抄,因为其中有大量涉嫌违禁的内容,如以明遗民身份口吻自居、追怀明朝先帝、鄙夷满清等等,因此在文字狱严苛的雍、乾、嘉时期不便流行,可能只是好友之间秘密传抄。而《菰中随笔》一卷本则流行于北方,江南藏书家罕能见到,因为根据沪甲本(潘道根抄本)的序,季锡畴称“此书闻有曲阜孔氏刻本,篇帙较简,屡觅不得”,季氏是咸丰年间著名藏书家,如果他寻购多年都无法获致此书,说明曲阜孔氏玉虹楼刻本在江南地区的确很少流传。 第二,《菰中随笔》三卷本传抄的过程比较复杂,从目前已有的版本很难判断出哪一个更接近原貌。笔者以晋图黄丕烈抄本为底本,校以其它三个版本,可以看出有两个基本的版本形态:一种是浙图本、沪甲本,其分卷方法为上中下三卷,每卷长短大致相仿佛,两个版本中条目顺序基本一致,有些异文别字也二者共有,应当是出于同一个祖本系统。晋图本与沪乙本则为另一种形态,都分三卷,而第二卷又分上中下,其内容含量远大于一、三两卷,两个版本条目顺序与文字内容基本一致,其中沪乙本附有《菰中随笔补遗》,补入札记四十八条。 那么本书书名《菰中随笔》应当如何解读呢?笔者注意到,在三卷本最后一卷,载有顾炎武生前所撰的一幅对联: 六十年前二圣升遐之岁前明万历泰昌二圣是也 三千里外孤忠未死之人庚申元旦作对一联遂成绝笔之谶 衍谨识。 根据联后顾衍生的注释,此联书于康熙庚申(1680),上距明朝万历、泰昌二帝驾崩的年份(万历四十八年,泰昌元年,1620)恰好整整六十年,而此时距离顾炎武去世(1682年2月)尚有两年的时间,可见所谓“绝笔之谶”的说法,应该是顾衍生在事隔多年之后的追忆感怀。对联中“孤忠未死”四个字,使人联想到顾炎武在同一年写给亡妻的悼诗: 贞姑马鬣在江村,送汝黄泉六岁孙。地下相逢告父姥,遗民犹有一人存。[12] 从中可以看出顾炎武晚年的自我认定:“孤忠未死”“遗民一人”,据此鲁乐汉先生推测:此“孤忠”与彼“菰中”或有关联。笔者冒昧揣测,本书的书名《菰中随笔》,应当即是来自这幅对联中的“孤忠”二字,可能顾衍生从遗稿中抄录之后,推量先父之心,从所谓“绝笔之谶”的对联中选取能够代表顾炎武平生为人的两个字。但“孤忠”二字大犯忌讳,因此加草去心,就变成了“菰中随笔”。由于明清之际的特殊历史情境,这类掩人耳目的做法十分常见,因此也是目前能够想到的对本书题名最合理的推断。 参考文献: 1. 纪昀等编:《四库全书总目》,北京:中华书局,1983年。 2. 顾炎武著,郭则澐刊刻:《合刻本菰中随笔》,敬跻堂丛书本,1945年。 3. 傅增湘:《藏园群书题记》,上海:上海古籍出版社,1989年。 4. 张舜徽:《清人笔记条辨》,武汉:华中师范大学出版社,2004年。 5. 李雪梅:《顾炎武<菰中随笔>版本考》,山西大学学报2004年第二期。 6. 顾廷龙等编:《中国古籍善本书目》,上海:上海古籍出版社,1991年。 7. 曹培根:《常熟藏书家藏书楼研究》,上海:上海文化出版社,2002年。 8. 李烨等编:《常熟藏书印鉴录》,杭州:中国美术学院出版社,2002年。 9. 赵宗建:《旧山楼书目》,上海,古典文学出版社,1957年。 10. 王冀民编:《顾亭林诗笺释》,北京:中华书局,1998年。 11. 张穆:《顾亭林年谱》,粤雅堂丛书本。 12. 吴映奎编:《亭林先生年谱》,扫叶山房《亭林先生遗著汇辑》本。 [①] 纪昀等编:《四库全书总目》“子部杂家类存目三”,北京:中华书局,1983年,第1090页。 [②] 笔者按:玉虹楼刻本经鄂山重刻后,道光二十五年(1845年)番禺潘士成收入《海山仙馆丛书》重刻,光绪十一年(1885年)吴县朱记荣收入《顾亭林先生遗书补遗》重刻,光绪年间华焯收入《海粟庐丛书》重刻。 [③] 郭则澐:《合刻本菰中随笔》,敬跻堂丛书本,1945年。 [④] 参《合刻本菰中随笔》。 [⑤] 傅增湘:《藏园群书题记》,上海:上海古籍出版社,1989年,第414-415页。 [⑥] 张舜徽:《清人笔记条辨》,武汉:华中师范大学出版社,2004年。 [⑦] 李雪梅:《顾炎武<菰中随笔>版本考》,山西大学学报,2004年第2期,第97-99页。 [⑧] 李雪梅:《顾炎武<菰中随笔>版本考》,山西大学学报,2004年第二期,第97页。。 [⑨] 顾廷龙等编:《中国古籍善本书目》,上海:上海古籍出版社,1991年。 [⑩] 曹培根:《常熟藏书家藏书楼研究》,上海:上海文化出版社,2002年。另据李烨等编:《常熟藏书印鉴录》,杭州:中国美术学院出版社,2002年。 [11] 赵宗建:《旧山楼书目》,上海:古典文学出版社,1957年。 [12] 王冀民编:《顾亭林诗笺释》,北京:中华书局,1998年。 (责任编辑:admin) |