|

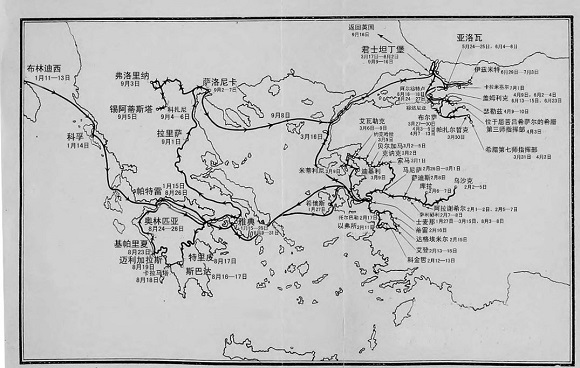

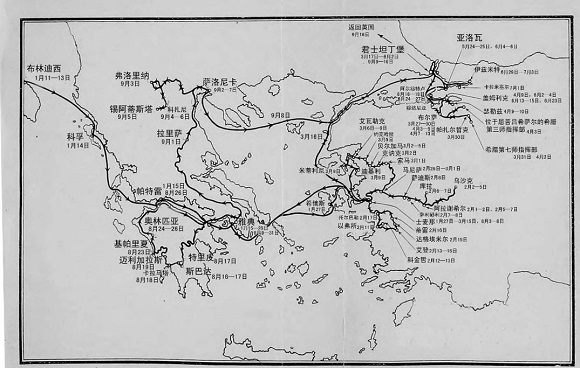

英国人阿诺德·汤因比(1889—1975)以《历史研究》一书而著称于世,但他的学术生涯却是从希腊研究开始的。这一生涯的失败在很大程度上促使他转向了对文明史的研究,但对他的文明理论却不无影响。 1902年,汤因比考取著名的温切斯特公学的奖学金,在当年考取奖学金的十一名学生中名列第三。温切斯特公学是温切斯特主教在1382年所创建,旨在培养天资聪颖的学生,以便他们进入牛津大学。在此之前的1379年,温切斯特主教已经在牛津大学建立了新学院(New College)。因此,温切斯特的毕业生进入牛津新学院就比较便利了。温切斯特号称公学,实为私立贵族学校,后来的伊顿公学和哈罗公学都是仿照它而建立的。但温切斯特主教在建校之时,即已留下基金,资助少数并非出自殷实之家但却具有天资的学生入学就读。 贵族学校的课程以希腊文、拉丁文以及古典文献为核心,这也是那时候进入大英帝国官僚阶层必备的文化素养。大英帝国的文官考试内容包括希腊文,这意味着没有希腊文基础就不能进入帝国精英阶级。熟读希腊拉丁文献是温切斯特学生起码的要求,只有能够熟练使用希腊文中的阿提卡方言和西塞罗时期的拉丁文进行散文和诗歌创作,才算是优等生。汤因比很快显露出了语言天赋,其古典语言作文无可挑剔,屡次获得奖励。他的希腊文和拉丁文如此纯熟,以至于日后每当需要表达重要的情感,他都使用希腊文和拉丁文诗歌。  青年时期的汤因比 不过汤因比很快就不能满足于学校课程的局限了,转而开始探究各种历史问题,包括威尼斯的历史、日俄战争、拜占庭的历史等等。多元文明的观念,已经出现在了他的脑海之中。 中学毕业后,汤因比将要顺理成章地进入牛津新学院,但前来担任考试官的牛津巴里奥学院(Balliol College)教师西里尔·贝利(Cyril Bailey)对他大加赞赏,乃推荐他申请巴里奥学院。在20世纪初,巴里奥学院的声望达到高峰,是进入大英帝国高级精英阶层的理想跳板。时任财政大臣、旋即担任首相的赫伯特·阿斯奎斯(Herbert Asquith)、外交大臣爱德华·格雷爵士(Sir Edward Grey),以及大英帝国驻印度总督、后来担任外交大臣的寇松勋爵(Lord Curzon)都是巴里奥学院出身。自柏拉图学者、古典学家乔伊特(Benjamin Jowett)担任院长(1870—1893)起,该学院就注重从贵族之外的学生中吸收青年才俊。1906年,汤因比顺利考取了巴里奥学院的奖学金。这年该学院录取了五十二名学生,其中大部分是贵族出身,光是伊顿公学的毕业生就有十九人,以奖学金入院的学生只有十人。 在牛津读书期间,对汤因比产生最大影响的人是古典学家吉尔伯特·穆雷(Gilbert Murray)。穆雷在二十三岁就成了格拉斯哥大学的古希腊文教授,1908年被任命为牛津大学钦定古希腊文教授。这是英国地位最为尊贵的古典学教授席位,也是亨利八世在17世纪前期最早设立的五个钦定教授席位之一,其担任者通常是英国顶尖的古典学者。穆雷担任此职达二十八年之久,是第二次世界大战以前英国最有影响力的古典学家。他经常在星期天晚上举办聚会,邀请优秀本科学生参加,汤因比很快成了聚会的常客。他和穆雷一家交往如此密切,以至于最后爱上了穆雷的长女,成了他的乘龙快婿。  汤因比的岳父:吉尔伯特·穆雷(1866—1957) 在大学阶段,汤因比对历史的兴趣有增无减,他特别钦佩德国古代史学家爱德华·迈耶的《古代史》,其宏大的结构综合了埃及、巴比伦、希腊和罗马的历史。他立志成为一名像迈耶那样伟大的历史学家。在写给友人的信中,他说:“我要成为一名伟大的巨人般的历史学家,不是为了名声,而是因为在世界历史中有如此多的工作可做。”1911年大学刚一毕业,巴里奥学院就邀请他留院任教。但在开始教职之前,他按照英国有教养阶层的传统,在1911年至1912年踏上了传统的“大游历”(Grand Tour)之旅,游览意大利和希腊。所谓“大游历”,是英国贵族阶级在18世纪开始的教育传统。贵族青年在完成大学学业之后,通常花上一年左右的时间,游历古典世界的胜地,亲身感受古典传统。我们古人所谓的读万卷书和行万里路的教育理念,和英国的精英教育理念是如此的巧合。堪堪在汤因比“大游历”的一个世纪之前,拜伦也完成了自己的“大游历”,并以记述游历见闻的《恰尔德·哈洛尔德游记》而一举成名。在拜伦之前,爱德华·吉本也在自己的“大游历”中产生了灵感,而成就了《罗马帝国衰亡史》的辉煌。吉本后来回忆说: 正是在罗马,在1764年10月15日,我坐在卡皮托尔山丘上的废墟中沉思,看到赤脚的炸煎饼小贩在朱庇特的神庙里唱着晚祷曲,记述这座城市衰亡的想法在心里油然而生。  爱德华·吉本(1737—1794) 然而与拜伦和吉本不同,汤因比的游历没有让他产生浪漫的想象,也没有带给他研究古典文明的灵感。他感受到的是对现代希腊人的憎恶。在写给母亲的回信中,他称希腊人为“外国佬”(dago),说他们“和蛮族人不同,是寄生虫”。有意思的是,和许多古典学家不同,他并没有因为对现代希腊的失望而转向对古代希腊的崇拜,而是认为古代希腊亦未必如此辉煌。他说: 当我把古代希腊文化的实际价值和现代欧洲相比时,我会小心不被任何模糊的情感所蒙蔽;当主张“强制学习希腊文”的人谈到“希腊精神固有的和永恒的优越性”时,我会说:“亚伯拉罕·林肯、康德和莎士比亚等要比伯里克利、亚里士多德和欧里庇得斯伟大十倍。” 不过对汤因比而言,对古代希腊文化缺乏崇敬之情并非坏事,这或许有助于他日后把希腊文明看成是众多文明中的一个,而不是像同时代的许多知识精英一样,把古典文明置于无可比拟的崇高位置。 1912年秋,汤因比正式成为巴里奥学院的古代史教师,从牛津大学获得三百一十英镑的年薪,另外学院支付给他一百八十英镑,作为学院研究员的薪俸。需要指出的是,传统上欧洲人所谓的古代史,其实是指希腊罗马史,因为历史是以欧洲为中心的。在教书之余,汤因比开始自己的研究,刊于1913年《希腊研究杂志》上的《斯巴达的发展》,成为他最早发表的成果。从一开始,汤因比就表现出了对于宏观视野的偏好和出众的驾驭能力。1914年第一次世界大战爆发,促使本来已经十分关注现实世界的汤因比把注意力进一步转向这方面。他用四个半月完成了长达五百页的《民族性与战争》(Nationality and War, 1915)一书,希望向英国人阐明民族性的复杂之所在,以及未来谨慎处理这类问题的必要性。当然,现在看起来,其论述带有明显的启蒙理性和大英帝国的政治逻辑,其预言亦有荒谬之处。例如,他宣称: 下一个世纪世界政治的根本因素将是中国和新的英联邦之间的竞争。所有受到威胁的国家——加拿大、美国、南美诸共和国、新西兰、澳大利亚——将结成联盟以保护太平洋免受中国人控制。日本可能会加入到他们一边。……俄罗斯实际上将会是这一防御协约的主要推动者。  《民族性与战争》(Nationality and War)扉页 不知是偶然的巧合还是西方人一贯的逻辑使然,1996年亨廷顿出版《文明的冲突与世界秩序的重建》一书,其关于未来中国与西方文明冲突的预言和汤因比有着惊人的相似,所不同的是,大英帝国不再是西方的主导力量罢了。 也许是由于战争的缘故,汤因比对教授古代史失去了兴趣,在1915年他的著作出版后转而投入政府新成立的宣传部门,期望以自己的学识和才智,直接为战争服务。当然他的薪俸也比在牛津大学时略高,为三百三十英镑,同时巴里奥学院仍保留了他的研究员身份,继续给他发薪。在此后的两年里,他撰写了一系列针对德国的宣传册子,包括《波兰的毁灭:德国效率研究》(The Destruction of Poland: A Study in German Efficiency)、《比利时人的流放》(The Belgian Deportations)、《德国在比利时的恐怖行为》(The German Terror in Belgium: An Historical Record)、《德国在法国的恐怖行为》(The German Terror in France: An Historical Record)等,之后在1917年又被调派到了新成立的“政治情报部”,专门负责搜集有关奥斯曼帝国的政治情报。1918年,巴黎和会召开,汤因比作为英国首相劳合·乔治的幕僚之一参加了和会。另一名参加和会的历史学家是美国中世纪史研究的教父、哈佛大学的著名中世纪史教授哈斯金斯(Charles Homer Haskins,1870—1937)。不过他们两人的境遇迥然不同。作为威尔逊总统的亲信幕僚,哈斯金斯可以直接影响最高决策,但劳合·乔治首相自负过人,讨厌专家,根本不愿听从下属的意见,致使汤因比大受挫折,觉得自己的才智毫无用武之地。和会之后,他乃决定离开政府部门,但又觉得不能体面地回到牛津的巴里奥学院。  劳合·乔治 恰在此时,伦敦大学国王学院宣布接受居住英国的希腊人捐助,设立科拉伊斯拜占庭及现代希腊历史、语言与文学教授席位。科拉伊斯(Adamantios Korais,1748—1833)是希腊独立运动和现代希腊民族国家的精神导师,以他的名字命名教授席位,其亲希腊色彩不言而喻。还在1918年夏,当汤因比从岳父穆雷处听说这个新的教授席位后,就致信国王学院院长、古典学家罗纳德·巴罗斯(Ronald Burrows),私下询问他是否该提出申请,受到后者极力鼓动。但他心有疑虑,写信给岳父说:“我不是特别亲希腊,会给伦敦的希腊人造成错觉。”在给巴罗斯的回信中亦说,担任此职者应该是比他“更活跃的亲希腊者”。巴罗斯回复说,任何研究希腊历史的人都会增强自己对这个国家“同情的兴趣”,丝毫没有想到汤因比对现代希腊不怀好感。无论如何,汤因比需要一个工作,也需要挣钱,因此提出了申请。尽管在面试时明言不会教现代希腊文学,他还是击败了后来成为著名古典学家的戈麦(A.W.Gomme),获得聘任,任期五年,年薪六百英镑,任满可续任,直至六十五岁。  科拉伊斯  汤因比受聘科拉伊斯讲座教授的聘书 1919年秋,汤因比走马上任,时年三十岁。这年10月,他作了题为《中世纪和现代希腊史在历史中的位置》的就职演讲,希腊总理韦尼泽洛斯(Eleftherios Venizelos)亲自出席。在演讲中,汤因比把希腊置于更为广阔的历史视野之中,提出从古代、中世纪直到现代,希腊都是欧洲文明最东面的前哨阵地,承受并抵御了东方文明的冲击。在此,其以文明而非民族国家为单位的历史研究视角已经明显地表现了出来。然而汤因比对于宏观历史的一贯兴趣,不久就使他与科拉伊斯教授席位的赞助者之间出现分歧。第一次世界大战的经历使他特别关注不同民族、不同文化之间的冲突。1920年,希腊和凯末尔领导的土耳其民族主义阵营之间又爆发战争,更促使他深入研究战争的深层意味。1921年,他获准带薪休假,遂以《曼彻斯特卫报》记者的身份赴希腊和安纳托利亚,实地考察战争情况,在《曼彻斯特卫报》上发表系列报道,并在1922年出版《文明的接触:希腊与土耳其的西方问题》(The Western Question in Greece and Turkey: a study in the contact of civilisations)。  汤因比在希腊和土耳其的旅行路线  1921年的萨卡里亚河战役在第二次希土战争中具有关键意义  《文明的接触:希腊与土耳其的西方问题》原书扉页 在该书中,他从文明的角度分析希腊和土耳其的困境。由于受到西方文明的强烈冲击,希腊和土耳其的文明都处于解体的边缘。因而东方的问题实际上是西方文明带来的问题:因为西方文明的强势,三个文明的碰撞之下,导致了两个弱势文明衰落的灾难性后果。然而在该书以及在《曼彻斯特卫报》上发表的一系列报道中,汤因比明显流露出了对于土耳其民族主义者的同情,倡议希腊、西方和他们和谈,以至于科拉伊斯教授席位的赞助者们感到强烈不满。1923年1月23日,赞助者委员会的几个成员集中讨论了汤因比的问题,认为他出卖了希腊利益,随即致信国王学院,要求对于他的学术活动是否符合该教授席位的设置条款予以澄清。汤因比和国王学院院长、古典学家巴克(Ernest Barker)虽然对此感到意外,但还是复信作了说明。不过赞助者委员会并不满意,指责汤因比没有能履行科拉伊斯教授席位的职责,并且要求他在教授席位和支持土耳其人之间作出抉择。该委员会在1923年10月24日的一封信中写道: 汤因比教授接受了一个由希腊人建立、希腊人赞助、因科拉伊斯这个著名的名字而显耀的希腊研究教授席位,却把大部分的精力、资源和闲暇用于恶毒和持续地攻击处于危难之中的希腊民族。他甚至还去安卡拉,和我们的敌人进行密切而友好的谅解,并把他的热情努力用于宣传他们的利益。 1924年初,汤因比被迫正式辞去科拉伊斯教授职位,但他随即在《泰晤士报》上发表公开信,为自己辩护,暗指赞助者干涉学术自由。这一事件在伦敦大学引起轩然大波。土耳其政府驻英国大使也立即联系汤因比,邀请他到伊斯坦布尔大学担任教授。 虽然汤因比的希腊研究生涯以失败告终,但这个阶段的研究与思考对他后来写作《历史研究》产生了深刻的影响。战争使他感到人类历史是循环的。三十多年之后,在回忆自己的思想时,他说: 我正在向巴里奥学院人文学科的本科生解读修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》的时候,1914年的大战爆发了。然后忽然我豁然开朗了。修昔底德在他那个世界里已经经历了我们在这个世界里正在经历的事情。……无论年代是多么不同,从哲学意义上说,事实证明修昔底德的世界和我的世界具有同时代性。而如果希腊罗马文明和西方文明的关系如此,我们已知的所有文明之间的关系难道不都是如此吗? 1919年至1920年,在伦敦大学所作的一系列古代史学术报告中,他已经在讨论欧洲文明和“中东”文明的历史命运了。在他看来,“中东”文明在兴起之后,就停滞不前了,而欧洲文明经历了两次衰落和复兴。1920年,在牛津大学所作的题为《希腊之悲剧》的报告中,他已经阐明了《历史研究》中的一个基本想法:是连续不断的战争导致了文明的衰亡。他说:“我怀疑,如果我们分析正确的话,历史的巨大悲剧——即人类精神所创造的伟大文明——会表现出同样的剧情。”而“当古代希腊文明最终解体后,我们自己的文明行将‘兴盛’并重复人类的悲剧”。1922年,在他撰写《文明的接触:希腊与土耳其的西方问题》的时候,文明的比较研究框架在他的思想中逐渐成形。他所需要的是足够的空闲时间,来了解和研究中国、印度和日本等他尚未触及的异域文明。 然而首先他需要找到稳定的工作,担任希腊研究教授这样领域受到局限的职位对他已经没有吸引力了。1924年初,他以前的政治情报部上司找到他,邀请他到新近成立的英国国际事务研究所(后改名为皇家国际事务研究所)任职,负责撰写1924年的国际事务年度报告。虽是临时职位,但和他的兴趣相合,因此他欣然接受。1925年夏天,他按时完成了总共长达一千一百页的两个报告。正在他又开始为寻找工作发愁的时候,格拉斯哥商人和煤老板丹尼尔·史迪文森爵士同意出资为他在伦敦大学设立国际关系教授席位,并资助他在国际事务研究所继续担任研究部主任。这两个职位为他带来了各五百英镑的年薪,外加一百五十三英镑的出差补贴。  今天的英国皇家国际事务研究所(Chatham House) 汤因比忠实履行了国际事务研究所的职责,直到1938年,每年出版国际事务年度报告,成为英国外交政策的风向标,但他从不喜爱教学,也从未在伦敦大学开设国际关系课程。在继续撰写国际事务年度报告之外,他把全部的时间都用于撰写《历史研究》的准备工作。1929年,他应邀到京都太平洋关系研究所参加研讨会,顺道游历了中国和印度等地,甚至受到蒋介石接见。1934年,《历史研究》第一至三卷出版,汤因比一举成为被认为能够和吉本媲美的历史学家。1954年,十卷本《历史研究》全部出版,此时他已经是世界闻名的历史学家了。然而他仍然保持着对希腊史的兴趣,到1969年又出版了《希腊历史的一些问题》(Some Problems of Greek History)。不过,读者也许会感到意外的是,在众多学者眼中,他最好的著作却是他三十三岁时出版的《文明的接触:希腊与土耳其的西方问题》一书,而不是为他带来世界性声誉的《历史研究》。 (本文原题《汤因比与希腊》,原载于《书城》2008年第3期,收入《文明的接触:希腊与土耳其的西方问题》时有个别文字改动。本书近期由上海人民出版社,经授权,澎湃新闻转载,现标题为编者所拟。)  《文明的接触:希腊与土耳其的西方问题》,[英]阿诺德·汤因比著,张文涛译,上海人民出版社2019年1月出版 (责任编辑:admin) |