|

一、学术史研究 中国的黄土高原,“东起太行山和五台山西麓,西达乌鞘岭和日月山东侧,南到秦岭北麓,北抵长城沿线附近”[1](1-2)。而陕北黄土高原,位于毛乌素沙地以南、关中盆地以北,是我国黄土高原的中心地带。自秦汉至隋唐,已经是全国政治、经济的重要区域,人类活动频繁。其间,自东汉末至隋初,黄土高原战争频繁,人口削減,农耕区域逐渐退缩,黄土高原许多地方成为游牧地区,生态逐渐恢复,水土流失现象有所减弱。而至隋唐时,统一王朝出现,社会经济状况逐渐改良。在此阶段,黄土高原人口增加,农业逐步代替游牧业,人类在自然侵蚀的基础上不合理的利用土地,扩大耕地面积,从而加速了黄土高原的水土流失,使入黄泥沙增多。宋元之时,黄土高原上战争频仍,人口数量下降,土地利用度降低。而明清时期,国家统一,社会安定,人口快速增长,研究区内长城沿线的疏林灌丛已被连片开垦,地表植被逐渐减少,水土流失现象逐步加剧,黄河水患也日趋加重。此外,这一时期人地关系比较紧张,清中期许多外地移民多迁入黄土高原人烟稀少的山区,使这些原来的林区也逐步向农耕区转化。 上世纪70年代,我国著名历史地理学家史念海先生通过对历史文献的分析,并结合实地考察,得出结论,即现在的黄土高原和历史时期初期相比较,存有明显的差异。首先是原(塬)的变迁,由于侵蚀不断进展,原来黄土高原上范围相当广大的原(塬)大都不复存在,代之而起的则是长短不一的沟壑。正是这些沟壑,使原(塬)面受到切割,由近及远破碎分裂,成为黄土高原上的一种特色,其后果就是直接减少了借以从事劳动生产的土地。而侵蚀则是促成原(塬)的破碎消泯和沟壑的增加延长的关键,侵蚀速度出现惊人的变化趋势,绝不仅是黄土本身特性、新构造运动性质、古地形特征及流水等外营力这些自然因素造成的;而是由这些自然因素加上人为活动因素共同作用的结果[2](111-120)[3](80-88)。与史先生持相同观点的研究者对黄土高原的典型地区进行了相关性的研究[4](71~82)[5](69~77)。这些研究多借助古城、故宫、关隘、长城、陵墓等方面的因素来进行黄土高原塬、梁、峁的探究,这种研究思路的确是一种能够让历史地理学工作者顺利研究的思路。但是,正如史念海先生所认为的那样,通过这种方法所取得的研究成果是薄弱的,“以之作为探索沟壑的形成和演变的依据却也不是太多”。可见,这种研究方法本身是有一定局限的,即这种方法的可能后果是不能较为全面的反映历史时期黄土高原塬、梁、峁变迁的全貌[6](3-54)。与史先生持不同观点的研究者,如地质、地理学家则认为,黄土高原土壤侵蚀至少可以追溯到中更新世时期[7](1-10),更新世以来,黄土高原便属于强烈的侵蚀地区[8](228-229)。 上世纪80年代以来,学术界从影响黄土高原土壤侵蚀的自然因素和人为因素出发,对土壤侵蚀的研究进行了细化。陈永宗、景可、蔡强国等将黄土高原土壤侵蚀分为自然侵蚀和加速侵蚀,并认为加速侵蚀应该分为人为因素导致的加速侵蚀和黄土高原自身的自然加速侵蚀[9](3-13)。另有一些研究者基于黄土高原特殊的地质、地貌、降雨及黄土特性等自然因素,提出黄土的侵蚀、搬运和沉积过程及黄河携带大量泥沙是一种自然环境地质现象[10](1175-1184)。更有研究者提出黄土高原现代侵蚀以自然侵蚀为主,约占总侵蚀量的70%[11](202-211)。 此后,来自历史地理学、生态学、古地理学、第四纪研究等领域的学者对黄土高原土壤侵蚀的成因及相关问题开展了更为广泛而深入的讨论[12](163-171)[13](432-443)。其中,以桑广书的研究具有代表性,其认为,黄土高原地貌与土壤侵蚀演变研究有待更为深入的综合研究,增加细致的案例分析,同时增强研究成果的应用价值[14](398-402)。 在笔者看来,历史时期黄土高原的环境变迁过程研究,尤其是清至民国近三百年时间尺度的相关研究,仍需要对历史文献进行更为细致而精准的解读[1]。其中,对地貌变迁、区域气候和人类活动等文献的理解和判识有助于人文作用效应的定量化表达,有助于对演变中的人类活动和地理环境之间的关系做出深刻解读和准确判断,进而构建脆弱生境地带地理过程综合研究的平台,以寻求宜于优化和改善当地生态的有效途径。 二、历史地貌环境的复原 陕北黄土高原的第四纪黄土堆积较为完整,黄土覆盖面积广,地貌发育具有典型性。自陕西长城沿线至北山山系皆为黄土覆盖区,大致可以分为黄土丘陵沟壑景观与黄土高原沟壑景观,区域内的土壤侵蚀以流水作用为主。其中,丘陵沟壑区呈现为“梁峁广布,沟壑纵横”的景观。如今绥德一带“境内皆高山陡坡,水多急流”[15](167-168),“其土田、民人在峰崖、溪涧中,忽断忽续不止,犬牙相错已”[16](153);高原沟壑区则多为破碎塬和长梁,由于受到河流沟谷的切割作用,从而形成了高原沟壑景观,这样的地貌环境给人的感官带来明显的视觉差异。如1940年代初,著名学者黎锦熙在洛川塬考察时,虽然已知该区域“因受连续不断之剥蚀,致沟谷纵横,行旅极感困难”,但从沟谷辗转至塬面时,马上就产生了“一登山顶,恍如平地”的感觉。黎氏还特别强调,陕西本地人将“山顶”称为“原”,“而不称山”[17](95-96)。正是由于陕北黄土高原地貌状况呈现为如此复杂的多样性,加之沟谷密度较大,因此对区域环境变化具有明显影响。 此外,黎锦熙发现,这一带“惟在较大河流附近之盆地面,则均比距河流远处为低,故由境内各支流至洛河谷,地势渐渐下降,自西南境沿洛河向北至县城西境,地势复逐渐上升也。地属高阜,随处皆有崾崄、深沟,望之无甚崄巇,履之殊少坦途”[17](95-96)。实际上,贯穿整个陕北黄土高原的黄河支流呈树枝状分布。这些河流为西北-东南走向。河流中上游相对宽阔,河口段则相对窄小,上游及支流河谷多为“V”字形,中下游河谷则多为“U”字形。此外,由于河床相对较大,水流湍急,容易形成强降雨,从而造成水土流失等灾害。 整体而言,研究区内的地势呈西北-东南分布,地貌空间差异大,除土石质山区和高原沟壑区的塬面侵蚀相对较弱外,其它地区则呈现为“丘陵起伏、沟壑纵横”的地貌特征。当地居民在从事生产、生活过程中,往往根据生产、生活环境的特点对自身所在的居所加以命名,其中以村庄的命名为典型。如表1所示。 表1 清至民国陕北黄土高原地貌类型统计

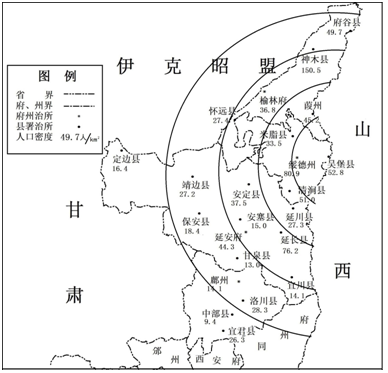

资料来源:道光《安定县志》卷一《舆地志》;民国《府谷县志》卷二《民社志》;民国《续修葭县志》卷二《风俗志》;光绪《米脂县志》卷六《风俗志》。 通过对研究区内民众利用不同地貌条件所命名的村庄进行统计,共得出31种基本地貌类型,其中多有以沟、梁、峁、圪陀、坬、岔、窑窠、圪崂、脑畔、咀等命名的村庄。在这种地貌条件下,乡村聚落分布是不均匀的,表现为过度分散的特征,“率多比户而居”。在这样的地貌类型中,塬地、河滩地以及坡度相对较小的坡地相对适宜从事生产,但也存在城郭废弃、迁移等现象[18](390-391)。而诸如坬、崾崄、峁、崖、嘴、圪塔、窑窠等地貌类型由于地块窄小、地表覆被稀少、耕作层易蚀,多为不宜开垦的地形部位。在这样的地貌条件下,长期的重力侵蚀、水力侵蚀和人类活动影响下的人为加速侵蚀会导致“城没”、“水冲”、“大山崩颓”等侵蚀现象的出现[19](194-195)[20](38)。有学者根据这些历史事件来计算明清以来的土壤侵蚀强度。如以当时地处清涧县,后划归子洲县的裴家湾乡黄土坬村九牛山为例,顺治《清涧县志》、康熙《延绥镇志》、雍正《陕西通志》、《续文献通考》等文献对此都有记载,即“隆庆已巳,黄土坬二山崩裂成湫”[20](38)。经现代科学对此情况进行研究表明,“目前侵蚀强度较明代以来的平均侵蚀强度大43.52%”[21](73-78)。 因此,在上述地貌条件下,人地矛盾相对较轻、土地承载能力相对较好时,当地民众在黄土残塬区多从事适当的农牧业生产。随着社会经济的逐步恢复,人口日渐增长,土地承载能力逐步饱和,大量民众由于原居地可耕土地数量的有限,开始向丘陵沟壑区转徙。他们往往在“山坡陡坬掏挖种植”,且“春耕秋获,三时皆勤,相习至冬稍暇,犹以粪种奔走田间,故谓终岁勤动也”,但所获作物产量“数垧不能当川原一二亩之半”[15](167-168)。 三、区域气候的特征分析 陕北黄土高原地处暖温带半干旱大陆性季风气候区,时常有干旱、雨涝、霜灾和风灾之虞。黄土沟壑区所在区域,如延安府“寒早暑迟,三月而冰未泮,四月而花始发,麦成在夏至之后,霜降或中秋之期,盛暑不废羔裘,严寒必资土室”[22](《节候》)。榆林府虽地处延安府以北,且“地逼沙漠”,然该区气候特征和延安府颇有相似之处,该地“寒早暑迟,三月而冰未泮,四月而花始发,九月地冻而冬无种植,土工不兴,麦成在六月之后,霜降常中秋之期,盛暑雨后,辄被羔裘,长夏夜间,不熄火烧,其大概也”[23](135)。而黄土高原沟壑区则“纯为大陆气候,冬夏寒暑剧烈。严寒季节为一月间,其最低温度约达摄氏零下十五度至二十度之间,平均温度约在零下三四度左右;酷暑期在七月间,其最高温度可达摄氏三十度至三十五度之间,相当华氏九十度左右。唯一日之间,早、夜与午间相差甚大,例如正午九十度,早晚仅八十度,深夜则六七十度,变化剧烈,刺激生物尤甚”[17](78)。 由上述文献,不难看出,由于地形及地表状况的差异,区域性气候表现不同。陕北黄土高原平均海拔约在1000-1200米,高低差异不大,整个高原顶部高度变化不大,有利于气流的运行。同时,尽管塬面与沟谷相对高差不大,但由于黄土高原沟谷密度较大,对区域气候具有明显影响。以安塞县为例,该县“地处西秦以西,又当北山之北;治城则三山鼎峙,二水带围;五区则万脉环流,诸峰罗列;延水贯其北,洛水穿其南,太重山起脉于东界,杏子河发源于西方,以故梯田最多,平原绝少”[24](188)。气候状况虽大致相同,但“细验之,则邑之东南与西北虽相连一境,而禾苗收获每以寒热稍易,亦觉气候不齐”[24](186)。 与干旱、雨涝直接相关的是降水情况。陕北黄土高原的降水情况呈现年际的不均衡性和季节的不均衡性。就年降水量而言,研究区内许多地方“各季节降雨之多寡,全视风向:当夏季风(东南风)盛行之际,则雨量增加;而冬季风(西北风)暴发之时,则雨量大减,计全年总雨量约在五百公厘左右。但历年变差甚大,旱年则低于此,涝年过之”[17](78-79)。就季节的不均衡性而言,本区内亦有不少地方的春秋二季为季候风交替时期,于是形成所谓“不连续面”,以致雨水相对丰沛;秋季雨量且远较春季为多,降雨时期也相对较长,甚至可以持续二十多天。夏季雨量丰沛,且多雷雨,俗名白雨;同时因对流旺盛、与地形的关系,容易降雹。至冬季则受西伯利亚高气压的影响,空气颇为干燥,虽有雨雪,但雨量甚微[17](78-79)。因此常见的文献表述为“春少雨,即有亦微霖,清明后见青草,桑始发叶,……入伏始种荞麦,夏常虑缺雨,或暴雨,又虑带雹,且山涨冲地如蚓窟”[25](96-97)。中雨、大雨的骤然而至,夏季降水量往往集中在几天之内完结,一旦发生强降雨,蓄水能力较差而透水性较强的土壤“则浊浪冲激,随地成沟壑,苗之根抵露,加以烈风,胥仆偃于泥淤中,而田近河畔者,随波而去,势则然也。兼以山谷阴僻,阴阳衍伏,夏秋之交,每遭冰雹,不但青苗成白地,而所伤牲畜亦不忍数计矣”[22](110),从而引发较为严重的自然灾害。表2即为1932-1943年中部县(今黄陵县)的雨量数据。 表2 中部县1932-1943年雨量统计(单位:毫米)

资料来源:民国《中部县志》卷二《气候志·气象》。 由表2数据可得,1932-1943年的平均雨量为444.39毫米。其中,1936年的雨量最少(111.6毫米),而1940年雨量最多(1348.4毫米),年降水量相差12倍有余。同时,由每年7-9月的降水量可得,上述三个月的降水量所占全年降水量的比例和其它年份相比较,存有有明显变化。其中,1938年所占比例(29.0%)高出该年季均值4个百分点;而1935年所占比例最高(74.4%)。很明显,降水量多集中在夏季风盛行期间。一年之中,4、5月间(清明至小满)常会因雨水缺乏,以致“春耕时尤难调匀,播种失时即收获难望”[26](388-389)。 陕北黄土高原除却受到降水情况的影响之外,还饱受霜降、飓风之祸。研究区内霜降现象多受冬季风控制,时有冷空气侵入,从而引起急剧降温,并造成大量农作物植株茎秆受害或者死亡。如果在抽穗期出现明显的霜降情况,则往往导致穗部遭受冻害,严重影响产量[27](127-128)。在光绪《保安志略》的文献表述中,该县境内“每岁春末秋初间,霄严霜杀谷伤稼,俗谓之黑霜,未霜前数日,北风劲厉,天气骤寒,入夜而降,或数里或数十里,有亩东被灾而亩西不灾者,有高地被灾而下地不灾者,甚有一地年年被灾不宜耕种者,不尽遍灾也。次日天必晴,霁日光灿之禾稼受侵者,立见枯萎”[28](185)。此外,黄河沿岸的佳县一带因“北临沙漠,风气最寒”[29](13),“一至七月之中,凉风乃至,故沿边一带,禾苗或有冻枯者,八月下旬,谷菽皆登,土人有言曰至寒露割谷打枣,是以时降霖雨,凄凉特甚,九月之初,繁霜满地,木叶尽脱”[30](403)。而且,一旦秋霜过早,农作物则“多有秀而不实之虞”[26] (388-389)。故民众惟有利用从谷雨到秋分期间仅五个月的无霜期从事农业生产,“然雨泽稀少,而春耕时尤难调匀,播种失时,即收获难望,……故旱干之年,衣食恒多不给”[26] (388-389)。 由于陕北黄土高原四时多变,民众生活生产势必受到影响。当自然灾害波及范围相对较小、持续时间相对较短时,粮价虽有增长,但民众尚可自救。当多种自然灾害叠相交错时,影响程度有所加深,并得以蔓延。以康熙六十年(1721年)为例,陕北黄土高原普遍出现较大的自然灾害,在清涧县,该县“春无雨,夏禾绝,六月乃雨,民荒极多逃亡。男女孩易米二三升,夫妇不相顾,复多疫死者相枕藉。南门外掘万人坑。奉恩旨赈济,存活者十二三,是岁有秋”[20](38-39)。在安定县(1942年,经陕甘宁边区政府批准,安定县改为子长县),该县“春,不雨,狂风四塞,雨土两月。麦豆绝粒,斗米千钱,大饥,人削树皮木叶食,道殣重积,相割啖,城外掘乱人坑,先是沿边一带数载歉收,皆仰食安定,乡人争出粟卖之。至是米价腾贵,十倍其值,仓廪皆不可救矣”[22](13)。 再如光绪初年,在北中国的冀、鲁、豫、晋、陕五省发生了特大旱灾,此次旱灾普遍延续三年之久(1876-1879),以光绪三、四年(1877-1878年)最为严重。在陕西,自光绪二年立夏之后,数月干旱无雨,致使秋季颗粒无收,“粮价腾涌,饥民嗷嗷待哺”[1]。光绪三年(1877年),夏粮只收一成,秋季无收,继而出现的是“饿殍枕藉”。而此时的陕北地区“……北山旱灾以榆林之怀远、葭州、府谷,绥德之米脂、清涧、吴堡为重。神木、靖边本望有秋,又为严霜所侵,次则延安所属,又次则鄜州,既无存粮,又鲜富户粮,此凶灾情殊可悯已”[31](卷一百二十七《荒政一》之《赈恤》)。陕北黄土高原南部地区虽然灾情相对北部诸州县较轻,但早在同治七年(1868年)、十二年(1873年),洛川等陕北南部各州县先后受水灾、旱灾等自然灾害的影响[17](254),以致光绪元年三月(1875年),“巡抚邵亨豫奏查明被灾各州县民欠地丁钱粮,请分别豁缓。奉准陕西洛川等县民欠同治十二年地丁正耗银两,著缓至光绪元年麦后带征”[17](254-255)。时隔不久,光绪二年(1876年),中部县旱象已生,并出现局部危害,因而中部县该年的赋额得以豁免[32](139)。光绪三年(1877年),“雨泽稀少,禾苗枯萎,平原之地与南北山相同”,自此,旱灾面积得以蔓延,从而带来人口的严重损失。据《黄龙县志》所辑的《荒乱碑》载,黄龙县(时属洛川县)在光绪三年“三月二十日落雨七分,以至四年三月十四日落雨,犁一年之处,数千余里,以至升米银三钱,斗糠数百,有父子相食,夫妻相食,伤心惨目,以至于此,十分之人,仅留二三”[33](6)。许多民众迫于生计,逃荒在外。至光绪四年八月初旬(1878年),绥德一带“得沾雨泽以来,已种秋禾长发甚属畅茂。迨后兼旬未雨,加以狂风时作,烈日如焚,土脉仍形干燥,农田望泽甚殷,虽间得有微雨,不过洒尘,以致禾苗渐就枯萎。自七月初九日以后,甘霖渥沛,得以藉滋培养,秋禾虽少减色,晚秋可卜丰登”[34](536-537)。 四、清至民国时期的人口变动 (一)人口规模 清至民国时期,陕北黄土高原的人口规模在每次波动期后,总有一个恢复的周期,而这一周期恢复的过程,实际上是人类逐步恢复生产、生活,再谋求发展的历史过程。在这一过程中,人口因素与土地承载能力在人类行为作用下,对生态环境施加影响,进而带来自然灾害的发生频率和程度。我们大致可以按陕北黄土高原沟壑区和丘陵沟壑区进行分析。 陕北黄土高原沟壑区,以洛川县为例,该县自明末清初人口数量呈递减的趋势。顺治年间的兴屯垦殖政策在陕北南部的推行,使得该区域的社会经济状况更为混乱,人口数量受到一定影响[35](205)。随着清政府“盛世滋生人丁,永不加赋”和“摊丁入亩”等政策的颁行,该区人口数量有明显增长,此阶段的土地垦殖率也呈逐次递升的发展态势。至咸丰年间,由于太平天国运动的影响,西北地区成为战区民众躲避战火之所在。因此,在此期间,陕北黄土高原沟壑区人口规模仍然能够保持较高的发展水平。伴随着人口数量的逐次递增,人地矛盾日益凸现。同治年间至光绪初年,该区域在战乱和自然灾害的影响下,人口数量和土地的利用率呈明显下降趋势。其后,虽经外来移民的移垦,地方社会经济状况有所改善,但是至清末,该地的人口数统计为64,760余口[17](112),其人口数量直到民国三十年前后,才逐步赶上乾隆二十年(1755年)的统计数量(1948年,洛川县东境划归黄龙山垦区,土地和人口相应减少)。 而陕北黄土丘陵沟壑区,则以绥德为例,该地自明代洪武年间便设有绥德卫以巩固西北军事防御体系,防御蒙古游牧民族的入侵。明末清初之际,由于天灾人祸的影响,研究区内的人口数量和土地抛荒情况呈削减态势。虽经清政府颁行招抚政令,但是人口数量始终低迷。至顺治末,为了促进社会经济的恢复和发展,清政府除了制定垦荒兴屯政令外,对明代遗留下的卫所体系进行整顿。康熙年间已降,军屯卫所内部的“民化”、辖地的“行政化”进程加快,绥德卫因其所在区域人口相对稠密、州县行政机构密集,故在裁撤之后,将辖地并入附近州县。此后,随着国家政策的调整,当地社会的日趋稳定,绥德的人口数量和土地垦殖率得以逐次递升。至道光三年(1823年),绥德直隶州的册载人口为331,300余口[15](167)。至咸丰年间,在太平天国运动的影响下,绥德作为战区民众重点移民的区域之一,人口规模仍然保持较高水平。伴随着人口数量的逐次递增,人地矛盾日益凸现。同治年间以至光绪初年,绥德和洛川的情况相似,其人口数量和土地利用率呈明显下降趋势。战乱过后,地方政府再次“招抚流亡”,外逃民众逐步回至原籍。此外,外来移民的移垦也促使地方社会经济状况有所改善,至光绪二十八年(1902年),该地“民、屯户口居然与乾隆间等”[26](359)。 不难看出,在清至民国时期的近300年中,洛川和绥德的耕地数额都随着不同时期人口数量的变化而呈现出较为显著的差异,即耕地数额和人口数额之间成正相关关系。不过,在特定时期,也会出现较为复杂的变化趋势。如自清初至康熙中期,绥德人口增长情况的变化仍是受“三藩之乱”的影响,而土地垦殖率的下降则反映了当时社会趋于稳定时人口增长影响下正常的土地垦殖情况。这一情况和洛川相比,存有较为明显的相似性。此外,人类活动方式的固化和延续推动两地民众的耕垦区域开始发生变化,耕作部位越来越陡。不过,有所区别的是,在洛川塬的塬面人口压力到一定的限度、土地难以维持生计时,民众便会有一部分从原居地迁到人地矛盾相对缓和的黄龙山地进行垦殖。而地处丘陵沟壑区的绥德民众有的举族迁徙至其他地区,但更多的则是将选择开垦的土地耕作部位逐步陡峻,甚至对不同的地貌情况进行等级划分,并出现“由植被较好、土壤相对肥沃、水分条件较好的梁顶和沟掌地→梁峁斜坡和沟缘缓坡→最后到地形陡、土层薄并有基岩出露陡坡或裸岩薄土部位的发展态势”[12](163-171)。 (二)人口密度 考量清至民国时期陕北黄土高原地貌环境和自然灾害影响下的人类因素,一方面需要从研究区域的人口规模入手探讨人类因素的波及范围和影响程度,而另一方面则需要从人口密度进行考察人类活动变化的强度和力度。 我们选取道光三年(1823年)为横断面,选择陕西巡抚卢坤编辑的《秦疆治略》所辑人口数字作为人口统计数据来源,以民国《续修陕西通志稿》卷一《府厅州县分图》中所辑各府、厅、州、县舆图为土地面积估算的依据,以推演清代中后期陕北黄土高原人口密度的大致趋势。如图1。  图1 道光年间陕北黄土高原人口密度趋势图 由图1分析可知,在道光三年(1823年),陕北黄土高原的人口平均密度为29.6人/㎞2,其中,高出人口平均密度的,有14个府、州、县。而在其余的府、州、县中,鄜州本州、中部县、宜君县、洛川县均在9.4人/㎞2-28.3人/㎞2之间。此外,宜川县人口密度仅为14.1人/㎞2,尚不及陕北黄土高原人口平均密度的一半。这主要是和宜川县人口、聚落、耕地的分布特点密不可分。该县以县川河为界,该界以北的黄土残塬地带可耕土地较多,生态承载力较强。因此,该区内的人口聚落相对密集,人口密度较大,户均人口相对适中。而县川河以南地区,尤其是西南黄龙山地,由于地处“盗贼渊薮”、“虎患丛生”之地,因此,土地扰动远较其余各处为轻[35](90)。 此外,陕北黄土高原的人口密度呈现由葭州、绥德州向外延伸的半扇形而逐步递减。人口密度相对集中的地方,如绥德一带,该地人口变动较大,这和战乱的频仍、自然灾害的肆虐程度密不可分。实际上,更重要的是突出了该地严重的土地生态承载能力问题。而生态承载能力的高低则主要是通过该区域民众的人类活动过程中所引发的环境问题来体现。不过,图1中所标示的绥德县、肤施县、神木县、府谷县、延长县等五县的人口密度表现的较为突出。就绥德县和肤施县而言,此两地都是府、州一级的治所所在地,故而人口密度和其他地区相比,较为集中。而神木、府谷两县的人口密度普遍较高,其中,神木县人口密度高达150.5人/㎞2,这多与清代中后期大量晋陕边民纷纷涌入陕北长城外谋生直接相关,因而,上述两县人口数量相对较多,而神木理事厅的设置也恰好印证了这一问题[15](175-176)。最后,延长县的人口密度为76.2人/㎞2,是继神木县之后的最高人口密度分布点。该地之所以出现较为集中的人口,这多是和此地存有较为密集的水利设施可供大量农田灌溉之需有关[36](107-111)。 (三)人口迁移 如前文所述,由于陕北地区所处的独特的地理位置,使其经常遭受战乱洗礼,加之自然因素的作用,人口波动频繁,大起大落;人口增长相对缓慢,下降呈剧烈趋势。其中,政治环境稳定、社会经济发展促进人口的增长;而灾害、战乱频仍则导致人口的下降。 以延安府同治年间的战乱和光绪初年的灾害为例,延安府治下的肤施、甘泉、保安、安塞等四县在两次动乱中表现尤为突出。在肤施县,该地在咸丰十一年(1861年)尚有民口6.9万,至宣统元年男女大小统计,仅为18198口,损失近5.1万人[34](卷三十一《户口》)。在保安县,据史料载,该县在光绪二十二年(1896年)有男女大小共5241口,和战前相比,损失人口高达92%[37](175-176)。如此高的人口损失,并不意味着人口都死亡了,而更多的是反映了人口多已逃离。据文献反映,人口损失最大的地区,灾后的人口增长速度最快,反之,增长速度即低。当然,此时期的人口增长包括了原有逃亡在外的民众重新著籍和外地移民的涌入。 那么,因战乱、灾害的影响而逃亡的民众又是怎样维持生计的?有的民众留守在原有土地上,继续从事农业生产。但当地民众则为了获得生产所需,往往以破坏地力为代价,导致大量土地“屡垦屡荒”,导致“山经践踏”,则会导致表层土体发生碎裂,形成岩屑和碎土,“遇大雨,浊浪下冲,亦为居民患”[22](《山川》)。有的离开耕作的土地奔赴陕北长城以外的鄂尔多斯进行新的垦殖;有的则躲至洛川县境西侧的黄龙山地进行开荒垦种。 通过上述分析,不难看出,清至民国时期,陕北黄土高原人口变动在地貌环境和区域气候影响下,具有较为显著的地域差异。地貌环境的复杂多变,尤其是民众开发土地的耕作部位随人类活动强度的增强而逐渐陡峻。在明末清初之际,由于地广人稀,多数民众从事对拋荒土地的复垦,而且民众多选取地形较缓的塬面和河流阶地以便获取相对较高的农作物产量。伴随着人口规模的逐步增多,民众开始选择坡度较大的山坡地从事开发,而且开发部位的构成随耕作部位、土地基本状况和社会经济因素的变化而发生改变。因此,当植被覆盖、地貌类型和人口密度等条件差距较大时,土地开发自然会对自然灾害发生作用。 由于受地貌条件复杂、土质疏松、季节性暴雨和地表植被相对稀少等自然条件的限制,陕北黄土高原民众的耕作方式呈现出较为明显的地域特性。其中,多数民众以占有大量的耕地为基础,多推行轮休耕作等土地利用方式。如安定县,该县“地连沙漠,山高而川狭,少平田,多种山上,种三年必须培生,培生者弃已耕之地,俟荒芜十余年,土脉生而后可耕也”[22](《田赋》)。同时,由于特定自然环境的制约,许多地方盛行“广种薄收”的耕作方式。在这种耕作方式下,当地民众要在一次收获中取得全年所需的粮食,必须抓紧时间抢耕多种,不多种不行。他们每年“立春即拥肥缮农具,清明节后始插铧播种,……其地干燥不润,常视雨泽之多寡以占一年丰歉,如暑中缺雨,即终岁勤苦,仍有衣食为艰之忧”[38](431)。 五、基本认识与相关结论 陕北黄土高原的环境变化过程在清至民国时期不再呈现出以自然过程为主,而更多地呈现为与人类活动密切相关的人地互动过程。人类对土地的依赖程度不断发生变化,人类活动的方式也在不断改变,这就导致研究区内的景观结构发生相应的变动,进而带来区域的环境变化。因此,系统研究黄土高原在该时段的环境变化时,需要首先对地貌环境、区域气候状况和人口变动情况进行细致有效的把握。 当地貌环境稳定、社会经济发展、政治环境宽松之时,人类活动强度则有所增强;而气候突变、地貌环境变动时,则导致人类活动强度减弱。人类活动强度的变化随人口的变动而发生作用,当人口规模超出脆弱生境所提供的限度时,势必会出现人口数量的波动和人类生产生活方式的改变;反之,当脆弱生境尚能承受人口所带来的压力时,人类行为对地貌环境的影响便具有相对稳定的、持续的可能性。此外,人类行为的力度在不同程度上还具有变幅相对较大的可逆性。就地域差异来讲,陕北黄土高原的人口规模表现为自长城沿线风沙草滩区→黄土丘陵沟壑区→黄土高原沟壑区逐步增强的态势;人口密度则表现为以绥德州、葭州为核心,向外延伸的半扇形逐步递减的态势。与之对应的,人类活动的规模、强度、方式等方面亦具有明显的变动,而在这一变动过程中,人类行为因素和土地承载能力通过人类活动作用于生态环境自身,从而对自然灾害的发生频率和程度发生作用。 参考文献 [1]甘枝茂编.黄土高原地貌与土壤侵蚀研究[M].西安:陕西人民出版社,1990. [2]史念海.周原的变迁[J].陕西师范大学学报(哲社版),1976,(2). [3]史念海.周原的历史地理及周原考古[J].西北大学学报(社科版),1978,(2). [4]王元林.历史时期黄土高原腹地塬面变化[J].中国历史地理论丛,2001(增刊). [5]张洲.周原地区新生代地貌特征略论[J].西北大学学报(自科版),1990(3). [6]史念海.历史时期黄土高原沟壑的演变[J].中国历史地理论丛,1996(2). [7]景可、陈永宗.黄土高原侵蚀环境与侵蚀速率的初步研究[J].地理研究,1983,(2). [8]刘东生.中国的黄土堆积[M].北京:科学出版社,1965. [9]陈永宗,等.黄土高原现代侵蚀与治理[M].北京:科学出版社,1988. [10]洪业汤,等.黄河泥沙的环境地质特征[J].中国科学(B辑),1990,(1). [11]中国科学院国家计划委员会自然资源综合考察委员会编.黄土高原遥感调查试验研究[M].北京:科学出版社,1988. [12]王晗,等.清至民国洛川塬土地利用演变及其对土壤侵蚀的影响[J].地理研究,2010(1). [13]钟莉娜.多流域降雨和土地利用格局对土壤侵蚀影响的比较分析——以陕北黄土丘陵沟壑区为例[J].地理学报,2017(3). [14]桑广书.黄土高原历史地貌与土壤侵蚀演变研究进展[J].浙江师范大学学报(自科版),2004,(4). [15] 卢坤.秦疆治略[M].//台北:成文出版社影印本, 1970. [16] 乾隆绥德直隶州志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [17] 民国洛川县志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [18]嘉庆洛川县志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [19] 民国安塞县志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [20]道光清涧县志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [21]龙翼,张信宝,等.陕北子洲黄土丘陵区古聚湫洪水沉积层的确定及其产沙模数的研究[J]. 科学通报.2009,(1). [22]道光安定县志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [23] 乾隆府谷县志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [24] 民国续修安塞县志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [25] 乾隆延长县志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [26]光绪绥德州志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [27]李国桢.陕西小麦[M].西安:陕西省农业改进所,1948. [28]光绪保安志略[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [29] 嘉庆葭州志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [30] 民国续修葭县志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [31]民国续修陕西省志稿[M] [32]民国中部县志[M].//台北:成文出版社影印本, 1970. [33] 黄龙县地方志编纂委员会编.黄龙县志[M].西安:陕西人民出版社,1995. [34] 中国科学院地理科学与资源研究所、中国第一历史档案馆。清代奏折汇编——农业·环境[M].北京:商务印书馆,2005. [35]王晗.人口变动、土地利用和环境变化的关系研究——以清至民国时期陕北黄土高原为例[M].西安:陕西师范大学2008年度博士学位论文,2008. [36]乾隆延长县志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [37] 光绪保安志略[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. [38]民国横山县志[M].//中国地方志集成(陕西府县志辑).南京:凤凰出版社,2007. 作者:王唅,原刊于《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2018年第2期。 [1] 同治八年(1869年),陕西境内的战事结束后,左宗棠又将战争推进到甘肃、新疆境内,直到光绪三年(1877年)才告于结束。在此期间,陕西又成为提供军用物资的前沿,而饱受战乱影响的陕西民众更加贫困,他们恢复生产、促进社会经济恢复的能力大为削弱,继而自身抵抗自然灾害的能力也大为下降。 资料来源:卢坤《秦疆治略》;民国《续修陕西通志稿》卷一《府厅州县分图》。 [1]桑广书等学者依据嘉庆《洛川县志》所统计的康熙五十年民户数(该数据来源于1994年洛川县志编纂委员会编辑的《洛川县志》)认为,元代以来洛川塬人类活动对自然环境的影响较弱,沟谷发育速度、土壤侵蚀强度的变化主要由于自然条件的变化所致(桑广书、甘枝茂、岳大鹏:《元代以来黄土塬区沟谷发育与土壤侵蚀》,《干旱区地理》2003年第4期,第355-360页)。然而,康熙五十年所统计的民户数据是纳税人丁数,并非当时的实际人口数字。这直接导致相关研究结论的可信性。 (责任编辑:admin) |