|

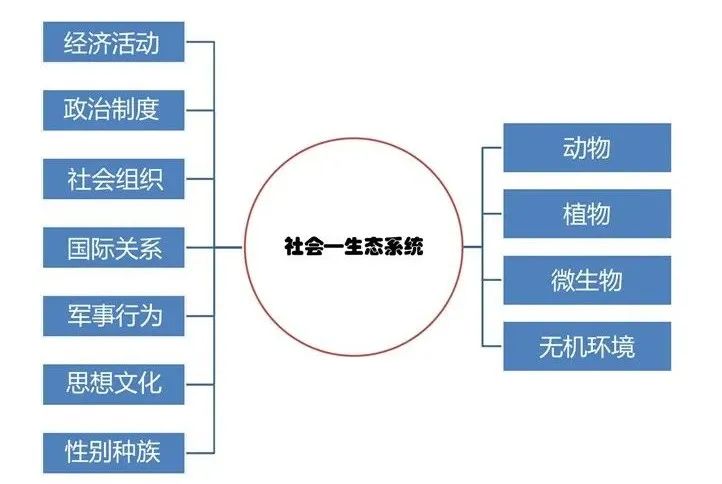

(来源:《社会科学战线》2020年第3期) 一、“上下求索”的由来和根源 1855年,美国诗人沃尔特·惠特曼(Walt Whitman,1819—1892)创作《自己之歌》,描绘了“我自己”攀爬、行走于大山小径时,自然之物相伴相随的情景: 攀登大山,我自己小心地爬上,握持着低桠的细瘦的小枝, 行走过长满青草、树叶轻拂着的小径, 那里鹌鹑在麦田与树林之间鸣叫, 那里蝙蝠在七月的黄昏中飞翔,那里巨大的金甲虫在黑夜中降落, 那里溪水从老树根涌出流到草地上去…… 有科学家认为,在惠特曼的诗歌中,“关于所有的生命都被交织在其内的复杂的网络以及人在其中的地位,是曾经非常清晰而美妙地被描述过的”。的确,仅从上述几行诗文,就可以领略其描述的复杂生命网络的存在。这网络由高山、小枝、青草、树叶、鹌鹑、麦田、树林、蝙蝠、金甲虫、溪水和老树根一一织就,并在“我自己”的攀爬、行走,鸟儿的鸣叫、飞翔以及溪水的涌出、流动中,洋溢着鲜活的生命气息。惠特曼以诗文描述的复杂的生命网络,其实可简化为人类与非人类或自然世界的关系。这不仅是诗文中的主观意象,而且是现实中的客观存在,或者更精当地说,是诗人通过诗文所反映的一种客观实在。而从历史实际来看,这一关系是一种不稳定的共生关系,经历了反反复复的变化。在历史长河中,人类与自然双方相互挑战,彼此因应,持续不断地螺旋推进。无论是自然还是人类,哪一方都从未赢得绝对的统治权威,双方始终在塑造与重塑彼此。人类与自然之关系及其变化,很长时间里一直处于被史学家遗忘的角落,无论在作为“上层历史”(History from Above)的政治史中,还是在作为“下层历史”(History from Below)的社会史中,都没有获得它应有的位置。这是因为,前者“将政治领袖和统治集团参与的公共事件或改变历史进程的重大政治、经济、文化和科学变革作为最重要的研究课题”,后者主要关注基层社会,并“从民众的角度和立场来重新审视国家与权力,审视政治、经济和社会体制,审视帝王将相,审视重大的历史事件与现象”。前者主要反映了近代政治和经济的革命性变化,后者则集中体现了现代社会及文化斗争的发展。 所幸至20世纪六七十年代,一门致力于探究人类与自然关系协同演进的历史即我们今天熟悉的环境史勃然兴起,使上述状况得到了根本的改观。环境史率先在美国诞生,是那个时代严峻的环境问题促发的美国环保运动的产物。 正如有学者概括的,在整个20世纪60年代,越来越多的美国人开始日益关注环境问题,这不仅包括空气污染、水污染之类棘手的老问题,而且包括辐射尘、有毒化学品的危害、郊区肆意蔓延等一系列新问题。几起环境灾难事故的暴发,包括1969年1月的圣巴巴拉海域石油泄漏(The Santa Barbara Oil Spill)和同年6月的凯霍加河大火(The Cuyahoga River Fire),更是将美国环境问题的严峻性暴露无遗。“美国在1970年突然发现,自己的国家正处于各种环境危险的困扰之中:光化学烟雾笼罩着许多城市,农场主忧虑着有毒的杀虫剂和硝酸盐所污染的供水,青年人抗议着来自原子弹和核电站的射尘威胁,孩子们遭受着他们体内 的高水准的铅所引起的病苦。” 这些问题被普遍认为是人为的祸患,有历史学者明确地称之为“我们所致的生态危机”(Our Ecologic Crisis),并针对传统基督教教导其信徒的“对自然的傲慢基调”,来探寻危机形成的历史文化根源。也有科学家称之为“环境危机”,从科学的角度思考和探寻这一危机的真正含义和形成机理。 确切地说,世人所谓的生态或环境危机,指的是当今世界所面临的一种困境,即人类居住的地球家园已不适于人类自身的生存,也危及支撑人类生存的有机生命和无机世界,这在很大程度上又是由人类自身的活动造成的,它反映出人及其社会与周遭的自然世界之关系的重大变迁。这样的危机终于促使人类觉醒。如上所言,美国人在整个20世 纪60年代日益关注环境问题,并最早掀起了大规模的环保运动。这一运动以1970年4月22日“地球日”(Earth Day)宣讲为标志,在那个时候达到了高潮,并培养出美国第一代环保活动家。环保运动虽有政治人物的组织和参与,但又不全是政治领导的结果。因为“环保活动家来自四面八方,美国社会的各个部分都参与其中。在环境问题上两党是一致的。环保活动家不分老幼,不问激进保守。有组织的劳工参与进来,国家最大公司的高管也参与进来。一些环境抗议活动由少数族裔和劳动的穷人领导,其他抗议活动主要涉及中产阶级白人和富有的贵族。一些环保活动家致力于保护荒野,另一些人则努力改善市中心的社区”。由此可见,美国的环保运动具有全民性。 在20世纪六七十年代全民环保运动的大背景之下,一批正在成长的美国历史学者赶上了时代的浪潮。他们因应时代氛围的感召,不断唤醒对自然的热爱之情,开始阅读科学家揭示环境危机的作品,甚至亲身参与现实社会中的环保实践。更为重要的是,他们不仅仅像一般民众那样谈论在现实中遭遇和感受的各种问题,还因职业习惯使然而深入历史,想对问题一探究竟。与此同时,来自于不同领域和单位但共同关注环境问题的学者日益汇聚起来。他们不仅活跃于美国历史学家协会、美国历史学家组织、美国研究协会和美国地理学家协会等组织,而且进一步自我组织起来,以谋求 更大的发展。1977年美国环境史学会(Society for American Environmental History)的成立及其刊物《环境评论》( Environmental Review)的发行,被视为环境史诞生的标志性事件。 在全民环保浪潮中诞生的环境史自始就具有全民关怀的特点,这一点在其发展过程中日益明显。我们看到,环境史学者既关注从总统、国会议员到行政官员等政治要人针对环境及其问题的有关作为与举措,又关注不同时期的知识分子“为自然代言”(Speak for Nature)的思想观念及其对历史的影响,同时也关注包括妇女在内的社会各阶层与自然打交道的方式与态度及其在环保运动中的作用。这样,环境史的兴起“能给史学家的传统的关注对象,如战争、外交、政治、法律、经济、技术、科学、哲学、艺术和文学等,增添基础和视角”,因而使已有的政治史、经济史、社会史、思想文化史等历史门类能 拓展关怀的对象,也具有了更大的包容性。 尤为重要的是,环境史学者还从环境问题和环保运动中切实地认识到,“人类如何一直受制于其周遭的自然环境。反过来,他们又如何影响着环境,并且有着怎样的结果” 。于是,他们自觉地“探讨自然在人类生活中的作用和地位”,试图“研究过去的社会与非人类世界的一切互动”,从而继社会史学者之后成为“另一群改革者”。他们一方面认可有些学者提出的“自下而上”(from bottom up)重新认识历史的主张,认同对塑造表层政治的“阶级、性别、种族和等级”等深层次隐秘力量的探寻,另一方面强调历史学家还必须更加深入,“要深入到作为历史的一种动力和存在的地球本身。从中,我们甚至会发现始终都在发挥作用的更为基本的力量。为体察这些力量,我们必须不时地走出议院,走出产房、工厂,一同出门,徜徉在田野、树林和露天当中”。环境史学者就这样发展了社会史学者向下关注的治史原则,主张不断向下关注,“深入地球”或“亲抚大地”(Down to Earth)。并且,他们要“自地而上”(From the Ground Up ),从而以“上下求索”的创新精神,将过去的人类社会和自然世界有机地关联起来,探讨它们之间相互作用关系的生成和演化,以努力撰述带有整体意义的历史。 环境史这一创新精神,显然是由这门历史的研究对象,也即人类社会与自然世界的相互作用关系所赋予的。如前所述,按照生态学的原理,人类与自然一直相互挑战、彼此因应,两者交互作用所构成的环境,可被称为复合的社会—生态系统,它具有不同的类型和规模。环境史学者的研究,是以特定时空下某类社会—生态系统为基本单位,探讨系统内人类社会子系统与自然生态子系统之间错综复杂的关联。要考察和探究它们之间的这一关联,必然会不自觉地走进过去的人类社会和自然世界之中,切实领悟自然在人类历史和社会中的地位和作用,具体了解人类过去对自然的态度和认知以及他们的各种活动对自然环境的影响。由于自然世界的宏大、广袤与深邃,人类社会的运行、发展又无不与自然世界息息相关,这样,环境史生来便赋予其研究者上下求索的无限潜力和可能性,从美国环境史学会的会标中可以直观地领悟这一点。  图1 美国环境史学会会标 该标识简洁明了,似乎可以这样解读:图的左侧是一个人及其倒影,他从自然中诞生、成长;图中一条水平线将图分成两部分,象征人类在山、水、森林等自然根基或自然资源的支撑下逐步创造了谷仓、华宇等文明成就,并将自然与文化分隔开来,由此可能会产生一系列或正或负的结果和影响。当代学者自觉地组织起来,对于这一个发展进程及其前因后果、得失利弊加以全方位、多层面的探索、分析。因此,该会标鲜明地体现出环境史的“上下求索”的意蕴和宗旨。 二、“上下求索”的内涵和路径 就词源而言,“上下求索”是笔者综合“亲抚大地”和“自地而上”两个短语,参考侯文蕙教授“自上而下深入地球”的译文,同时广泛考量环境史研究的丰硕成果而逐步明确起来的。 具体来说,“亲抚大地”一词最早是在1988年,由环境史的开创者和权威人物之一、美国当代著名史学家唐纳德·沃斯特(Donald Worster)于《从事环境史研究》(Doing Environmental History)一文中提出。在该文中沃斯特还指出,“当我们跨越人类自我关照的世界,并与非人类的区域相遇时,环境史便发现了它的研究主题”。在此基础上,他建构了著名的环境史三层面模式,明确环境史研究在三个层面上进行,强调三组议题,力图回答三组问题。“首先要解决的就是对自然本身的理解,它在过去的时代中是如何组织运作的。我们把自然的有机和无机的两个方面都包括在一起,特别要将一直是自然生物链一环的人类包括在内。”“这门历史的第二个层面则介入了社会经济学领 域,因为它是与环境相关联的。在这里,我们涉及工具和劳动,涉及从劳动中产生的社会关系,涉及人们设计出的种种生产加工自然资源的商品的方式。”“接下来,对历史学家来说,构成第三层面的则是那种人类所遭遇的更难捕捉而且独一无二的类型了——它是纯粹智力和思想的。在这一层面,概念、道德、法律、神话以及其他意义的各种结构,都成为个人和群体与自然之间的对话的一部分。”在清晰区分环境史研究的三个层面之后,沃斯特也特别强调,其实“它们组成的是一个完整的富于活力的探索,在这个探索中,自然、社会的和经济的组织、思想和愿望是作为一个整体被对待的。这个整体的变化,如自然的变化、人类的变化形成了贯穿古今的辩证法”。 由此,得以了解环境史开拓者对“总体意义上的环境史”及其具体研究内容的思考和布局。 2009年,美国学者泰德·斯坦因贝格(Ted Steinberg)出版《亲抚大地——论自然在美国历史中的作用》(Down to Earth,Nature’s Role in American History)一书,十分完好地继承了他的恩师沃斯特的学术旨意,不仅在著作的主标题中直接使用沃斯特提出的“亲抚大地”短语,而且在著作的副标题中明确贯彻其界说的环境史的一个目标,即上文提及的“探讨自然在人类生活中的作用和地位”。该书开宗明义,要试图改变人们思考美国历史的方式,既讨论诸如殖民化、工业革命、奴隶制、内战、 消费主义等为人熟知的主题,也探究诸如小冰期、马粪、猪圈、快餐、草地、运动型多功能车、电子器件和垃圾等鲜少谈及的主题。作者进而提出,由动植物、气候和天气、土壤和水等构成的自然世界曾深刻地塑造了美国历史。“自然几乎并非历史学家可能引导我们相信的那样被动顺服,一成不变。”值得重视的是,斯坦因贝格在该书序言中锻造了“自地而上”一词,认为像这样来撰述历史,意味着要重新思考迄今为止界定美国历史的时段。其中,有三个转折点值得重视,即作为美利坚民族历史开端的静默不语的普利茅斯海岸巨砾(Plymouth Rock)、1785年土地法令(Land Ordinance)以及19世纪后期消费主义的兴起。在此我们看到,斯坦因贝格如何整合自然史和人类史,并由此撰述更具整体意义的美国史。 沃斯特和斯坦因贝格分别是美国乃至国际环境史的第一代和第二代学者的代表。综合这两代环境史学者的成就,可以说,“上下求索”恰好体现出他们勇于开拓、不断创新的环境史实践,也表明环境史试图突破政治史和社会史囿于人类事务的藩篱,勉力将自然纳入历史探索之中的初衷与前景。一般而言,环境史学者以“人类社会与自然世界的关系史”为总纲。具体研究时,他们聚焦于因这一关系所结成的“社会—生态系统”,既从人类一方去把握人类社会的方方方面与自然世界联结的内容和方式,也从自然一方去了解自然世界的万事万物影响并制约人类社会的现象和渠道。关于环境史总纲及其研究单位与路径,这里以图示之:  图2 环境史总纲  图3 环境史研究单位与路径 图2表明,环境史的根本特点在于认识和把握人类社会与自然世界的相互作用关系,不偏向或局限于人类社会和自然世界中的任何一方,因而超越了任何一种所谓的中心主义。它的基本研究单位则如图3所示,是复合的社会—生态系统。对此,上文已经述及。环境史研究就将史学家耳熟能详的研究单元,如经济活动、政治制度、社会组织、国际关系、军事行为、思想文化、性别种族等,与他们熟视无睹的自然要素,如动物、植物、微生物、无机环境等有机地整合起来,试图全方位地探讨人类社会与自然世界相互作用关系的变迁和影响,从而使历史研究的主题和时 空范围极大地拓展。不仅已有的国别史、地区史、专题史等得到了更全面、更深入的探究,而且从前未受关注的区域和主题譬如极地环境史、海洋环境史也得到了关注和开拓。随着一部部新的历史不断问世,历史的观念也得到了极大的创新。对此,笔者已从历史题材、研究方法、动力观念、历史评价和历史作用等方面,将环境史的创新概括为五句话,即择自然为题,拜自然为师,量自然之力,以自然为镜,为自然代言。将这五个方面综合起来,“想表达一个意思,即以人与自然互动关系史为对象的环境史研究,归根结底,就是要做好如何对待自然这篇大文章”。 可以明确地说,环境史作为一个新的历史研究领域,历经半个多世纪的发展,已建构起一种新的历史解释模式。对此,笔者将它概括为“一体多维的历史解释模式”。“一体”指的是人类社会和自然世界相互关联所构成的整体,也即上文述及的社会—生态系统,或者沃斯特所说的“生态球体”(eco-sphere)。“多维”指的是从人类社会或自然世界的方方面面切入这一整体并加以探究的具体路径。与其他历史门类相比,环境史研究和著述的最大特色即一体多维的历史解释,进而历史的时空观念、史识、史实、史料等等都得以别开生面,从中可以理解并把握“自然入 史”之后历史研究所揭示的一切“过往”(the past)的整体性和错综复杂性。 三、“上下求索”精神的弘扬 如今,环境史在世界各国、各地区广泛传播,并日益聚合起自然科学、人文与社会科学各界研究人员。他们探索更大、更深时空范围之环境史,并努力撰述整体历史的脚步从未停歇。老一辈引领示范,年轻一代奋起直追,从而形成交相辉映、蒸蒸日上的良好势头,由此可以领略环境史的“上下求索”精神弘扬的情形。 从老一辈来看,沃斯特的开拓创新率先垂范,这尤其体现在近年来他研究和撰述一种新的世界史也即“星球史”(A Planetary History)的努力。其实,早在20世纪80年代,沃斯特即已提出星球史概念,并在其主编的《天涯地角:现代环境史的视野》( The Ends of the Earth:Perspectives on Modern Environmental History)一书中首先加以阐释。之后,他不断宣讲什么是星球史。他出版了《萎缩的地球——美国丰裕的兴衰》( Shrinking the Earth:The Rise and Decline of American Abundance)一书,发表了《什么是世界史?或者说,世界史应该是什么?》《地球行星拥有一部历史》等若干篇专题论文,还开设了“星球史”本科生课程,并面向广大听众公开宣讲“为什么我们需要星球史” (Planetary History:Why We Need It),由此系统地建构起星球史框架,极大地丰富了星球史内容,从而重新阐释什么是世界,什么是世界史。 在沃斯特看来,世界是一个生态球体。其广阔的历史既包含中国,也包含世界的其余部分,既包含所有的人,也包含岩石、树木、季节和气候,即“一切在我们之前便已存在,也与我们共同塑造今天这个星球的事物。这便是我希望未来我们所撰写的世界史的范围和尺度” 。像沃斯特这样看待世界和世界史并孜孜以求,是对环境史的“上下求索”精神的最佳诠释与弘扬。 就新生代而言,对环境史的“上下求索”精神加以弘扬的也不乏其人。其中,突破地球环境而研究宇宙环境史的努力尤为值得关注。譬如,2017年《环境史》杂志刊登了美国乔治城大学环境史副教授达戈马尔·德格罗特的《目击灾难:彗星撞击木星的环境史》( “A Catastrophe Happening in Front of Our Very Eyes”:The Environmental History of a Comet Crash on Jupiter)一文。他认为,地球是广袤的宇宙环境的一部分,因此环境史应该拥抱整个宇宙。该文论述了地球之外的环境变化如何深远地影响了人类的历史进程,考察了“木星与苏梅克-列维九号彗星碎片相撞”在思想、文化和政治领域产生的复杂反响。 文章说道,1993年,由于木星周围环境的变化以及科技和文化的日新月异,改变了天文学家观察宇宙、探寻天体的方式,这才使得发现这颗已经崩解的彗星成为可能。当科学家们意识到该彗星的碎块将撞击木星时,他们遂拟定了一项史无前例的观测计划。1994年7月,彗星碎块的撞击改变了学术界对太阳系和地球自然史的旧有看法。很多天文学爱好者通过传统的媒体和刚刚起步的因特网密切追踪这起事件。有人还通过天文望远镜和双筒望远镜目击该事件,不断更新着他们的地球安全观念。这一事件之后,美国政府加强了原有的近地星体监测项目,为政府和公司在未来 开发近地星体的外层空间提供了可能性。由于地球生态环境的脆弱性,在太阳系某一区域发生的环境变化,会激励着人类开发改造太阳系其他区域的宇宙环境。该文提到:“环境史学家应该把全部宇宙看作一个更大的环境,一个由牛顿学说、相对论和量子物理学交融而成的、斑驳陆离的‘自然马赛克’。环境史应探讨人类历史与非人类宇宙环境之间的联系,而不能囿于人类与非人类地球环境之间的联系。” 上述环境史前辈和环境史新锐持之以恒的努力,鲜明地体现了环境史学者如何不断地建构自己对自然世界的认知图景,如何不断地探究影响人类历史和社会的深层次力量,从而得以放眼宇宙星辰,将“上下求索”的精神进一步发扬光大。 总之,环境史学者从关注环境问题不断走近自然环境,深刻地领悟到自然在历史中的存在及其力量,同时深入、具体地探讨人类社会与自然世界协同演化的历史实际,从中认识彼此关联的不确定性和脆弱性,并忧虑更大范围的健康和安全问题,在探索人类与自然纠结不已的复杂的生命网络方面,做出了为现时代所需的新贡献。环境史可以让人们更好、更辩证地理解人类诞生以来如惠特曼那样在“攀爬”“行走”中与自然结伴而行的本真状态及其历史变迁,牢牢记住“我的舌,我的血液中的每个原子,都是由这泥土这空气构成……”并切实体验“以一种原始的活力述说自然” 的真谛和意义。 (梅雪芹,清华大学人文学院历史系教授。) (责任编辑:admin) |