|

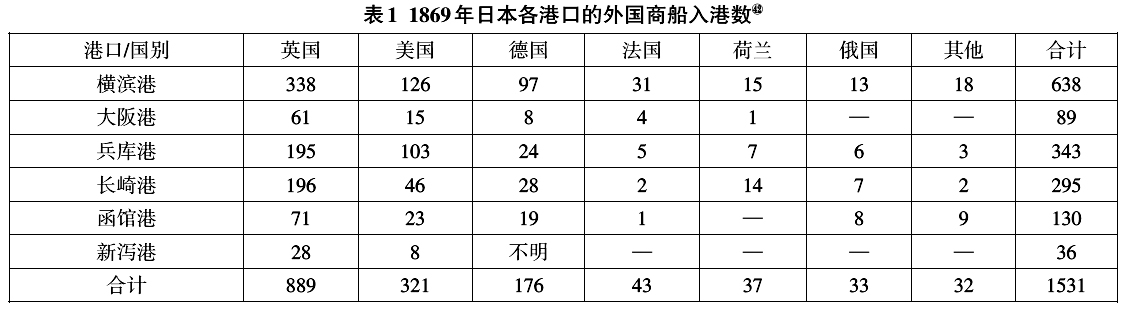

内容提要:日本在近代化过程中萌生的海权意识是历史发展到特定阶段的产物。明治政府为转移国内政治危机而决意出兵台湾,但汽船匮乏给军需输送带来的羁绊与三菱会社的积极参与,让政府认识到“民办”海运公司的发展潜力及其对国家的强烈依附欲。沿海航权的顺利收回,加之此后的西南战争,促使三菱迅速实现了对国内海运业的垄断。政府出面干预,对其政策由之前的扶持转为管控,最终促成三菱与共同运输合并成立了日本邮船会社,并顺势将海运公司控制于股掌之间,使之沦为国家对外侵略扩张的工具。日本此后会走上对外侵略扩张之路,明治初期海运公司与政府的“邂逅”以及此后的“互动”是不可忽视的因素。结果,国家对海权的追求成就了公司的海运事业,而公司的海运垄断又促使国家不得不采取措施对其加以管控。“公司发展海运”和“国家发展海权”由此成为密不可分的利益共同体,彼此间交织形成的这种既相互利用又相互角力的双重关系,其实质是政府与公司这对陷入各自利益和权力逻辑怪圈的对手共同推动对外侵略扩张的互利共生关系。 关 键 词:近代日本/海外扩张/三菱/海运/海权 基金项目:本文系教育部人文社科规划基金项目“日本近代国家形成期海运与海权的关系研究”(项目编号:18YJA770013)的阶段性成果。 作者简介:姜春洁,中国海洋大学外国语学院副教授 汽船是人类因蒸汽机的发明在工业化道路上迈出的关键一步。在日本从西方引入汽船之前,由于德川幕府“大船建造禁止令”①的禁锢,往来于日本沿岸的本国船舶都是大和式帆船,只能适应内航海运。直到1853年佩里“黑船来航”,幕末的日本才带着对“黑船”的恐惧和向往,掀起了西洋式船舶的“买船”和“造船”热潮,并逐渐实现了从“帆船”向“汽船”的转变②。 汽船的出现对于四面环海的日本而言,不仅标志着海运业开始走向近代化,更意味着日本从此具备了大规模走向海外的交通手段。明治天皇曾在1868年3月14日的“宸翰”中明确提出“开拓万里波涛,布国威于四方”③,这般强烈的海外扩张意识与日本引入汽船几乎处于同一时期,两者间是否有关联?要解析这个问题,不能无视近代日本汽船的操控运营者,即汽船海运公司的发展及其在此过程中形成的与政府权力之间的关系。 综观国内外学者关于近代日本海运公司发展的诸方论述,其考察及相关思考大多止步于海运活动本身和海外航路开辟等层面④,并没有进一步追问蛰伏于海运公司背后的政府行为及国家意志。三菱会社⑤是日本近代海运业发展的标志性存在,其在孕育、发展和崛起的过程中与日本政府之间交织而成的关系是本文的关注点。 一、出兵台湾与三菱会社的军需输送 三菱会社在日本近代化过程中第一次介入国家事业,是明治政府出兵台湾之时。1874年2月6日,明治政府通过了由大久保利通和大隈重信联手拟定的《台湾番地征伐要略》,决定出兵台湾。但值得注意的是,此次出兵的借口却是1871年12月发生在台湾的琉球漂流民遇害事件。为什么在事件发生两年之后政府才想起出兵征讨?按照日本学者的分析,是早有觊觎台湾之心的明治政府,为了防止国内叛乱的重演、消除内政动荡的危机,企图把征韩派对政府的不满向国外转移,因此才以“琉球民遇害事件”为借口侵略台湾⑥。换言之,从事件发生到决意出兵的两年时间里,日本国内接连发生的“征韩论”⑦风波(1873年)和“佐贺之乱”⑧(1874年)是促使政府出兵台湾的关键因素。 1874年4月4日,明治政府成立“台湾生蕃探险队”,任命陆军中将西乡从道⑨为台湾蕃地事务都督⑩。同年5月17日,西乡从道率兵3600余名,分批乘船驶往台湾,直至11月13日政府发出撤军敕令为止,这场历时半年的台湾征讨才告结束(11)。由此,日本完成了明治维新之后的第一次海外派兵。从决定出兵到结束出兵,这个过程看似简单顺畅,实际上困难重重,困难首先在于物资和兵力的输送,即汽船的运输问题。 需知,明治初期日本的海上交通手段依然是传统的大和式帆船,而要在短时间内快速且有序地向台湾输送3600余名士兵及煤炭食粮等物资,依靠传统的帆船显然不可能。于是,调拨具有“载重量大、出航规律性强且安全系数高”(12)等优势的西洋式汽船用于军需输送,自然成了政府必须面对的一个难题。为此,西乡从道除了向日本国邮便蒸汽船会社租赁明光丸,有功丸、妊妇丸、成妙丸等4艘汽船(13)之外,还分别从美国和英国租借了纽约号(14)和约克夏号汽船(15)。 然而,就在万事俱备临近出兵之际却横生了变故。就在明治政府做出讨伐台湾的决议后不久,英美两国驻日公使巴夏礼和宾汉(16)突然宣布局外中立,并联合向日本外务省提出“反对日本出兵台湾”的抗议,拒绝租借商船给日本。由此,原本已谈妥的汽船租赁事宜被迫取消,特别是纽约号汽船,因吨位大、载重量可观,对军需输送不可或缺。更为棘手的是,纽约号汽船此时已经满载军需物资停靠在横滨港,只待鸣笛起航。此时,日本政府却突然接到美国政府的指令,要求在“24小时之内卸货完毕,返还纽约号商船”(17)。据记载,当时船中装载的物资多为食材,有活鸡2000只、鸡蛋60000个、牛肉75公斤、酒类200桶、咸鱼100桶、鲑鱼2300条、鳕鱼600条,竹笋、萝卜、牛蒡、大葱等蔬菜类6000筐,另外还有建筑材料、被服等物品(18)。 面对突如其来的变故,明治政府不得不急思对策:一方面紧急委派大仓喜八郎(19)调配人手卸货还船,另一方面又委派大久保利通前往知会西乡从道暂缓出兵。卸货方面,虽然在装卸转运的过程中因食材变质,损失惨重,最终还是将纽约号商船按时归还给了美国。但暂缓出兵方面,却因西乡从道“拒绝受命,决意强行出兵”(20),令政府非常被动。 事已至此,为了填补因英美商船临时解约造成的运输空缺,大隈重信于5月9日紧急购买了刚刚抵达长崎的美国沙夫茨堡号商船(改名社寮丸)和英国台尔塔号商船(改名高砂丸),并即刻命令两船满载食粮和武器驶往台湾社寮港(21)。与此同时,又委派时任藩地事务局顾问的英国人布朗前往香港购置汽船。据统计,1874年5月至次年3月期间,政府共斥资157.68万美元,先后购置了东京丸等13艘汽船(22)。需要注意的是,1874年11月出兵已经结束,但政府购置汽船的行为却并未因此而停止,而且大久保利通、大隈重信等当权派人物还指出“有必要在平日里维持和培养强大的海运力量”(23)。由此可见,明治政府在这个时候已经认识到引进汽船之于国家发展的重要性。 本国汽船的匮乏和外国商船的临时解约无疑成为战时军需输送的羁绊,同时也暴露出当时日本海运业发展的落后窘况。就在政府购置汽船之后,新的难题又接踵而至。装船、发船、进出港口、泊位、卸货、入库等海运物流需要具有实务经验的专业人员来操作。在当时,日本国邮便蒸汽船会社作为“官办”公司最有资格承担这项工作,然而其社长岩桥万造却以公司亏损为由极力推脱,甚至还推荐“民办”的三菱会社。 这项任务既是政府委派又并非无利可图,在当时而言可谓求之不得,岩桥万造为什么要拒绝,而且还要推给三菱?其中缘由貌似费解,实则与当时日本政局的变动和公司自身的经营状况有关。 首先,一直庇护邮便蒸汽船会社的文部卿木户孝允等政治家,当时极力主张内治优先,反对出兵台湾,但终未能改变政府的决议而辞职下野(24),该公司失去靠山,对政府委派的任务也变得态度消极起来。再者,市场竞争给公司决策带来的影响也不容忽视。邮便蒸汽船会社此时正在和三菱会社争夺国内海运市场(25),降价竞争已然导致公司陷入亏损,单是1874年1月至10月期间的亏损额就高达35028日元(26)。与岩桥万造的招架乏术相比,三菱社长岩崎弥太郎倒显得游刃有余,而且对双方市场竞争中的己方胜出信心十足,这从他写给弟弟岩崎弥之助的家书中可以窥知一二。家书中写道:“尽管三菱只有8艘汽船,而邮便蒸汽船会社则有15、6艘,但在自己的指挥下,竞争渐趋激烈,已呈蚕食对方之势。”(27)显然,三菱会社对貌似强大的邮便蒸汽船会社已经造成了巨大冲击。 值此公司存亡之际,邮便蒸汽船会社没有理由将谋利的任务真心让给三菱会社,由此可以推断,岩桥万造的拒绝与推荐,不外乎是想借三菱参与军需运输、无暇顾及国内海运事业之空当,抢夺市场,巩固国内航线,以扭亏为盈。同时也说明,在岩桥的预判中,军需输送带来的利益尚不足以填补公司的亏空,而借机抢占国内的海运市场显然更有利可图。而更让岩桥万造始料未及的是,他推荐三菱参与政府军需输送的所谓“如意算盘”,非但没能挽救邮便蒸汽船会社,反而更加速了三菱的崛起。 军需输送直接关系到出兵台湾的成功与否,民办的三菱本不在政府的属意名单,但岩桥万造的执意推托和“大度”举荐,让大隈重信和大久保利通不得不将目光投向三菱会社。与岩桥万造截然相反,岩崎弥太郎(28)则视军需输送为介入国家事业的良机,立即呈交了《倾弊社之所有船只以报国家恩惠于万一》的建白书,表明了三菱会社勇担政府使命的决心。书中写道: 现今虽有政府庇护下的邮便蒸汽船会社,在下仍欲倾绵薄之力经营海运事业,其中困难可想而知。然事业一旦开始,绝无半途而废之理,千锤百炼,不畏艰辛,必斩风破浪奋发图强,死而后已。今有幸承蒙阁下垂青,定竭力承担,以不辱使命。(29) 岩崎弥太郎主动请缨,无疑为政府解了燃眉之急。1874年7月28日,台湾蕃地事务局任命三菱会社为“蕃地海运御用”(30),8月10日又与岩崎弥太郎签订了《汽船海运条件》和《海运担当条约》(31),将蕃地事务局的汽船调配和军资运输等任务悉数交由三菱负责。至此,近代日本的第一次海外派兵,在三菱会社的参与和配合下尘埃落定,由此也拉开了近代日本侵略中国乃至亚洲的序幕。毫无疑问,出兵台湾之际明治政府在遭遇了外国商船的临时解约和邮便蒸汽船会社的消极应对之后,亟需三菱这样“急国家之所急”的汽船公司出现。最终,出兵台湾事件成为两家公司命运的分水岭,邮便蒸汽船会社自此走向衰败,直至解散。三菱会社则因军需输送而深得大隈重信和大久保利通等当权派的支持,从而为后来政府颁布《命令书》扶持三菱埋下了可以预料的伏笔,也让它日渐具备了能够与欧美海运公司正面竞争的实力。 不难看出,近代日本的海运业在发展之初表现出两个鲜明的特点。第一,由于官办海运公司(日本国邮便蒸汽船会社)的退出,使得民办海运公司(三菱会社)成为近代日本海运业发展的主导力量。第二,三菱会社的初期发展是得益于政府的出兵“机遇”,只不过“机遇”并非来自市场商机而是出自当局的政治利益。近代日本海运业的发展契机并非源于市场逐利,而是依附国家权力,这一特征对此后日本海运业的发展走势至关重要。 二、“横滨—上海”航线的开通与沿海航权的收回 1875年1月,大隈重信命令三菱会社开辟“横滨—上海”航线,同时指派日本驻上海领事为其募集货物和乘客。同月17日,他又向航线沿岸的两府五县下达了“东京丸及其他三艘汽船出航上海事宜”的通知: 本省交付于三菱商会的东京丸及其他三艘汽船,将定期航行于横滨上海航线。东京丸于2月3日从横滨起航,经神户于24时抵达马关,6时抵达长崎,停泊12小时后驶往上海。八日后即周三起,三菱商船将从横滨和上海两港定期出航。望各府县区长户长知悉。(32) 1875年2月3日,三菱会社的东京丸汽船如期从横滨起航,驶往上海。随后,新泻丸、金川丸、高砂丸三艘轮船也相继被投入到“横滨—上海”航线上(33)。 值得注意的是,1874年11月出兵台湾才刚刚结束,政府为什么又要紧锣密鼓地急于开辟海外航线?有学者指出,出兵台湾时政府紧急购置的大量外国汽船急需寻找消化的出口,如若闲置,不仅会浪费政府的巨额斥资,船舶维护费也是一笔巨大的开销(34)。因此,政府下令开辟海外航线这个举措,可谓一举两得。还不止于此,幕末开国以来,日本的沿海航权及海外贸易一直为欧美公司所控制,由此带来的主权危机早已令政府焦虑不安。换言之,政府视欧美列强为心头之患久矣。 自1858年7月29日德川幕府被迫与美国签订《日美修好通商条约》之后,荷兰8月18日、俄国8月19日、英国8月26日、法国10月29日,都相继效仿美国与日本签订了修好通商条约,合称《安政条约》(35)。根据条约规定,日本相继开放神奈川、长崎、新泻、兵库等港口,江户和大阪则辟为商埠,设立外国人居留地,享有领事裁判权等(36)。诚如日本历史学家服部之总所言,“安政条约让日本沦为了欧美资本主义的半殖民地市场”(37),《安政条约》的签订被公认为是日本长达200余年之久的江户锁国体制彻底崩溃的标志。而日本一旦同意开放港口、允许外国船只进出,就不可避免地被卷入资本主义的世界体系中。果然,条约生效后不久,外国商船即纷至沓来。 1859年9月,英国半岛东方邮船公司(38)(以下简称P&O公司)的阿佐夫号商船驶抵长崎,开通了上海—长崎航线,这是链接近代日本的第一条海外定期航线。之后在1864年P&O公司又开辟了上海—横滨定期航线;1865年9月法国的齐普利号商船也开通了上海—横滨定期航线;1867年1月美国太平洋邮船公司(39)(以下简称PM公司)的科罗拉多号商船开辟了旧金山—横滨—香港的定期航线,同年6月又开通了横滨经停神户和长崎至上海的定期航线,1871年进一步深入到日本的内航,开通了横滨—函馆航线(40)。不仅如此,PM还在横滨设立了名曰“亚米利加四番”的分公司,逐渐控制了日本太平洋沿岸的客货运输(41)。  这些链接日本的海外航线之所以被打通,不外乎是以公司为“先驱”的西方资本主义追求原材料产地和海外市场的结果。如表1所示,从1869年日本各港口的外国商船入港数不难看出,欧美列强的贸易活动和海运势力在明治初期就已经遍布日本各主要港口,其中尤以英国为最盛,入港商船数共计889艘,占比高达58%;其次是美国商船,共计321艘占比21%;再次是德国商船,共计176艘占比11%,其他各国占比均不足3%。从以上入港数据可以看出,美国作为后起的资本主义国家,发展势头日渐迅猛,甚至连传统的海外殖民强国荷兰此时也已难与美国比肩。英美已成日本海外航线上的最大既得利益者,自然也就成了三菱会社争夺航权的强大对手。 欧美海运公司之所以能在日本沿海畅通无阻,除了本身“坚船利炮”的优势之外,还有一个很重要的原因是,明治初期的日本海运业依然停留在“风帆摇橹”的时代。以1870年为例,日本全国登记在册的汽船仅为35艘(24997吨),西洋式帆船为11艘(2611吨),到1875年,虽然汽船增至149艘(68227吨),西洋式帆船增至44艘(9398吨),但大和式帆船却多达21260艘(357785吨)(43)。不难看出,日本的西洋式帆船及汽船数量从明治初期开始虽然呈现了递增趋势,但传统的大和式帆船仍然是日本沿海航运的绝对主力,根本无法比肩欧美列强的蒸汽轮船。 力量悬殊招致对手的轻视。1869年,美国PM公司仅凭借投入到日本航线上的7艘汽船(23805吨),即向明治政府提出了全权包揽日本沿海航运的“提议”: 开通日本沿海航运,使之更兴旺隆盛。然未开化人民不宜兴此基业,政府亦无所助益。故暂请由本公司来负责。(44) 一句“未开化人民不宜兴此基业,政府亦无所助益”,清楚地表露出这家美国公司对日本海运业乃至政府的蔑视之意,同时也不难窥知美国觊觎日本沿岸贸易的野心。“黑船来航”带来的冲击以及由此引发的国内政治震荡尚未尽消,欧美列强的商船已经在日本沿海航线上“耀武扬威”,收到这样的“提议”,明治政府的感受可想而知。但要想驱逐横行在日本沿海的外国海运势力,摆脱沦为欧美资本主义半殖民地市场的厄运,就必须具备与其匹敌的“坚船利炮”,以及能与之抗衡的公司力量。于是,很快就有了政府培植“官办”海运公司的举措,但先有回漕会社(45),后有日本国邮便蒸汽船会社(46),结果都发展不力,难堪重任。“官办”海运公司的接连受挫,终令“民办”的三菱会社成为开辟海外航线、收回国家航权的不二选择。 1875年伊始,接明治政府的命令,三菱会社在北至石卷、函馆,西南经长崎至上海的航线上,与PM公司正面展开了市场争夺战。为了招揽乘客、抢夺货源,三菱将横滨至上海的船票价格由原来的30日元降至8日元,横滨至神户的上等席价格由20日元降至5日元,下等席由10日元降至3日元(47)。 但令人意外的是,双方“开战”后不过一月有余,就在1875年2月3日,亦即三菱会社的东京丸从横滨港起航、正式开通上海航线之日,PM公司代表沃尔什(S.G.Walsh)就暗中致信外务省翻译官平井希昌,提出只要日方给出合理条件,就可让渡上海航线的航权(48)。更为意外的是,面对竞争对手的交涉请求,三菱方面竟不为所动,继续与PM公司展开降价竞争。最终,三菱会社通过大久保利通居中斡旋,从政府申请到81万美元(2分年息、15年还清)的优惠贷款(49),成功收购了PM公司在横滨—上海航线上的运航船只以及沿岸港口的水陆设施,双方于1875年10月16日签署了收购合同(50)。至此,一场看似激烈的航权争夺战,就此草草收场。 三菱会社在当时而言,尚属后发展国家的海运公司,面对此前不久还视日本“未开化”的美国对手,敢于一战到底,且不依不饶,最终仅用8个月时间就迫使对方签署让渡协议。这背后的原因究竟是什么?PM公司为何会轻易妥协? 真相并非不可思议。三菱“胜利”的最直接原因是,与PM公司之间展开的这场航权争夺战并非纯粹的市场竞争行为,而是以三菱为先驱、以政府为后盾,两者合力与美国PM公司的对抗。 如上所述,三菱在与PM公司的航线争夺中不惜缩减效益,将运费一降再降,但公司争夺航线毕竟是为盈利,三菱为配合政府收回航权,难道就不担心亏损?其实,岩崎弥太郎在1875年9月向政府提交的报告书中早已提到,“因上海航线运费的异常下跌导致收支失衡,每月平均损失约两万之多”(51)。巨额损失当前,岩崎却不以为然,显然不合情理,足见这场航权争夺的背后还存在着非经济的动因。其真实意图,可以通过同年5月岩崎弥太郎对三菱员工的训诫中窥知一二。 我国自古未曾有外航之国策。如今像上海通航这般外航兴盛局面正是我国恢复航海权之阶梯,我辈正行于此阶梯之上。而美国邮船公司却屡次妨碍我等出航,实乃对我帝国之蔑视。我辈主要任务乃清除此障碍、夺回航海大权。(中略)昔日之事乃我公司一家之事,今日之事乃关乎全国之事。故今非昔比,所行之事亦有差异,昔日所求乃权利,今日所望乃正义。权利与正义,其要旨不同,望各位铭记。(52) “我辈主要任务乃清除此障碍、夺回航海大权”一语,明确传递出岩崎弥太郎誓与PM公司争夺海上航权的斗志和决心,而从“昔日之事乃我公司一家之事,今日之事乃关乎全国之事”一语更可清楚说明,此时的三菱会社已经将公司经营置于国家利益的高度,视“恢复国家航海权”为公司奋斗的目标,争夺航线的目的不在盈利只在收回国家航权。而PM公司因在1875年初失去了美国政府提供的航线补助金,又看到三菱不惜巨额亏损也要收回航权的决心,于是决定退出日本航线(53)。 可是就在PM公司退去之后的1876年2月,英国的P&O公司又出现在上海航线上。只是,此时的三菱已更有底气。岩崎弥太郎在鼓舞员工士气时强调,“驱逐P&O、收回沿海航权……不仅关乎我一社之兴衰,更关乎我日本帝国之荣耀”(54)。听此言,似乎岩崎所掌管的三菱会社已然与日本政府命运与共,否则何谓“关乎我日本帝国之荣耀”?岩崎之所以如此斗志昂扬,除了因具备对付PM公司的经验而成竹在胸之外,还与政府在此前下达的《第一命令书》(1875年9月15日)不无关系。《命令书》对三菱开辟海外航线及相关补助和奖励做了明文规定(下文详述),其中为了助其对抗外国海运公司,政府不仅给三菱提供融资贷款等各种便利,还制定了《搭乘外国船规则》,要求“搭乘外国商船者,须事先向政府登记姓名、住址以及搭乘船的国籍和船名,并缴纳0.25日元以领取乘船证书”(55)。P&O公司的客货因此受到限制,最终在1876年8月也退出了上海航线。 此后,虽然还有不少外国商船继续在日本沿岸从事着海运活动,但对于日益崛起的日本海运公司而言,已不再构成威胁。三菱会社击退欧美海运公司,顺利收回航权,其功绩已无可争辩,岩崎弥太郎的胆识和气魄俨然使他成了日本的民族资本家(56)。但是,在三菱会社的崛起过程中有两点不容忽视:其一,三菱开辟海外航线的直接动机并非来自对特定商品市场的追求,而是来自利用特权给予公司第一桶金的政府授意和帮衬;其二,正是因为国家权力的庇护,使三菱将政府需求视作公司寻利的既定前提,将公司行为依靠国家权力视作理所当然而日渐自我膨胀。 “横滨—上海”航线是日本历史上第一条海外定期航线,它的开通意味着近代日本的海运势力已经从“国内”扩张到了“海外”。在航线扩张的背后,外国海运势力的入侵无疑是直接的刺激因素,它不仅打破了日本长达二百余年的“太平梦”,更唤醒了蛰伏于“岛国”深处的海权意识。而三菱会社作为这场航权争夺的“主角”,实际上是代表国家驱逐外国海运势力。因此,航权自被收回之日起,实质上已经依附于国家权力。 三、“官督民办”政策与三菱会社的海运垄断 先有“军需输送”,后有“航权收回”,随着三菱会社对国家事业的持续介入,明治政府决意扶持三菱的态度越发明朗起来。 1875年5月,在航权争夺尚未尘埃落定之际,大久保利通在呈递给太政大臣三条实美的《商船事务掌管之义》中,就提出了发展海运业可采取的办法,即自由民办、官督民办、官督官办,世称“海运三策”,同时指出“官督民办”乃是首选(57)。 大久保利通主张“官督民办”并非起兴于一时。早在1874年的《殖产兴业建议书》(58)和之后大隈重信主导的“五策一议”财政政策中,就已然反映出当时政府对“官督官办”走入困境的反思和对“官督民办”的倾向。特别是在“五策一议”财政政策中,大隈重信将发展海运业视为“固国本,谋巨利”的手段,其中的第五策如下写道: 开沿海漕运之便利,图内地物产之通融,奖航海测绘之进步,御外侮而固国本,以贸易聚财富,为国家谋巨利。(59) 寥寥数笔已勾画出明治初期日本海运业的发展蓝图,即通过沿海漕运促进物资交流,通过航海技术的提高抵御外侮,通过贸易的繁盛实现国富民强。因而,大久保此时提交的《商船事务掌管之义》,可以说已是深思熟虑的结果。同年7月29日,大久保利通又在《商船掌管实地着手方法之议》中进一步建言: 唯三菱会社社长岩崎弥太郎,凭自身财力起家,擅独立经营且深谙此业,实乃不二人选。故可将本省掌管的13艘汽船委托于此人,命其有效掌管之。(60) 至此,三菱会社成为国家海运业发展的扶持对象已无悬念。同年8月,大久保利通提交了《委任三菱会社掌管商船事务命令书之议》(61),9月10日获得政府批准,9月15日政府即正式向三菱会社下达了《第一命令书》(全文17条)(62),对其享有的各种特权和优惠以及应承担的义务做了说明,大意如下:政府将东京丸等13艘船舶无偿下拨给三菱,同时连续14年,每年向其拨付航线补助金25万日元,要求三菱开辟海外航线。再者,出于海运业长远发展的考虑,政府每年又另行补助1.5万日元,用于创办船员学校(63)。此外,关于下拨的船只,三菱会社须定期进行清扫和修缮,并随时配合政府的征调。关于补助金,要求专款专用,若发生有损国家利益之事,政府将适时停发。 《第一命令书》的下达,意味着三菱会社名副其实地成为政府“官督民办”的实施对象,同时也奠定了它在日本海运业界的“政商”地位。此后,政府不仅将出兵台湾时购置的13艘汽船悉数交由三菱掌管,还取消了原计划向邮便蒸汽船会社拨付的每年60万日元的补助金。而早已处于亏损状态的邮便蒸汽船会社非但没能借三菱忙于军需输送之机占得国内海运市场,反而因失去政府的补助金变得更加难以为继,最后不得不以32.5万日元的价格向政府出让了公司所属的18艘汽船,于1875年9月宣告解散(64)。随后,明治政府又将其中的17艘汽船也一并下拨给了三菱会社(如表2所示)。至此,三菱会社的船舶积累已高达48艘,其中汽船31艘,帆船5艘,仓库船6艘,小型汽船6艘(65),三菱会社能与外国海运公司展开持续性的航权争夺,进而拓展海外航线,与政府的船舶支持显然不可分割。 很快,政府的《第二命令书》于1876年9月15日又下达至三菱,内容主要是对《第一命令书》规定的25万日元补助金的航线配额做了补充说明:即上海航线(20万),东京、横滨、大阪及神户航线(2万),东京、横滨及函馆航线(1万),东京、横滨及新泻航线(1万),东京、横滨及伊势四日市航线(5千),长崎、五岛、对马及朝鲜釜山航线(5千)(66)。据统计,从1875到1883年间,政府拨付给三菱的各类补助金合计已高达800万日元,其中390万是无偿提供,其它则是分期10至50年,或免息或按2%—5%的低利息偿还(67)。不难看出,依靠政府的航线补助金,三菱的海运势力此时已扩张到中国和朝鲜以及日本沿岸的各主要港口。政府的“官督民办”海运政策已然瓜熟蒂落,三菱的“政商”身份已定,因此当西南战争(68)爆发时,继续由三菱会社负责军需输送已成理所当然。 如果说1874年的出兵台湾事件成就了三菱会社的船舶积累,那么1877年的西南战争则真正实现了它的资本积累,因为后者无论是在出兵规模还是军需物资方面,政府的投入都远高于前者。据统计,日本出兵台湾时共派兵3600余名,出动军舰5艘、运输船13艘(69),而西南战争时派兵则多达60831人,出动军舰11艘、运输船44艘,征讨费用约4156万日元,其中仅支付给三菱的船舶使用费就达344万(70)。至于三菱从中到底获利多少,学界至今未有定论。  白柳秀湖认为,运费与战后剩余的军需物资两项约有1000万日元,加上购买汽船的70万美元补助金(约合345万日元),三菱获利约1350万日元(72);饭田忠夫则认为,在4156万日元的征讨费中,支付给三菱的船舶使用费为344万,所以获利约为300—400万日元;而田中惣五郎又认为,即便三菱赚得344万的船舶使用费,但抛却各项支出后,净利润也不过115万,加上剩余的军需物资,充其量140万日元而已(73)。 尽管学界对于三菱的获益估算存在偏差,但有一点毋庸置疑,那就是西南战争之后,三菱的发展进入了创立以来的鼎盛期。依据旗手勋对三菱海运收支的统计(1875-1885年),1877年三菱的年度收入为416.335万日元,其中御用船(74)收入为299.9342万日元,其他是一般客货运收入,而同年度公司的收益率为41.1%,创历史最高,之后几年的收益率也非常稳定,一直维持在10—20%之间(75)。再者,以1880年的汽船保有量为例,是年三菱拥有汽船37艘(76),与日本全国的210艘相比,优势似乎并不明显,但从汽船总吨位而言,三菱却高达41162吨,全国也仅为66476吨(77)。换言之,三菱以全国18%的汽船数占有了全国62%的汽船吨位。很明显,日本国内的大吨位汽船大都已被三菱收归麾下,因此可以说,这个时期的三菱凭借强大的承运能力已经垄断了日本国内的海运市场。 事实上,三菱不但垄断了海运业务,还控制了整条海运产业链。例如,货主一旦委托三菱买单结汇,不仅运费及货款的汇兑必须委托三菱的银行,其货物也必须加入三菱海上保险并由三菱负责运输,而且货物装卸也必须租用三菱的仓库(78)。如此一来,汇兑费、保险费、运输费和仓储费等物流链上产生的几乎所有利益便悉数收归三菱囊中。正是对国内海运产业链的掌控让三菱日渐膨胀,它“打破了过去北海道、四国等交通不便地方的货物先集中到中央市场,再分别运往全国需要之地的惯例。三菱船舶所到之处,均与生产者直接签订装船契约,再通过货物汇兑网络直接把货物送往需求之地”(79),从而致使地方上的不少货主、批发商以及回漕业者遭受打击而纷纷破产。 西南战争时的军需输送不仅让三菱的资本积累达到了国内同行不可企及的高度,更巩固了它的特权地位,使这家民办公司拥有了在日本海运业界为所欲为的能力。而三菱此后的行为也充分说明,在能力具备的前提下,公司的逐利欲望会迅速膨胀。三菱会社在政府特权的利用与庇护下,将“依靠政府圈定商机,依附特权谋求利益”内化成公司自身发展的逻辑,并渗透进公司的排他性经营实践中。 社会各界对三菱的骄横开始表露不满。1881年《东京经济杂志》上的刊文就直接反映了商户和顾客的无奈,“尽管其工作人员十分傲慢,我商贾不依靠它即不能运输货物;尽管其船价高涨,我旅客不依靠它即不能旅行”(80)。同年11月,自由经济主义者田口卯吉也在该杂志上,以“论三菱会社的助成金”为题,连续五期发表系列文章,抨击三菱挪用政府的航线补助金,懈怠船舶的维护和修缮等等。 终于,社会舆论渐趋一致,开始呼吁成立新的海运公司与三菱对抗,呼吁的理由如下:(1)三菱垄断沿海航权,运费居高不下;(2)同为沿海航运,国内运费却明显高于其他国家;(3)三菱一向我行我素,一朝有事恐难听命于政府;(4)国内汽船数量甚少,无益于国家的贸易发展(81)。至此,三菱的海运垄断“罪名”已经无法洗脱。 时至今日,再次回顾十九世纪末期三菱会社的这段垄断历史可知,这绝不是普通意义上的托拉斯,而是公司利益和国家权力之间既相互利用又相互角力的结果。首先,对特权的长期依赖让三菱自以为是政府的一个组成部分,在其经营规则中,公司(资本)与政府(权力)之间的界限已渐趋模糊。其次,三菱不仅完全接受了依赖政府“寻求商机”的前提,更学会了在此前提下如何有效地实现公司利益的最大化,从而使其自我膨胀迅速达到政府不可接受的程度。毕竟,行业垄断极易触碰特权,招致政府的不满。既然报纸已经刊登出三菱“挪用政府补助金”的文章,政府就不可能无动于衷,三菱也不会毫无察觉。然而三菱最终没能停下、甚至没能放缓垄断的步伐,这只能归因于公司与生俱来的逐利本性以及由此带来的扩张惯性。 四、回归国家权力下的近代日本海运业 三菱的海运垄断很快招致政府的不满,而要释放不满就需要一个缺口。1878年,大久保利通遭遇暗杀;1881年,大隈重信又在“明治十四年政变”中下野,大隈派系的河野敏谦(时任农商务卿)和前岛密(时任驿递总监)等人受此牵连都相继辞官(82)。短短几年,三菱顿失政府内部的人脉关系。于是,释放不满的时机就此成熟。 1882年2月28日明治政府下达给三菱会社的《第三命令书》(全文14条),可谓是政府对三菱从扶持到管控的转折点。与此前带有优惠性质的《第一命令书》和《第二命令书》大有不同,《第三命令书》主要是对三菱采取了诸多限制和管控措施。例如,在经营领域方面规定,三菱会社的主业是海运和回漕运输,禁止从事商品买卖等事业(第1条);在船舶用途方面规定,政府下拨的船舶不得随意转卖和抵押(第2和第3条);在价格方面规定,内外航线的运费若有不当,必须调整,但允许在不影响航海利益的前提下调整(第10条)(83)。上述内容已经明显流露出政府对三菱的管控甚至掣肘之意。但值得说明的是,从结果来看,《第三命令书》并未对三菱产生实际有效的约束力(84),诸多规定还只是停留在警告的层面。 在一片抨击三菱垄断的呼声中,品川弥二郎(时任农商务大辅)提议,“海运事业关乎国家经济大局,若被私人会社长久垄断,易生弊端而陷悲惨境地。现今三菱专横实令人心寒,当务之急,政府应兴办他社,与之抗衡”(85)。同时又授意涩泽荣一、益田孝、小室信夫、堀基、涩泽喜作等人,联合东京风帆船会社(社长:远武秀行)、北海道运输会社(社长:堀基)、越中风帆船会社(社长:藤井能三)等三家公司,共同出资300万日元(其中的130万由政府资助)成立共同运输会社(86)。 品川弥二郎的建言随即被政府采纳,山田显义(时任内务卿)在1882年7月26日下达《命令书》(全文17条),同意成立共同运输会社,并任命海军少将伊藤隽吉为社长、海军大佐远武秀行为副社长,并于同年12月下拨玄武丸等12艘汽船(87)。关于《命令书》的规定,大致如下:渐次下拨汽船和帆船,以此抵作政府出资的130万日元(第1条);下拨的船舶由海军统辖(第3条),如需改变船舶结构等由海军省支付费用(第4条);在战时等非常时期,船舶须无条件服从政府征调(第5条);允许海军学校及其他商船学校的学生乘船实习(第6条);最初三年,公司正副社长须由政府任命(第10条);船长及航海船员、轮机船员等须由日本人担任(第13条);公司业务及账簿须接受政府专员的督查(第15条)(88)。 社会呼吁的是打破三菱垄断,而政府所做的却更像是借共同运输会社的成立,将海军力量渗透进海运公司。从《命令书》的规定和共同运输会社的管理层人员结构来看,这家海运公司更像是日本海军的“战时商船队”。回顾此前在航权争夺过程中“公司在前,政府在后”的做法,这次也无非是同一做法的习惯性延续,社会各界对三菱垄断行为的不满,不过是为政府继续践行这一做法提供了契机而已。然而,如果说此前政府对三菱会社还只是“督办”,那么从创立共同运输会社之时起,政府显然已经对海运公司开始管控。只是,成立共同运输会社的口实既然是为了打破三菱垄断,那么它的出现就必然会带来两家公司的竞争。这场竞争的结果如何?又给日本的海运业发展带来了怎样的影响? 经过一番前期筹备,1883年1月共同运输会社开始运营,注册资金从原计划的300万增至600万日元,政府补助金也从130万增至260万,公司船舶为汽船5艘,帆船22艘,同年底汽船即增至13艘,帆船则减至12艘(89)。共同运输会社一出现,就立时展开了与三菱会社之间的市场争夺战。双方为了揽抢客货源,在票价、出航时间、航行速度以及客舱服务等方面展开了激烈的竞争。例如在票价方面,三菱从同年2月开始就匆匆下调了各航线的下等舱价位,四日市航线、神户航线、上海航线上的下调比例分别为13%、21%、25%(90)。山路弥吉曾就双方的价格战,做过如下描述: 神户横滨之间票价一降再降,下等客舱从原先的5.5日元接连降至1.5日元、1日元、0.75日元,最终降至0.5日元。如此一来,货主与乘客成为其中受益者,皆满面喜色。之前,购买下等客舱船票的乘客总是受到歧视,入住旅馆也是遭遇冷眼。而今,两社竞争激烈,且忙于收购旅馆、招揽游客,下等客舱乘客的待遇因此而得以明显改善。然游客在购票之时仍要求打折,否则就以改乘他船为由加以威胁。(91) 票价从5.5日元降至0.5日元,甚至还要继续打折或是以附赠毛巾等优惠条件来争抢客源。而更为恶劣的是,双方商船在海上相遇时,因互不礼让航道而酿成的撞船事故也时有发生。可想而知,这般不计成本的恶性竞争,结果只能是两败俱伤。不出所料,恶性竞争带来的是巨额亏损。竞争开始后的第二年(1884年),共同运输会社与三菱会社的亏损就已分别高达25402和216949日元,到第三年(1885年)又进一步加剧,前者亏损332982日元,后者的亏损更是高达476000日元(92)。到此时,三菱会社已见罪于政府,自然再不能似争夺航权时那般对自己的亏损不以为然。 一损俱损非政府所望。两家公司几近疯狂的竞争行为明显超出了政府的预期,若继续放任恐怕会背离政府管控海运的初衷,这样的担忧促使政府不得不出面调停。1885年1月13日下达的“两社竞争停止谕告”(93)就充分说明了这一点。虽然政府的此次干预也曾一度促成双方暂时“休战”,但未出一个月,就因共同运输会社的单方毁约而再度掀起了新一轮竞争。共同运输会社的出现不仅没能让三菱有所收敛,反而造成两家公司之间的恶性竞争,甚至一发不可收拾。 而且,竞争双方为击垮对手所迸发出来的公司力量更让政府意识到,必须抛开迎合社会舆论的想法,直接推进两家公司的合并计划。认识到这一点,政府的态度开始发生转变,甚至连主张打压三菱的品川弥二郎也改变了主意,认为“能够承担官方海运业务的汽船公司唯有三菱,对其需要采取妥善策略,不能继续打压”(94)。为了尽快平息这场内耗严重的公司竞争,政府决定换将易帅,于1885年4月9日委派农商务省少辅森冈昌纯兼任共同运输会社社长(95),并在7月下旬发布谕告,勒令两社立即停止竞争、协商合并。 至此,一场“民办”与“官办”海运公司之间的市场角逐,在明治政府的强制干预和居中协调下宣告结束。1885年9月,三菱会社与共同运输会社合并成立了规模空前且运营至今的日本邮船会社(96),运营之初,公司拥有的汽船数是58艘(68197吨),较同期日本全国的汽船登记数(228艘,88765吨)(97),虽数量占比仅为25%,但总吨位占比却高达77%,可谓独占日本海运业的鳌头。但同年9月29日,明治政府就向日本邮船会社下达了《命令书》(全文37条),对公司的性质、政府补助金、国内外航线及船舶等做了详细规定。其中,在海外航线方面规定,维持横滨—上海航线,新开辟长崎—海参崴、长崎—仁川航线(第8条);在航线运营方面规定,未经允许,不得随意变更航线和增减运航次数(第9条);在船舶管理方面规定,非常之时,公司船舶须交由海军管理并服从政府征调(第11条),而且须为海军学校和商船学校的学生提供乘船实习机会(第15条)(98)。由此也让新成立的日本邮船会社明白了一个道理,即公司在逐利之前,首先也必须要敬畏政府的权力。 遵照《命令书》开辟海外航线的指引,日本邮船会社奋力“开疆拓土”:近海方面,1885年俄罗斯、1896年台湾、1899年朝鲜和中国的天津及牛庄等航线相继开通;外洋方面,1893年印度、1896年欧洲、美洲和澳洲等航线相继开通(99)。尽管航路开拓本身只是公司行为,但《命令书》的航线指引,却分明赋予海运公司的航路开拓行为以鲜明的国家意志色彩。随着航路从“内航”到“近海”乃至“外洋”的延伸,近代日本的海权意识日趋膨胀,最终引导日本走上了对外侵略扩张之路,且越走越远。 从扶持三菱会社到成立共同运输会社,再到干预二者合并成立日本邮船会社,明治政府通过一系列举措逐步将海运公司控制于股掌之间。但回顾政府的每一步举措,却又分明可以看出公司对政府的施压。出兵台湾时,三菱不仅顺利完成了军需输送任务,还在国内市场竞争中击败了“官办”的海运公司;欧美列强本是政府的心头之患,但三菱却能在短时间内一举击败英美公司,成为日本的民族资本家。到此时,与其说是政府选择了三菱,倒不如说三菱让政府别无选择。因而,此后政府之所以要对其控制和打压,无非源自于忌惮。再者,尽管海运公司的崛起得益于政府特权,但公司逐利的本性并不能完全被国家权力所控制,尤其是在公司的力量积蓄到一定程度之后,公司(资本)对政府(权力)的冲击往往不可避免,此时,政府对公司施以国家权力的控制就成为必然。结果,国家对海权的追求成就了公司的海运事业,而公司的海运垄断又促使国家不得不采取措施对其加以管控。“公司发展海运”和“国家发展海权”由此成为密不可分的利益共同体。 此后日本海运业的发展,进一步呈现出公司利益与国家权力的共同体特征,公司向往政府的权力庇护,政府看中公司配合下的对外扩张“愿景”。明治政府以“镇压东学党叛乱、介入朝鲜内政改革”为借口,抛出“日清开战论”(100),发动甲午战争、日俄战争。从三菱到共同运输再到日本邮船会社,还有后来的日清汽船(1907-1939)、东亚海运(1939-1947)等“国策会社”,商船所到之处必符国家指引,公司所谋之事必合国家利益。近代日本的海运公司最终沦为政府的“战时商船队”,它们不再也不需“自主”地寻求市场和商机,只需在国家对外扩张的指定区域内疯狂逐利。反之,公司的逐利本性又加速了国家对外侵略扩张的步伐。 海运公司在多大程度上助推了近代日本的对外侵略扩张,尚难以定论,但可以肯定的是,海运公司和政府之间的关系并非像岩崎小弥太(101)在战后日本财阀解散之际所宣称的那般,“三菱对国家和社会未曾有不信之举,也未曾与军部官僚勾结挑起战争,只是遵从国策命令,全力履行国民所应尽之义务,未有蒙羞之事”(102)。揭开三菱海运的这段发展历史可知,在日本近代国家形成初期,海运公司与政府之间并不完全是政府主导、公司随行的主从关系,而是公司与政府这对陷入各自利益和权力逻辑怪圈的对手共同推动对外侵略扩张的互利共生关系。 注释: ①1635(宽永12)年,武家诸法度第17条明文规定“五百石以上之船停止之事”,史称“大船建造禁止令”。直至佩里“黑船来航”之后的1853年9月15日,幕府才解除禁令。 ②姜春洁:《从“帆船”到“汽船”:幕末日本海权意识萌生的器物条件》,《世界历史》2017年第3期。 ③辻善之助监修,森末义彰、冈山泰四编纂:《历代诏勒集》,目黑书店1938年版,第760页。 ④朱荫贵在《论抗战时期日本对华轮船航运业的侵袭和垄断》(2011)中,梳理分析了近代以来日本商船在中国沿海及长江流域的航运势力扩张,在《国家干预经济与中日近代化》(2017)中,又从国家干预的角度,对轮船招商局和三菱会社做了详实的比较研究。佐佐木诚治在《日本海运业的近代化》(1961)中,从西洋式船舶的引入和汽船海运公司的出现这一视角梳理了日本海运业的近代化发展历程。松浦章在《近代日本中国台湾航路的研究》(2005)里,围绕近代日本与中国之间的航路开辟和中国航线运营状况,做了详细的资料梳理和分析。 ⑤三菱会社:由土佐商人岩崎弥太郎创办,是三菱财阀的源流企业。鉴于该会社在创业初期经历了九十九商会(1870)、三川商会(1872)、三菱商会(1873)、三菱汽船会社(1874),邮便汽船三菱会社(1875)等多次更名,为避免混淆,本文统一使用“三菱会社”名称。 ⑥信夫清三郎:《日本外交史》,(东京)每日新闻社1974年版,第94页。 ⑦征韩论:1873年发生在日本政府内部的关于对朝鲜政策的争论。西乡隆盛、板垣退助、江藤新平等急进派政府高官及军人主张对朝鲜发动侵略,用武力打开朝鲜的大门。但岩仓具视、大久保利通等人则主张先整顿内政,暂缓对外出兵。结果,“征韩论”遭反对而被搁置,西乡隆盛辞职,直至1875年5月明治政府决定出兵侵略朝鲜,1876年2月日韩签订《江华条约》,打开了朝鲜的国门。 ⑧佐贺之乱:起因是“征韩论”被否决,曾任政府参议的江藤新平等人出于对明治政府软弱外交的不满,于1874年2月率领佐贺士族三千余人发动了反政府动乱。最后,由大久保利通派兵镇压并平息了动乱。 ⑨西乡从道(1843-1902):西乡隆盛之弟,日本明治时期历任陆军中将、海军大将,甲午战争时期任海军大臣。 ⑩王芸生编著:《六十年来中国与日本》第一卷,生活·读书·新知三联书店1979年版,第65页。 (11)岩波书店编辑部:《近代日本综合年表》,(东京)岩波书店1968年版,第58-60页。 (12)松好贞夫,安藤良雄编著:《日本输送史》,(东京)日本评论社1971年版,第398页。 (13)JACAR:A03030100800,《駅逓寮へ明光丸外三艦西海運航ノ達並郵船会社各船入費積書》(驿递寮租用明光丸等其他三舰运航西海及邮船会社各船收支预算)。 (14)JACAR:A03030101100,《汽船紐育号傭入条約ノ儀》(纽约号汽船雇佣之议)。 (15)JACAR:A03030155600,《汽船ヨ一クシヤ号傭入破談云々ノ儀》(约克夏号汽船雇佣破谈之议)。 (16)巴夏礼(Sir Harry Smith Parkes),1865-1883年间,担任英国驻日大使;宾汉(John Armor Bingham),1873-1885年间担任美国驻日大使。 (17)明治政府在1874年4月4日做出讨伐台湾的决议,4月7日即派遣孟春舰驶往台湾。未过数日,英美公使即提出抗议。参见东亚同文会编《对华回顾录》,(东京)原书房1968年版,第101页。 (18)东亚同文会编:《对华回顾录》,(东京)原书房1968年版,第102页。 (19)大仓喜八郎(1837-1928):大仓财阀创始人,初期主要从事武器和军需物资的贩卖。在日本出兵侵略台湾、中日甲午战争和日俄战争时,承揽了政府军需物资的调配、搬运和工程施工等。 (20)信夫清三郎:《日本外交史》,(东京)每日新闻社1974年版,第94页。 (21)东亚同文会编:《对华回顾录》,(东京)原书房1968年版,第70页。 (22)日本邮船株式会社编:《七十年史》,日本邮船株式会社1956年版,第7页。 (23)加地照义:《三菱财阀的生成与海运》,《商大论集》(神户)1973年第9期,第152页。 (24)信夫清三郎:《日本外交史》,(东京)每日新闻社1974年版,第94页。 (25)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,日本邮船株式会社1988年版,第10页。 (26)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,第12页,参照表4。 (27)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,第10页。 (28)岩崎弥太郎(1834-1885):三菱财阀创始人,土佐藩出身。初期得到后藤象二郎的赏识先后任职于土佐的长崎商会和大阪商会,之后创办三菱商会主营海运业。 (29)岩崎弥太郎·岩崎弥之助传记编纂会编:《岩崎弥太郎传》下册,(东京)岩崎弥太郎·岩崎弥之助传记编纂会,1967年,第106-107页。 (30)三岛康雄:《三菱财阀史》(明治篇),(东京)教育社1979年版,第52页。 (31)日本经营史研究所编:《近代日本海运生成史料》,日本邮船株式会社1988年版,第361-362页。 (32)JACAR:A03030060700,《二府五県へ汽船東京丸外三艘上海へ水曜日二発航ノ儀達》(东京丸及其他三艘汽船于周三起航驶往上海之事晓谕二府五县);日本经营史研究所编:《近代日本海运生成史料》,第405页。 (33)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,第11页。 (34)加地照义:《三菱财阀的生成与海运》,《商大论集》(神户)1973年第9期,第152页。 (35)安岡昭男:《日本近代史》(增补新版),(东京)芸林书房1989年版,第18页。 (36)京都大学文学部国史研究室:《日本近代史辞典》,(东京)东洋经济新报社1958年版,第18页。 (37)服部之总:《服部之总全集5:近代外交史》,(东京)福村出版株式会社1973年版,第39页。 (38)简称P&O,成立于1837年,公司全称Peninsular and Oriental Steam Navigation Company。 (39)简称PM,成立于1848年,公司全称Pacific Mail Steamship Company。 (40)小风秀雅:《帝国主义下的日本海运》,(东京)山川出版社1995年版,第18-20页。 (41)日本邮船株式会社编:《七十年史》,日本邮船株式会社1956年版,第2页。 (42)山口和雄:《幕末贸易史》,(东京)中央评论社1933年版,第30页,笔者按入港数重新排列。 (43)数据参照笹木弘等:《机帆船海运的研究》,(东京)多贺出版社1984年版,第5页。 (44)畝川镇夫:《海运兴国史》,(大阪)海事汇报社1927年版,第215页。 (45)回漕会社是近代日本第一家专门从事汽船海运的公司,1870年1月由明治政府主导成立,是政府以“官督官办”方式发展国内汽船海运业的开端。回漕会社依靠政府下拨的13艘汽船,定期运航于东京、大阪和神户之间,与通商、汇兑会社一同构筑包括商业、金融、运输在内的国家经济网络。 (46)回漕会社成立未满一年,就因船舶老旧、经营不善、又无力偿还15万余日元的银行贷款等原因不得不宣布解散。因此,1872年8月,明治政府又联合三井、鸿池等财阀成立了邮便蒸汽船会社,负责接管政府的船舶和全国的贡米运输及邮政递送业务。同时,为了支持该会社运营东京—大阪之间的定期航线和石卷—函馆之间的不定期航线,大藏省每年还向其拨付60万日元的航线补助金。 (47)畝川镇夫:《海运兴国史》,(大阪)海事汇报社1927年版,第220页。 (48)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,第15页。 (49)递信省编纂:《递信事业史》第6卷,(东京)龙吟社1944年版,第785-786页。 (50)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,第16页。 (51)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,第16页。 (52)三菱社志刊行会编:《三菱社志》(二)重印版,(东京)东京大学出版会1979年版,第99页。 (53)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,第15页。 (54)岩崎家传记刊行会编纂:《岩崎弥太郎传》下册,(东京)东京大学出版会1979年版,第694页。 (55)JACAR:C07040202200,《太政官日志明治9年第22号》。 (56)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,第16页。 (57)日本史籍协会编:《大久保利通文书》第六卷,大久保家典藏,1928年,第353-360页。 (58)大久保利通在《殖产兴业建议书》中指出:“大凡国之强弱,由人民之贫富;人民之贫富,系物产之多寡。而物产之多寡,虽以人民之勉励工业与否为其胚胎。然溯其源,多依赖政府政官之诱导鼓励。……由工业物产之利,至水陆运输之便,凡人民保护之要者,宜顾国之风土,民之秉性智识,制定方法,以为今日行政之基轴。既成者保护之,未成者诱导之。”参照日本史籍协会编《大久保利通文书》第五卷,大久保家典藏,1928年,第561-563页。 (59)早稻田大学社会科学研究所编:《大隈文书》,(东京)早稻田大学社会科学研究所,1960年,第111页。 (60)日本史籍协会编:《大久保利通文书》第六卷,大久保家典藏,1928年,第381-384页。 (61)日本史籍协会编:《大久保利通文书》第六卷,大久保家典藏,1928年,第415页。 (62)参照三菱社志刊行会编《三菱社志》(三)重印版,(东京)东京大学出版会1979年版,第203-207页;日本史籍协会编:《大久保利通文书》第六卷,大久保家典藏,1928年,第416-423页。 (63)三菱商船学校创办于1875年11月,后改名为东京商船学校,现改名为东京海洋大学。学校以培养海员为要务,在成立之初开设了外洋和内海运航两个科目,后又增加了轮机科目。参见日本邮船株式会社编《七十年史》,日本邮船株式会社1956年版,第15页。 (64)东亚同文会编:《对华回顾录》,(东京)原书房1968年版,第612页。 (65)旗手勋:《日本财阀和三菱》,(东京)乐游书房1978年版,39页。 (66)参见三菱社志刊行会编《三菱社志》(三)重印版,(东京)东京大学出版会1979年版,第386-388页;递信省编纂:《递信事业史》第6卷,(东京)龙吟社1944年版,第786-787页。 (67)大藏省编:《岁入出决算报告书》上卷,(东京)明治文献资料刊行会,第178、188-189页。 (68)西南战争:发生于1877年2月至9月间,是明治维新期间政府为平定鹿儿岛士族反政府叛乱发动的一场著名战争,也是明治维新以来日本国内最大规模的一次内乱。战争起因是明治政府逐步废除士族特权,加之西乡隆盛主张的“征韩论”被否决,从而引发了士族阶层对政府的强烈不满。西南战争以士族的失败而告终,自此士族的反政府运动不再依靠武力而是依靠言论,之后自由民权运动和开设国会运动开始展开。 (69)东亚同文会编:《对华回顾录》,(东京)原书房1968年版,第102页。 (70)吉野作造:《明治文化全集》第二卷,(东京)日本评论社1928年版,第297-298页。 (71)参见三菱社志刊行会编《三菱社志》(二)重印版,(东京)东京大学出版会1979年版。其中,出兵台湾后转让的船舶,参照第203-222页;邮便蒸汽船会社解散后转让的船舶,参照第239-257页。笔者按吨位排序制表。表中略语释义,铁:铁制;木:木制;木铁:木铁合制;内,内轮;外:外轮;汽:蒸汽船。 (72)白柳秀湖:《岩崎弥太郎传》,(东京)改造社1932年版,第347页。 (73)三岛康雄:《三菱财阀史》(明治篇),(东京)教育社1979年版,第75-76页。 (74)御用船:指战争时期,政府以军事为目的征调的民间船只。 (75)以上数据根据《日本财阀和三菱》书中的“三菱海运关系收支表(1875年10月-1885年)”整理所得。参照旗手勋《日本财阀和三菱》,(东京)乐游书房1978年版,第40-41页。 (76)如果连同帆船、仓库船、曳船等一并统计,船舶总数则达60余艘。参照旗手勋《日本财阀和三菱》,(东京)乐游书房1978年版,第39页。 (77)数据参照递信省编纂:《递信事业史》第6卷,(东京)龙吟社1944年版,932-933页。 (78)白柳秀湖:《岩崎弥太郎传》,(东京)改造社1932年版,第352页。 (79)畝川镇夫:《海运兴国史》,(大阪)海事汇报社1927年版,第226页。转引自朱荫贵《国家干预经济与中日近代化》,社科文献出版社2017年版,第66-67页。 (80)朱荫贵:《国家干预经济与中日近代化》,社科文献出版社2017年版,第66页。 (81)运输日报社编:《明治运输史》下卷,(东京)株式会社KRESS1991年版,第27页。 (82)运输日报社编:《明治运输史》下卷,第42页。 (83)三菱社志刊行会编:《三菱社志》(十)重印版,东京大学出版会1980年版,第198-202页。 (84)例如第1条,三菱从来就没有因此而停止过向其他事业的拓展;第10条也明显是针对舆论抨击而制定的,因为规定中明确指出,运费调整并非硬性规定,前提是要保障公司的航海利益。 (85)寺岛成信:《帝国海运政策论》,(东京)严松堂书店1924年版,第128-129页。 (86)运输日报社编:《明治运输史》下卷,第32页。 (87)运输日报社编:《明治运输史》下卷,第35页。 (88)运输日报社编:《明治运输史》下卷,第32-34页。 (89)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,第24页。 (90)大石直树:《三菱与共同运输会社的竞争过程》,《三菱史料馆论集》第9号,(东京)三菱经济研究所,2008年3月20日。 (91)山路弥吉:《岩崎弥太郎》,(东京)东亚堂书房1914年版,第228-229页。 (92)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,第25-26页。 (93)日本经营史研究所编:《近代日本海运生成史料》,第342页。 (94)三岛康雄:《三菱财阀史》(明治篇),(东京)教育社1979年版,第95页。 (95)日本经营史研究所编:《日本邮船株式会社百年史》,第26页。 (96)日本邮船会社:森冈昌纯担任社长,双方各委派两名代表担任理事,其中三菱方是庄田平五郎和冈本健三郎,共同运输方是堀基和小室信夫。会社注册资金1100万日元(三菱500万,共同运输600万),汽船58艘(三菱29艘,共同运输29艘),帆船11艘(三菱1艘,共同运输10艘)。数据参照日本邮船株式会社编《七十年史》,日本邮船株式会社1956年版,第22-24页。 (97)参照笹木弘等《机帆船海运的研究》,(东京)多贺出版社1984年版,第5页。 (98)参照递信省编纂《递信事业史》第6卷,(东京)龙吟社1944年版,第803-808页。 (99)日本经营史研究所编:《近代日本海运生成史料》,第711-720页。 (100)东亚近代史学会:《日清战争与东亚世界的变容》下卷,yumani书房1997年版,第9-10页。 (101)岩崎小弥太(1879-1945):岩崎弥太郎之弟岩崎弥之助的长子,三菱财阀第四任总裁。 (102)岩崎小弥太传编纂委员会编:《岩崎小弥太传》,1957年,第351页。 (责任编辑:admin) |