|

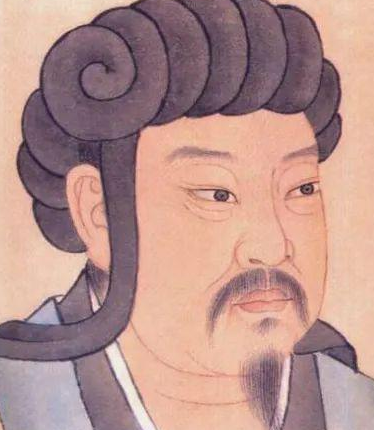

历史朝代的兴衰与更替,一个个鲜活的历史人物,在历史长河中留下了深深的印记,接下来趣历史小编带您走进诸葛亮和刘备的故事。 《三国演义》中,诸葛亮神机妙算,是军事天才。在他的辅佐下,刘备一路“开挂”,顺利登上人生的巅峰。 但真实的历史是,没有人有“主角光环”,刘备和诸葛亮从取得赤壁之战胜利,到拿下荆、益两州,再到成功建立蜀国,这条路上布满艰辛和荆棘。 这一路既是刘备英明领导,率领众人努力的结果,也是诸葛亮高瞻远瞩,苦心筹谋的回报。 而关于两人的关系,也一直为后世津津乐道。 是真心相知?还是各有防备? 今天,就让我们一起走近真实的刘备和诸葛亮。 历史上的刘备并不是一个“爱哭包”,但也结结实实哭过一次。 官渡之战后,曹操斗志昂扬,继续征战,统一北方,而刘备投奔到了刘表处,依旧过着寄人篱下的生活。 一次,他和刘表喝酒聊天,刘表发现他从厕所回来后,眼睛有哭过的痕迹,就问他原因。 刘备说: “吾常身不离鞍,髀肉皆消;今不复骑,髀里肉生。” 当时刘备40多岁,在古代算得上高龄,人之将老,却功业未建,于是悲从中来。 此时的他还不知道,不久后,他将遇到诸葛亮——这个可能改变他后半生命运的人。  三顾茅庐求良才,隆中良策献明主 诸葛亮曾在《出师表》自谦地说: “臣本布衣,躬耕于南阳。” 其实,诸葛亮出身于名门望族,父亲曾任太山郡丞,叔父也任过豫章太守。 父亲、叔父相继去世之后,诸葛亮来到南阳定居,拜师学艺,还结交了庞德公、徐庶等好友。 诸葛亮热衷时事,谋略超群,被庞德公赞为“卧龙”。 他经常以管钟、乐毅自居,渴求遇到齐桓公那样的明君。 27岁那年,他终于遇到了心目中的明君——刘备。 刘备诚心十足,三顾茅庐,两人一拍即合。 诸葛亮对天下形势了然于胸,结合刘备现状,提出了最切实可行的战略,史称“隆中对”。 先取荆州,再取益州,内修政理,外连孙权,待机而起,北定中原。 多年来,刘备空有抱负,但苦于没有明确的规划,虽然辗转多年,功业方面却始终没有大的进展。 诸葛亮的一番话,如拨云见月,让正处于低迷期的刘备看清了前进的方向。  刘备待诸葛亮日益亲密,关羽和张飞对此心生不满,刘备则直言道: “孤之有孔明,犹鱼之有水也。” 关羽和张飞这才没话说。 不久后,曹操挥师南下,直指荆州。 战争一触即发,荆州牧刘表却在此时一病呜呼,儿子刘琮继任,却畏惧曹操大军,直接将荆州拱手献出。 曹操不费吹灰之力就得了荆州,大军更是气势如虹。 情况对刘备极为不利,关键时刻,诸葛亮挺身而出,出使东吴,向孙权求救。 弱国无外交。 何况刘备还没有自己的地盘,再加上长坂坡新败,诸葛亮初出茅庐,年轻名微,“外交之路”困难重重。 诸葛亮激将孙权,加上周瑜、鲁肃主战,孙权下定决心和刘备联合抗曹。 战争的焦点最终汇集在赤壁,孙刘联军火烧连营,大败曹操。 从此,曹操退回北方,不敢轻易南征。 刘备和孙权瓜分了荆州,屡次兵败的刘备终于打了一次胜仗,赢得了自己的第一个真正意义上的地盘。 诸葛亮被正式任命为军师中郎将,发展经济,供应前方作战。 君为前开疆扩土,臣为后安定民心 按“隆中对”的规划,得荆州之后,下一个目标就是益州。 刘备放心地把镇守荆州的任务交给诸葛亮和关羽,自己则带着庞统朝益州进发。 益州牧刘璋派法正拉拢刘备,想借刘备之手击破张鲁。 刘璋不得人心,手下的法正和张松心属刘备,力荐刘备趁机拿下益州。 不料事发,张松被刘璋杀害,刘备不得不和刘璋正面对上。 战事并不顺利,刘备苦战不下,诸葛亮和张飞、赵云来到成都,共同围困刘璋,这才拿下成都。 平定成都后,刘备升诸葛亮为军师将军,署左将军府事。 刘备依旧把成都的治理之权交到诸葛亮手上,自己则带着法正前往汉中地区。 两人配合默契,刘备外出征战,诸葛亮负责镇守大本营,主持政务、发展民生、筹集粮草,确保前线供给。 《三国志》记载: “先主外出,亮常镇守成都,足食足兵。” 有诸葛亮在,刘备无后顾之忧。 得荆州、占益州、征汉中,两人同心协力,复兴汉室的大业蒸蒸日上。 随着刘备势力的不断壮大,是非也随之而来。 刘备十分信任法正,但有人看不惯法正心胸狭窄,就怂恿诸葛亮去告法正的状。 诸葛亮就说: “主公之在公安也,北畏曹公之强,东惮孙权之逼,近则惧孙夫人生变于肘腋之下。当斯之时,进退狼跋,法孝直为之辅翼,令翻然翱翔,不可复制,如何禁止法正使不得其意邪?” 之前主公在荆州时,左右受困,幸亏有法正辅助,才让主公脱困,翱翔于天,法正有功,为什么要这么约束他,让他不如意呢? 诸葛亮毫无争权夺利之心,事事以大局为重。 夺取汉中之后,在诸葛亮等人的极力拥护下,刘备顺应时势,自称汉中王。 法正被封为尚书令、护军将军,官职在诸葛亮之上,但从未见诸葛亮因此有任何不满之色。 就像诸葛亮所说: “非淡泊无以明志,非宁静无以致远。” 他淡泊名利,不追求荣耀享乐,心心念念的只有和刘备一起恢复汉室江山。 白帝城举国相托,五丈原鞠躬尽瘁 刘备集团的不断壮大让孙权大感威胁,他暗中将利刃对准了蜀军,趁着关羽在前方和曹军交战,偷袭荆州,还斩杀了不肯投降的关羽。 紧接着,曹操去世,曹丕篡汉,建立魏国。 第二年,刘备登基为帝,建立蜀国。 诸葛亮被任命为丞相,总揽蜀国政务。 虽已贵为帝王,但刘备一心想为关羽报仇。 诸葛亮一直坚持着“东连孙吴,北拒曹操”的战略方针,若孙刘开战,于兴复汉室无益。 大臣们也多次劝谏刘备,但刘备不顾群臣反对,发起了对东吴的讨伐战。  两军在夷陵交战,陆逊取得全面胜利,蜀军死伤惨重,刘备连夜逃到白帝城。 在白帝城,处于弥留之际的刘备,对诸葛亮说: “君才十倍曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。” 不论你是辅佐,还是其它,我都给你名正言顺的选择权。 诸葛亮痛哭流涕: “臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!” 你放心,我一定竭尽全力效忠刘禅,至死不渝! 刘备又特下诏书,郑重地告知刘禅: “汝与丞相从事,事之如父。” 你要把诸葛亮当父亲一样尊敬。 不论这些话,是发自真心,还是出于其它原因,刘备确确实实把自己的国家、儿子、理想,全都托付给了诸葛亮。 诸葛亮是幸运的,能得刘备这样托付。 刘备也是幸运的,有这样一个人可以托付。 公元223年,刘备病逝。 刘禅继位后,确实遵从刘备的话,对诸葛亮尊敬有加,大小政务都听由诸葛亮决断。 诸葛亮手中权力不可谓不大,但人却一如既往地谨慎自律,公正严明,不敢有丝毫松懈。 他扶持幼主,治国理政,明确法度,稳定人心。 朝局稳定之后,诸葛亮又带兵南征,平定南方叛乱。 227年,诸葛亮上书《出师表》,是忠臣又如慈父般用心良苦,细细交代、殷切叮嘱刘禅。 做好一切准备后,诸葛亮北上伐魏。  此后数年,他殚精竭虑,直到油尽灯枯。 公元234年,54岁的诸葛亮不幸病逝于五丈原。 “鞠躬尽瘁,死而后已。” 诸葛亮做到了,他无愧于刘备,无愧于刘禅,也无愧于自己。 刘备宽仁弘厚,知人善用,让诸葛亮死心踏地地追随。 诸葛亮才能卓越,大公无私,忠诚律己,让刘备全然放心。 纵观诸葛亮和刘备一起走过的十几年,有过“蜜月期”,也有过平淡期,但信任始终都在。 即使刘备去世,诸葛亮也初心不改,将“忠诚”两字贯彻到底。 两人名为君臣,心似知己。 其实,人与人相交,最难得的就是能相互信任。 刘备没有信错人,诸葛亮也没有辜负这份信任。 也因此,千百年来,刘备的“信人至深”和诸葛亮的“忠诚不改”,成为令无数人向往的“君臣典范”,传颂至今。 (责任编辑:admin) |