|

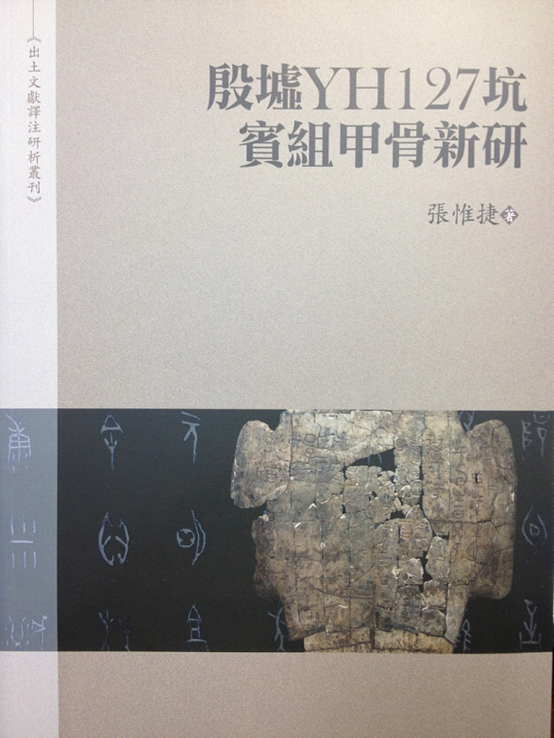

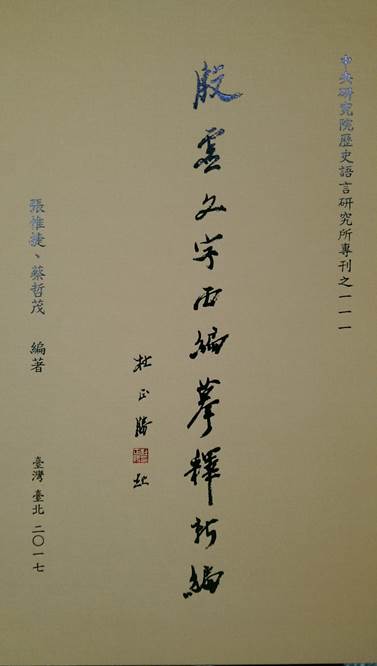

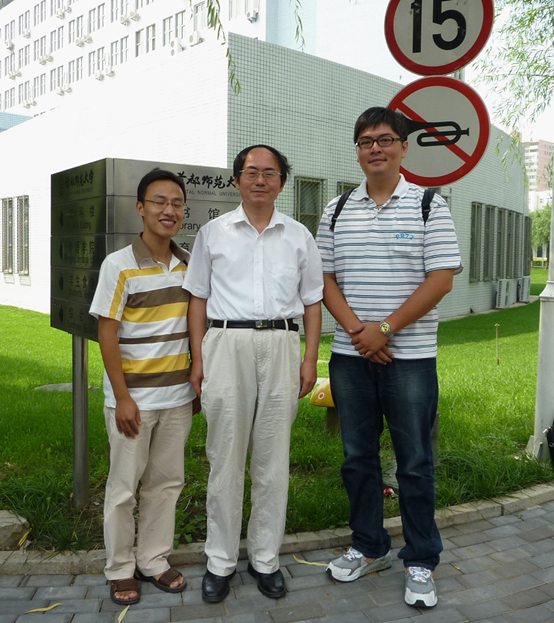

出土文献与古文字研究青年学者访谈006:张惟捷 编者按:为了向青年研究人员和在读学生提供学习、研究出土文献与古文字的经验,复旦大学出土文献与古文字研究中心约请从事相关研究并卓有成就的部分学者接受我们的访谈,题为“出土文献与古文字研究青年学者访谈”,由“古文字微刊”公众号、出土文献与古文字研究中心网陆续发布。衷心感谢各位参与访谈的学者。 个人简介  张惟捷,厦门大学中文系副教授。 1.请介绍一下您学习和研究出土文献与古文字的经历。 我个人是纯粹的中文系出身,本科和硕士博士学位都在辅仁大学中文系取得,甫入学对西方文学理论本来比较感兴趣,后来在本科三年级的时候接触了比较多的国学知识,印象较深的有史记、文字、声韵、周易、中国思想史等课程,遂开始转向中国自身学术的脉络中,去追寻学习的意义。母系辅仁中文延续民国早期传统,讲究义理、词章、考据并重的古典养成,师长们学养素佳,我也有幸于硕班期间上了王静芝先生的课,他是老辅仁,余嘉锡、沈兼士先生高徒,来台后创系主任,给我们讲经学通论。但必须指出,直到遇见业师蔡哲茂先生之前,作为一个年轻研究生,随着阅读越来越多的国学文献,我对于经典理解以及诠释的多样性产生了迷惘,不知所谓纯粹理性的知识在中文学科中究竟存不存在。举个例子,在读硕期间上了“春秋三传专题”的课程,曾针对春秋笔法的“不书之例”做了浅薄的探讨,也写出了一篇小文,但在撰写的过程中,越深入越感觉到传统学问中蕴含政治哲学的思想诠释方式与自己的性情不合,发觉远离初始原貌的经学有着随人、时代的不同阐释面貌,与此时我已隐隐然步入疑古道路所苦思追寻的“真理”格格不入,颇有一阵子恼人时光。 但这在上了蔡老师的甲骨学课程之后,困扰我的念头顿时烟消云散,没想到世上竟存在一门能有机结合科学方法与中国传统文化,且有可能真正贴近“真实”的学脉渊源,大大拓展了我短浅的眼界。受到某些传统语言文字学风的影响,当时的绝大多数中文系学子难得涉猎到真正意义上的古文字学方法与知识,我因此虽只懂得几个篆字,幸蒙蔡师俯允,自此便进入古文字与上古史的世界中,一路到博士毕业,到史语所担任博士后研究,学习本专业,也出版了两本小书,滥竽上庠,悠游至今亦已廿载。  《殷墟YH127坑宾组甲骨新研》  《殷虚文字丙编摹释新编》 2.您目前主要的研究领域有哪些?该领域今后的预想研究或拟待研究的方向和课题有哪些? 一直以来,我着力于古文字与古代史的领域,并旁及部分上古文化交流、出土文献与古典重建的相关研究,算是既聚焦,又有跨领域的成分在,其中尤以商、西周文字、考古成果为基础的商、西周史,其迷雾重重,富有价值的待解问题令人观之眼忙,是我个人最感兴趣,又愿意以一生投入其中的领域。眼下主要有两项学术目标,首先是藉由“冷门绝学”项目的支持,将我在史语所博后期间库房花费数年的工作成果做一个总结,例如当时所留下的大量目验摹本之新释与新缀,完成“《殷虚文字乙编》摹释新编”的编著,这将是拙作《殷虚文字丙编摹释新编》的姐妹作。其次,是对晚商人物史迹的重新梳理,同时试图解决亲缘结构,乃至王权递嬗究竟存不存在所谓天干两系的公案。我个人对人物与亲缘这部份的研究特别重视,每每在爬梳材料的过程中,偶有一得、草成一文,就感觉到正在从事史迁未竟之功的奇特感受。总之,这两项是我个人预计五年左右时间来集中研究的课题。 3.您在从事学术研究的过程中,在阅读、收集资料、撰写论文、投稿发表等方面有什么心得体会? 就谈谈“投稿发表”方面经验吧,建议“学术新鲜人”在全心全意完成论文之后,应踊跃投稿,且强化自信,履败履投,没有学者不曾经历重重审稿的考验,而能成一家之言。我个人读博班、作博后期间,有幸能在《政大中文学报》、《中山文与哲》、《史语所集刊》及其他学报发表文章,看似顺利,其实背后也经历多次直接退稿、审查后不通过的挫折,简直每篇投期刊的文章都有它的一段壮丽曲折的生命史。一般来说,台湾的学报期刊外审制度施行普遍,也相对严格,一次滑铁卢后收到数千字的审查意见真是家常便饭;我投稿大陆的学报也逐渐感到盲审制度的落实,不久前一篇发表于《中国史研究》的小文,也获得了来自邵蓓编辑、匿名审稿人的大量反馈。这些限制虽然繁琐,审稿意见纵使有时竟流于“鸡蛋里挑骨头”,但也就是这些意见给予了学者们成长的养分,我认为,只要认真看待学术共同体给你的建议,自我感觉无须太过优越,不要动辄怨天尤人,他山之石必有攻错之效,即便退稿,也是下次通过的踏脚石。总之,我随时感念义务付出时间读我论文的无名同道们,也认真执行审稿的责任,希望年轻学子能体味其中的益处。 4.对您迄今为止的学习和研究影响较大的著作或学者有哪些(或哪几位)? 就出土文献与古文字学来说,业师蔡哲茂先生与裘锡圭先生、林沄先生给我的影响最大,三位带给我的不仅是智识方面的典范,在学术人格的塑造上也予我以极大影响,林、裘二先生的文集自然不必多提,对我们来说没有一篇文章可以落下不读;而蔡先生的文集也将于这一两年内出版,到时想必会给学者们集中学习参考带来许多的方便。  蔡哲茂先生与张惟捷先生于史语所库房合影 而就史学及整体人文学来说,陈寅恪、余英时、王汎森这三位学者是我私下学习的对象,他们文章、书籍中所流泄出的人文生命力每每令人读之动容,于自我内在匮乏时读之,兼有养气之效。其中义宁陈先生对我的综合影响应该是最大的,也让我对教书这一回事,多了一份使命感与热忱,他不仅追求纯粹的学问,也讲究文化的自立,“群趋东邻受国史,神州士夫羞欲死。田巴鲁仲两无成,要待诸君洗斯耻。”这段他为1929年北大毕业生题词的话,具有深切期许,在今天来看已经物换星移,国史需趋东邻受的可悲景况已然成为过往,但其中透露出身为知识人所应具有的文化认同与高度自期,却永不过时。 藉此机会提一下,在实际从事教研工作上,厦大没有完整的古文字团队,幸而我的同仁叶玉英老师非常强大,她对上古音与古文字理解的娴熟,对语言的古今细微变迁洞若观火,令人钦佩,也是我有幸近距离学习的对象。  2009年和黄天树老师、陶曲勇老师在北京合影 5.请结合您的学习和研究经历,为初学者提供一些建议。 我认为,立志成为或者已身为一位学者,尤其对自己未来学术层次具有更深期许者,于学习层面的“专精”和“广博”,这两面必须较好的同时做到,此之谓学者的“刺猬与狐狸”之命题。虽然对每个研究者来说,随着心性的不同,偏向两者的程度各有差异,此诚自然事,但是若想更加了解所习专业的各层面,开拓未来发展的可能性,追求知识的“精”与“博”应该是必须注意的方向。 首先,最根本的是应该紧紧抓住自己的专业,须臾不忘精进基本功,随时掌握最新知识的更新,并勇于深入挑战学术前沿,建筑起一座坚实的学术础石,进可攻,退可守,朝树立自己的专门学术品牌迈进。同时,广泛地阅读、涉猎跨学科,甚至迥然不同学科的书籍,放开受升学主义禁锢已久的求知欲,允许多样化智识在脑海里自由流动,并不视此为“不务正业”,反而将极有效地开拓青年学子的眼界。 拿我个人为例子,在本行的甲骨文与殷商史方面勉力跟上学界动态,让自己保持对文本材料的熟悉度,所谓的“火不能灭”,这是维持“专”的一面,这也跟耳濡目染业师蔡先生的日常治学有关,记得有次与师论学,我不经意地说道没有人能每天读专业书而不间断,想不到蔡师正色告知,自从硕班入行之后,迄今四十年,他从无一天未观甲骨,即便再忙也要花点时间看拓片、读卜辞;犹记当时听毕惊出冷汗,现在想来,适足作何谓“专精”的典范。至于另一方面,也跟个人习气有关,我自小喜爱杂读,无论文理,只要是令人感到有趣的领域,往往索书而观之。在辅大期间,只要不是上课、玩乐,通常就是泡在文学院图书馆,挑一堆杂书配合专业书籍合读,记得有次的阅读经验是选择南西伯利亚史、水电配线入门、心理学科普、林彪传记以及初编丛书集成的随机三册,一下午的综合阅读,竟也自觉颇有长进,打通了几条智力神经;如是数载,到史语所博后两年,杂读地点换成傅斯年图书馆,迄今又过去多年,仍深觉这种读书经验于我隐隐然有大益存在,只是难以量化罢了。 当然,深知自己在“精”与“博”的面向上和前辈大师们相去太远,但即便如此,也已经深切感受到两者结合对我智识增长的重大帮助,愚钝如我也能感受到这种“法喜充满”,何况是资质胜我太多的青年学子们呢?所以才藉此机会,略述一二所谓之“心得”,给本行当初学者作为参考。 6.在数字化和信息化的时代,电脑技术或网络资源对您的研究具有什么样的影响或作用? 现代写书写论文,无论如何离不开计算机技术,我想,掌握基础以上的文书软件处理能力,以及熟练的打字速度,应该是学者至少该具备的技能。此外,若能拥有一项写程序的知识,或理解程序设计对本学科可能带来帮助的程度,是否具有发展空间,也是现代或未来的人文学者(绝不仅是出土文献)所应具备的素养。而在网络资源方面,我个人搜罗大量的专业与其他相关电子书籍、论文,并自己装设云端硬盘,以便在多处随时取用,像这次疫情影响,暂时无法回陆,而主要书籍都放在学校办公室,江山远隔,幸好网络资源尚称足够,各项研究工作还算能够正常开展,这也算是信息化时代所带来的“数位红利”吧。 7.出土文献与古文字研究与众不同的一点,在于许多论文或观点是发布在专业学术网站上甚至相关论坛的跟帖里的,您如何看待这一现象?您对相关的学术规范有何认识或思考? 由于我个人的研究兴趣较少涉及到战国以后的简帛文献,因此对学术论坛上蓬勃发展的网络讨论自然是避开了较多的影响。即便如此,还是会碰到类似的问题,我个人在这方面比较保守,坚持自己论文引用的材料尽量以正式出版为主,实在避不开才引用网文或跟帖,当然引用上必须据实,否则干脆从缺。网络论坛上跟帖、留言等等信息不胜枚举,一位匿名者的灵光一闪,就必须被应用到严肃的论文里头,这过程中难道不存在值得更细致讨论、必须获得共同体确认的学术伦理问题?我觉得是可以商榷的。 8.您如何处理学术研究与其他日常生活之间的关系?学术之外您有何锻炼或休闲活动? 我个人在厦门大学工作,有幸成为极少数物理意义上“跨两岸”的人文学者,而家人原本随我同住,近年搬回台湾金门,平时遥相呼应,疫情影响之前我个人便时常往返于这两个小岛,成为一湾浅浅海峡的摆渡者。回到金门,我常伴随妻女到离家五分钟的海滩上踏浪寻蛤,美不胜收的海景为我安宁心神提供了很大的帮助。在厦门的时候,高强度的篮球运动、美食,以及同事、当地文友们相约小酌,都是维持我思维运转“鲜活度”的必备活动。我认为,成为“两脚书斋”不应该是现代学者的唯一去向,与现实社会维持一定程度的正向连结,同时贡献微薄之力做社会性服务,对知识人来说同样也是很重要的,我个人每年一定参与几次公开性讲座活动,即使无偿也希望把所学带出象牙塔,“科普”到社会。比较有意思的是去年孩子们还在厦门念书,我就受老师之托到两个女儿的小学和幼儿园课堂上讲中国文字的故事,必须文情并茂,只差手舞足蹈了,还好小朋友们非常捧场,反应热烈(被五岁孩子的奇妙疑惑一一问倒),虽然花了许多时间准备,但是能让小幼苗们感到“中国文化真有趣”的想法,还是很有价值的。  感谢张惟捷先生接受访谈。本文所有图片均蒙张先生提供。 点击下载附件: 2092出土文獻與古文字研究青年學者訪談006:張惟捷.docx (责任编辑:admin) |