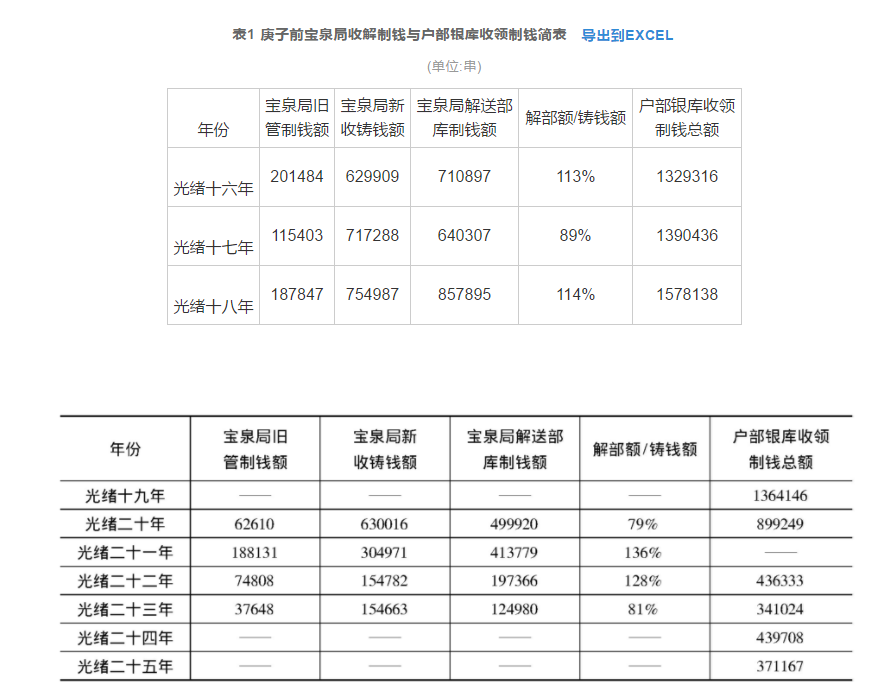

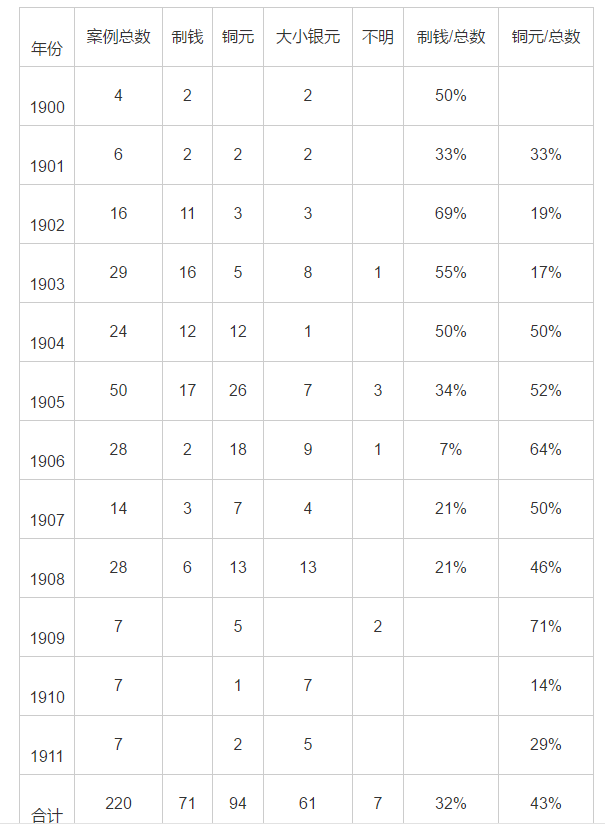

摘 要: 制钱铸造在庚子之变中遭受重创,此后经历了一个艰难规复、地方实践、观念转型、民间转向与最终解体的复杂过程。面对庚子后的钱荒危机,清政府通过批准开铸铜元、重建中央铸钱局、改铸新制钱、推广粤式制钱等钱法改革,于光绪三十三年初步规复传统的制钱铸造体系。但随着各省对铜元余利的倚重与货币本位制改革的推进,朝野人士对主、辅币关系形成新的认识,铜元超越制钱被纳入主辅币方案,一文铜元亦在光绪三十四年逆转一文制钱成为推行全国的一文新钱。由此,钱法改革从属于本位制改革,政府币制改革观念亦由银钱并行、分层开展转型为统筹划一、建立银本位,故制钱被排除在新币制之外,长期亏赔的宝泉局最后亦被撤销。同时,民间私钱历经泛滥与衰落之后,在宣统朝转入消亡期。至宣统三年,虽然官私制钱仍在广泛流通,但相关铸造活动已全面停止,这标志着自秦代以后运行两千余年的传统铸钱体系最终解体。 关键词:小额通货; 制钱; 铜元; 币制改革; 宝泉局; 清代的货币流通以“银钱并行”为主要特征,银两与制钱均是可以无限制使用的法定货币。在流通范围上,以制钱为代表的小额通货比银两更为广泛1,是通行底层社会的主体货币。经过顺治、康熙、雍正三朝的持续发展,清代中央与地方的制钱铸造规模在乾隆朝达到顶峰,之后则经历了一段漫长的衰落期。在光绪二十六年(1900)庚子之变中,中央铸局遭受重创,陷入完全停铸的境地,大部分地方铸局也早已停铸。 目前学界对清代制钱的研究主要分两类:一是货币通史中涉及制钱的研究,重点论述其制度演变,对清末庚子后的制钱铸造变动简单带过,未展开论述2;二是对制钱的专题研究,相对系统的讨论集中于对清代前中期,部分涉及庚子后的研究多认为制钱铸造很快被新式铜元自然取代,缺少具体论证。3此外,有不少讨论清末机制制钱的成果亦值得借鉴。4从总体上看,学界尚缺乏对庚子之后制钱问题的系统研究,而铜元铸造自然取代制钱铸造的观点又未免单线化与理想化,未能呈现传统制钱铸造与清末政治经济改革之间的频繁互动。因此,系统梳理庚子之后制钱铸造体系的变动,无疑对于理解中国近代货币制度的完整性与准确性具有重要的学术价值。本文尝试对该问题作一系统考察。 一、 官方制钱铸造的规复与艰难运行 清代的制钱铸造机构由京局(户部宝泉局和工部宝源局)与地方铸钱局组成,通过“钱法”对所铸制钱的形制、重量、成色、数量,铜、铅等币材的供应、运解,新铸制钱的发行、运销,以及民间私铸私销制钱等方面进行严格管理,从而形成一套严密的制钱铸造体系。5 庚子前,因铜、铅价格持续上涨,铸造成本高昂、亏折甚多,各省铸局大部分停铸制钱6,勉强维持鼓铸的户、工两局也铸量大减,参见表1:  资料来源:(1)宝泉局“旧管、新收、解部”数据整理自中国第一历史档案馆藏户科题本,仅收集到庚子之前7个年份的数据:分别为光绪十六、十七、十八、二十、二十一、二十二、二十三年的“出入铜铅并铸解钱文及炉匠工料银钱各款”,档号分别是:02/01/04/22507/034、02/01/04/22535/021、02/01/04/22560/041、02/01/04/22602/022、02/01/04/22628/020、02/01/04/22654/006、02/01/04/22674/006。(2)户部银库收领制钱数据整理自《户部银库大进黄册》,参见《中国近代货币史资料》第1辑,第557页;史志宏《清代户部银库收支和库存统计》,福建人民出版社2009年版,第243页。 注:表中“制钱”为统称,包括普通一文制钱(约重0.8—1钱)、供宫廷传用的红串制钱(重1.2钱)以及当十大钱(约重2钱、市价合制钱2文)。 表1显示,甲午之后宝泉局铸钱额大减,由光绪十七、十八年(1891、1892)的70多万串,骤减至光绪二十二、二十三年(1896、1897)的不足16万串;解部钱额也相应骤减,光绪二十三年解部额仅为光绪十八年的14.6%。而且,表1中有数据统计的7个年份的解部额中有4个年份超过当年铸钱额,可知宝泉局铸量经常不足,需动用当年的“旧管”制钱才能勉强支应,致使库存旧管额也随之大减。户部银库所收制钱绝大部分来自宝泉局与宝源局7,但甲午之后其收领额亦大减,由之前的130万串以上骤减至50万串以下。 庚子国难中,宝泉局、宝源局完全停铸,损失惨重。1900年七月二十一日,慈禧、光绪西逃,京师沦陷。与其他官私银钱号一样,户、工两局成为侵华联军优先攻占的目标。8宝泉局局署及所辖东南、西北四厂被日本军队占据,宝源局新旧两厂先后被俄、德两国军队占据,均遭到了疯狂的抢掠与破坏。9 户、工两局被占领期间,清政府临时补任的户部右侍郎那桐、李昭炜“叠经会同全权大臣,向外国兵官再四筹商”,日军于1901年正月撤出宝泉局及西北两厂,户部司员随后进驻,发现局厂损毁严重:“库内地板及屋内门窗器具等项均各毁坏,案卷亦复残缺不齐……铅斤及样钱均已无存,仅存有滇省解到板铜、脆板铜及铁砂铜。”10二月,德军撤出宝源局,工部司员随即接管,但残毁之状令人震惊:“银钱铜铅等款均已无存,局内大堂业已拆平,至余料房及炉二座房屋亦大半拆毁。”11五月,得到两部奏报后,驻跸西安的清廷寄发上谕,令户部勘察现存铜斤,设法“铸造钱文”。12 不过,直到与相关各国签订《辛丑条约》后,清政府才于八月初七日收回宝泉局东南两厂,并令属员“迅将各厂炉座修理整齐”。随着户、工两局的完全收回,筹备铜铅币材、规复制钱铸造成为当务之急,而滇铜与黔铅成为最大依赖。但受庚子事变影响,1900年四月起运之滇铜至1901年十月才有部分运至京师,其余仅至塘沽,而贵州铅料则“年内势难解到”。13此时,民间社会对官方恢复铸钱十分关注,《申报》所载“寓京友人函”中甚至出现“每月三卯”“每卯每局须铸成(大钱)三十六万串、辅以制钱十六万串”的铸量估计。14 实际情况是,宝泉局残存堪用铜斤太少(仅4万余斤),军机大臣荣禄紧急调用解京滇铜,并派员赴天津高价采买奇缺的“黑白铅斤”(10万余斤),但这些准备工作仅能支撑每月铸钱一卯:“户局四厂定于十一月初三日暂按每月一卯开铸,其钱文分两轻重、铜铅配搭成数均照二十五年奏准章程办理,惟甫经开铸,钱文为数无多,应俟积有成数,再行奏明搭放。”15即使内务府索领回銮用的“红串制钱”,户部亦仅答复延后解给。16据1902年三月的户部奏报可知,宝泉局“自上年十一月开铸当十大钱起,至本年四月底止,共应批解部库六卯钱五十七万六千余吊”,即6个月内应铸当十大钱57.6万吊(折合制钱5.76万串),每卯仅0.96万串,主要搭放八旗兵饷。17可见,官方铸钱的速度与产量远未恢复至庚子前的水平。 按以往钱法惯例,若京局铸钱不足,可调运地方制钱入京接济或由地方铸局为户部代铸。18然而,此时的钱法改革已纳入新式铜元,不少省份购办机器,大量铸造铜元,并获取了丰厚的铜元余利19,这使各省对亏本的制钱铸造明显持消极态度。清政府不得不频繁命令南方省份搭解铜元入京,救济钱荒。201903年闰五月,因“搭放京员官俸”的铜元不足,户部又奏准提取天津铜元430万枚(合钱4.3万串),“按一成搭放秋俸”,后又照法搭放次年春俸。21 随着铜元在京师的逐步流通,户部比较铸钱亏损与铜元利润后,于1904年四月奏请减铸当十大钱,节省铜斤留备铸造铜元,减铸导致的缺口则由广东“应解京饷项下搭解二成铜元”补充,此时两局存废已纳入政府改革议程: 现在户工两局鼓铸当十大钱,每年均系十二卯,共用铜六十八万余斤。至铸出之钱,以之搭放兵饷,合计一切工料等项应亏折银十数万两。若按铸大钱之铜斤改铸铜元,仍照前搭放,应盈余银亦十数万两。虽铜铅之配搭不一,而分量同系铸重二钱,大钱仅抵制钱二文,铜元实抵制钱十文也……拟自本年六月起,户工两局每年暂按六卯鼓铸,以便腾出铜斤留备制造铜元之用。仍俟银钱总厂开铸后,两局应否裁撤,届时查看情形,再行奏明办理。22 清政府很快批准了该奏议,宝泉局开始奉旨试铸铜元。23但之后因技术问题,“所造之铜元不甚精工,是以暂行停止”。24此时两局铸钱已减为每年6卯,其中宝泉局每卯铸钱额减至4000余串。25这样,官钱减铸很快在京师引发一场严重的小额通货危机。 1905年正月,京师市面“通行铜钱几无一官铸”26,劣质私钱充斥,物价腾高,商民困苦,而禁行私钱又会引发严重的通货紧缩,造成市场恐慌。27二月,清政府紧急调运铜元救市,令天津造币厂昼夜铸造“以供京用”28,催促广东以“二成京饷”加铸铜元“解京搭纳”。29同时,户部将库存当十大钱3万串、铜元3.3万串全数拨发市面,且电饬山东、江苏、浙江、安徽、湖北等省“添造铜元,赶紧解京接济”。30至四月,因“现存铜元堪敷两三月之用”,户部首次以铜元代替大钱搭放八旗兵饷。31这样,通过频繁调运铜元入京,京师的小额通货供应才趋于稳定。虽然铜元在京师货币流通中的地位明显提升,但此次危机也让清政府认识到维持传统制钱铸造的重要性。 同年八月,户部奏准于九月底全面停铸当十大钱,并裁撤宝源局与宝泉局东南两厂,但同时强调“新式铜币虽已通用,而民间购买零星对象,补助之货尚不可少,京中制钱素缺,必须预为筹备”,因此决定保留宝泉局西北二厂。32十月,宝泉局利用现存铜铅开始改铸一文新制钱(重六分),“仍按照旧铸当十大钱成色”(铜55%、铅45%),铸钱卯数恢复为每月1卯,“俟积存铜铅较多,尚可随时奏请加卯鼓铸,以便民用”。33此后,设立于顺治元年(1644)的宝源局被裁撤,相关物料归并宝泉局。34 宝泉局成为仅存的中央铸钱局,却面临着人员少、事项繁、任务重的困难。35而且,宝泉局办公经费被明显削减,由1904年的5.21万两减至1905年的3.29万两36,其改铸的六分制钱亦因质量不佳,被民间视为“与私钱无异”。37这种情势显然无法达到补充制钱、加卯鼓铸的目标,清政府遂在官制改革中调整宝泉局的职属关系,增加币材供应,以实现规复钱法的夙愿。 1906年三月,宝泉局改由户部直接管理。381907年三月,该局划归新成立的度支部直辖39,职责为“掌鼓铸制钱、收发铜铅各事宜”40,铸有专用关防,从而增强了该局的铸币职能。41六月,为增加铸额、节省成本,度支部奏准回收当十大钱、改铸六分制钱的计划:由户部银行拨银100万两作为“收回资本”,所收当十大钱“随时送部改铸”,改铸之制钱“发交银行仍可陆续收还官本”,宝泉局须“加卯改铸,每月能加至五卯”,并限令6个月内完成回收。42 保障铜斤供应后,度支部督促宝泉局赶铸制钱,搭放俸饷43,并设兑换所收兑市面大钱,“以便维持圜法,通融财政”。44七月,顺天府也发布公告,晓谕商民限期兑交大钱,行使新制钱。45至十月,度支部认为规复制钱已初见成效:“当十大钱现已将次收买完竣,新铸制钱现已与铜元一律行使,查看商民情形尚无窒碍之处。”46通过上述努力,六分制钱大量输入市场,成为与铜元并行的小额硬通货。  png" /> 资料来源:《度支部奏为宝泉局光绪三十三年收发铜铅钱文银两数目循例奏销并缮具清单事折》(光绪三十四年),朱批奏折,252/013/001/000/054/008。该档案中“旧管”项下之“存制钱十万七千三串三十九文”存在笔误,经笔者核对上下文与该局三十二年收发银钱数目,可知应为“制钱十万七十三串三十九文”,故修正之。参见《度支部奏报销宝泉局铜铅银钱各数目折》,《政治官报》补第7号,1907年10月13日,第12页。 由表2可见,宝泉局停铸大钱后,大钱新收额骤减,表中“新收”项下“31串824文”来自“收领银库光绪三十三年春夏本局各役米折”,而宝泉局“秋冬两季”各役米折则变为铜元“3182枚”(合31串820文),当十大钱经“开除”后实存额为零,可见大钱已全面退出该局收支范围,被六分制钱与铜元取代。红串制钱铸额稳定,仍按旧式专铸专用,解交内务府广储司。六分制钱为宝泉局主体产品,主要搭放八旗兵饷。值得注意的是,旧管项下93%的大钱“归入宝泉局当十大钱案内改铸六分重制钱”,这与前述回收大钱、改铸制钱的计划一致。 综上所述,制钱铸造在庚子前已明显衰落,主要由宝泉、宝源两局勉强维持。庚子国难中两局损失惨重,完全停铸。庚子之后,面对高昂的铸钱成本与各省铸造铜元的兴起,清政府依旧重建二局,并采取一系列措施规复钱法。这种决心在1905年京师小额通货危机后变得更加坚定。通过裁撤宝源局、停铸大钱、改铸新制钱、调整宝泉局职属关系、回收大钱为币材等举措,至1907年,京师基本实现六分制钱与铜元并行流通的币制规划。可见,随着一文制钱重回清政府钱法改革的中心位置,传统制钱铸造得到初步规复,这对地方的币制实践产生了重要影响。 二、 一文新钱的地方实践及其所属货币序列之争 改铸六分制钱可视为清政府维持传统钱法及银钱折价体系的最后努力,即继续将一文制钱作为最基础的货币单位,充当货币折价的基准。因市场物价、城乡贸易、税赋折征、农村借贷、灾赈散放大多以钱文标价,银两、银元、铜元在流通中仍要通过与制钱的比价来折算兑换,故民间社会对一文钱币的需求十分旺盛。与此相应,不少省份为恢复铸造一文钱币也做着各种尝试,个别省份的一文新钱还一度成为清政府推广的典范。然而,一文新钱的铸造应从属于传统制钱序列还是新式铜元序列,该问题在地方政府的实践中引发了激烈的争论与博弈,并影响了制钱铸造的最终走向。目前学界对此尚无具体研究,本节将围绕清末地方上“一文制钱”与“一文铜元”之争进行探讨。 庚子之后,面对严重的钱荒危机,大部分省份放弃传统的制钱铸造,转而购置机器开铸厚利的当十铜元,并将铜元余利作为重要的财政来源。47即使有的省份坚持铸钱,亦坚持不久便停铸。如山西宝晋局在1900年“增添一炉”铸钱48,仅坚持两年便因“铜源告竭”而奏准停铸。49四川宝川局于1901年奏报按旧例铸钱“以维圜法”50,但1903年便转为铸造铜元。51河南宝河局在1901年重启铸钱,后因铜料匮乏、亏耗日增,于1904年停铸,并购置机器试铸铜元。52 在一文新钱的开铸实践中,直隶率先铸造了一文铜元。1902年七月,清政府正式接管遭受殖民统治达两年之久的天津辖区。53面对严重的钱荒,直隶总督袁世凯令新竣工的天津银元厂“先造铜元周转市面”。541903年初,大批当十铜元发行流通55,但因市面零用不便,袁于年底“饬局添造一文铜元”56,并在1904年三月颁发《行使一文铜元章程》。57不过,天津所铸一文铜元为数甚少,未能广泛流通。58可见,庚子后的最初几年间,不论是制钱还是一文铜元,地方铸量均十分有限,致使民间社会急需的一文钱币极度匮乏。 1905年户部改铸六分制钱后,朝中官员亦倡导“各省制钱应酌量添铸”59,地方上的相关实践才逐渐跟进。其中,大量铸造并广泛流通一文新钱的省份为湖北与广东,二省均在清政府限制铜元铸造与跨境运销后60,开始铸造民间极缺的一文钱币。 然而,一文新钱在各地方的铸造实践彰显出地方官员对新旧货币的不同认知与观念分歧。1905年冬,因当十铜元流通壅滞、贬值,湖广总督张之洞令湖北铜币局试铸“一文铜币”,形制、成色均与当十铜元相同(铜95%、铅5%),每枚重三分二厘,希求“与制钱并行,以当十之铜币为母,而以一文之铜币为子……而后铜币当十之本位确实可指”,但铸造成本较高,亏损率达26%。611906年四月,这种一文铜元开始“发交官钱局兑用”,流通市面。62继湖北之后,广东于1906年初设计了一文新钱,亦重三分二厘,但成色降低(铜60%、铅40%),且形制有别于鄂式一文铜元,“中凿圆孔,以便贯串……与旧有制钱一体”,发行后市面畅销,铸数“每日可造三百数十串”,但“略有亏耗”。63 可见,自1906年地方币制改革实践中出现一文制钱与一文铜元之争。二者虽均为机器铸币,但形制与目的有别,实为铜元与制钱两种货币之争:湖北铸行一文铜元是为了维护铜元体系的信用,子母相权“以保现行当十铜币价值本位”64;广东的有孔一文新钱则为补充制钱流通,尤其在“仍多信用制钱、不肯行施铜元”之地,维持既有的制钱体系。65两者之争已超越传统的钱法改革,而与其时的本位制改革相结合,影响着中国货币制度的走向。 虽然广东铸造一文新钱在后,但先于湖北奏报中央,并在七月获得清政府的高度认可:“现当整顿圜法之时,铸造事宜各省务归一律,现在广东省添造一文制钱,各省自均可仿办。”66八月,清政府造币总厂“仿照广东钱样颁发祖模,令各省一律办理”。67九月,张之洞对此提出异议,认为此举是旧制钱的延续,既“难与世俗所谓青铜制钱一体计值”,又“不能与铜币子母相权”,从而会破坏现行的铜元体系,故奏请将湖北一文铜元“与粤铸一文钱详加比较,酌定程序,再铸祖模”。68不过,清政府未支持张的奏请,向各省颁行的祖模也均为粤式制钱。69张之洞被议驳后,亦令湖北铜元局“鼓铸有孔一文铜钱,流通市面”。70至1907年初,粤式制钱“已经销行各处”,广东省也加大了铸造力度。71六月,度支部推出回收大钱、改铸制钱计划,正与上述地方情形相呼应。72七月,度支部奏定《各省造币分厂划一章程》,明令各省币厂按广东样式铸造制钱。73十月,该部再次敦促“各省筹办开铸,报部查核”,但各省筹铸滞后,至次年正月“尚无具报仿铸一文钱之案”。74广东已成为推广一文制钱、维护传统钱法的典范,其他省份则踌躇不前。 正当各省尚未批量铸造粤式制钱时,清政府又发布了改弦更张的谕令,使一文制钱与一文铜元之争发生重大逆转。1908年正月十三日,清政府谕令各省于定额铜元外加铸三成一文新钱,但其重心已放在维护铜元体系的运行上,“以显铜元当十之数,保铜元行销之利”,至于新钱的形制则不再强调广东样式,而要求度支部按“子母相权、大小相维”的标准重新厘定。75二十三日,度支部奏准重拟的新样式:“准铜元之式铸造一文新钱”“重量、成色拟照广东配合,形式拟照湖北无孔办理”。76可见,重定的新钱虽吸收了粤式制钱的重量、成色,但已被纳入铜元序列,成为专与当十铜元保持十进制的当一铜元。值得注意的是,新定一文铜元的铸造成本虽低于湖北与广东样式77,但仍处于亏赔状态。78 正月三十日,度支部按新钱样式“通饬各省一律遵办”。79二月,邮传部与顺天府联合发布通告:“一文铜元将出行用,尔商民人等务遵照按铜元一枚折一文铜元十文,不得折扣,以安市面。”80二月底,度支部通令各省停铸当十铜元,敦促各币厂专铸一文铜元“以救铜元低折之弊”,并强调“事关整顿圜法,公家即有亏耗,亦所不惜”。81可见,在限制当十铜元后,一文铜元已成为政府重点推出的小额通货。三月,度支部将造币总厂所铸无孔样钱进呈御览,并以此作为“新钱祖模”颁行各省币厂,催促开铸一文铜元。82此后,河南、四川、湖北、江苏、直隶等省先后铸行新钱83,一文铜元成为与各省当十铜元相辅流通的基础货币84,甚至出现商家囤积居奇的现象。85 虽然民间曾出现抨击一文铜元驱逐制钱、病民累民的舆论86,但从政策形势来看,一文铜元已从制钱与铜元的激烈竞争中胜出。需要指出的是,一文铜元的兴起亦有深刻的技术背景:自1880年代“规复制钱”运动中出现机制制钱开始,机器铸币技术在洋务运动的推动下逐步成为造币工业的主流,范围涵盖一文制钱、大小银元与各类铜元,但由于机制制钱在机器冲孔时损耗较大,进一步增高了铸本,故各省在庚子前基本停铸。87这也就解释了各省为何对有孔的粤式制钱踌躇不前,却迅速跟进无孔的一文铜元。 综上可知,1908年一文铜元逆转一文制钱成为推行全国的一文新钱,标志着地方政府在庚子之后尝试规复制钱铸造的实践归于失败,这也意味着钱法改革中制钱的中心地位已被铜元取代。 三、 政府币制改革观念转型与官方制钱铸造体系最终解体 1908年,清政府推翻酝酿已久的改铸制钱计划,最终将一文新钱纳入铜元序列,使之成为当十铜元的辅助单位。这一事关制钱体系存废的重要变动,不仅与铸造成本及铸币技术相关,而且与时人对主辅币关系的认知以及政府币制改革观念的转型密切相联。学界对清代货币本位问题尚无定论,但基本认同其为“银钱并行”的货币流通格局。88日本学者黑田明伸将之概括为由“地域通货”(制钱)与“地域间决算通货”(白银)组成的双重货币结构,不同面额的货币对应着不同层次的流通市场。89与之相应,清末的币制改革亦分为两个层次,即由缓解钱荒危机的钱法改革,到建立以贵金属铸币为标准的本位制改革,二者既在现实压力下分层、并行开展,又在朝野争论中博弈、转型。 庚子之后,制钱在民间社会仍扮演着主要货币的角色,参与本位制改革的朝野人士对此亦有清醒认识,只是在设定主辅币关系时很少涉及制钱问题。一般认为,1904年美国货币专家精琪受邀访华,开启了清末货币本位制改革的序幕。90尽管精琪认识到“中国全国通用之货,实系铜币”,但其提出的虚金本位(或金汇兑本位)方案对辅币的设定却仅有“小银币及红白铜币”,未提及制钱,更无处理制钱的办法。91同年二月,江南商务局总办刘世珩撰写《银价驳议》,认为精琪方案不适用“银铜并用”的中国,但刘世珩仿日本的金、银、铜三等币制方案亦未涉及制钱。92六月,上海商界人士反对精琪方案,认为其忽略了中国“商民交易向以铜钱为主”的习惯。93八月,张之洞上奏反对精琪方案,依据之一便是制钱流通的广泛性明显高于白银,故更不宜推行金本位。94他进而提出统一银铜二币、实行银本位制的主张,但其论述重点为银币,并未讨论制钱问题。95此后,清政府推进的本位制改革亦出现制钱定位不明的情况,这与同期进行的钱法改革密切相关。 1905年十月,清政府批准奕劻等奏请的银本位方案,筹划“铸造重库平一两之银币,定为本位,而更铸五钱、二钱、一钱三种银币,与现铸之铜币、旧有之制钱以为补助”。96不过,该方案未能明确制钱与本位币、制钱与其他辅币的进制关系及行用限制。同期,针对小额通货的钱法改革也在并行开展,奕劻奏请各省限铸铜元与户部奏请宝泉局改铸新制钱的上奏,均获批准。971906年七月,清政府又允准广东铸造有孔一文新钱,并号召各省仿铸。98 1907年三月,因一两重银币不便流通,度支部尚书载泽奏准试行七钱二分银元的银本位方案,仍以银角、铜元、制钱为辅币,并强调银钱市价有利于保持主辅币十进制关系。99七月,载泽进呈的《铸造银币分量成色章程》规定了主辅币行使的数量限制,但未涉及制钱。100在此前后,  清政府仍在推进钱法改革,不但实施了宝泉局回收大钱、改铸制钱的计划101,还再次通令各省统一铸造粤式制钱。102 由上可见,清政府并未将本位制改革与钱法改革统筹在同一框架内,而是分别以贵金属银与贱金属铜为中心并行开展,互不统属。因此,至1907年,清政府仍按“银钱并行”的传统观念来分层推进币制改革。这也是朝野人士虽意识到制钱的重要性,但在讨论本位制改革时却很少涉及的原因,即辅币自然由钱法改革中的铜铸币补充,不论制钱还是铜元均以“一文”为折价基准,在流通中与本位币按市场比价折算。 然而,国人对本位制改革中主辅币关系的认识103,亦在1907年出现重要变化,这对制钱的官方货币地位产生重大冲击。五月,度支部右侍郎陈璧考察各省铜元铸造情况后,认为铜元的贬值、滞销均因其重量与面额名不符实所致,需仿效国外的主辅币制度,严格限制辅币的铸造与流通,明定主辅币的法定比价,故主张国内以铜元充当辅币,其价值应与银主币“一元”挂钩,与制钱“一文”则应脱离关系:“易中之品以银币为主,民间行用铜币,但视银币准价值,自无须与制钱较铢两。”104身为考察铜币大臣,陈璧的主张对朝野有着重要影响。七月,载泽奏准的《铸造银币分量成色章程》除规定辅币以低成色、不足值发行外,还规定辅币应以主币为折价基准,行用时有数量限制。105十月,上海商务总会向度支部提出的七钱二分银币方案中,有关主辅币关系的意见与陈氏相呼应,主张严格的十进制关系:“严定补助货,必与国币相应。十角为一元,十铜元为一角,十制钱为一铜元。”106即辅币需脱离市场比价,专与银主币按十进制折算,制钱不再作为折价基准。 此时,清政府内部的“两元之争”虽十分激烈,但争论焦点仅为银主币重量问题。107争论双方均同意银本位制,对辅币的看法也大体相同,这在年底的摸底调查中表现出来:首先,各省奏设的辅币以小银元(银角)居多,其次为铜元,却未有一省提及制钱。108可见,此时的制钱已被排除在主辅币关系设定之外,铜元则被明确纳入。 1908年,清政府接连发布停铸粤式制钱、改铸一文铜元的饬令,将一文新钱纳入铜元序列,为建立银本位制做准备。这标志着钱法改革已从属于本位制改革,二者开始被统筹在同一框架内,清政府银钱并行、分层开展的改革观念也转型为统筹划一、建立银本位。1909年,度支部设立币制调查局统筹全国币制改革“以一币权”,正是这种观念转型的体现。109 上述过程中,各省对铜元余利的倚重亦是铜元超越制钱被纳入主辅币关系的重要推动因素。地方政府已将铜元余利作为大宗收入110,即便面对清政府的不断限铸,仍抗争开铸,甚至以“从前认解各款万难照认”相威胁111,或以“铜元余利为新钱(一文铜元)之铸本”而要求开铸。112故本位制改革中的主辅币讨论终将铜元纳入,而未考虑制钱。 在此种趋势下,由度支部直辖、以土法鼓铸制钱的宝泉局呈现明显颓势。1908年十月,光绪皇帝去世,清政府拟定第二年改元“宣统”,下令“各局鼓铸银币、铜币、制钱均遵用宣统年号”。1131909年正月,宝泉局遵令铸造了“宣统通宝”,分大样红串制钱(重一钱二分)与小样制钱(重六分)两种,民间流通以小样为主。114然而,宣统制钱在市场上已逊于一文铜元,被店铺折扣行使,流通受到很大影响115,且“岁亏甚巨”,铸量有限。116尽管个别省份也铸造了宣统制钱,但铸量极少。117度支部重点督饬各省添铸当一、当二、当五铜元来应对小额通货短缺,以与被限铸的当十铜元相辅而行。118 对于民间尚存的巨量制钱,清政府并未制定切实可行的处理方案。1909年闰二月,山东巡抚袁世勋曾建议“尽收天下之制钱,改铸法定之铜元”119,度支部以制钱散布乡间“不易收回”驳之。1201910年三月,新任山东巡抚孙宝琦又提出任制钱“自行自废”的建议121,虽未得到明确回复,但其主张在随后的币制改革中得以体现。 四月,清政府颁布《币制则例》,正式确立银本位制,规定国币包括银币4种、镍币1种、铜币4种,主辅币保持十进制,但制钱被排除在外,且无明确处理办法,只模糊规定“所有各省从前铸造之铜元、制钱,仍准各按市价行用”。122度支部尚书载泽对此亦无明确主张,“制钱及他项钱文由臣部体察各地情形,随时妥筹办法”。123此时,制钱的地位已变得岌岌可危。 至1910年年底,宝泉局面临着被裁撤。十一月二十九日,作为临时立法机构的资政院召开第31次会议,表决通过了裁撤部分局所的议案,其中包括“度支部之宝泉 局”。124十 二月十八日,清政府批准了度支部裁撤宝泉局、停铸制钱的奏请。度支部在奏请中指出,鼓铸制钱亏折严重,且“划一币制,此项制钱纵一时未能停用,究未便再行铸造……拟请截至本年年底将宝泉局铸造制钱即行停止,所存堪用铜铅,饬由臣部造币总厂点验接 收”。125上海《新闻报》对此作了解读: 度支部去腊奏请裁撤宝泉局,停铸六分制钱,已经奉旨依议。此奏内容略谓新币制明年颁行,应以一二五文之小铜元为铜银币之副位,而制钱一项与一二五文之小铜元类质相同,而较小铜元铸本为重,故请于本年先将制钱停铸十分之六。至宝泉局,因新币制将次实行,即同虚设,徒耗库帑,以故奏请裁撤,以节糜费云。126 可见,宝泉局铸钱亏折严重与制钱被排除在新币制之外,二者相互影响,最终导致宝泉局被裁撤与制钱停铸。这亦是清政府币制改革观念转型的后果,替代制钱的一文“小铜元”成为隶属银本位制的最小辅币单位。 现有研究多将1910年十二月视为宝泉局裁撤、制钱停铸的时间节点,实际上这仅是裁撤过程的开端。至1911年八月,宝泉局的停铸、盘交、遣散等善后事宜才基本完成,其积存的铜铅料与当十大钱全部盘交“造币总厂”,所存制钱大部分盘交“总银行”(即大清银行)。127由此,设立于顺治元年的宝泉局被最终裁撤,这标志着从中央到地方的官方制钱铸造体系全面瓦解。 此外,有必要对官方制钱铸造的币材供应问题进行简要分析。庚子之后户、工两局的币材主要由云南铜料与贵州铅料供应,沿途省份须在铜铅运解中派员“催趱照料一切事宜”。128随着铜元的崛起与挤压,京局的铜铅供应出现不足,故有京官奏请“严催各省多运铜斤至京”、广铸制钱。129后度支部实施了回收大钱、改铸制钱计划,拓展铜源。130据现存光绪三十二年(1906)、光绪三十三年(1907)、宣统二年(1910)宝泉局的铜铅收支资料可知:该局铜料主要来自解京的各类滇铜、京师泰德厂商人煎炼“不堪用”滇铜所得铜料、回收的当十大钱以及少量采购的洋铜,铅料大部分来自解京的贵州黑白铅以及少量采购的洋铅,但铜铅总收入呈明显减少趋势。131庚子之后,仍坚持铸钱的个别省份更无法获得持续的币材供应,如1902年山西因“购铜维艰”停铸132,1903年河南因“铜无来源”停铸133,广东铸行一文新钱亦仅能利用限铸铜元后所剩“余铜”。134可见,中央与地方的制钱铸造均面临着币材不足的困境。 受限于铸本高昂、币材不足,1901—1911年的制钱铸造量并不大。据笔者估算,庚子之后户、工两局所铸当十大钱总量折合制钱约59.2万 串135,宝 泉局所铸六分制钱总量约48.3万 串136,红串制钱铸量约4.575万串137,三 者合计112.075万串,平均每月铸0.99万 串138,远 低于庚子前的水平(详见表1)。而清政府每月仅搭放八旗兵饷即需钱2万串以 上139,故 京局铸钱量明显不敷,需频繁调运当十铜元、一文铜元接济。由于资料不足,庚子之后地方上的制钱铸造总量尚无法精确统 计。140 四、 民间私铸的转向与私钱供应中断 除了官方制钱的铸造与供应,广泛流通于城乡市场的民间私钱亦为清代传统制钱体系的重要组成部分。141尤其在晚清,私钱泛滥更为严重。目前关于清代私钱的研究,主要论述其产生原因、官方对策及社会影响等,极少讨论清末私钱的终结问题。142限于篇幅,本节仅简要评析庚子后民间私钱的转向与终结。 庚子之后的最初几年,尽管受到铜元冲击,但私钱铸造依旧泛滥,案件频发,官方档案及民间报刊记录了不少因铸私钱被判“斩”“绞”的案例。143上述情势下,制钱流通中的私钱比例迅速上升。在京师,私钱横行,“从前不过于官铸大钱之中掺用十之三四,今则几于不见官板”144,这也是政府频繁调运铜元入京的重要原因。145在山西,制钱停铸后,市面未流通铜元,“现在均系掺用私钱,圜法极为敝坏”。146即便在已广泛流通铜元的地区,私钱仍大量行用(详见表3)。 然而,丰厚的铜元余利推动了各省大规模赶铸铜元,至1905年中国进入“铜元局全盛时代”。147同时,民间私铸亦在逐利中出现转向,即由手工私铸制钱转向利润更高的机器私铸铜元,私钱因此受到私铸铜元的明显挤压。1481905年,山东、直隶的制钱短缺现象已非私钱所致,“其故皆由奸民盗销制钱,私铸铜元”。149此后,官方查处的一些私铸案例出现了同时私铸制钱与铜元的情况150,但更多案例则是销毁制钱、专铸铜元,且私铸行为多发生在城市,并有大量私铸机器被缴获。而地方政府违规铸造劣质“黄铜元”的行径更加剧了上述趋势。1511908年,清政府新修订的刑律中专设“铜元专律”,但未涉及私钱问题。152可见,此时的私铸重点已完全转至铜元,私钱铸造明显式微。 依据现存档案、报刊史料,笔者系统整理了庚子之后的各类私铸案例共220件,私铸对象包括制钱、铜元、大银元、小银元等,时间自1900年至1911年,地域涉及京师、直隶、山东、河南、奉天、吉林、江苏、江西、湖北、湖南、浙江、福建、广东等地。这些案例统计,笔者秉持唯一性原则,已剔除不同时间对同一案件的连续报道、或不同史料对同一案件的重复记载,且走私与行用私钱的案例不纳入统计,只统计实际发生的私铸案例(参见表3)。 表3虽为不完全统计,但仍反映出清末私铸活动的两次转向:第一次以1905年为界,此前私铸制钱在私铸活动中占优势地位,此后私钱逐渐衰落,被私铸铜元、银元超越;第二次以1909年为界,此前私铸铜元占主导地位,此后全国的私铸活动大幅减少,私铸制钱基本消失。可见,私钱铸造在庚子之后经历了一个从泛滥到衰落,再到消亡的过程。 表3 清末民间私铸货币案例统计表 (单位:件)  资料来源:中国第一历史档案馆藏朱批奏折、录副奏折、上谕档、电报档、端方档所载案例12件,《大公报》所载66件,《申报》所载61件,《新闻报》所载41件,《时报》所载18件,《北洋官报》所载10件,《顺天时报》所载3件,《赏奇画报》所载2件,《济南报》《山东官报》《四川官报》《同文沪报》《浙江交儆报》《浙江新政交儆报》《重庆商会公报》各载1件。 注:(1)表中13件案例涉及同时私铸两种或两种以上货币,故单项私铸类型的总和大于案件总数;(2)7件案例所载私铸类型不明,暂以“不明”标之;(3)上表依公历时间排序,故发生在农历年底(进入公历第二年)的部分案例亦依公历为准。 私钱由盛转衰过程中,清政府明显增强了查禁与回收力度,尤以1907年民政部组织的“收化私钱运动”最为瞩目。该年五月,清政府发布《奏定收化私钱章程》,规定由官府与商会安排场地与熔炉,限期回收民间各类私钱,集中熔化为铜板,扣除20%的“砂耗化工”与3%的“厂用”,  私钱持有人可凭收据提取剩余的77%铜板。153此项运动持续到1908年,产生了较大影响,并进一步推动地方打击私钱。154此后,虽然私钱仍在城乡社会广泛流通,但相关的私铸案件已销声匿迹,故民间私钱的铸造体系基本解体。 结论 既有的近代货币史研究对庚子之后的制钱铸造变动未作具体论证,多将之视为被铜元铸造迅速取代的自然过程。这与学界未将制钱铸造史充分融入近代小额通货史有关,而清末制钱铸造体系变动正是近代小额通货出现激烈博弈与转型的关键动因。清代制钱铸造体系涵盖了中央铸钱与地方铸钱、官方制钱与民间私钱、币材供应与新钱行销等诸多内容,是一个多方频繁互动的有机整体。该体系的变动既与铸钱成本直接相连,又与政府币制观念息息相关。庚子之后,在制钱奇缺、铸本高昂的背景下,清政府币制改革分两个层次展开,即缓解钱荒危机的钱法改革与确立货币本位的本位制改革。1908年前,二者分别以铜和银为中心并行开展,互不统属。 面对庚子后严重的钱荒危机,清政府被迫进行钱法改革,除鼓励各省开铸铜元外,还重建中央铸局,恢复当十大钱的铸造。1905年京师发生小额通货危机后,清政府采取停铸并回收大钱、改铸六分制钱、倡导地方铸造一文新钱等系列措施来推动铸钱。至1907年,京师基本实现六分制钱与铜元并行流通的币制规划,地方也出现了广东有孔一文制钱与湖北无孔一文铜元的实践与竞争,而前者成为政府推广的典范。由此,传统的制钱铸造体系得到初步规复。 但随着各省对铜元余利的倚重与货币本位制改革的推进,朝野人士亦在1907年对主辅币关系形成新认识,即铜辅币需脱离市场比价,专与银主币“一元”挂钩,按十进制折算,制钱“一文”不再作为折价基准,铜元超越制钱被纳入主辅币设定。1908年,一文铜元也逆转一文制钱成为推行全国的一文新钱。此后,铜元取代制钱成为钱法改革的中心,钱法改革亦开始从属于本位制改革,政府原有的银钱并行、分层开展的改革观念已转型为统筹划一、建立银本位。 虽然宝泉局在1909年改铸宣统制钱,但其流通已逊于一文铜元,且亏折严重,铸量不大。1910年,确立银本位制的《币制则例》将制钱排除在外,“一文”单位亦由新铜元涵盖,故清政府批准裁撤宝泉局、停铸制钱。1911年八月,随着裁撤宝泉局的善后事宜基本完成,中国传统的官方制钱铸造体系全面瓦解。155同时,历经泛滥与衰落之后,民间私铸制钱活动在宣统朝进入消亡期。因此,无论官方制钱还是民间私钱,相关的铸造活动到1911年已全面停止,这标志着自秦以后运行两千余年的传统铸钱体系最终解体。 不过,虽然铸造与供给中断,但民间旧制钱与私钱存量极大,至民国初期仍广泛流通,其与铜元的长期博弈对城乡市场产生了深远影响。故小额通货的流通与更替是考察中国近代社会转型的一个重要视角,需引起重视。 注释 1小额通货指小额交易中使用的小面额货币,一般由贱金属铸币或小面额纸币充当,前者可称为小额硬通货。清代小额硬通货主要为官方制钱、民间私钱与清末铜元。 2如章宗元《中国泉币沿革》,经济学会1915年版,第6页;张家骧《中华币制史》,民国大学1925年版,第9页;侯厚培《中国货币沿革史》,世界书局1929年版,第103页;耿爱德著,蔡受百译《中国货币论》,商务印书馆1929年版,第386页;彭信威《中国货币史》,上海人民出版社1958年版,第529页;魏建猷《中国近代货币史》,黄山出版社1986年版,第63页;杨端六《清代货币金融史稿》,生活·读书·新知三联书店1962年版,第11页;王业键《中国近代货币与银行的演进(1644—1937)》,台北,“中研院经济研究所”1981年版,第40页;千家驹等《中国货币演变史》,人民出版社2005年版,第75页;戴建兵《白银与近代中国经济(1890—1935)》,复旦大学出版社2005年版,第70页。 3如彭泽益《清代宝泉宝源局与铸钱工业》,中国社会科学院经济研究所学术委员会编《中国社会科学院经济研究所集刊》第5集,中国社会科学出版社1983年版,第179—200页;黒田明伸『清代銀銭二貨制の構造とその崩壊』,『社会経済史学』第57巻第2號,1991年7月,第114頁;何汉威:《从银贱钱荒到铜元泛滥:清末新货币的发行及其影响》,台北《中央研究院历史语言研究所集刊》第62本第3分,1993年4月,第485页;李强《金融视角下的康乾盛世:以制钱体系为核心》,黄山书社2008年版;刘朝辉《嘉庆道光年间制钱问题研究》,文物出版社2012年版;王德泰《清代前期钱币制度形态研究》,中国社会科学出版社2013年版;和文凯《乾隆朝铜钱管理的政策讨论及实践——与18世纪英国小额货币管理的比较》,《中国经济史研究》2016年第1期;何平《清代前期多元复合货币结构下的困惑与对策》,《清史研究》2016年第3期;马琦《清中期的铜铅运销与币材供给》,《中国经济史研究》2018年第6期。 4如戴建兵《中国近代币制的转折点——机制制钱研究》,《中国钱币》1993年第3期;沈鸣镝编著《中国近代机制币》,中华书局2005年版;陈新余《晚清机铸制钱的问世与消亡》,《中国钱币》2013年第6期;段洪刚《新见机制方孔样币两种初论》,《中国钱币》2014年第5期。 5光绪《钦定大清会典事例》第214—220卷,“户部·钱法”;第757卷,“刑部·户律·仓库·钱法”;第890—892卷,“工部·鼓铸”。 6《各省鼓铸情况及铸造亏损简表》,中国人民银行总行参事室金融史料组编:《中国近代货币史资料》第1辑,中华书局1964年版,第578—583页。 7史志宏:《清代户部银库收支和库存统计》,第11页。 8参见中国史学会主编《义和团》第1册,上海人民出版社1957年版,第214页;《吏部尚书徐郙等奏报京内洋兵占据五城及各署并火烧前门内城掠夺宅铺钱物有污辱妇女之各情折》(光绪二十六年八月十三日),中国第一历史档案馆编《庚子事变清宫档案汇编》第3册,中国人民大学出版社2003年版,第885页。 9《户部右侍郎那桐奏报收回宝泉局衙署及现存铜斤数目事》(光绪二十七年四月二十二日),朱批奏折,04/01/35/1376/019;《工部右侍郎兼管钱法堂事务李端遇奏为钱局洋兵业经退出现在情形事》(光绪二十七年三月十四日),录副奏折,03/9536/039。本文所引档案均藏于中国第一历史档案馆,不再一一注明藏所。 10《户部右侍郎那桐奏报收回宝泉局衙署及现存铜斤数目事》(光绪二十七年四月二十二日),朱批奏折,04/01/35/1376/019。 11《工部右侍郎兼管钱法堂事务李端遇奏为钱局洋兵业经退出现在情形事》(光绪二十七年三月十四日),录副奏折,03/9536/039。 12《寄谕户部着宝泉局堂官察看设法开铸钱文事》(光绪二十七年五月十八日),电报档,1/01/12/027/0340。 13《管理户部事务荣禄奏报筹划宝泉局设法开铸钱文缘由事》(光绪二十七年十月二十七日),朱批奏折,04/01/35/1376/026。 14《鼓铸大钱》,《申报》,1901年11月19日,第2版。 15《管理户部事务荣禄奏报筹划宝泉局设法开铸钱文缘由事》(光绪二十七年十月二十七日),朱批奏折,04/01/35/1376/026。 16《户部为应俟宝泉局铸齐批解后再行知照领取钱文事复内务府咨文》(光绪二十七年十二月初六日),中国第一历史档案馆编:《庚子事变清宫档案汇编》第8册,中国人民大学出版社2003年版,第604页。 17《请将光绪二十八年五六两月八旗兵饷搭放大钱片》(光绪二十八年三月三十日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),台北,文海出版社1988年版,第267—268页。清咸丰朝以后,当十大钱50枚为1吊,1枚合制钱2文,故1吊合制钱100文。参见彭凯翔《近代北京货币行用与价格变化管窥——兼读火神会账本(1835—1926)》,《中国经济史研究》2010年第3期,第93页。 18《直隶总督李鸿章奏请截留京饷以资代部续铸制钱事》(光绪十六年四月十六日),朱批奏折,04/01/35/1373/031。 19光绪二十六年广东率先开铸铜元(每枚当制钱十文),补制钱之不足,清政府饬令各省仿效,至光绪二十八年已有广东、福建、江苏、直隶、江西、湖北、湖南7省开铸,至光绪三十一年达17省区。《中国近代货币史资料》第1辑,第917—922页。 20中国第一历史档案馆编:《光绪朝上谕档》第27册,广西师范大学出版社1996年版,第275页;《铜元到京》,《大公报》,1902年7月6日,第4版;《搭放铜元》,《大公报》,1902年7月23日,第4版。 21《拟减户工两局铸钱卯数留备铜斤制造铜元折》(光绪三十年四月初九日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第295页。 22《拟减户工两局铸钱卯数留备铜斤制造铜元折》(光绪三十年四月初九日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第296页。 23《京师访事》,《申报》,1904年6月4日,第2版。 24《试铸铜元》,《大公报》,1904年11月2日,第2版。 25《翰林院侍读翁斌孙奏为京城宝泉宝源两局以原有厂地购置机器改铸铜元利国利民事》(光绪三十一年二月初六日),录副奏折,03/9537/008。 26《议定改革铜钱》,《大公报》,1905年3月5日,第4版。 27《掌云南道监察御史陈恒庆奏为京师官铸当十大钱不敷周转私钱充斥银价无定请设法变通事》(光绪三十一年正月三十日),录副奏折,03/9537/002; 28《商部尚书载振奏为京师私铸小钱日益充斥请旨饬下顺天府速行采购铜元设局行用事》(光绪三十一年二月初一日),录副奏折,03/9537/003。 29《广东巡抚张人骏奏报筹解本年第四批京饷改铸铜元搭解起程事》(光绪三十一年二月初四日),朱批奏折,04/01/35/1071/015。 30《翰林院侍读翁斌孙奏为在京城请暂设官钱局以维市面事》(光绪三十一年二月初六日),录副奏折,03/9537/006。 31《八旗兵饷搭放铜元片》(光绪三十一年四月二十四日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第331页。 32《裁撤宝源局于宝泉局酌留两厂改铸制钱折》(光绪三十一年八月十九日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第345—346页。 33《户部为酌留宝泉局厂鼓铸制钱折奉旨事致政务处咨呈》(光绪三十一年十月二十五日),咨呈,252/013/001/000/077/006。  34《钱局改建学堂》,《大公报》,1906年3月5日,第2版。 35《户部各司员说帖》,《大公报》,1905年12月5日,第1版。 36《部库出入比较表》,国家图书馆古籍馆编:《国家图书馆藏近代统计资料丛刊》第14册,燕山出版社2007年版,第88—89页。 37《户部新铸制钱》,《大公报》,1906年3月26日,第2版。 38《议拟悉裁钱局监督》,《大公报》,1906年4月18日,第2版。 39《度支部官制详志》,《大公报》,1907年5月6日,第2版。 40《度支部奏厘定职掌事宜及员司各缺并拟添设丞折》,《申报》,1907年5月17日,第10版。 41《度支部请铸司印》,《大公报》,1907年6月29日,第2版。 42《整理圜法拨款收回官板当十钱改铸制钱折》(光绪三十三年六月十六日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第483—486页。 43《谕饬赶铸制钱》,《顺天时报》,1907年8月4日,第7版。 44《限期收化大钱》,《大公报》,1907年8月10日,第2版。 45《顺天府示谕照登》,《大公报》,1907年8月17日,第4版。 46《议驳奏请缓铸制钱》,《大公报》,1907年11月8日,第3版。 47铸造铜元的收益率为30%—50%,远高于铸造银元的10%—14%。何汉威:《从银贱钱荒到铜元泛滥:清末新货币的发行及其影响》,台北《中央研究院历史语言研究所集刊》第62本第3分,1993年4月,第416、482页。 48《护理山西巡抚何枢奏为山西省制钱缺乏拟暂开炉试铸以维圜法事》(光绪二十六年二月二十八日),朱批奏折,03/9536/008。 49《山西巡抚岑春煊奏请暂停鼓铸制钱及设立官银钱局事》(光绪二十八年五月十九日),朱批奏折,04/01/35/1376/037。 50《四川总督奎俊奏为四川省宝川局鼓铸钱文援照云南及京局之案以归一律事》(光绪二十七年五月十八日),录副奏折,03/9536/044。 51《四川谕使铜元》,《大公报》,1903年10月19日,第5版。 52《巡抚陈奏为豫省前因制钱缺乏经前藩司额议设宝河铸钱局督饬局员厘定章程片》,《申报》,1904年10月20日,第12版。 53《北洋大臣袁世凯为已抵达接收天津事致军机处及外务部电》(光绪二十八年七月十二日),中国第一历史档案馆编:《庚子事变清宫档案汇编》第6册,中国人民大学出版社2003年版,第2384页。 54《银厂将竣》,《大公报》,1902年12月3日,第2版。 55《饬使铜元》,《大公报》,1903年3月8日,第4版。 56《密陈有人进言军事折》(光绪二十九年十二月初四日),骆宝善、刘路生主编:《袁世凯全集》第11册,河南大学出版社2013年版,第579页。 57《银元局请分饬天津府县示谕商民行使一文铜元详文并章程紧要公文》,《大公报》,1904年4月20日,第1版。 58据统计,1902—1913年天津所铸一文铜元9236149枚(合钱9236串),仅占天津各类铜元铸数的0.67%。陈度编:《中国近代币制问题汇编》(币制编),上海瑞华印务局1932年版,第797—798页。 59《浙江道监察御史王步瀛奏为统筹天下大计敬陈管见事》(光绪三十一年十一月二十二日),录副奏折,03/9537/067。 60《户部奏请限制各省鼓铸铜元整齐币制片》(光绪三十一年五月二十六日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第339页;《奕劻等奏为各省铸造铜元拟请酌定限制事》(光绪三十一年十月二十三日),录副奏折,03/9537/061。 61《湖广总督张之洞奏为湖北省试铸一文铜币呈样及请旨饬下财政处户部详筹妥议事》(光绪三十二年九月初一日),录副奏折,03/9538/051。 62《行用一文铜元(湖北)》,《时报》,1906年5月14日,第5版。 63《署理两广总督岑春煊奏陈广东改造一文铜钱情形并进呈钱样事》(光绪三十二年五月二十八日),朱批奏折,04/01/35/1377/052。 64《湖广总督张之洞奏为湖北省试铸一文铜币呈样及请旨饬下财政处户部详筹妥议事》(光绪三十二年九月初一日),录副奏折,03/9538/051。 65《署理两广总督岑春煊奏陈广东改造一文铜钱情形并进呈钱样事》(光绪三十二年五月二十八日),朱批奏折,04/01/35/1377/052。 66《奕劻等奏为遵议两广总督岑春煊奏广东改造一文铜钱事》(光绪三十二年七月十九日),录副奏折,03/9538/042。 67《令各省以广东一文铜元为祖模》,《申报》,1906年10月10日,第3版。 68《湖广总督张之洞奏为湖北省试铸一文铜币呈样及请旨饬下财政处户部详筹妥议事》(光绪三十二年九月初一日),录副奏折,03/9538/051。 69《议复湖广总督奏鄂省试铸一文铜币折》(光绪三十二年十月二十四日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第461页。 70《改铸一文有孔铜元(武昌)》,《申报》,1907年1月29日,第4版。 71《一文铜钱并未停铸(广州)》,《申报》,1907年3月17日,第10版。 72《整理圜法拨款收回官板当十钱改铸制钱折》(光绪三十三年六月十六日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第483—486页。 73《拟定各铜元厂统一章程》(光绪三十三年七月十六日),《中国近代货币史资料》第1辑,第942页。 74《遵拟铸造一文新钱配合形式折》(光绪三十四年正月二十三日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第507页。 75《光绪朝上谕档》第34册,第11页。 76《遵拟铸造一文新钱配合形式折》(光绪三十四年正月二十三日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第505—510页。 77其成色(含铜60%)低于湖北(含铜95%),无孔设计又免于粤式制钱的冲孔损耗,故铸本较低。 78《河南巡抚林绍年奏报停铸当十铜元并铸一文新钱事》(光绪三十四年四月初三日),朱批奏折,04/01/35/1378/018。 79《奏准一文铜元成色》,《大公报》,1908年3月2日,第5版。 80《饬用一文铜元》,《顺天时报》,1908年3月13日,第7版。 81《度支部尚书载泽等奏为铜元太多拟令各厂暂行停铸事》(光绪三十四年二月二十七日),录副奏折,03/9540/007。 82《进呈造币总厂铸成一文新钱钱样折》(光绪三十四年三月初七日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第515—516页;《为速派员领一文新钱祖模事》(光绪三十四年三月初九日),端方档案,27/01/002/000042/0033。 83《河南巡抚林绍年奏报停铸当十铜元并铸一文新钱事》(光绪三十四年四月初三日),朱批奏折,04/01/35/1378/018;《核准川省铸造一文铜币》,《大公报》,1908年5月9日,第9版;《造币厂开铸一文铜元(湖北)》,《新闻报》,1908年5月26日,第10版;《造币厂开铸一文铜元(南京)》,《申报》,1908年6月25日,第2张第2版;《附奏八旗兵饷搭放一文新钱片》(光绪三十四年七月初九日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第541页。 84《度支部奏准各省开铸铜元》,《申报》,1908年8月29日,第1张第5版。 85《当一铜元之居奇》,《大公报》,1908年11月1日,第10版。 86吴兴让:《论铜元与无孔一文之敝》,《北洋法政学报》1908年第77期,第1—7页。 87戴建兵:《中国近代币制的转折点——机制制钱研究》,《中国钱币》1993年第3期,第27页。 88对于清代货币本位,学界主要有银本位、银铜复本位、无本位或多本位等多种观点,参见戴建兵《中国近代的白银核心型货币体系(1890—1935)》,《中国社会科学》2012年第9期,第191页。 89黒田明伸:『清代銀銭二貨制の構造とその崩壊』,『社会経済史学』第57巻第2號,第93—94頁。 90参见崔志海《精琪访华与清末币制改革》,《历史研究》2017年第6期。 91精琪:《中国新圜法条议诠解》、《中国新圜法条议》(光绪二十九年),《中国近代货币史资料》第1辑,第1142、1129页。 92《中国近代货币史资料》第1辑,第1160、1171、1177页。 93《上海道袁详据上海商务总会禀覆改订币制文》,《南洋官报》第88册,光绪三十年六月二十七日,第5页。 94《虚定金价改用金币不合情势折》(光绪三十年八月十六日),赵德馨主编:《张之洞全集》第4册,武汉出版社2008年版,第203页。 95《试铸一两银币片》(光绪三十年八月十六日),《张之洞全集》第4册,第205页。 96《奏为酌拟铸造银币分两成色并行用章程请先行试办事》(光绪三十一年十月二十三日),录副奏折,03/9537/062。 97《奕劻等奏为各省铸造铜元拟请酌定限制事》(光绪三十一年十月二十三日),录副奏折,03/9537/061;《户部为酌留宝泉局厂鼓铸制钱折奉旨事致政务处咨呈》(光绪三十一年十月二十五日),咨呈,252/013/001/000/077/006。 98《奕劻等奏为遵议两广总督岑春煊奏广东改造一文铜钱事》(光绪三十二年七月十九日),录副奏折,03/9538/042。 99《先行试铸通用七钱二分银元以利推行》(光绪三十三年三月二十八日),《中国近代货币史资料》第1辑,第736页。 100《度支部尚书载泽奏报进呈新铸银币并议定成色分量章程事》(光绪三十三年七月初九日),朱批奏折,04/01/35/1378/004。 101《整理圜法拨款收回官板当十钱改铸制钱折》(光绪三十三年六月十六日),  《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第483页。 102《拟定各铜元厂统一章程》(光绪三十三年七月十六日),《中国近代货币史资料》第1辑,第942页。 103近代货币本位制度对主辅币关系有严格规定,要点有三:(1)主币为足值货币,辅币为不足值货币;(2)主币可按自身价值无限制使用,辅币使用则有数量限制;(3)由国家法律规定主辅币之间的固定比价,辅币可按法定比价兑换主币。叶世昌:《中国近代货币本位制度的建立和崩溃》,中国钱币学会编:《中国钱币论文集》第4辑,中国金融出版社2002年版,第383页。 104《度支部右侍郎陈璧奏为奉命考查各省铜币事》(光绪三十三年五月初六日),录副奏折,03/9539/023。 105《度支部尚书载泽奏报进呈新铸银币并议定成色分量章程事》(光绪三十三年七月初九日),朱批奏折,04/01/35/1378/004。 106《上海商务总会上度支部谕铸银币书(续)》,《申报》,1907年11月23日,第1张第3版。 107即银本位主币应以“一两”还是“一元”(七钱二分)为单位,清政府内部分为主两派与主元派,展开了长期争论,致使币制政令数次反复,直到宣统二年《币制则例》出台,才以主元派的胜利告终。 108《政务处致各省督抚电》(光绪三十三年十一月二十六日)、《政务处再致各省督抚电》(光绪三十三年十二月初二日),《中国近代货币史资料》第1辑,第745—746页。 109《奏遵设币制调查局并请暂铸通用银币折》(宣统元年四月六日),陈度编:《中国近代币制问题汇编》(银圆编),第33页;《调查币制局之宗旨》,《大公报》,1909年8月11日,第4版。 110参见何汉威《从银贱钱荒到铜元泛滥:清末新货币的发行及其影响》,台北《中央研究院历史语言研究所集刊》第62本第3分,1993年4月,第482页;王显国、李延祥《清末铜元余利及其影响》,《中国科技史杂志》2016年第3期,第305页。 111《直隶总督杨士骧奏为京津铜元纷杂银价骤涨现遵章查禁暂保市面事》(光绪三十三年十月二十八日),录副奏折,03/9539/043。 112《河南巡抚林绍年奏报停铸当十铜元并铸一文新钱事》(光绪三十四年四月初三日),朱批奏折,04/01/35/1378/018。 113《内阁奏各局鼓铸银铜币制钱应遵用宣统年号折》,《政治官报》第397号,1908年12月2日,第4页。 114《度支部奏呈进宣统通宝新钱折》,《政治官报》第460号,1909年2月10日,第9页;朱耀廷主编:《中国古代钱币》,北京大学出版社2007年版,第232页。 115《新币难行》,《大公报》,1910年4月16日,第4版。 116《度支部奏铸造国币拟裁宝泉局停铸制钱折》,《政治官报》第1166号,1911年1月24日,第8页。 117高英民、张金乾:《中国古代钱币略说》,地质出版社1996年版,第430页;施树禄:《中国古钱图录》,中国言实出版社2016年版,第579—581页。 118《谢保衡呈请限制添铸二文五文铜币案》,《申报》,1909年11月8日,第4张第2版;《又饬造币各厂搭铸一文钱》,《申报》,1910年1月14日,第1张第4版。 119《奏为陈铜元十弊敬筹治标三策事》(宣统元年闰二月十八日),朱批奏折,03/9541/005。 120《核议收回制钱办法》,《大公报》,1909年4月24日,第4版。 121陈度编:《中国近代币制问题汇编》(币制编),第169页。 122银币一元(七钱二分)为主币,元以下为辅币,主币可无限制使用,银辅币每次行用不得超过五元,新镍、铜币则不能超过半元。《厘定币制拟定则例》(宣统二年四月十五日),《中国近代货币史资料》第1辑,第783—789页。 123《奏筹拟旧铸银铜各币办法以维币制折》(宣统二年四月十五日),陈度编:《中国近代币制问题汇编》(币制编),第222页。 124《资政院纪事》,《大公报》,1911年1月2日,第5版。 125《度支部奏铸造国币拟裁宝泉局停铸制钱折》,《政治官报》第1166号,1911年1月24日,第8页。 126《奏裁宝泉局》,《新闻报》,1911年2月5日,第7版。 127《度支部奏销宝泉局出入铜铅钱文银两并裁局后盘交铜银各数目折》,《内阁官报》第58号,宣统三年八月二十九日,第15页。 128《户部尚书那桐等奏请简派四川等省藩臬大员稽查铜铅运务事》(光绪二十九年八月初五日),录副奏折,03/6685/014。 129《奏请饬各省多运铜斤到京广铸制钱事》(光绪三十一年十一月初九日),录副奏折,03/6685/045。 130《整理圜法拨款收回官板当十钱改铸制钱折》(光绪三十三年六月十六日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第483页。 131光绪三十二年新收各类铜铅料约150万斤,光绪三十三年为73万斤,宣统二年仅21万斤。参见《度支部奏报销宝泉局铜铅银钱各数目折》,《政治官报》补第7号,1907年10月13日,第9页;《度支部奏为宝泉局光绪三十三年收发铜铅钱文银两数目循例奏销并缮具清单事折》(光绪三十四年),朱批奏折,252/013/001/000/054/008;《度支部奏销宝泉局出入铜铅钱文银两并裁局后盘交铜银各数目折》,《内阁官报》第58号,宣统三年八月二十九日,第15页。 132《山西巡抚岑春煊奏请暂停鼓铸制钱及设立官银钱局事》(光绪二十八年五月十九日),朱批奏折,04/01/35/1376/037。 133《巡抚陈奏为豫省前因制钱缺乏经前藩司额议设宝河铸钱局督饬局员厘定章程片》,《申报》,1904年10月20日,第12版。 134《奏为遵议两广总督岑春煊奏广东改造一文铜钱事》(光绪三十二年七月十九日),录副奏折,03/9538/042。 135据光绪三十年四月户部奏报,户、工两局铸造当十大钱均为每月1卯,两局每年共用铜料68万斤(1斤=16两=160钱),每枚大钱重2钱(含铜55%、即1.1钱),可知两局每年约铸当十大钱共约9891万枚(680000×160/1.1),每枚大钱合制钱2文,故共合制钱约1.98亿文(19.8万串),两局每月约铸1.65万串(19.8/12),光绪二十七年十一月至光绪三十年五月间(32个月)两局共铸大钱约合制钱52.8万串(1.65×32);三十年六月至三十一年九月的减铸期间(16个月、每两月1卯),两局铸钱卯数均为8卯,宝泉局每卯铸钱减至4000余串,现缺乏宝源局数据,暂以两局每卯产量一致计算,则两局每卯共铸约8000串,故此间两局共铸约合制钱6.4万串(8×0.8)。两个阶段合计59.2万串。参见《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第296、345页;《翰林院侍读翁斌孙奏为京城宝泉宝源两局以原有厂地购置机器改铸铜元利国利民事》(光绪三十一年二月初六日),录副奏折,03/9537/008。 136宝泉局光绪三十二年(含闰13个月)铸六分制钱约10万串、三十三年约7.5万串、宣统二年约10万串,合此三年平均每月铸0.743万串(27.5/37),以月均铸量推算无数据的光绪三十一年十月至十二月、光绪三十四年、宣统元年的铸量(元年为闰年、共28个月)约为20.8万串(0.743×28),全部合计共约48.3万串(10+7.5+10+20.8)。参见《度支部奏报销宝泉局铜铅银钱各数目折》,《政治官报》补第7号,1907年10月13日,第8页;《度支部奏为宝泉局光绪三十三年收发铜铅钱文银两数目循例奏销并缮具清单事折》(光绪三十四年),朱批奏折,252/013/001/000/054/008;《度支部奏销宝泉局出入铜铅钱文银两并裁局后盘交铜银各数目折》,《内阁官报》第58号,宣统三年八月二十九日,第15页。 137宝泉局每年向内务府解交红串制钱4575串,其每年铸量应稍多于此数,故光绪二十七年至宣统二年所铸红串制钱至少4.575万串(10×0.4575)。 138光绪二十七年十一月至宣统二年共113个月,故月均0.99万串(112.075/113)。 139《附奏八旗兵饷搭放一文新钱片》(光绪三十四年七月初九日),《度支部通阜司奏案辑要》第3卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第3编(461),第541页。 140目前仅发现河南省的完整数据,宝河局光绪二十七年至二十九年间共铸制钱7.576万串。《申报》,1904年10月20日,第12版。 141私钱指非法铸造的、低于法定标准的劣质制钱,包括民私与局私两种。前者为民间个人或团体铸造的私钱;后者则指官方铸局所为。庚子后大部分官方铸局停铸,故此节主要讨论民私问题。 142如郑起东《晚清私铸及其社会经济影响》,《近代史研究》1995年第4期;郑永昌《清代乾隆年间的私钱流通与官方因应政策之分析》,台北《历史学报》1996年第25期;戴建兵《清代私铸小议》,《中国钱币》1998年第3期;韦恒、黄敏《晚清铸钱的私铸》,《苏州大学学报》2004年第3期。 143如《刑部尚书贵恒奏报将听从销毁大钱改铸私钱人犯审明定拟事》(光绪二十七年七月十九日),朱批奏折,04/01/35/1376/023;《光绪朝上谕档》第28册,光绪二十八年九月二十二日,第251页;《光绪朝上谕档》第29册,光绪二十九年九月二十五日,第306页;《处决一犯》,《大公报》,1905年3月1日,第3版。 144《顺天府府尹徐会沣奏为京城钱法日坏物价日贵请设法查禁以维市面事》(光绪三十一年二月初二日),录副奏折,03/9537/005。 145《商部尚书载振奏为京师私铸小钱日益充斥请旨饬下顺天府速行采购铜元设局行用事》(光绪三十一年二月初一日),录副奏折,03/9537/003。 146《财政处户部会奏请将铸造铜元局厂酌量归并折(附清单)》(光绪三十二年七月),财政部钱币司编:《币制汇编》第2册,1919年,第177页。 147梁启超:《各省滥铸铜元小史》,《饮冰室合集》第2册,中华书局1989年版,第19页。 148王显国:《浅析清末铜元的私铸》,《首都博物馆论丛》2015年,第282页。 149《浙江道监察御史王步瀛奏为统筹天下大计敬陈管见事》(光绪三十一年十一月二十二日),录副奏折,03/9537/067。 150《私铸定罪(济南)》,《山东官报》1906年第2期,第5页;《拿获私铸纪实(直隶)》,《大公报》,1906年5月28日,第4版。 151户部曾严令禁止各省铸造劣质黄铜元,但收效不佳。《浙江道监察御史王步瀛奏为统筹天下大计敬陈管见事》(光绪三十一年十一月二十二日),录副奏折,03/9537/067。 152《奏订私铸银铜元律》,《顺天时报》,1908年5月31日,第7版。 153《奏定收化私钱章程》,《顺天时报》,1907年7月4日,第7版。 154《惩治私铸案犯办法(上海)》,《新闻报》,1907年9月11日,第10版;《禁用私钱(吉林)》,《大公报》,1908年9月21日,第10版;《派员调查私铸小钱(浙江)》,《北洋官报》第1903册,1908年11月16日,第11页。 155尽管民国初年云南、福建等地曾少量铸造“民国通宝”“福建通宝”等铜钱,但已脱离国家币制,属于地方行为。华光普主编:《中国古钱目录》下册,湖南人民出版社1998年版,第1836—1837页。 (责任编辑:admin) |