|

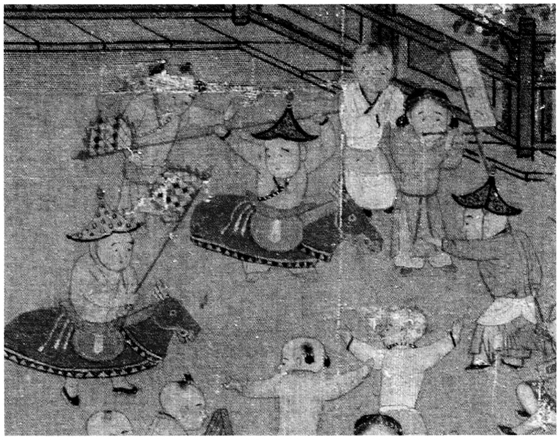

内容提要:明朝洪武元年发布的禁革“胡服”诏令,曾经专门提到元代流行的“深簷胡帽”。综合考察蒙元时代的各类资料可知,这种具有深刻时代特征的帽式,即是“幔笠”(或名方笠、四角笠子)。幔笠本是金代女真服饰,后来被蒙古人接受,并在其裹挟下遍及中国、高丽、中亚乃至波斯地区,使用人群亦遍及各个社会阶层。元明鼎革之后,它被明朝和朝鲜儒家士大夫视作蒙元“胡化”的重要象征,从而淡出历史舞台。慢笠具有鲜明的族群和时代特征,但迄今为止的蒙元服饰研究,却将其与明代帽式混同。有关幔笠的研究,不仅有助于澄清服饰史的误解,厘定诸多重要图像资料的时代,而且幔笠在东亚流行与消亡,也见证了煊赫一时的“蒙古风”的兴衰,以及东亚儒家知识分子“华夷”意识消长的历史。 关 键 词:幔笠;瓦楞帽;蒙元时代;“夷夏之辨” 引言:从一则史料的校勘说起 洪武元年二月壬子(1368年2月29日),即位仅三十八天的明太祖朱元璋(1328-1398)颁布了著名的革除“胡服”①令,号召臣民“复衣冠如唐制”,也即恢复唐代的衣冠样式,以此显示新朝在文化上对“中国正统”的继承。《明太祖实录》概述这一诏令的内容云②: 诏复衣冠如唐制。初,元世祖起自朔漠以有天下,悉以胡俗变易中国之制。士庶咸辫发椎髻,深襜胡俗,衣服则为袴褶窄袖及辫线腰褶;妇女衣窄袖短衣,下服裙裳,无复中国衣冠之旧。甚者易其姓字为胡名,习胡语。俗化既久,恬不知怪。上久厌之。至是,悉命复衣冠如唐制。……不得服两截胡服,其辫发椎髻、胡服、胡语、胡姓一切禁止。斟酌损益,皆断自圣心。于是百有余年胡俗,悉复中国之旧矣。 在中国近世文化史上,这是一份非常重要的文献,屡屡为研究蒙元史和明史的学者所引用。不过,这份诏令所言及的服饰名物,笔者尚未见有专门的探讨,而且其中的文字扞格之处,亦未见有很好的校勘与疏通。 今天通行的台北“史语所”校印本《明实录》,系据多种明清抄本整合而成,虽经前辈学者辛勤校勘,依然存在不少文字讹误。例如,上述引文中“深襜胡俗”一句,“襜”依据《洪武正韵》等字书的解释,即古代冕服配件中的“蔽膝”[图一]③,北方民族并无此种衣饰,此句文意难通。《明太祖实录校勘记》云此处“旧校改‘俗’作‘帽'”④’,但“深襜胡帽”一语,文意依旧晦涩。幸运的是,嘉靖以降,随着明代诸朝《实录》的传钞出宫,钞撮《实录》纂修各体史书,在明后期史家当中蔚为风气。周藩宗正朱睦楔(1517-1588),在分类纂录洪武朝政事的《圣典》一书中,引用《实录》此条,作“深簷胡帽”⑤。嘉靖《宣府镇志》和顾炎武《日知录》引及此一诏令,也均作“深簷胡帽”⑥。而且从诏令上下文语境推断,“辫发椎髻”描绘元代发式,“袴褶窄袖”描绘衣式,“深簷胡帽”描述元代帽式,文意允切。因此,综合考虑以上因素,通行本《明太祖实录》革易“胡服”诏令,“深襜胡俗”一词,应当校正为“深簷胡帽”;原文“襜”是“簷(异体作‘檐’)”之形讹,“俗”则系涉上文“胡俗”而误。 然而,“深簷胡帽”究竟是一种什么样的帽式?其在元代流行程度如何?元明易代之后,是否又真如《实录》所云,因“胡服”禁令而从民众生活当中消失?这些更为深入的追问,并非文本校勘所能解决,而应从其他史料,尤其是能够反映社会生活实态的图像资料当中,寻求答案。 一、正名:元代“瓦楞帽”考误 顾名思义,“深簷胡帽”是以“深簷”作为特征的。考察元代图像材料不难发现,这类造型奇特的帽式,在元代甚为常见,而且在较早的时候,已经被研治中国服饰史的学者注意到。沈从文先生(1902-1988)的《中国古代服饰研究》(1981年初版于香港),在考订元至顺(1330-1332)刻本《事林广记》所载打双陆图[图二]时,首次将图中“官员”所戴的这种深簷、四角、方形的帽式,命名为“四方瓦楞帽”⑦。沈氏这部著作,是中国服饰史研究的开山之作,影响极巨。“瓦楞帽”的命名,一直被后来的服饰史著作沿用。不过,这种帽式虽然以“四楞”(或“四角”)为常见,但也偶见六楞者,因此研究者又创造出“四楞瓦楞帽”、“六楞瓦楞帽”等名目⑧。  [图一]《蔽膝》 元至顺刊《事林广记》续集卷六,《续修四库全书》第1218册  [图二]《打双陆》 元至顺刊《事林广记》续集卷六,《续修四库全书》第1218册  [图三]《魁本对相四言杂字》插图  [图四]《新编对相四言》插图 中国古代名物研究的难点在于,图像资料中的、或者出土的物品,本身往往没有自名。在无法与确凿的文献材料进行比对的情况下,研究者根据物品的形制来命名,便成为一个权宜的办法。实际上“瓦楞帽”一名,并未见于任何蒙元时期的文献,沈从文先生如此定名,也仅是一种权宜之举。幸运的是,在日本覆明洪武四年刊本《魁本对相四言杂字》,以及哥伦比亚大学东亚图书馆藏明前期刊本《新编对相四言》(这两种识字课本的时代背景,详见后文析论)当中,这种帽式清楚地自名为“幔笠”[图三、图四]⑨。检索元代文献可知,“幔笠”又可以写作“缦笠”、“笠”⑩;因其形状为方形、迥异于其他笠帽,也被称作“方笠”。这种笠子独特的“深簷”样式,曾是不少元人吟咏的对象。例如,描绘秃发者以幔笠遮羞的滑稽元代小令《咏秃》,即云:“笠儿深掩过双肩,头巾牢抹到眉边。款款的把笠簷儿试掀,连慌道一句:‘君子人不见头面’。”元杂剧描写浪子折节读书、改换衣装,亦谓:“深缦笠紧遮肩,粗布衫宽裁袖,撇罢了狂朋怪友,打扮做个儒流。”(11)曲中所谓“笠儿深掩过双肩”、“深缦笠紧遮肩”,无疑是对幔笠“深簷”特征的夸张描写。  [图五]《盛贞介像》 采自《吴郡名贤图传赞》卷一六,页16  [图六]曾鲸绘《张卿子像》 采自启功主编:《中国历代绘画精品·人物卷》,山东美术出版社,2003年 如果仅仅要恢复元代“瓦楞帽”的本名,本无需多费笔墨;这里要指出的是,沈从文先生将幔笠权宜地定名为“(四方)瓦楞帽”,却意外地误导了明代服饰史乃至社会文化史的研究。原因在于,“瓦楞帽”一名虽迄今未见于任何蒙元文献,却大量出现在明代后期的史料当中。明代的瓦楞帽,因其帽顶折迭、状如瓦楞而得名,其与元代的幔笠并无关涉,在明后期人物画像里甚为常见[图五、图六](12)。在《中国古代服饰研究》一书产生笼罩性影响之前,名物词典中有关“瓦楞帽”的解释不误,如华夫等主编《中国古代名物大典》云:“瓦楞帽,省称‘瓦楞’,一种顶部折迭如瓦楞的帽子,明代平民所戴。”(13)然而,沈氏之后的服饰史著作以及名物词典,大多将明代的瓦楞帽,直接等同于元代的幔笠。例如,《中国文物大辞典》“瓦楞帽”条即云:“金元时已有,明代专用于士庶”(14),未加考辨将“瓦楞帽”之旧释与沈氏的研究杂糅在一起。《中国设计全集·服饰类编》“元代瓦楞帽”条,更混糅多种研究,谓:“北方游牧民族流行的帽式,明代沿用……瓦楞帽在明代为平民所戴”,并引证多种文献,证明元式“瓦楞帽”在明朝的流行(15)。此类名物混淆在服饰史著作里广泛出现,此处不拟一一列举。 “瓦楞帽”的错误命名,还误导了元明社会文化史的研究。蒙元对明朝社会文化的影响,是元史学界一个颇受关注的主题。在不少研究当中,明代后期流行瓦楞帽,成为明朝在文化上延续蒙元影响、“胡风”流行的典型例证。然而通过上面的讨论可知,明代瓦楞帽与元代所谓的“瓦楞帽”并非一物;明朝流行元代瓦楞帽之说,实际是将元代幔笠和明代瓦楞帽混为一谈而造成的误会。  [图七]《女真乐舞图》石刻线描图  [图八]金大安二年侯马董玘墓砖雕 采自《平阳金墓砖雕》,山西人民出版社,1999年  [图九]侯马金墓65H4M102砖雕 采自《平阳金墓砖雕》 二、马上“胡风”:幔笠考源 洪武元年的禁令,将“深簷胡帽”贴上了蒙古标签,但从源头上来说,幔笠虽然盛行于元代,却并非起源于蒙元。检索考古资料可以发现,这类帽式金代就已经出现在中原地区。迄今发现最早的、年代确凿的幔笠图像资料(16),是山西高平县西李门村金正隆二年(1157)石刻女真人乐舞图[图七]。这组图像带有浓郁女真风格,其中人物髡首辫发,着尖靴,佩蹀躞带,乐舞唯用笛、鼓,皆与文献所描述的女真习俗相符(17)。与元代习见样式稍有不同的是,此处的幔笠为尖顶。元代更常见的方顶幔笠,见于金大安二年(1210)山西侯马董玘墓砖雕[图八],以及约略与董玘墓同时的山西侯马金墓65H4M102砖雕[图九]。这三幅早期幔笠图像,前者带有强烈女真特征,后两幅则出现在战争戎马情境当中,表现出浓厚的马上之风。在传为南宋人描绘金人渡水训练的《柳塘牧马图》中,辫发的女真骑士,亦头顶幔笠(18)[图十一]。  [图十]《醉归乐舞图》 采自《中国出土壁画全集》卷七,科学出版社,2012年  [图十一](题)陈居中《柳塘牧马图》(局部) 采自《宋画全集》第一卷第四册 从目前所见考古材料推断,这种源于女真的帽式,大约从金代晚期开始,在中原地区的汉族民众当中流行。蒙元早期的北方墓葬当中,出现了较多的此类图像与实物材料。如山西大同冯道真墓(1265)曾出土藤制幔笠一件,稍后的王青墓(1297)出土藤幔笠和草幔笠各一件(19)。陕西蒲城洞耳村壁画墓(1269),则充分反映了蒙古国时期北方汉、女真和蒙古三种文化的交融[图十]。从姓氏和籍贯来看,该墓男女主人皆应为汉人,但男墓主却有蒙古名;壁画中的人物,穿着带有女真(左衽、幔笠)和蒙古(腰线袄、罟罟冠)混合风格的服饰(20)。在随葬陶制明器的风气兴起之后,头戴幔笠的陶俑,也屡见于陕西关中地区的元代墓葬[图十二、图十三](21)。以上这些都显示,早在蒙元前期,幔笠已经成为北方民众的重要日常用品。 然而有意思的是,幔笠却少见于同一时期反映南方民众生活的文献或考古资料里(22)。在长期宋金对峙的巨大军事压力下,儒学理论中的“华夷之辨”,成为南宋朝廷聚敛民心的精神工具。一个显著的事例是,被南宋士人用作教材的胡安国(1074-1138)《春秋传》,便以高标“攘夷”为特色,深刻反映了两宋时代思想基调的差异(23)。“夷夏之防”的观念不仅体现在南宋的精英思想上,还影响到当时的社会生活。南宋朝廷和士大夫,对北族习尚的渗透,抱有极度的警惕。南宋立国之初,由于大量南北人员往来,金人习俗不可避免地传入南方地区,尤其是临安等人口稠密的都市。对于由金朝投奔来的“归正人”,南宋政府在给予安置的同时,要求他们不得继续“左衽胡服”(24)。绍兴三十一年(1151),宋高宗“念境土地未复,将用夏变夷”,下令禁止临安市井“胡乐、胡舞,长跪献酒”等女真式娱乐,以及“插戴棹篦及着卧辣、用长藤为马鞭”等北族装束(25)。宋孝宗乾道四年(1168),有臣僚继续对临安民众效习“胡俗”发出警告,这是反映南宋日常生活中的“夷夏之辨”的重要文献(26):  [图十二]武敬墓陶俑 采自段毅:《西安南郊皇子坡村元代墓葬发掘简报》,《考古与文物》2014年第3期  [图十三]刘元振夫妇合葬墓陶俑 采自李举纲、杨洁:《蒙元世相:蒙元汉族世侯刘黑马家族墓的考古发现》,《收藏》2012年第15期 臣僚言:“临安府风俗,自十数年,服饰乱常,习为胡装,声音乱雅,好为胡乐。如插棹篦、不问男女,如吹鹧鸪,如拨胡琴,如作胡舞,所在而然。此皆小人喜新,初则效学以供戏笑,久习之为非,甚则上之人亦将乐之、与之俱化矣。臣窃伤悼,中原士民沦于左衽,延首企踵,欲自致于衣冠之化者,三四十年却不可得,而东南礼义之民,乃反堕于胡虏之习而不自知,甚可痛也。……伏望戒敕守臣,检坐绍兴三十一年指挥,严行禁止,犯者断罪,令众自然知惧矣。”诏从之。 从史料来看,金国服饰对南宋确实产生了某些影响,但这种影响不应太过夸大,甚至认为南宋服饰“几乎已完全与北方民族‘混一’了”(27)。中国南北服饰真正接近“混一”的状态,要到元代统一江南、从地理乃至心理上逐渐淡化华夷界限之后。至少从南宋使臣留下的大量文献来看,衣冠服饰的巨大差异,始终是宋金民众最为直观的区别。例如,乾道六年(1170)范成大使金途经开封,便发现(28): 民亦久习胡俗,态度嗜好与之俱化。男子髡顶,月辄三四髡,不然亦间养余发,作椎髻于顶上,包以罗巾,号曰“蹋鸱”,可支数月或几年。村落间多不复巾,蓬辫如鬼,反以为便。最甚者衣装之类,其制尽为胡矣。自过淮已北皆然,而京师尤甚。 淳熙丙申(1176)年使北的周煇,进入金国统治的睢阳,亦云:“入境,男子衣皆小窄,妇女衣衫皆极宽大……无贵贱皆著尖头靴,所顶之巾谓之‘蹋鸱’。”(29)此时南北分隔仅半个世纪,而北方民众的服饰、发式,已与南方产生巨大差别。这些明显不是范成大、周煇等使臣在南宋所习见者。政区的边界,以及更为重要的“夷夏之防”心理界限,显然是阻遏北族服饰向南传播的两大障碍,而这一状况真正改变,要到蒙元时代的到来。 三、荡决藩篱:蒙古征服与幔笠在亚洲的传布 就幔笠而言,虽然南宋晚期已经流行于金蒙占据的淮北地区,但对南宋本土并未产生太多影响。南宋德祐二年(1276)二月,左相吴坚等人担任祈请使赴蒙,渡河进入旧金故地邳州,发现“自此,人皆戴笠,衣冠别矣”(30)。在蒙元征服之初,戴笠尚是北人的服饰标志,与宋人衣冠不同。如遗民郑思肖(1241-1318)描绘所见北人衣着,即谓“鬃笠毡靴搭护衣”,又称南方道路间“数数见群犬吠顶笠者,衣冠之人过之则不顾”,“顶笠者,鞑贼也”(31)。需要指出的是,虽然元代江南流行幔笠和钹笠两种笠子(如[图十四]教导南人行北族跪拜礼的《习跪图》所示),但从上述史料的年代以及元朝人对两种笠子的称谓习惯来看,上引元代早期记载中的“笠”,只可能是幔笠(参看文后《附说“钹笠”》)。 然而随着蒙古统治的确立,原本带有异域、异族色彩的幔笠,很快在南方成为时尚。明初宋濂(1310-1381)在给南宋遗民、抚州士人李士华(1266-1351)所作墓志中提到:“会宋亡为元,更易方笠、窄袖衫,处士独深衣幅巾,翱翔自如,人竞以为迂。处士笑曰:‘我故国之人也,义当然尔。’”(32)另一位遗民郑思肖,易代之后也“所喜不靴笠,巍冠敝履行”(33),以不易故国衣冠为荣。 不过,这只是少数遗民的行为,更多的人则是“欣然从北俗,往往弃南冠”(34)。为求得出仕机会,士人以仿效北族习俗,作为向征服者表示衷心顺服的手段(35)。明初人王袆回顾这段历史,谓当时“为士者辫发短衣,效其语言容饰,以自附于上,冀速获仕进,否则讪笑以为鄙怯”(36),方孝孺亦谓当时“天下皆辫发椎髻”、“骑马带剑以为常”(37),虽在江南,亦充溢马上之风。这些描述并非明人虚构,皆可以从元代的图像与文献当中得到印证。例如,江南无锡人钱世良便因“言、貌悉似蒙古,故太师帖木真儿见爱,遂以女妻之”,以乘龙快婿而位至高官(38)。而戴笠,即是当时的新风尚之一。江南平定之初,婺州文士胡长孺(1249-1323)被征入都,据说便是遵从北俗、戴笠而往。《农田余话》记载了一个有趣的故事(39):  [图十四]《习跪图》 元至顺椿庄书院刊《事林广记》前集卷十一,《续修四库全书》第1218册 赵文敏孟頫、胡石塘长孺,至元中有以名闻于上,被召入。见问文敏:“会甚么?”奏曰:“做得文章,晓得琴棋书画。”次问石塘,奏曰:“臣晓得那正心、修身、齐家、治国、平天下本事。”时胡所戴笠相偏欹,上曰:“头上一个笠儿尚不端正,何以治国平天下!”竟不录用。 野史里的故事未必属实,但戴笠在元代江南的确是一时风尚。至顺年间刊行的日用类书《事林广记》,谓:“笠子,古者虽出于外国,今世俗皆顶之。”(40)从图像资料来看,戴幔笠者并没有族属或者社会阶层的限制。文学家虞集(1272-1348)的传世画像[图十五],即头戴黑笠、足蹬乌靴。元末讽刺张士诚幕府文人的小令,所谓“皂罗辫儿紧扎梢,头戴方簷帽”(41),描绘的则是一个髡首辫发、头顶幔笠的文士形象。不仅文士乐从时俗,市井小民亦如此。例如福建将乐元墓壁画中的舆夫仆役,戴的也是同种类型的幔笠[图十六]。幔笠在中国的流行,直至元末不衰,连皇帝亦未能免俗。现存元代帝王肖像,除去钹笠,亦有着幔笠者。明人摹元周朗《天马图》中的元顺帝,即头戴尖顶幔笠[图十七]。 蒙元时代幔笠流行的区域,不仅限于中国;随着蒙古大军的征服,幔笠传播到东起高丽、西至波斯的广大地区。十世纪以降,高丽先后与辽、金两国接壤。虽然迫于武力,不得不向这两个北族政权纳贡称臣,但在文化上高丽奉行的却是“慕华”政策,也即主动接受中原文明,避免草原习俗的渗透。高丽太祖王建(877-943),曾留下著名的“训要十条”,其一曰(42):  [图十五]虞集像 元佚名《名贤四像》,收入《元画全集》第四卷第五册,浙江大学出版社,2013年  [图十六]《人物轿舆图》(局部)福建将乐元墓壁画,收入《中国出土壁画全集》卷十 我东方旧慕唐风,文物礼乐,悉遵其制……契丹是禽兽之国,风俗不同,言语亦异,衣冠制度,慎勿效焉。 虽然学者对《训要十条》是否真为太祖所留有争议,但《高丽史》这一记载无疑透露出高丽文化阶层的“慕华”意识(43)。《高丽史》所载的舆服制度,相当程度上是唐宋制度的杂糅。丽末文臣赵浚(1346-1405)曾总结高丽衣冠的演变,云“祖宗衣冠礼乐,悉遵唐制;迨至元朝,压于时王之制,变华从戎”(44)。北宋末使臣徐兢曾记在高丽之所见,云(45):  [图十七]明人摹周朗《天马图》 收入《故宫藏品大系·绘画编》第五册 (高丽)唐初稍服五采……逮我中朝,岁通信使,屡赐袭衣,则渐渍华风,被服宠休,翕然丕变,一遵我宋之制度焉,非徒解辫削衽而已也。 高丽舆服遵用中原制度,并非是徐兢出于文化自大的虚构;入金之后,乾道五年(1169)宋人楼钥(1137-1213)在燕京所见之高丽使臣,依然“衣冠如本朝”,与“椎髻被发”的西夏使者不同(46)。然而,高丽基于儒家文化影响而产生的“夷夏”意识以及衣冠上的“慕华”政策,在蒙元时代发生了彻底的改变。 在九次抗蒙战争(1231-1273)失败之后,高丽被卷入蒙元世界体系。虽然忽必烈允许高丽不改冠服,身为蒙元驸马的高丽忠烈王(1274-1308在位)为了表示彻底降顺,不仅自身“辫发胡服”,而且于1278年下令全国臣民衣装蒙古化:“令境内皆服上国衣冠,开剃。蒙古俗,剃顶至额,方其形,留发其中,谓之开剃。”(47)政令一出,“自宰相至下僚,无不开剃”,即便儒生,亦不能免。高丽衣装蒙古化之激进,甚至连忽必烈都觉诧异(48): (世祖)因问(高丽人)康守衡曰:“高丽服色何如?”对曰:“服鞑靼衣帽。至迎诏贺节等时,以高丽服将事。”帝曰:“人谓朕禁高丽服,岂其然乎!汝国之礼,何遽废哉!” 忠烈王十六年(1289),高丽儒臣郑可臣辫发顶笠面见元世祖,这种充溢着马上之风的装束,与儒臣的身份并不协调,世祖遂“命脱笠”,并告谕“秀才不须编发,宜着巾”(49)。不过,这似乎并未影响笠子在高丽的流行,丽末恭愍王、祸王时期,幔笠(方笠)甚至成为官员(“代言班主以上,皆戴黑草方笠”)和各司胥吏(“著白方笠”)的公服(50)。在李朝世宗时期(1418-1450)编成的《三纲行实图·郑李上疏》当中,丽末恭愍王时(1352-1374)的官员左司议郑枢、右正言李存吾,即头戴方笠[图十八],依然保留了对前代冠服的记忆(51)。 不仅在东亚,蒙古征服者还将幔笠带到了中亚和西亚地区。高昌故城出土的回鹘文刻本佛本生故事插图,原本的印度人物,却均被冠以幔笠[图十九](52)。而蒙古人西征建立的伊利汗国(Ilkhanate)留下的图像材料当中,也留下了许多幔笠人物形象(53)。例如,在拉施特(1247-1318)编纂的历史巨著《史集》当中,即有蒙古君主头戴幔笠举行宴会的情景[图二十]。原本属于女真服饰的幔笠,在被蒙古人接受之后,随着蒙古马蹄到达了亚洲各个地方,在某种程度上,它可被视作蒙古征服冲决政权、族群与文化藩篱的一个象征。 四、重画疆界:幔笠的淡出与东亚“夷夏”意识的消长  [图十八]《郑李上疏》 采自[朝鲜]偰循等纂:《三纲实行图》 十四世纪后期元帝国的衰亡,结束了不同族群文化相对自由交融的短暂历史。在蒙元帝国的废墟上,政权之间的地理疆界,族群之间的文化与心理界限,都重新明晰起来。新建立的明帝国,同时面对着北元的军事压力和内部的合法性危机,其解决策略之一,便是重新标举儒家“华夷之辨”的旗帜,宣布在文化上“用夏变夷”、“复我中国先王之旧”,以此来构建政权的正统性(54)。这一政治和文化的剧变,迅即在东亚世界产生影响。  [图十九]回鹘文刻本佛本生故事插图残片 [德]茨默:《同鹘板刻佛本生故事变相》,载《敦煌学辑刊》2000年第1期  [图二十]柏林国家图书馆藏《史集》插图(十四世纪早期)当中的伊利汗国君主 采自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DiezAlbumsCelebration.jpg 正如洪武元年胡服禁令所标榜的,明朝新建立的服饰体系,其目标是要恢复唐代制度。改易前朝衣冠,是因“陋胡人旄头之制、草场简便之风”,而“特慕唐朝尊重之俗”,政府希望借此引领风俗,“共成复古之盛”(55)作为“胡元”马上之习的一部分,幔笠和其他金元北族服饰、发式一道,或被禁止,或被限制在特殊场合使用。禁革之后,幔笠已甚少见于明代图像资料。 这里需要特别说明的是,部分服饰史研究所引用的少数“明代”幔笠图像,或是误判材料年代(如《保宁寺明代水陆画》(56)),或是使用了明代重刊的元代资料(如万历重刊本《李孝美墨谱》(57))。本文第二部分,也引用了带有幔笠插图的两种明刊识字课本(《魁本对相四言杂字》、《新编对相四言》),然而这两种书却都以元代相关书籍作为底本刊印,书内插图只是刻工照底本摹勒,不尽反映明代社会生活实况。 以洪武四年刊《魁本对相四言杂字》为例,其中不仅保留了带有金元北族色彩的服饰,甚至保留了蒙元时代的观念。例如,书中“高、肥”二字的人物插图[图二十一],皆头顶起源于蒙古族的钹笠,而“矮、  ”二字配图,则头戴南人冠帽,这有趣地反映了元代民间对“北人”、“南人”体质差异的认识(58)。明前期刊本《新编对相四言》,虽然名曰“新编”,实系翻刊元本。张志公先生指出,该书“筐”字缺笔避讳,作为童蒙教材却收录宋代惯用、不见于《洪武正韵》的汉字(如[图二十一]中“ ”二字配图,则头戴南人冠帽,这有趣地反映了元代民间对“北人”、“南人”体质差异的认识(58)。明前期刊本《新编对相四言》,虽然名曰“新编”,实系翻刊元本。张志公先生指出,该书“筐”字缺笔避讳,作为童蒙教材却收录宋代惯用、不见于《洪武正韵》的汉字(如[图二十一]中“ ”字),从这些方面推断,该书应是以元初的某个刊本作为底本(59)。这类旧旧籍新刊、内容当改而不改的例子,在古书当中并不乏见(60),以本例而言,张志公所见的《新编对相四言》晚清石印本,依然题曰“新编”,而且依旧保留了这类带有鲜明宋元特征的内容(61),;若据以研究晚清社会生活,无疑失之千里。这些事例都说明了图像资料的复杂性,若不加辨析地随意引用,极易坠入“以图证史的陷阱”(62)。 ”字),从这些方面推断,该书应是以元初的某个刊本作为底本(59)。这类旧旧籍新刊、内容当改而不改的例子,在古书当中并不乏见(60),以本例而言,张志公所见的《新编对相四言》晚清石印本,依然题曰“新编”,而且依旧保留了这类带有鲜明宋元特征的内容(61),;若据以研究晚清社会生活,无疑失之千里。这些事例都说明了图像资料的复杂性,若不加辨析地随意引用,极易坠入“以图证史的陷阱”(62)。下面的故事可以说明,在禁革“胡服”百年之后,明朝人对幔笠已经相当陌生。弘治元年(1488),朝鲜济州官员崔溥(1454-1504)因风飘至浙江,崔氏因在丧中,头戴“深笠”(即幔笠,在朝鲜演变为丧服,详下),这种奇异的帽式很快引起了中国人的注意(63): (桃渚所千户陈华)与一官人来看臣,指臣笠曰:“此何帽子?”臣曰:“此丧笠也。国俗皆庐墓三年,不幸如我漂流,或不得已有远行者,则不敢仰见天日,以坚泣血之心,所以有此深笠也。”  [图二十一]《魁本对相四言杂字》插图 上海书店出版社,2015年 这种深簷遮掩、不见天日的笠子,明人看来颇为奇异,崔溥不得不为此多费唇舌。然而,就在一百余年之前,它还流行在江南地区,上自学士大夫、下至舆夫仆役,靡不风从。这个例子显然说明,随着元明易代,幔笠已经退出了明人日常生活。 蒙元帝国崩溃后,幔笠在朝鲜半岛的遭遇,也与中国类似。部分源于丽末的国家独立意识,部分受到明朝影响,丽末鲜初的朝鲜半岛,也发生了一场革除“胡服”运动。明朝以复古为号召的服饰改革,迅速被丽末儒臣视为“华夏”文明复兴的表征。在明丽宗藩关系建立过程中,高丽屡次遣使请求袭用“大明衣冠”,以此向明朝展示“慕华向化”之心,而革除蒙元服饰、接受明朝衣冠,在高丽内部则被赋予了“追复祖宗之盛”,即恢复高丽衣冠传统的特殊意义(64)。 前面已经提及,在高丽恭愍王时期,幔笠一度成为“代言班主”以上高官的公服;但在仿明制建立起来的李朝服饰体系里,幔笠被规定为“乡吏”阶层的常服(65)。李朝初年规定,乡吏不得以闲良人员充任,在官吏群体当中,唯独乡吏保留胜国服饰,不与新朝之制,无疑有贱辱之意。这与明初命宦官剃蒙式“一搭头”、命皂隶戴插羽小帽,异曲同工(66)。因此,朝鲜成宗三年(1472),礼曹要求平安道乡吏与他处一样遵照《经国大典》戴“黑竹方笠”时,当地乡吏便以本系“良民”出身为由,激烈抵制(67): 平安道江西县吏康翰等上言启:“本道诸邑乡吏,率以良民假属,故并著草笠,其来已久,不可依他道例著方笠,请仍旧。”从之。 连“良民”出身的乡吏,都不愿意头顶表示其微贱地位的幔笠,士大夫更无人乐着。因此,正如前文崔溥所言,只有在居丧外出时,因穿着丧服不便,才头顶深簷幔笠,以示“不敢仰见天日,以坚泣血之心”。幔笠在朝鲜演变为一种外出临时穿着的丧服。孝宗时,许积和国君讨论冠服制度,即称“前朝(高丽)士大夫着四角笠,即今丧人所著方笠也”(68)。 由高官服饰沦为权便的丧服,幔笠地位一落千丈。然而,随着朝鲜士人“小中华”意识的不断强化,幔笠的丧服资格,也几乎不保。丁卯、丙子胡乱之后,礼家开始质疑幔笠的源起、讨论居丧穿着是否合适。例如,郑经世(1563-1633)在回答学者是否应以“平凉笠”取代原为“胡金之制”的方笠时,认为即便居丧外出,也应穿着正式丧服,不可苟简(69)。李光庭(1674-1756)意见稍为暧昧,认为“方笠虽曰胡金之制,先儒居丧,亦多以深衣方笠出入者”,是“衰经不可以行道”的不得已之举,可以从俗(70)。尹凤九(1681-1767)追忆早年因丧戴笠谒见师长,则云“先师使脱方笠,曰:此胜国陋制,无礼可据”;自己答学者问时,亦谓“方笠,罗丽时夷陋之制也”,主张当“律之以礼”,不徇流俗(71)。李德懋(1741-1793)对方笠的拒斥态度,亦甚为决然(72): 方笠是金人之服,丽末宰相戴之,我朝中叶胥吏戴之,今则为丧人所著。其制尤为怪骇。东国丧服粗具礼制,而头著虏笠,不可不改正者也。 源于“胡金”的幔笠不仅淡出了朝鲜时代的日常生活,而且在强烈的夷夏情节之下,连作为权宜的丧服,也受到质疑和抵制(73)。这与蒙元时代自上而下靡然风从的盛况相比,无疑有天壤之别。幔笠在中国和朝鲜半岛的盛衰,竟成为知识阶层夷夏观念消涨起落的风向标。 结语、小物件与大历史 通过上述研究可以知道,长期以来被误名为“瓦楞帽”并被视作典型蒙古服饰的幔笠,其实是一种起源于女真的帽式。虽然只是一顶小小的笠子,它的盛衰历程,却如同标志物一般,直观地反映了十二至十四世纪东亚族群与政治格局的变迁,以及东亚儒家文化圈内华夷胡汉观念的消长。 带有浓郁北方民族风格的幔笠,金代后期已在中原民众当中流行。宋室南渡之后,中原故土化作南方士人眼中的文化异域,衣冠、风俗上的“华夷之辨”阻遏了幔笠向南传播。高丽虽与辽金壤地相接,但文化上的“慕华”心态,使他们对游牧民族服饰心存芥蒂。十三世纪蒙古人的征服运动,不仅冲决了东亚大陆各政权间的地理疆界,而且荡涤了各族群间的文化藩篱。幔笠也在此时伴着蒙古人的马蹄传播到亚洲各地。随着夷夏意识的淡化,在潮流裹挟与利益诱惑下,北人衣冠成为江南的一时风尚。高丽则以自上而下激进“胡化”的方式,接纳了“鞑靼衣帽”。正是在这种政治和思想背景中,幔笠在东亚风靡一时。蒙元帝国的崩溃,标志着各族群文化相对自由融合时代的结束。在蒙元旧基上崛起的新兴王朝,开始重新划定政权与文化的边界。在日益激烈的夷夏情节影响下,幔笠淡出民众的日常生活,化作了历史陈迹,以至今日可以作为一些重要图像材料断代的标尺(如[图二十二]旧题宋佚名《百子图》(74)、[图二十四]旧题宋佚名《道子墨宝》(75))。小小的幔笠,成了蒙元时代前后政治与文化变迁的见证。  [图二十二]旧题《宋佚名百子图》(局部) 采自《宋画全集》第六卷第二册  [图二十三]旧题《宋佚名百子图》(局部) 采自《宋画全集》第六卷第二册  [图二十四]旧题《道子墨宝·地狱变相图》(局部) 采自《宋画全集》第六卷第二册  [图二十五]登封王上元墓壁画《侍女图》(局部) 采自《中国出土壁画全集》卷五 附说“钹笠” 元代比幔笠更为常见的另一种笠子,是钹笠。故宫南熏殿旧藏元代帝王御容,自成宗(1265-1307)以降,皆顶钹笠。然而耐人寻味的是,“钹笠”一名,以笔者管见所及,仅出现于《元史·舆服志》和古本《老乞大》(76),这与钹笠在元代社会生活中的地位,是极不相称的。元代对“笠”、“帽”两词并不作严格区分,从相关史料来看,钹笠在当时可能更多地被称为“帽”、而非“笠”。例如,屡屡为服饰史研究者征引的《草木子》,即谓:“(元代)官民皆戴帽,其簷或圆,或前圆后方。或楼子,盖兜鏊之遗制也。”(77)其中提到的圆簷“帽”,便是服饰史一般认为的钹笠(78)。钹笠在《新编对相四言》当中,被称作“毡帽”[图二十六];在明代文献如王圻《三才图绘》当中,则称为“大帽”[图二十七]。元末色目诗人丁鹤年颇具政治深意的《别帽》诗:“云样飘萧月样圆,百年雄丽压南冠”(79),从形制上看,所指显然是钹笠;而元代剧本中屡见的服饰道具“奓簷帽”(80),应当也指钹笠,如[图二十八]广胜寺泰定元年(1324)戏剧壁画。至顺本《事林广记》介绍当时的冠帽,谓:“帽子:亦本于外国,或以禽兽皮毛、牛马尾及棕毛、藤、竹为之,或以绢帛销金、织金为之,今俗通用。”(81)叶子奇在叙述历代服饰特征时,也将“帽子、系腰”作为元代服饰的标志(82)。《事林广记》提到的“本于外国”、“今俗通用”的帽子,应当包含今人所谓的“钹笠”。  [图二十六]《新编对相四言》插图 上海书店出版社影印本,2015年  [图二十七]《大帽》 采自王圻:《三才图绘·衣服》,《四库存目丛书》子部第191册  [图二十八]《大行散乐忠都秀在此作场》(重摹本) 采自从文:《中国古代服饰研究》,上海书店出版社,2011年 和金代后期即已流行的幔笠相比,钹笠出现的时间较晚,从考古资料来看,元成宗大德年间以降才在民间流行。笔者发现的有明确纪年的钹笠图像,最早见于山西兴县红峪村至大二年(1309)壁画墓,壁画中墓主人与两名男性顶幔笠,一人着钹笠。目前发现的钹笠陶俑,有确切年代可以追溯的,最早见于刘元振郝柔夫妇合葬墓(郝氏大德六年,即1302年下葬)(83),此前的傅元明夫妇墓(1254)、刘黑马墓(1261)、段继荣夫妇墓(1266)、袁贵安墓(1295)出土陶俑,均未见此种帽式(84)。 值得玩味的是,《元史》曾记世祖皇后察必(?-1281)改进胡帽的故事(85): 胡帽旧无前簷,帝因射日色炫目,以语后,后即益前簷。帝大喜,遂命为式。……(又制比甲)以便弓马,时皆仿之。 《元史》记载的这个故事,未必是史官杜撰。故宫南薰殿藏元代帝王画像,太祖、太宗、世祖所戴帽均无前簷;而成宗以降诸帝(血统皆出自察必),皆戴钹笠。从上述材料推断,钹笠很有可能就是察必皇后的创造,明代类书《事物绀珠》,也认为察必皇后创制的这种帽子,即是大簷帽(86)。钹笠的出现与流行,已后于幔笠一个多世纪。 从钹笠衍生出的大帽(87),在明代依然为某些特定群体使用。明人王圻《三才图绘》称:“(大帽)今起家科贡者,则用之”(88),并非虚语。清人顾沅所辑《吴郡名贤图传赞》收载众多明人肖像,凡着大帽者均为举人,无一例外(89)。从小说、版画等资料来看,明代使用大帽的另一人群,是经常外出公干的胥吏(90)。明代重视用不同的衣冠类型来区分各个社会阶层,明代士大夫对身份象征物也极为敏感。为何举人阶层会与为人贱视的胥吏,共享大帽?其中尚有待发之覆。 附记:本文承韩国高丽大学朴钟天教授、韩国学中央研究院李民周教授及本刊匿名审稿人审读并提出修改建议,谨致谢忱! ①本文中所使用的“胡服”、“胡化”、“华夷”、“夷夏”等词汇,均系为了便于表达而沿用历史惯称,并不包含价值倾向。 ②《明太祖实录》卷三○,页525,台北“史语所”校印本,1962年。 ③(明)乐韶凤等纂:《洪武正韵》卷六,景印《文渊阁四库全书》第239册,页92,台湾商务印书馆,1986年。 ④《明太祖实录校勘记》页103。按,《校勘记》此处以“胡俗衣服”四字为句,并不妥当。 ⑤(明)朱睦楔:《圣典》卷九《易俗》,收入《四库全书存目丛书》史部第25册,页342,齐鲁书社,1997年。 ⑥嘉靖《宣府镇志》,收入《中国方志丛书·塞北地方·察哈尔省》卷二○,页216,台北:成文出版公司,1970年。陈垣:《日知录校注》卷二八,页1624,安徽大学出版社,2007年。 ⑦沈从文:《中国古代服饰研究》一四六《元代玩双陆图中官僚和仆从》,页535,上海书店出版社,2011年。 ⑧参看赵刚等:《中国服装史》页117,清华大学出版社,2013年。在笔者所见的服饰史研究当中,唯有周锡保先生不从沈说,认为“元时对这种帽子未有名称”,而据《东京梦华录》将此种帽式命名为“戽斗笠”(参看周锡保:《中国古代服饰史》页360-361,中国戏剧出版社,1983年)。然而,戽斗是一种用于灌溉的半球形农器,与这种帽式并不契合。 ⑨《魁本对相四言杂字》,收入《和刻本中国古逸书丛刊》第15册,页344,凤凰出版社,2012年;《新编对相四言》(影印本),上海书店出版社,2015年。 ⑩如元杂剧《宜秋山赵礼让肥》对乞丐衣着的描写,“歪  笠头上搭,粗棍子手内拿,破麻鞋脚下靸,腰缠着一绺儿麻”,(明)臧懋循:《元曲选》页989,中华书局,1958年。 笠头上搭,粗棍子手内拿,破麻鞋脚下靸,腰缠着一绺儿麻”,(明)臧懋循:《元曲选》页989,中华书局,1958年。(11)(元)王和卿:《天净沙·咏秃》、(元)赵彦晖:《点绛唇·醒悟》,分见(元)杨朝英纂:《朝野新声太平乐府》卷三,页110,卷六,页227,中华书局,1958年。 (12)此类帽式还可见《侯文节像》、《顾节愍像》、《汤文学像》等,分见(清)顾沅:《吴郡名贤图传赞》卷一三,页22,卷一四,页18,卷一五,页17,道光七年长洲顾氏刊本。 (13)华夫等编:《中国古代名物大典》页529,济南出版社,1993年。 (14)中国文物学会专家委员会编:《中国文物大辞典》上册,页604,中央编译出版社,2008年。 (15)张秋平等编:《中国设计全集·服饰类编》页55,商务印书馆,2012年。 (16)内蒙古库伦七号辽墓壁画中,有一侍从手持“红色方口圆顶帽”(内蒙古文物考古研究所:《内蒙古库伦旗七、八号辽墓》,《文物》1987年第7期,页79。该墓无纪年,壁画摹本见《中国出土壁画全集·内蒙古卷》页212),有研究者认为与元代“瓦楞帽”为一物。笔者对此持保留态度。此帽图像模糊,迄今发现的众多辽墓壁画中,除此之外,尚未见有与“瓦楞帽”类似的帽式。 (17)有关该图的介绍,参看景李虎:《金代乐舞杂剧石刻的新发现》,载《文物》1991年第12期。该报告亦受沈氏影响,将图中的幔笠称作“瓦楞帽”。 (18)关于此图的军事色彩,参看余辉:《南宋宫廷绘画中的“谍画”之谜》,《故宫博物院院刊》2004年第3期。史书谓金人“渡江不用舟楫,浮马而渡”(崔文印:《大金国志校证》附录,页584,中华书局,1986年),图中表现的正是这一情景。 (19)大同市文物陈列馆:《山西省大同市元代冯道真、王青墓清理简报》,《文物》1962年第10期。 (20)关于此墓壁画的详细情况,参看陕西省考古研究所:《陕西蒲城洞耳村元代壁画墓》,《考古与文物》2000年第1期。惟报告以男墓主为蒙古人,并不准确。 (21)此类陶俑还见于西安玉祥门外元墓,参看陕西省文物管理委员会:《西安玉祥门外元代砖室墓清理简报》,《文物参考资料》1956年第1期;2009年由丹麦追回的、据信出自陕西地区的元代陶俑中,亦有此类形象,参看孙机:《介绍自丹麦回归的中国文物》,国家文物局:《追索流失海外的中国文物》页10,文物出版社,2008年。 (22)承刘未博士告知,考古工作者在四川泸县牛滩镇滩上村征集到的、据信出自两座南宋残墓的三块女武士浮雕(编号2002NTTM3:1、2002NTTM3:2、2002NTTM1:1,见四川省文物考古研究所编:《泸县宋墓》页111-115,文物出版社,2004年),可以确定头戴幔笠。但这类衣着,并不见于虞公著夫妇墓、安丙墓、杜光世墓等具有明确纪年的四川南宋石雕墓。 (23)参看牟润孙:《两宋春秋学之主流》,收入氏著《注史斋丛稿》页69-87,中华书局,2009年。胡传自南宋以来一直是士人科举必读书,但因其高倡“华夷之辨”,在清代备受官方攻讦。参看康凯琳:《论清初官方对胡安国〈春秋胡氏传〉的批评》,《汉学研究》第28卷第1期。 (24)刘琳等点校:《宋会要辑稿》之《刑法二》,页8384:《兵一六》,页8920,上海古籍出版社,2014年。 (25)(元)马端临:《文献通考》卷三一○,页2436,浙江古籍出版社,2000年;前揭《宋会要辑稿》之《刑法二》,页8383。《文献通考》将此事误系于绍兴二十一年,据《宋会要辑稿》改。 (26)《咸淳临安志》卷四七,《宋元方志丛刊》第4册,页3775-3776,中华书局,1990年。按,临安府申禁胡俗,《宋会要辑稿》、《宋史全文》等书皆有记载,唯《咸淳临安志》所记最详,然所引臣僚上书,亦为节录。嘉靖《仁和县志》卷三《风土》于“与之俱化矣”句后,复有“夫习俗之不然,莫胡虏若。无人伦、灭礼义,故中国每每斥之。如人之语言无理,则曰‘胡说’;动止不端,则曰‘胡行’,举措失仪,则曰‘胡做’,如此灵台固犁然矣。至于衣冠所以饰躬、音乐所以乐志,而乃摈弃先王礼乐,甘效胡虏麄恶之习,呜呼,其所由来渐旧矣!”(嘉靖《仁和县志》卷三,页53,收入《四库存目丛书》史部第194册,齐鲁书社,1997年)可见当时臣僚的激切态度。 (27)刘复生:《宋代“衣服变古”及其时代特征——兼论“服妖”现象的社会意义》,《中国史研究》1998年第2期。对于宋代服饰所受的北族影响,本文论述最为详备。 (28)(宋)范成大:《揽辔录》,收入孔凡礼点校:《范成大笔记六种》页12,中华书局,2002年。关于“蹋鸱巾”,参看孙机:《玉屏花与玉逍遥》,收入氏著《仰观集:古文物的欣赏与鉴别》页415,文物出版社,2015年。 (29)(宋)周煇:《北辕录》,赵永春辑注:《奉使辽金行程录》页426,商务印书馆,2017年。 (30)(宋)严光大:《祈请使行程记》,王瑞来:《钱塘遗事校笺考原》页331,中华书局,2016年。 (31)(宋)郑思肖:《绝句·其八》、《犬德》,陈福康点校:《郑思肖集》页38、152,上海古籍出版社,1991年。 (32)(明)宋濂:《北麓处士李府君墓碣》,黄灵庚点校:《宋濂全集》卷六九,页1647,人民文学出版社,2014年。 (33)郑思肖:《览镜》,前揭《郑思肖集》页78。 (34)(宋)郑思肖:《四砺·其二》,前揭《郑思肖集》页74。 (35)关于南方士人接受北族衣冠的心态与动机,参看李治安:《元代汉人受蒙古文化影响考述》,《历史研究》2009年第1期。 (36)(明)王袆:《时斋先生俞公墓表》,《王忠文公文集》卷二四,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第98册,页433,书目文献出版社,1987年。 (37)(明)方孝孺:《卢处士墓铭》,《四部丛刊初编》影印嘉靖刻本《逊志斋集》卷二二,页26,上海书店出版社,1989年。 (38)(元)华公恺:《故巡检钱公圹志》,《虑得集》附录卷上,收入《续修四库全书》第1122册,页289,上海古籍出版社,1996年。 (39)(元)长谷真逸:《农田余话》卷二,收入《四库全书存目丛书》子部第239册,页333-334,齐鲁书社,1997年。 (40)《事林广记》后集卷一○(椿庄书院刊本),《续修四库全书》第1218册,页373;笠子取材极广,后文续云“或以牛尾、马尾为之,或以棕毛、或以皂罗皂纱之类为之”。现存元刻诸本《事林广记》,都是以南宋类书《博闻录》为基础增删而成,有关笠子(以及本文附录提到的“帽子”)的介绍,椿庄书院本和西园精舍本《事林广记》内容相同;有意思的是,这部分内容不见于和刻泰定本《事林广记》。泰定本与《博闻录》关系最为密切(参看宫纪子:《新发现的两种〈事林广记〉》,载《版本目录学研究》第1辑,国家图书馆出版社,2009年),一个可能的猜测是,有关“笠子”、“帽子”的介绍,是元代才添加进去的,而在南宋本《博闻录》中并不存在。 (41)乔光辉:《瞿佑全集校注》页473,浙江古籍出版社,2010年。 (42)《高丽史》卷二《太祖二》,页26,台北文史哲出版社,2012年。 (43)关于高丽文臣的“小中华”意识与“慕华”心态,参看黄修志:《高丽使臣的“小中华馆”与朝鲜“小中华”意识的起源》,载《古代文明》第6卷第4期(2012年10月)。 (44)[高丽]赵浚:《松堂集》卷三,《韩国文集丛刊》第6册,页425。 (45)(宋)徐兢:《宣和奉使高丽图经》卷七《冠服》,页25,中华书局,1986年。 (46)(宋)楼钥:《北行日录》,顾宏义点校《宋代日记丛编》第3册,页1207,上海书店出版社,2013年。 (47)前揭《高丽史》卷七二《舆服》,页476。 (48)前揭《高丽史》卷二八《忠烈王一》,页440。 (49)前揭《高丽史》卷一○五《郑可臣》,页252。 (50)前揭《高丽史》卷七二《舆服一》,页477。 (51)[朝鲜]偰循等纂:《三纲行实图》,朝鲜英祖二年(1726)重刊本,收入《域外汉籍珍本文库》第2辑子部第2册,页477,西南师范大学出版社,2011年。有意思的是,本书插图仅在描绘金代人物(如《虾蟆自焚》、《绛山葬君》)和丽末人物时出现方笠,说明当时人对方笠的起源,尚有清楚的认识。 (52)直到今天,哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家,依然使用幔笠或类似形制的帽子,这应当是蒙元时代的孑遗。 (53)相关图像可以参看资料网站:http://warfare.uphero.com/Persia/13-14C/Diez_Album-p22.htm,其中收集了大量的伊利汗国时期的蒙古人形象。 (54)关于这方面的内容,参看张佳:《新天下之化:明初礼俗改革研究》,复旦大学出版社,2014年。 (55)(明)刘夏:《刘尚宾文续集》卷四,《续修四库全书》第1326册,页155,上海古籍出版社,1996年。 (56)山西右玉宝宁寺水陆画,1985年出版时被认作明代作品。但沈从文早在《中国古代服饰研究》一书中,即将其作为元代材料使用;美术史家李德仁更从绘画风格、人物服饰以及文字内证等方面证明,该画作实为元代作品(参看氏撰《山西右玉宝宁寺元代水陆画论略》,载《美术观察》2000年第8期)。除此之外,石家庄毗卢寺壁画,后殿南壁东侧《差使》图亦有戴幔笠人物形象(参看金维诺主编:《中国寺院壁画全集》第2册,图一八○,广东教育出版社,2011年),该图布局与人物衣冠,皆与宝宁寺水陆画《往古雇典奴婢弃离妻子孤魂众》类似,新版资料集已将其更定为元代作品。 (57)关于万历重刊本《李孝美墨谱》的底本问题,参看李树伟:《〈方孝美墨谱〉版本考》,载《图书馆学刊》2016年第4期。 (58)如元初郑思肖即谓,蒙古人“纯肉食,少食饭,人好饮牛马奶酪,极肥腯”,前揭《郑思肖集》,页187。 (59)参看张志公:《试谈〈新编对相四言〉的来龙去脉》,《文物》1977年第11期。 (60)这里举一个有趣的事例。《圣朝混一方舆胜览》本是元代编辑、刊印的地理书,该书的明初建阳重刊本,却依旧冠以“圣朝”之名,并将原书卷末题名“大元混一方舆胜览”,改为“大明混一方舆胜览”。然而地图与政区设置,却因袭元本、毫不修正。故此书虽为明初刊本,反映的却是元代政区设置。参看郭声波点校:《大元混一方舆胜览》之《整理者弁言》页47、61,四川大学出版社,2003年。 (61)参看前揭张志公:《试谈〈新编对相四言〉的来龙去脉》。 (62)这里借用缪哲的说法。关于历史研究中图像使用需要注意的问题,参看缪哲:《以图证史的陷阱》,载《读书》2005年第2期。 (63)[朝鲜]崔溥:《漂海录》页62,葛振家点校本,线装书局,2002年。 (64)高丽接受明朝衣冠改革“胡服”的过程,参看张佳:《衣冠与认同:明初朝鲜半岛袭用“大明衣冠”历程初探》,载《史林》2017年第1期。 (65)《经国大典》卷三《礼典·仪章》,页231,朝鲜总督府中枢院,1934年。 (66)前揭《新天下之化:明初礼俗改革研究》页69。明代的皂隶巾,据说“胡元时为卿大夫之冠,高皇以冠隶人,示绌辱之意”。(明)王圻:《三才图绘·衣服》,《四库存目丛书》子部第191册,页635。 (67)《成宗大王实录》卷二一“成宗三年八月丁丑”,《朝鲜王朝实录》第8册,页680,韩国国史编纂委员会,1968年;卷二六,“成宗四年正月壬寅”,《朝鲜王朝实录》第9册,页2。 (68)《孝宗大王实录》卷一八“孝宗八年正月壬辰”,《朝鲜王朝实录》第36册,页74。 (69)[朝鲜]郑经世:《愚伏集》卷一一《答金伯显问目(戊午)》,前揭《韩国文集丛刊》第68册,页209。 (70)[朝鲜]李光庭:《讷隐集》卷五《答辛与则(师锡)问目》,前揭《韩国文集丛刊》第187册,页223。 (71)以上分见[朝鲜]尹凤九:《答赵汝五》、《答李圣章》,《屏溪先生集》卷一九、卷二四,前揭《韩国文集丛刊》第203册,页399、503。 (72)[朝鲜]李德懋:《青庄馆全书》卷六一《论诸笠》,前揭《韩国文集丛刊》第259册,页94。 (73)当然,朝鲜学者中也有为方笠辩护的意见,即认为幔笠源于高句丽时代的“折风巾”,与金朝无关。如李瀷(1681-1763)即云:“笠,古高句丽所称折风巾也……李白诗:‘风花折风巾’,盖今丧人方笠,为四叶合附成之,似花瓣,故云‘风花’”(安鼎福《顺庵先生文集》卷一六《函丈录》,《韩国文集丛刊》第230册,页119。这显然并不正确,但却代表了主张保留方笠一派学者的普遍意见。 (74)美国克利夫兰艺术博物馆(Cleveland Museum of Art)收藏,《宋画全集》著录为宋佚名作品。但图中人物服饰与所表现的场景,却与金代图像资料相合。如[图二十二]表现儿童表演“竹马戏”的情景,人物帽饰与场景,与侯马金墓65H4M102砖雕类似[图九]。[图二十三]儿童舞蹈,击鼓吹笛、众人拍手相和,场景恰与前引《女真乐舞图》及宋人对女真舞蹈的描述相合。本件作品若当作宋代资料使用,尚需斟酌。 (75)美国克利夫兰艺术博物馆收藏,《宋画全集》著录为宋佚名作品。但从画中世俗人物服饰来看,如[图二十四]男子头戴幔笠,尤其是女子内着左衽交领长袍、外套对襟半袖短衣,是典型的金元衣着风格(参看[图二十五]登封元代壁画墓侍女)。 (76)《元史》卷七八,页1938,中华书局,1976年。后世中国文献中的“钹笠“一词,均源于《元史·舆服志》。成书于高丽末期的汉语教科书《老乞大》,有“青毡钹笠儿“一词(见汪维辉:《朝鲜时代汉语教科书丛刊》第1册,页43,中华书局,2005年)。考古实物与图像资料中的蒙元服饰,尚未发现自名“钹笠”者;由于“钹笠”一词所显示的冠帽形制,与图像和实物材料正契合,故此一直为服饰史沿用。 (77)(明)叶子奇:《草木子》页61,中华书局,1959年。文中的“楼子”,可能即是幔笠。 (78)黄能馥:《中国服装史》页251,中国旅游出版社,1995年。 (79)(元)丁鹤年:《别帽》,丁生俊:《丁鹤年诗辑注》页62,天津古籍出版社,1987年。“云样飘萧”指钹笠上常见的帽缨。本诗当作于元明易代、禁革胡服之后。 (80)如(元)高文秀:《刘玄德独赴襄阳会》中刘备、蹇雍、刘琮装束,(元)郑德辉:《虎牢关三战吕布》中孙坚、刘表装束,分见《脉望馆抄校本古今杂剧》第11册,页39-40;第14册,页71,文学古籍刊行社,1957年。 (81)《事林广记》后集卷一○,《续修四库全书》第1218册,页373,上海古籍出版社,1996年。 (82)前揭《草木子》页61。 (83)钵笠帽俑,只见于刘元振郝柔夫妇合葬墓B组陶俑,据推断系郝柔下葬时埋入的,此承报告整理者杨洁女史示知。 (84)对于关中元墓随葬陶俑及其类型的梳理,参看杨洁:《陕西地区出土蒙元陶俑类型分析》,载《文博》2013年第5期;杨洁:《陕西关中蒙元墓葬出土陶俑的组合关系及相关问题》,《考古与文物》2015年第4期。袁贵安墓陶俑,参看《西安曲江缪家寨元代袁贵安墓发掘简报》,《文物》2016年第7期。 (85)前揭《元史》卷一一四,页2872。 (86)(明)黄一正辑:《事物绀珠》卷一三:“大帽:元世祖出猎,恶日射目,以树叶置胡帽前,其后雍古刺氏,乃以毡片置前后,今大簷帽。”收入《四库存目丛书》子部第200册,页728。 (87)元代民众多从金元辫发之习,故今日所见之元代钹笠,无论实物还是图像,形状皆扁浅;而明人恢复束发,故明代大帽皆帽筒高深,以为贮发髻之用。二者虽然在形制上有所差别,但大帽系由钹笠演变而来,此点当无疑议。 (88)参看[图二十九]。王圻:《三才图绘·衣服》,《四库存目丛书》子部第191册,页632,齐鲁书社,1997年。 (89)如唐解元像、张孝廉像、顾孝廉像,分见(清)顾沅:《吴郡名贤图传赞》,道光七年长洲顾氏刊本,卷七,页12;卷一○,页15;卷一五、页7。按,顾氏此书图绘乡邦名贤五百七十人,“其像或临自古册,或访得于各家后裔,其冠服悉仍其旧,均有征信,无一凭虚造者”(石韫玉:《后序》)。 (90)参看罗玮:《汉世胡风:明代社会中的蒙元服饰遗存研究》页11,首都师范大学硕士学位论文,2012年。 (责任编辑:admin) |