|

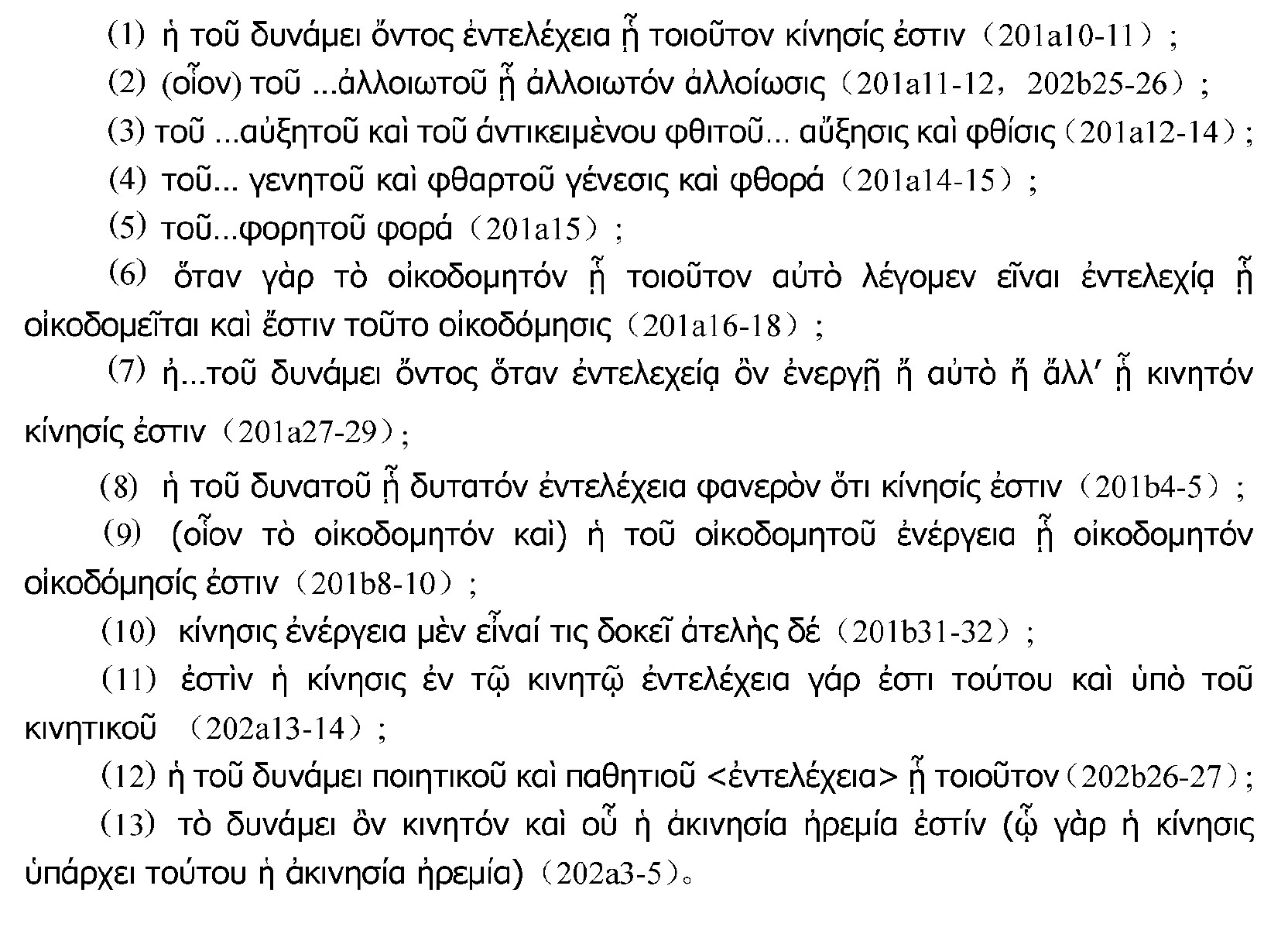

摘 要: 亚里士多德在《物理学》第三卷提出的运动定义, 不是试图把握运动的过程性、动态性甚至时间性, 而是揭示运动本身的存在性质, 是亚里士多德自然研究与形而上学的关节点。本文通过对亚里士多德运动定义的各构成要素的深入分析, 指出亚里士多德的运动定义是他对自然存在物的存在性质的理论 (对巴门尼德挑战的回答) , 并借此展示亚里士多德对自然本性的形而上学基础的理解。 关键词: 亚里士多德; 运动; 存在; 一、笛卡儿的困惑 1.在1628年撰写的一部重要的早期著作《指导心灵的规则》中, 现代哲学的奠基人笛卡儿曾经抱怨说:“文人们一贯自恃聪明, 总能找到方式让自己盲目不见农夫都不会不知道的自明的东西;当这些人想要用更自明的东西来解释本身已经明白的东西时, 他们就是这么做的:他们要么解释的是别的东西, 要么什么也没解释。”在笛卡儿看来, “运动”就是说明这种情形的最好例子。“每个人都非常熟悉运动, 但如果有人说, motum esse actum entis in potentia, prout est in potentia, 他说的话难道不是像魔法一样, 具有隐秘的力量, 人的才智把握不了?谁能理解这些话?可是谁又不知道运动是什么?”1 在笛卡儿看来, 亚里士多德著名的运动定义, 之所以是无法理解的昏话, 就在于它犯了一个严重的错误:试图去解释自明的东西, 而对于这类东西根本不应该通过定义的方式来解释。谁都知道运动是什么, 因为运动属于笛卡儿所谓的“单纯自然” (naturae simplices) 。这些所谓“自然”之所以被称为“单纯”, 就是因为我们对它们的“思”是如此清楚分明, 心智不可能将它们分解成可以更分明地知道的东西2。对于这些“单纯自然”来说, 笛卡儿认为, 我们不需要费什么工夫就能认识, 因为它们足够自明 (per se satis notae) 。如果给这些“单纯自然”下定义, 是在本应把握单纯东西的地方, 却抓住了复合的东西。其实只要凭借心灵之光的直观就可以把握这种单纯的东西。 笛卡儿的物理学, 无论就对自然秩序的理解还是这一理解的第一哲学基础, 都与亚里士多德的物理学相去甚远, 但笛卡儿针对其运动定义的批评却似乎触及到了这一定义经常被人忽视的地方:亚里士多德的定义之所以晦涩难解, 似乎是因为这一定义并没有呈现运动最自明的一面, 或我们每个人最熟悉的运动的特性。那么, 亚里士多德的运动定义究竟是“什么也没解释”, 还是“解释的是别的东西”呢?我们对亚里士多德的运动定义所做的澄清试图回答的正是这个问题。 二、亚里士多德考察运动的两个阶段 2.亚里士多德对运动的定义出现在《物理学》第三卷的第一章: “潜能的事物 (作为潜能者) 的实现即是运动。” (张竹明) 4 “我把潜在者本身的现实化称为是运动。” (北京大学外国哲学教研室) 5 “潜在存在作为潜在存在的现实就是运动。” (徐开来) 6 “我们可以把运动或变化定义为潜能之为潜能的实现过程”或者“潜能的事物作为潜在潜在者的实现就是运动。” (陈村富) 7 除了少数例外, 这些翻译大都将运动的定义理解为一个过程, 即“实现”或“实现过程”, 这一理解或许是源于陈康先生的理解。陈康先生指出, 陈康先生的理解代表了当时国际学界比较普遍的看法, 罗斯 (David Ross) 就是这一观点的代表。在对《物理学》的权威注疏本中, 他在疏解亚里士多德的运动定义 (201a9ff) 时指出, change may now be defined as the actualization of the potential as such。在对这一定义的注释里, 他明确指出, 定义中的 3.1969年, Kosman撰文对从“过程”或者说“历程”的角度理解亚里士多德运动定义的做法进行了认真的检讨, 这篇文章构成了当代重新思考亚里士多德运动定义的开端11。在Kosman看来, 亚里士多德的运动定义并不像一般人理解得那么“直截了当、一清二楚”, 而是“微妙”得多;通常从“过程”的角度来理解亚里士多德的运动定义, 是把对运动的“描述” (description) 当成了运动的“定义” (definition) , 从而错失了亚里士多德这一定义的主旨。Kosman指出, 这一理解“惊人地空洞”, 因为这种做法要么是将用来界定运动的 此后, 尽管有学者仍然坚持过程解释, 批评所谓的“新解释”13, 但探讨亚里士多德运动定义的学者, 无论是否赞同Kosman本人对这一定义的理解, 大都响应他对过程解释的批评, 转而探索新的解释方向14。不过, 这些学者虽然明确支持Kosman对过程解释的批评, 但在自己理解这一定义时却仍继续采用“过程”的概念或表述15, 而且他们用来阐发“新”解释的许多具体论述仍然未能真正摆脱过程解释的羁绊, 因而有必要在相关文本证据的基础上, 在哲学上揭示过程解释的真正缺陷16, 从而才能恰当地把握亚里士多德运动定义的真正意旨。本文就是在这方面的一个初步的尝试。 4.在《物理学》第三卷界定运动之前, 亚里士多德首先指明了他考察运动问题的次序, 这段经常为学者所忽视或误解的段落, 对于澄清亚里士多德运动定义的性质非常关键: “既然自然是运动或变化的本原, 而我们遵循一定道路的考察是有关自然的, 那么就必须不忽略运动是什么的问题。因为, 不了解运动, 就必定也不了解自然。而在界定了运动之后, 必须试着以同样的方式来考察接下来的问题。运动显得好像是属于连续的东西, 而首先出现在连续中的是无限……此外, 如果没有位置、虚空和时间, 运动也不能存在。那么, 因为这些理由, 也因为这些是万有共同的, 是普遍的, 必须逐个研究这些问题……。” (200b12-24) 在这段话中, 亚里士多德明确区分了考察运动问题的两个阶段。 考察的第一个阶段, 是要回答“运动是什么”的问题。对这一问题的回答是我们充分理解“自然”的前提。只要对自然的考察必须依循一条道路 ( 在考察运动问题的第二个阶段, 亚里士多德关注的焦点是运动作为连续的东西这一特征。在亚里士多德看来, 这是运动显现给大家的方式 ( 但这些笛卡儿所谓“农夫都不会不知道的自明的东西”却并非亚里士多德考察运动首先关心的问题。根据他考察运动问题的秩序, 运动的界定优先于对无限、位置、虚空和时间问题的考察, 后面这些主题都属于运动定义“接下来” ( 从这一划分可以看出, 亚里士多德并不认为, 运动是否连续, 是界定运动的第一个阶段必须考察的问题。当然, 如果运动是连续的, 那么亚里士多德在第一阶段提供的运动定义应该能够说明运动的连续性, 但这一定义本身并不以“连续性”概念为前提, 主要目的也不是要界定运动的“连续性”。 5.事实上, 虽然Kosman在当代学者中率先明确提出了对过程解释的质疑, 但对这一解释思路的批评却早就存在了。托马斯指出, 阿维森纳等人对亚里士多德定义的“过程”解释 (motus est exitus de potentia in actum non subito) 是“误入歧途”, 因为这一解释是在用哲学上运动之后的东西来定义运动:exitus (就像Ross等人的所谓passage) 是一种运动, 而subitum的定义则需要借助时间的概念, 但时间却是由运动来定义的20。因此, 亚里士多德运动定义的过程解释之所以是“惊人地空洞”, 就在于它在解释中有意无意引入了需要借助运动才能界定的概念, 从而构成了一种循环解释21。尤其是与“连续”有关的时间和无限的概念, 经常被带入到定义运动的过程中来。 然而, 尽管现代人倾向于将时间看做更为基本的自然概念, 亚里士多德在探讨自然所遵循的道路时, 却严格地将时间问题置于运动问题之后。亚里士多德是用运动来界定时间 (时间是运动的某个方面) 的, 而不是相反。 (219a9) 22而且, 现代人对“ (实) 无限”的青睐使其更加关注运动在无限可分的连续过程中的性质23, 而忽略了这种从“无限”出发理解的连续性从未出现在亚里士多德定义运动的第一个阶段 (《物理学》第三卷第一——三章) 中。因此, 过程解释在很大程度上关注的是运动在时间和无限等“连续”方面的性质, 而这一点其实是亚里士多德在考察运动第二阶段时才考察的问题。 那么, 究竟什么是Kosman所批评的过程解释的实质呢?也就是说, 当我们说运动是过程时, 如果不是同义反复, 我们实际上是在说什么呢?亚里士多德紧接着运动定义之后讨论的“无限”问题恰恰是对这一问题的回答:“一个接着另一个不断的变动” ( 当然, 就运动定义本身涉及的自然秩序来说, 第二个阶段的工作是以第一个阶段的考察为前提, 而且二者在道理上应该是融贯, 没有抵触的。但是, 如果运动的定义要避免自阿维森纳—托马斯以来就担忧的循环论证或Kosman所谓的“空洞”的危险, 就必须不借助“一个接着另一个不断”的过程视角来界定运动。而这实际上正是亚里士多德在《物理学》第三卷前三章界定运动时面临的最大挑战, 是笛卡儿抱怨的真正根源。 三、亚里士多德运动定义的性质 6.如果亚里士多德在考察运动的第二个阶段时, 关注的是运动呈现出来的作为过程的特性 (“连续”的运动) , 那么他在考察运动的第一个阶段时提出的运动定义究竟关注的是什么呢?回答这个问题的关键当然在于澄清  如果说亚里士多德是在界定运动的话24, 那么是否这12处表述[除了界定静止的第 (13) 处文本]都可以看作是亚里士多德对运动的定义呢?有些学者确实是这样做的25, 甚至早在中世纪就已经有许多经院哲学家试图从这些表述中区分出不同的定义, 以此分疏亚里士多德对运动的界定26。而且, 许多人是以不同的表述为依据来构建他们对亚里士多德运动定义的解释27。 不过, 就文本本身而言, 把这些表述都看作是亚里士多德对运动所下的定义并不妥当。 (2) - (6) 和 (9) 显然是亚里士多德用来说明自己运动定义的例子或具体讨论 ( 在《物理学》第三卷中, 亚里士多德对运动第一定义的阐述和澄清, 被编为了三章: 第一章的核心就是亚里士多德关于运动的第一定义。第一定义是围绕运动者/受动者进行的, 并不涉及运动的推动者。然后又根据存在者的范畴划分 (对比200b27-28和201a11-16) , 来分别描述运动是什么。运动的这一划分同样是根据受动者—运动者进行的。《物理学》第三卷第一章后面的内容大体都可以看作是对运动第一定义的澄清。在第一章中澄清的焦点是定义中的 第二章将亚里士多德有关运动的第一定义与以往理解运动的努力做对比, 试图进一步澄清这一定义的哲学意涵。在这一章中, 亚里士多德提出了一个新的表述:即运动是“某种作为” ( 第二章从 从《物理学》第三卷前三章的结构看, 亚里士多德界定运动的焦点是如何分别理解第一定义中的 7.从上面的概述可以看出, 亚里士多德在《物理学》第三卷第一——三章中规定运动的一系列尝试, 都是围绕 正如我们已经知道的, 之所以在《物理学》中要考察运动问题, 是因为作为物理学中心问题的“自然”是“运动或变化的本原”。而“自然”是作为存在者存在的“原因”被引入《物理学》的讨论中的 (192b8) :“自然”的概念[“出于自然的事物在其自身之中具有运动和静止的本原” (191b13-14) ]揭示了通过原因来存在的存在者内在的存在结构。要充分把握这一存在结构, 就必须理解存在的“本原和原因之路”与“在其自身之中” ( 8.《物理学》的第一卷第八章提供了一个重要线索, 有助于我们理解亚里士多德运动定义的性质。《物理学》第一卷通过剖析巴门尼德的存在论 (特别是“存在本身” 然而, 对于理解变化、生成或者运动的性质来说, 三本原的基体结构是否就“足够” ( 或许正是出于对这一点的认识, 亚里士多德承认, 这里对三本原的讨论只是表述基体结构的一种方式, 还有一种方式是同一事物可以从潜在和有为的角度入手来谈, 这一方式会在别的地方有更加精确的规定。 (191b27-29) 30 大部分注释者都认为这里的“别的地方”是指《形而上学》Θ卷, 甚至H和Δ卷等卷31, 但明确从 不过, 无论《物理学》第一卷第八章的段落是否预告了第三卷运动定义作为存在问题的解决方式, 从亚里士多德在第三卷前三章讨论运动定义的许多文本可以看出, 他考察运动问题的第一个阶段, 即对运动的界定, 关注的是运动的存在性质, 而不是它呈现在大家眼前的方式 (202a2-3, 201b5-6) , 无论运动显现出来的特征是连续性、动态性, 还是时间性。在这个意义上, 我们可以说, 亚里士多德的运动定义解释的恰恰不是笛卡儿笔下贩夫走卒都知道的那个“运动”, 因此, 才需要在自然研究中提防我们不要对运动是什么这个问题“视而不见” ( 9.值得补充的一点是, 亚里士多德的运动定义与其第一哲学的根本问题 (存在问题) 的内在关联, 有时会因为亚里士多德在《物理学》第三卷使用的 当然, 亚里士多德本人在《物理学》考察运动的第二个阶段中明确承认位移运动在运动中居于首要地位。 (208a31, 243a11, 260a20-261b26) 33但值得注意的是, 位移运动虽然在运动中占据如此重要的位置, 可是在《物理学》第三卷澄清运动定义的过程中, 亚里士多德列举的例子主要不是位移运动, 而更多的是建筑、雕刻和治病这样一些涉及到生成或性质变化的人工制作方面的例子34。这一经常被忽视的事实提醒我们, 位移运动在运动中的优先地位其实是和运动的连续性或时间性联系在一起的, 因为位移运动是各种运动中最突出体现连续性的情形。 (261a31-32) 35因此, 只是在亚里士多德考察运动问题的第二个阶段, 当他转而探讨运动的连续性时, 位移运动才成为他关注的焦点, 而在界定运动的第一阶段, 除了在比拟时借助其直观性 (例如202a19-20, 202b13-14) , 亚里士多德并不把位移运动当作运动的范例, 因为位移运动并不能充分揭示运动的存在性质。 而且在第三卷的开篇, 亚里士多德是把运动和变化作为基本同义的概念引入的。 (200b12-13, 参见201a8-9) 36这一做法并非没有先例。在《范畴篇》中, 四、 10.我们已经看到, 把握亚里士多德对运动的定义, 关键在于理解定义中的 在《形而上学》Θ卷开篇 (1045b34-1046a4) , 亚里士多德明确地勾画了他在这一卷考察 (1) 首先, 界定严格意义上的 (2) 其次, 考虑到 (3) 在对延伸意义上的 从这一工作蓝图可以看出, 在《形而上学》Θ卷中, 在真正考虑 这一“就运动而言的潜能”是 不过, 这样一种严格意义上的 既然亚里士多德在《形而上学》Θ卷中分别讨论了严格意义上的 (也就是就运动而言的) 亚里士多德在《形而上学》Θ卷中处理 但这个一度占据支配地位的理解也面临一些严重的困难。首先, 无论是在《形而上学》Θ卷讨论的这组概念的严格意义和延伸意义中, 还是在《形而上学》Δ卷中罗列的 其次, 如果我们仔细考察亚里士多德在《物理学》第三卷第一章对运动的第一定义, 我们会发现, 定义涉及的不是 《物理学》第三卷中的运动定义与《形而上学》Θ卷对 11.从《形而上学》Θ卷的工作蓝图可以看出, Θ卷第六章和第七章是亚里士多德延伸严格意义上的 “既然已经说过就运动而言的 亚里士多德在这里明确表明, 在延伸严格意义上的 (1) 第1组例子:a.“赫尔墨斯在木头中”;b.半段 (线) 在整段中, 它可以被割取出来;c.甚至一个知道的人不在思考时也是一个知者, 如果他能够思考。 (1048a32-35) 在这一组例子中, 实际上亚里士多德提及的情形都是以“潜在的方式”存在 ( 亚里士多德的第2组例子, 则进一步澄清了如何通过类推的方式将“运动- (2) 第2组例子:a.正在建房者与可建房者;b.醒的与睡的;c. (睁眼) 看的与眼睛闭上但有视力的;d.已经从质料中分离出来的与质料;e.业已完工的与尚未开工的。 (1048a37-b4) 在这组例子中, 亚里士多德明确讲出, 一边是 因此, 无论是从Θ卷的整体结构, 第六章对存在意义的 12.海纳曼在批评Kosman等人的“新解释”时指出, 这些解释并不成立, 因为亚里士多德在《物理学》第三卷中定义运动概念时, 采用的不是the potentiality to be, 而是the potentiality for becoming或potentiality to be changing43。因此, 虽然我们已经通过对《物理学》第三卷和《形而上学》Θ卷的讨论指出, 亚里士多德的运动定义其实是“存在定义”, 而不是“过程定义”, 其中涉及的 首先, 需要再次指出的是, 亚里士多德的运动定义并没有直接提及 不过, 亚里士多德在《物理学》第三卷第一章给出运动定义之后, 从存在的四种方式出发, 列举了运动 (或者说变化) 的四种情形, 并针对这四种情形, 对相应的“运动”做了进一步的表述。[表述 (2) - (5) ]在海纳曼看来, 这四种具体表述表明亚里士多德在定义运动时采用的正是运动的潜能:比如, 质变被说成是“能够质变的东西作为能够质变者的 在运动定义中出现的这种表述, 正如我们已经指出的, 其实并不能想当然地与 那么, 究竟亚里士多德在澄清运动定义所作的这些表述意义是什么呢?对这个问题的回答关键其实就是定义中的这个 首先, 在列举运动的四种情形以澄清他的运动定义之后, 亚里士多德举了一个具体的例子[表述 (6) ]来进一步澄清这个所谓的 那么在什么意义上, 砖成了运动定义中的 对 海纳曼认为这一段提供了反对Kosman等人的“新解释”的一个重要文本证据:既然亚里士多德认定, 青铜作为青铜与作为“潜在的可运动的东西 ( 但海纳曼或许忽视了“ 因此, Ross对运动定义的理解或许有问题, 但此处依据注疏传统对文本的直觉恐怕是正确的。在 那么究竟应该如何理解 亚里士多德下面的进一步澄清为我们提供了理解这一点的重要线索:“在对的情形 ( 如果运动涉及的仅仅是作为“基底”意义上的血或体液, 那么血或体液始终是不变的, 一个人得病或者变得健康这一变化不过是在基底之上对立“形式”之间的“替代”。在这个基底—对的三本原的模式中, 变得健康和得病之间的区别只能通过“形式”来加以区分, 而基底在两个运动中似乎是一样的。 不过, 这只是作为体液 理解的体液, 一旦将其理解为能健康的体液, 或者能有病的体液, 它们就不再一样了。当然, 这仍是同一个基底, 它同时既可能健康, 也可能得病。 (1051a5-8) 但“作为”能健康的基底和“作为”能得病的基底, 却是不同的, 因为两种不同的可能性, 对应的是两种不同的运动, 而这两种不同的运动最终对应的是两种不同的目的状态 (健康或得病) 。因此, 正是“能健康”或“能得病”这两种 无论采纳哪一种手稿传统的文本, 表述 (7) 都清楚地表明:首先, 因此, 正是这个 13.《形而上学》Θ卷第七章的问题为我们这里的讨论提供了进一步的线索:“每个东西在什么时候是处于潜在状态的呢”?我们是否可以说“土”潜在是人呢?是不是只有等它成了种子, 才可以说是处于潜在状态的人呢?或者也许在这时还不是? (1048b37-49a3) 在亚里士多德看来, 标准 ( 无论是人工的情形还是自然的情形, Θ卷第七章的“标准”实际上都清楚地表明, 然而, 如果 而且, 这一分辨最终帮助我们回答一个困难的问题:《物理学》第二卷的“自然”定义强调运动的本原是在“在自身之中”, 但 14.现在我们简要地总结一下我们对 (1) (2) 五、运动与  15.如果亚里士多德运动定义中的 正如我们已经看到的, 在传统的“过程解释”中, 这个 但有的学者指出, 除了《物理学》界定运动的这段文本之外, 我们并没有独立的文本证据表明 Kosman本人对亚里士多德运动定义的解释竭力突破从“实现过程”的角度解释 Kosman本人的观点大致包含了三个基本的想法: 首先, Kosman认为, 运动定义中的这个 其次, Kosman认为, 最后, Kosman借助与亚里士多德讨论的 Kosman的这些努力, 实质是要同时把握运动的两个根本特征:一方面, 在Kosman看来, 在把运动理解为起点与终点之间的“过程”时, 运动充分显现了这一“过程”相对于终点的不完善;但另一方面, Kosman又坚持认为, 运动的这种不完善的显现具有一种自我颠覆或自我毁灭的性质, 即运动的终点恰恰是达到了一种完善, 但这种完善却不属于运动本身的范围, 这一点和亚里士多德所说的严格意义上的 16.首先, 无论 Kosman这一理解的关键实际上仍然是从《物理学》第一卷第七章的三本原模式来把握 但正如我们已经看到的, 青铜被看做是 那么, 运动是否可以看作是青铜作为雕像的可能性的展现呢?比如, 当一块木头放在那里, 只有目光敏锐的刻工, 才能发现那其实是“赫尔墨斯在木头中”, 而我们即使看到这块木头, 也并不知道它潜在地是一个赫尔墨斯。而当刻工一刀刀刻出赫尔墨斯的形象, 我们才恍然大悟, 叫出来, “原来是个赫尔墨斯”, 才知道这块木头其实是 亚里士多德在《形而上学》Θ卷第七章中明确指出, 运动中涉及的 那么, 我们真正在这一运动中看到的是什么就是运动最终获得的 从运动的角度看, 运动构成的自然存在物的结构并不是基底或质料与形式的单纯叠加, 而是“质料”对“形式”的渴望得到了成全, 形式沿着“在其中”的质料的纹理建立了结构和形貌 ( 而在亚里士多德看来, 运动就其本身而言, 恰恰是很难看到的。 (202a2-3) 运动并不显现, 正如运动中的 17.然而Kosman等“新解释”的学者之所以坚持运动的 Waterlow在其研究中, 系统地发展了Kosman转向中的核心洞察力, 并始终注意结合《物理学》前两卷对自然存在物的讨论来分析亚里士多德的运动定义。但Waterlow认为, 亚里士多德在这里面临一个困难:一方面, 是事物的“实体本性” (the positive substantial nature) 规定了它通过变化达致的目标状态, 但另一方面又恰恰是事物“现在缺乏这一状态”说明了变化的实际发生。在说明运动时, 事物在“缺失”和“本性”之间的两难困难, 实际上是实体 (substance) 学说与运动定义之间的内在张力:一方面, “实体”是存在的范畴划分的主轴, 而另一方面它又是变化的基底 (subject) 。要想协调substance的这两个角色, 就必须在界定“变化”时指出, 变化能够最终消除基底的否定特性, 并藉此显示, 基底的这一否定特性并非后者内在固有的属性 (finally to release its subject de-negatived, thus showing that the negative property was never intrinsic to the latter) 。因此, 在Waterlow看来, 《物理学》第三卷第一章的定义真正的意涵是:运动 (或者Waterlow喜欢说的change) 是一种自身不完备的, 因此是自我终结的“现实” (an actuality incomplete in itself and hence self-terminating) 。因此, Waterlow强调, 运动定义中的“潜能”虽然指示了运动的方向, 但这种运动的“意向性因素” (intentional element) 或者说“动作应然性” (gerundive) , 必须与运动的“自我终结”的特性一起考虑, 才能在亚里士多德的运动定义与其实体学说之间建立融贯的联系61。 从Waterlow的分析可以看出, 她和Kosman一样, 理解运动定义的出发点仍然是《物理学》第一卷第七章对基体结论的阐述方式:即形式及其对立的缺失之间的“相互毁灭”, 而不是质料与形式之间的存在关系。她们都认为, 亚里士多德正是从这一点出发区分运动与严格意义上的 我们前面已经看到, 亚里士多德在《物理学》第三卷第一章澄清运动第一定义时, 就已经不仅称运动是 不过, 运动是一种不完备的 首先, 我们在前面已经指出, 亚里士多德在《物理学》第三卷引入 18.《形而上学》Θ卷第六章对 《形而上学》Θ卷第六章对运动的讨论, 和《物理学》第三卷第二章一样, 强调运动作为一种存在形式, 是“不完备的”, 无论是“不完备的”事情 (1048b22) , 还是“不完备的” 亚里士多德提出了一个简便的方法来检验运动与 运动在这种意义上的“不完备”, 是运动难以规定的存在缘由 (201b25) 。如果任何界定都是通过某种“边界”来规定被界定者的“形式”, 从而把握其在体或成性的话 (1022a8-10) , 那么运动“边界”的外在性就使得运动的界定成为一个非常棘手的问题。与存在的其它形态相比, “边界”的目的没有构成运动的“内在”部分。房子的存在性质是由其形式对质料的安排规定的, 规定 因此, 运动的“不完备性”, 涉及的就是运动本身作为 19.不过, Kosman等人都相信, 亚里士多德确实曾经明确强调运动的“自我毁灭”性质, 特别是在《论灵魂》第二卷第五章中对“ 自从Kosman援引这一学说来解释亚里士多德运动定义中的 这一学说表面上并不复杂。亚里士多德指出, 当我们称某某为“知者” ( 甲:这是一个人, 所以能有知识 (比如一个婴儿能说希腊语) ; 乙:这个人确实拥有知识 (比如一个成人懂希腊语, 能说希腊语) ; 丙:实际运用他的知识 (正在说希腊语) 。 亚里士多德认为, 丙被称为“知者”, 是最恰当的说法 ( 研究运动的学者认为, 这里提供了对运动与 “受作用也并不是单纯一个意思, 而是, 有些是指一种在相反的东西 (作用) 之下 ( 许多学者认为, 这段话表明, 运动显而易见是“在相反的东西作用之下的毁灭”, 而 《论灵魂》中的这段文本对于Kosman来说非常重要。因为他既用这段文本来对运动和知者乙兼具 在许多学者看来, 理解亚里士多德运动定义中的“ 虽然将运动与《论灵魂》中的所谓 没有什么论述比Kosman的这一失败的类比更能说明整个“新解释”在运动本质的存在性质与直观的动态特征之间的“犹豫不决”了。Waterlow和Gill其后的尝试仍然不过是Kosman努力的继续, 尽管她们采用了不同的解释策略, 但困扰她们的问题却基本没有什么变化。当Kosman将运动与知者乙的所谓“first actuality”进行类比时, 他希望强调的是他所谓的运动的“constitutive actuality”的一面, 而当他否定这一类比时, 他希望强调的是运动作为 然而如果仔细考察亚里士多德在《论灵魂》第二卷第五章中的分析, 我们就会发现, Kosman解释的这两步实际上是自相矛盾的。 “吸引”Kosman将运动的 然而《论灵魂》中讨论的“知者”却似乎不同。知者乙在“知道”这个意义上既是潜在的, 又是成全的, 只不过前者相对于知识的实际运用 ( 亚里士多德将没有知识的“婴儿”称为“知者甲”这一事实, 颇能说明《论灵魂》第二卷第五章对 正是因为看到这一点, Burnyeat才将这种从知者甲到知者乙的“变动”称为是“发展” (development) , 因为它不是被理解为“潜能”的毁灭或耗尽 (比如从“无知”到“知”) , 而是一种向自身本性的“前进”, 一种成为自身的变动 ( 可是, 《论灵魂》第二卷第五章讨论的“变动”果真是与一般意义上的运动不同的“非常变动”吗? Burnyeat承认, “如果变动确实有这三种, 那么必定有三种类型的potentiality, 而这三种变动就是这三类potentiality的actuality”70。可是无论在《论灵魂》的第二卷第五章, 还是在其它作品中, 亚里士多德都没有在ordinary potentiality和first potentiality之间做过区分。 (日常) 运动定义中的 而且, Burnyeat将从知者甲到知者乙的“学习”作为“非常变动”的典型例子。但在《论灵魂》中“学习”同样曾经被描述为“自对立的秉性变化而成” (417a31-32) , 而且在《物理学》第三卷第一章中, “学习”是亚里士多德在“建房子”之后列举的第一个“运动”的例子 (201a18) 。因此, 同样是“学习”, 既在《物理学》中被当成所谓“日常运动”的代表, 又在《论灵魂》中被看作是所谓“非常运动”的代表;而且, 即使在《论灵魂》同一章里, 既用来说明“发展”, 又被描述为“对”的毁灭71。这表明, Burnyeat在“日常运动”与“非常运动”之间所做的区分, 在亚里士多德这里并不存在。在亚里士多德看来, “存在”还是“毁灭”, 是理解同一个“运动”的两种不同的方式。 根据《论灵魂》第二卷第五章的讨论, “变动”或者“性质变化”当然可以理解为“自对立的秉性变化而成”或者在相反的东西作用下的“毁灭”, 然而正如Burnyeat所敏锐指出的, 当亚里士多德转而讨论“受作用”的不同意涵时, 他试图引入新的存在洞察来超越这些通常的理解。这种新的哲学洞察力是围绕“潜在”的复杂意涵展开的, “知者”在语言上的“含混”提供了引入这一存在洞察力的契机。这一契机就是, 学习不仅可以理解为从“无知”到“知”的替代或者毁灭过程, “更”应理解为一个人从知者甲到知者乙的“推进”, 一种成为自身的推进。正是这种推进被理解为一种“成全” ( 如果这样, 那么更进一步说, 在Burnyeat所谓的“发展” (非常变动) 和“保全” (超常变动) 之间真的有区别吗?当然, 我们都承认, 运动和 《论灵魂》第二卷第五章对“知者”的讨论表明, 知者甲和知者乙都是潜在地知道 (这里并不像Kosman认为的, 前者是潜在的潜能, 后者是实际的潜能;也不像海纳曼认为的, 前者是“学习”的潜能, 后者是“运用知道”的潜能) , 只不过“二者的方式不同” (417a26, b1-2) 。前者是作为类和质料所具有的潜能 (一个婴儿只要是人, 就能通过学习获得知识) , 而后者是只要没有外在的阻碍, 就“能思” ( 从这一点出发, 我们可以更清楚地理解 因此, 运动的不完备性有两个意涵, 一个是在 事实上, 如果我们比较运动的第一定义以及表述 (12) 和《论灵魂》第二卷第五章的论述, 我们会发现二者几乎具有完全一样的结构, 只不过后者考虑了作用者与受作用者的关系对作用者的存在意义:  (运动是处于潜在状态的存在者作为这样的存在者的成全)  (在处于成全状态下的存在者 (的作用) 下对处于潜在状态的存在者的保全) 因此, 亚里士多德在《论灵魂》第二卷第五章并没有在《物理学》第三卷的一般运动之外发现了什么“非常变动”, 而是揭示了所谓一般运动与本性的内在关联, 而且正是这一关联, 使得亚里士多德能够用描述本性最高活动的 而运动作为“不完备的”的 20.亚里士多德在《尼各马可伦理学》中有关快乐的著名讨论, 有助于我们进一步理解运动和 在《尼各马克伦理学》的第十卷中, 亚里士多德检讨了将快乐与运动或生变联系以来的看法, 亚里士多德承认这一看法的前提, 即运动或生变是“不完备的”, 因此, 它本身不能算是“善”的, 但他否认快乐属于这种不完备的运动。 (1173a29-b20) 他将快乐和“看”这样的知觉活动做了类比。我们在《论灵魂》第二卷第五章已经看到, 知觉活动作为 虽然《尼各马可伦理学》第十卷的讨论, 并无意提供对运动的精确描述 (1174b2-3) 75, 但仍然为我们理解运动和 我们在前面已经指出, 对亚里士多德运动定义的“过程解释”经常从时间出发界定运动, 从而颠倒了亚里士多德哲学的内在次序。因此, 对于亚里士多德来说, 一个哲学上严格的运动定义就需要从非时间的概念出发, 而 然而尽管运动不像 不过, 如果运动的 不过, 对于我们生活的当下世界来说, 存在的这三个等级具有非常内在的关联。尽管运动本身不是善, 因此, 亚里士多德在《物理学》第三卷第一章提出的运动定义, 不是要阐述运动的“自我毁灭”特性或运动如何“自对立的秉性变化而成”, 这种理解未能区分在《物理学》第一卷第七章表述三本原的基体结构与第三卷第一章运动定义借助 21.因此, 亚里士多德在《物理学》第三卷第一章阐发的运动的第一定义, 强调的不是运动与制作/作用 ( 运动定义的成性解释面临的一个挑战是人们在日常经验中的运动似乎并没有明确指向本性成全的“方向”。建房子是运动, 房子破败也是运动;将水酿成酒是运动, 酒酸了, 也是运动。难道亚里士多德《物理学》第三卷第一章给出的运动定义只适用于生成而不适用于毁灭吗? 亚里士多德在《物理学》第五卷否认虚空的时候提出了一个重要的理由:所有运动都要么是强迫的, 要么是遵循自然的 ( 既然存在于自身之中的运动本原 ( 也就是说, 强迫运动是只靠 六、从物理学到形而上学:运动与亚里士多德的哲学路线 22.准确把握亚里士多德运动定义的存在性质, 有助于我们理解亚里士多德思想的内在结构, 特别是自然哲学与第一哲学的关系。 我们已经看到, 运动定义的过程解释之所以存在问题, 是因为过程解释用那些需要借助运动才能理解的概念来解释运动, 而托马斯认为, 之所以亚里士多德的运动定义是运动唯一成立的定义, 就在于它避免了这一问题, 用“来自存在的原初划分” (de primis differentiis entis) 因而“自然上先于” (naturaliter priora) 运动的 不过, 利用 因此, 亚里士多德在《形而上学》Θ卷中的工作次序刚好与《物理学》中对运动及其相关问题的考察相反:前者是从我们比较熟悉的运动的自然意义开始, 通过类推逐渐将之引导向更基本的存在层面, 从而把握存在最基本的概念;而后者则是从最基本的存在概念出发, 为作为自然研究核心的运动概念奠定存在的基础, 然后再逐渐回到我们都熟悉的运动的自然特性。也就是说, 前者“是从我们更熟悉的, 更清楚的通向就自然而言更清楚, 更可知的”, 而后者则相反 (184a16-24) 。 这样看, 围绕运动概念建立的自然研究与第一哲学的关系恰恰是某种“循环”:是从运动开始引导出存在的层面, 然而再从存在出发界定运动。只不过, 这不是过程定义或者以物理学为第一哲学的哲学家理解的“恶性循环”82, 因为前者借助的是类推, 而后者才是定义。在这方面, 亚里士多德明白, “通过不那么清楚的东西来显示清楚的东西是不能判断什么是通过自身知道的”。 (193a4-6) 或许现在, 我们可以回答笛卡儿的困惑了。亚里士多德定义运动的方式, 不是《物理学》开篇阐明的所谓“出于自然的道路”, 恰恰表明物理学本身并非第一哲学。因此, 在物理学内, 并不能通过纯粹自然的道路到达存在最基本的本原。这条自然的道路, 一旦延伸到自然之外, 就必须借助别的方式触及存在最根本的本原和原因, 从而为自然研究奠定根基。因此, 亚里士多德与笛卡儿的现代方式不同:不是把相对“我思”而言的自明 (“单纯自然”) 作为哲学原理, 而是必须从这里出发, 进一步前进至第一哲学, 从存在的角度重新奠基那些对“我思”而言自明的东西。运动在笛卡儿的哲学中, 似乎重新成为自明的东西, 然而自然得以显现的真正基础, 其实是“清楚分明的观念”以及背后的“我思”。在通过存在为自然奠基与“我思”为自然提供开端之间, 运动概念的命运记录了西方形而上学形态的决定性变化。而要理解形而上学的谱系, 我们仍然必须从其开端, 亚里士多德对巴门尼德挑战的回应开始。 注释 1 Regulae, AT.X.426;《探求真理的指导原则》 (管震湖译, 北京:商务印书馆, 1991年) , 第73页。以下讨论见AT.X.425-7。参见《世界》 (Le Monde) , AT.XI.39。 2 Ibid, AT.X.418. 3 本文讨论依据的《物理学》文本是W.D.Ross编辑注疏的Aristotle's Physics (Oxford:Oxford University Press, 1936) 。亚里士多德的其它相关文本, 《形而上学》:Metaphysics, ed.and comm.by W.D.Ross (Oxford:Oxford University Press, 1924) ;《论灵魂》:De Anima, ed.and comm..by W.D.Ross, (Oxford:Oxford University Press, 1961) ;《尼各马可伦理学》:Ethica Nicomachea, ed.by I.Bywater (Oxford, Oxford Classical Texts, 1894) 。亚里士多德的其它文本, 如无注明, 均依据Emmanuel Bekker版的文本。文中所引用的亚里士多德的原文, 如无注明, 均系作者自译, 但都参考了现有的各种中译本。 4 《物理学》, 张竹明译, (北京:商务印书馆, 1982年) , 第69页。 5 《西方哲学原著选读》, 北京大学哲学系外国哲学教研室编译 (北京:商务印书馆, 1981年) , 第141页。 6 《亚里士多德全集》第二卷, 苗力田主编, 《物理学》, 徐开来译 (北京:中国人民大学出版社, 1991年) , 第58页。徐开来先生选择将译为“实现”或“实现活动”, 但也使用了“现实过程” (201a17) 、“现实化” (201a28, b6-7) , 甚至“实现” (201b14) 来翻译。 7 汪子嵩、范明生、陈村富、姚介厚:《希腊哲学史》第三卷《亚里士多德》 (北京:人民出版社, 2003年) , 第476页 (有关《物理学》的第二部分是由陈村富先生撰写的) 。 8 陈康, 《论希腊哲学》 (北京:商务印书馆:1990年) , 第360页, 参见第376-377页, 第384-385页。 9 Ross, Aristotle's Physics, p.359, 537. 10 罗斯:《亚里士多德》, 王路译 (北京:商务印书馆, 1987年) , 第90页;W.D.Ross, Aristotle (New York:Routledge, 1995) , p.50。从学说史的角度来看, 罗斯的这一理解可以看作是拉丁阿维森纳经典理解的现代翻译 (motus est exitus de potentia ad effectum in tempore continuo et non subito) , 参见Annaliese Maier, “Motus est actus entis in potentia...” in Zwischen Philosophie und Mechanik (Rome:Edizioni di storia e letteratura, 1958) , S.13。 11 L.A.Kosman, “Aristotle's Definition of Motion”, Phronesis, vol.14, no.1 (1969) , pp.40-46. 12 前者的代表就是Ross和陈康先生, 后者的当代代表是Robert Heinaman, “Is Aristotle's Definition of Change Circular?”, Apeiron, 27:1 (1994) , pp.25-38。但Ross同样也采用了后面这种解释策略, 参见Aristotle's Physics, p.536对201a9-b15的注释, 参见Kosman, “Aristotle's Definition of Motion”, pp.43-44。对这两点的进一步澄清, 分别参见本文第五和第四部分。不过, 这两种“过程”理解本身其实是不相容的:运动不可能是“变化的潜能”“实现的过程”。Kosman, “Aristotle's Definition of Motion”, p.45。 13 最有代表性的是David Graham和Robert Heinaman, 两人都屡次撰文批评这一“新解释”。Graham, “Aristotle's Definition of Motion”, Ancient Philosophy 8 (1988) , pp.209-215;Heinaman, “Is Aristotle's Definition of Change Circular?”或“Kosman on Activity and Change”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, vol.XII (1994) , pp.207-218。不过严格来说, 这一所谓“新解释”并不像它的批评者甚至支持者相信的那么“新”。正如我们在下文将会看到的, Kosman及其后继者的解释方向以及大多数具体的解释策略, 都有希腊注疏或阿拉伯—基督教经院哲学传统的“先例”。这方面Annaliese Maier的杰出研究提供了绝佳的指南:“Motus est actus entis in potentia...”, SS.3-57。 14 Mary Louise Gill, “Aristotle's Theory of Causal Action in Physics III 3”, Phronesis, 25 (1980) p.130-131;Sarah Waterlow, Nature, Change and Agency (Oxford:Oxford University Press, 1982) , p.108, 112;Edward Hussey为Clarendon Aristotle Series编注的《物理学》第三、四卷也主要采纳了这一新的思路:Aristotle's Physics III-IV (Oxford:Clarendon Press, 1983) 。 15 Mary Louise Gill强调, 运动的定义必须说明“运动”是一个“连续动态的事件”, “迈向一个目标的相关联的进程” (a connected progression toward a goal) , 或者“从一种状态到另一个状态连续的进程” (a continuous progression from one state to another) 。在其早期的文章中, 她甚至认为, 尽管运动定义中的应该理解为actuliaty, 但这个actuality实际上是an actualizing, the process of x (基底) becoming φ。Aristotle on Substance (Princeton:Princeton University Press, 1989) , p.175, 183;“Aristotle's Theory of Causal Action in Physics III 3”, Phronesis, 25 (1980) p.132。从Gill的思路来看, 运动的所谓“动态连续”特征恰恰是运动的过程解释关注的运动特性。Sarah Waterlow在分析亚里士多德的运动定义时也未加澄清地广泛使用process一词:“这个词本身的意思就暗含了一个需要花时间的过程” (a process taking time) 。而这一点恰恰是传统的“过程”解释最大的问题 (Nature, Change and Agency, p.97) 。Hussey在翻译时也使用了过程的表述 (例如, “the operation of the buildable, qua buildable, is the process of building”, 201b9-10) 。甚至Kosman自己在批评过程解释的经典文章中也仍然不能避免使用process的概念来分析运动 (特别是运动的所谓“自我毁灭”性质) , “Aristotle's Definition of Motion”, pp.54-58。 16 “新”解释通常被称为“结果” (product) 解释 (例如Graham, “Aristotle's Definition of Motion”, p.209) 或“状态” (state) 解释 (例如O.Balaban, “The Modern Misunderstanding of Aristotle's Theory of Motion”, Journal for General Philosophy of Science, vol.26, 1995, p.2) 。但我们马上会看到, 运动本身作为显然不同于运动结果的, 因此“结果”解释并不是一个恰当的名称;而“状态”解释究竟意味着什么呢?难道用状态解释运动不是自相矛盾吗 (Balaban, “The Modern Misunderstanding of Aristotle's Theory of Motion”, p.2) 在澄清“状态”解释的意涵时, 大多数学者援引Gilbert Ryle率先采用的“state-performance”的动词类型划分 (特别是在讨论运动和的区分时) , 但无论从语言上 (希腊动词系统的独特特点) , 还是从哲学上, 在彻底澄清亚里士多德本人有关运动和的学说之前, 贸然采用这一来自英语分析哲学的洞察力, 恐怕是并无严格方法保证的危险做法。有关的做法和文献可参见J.L.Ackrill, “Aristotle's Distinction between Energeia and Kinēsis”, in his Essays on Plato and Aristotle (Oxford:Oxford University Press, 1997) , pp.142-162 (最初发表于1965年) ;Terry Penner, “Verbs and the Identity of Actions:a Philosophical Exercize in the Interpretation of Aristotle”, George Pitcher and O.P.Wood Eds., in his Ryle (New York:Anchor Books, 1970) , pp.393-460。 17 亚里士多德后面从连续角度对运动的探讨, 显然容易让人误以为他是赞同这一观点的, 而这一误解的根源仍然在于混淆了亚里士多德考察运动的两个阶段。参见Philoponus对这一段犹豫不决的注疏:On Aristotle's Physics 3, tr.by M.Edwards (Ithaca:Cornell University Press, 1994) , 344.20-345.4。 18 Ross, Aristotle's Physics, p.534对200b21的注释。参见G.E.L.Owen的著名文章“Tithenai ta phainomena”, in his Logic, Science and Dialectic:Collected Papers in Greek Philosophy (Ithaca:Cornell University Press, 1986) , pp.239-251。但亚里士多德对考察运动的两个阶段的划分凸显了《物理学》这一部分在程序上的特殊性:它恰恰不是从开始的。亚里士多德在《物理学》第三卷第一——三章界定运动时, 也没有像往常一样, 首先对以往哲学“看法”进行系统地检讨。这一检讨被推迟到第二章, 亚里士多德给出运动定义之后;而且, 即使在那里, 也是非常有限的, 仅仅提示了基本的立场, 而这些提示几乎是从新的概念层面对《物理学》第一卷系统检讨过的变化与存在的哲学立场的简要复述。 (201b16-29) 这提醒我们注意, 亚里士多德考察运动的第一阶段 (界定运动) , 应该与整个第一卷 (以及第二卷) 的考察联系在一起来理解, 尽管我们现在拥有的这几卷文本最初可能是“独立”编辑和写成的, 但它们之间的哲学思路仍然有非常紧密的关联。这大概是亚里士多德作品现有文本的编辑者将它们编辑在一起的一个原因。有关亚里士多德《物理学》的文本情况, 参见Ross, Aristotle's Physics, pp.1-19。 19 《物理学》III.4-7构成了与III.1-3不同的部分, 可以从其开篇看出来。在202b30-32这里, 文本明显指向了一个新的开端 (比较I.1, 184a1-3, III.1 200b12-14的类似表述, 而相比来说, IV.1, 208a27-29则将第四卷与第三卷第二部分联系在了一起, 特别是 ) , 而且在这里, 亚里士多德也明确提出, 他要转而讨论在第三卷第一——三章很少讨论的话题, 即“量”的问题。 20 St.Thomas Aquinas, Commentary on Aristotle's Physics, tr.by Richard Blackwell et al (Notre Dame:Dumb Ox Books, 1999) , p.146 (Lec.2 on Phys.III) ;Maier, “Motus est actus entis in potentia...”, S.31;Kosman, “Aristotle's Definition of Motion”, p.41n.6。但这一点阿维森纳本人已经指出了, 拉丁文本见Maier, “Motus est actus entis in potentia...”, S.13。Crescas对过程解释提出了一个类似的批评, 参见H.A.Wolfson, Crescas’ Critique of Aristotle (Cambridge:Harvard University Press, 1929) , pp.233-234;Rémi Brague, “Aristotle's Definition of Motion and Its Ontological Implications”, Graduate Faculty Philosophical Journal, vol.13 no.2 (1990) , p.20n.10. 21 支持过程解释反对“新”解释的海纳曼明确承认这一点 (“Is Aristotle's Definition of Change Circular?”) 。Graham认为用process来定义运动并不一定没有启发, 只要这一事实并未被充分认识 (“Aristotle's Definition of Motion”, p.210) 。但比“循环定义”更根本的问题在于“过程”解释破坏了亚里士多德在自然研究和所谓“形而上学”之间建立的哲学次序。 22 Ursula Coope, Time For Aristotle (Oxford:Clarendon Press, 2005) , pp.3-9, 25。 23 这一点特别体现在Crescas对亚里士多德的批评中, 参见Warren Zen Harvey, Physics and Metaphysics in Hasidai Crescas (Amsterdam:J.C.Gieben, 1998) , Chap.1, 特别要考虑Crescas通过斯宾诺莎对现代世界观 (尤其在无限的问题上) 的深刻影响, H.A.Wolfson, The Philosophy of Spinoza (Cambridge, Harvard University Press, 1934) , vol.I, pp.220-225。 24#12 25 例如Heinaman, “Is Aristotle's Definition of Change Circular?”, pp.25-26。 26 Maier, “Motus est actus entis in potentia...”, SS.5-10. 27 例如, 海德格尔和Gill出于不同的理由, 都认为第一章的定义[比如表述 (1) ]是不完备的, 未能把握运动的性质, 而第三章的表述 (12) 则提供了一个完备或者说修正的定义:Martin Heidegger, Grundbegriffe der Aristotelischen Philosophie (Frankfurt am Main:Vittorio Klostermann, 2002) , GA 18, S.327;Gill, Aristotle on Substance, pp.192, 204-205。 28 采纳主要手稿的文本和句读 (这也是Alexander和Themistius读到的文本) , 而不是Porphyrius采纳的手稿M的文本 (Spengel采纳的读法) , 参见Ross的校勘记和Simplicius的讨论, On Aristotle Physics 3, tr.by J.O.Urmson (London:Duckworth, 2002) , 399.19-400.7。严格来说, 存在者的范畴划分只是针对自然存在者才完全有效 (Simplicius, On Aristotle Physics 3, 400.14-15) 。 29 我们会看到, 这句在《物理学》第一卷第七章的文本支配了许多人对《物理学》第三卷运动定义的理解。对这段文本不同理解的讨论, 参见Titus Maria Horstschäfer, “über Prinzipien”:eine Untersuchung zur methodischen und inhaltlichen Geschlossenheit des ersten Buches der Physik des Aristoteles (Berlin:Walter de Gruyter, 1998) , SS.352-356。不过在我们看来, Cherniss-Owens的理解是与《物理学》第一卷的主旨有关, 真正的澄清仍然是第八章所谓的“别的地方”。 30#12 31 笛卡儿本人的运动定义最能说明这一点:运动的日常意义 (Quid sit motus juxta vulgarem sensum) 就是“某个物体从一个位置移动到另一个位置的活动” (actio, qua corpus aliquod ex uno loco in alium migrat) ;而严格的定义则是“一部分质料或一部分物体, 从与它直接接触的, 并因此被视为静止的一些物体的周边转移到另一些物体的周边” (translationem unius parties materiae, sive unius corporis, ex vicinia eorum corporum, quae illud immediate contingunt et tanquam quiescentia spectantur, in viciniam aliorum.Principia II.24-25, AT, VIII, 53-54) 。 32 E.Berti指出, 虽然位移运动在亚里士多德论证永恒运动中具有重要的意义, 却并非亚里士多德形而上学的本质构成部分, 而且给后者带来了很多困难:“La suprématie du mouvement local selon Aristote:ses consequences et ses apories”, in J.Wiesner ed.Aristoteles, Werk und Wirkung:Paul Moraux Gewidmet (Berlin:Walter De Gruyter, 1985) , vol.1:Aristoteles und Seine Schule, SS.123-150。 33 Brague, “Aristotle's Definition of Motion and Its Ontological Implications”, p.7. 34 运动的其它情形, 即使具有连续性, 也和位移运动的情况不同。参见Robert Heinaman, “Alteration and Aristotle's Activity-Change Distinction”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, vol.XVI (1998) , pp.227-257。 35 在第八卷前两章的分类中, 亚里士多德是将作为“变”的总名, 其中包含质、量和位置上的变化, 在第五卷中, 他仍有时将两个概念看作基本同义的概念来使用 (例如224b7-8) , 尽管他有时也指出有些变化, 比如生成和毁灭, 并非运动 (225a35-b1) 。而在第三、四卷中, 这两个概念在许多时候是同义的。参见Hussey, Aristotle's Physics III-IV, p.55;Waterlow, Nature, Change, and Agency, pp.93-100。 36 参见Michael Frede对《形而上学》Θ卷结构的澄清, 另外, 他对的严格意义和延伸意义之间关系的讨论, 也值得注意:“Aristotle's Notion of Potentiality in Metaphysics Θ”, in T.Scaltsas, D.Charles, and M.L.Gill ed.Unity, Identity, and Explanation in Aristotle's Metaphysics (Oxford:Clarendon Press, 1994) , pp.175-193。 37#12 38 Richard Sorabji, Matter, Space & Motion:Theories in Antiquity and Their Sequel, Ithaca:Cornell University Press, 1988, ch.14-15;Fritz Zimmermann, “‘Philoponus’ Impetus Theory in the Arabic Tradition”, in Richard Sorabji ed.Philoponus and the Rejection of Aristotelian Science (London:Duckworth, 1987) , pp.121-129;Dennis Des Chene, Physiologia:Natural Philosophy in Late Aristotelian and Cartesian Thought (Ithaca:Cornell University Press, 1996) , pp.21-52. 39 Hussey, Aristotle's Physics III-IV, p.xiii. 40 本文不能充分讨论亚里士多德所谓“类推”途径的意涵, 以及整个Θ卷的结构, 这方面可以参见Frede, “Aristotle's Notion of Potentiality in Metaphysics Θ”;以及Stephen Makin, Aristotle's Metaphysics Book Θ (Oxford:Clarendon Press, 2006) , pp.128-135。 41 Kosman, “Aristotle's Definition of Motion”, pp.44-45;Heinaman, “Is Aristotle's Definition of Change Circular?”pp.28-29。 42#12 43 海德格尔:《论的本质和概念》, 《路标》, 孙周兴译, (北京:商务印书馆, 2000年) , 第337页以下, 以及全文各处。 44 陈康:《论希腊哲学》, 第355-380页。 45 Sarah Waterlow对陈康先生的批评, 参见Nature, Change and Agency, p.113n.16;cf.Gill, “Aristotle's Theory of Causal Action in Physics III 3”, p.130;Hussey, Aristotle's Physics III-IV, p.60。 46 Kosman, “Aristotle's Definition of Motion”, p.50, 56. 47 同小注 (53) , pp.47-50. 48 Ibid, pp.50-58. 49 “运动的actuality就是实体最充分地表现出它的潜能……”, Kosman, “Substance, Being, and Energeia”, p.128。饶有趣味的是, Kosman的“显现”解释与海德格尔用Gegenwart (praesens) 来解释运动定义中的颇有相似之处。海德格尔认为, 运动定义实际上意味着:Die Vergegenwärtigung eines Vorhandenseienden charakterisiert als Etwas-Sein-können, Sein gefaßt als Da-sein der Da-sein der Welt。而且在海德格尔这里, 这一Gegenwart既指空间的在场 (räumliche Gegenwart) , 也指时间意义上的在场 (Jetzt) 。除了我们这里的分析外, 这一解释本身仍然未能体贴到亚里士多德运动概念在其哲学中的恰切位置, 特别是运动与时空的哲学关系 (GA 18, 312-313) 。1926年“古代哲学基本概念”的讲稿在涉及运动定义时, 同样强调运动中的“在场” (Anwesenheit) 因素, 但更关注其中的zuhanden的一面, 不过遗留的手稿比较简略:Die Grundbegriffe Der Antiken Philosophie (Frankfurt am Main:Vittorio Klopstermann, 1993) , GA 22, SS.170-175。对这一立场最成熟的表述是1931年在弗莱堡有关《形而上学》Θ卷的演讲, 特别是对Θ卷第3章麦加拉学派的分析:Aristoteles, Metaphysik Θ1-3 (Frankfurt am Main:Vittorio Klopstermann, 1981) , SS.174ff, 并参见Ernst Tugendhat对这一思想的进一步发展:TI KATA TINOΣ, Eine Untersuchung zu Struktur und Ursprung aristotelischer Grundbegriffe (München:Verlag Karl Alber Freiburg, 1958/2003) , SS.88-120。海德格尔在1939年发表的著名文章《论的本质和概念》, 则将这一解释贯彻到对亚里士多德“自然”概念的诠释中。 50 Kosman, “Aristotle's Definition of Motion”, p.47;Gill也是从这一角度出发, 强调亚里士多德的运动定义要努力把握“the actuality of a subject that is potential and actually deprived, and considered as potential and actually deprived”, 因此要把运动理解为“[t]his replacement of the privation by the positive forms (or vice versa) in a persisting subject”。这样, 《物理学》第三卷对运动的讨论即便与第一卷阐述的三本原的基体结构不同, 也不过是添加了一个所谓的“作用因” (Aristotle on Substance, p.191, 175) 。Waterlow更是明确指出:“the change-actuality differs form the product-actuality in that the former holds of its subject in virtue of an irreducibly negative condition”, 因此, “The change is the active expression of the negative condition and is grounded in it.”Nature, Change and Agency, p.117, 118。Gill从所谓“代替” (replacement) 模式 (从-φ到φ) 来理解运动, 也是这一思路的反映:Aristotle on Substance, pp.90-94。 51 《物理学》第一卷第七章主要从“对”的角度来理解缺失 (190b27) 。但在某种意义上, 缺失并不仅仅是相对于形式φ而言的-φ而已。《范畴篇》第十章阐述的“缺失”与“秉性” () 的关系, 就不能理解为“对”的关系, 而是针对“秉性”自然出现的情形而言的 (12a26-28, cf.12a35-36) 。这种“自然秉性”意义上的缺失, 显然不是《物理学》第一卷第七章关注的问题。但它是否是亚里士多德的第一运动定义关注的问题呢? (参见13a17-37) 52 因此, 在亚里士多德谈到质料的时候, 始终强调质料是“存在于其中” () 的东西 (192a31-32, 194b23-24) 。 53 我们对的理解接近Kurt von Fritz的语源构建, 亚里士多德在《形而上学》中对的语源分析 (1050a21-23) 也支持von Fritz的“猜测”。虽然本文的基本思路, 并不依赖这一语源学的分析, 和Hermann Diels的语源构建 () 也并不冲突, 而且两个“猜测”在将解释运动是时, 面临同样的困难, 即其“不完备性” (见下文) 。有关的讨论见Daniel Graham, “The Etymology of Entelexeia”, The American Journal of Philology, vol.110, no.1 (1989) , pp.73-80;cf.George Blair“Aristotle on Entelexeia:A Reply to Daniel Graham”, The American Journal of Philology, vol.114, no.1 (1993) , pp.91-97。 54 Kosman, “Aristotle's Definition of Motion”, p.57, 58;Waterlow, Nature, Change and Agency, p.106. 55 Waterlow, Nature, Change and Agency, pp.121-123. 56 《形而上学》K卷, 作为《物理学》第三卷第一章的异文, 在运动第一定义的表述中, 就既采用了 (1065b16) , 也采用了 (1065b33) , 明显将二者作为同义词来使用。 57 Burnyeat指出, 在亚里士多德的全部作品中, 只有在这里, 亚里士多德才严格地将运动排除在之外, Burnyeat认为这是因为这一学说是“形而上学”或者“伦理学”意义上的, 而不是“物理学”性质的。但同样在这一段落里, 无论运动, 还是, 都被称为, 而众所周知, 与的区分是亚里士多德伦理学的重要学说, 而且与-的区分有着密切的关系。恐怕形而上学/伦理学与物理学的简单区分并不足以解释这里的用法。M.F.Burnyeat, “De Anima II 5”, Phronesis, vol.47, n.1 (2002) , p.43;Charles Hagen, “The Energeia-Kinesis Distinction and Aristotle's Conception of Praxis”, Journal of the History of Philosophy, 22:3 (1984) , pp.263-280。 58 通常将这个检验称为“时态检验” (tense test) , 但希腊语动词系统究竟是“时态”系统, 还是“体态” (aspect) 系统, 仍然存在广泛的争议。这一语言学的争论, 被许多人视为决定亚里士多德运动定义是所谓“状态”解释还是“过程”解释的一个关键。笔者没有能力在这方面作出评判, 而且认为, 无需语言学的支持, 有独立的哲学依据来支持本文提出的“存在解释”。不过, 晚近的研究似乎表明, 至少就我们的问题而言, “体态”的理解更贴切 (Dag Haug, “Aristotle's kinesis/energeia-test and the semantics of the Greek Perfect”, Linguistics 42-2, 2004, pp.387-418;Eva-Carin Ger? and Arnin von Stechow, “Tense in Time:The Greek Perfect”, 2002, draft, http://www2.sfs.uni-tuebingen.de/~arnim10/Aufsaetze/Gero-Stechow.8.2.02.pdf。参见Kosman, “Substance, Being, and Energeia”, pp.123-124) 。值得指出的是, 这个用法本身并不预设“时间”的维度 (与相对的是分离, 时间上的“同时”只是一同的一种方式, 参见Bonitz, Index Aristotelicus, 36b54ff) , 因此, “检验”并不意味着在判定和的区分时需要引入时间的因素。而且, 这一检验的意义也不宜被过于夸大, 亚里士多德不过是用希腊语的语言特点来说明运动相对于的“不完备性”, 这一“检验”的基本内涵其实已经包含在“不完备性”的概念中了。真正牵涉到时间概念的做法是《尼各马可伦理学》第十卷区分“运动”和“快乐”时提到的所谓“快慢”之别:运动可以用快慢来衡量, 而快乐却不能 (1173a32-b5) , 不过, 亚里士多德并没有把它作为决定性的检验来使用。借用Kosman的话, 这不是定义, 而只是个“描述” (“Aristotle's Definition of Motion”, p.41) 。 59#12 60 Kosman, “Aristotle's Definition of Motion”, pp.50-54。Kosman在文章中采用了一个不同的例子, 但二者没有实质差别。 61 Ibid, pp.57-58. 62#12 63 Kosman本人称知者甲的情况为“潜在地 (potentially) 具有知道的潜能”, 而知者乙的情况是“实际地 (actully) 具有知道的潜能”。尽管这一用法, 正如我们下面指出的, 并不符合亚里士多德的文本和思路, 但这一用法本身表明, Kosman意识到从知者甲到知者乙的“过渡”并不是“否定性”的, 而恰恰是肯定性的。Kosman, “Aristotle's Definition of Motion”, pp.51-55。 64 Burnyeat, De Anima II 5, pp.61-65. 65 Burnyeat, De Anima II 5, p.66. 66 虽然我们不同意Robert Heinaman的基本立场, 但Heinaman对Burnyeat在这一点上的批评无疑是成立的:“Actuality, Potentiality and De Anima II.5”, Phronesis 52 (2007) , pp.147-150。 67 从这一角度看, 《论灵魂》417b2-4的段落或许需要从别的角度来理解, 受作用既可以理解为在基底不变的同时从缺失到形式的“替代” (或者对立属性的毁灭, 比如人从白晒成黑) , 但同样也可以理解为“对潜能状态下存在者的保全”。后者适用于知者乙成为知者甲的, 这个没有什么争议。但是否后者也同样可以适用于“运动”呢?我们认为, 当亚里士多德称运动是时, 他强调的正是, 后者的模式同样可以用来说明运动, 而且是一个更充分的说明 () 。在《论灵魂》有关“知者”的讨论中, 亚里士多德并没有将“学习”说成从“无知者”到“知者”的过渡 (这才是对立属性的毁灭) , 而是说成从一种凭借类和质料而能知道的知者 (甲) 到凭借自身秉性而知道的知者 (乙) , 这是保全, 而不是毁灭。或者说, 这是成全, 而不是替代或者否定。海纳曼发现的亚里士多德可以在与“知者”的三种含义上使用“无知”来描述“潜在状态”的事实, 恰恰表明, 这里的区分不是两种不同的情况, 而是看待同一种情况的两种不同方式。Heinaman, “Actuality, Potentiality and De Anima II.5”, pp.151-153。 68 试图从潜能和现实的不同层级入手解决亚里士多德运动定义的困难, 是一个由来已久的做法。这方面最重要的当属阿维森纳的尝试 (从Kosman的分析中可以看出其直接或间接的影响) 。阿维森纳认为, 要理解亚里士多德的运动定义, 必须把握运动涉及的“完善”与其它“完善”之间的区别。就其它的完善来说, 事物一旦具有, 其潜能就成了现实 (in efffectu) , 而不再处于“潜能”中;但运动的情形则不同, 当可运动的东西 (拉丁阿维森纳称之为mobilis in potentia) 处于运动的完善中, 其潜能却继续存在。因此, 处于静止状态的可运动者其实具有两种潜能, 一种是对运动, 另一种则是对通过运动达致的目标状态, 后者的完善就是“目标状态”, 而前者则是运动, 阿维森纳称之为perfectio prima。从阿维森纳的分析可以看出, 如果我们根据这一思路将运动理解为某种潜能的保全的话, 那么这种潜能势必是“运动的潜能”, 而不是“存在的潜能” (当然, 我们不能就此得出, 阿维森纳采纳了“运动的潜能”这一“过程”解释, 他的立场实际上要复杂得多) 。如果接受这一学说, 运动对潜能的保全可以在某种意义上视为现代“惯性原理”的哲学解释。但如果追随Kosman等人的“新解释”将中的理解为“作为一个东西的可能性”的话, 将运动理解为这个东西的所谓perfectio prima, 无论这里的prima是指“不完备的”, 还是所谓“构成性的”, 都是不成立的。Kosman不过是通过偷偷倒退回“过程解释”才能做到这一点 (这可以解释为什么他的文章恰恰在这一步频繁使用了process的措辞) 。有关拉丁阿维森纳论述亚里士多德运动定义的文本, 见Maier, “Motus est actus entis in potentia…”, SS.12-20。 69 最早指出这一点的仍然是阿维森纳。他明确指出, 运动概念有双重含义, 既可以指运动历程的“总体”, 也可以指其中的每一个环节, 即一个接一个继替的状况。正如我们已经指出的, 后者反映的正是运动的过程或者说连续性的一面, 是可以观察到的。而前者, 阿维森纳认为具有某种“稳定的存在” (esse stabile) , 只有理智才能把握。Maier, “Motus est actus entis in potentia…”, SS.18-20。 70#12 71 Thomas Aquinas, Commentary on Aristotle's Physics, p.146 (Book III, Lec.2) . 72 Brague, Aristote et la question du monde, p.499 (“Aristotle's Definition of Motion and Its Ontological Implications”, p.4) 。有必要指出的是, 即使从存在的角度来解释, 亚里士多德的运动定义也并非单纯证明运动的存在, 因为在亚里士多德看来, 任何定义都并不单纯证明被定义者的存在 (92b5-11, 19-20) 。 73 Pierre Aubenque敏锐地意识到了这一点, 尽管他没能揭示出运动定义实现这一“循环”的真正方式:Le Problème de l'être chez aristote (Paris:PUF, 1962/1977) , p.453。 74 我们认为, 亚里士多德确实对运动下了定义, 而不是仅仅“描述”了运动 (对比Philoponus的不同看法, On Aristotle's Physics 3, 343.30-344.3) 。这一点有许多文本支持:第三卷开头, 亚里士多德就将本卷的努力称为是“规定”或“界定”运动 (.200b15, 18) ;第二章开头也称第一章的努力为“界定” (, 201b17) ;而第三章结尾则明确表明前面已经说出了“运动是什么” (202b23) 。 75 这一表述多少有些奇怪。因为在第一卷第八章的开始, 亚里士多德已经断定第一卷第七章对基底结构三本原的揭示是解决第一批哲学家困境的“唯一做法” (.191a23) 。因此, 这里说的“另一种方式”并非与“基体结构”学说无关的另一种学说, 而是表述这一学说的“另一种方式”。 76 Ross, Physics, p.496;Philoponus, On Aristotle Physics I.4-9, tr.by Catherine Osborne (London:Duckworth, 2009) , 181.25;Thomas Aquinas, Commentary on Aristotle's Physics, p.66 (Book I, Lec.14) 。但Hans Wagner认为指的是《物理学》第三卷界定运动的第一——三章, 只不过Wagner认为这里的关键在于如何阐明“过程”的性质 (Prozessualität) , 第一卷的三本原分析解决着眼于从“缺失”向“形式”的过渡 (die übergang aus ) , 而第三卷的运动定义则着眼于形式本身从“可能”向“现实”的过渡 (die übergang des aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit) :Aristoteles Physikvorlesung (Berlin:Akademie-Verlag, 1972) , S.441。 77 值得指出的是, 海纳曼尽管提出了这一问题 (“Is Aristotle's Definition of Change Circular?”) , 但并未真正入手分析《形而上学》Θ卷讨论的与亚里士多德运动定义的关系。他似乎想当然地认为存在一种potentiality to become, 但亚里士多德从未在《形而上学》Θ卷中区分过the potentiality to be和the potentiality for becoming或potentiality to change, 而是就运动而言的 () 和存在意义上的。事实上, 如果从这个问题来看, 对运动的“存在”的解释根本不是什么“新”解释, 因为我们这里讨论的问题 (以及Kosman-Waterlow-Gill与Graham-Heinaman的争论) 早在中世纪经院哲学中就已经探讨过了, 而当时主流的观点与Kosman的倾向是一致的, 参见Maier, “Motus est actus entis in potentia…”, p.17。 78 Ross的观点非常有代表性, Θ卷处理的“严格意义上的”对应的是英语的power (作用者和受作用者的, 分别对应active power和passive power) , 而存在意义上的则对应“potentiality” (Hermannus Bonitz在其权威的《亚里士多德引得》中采纳经院哲学的传统, 将前者译为potentia, 后者译为possibilitas/Möglichkeit:Index Aristotelicus, Berlin, 1870, Darmstadt 1960 reprint.206a37, 207b28-29) 。但Ross不得不承认, 在前五章讨论power时, 亚里士多德明显引入了“可能”的概念 (特别是1047a26) , 而且整个第四章的讨论更多涉及的是所谓potentiality, 而不是power的问题。这一问题当然和亚里士多德区分使用和有关, 但更根本的问题在于是否首先是指一种“力”;如果是指“力”, 是一种什么意义上的“力”, 不过这些不是我们这篇论文能够回答的问题。 79 Heinaman, “Is Aristotle's Definition of Change Circular?”, passim. 80 严格来说, 在谈及存在意义上的时, 使用所谓, 只是一个近似的表达。因此, 亚里士多德在下文马上转而使用更为精确的的表达方式。 (201b30-32) 81 最支持我们这一理解的文本就在《物理学》中:“潜在地是某个质、量或在某个地方的东西 () 也同样是能出于自然地运动的东西 () , 只要当这个东西在其自身之中具有这样的本原, 而且这一本原和它不是伴随的关系。” (255a24-26) 在这里, 明显就是的具体说法, 被理解为, 而“只要当” () 引出的条件则用来说明何以是“出于自然的” () 。 82 Philoponus在注疏这一段时特别强调不能等同于基底, 而且正是因为这一点, 亚里士多德的运动定义是对运动的准确界定 (On Aristotle's Physics 3, 352.19-353.21) 。 83 表述 (7) 中的。但严格来说, 正如在《物理学》第二卷第一章讨论“自然”概念的过程所揭示的, 人工之“工”, 仍然有赖自然作为基础和目的。运动第一定义首要针对的恰恰是的考虑, 的考虑是派生的。二者的关系构成了自然与人工、作为与作用之间的存在秩序。 84 目的因不是作用因 (324b14) , 因此当亚里士多德说“目的因”构成了与“来源因”“相对的原因” (983a31) , 这种相对并不仅仅是开端和终结的相对, 而是两种原因在“方式”上的相对。因此, 在将运动理解为“开端” (来源) 和“终结” (目的) 的“之间”时, 我们必须考虑“运动”与两种原因作用方式的不同关系。而对于我们这里的问题来说, 我们必须留意的是, 运动的第一定义究竟关注的是“来源”的问题, 还是“目的”的问题。 85 值得注意的是, 在《论灵魂》第二卷第五章中, 亚里士多德本人并没有使用这一在亚里士多德注疏传统中被广泛采用的“第一潜能” (知者甲) -“第二潜能/第一现实” (知者乙) -“第二现实” (知者丙) 的说法。事实上, 亚里士多德是否会赞同这样的表达, 我仍然有些怀疑。 的说法出现在《论灵魂》有关灵魂的著名定义中 (412a27) , 但在第五章这里, 亚里士多德甚至都没有用或来指“知者乙”。Burnyeat, “De Anima II 5”, pp.50-51。 86 亚里士多德在《物理学》第八卷讨论这个例子时, 认为知者甲和知者乙是以两种不同方式处于潜在状态中 () , 或者说学习使一个人从一种成为另一种 (255a33, b1-2) 。从上下文来看, 这里指的似乎并非两种不同的, 而是与自然物本性的不同关系。在《论动物的生成》中, 亚里士多德曾举例说“处于潜在状态亦有远近之分”:一个睡了的几何学家就比醒着的几何学家远, 而醒着的比作为的远 (735a10-12) 。如果是不同的“能”的话, 似乎就谈不上远近的问题了。参见下文的进一步讨论。 87 事实上, 即使“建房子”的例子也同样可以从不同的角度来表述:“我们不把房子的完善 () 说成是性质变化 (因为无论把房顶和陶瓦说成是性质变化, 还是把上房顶和铺陶瓦说成是房屋的性质变化而非完善, 都是荒谬的) ”。 (246a17-20) 88 因此, 亚里士多德所谓只是哲学上并不严格的讲法, 其涵义就等同于或者本身。 89 这种“不精确”首先就体现在没有明确地区分运动的“存在”意涵与物理特征。不过, 也正是在这里, 亚里士多德揭示了运动具有“连续性”的过程特征正是其存在上的“不完备性”的一个必然结果:因为存在上的“不完备”, 当运动被分解为部分, “每一部分都是不完备的, 而且在形式上相互区分, 只是在起点和终点规定了形式” (1174b4-5) 。这正是我们在前面讨论“过程”意涵时所强调的“他者的继替” () 的存在基础。运动的这一“连续性”及其与“无限”问题的深刻关联, 我们只能在别的地方讨论了。 90 类似的情形出现在《论灵魂》第二卷第五章对知觉的讨论中:“让我们说起来好像 () 受作用 () 、被推动 () 和作为 () 都是一回事儿” (417a14-16) 。 91 尽管亚里士多德有时也将运动描述为从“处于潜在状态下的东西”向“成全状态”的前进 (.417b9-10, cf.257b7, 311a4) , 我们必须注意, 这里的并非运动定义中的, 而是就结果的存在状态而言的。 92 亚里士多德在《形而上学》H卷中回答“每个东西的质料与对立状态有什么关系”的困难时指出, 质料与对立状态的一边的关系是就秉性和形式而言的 () , 而另一边是就缺失和毁灭而言, 后者亚里士多德称为是“有悖自然的” (, 1044b32-34) 。 93 “当火或土的运动是有悖自然的时候, 它们就是被某种强力推动, 而当处于潜在状态的存在者进入它自身的成全状态 () , 运动就是出于自然的。” (255a28-30) (责任编辑:admin) |