|

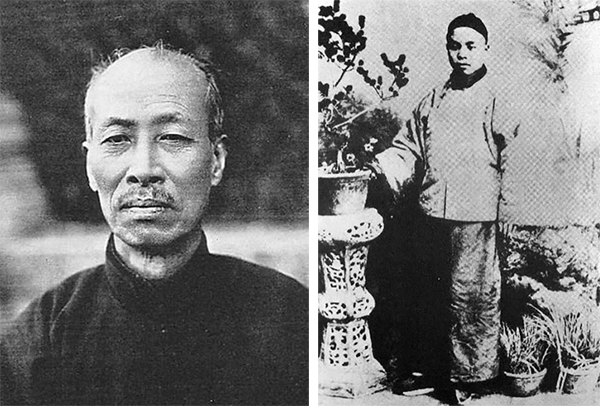

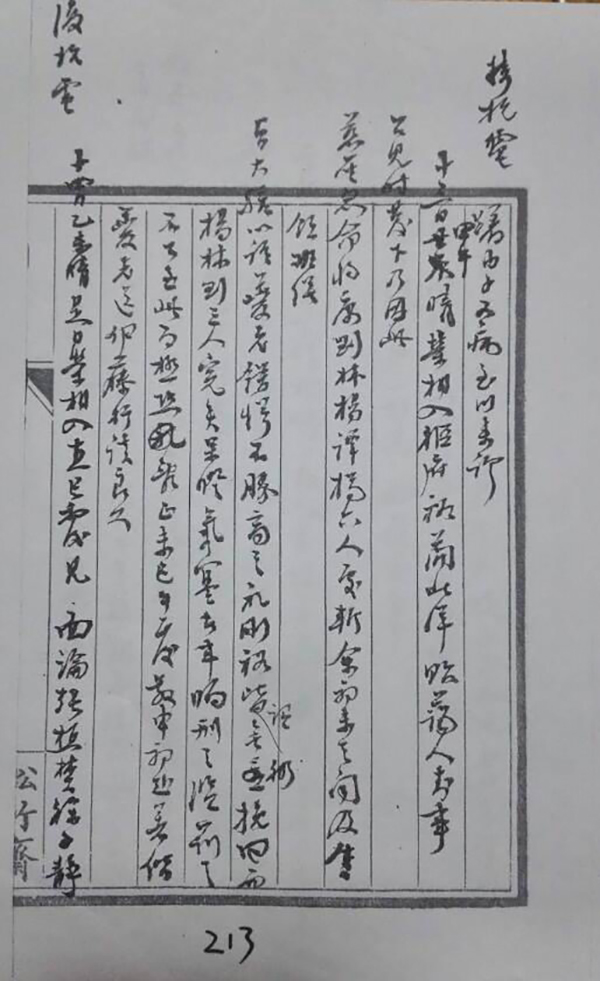

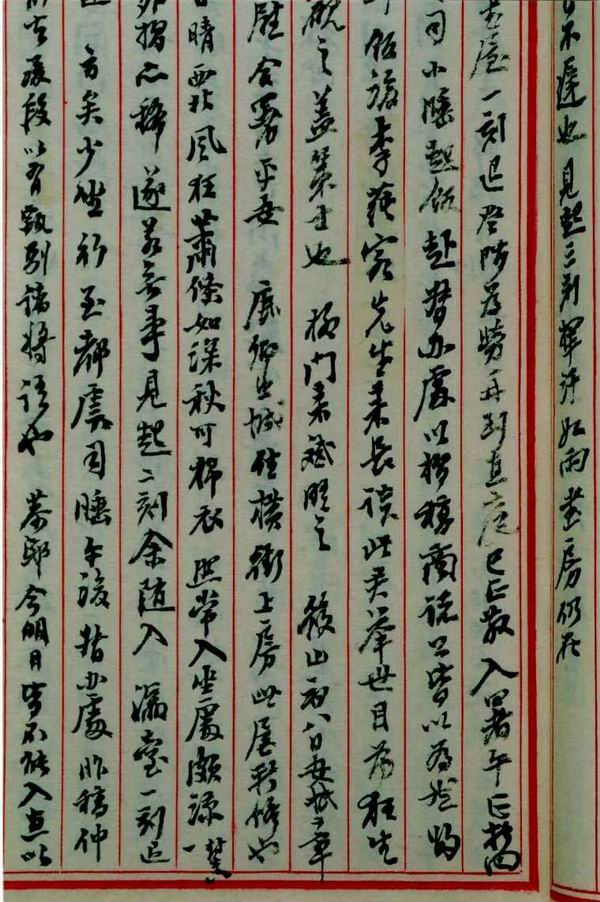

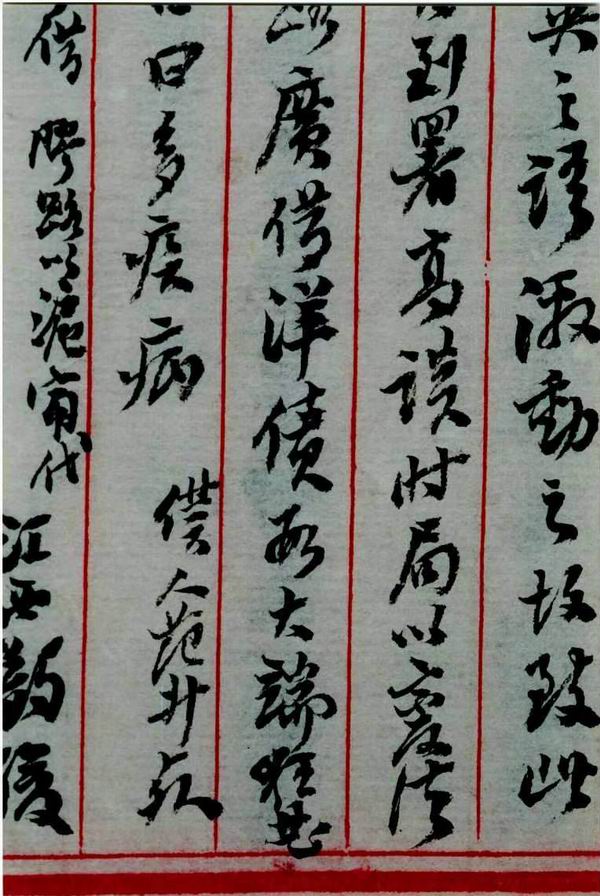

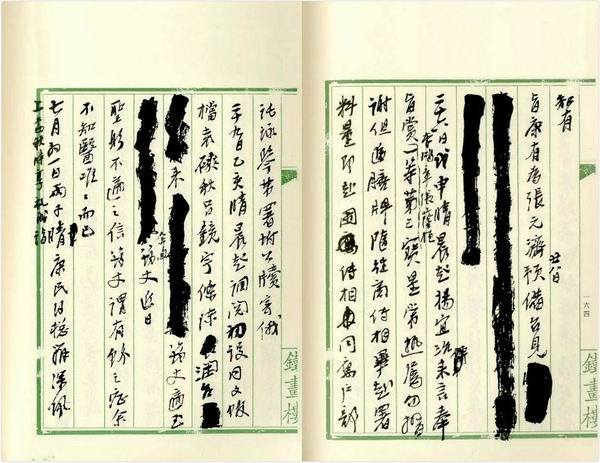

关键词:文人日记 文史研究 今天这个讲座是张剑老师、徐雁平老师和安徽大学策划的系列讲座之一,此前他们两位先生都做了精彩的演讲。与两位先生从文学研究的背景发论不同,今天我想从史学研究的角度,来谈谈日记的史料意义,有些纯属一得之见,恳请大家批评。以下分为几个部分来讲。  中国社会科学院近代史所研究员马忠文 近年日记的刊行、整理与研究 大约自上世纪90年代以来,日记和书信这类私人文献越来越受欢迎,出版界也很乐于推动它们的出版。学术界中,不光是研究史学的、文学的人,包括研究戏剧、自然科学史的学者,都开始利用日记做研究,大家都有很多心得。我想侧重于晚清人物的日记,谈谈对日记史料的认识。首先介绍一下近人日记的刊行与整理情况。 近年刊行的晚清人物日记既有整理标点本,也有影印本。这里介绍的第一种日记丛书,是中华书局出版的《中国近代人物日记丛书》,多年来已经出版40余种,是中华书局的一个品牌书。它的包装比较简朴,非常便览,从中间随便翻开一页就可以开始读,很适合作为消闲读物。还有一套是学苑出版社的《历代日记丛钞》,它以国家图书馆的稿本、抄本为基础影印出版,一共有200多册,规模比较大,且未刊日记为数不少。第三种就是国家图书馆出版社近年推出的《稿钞本日记丛刊》系列,由南江涛老师主持,目前已经见刊的有上海图书馆和清华大学图书馆的《稿钞本日记丛刊》,最近我们近代史所的《稿钞本日记丛刊》,一共31种80册,也推出面世。因为这个系列绝大部分都是未刊日记,版本珍贵,备受学界关注。第四种是凤凰出版社近年推出的《中国近现代史珍稀史料丛刊》,这套书是由张剑、彭国忠、徐雁平三位老师长期主持的,现在已经出版到第7辑。这套书里有80%以上是日记和书信。第五种是大象出版社的《名人日记系列》。它的特点是基本以现代文学人物的日记为主,偏重于艺术以及现代史。成系列出版日记的情况大体如上,其他零散出版的日记则比较多,这里不再一一介绍。 从对日记本身的研究来说,陈左高先生是非常重要的前辈学者,他的著作有《中国日记史略》和后来编的《历代日记丛谈》。此外,虞坤林先生编过一本《二十世纪日记知见录》,他曾经多次到我们近代史所档案馆来,长时间查阅日记,所以这本书也提到不少我们所的收藏。 利用日记从事专题学术研究的学者里,孔祥吉先生有丰硕的成果,他著有一本《清人日记研究》。另外桑兵老师用辛亥前后各种人物的日记,写了《走向共和:日记所见政权更替时期亲历者的心路历程》。还有张剑老师最近出版的《华裘之蚤:晚清高官的日常烦恼》,通过日记探讨了高官的日常生活史。  王建朗、马忠文主编:《近代史研究所藏稿钞本日记丛刊》,国家图书馆出版社2020年版,全80册 我大体梳理这些日记书目的意思,在于说明近年日记的刊行、整理和研究,都有非常好的势头。另外借今天这个机会,向大家简单介绍下近代史所新近出版的这套日记丛刊。从上世纪50年代近代史所建立,前辈学者便开始注重文献搜集,迄今所藏稿钞本文献达19万件之多,仅稿钞本日记就有110种左右,这次出版的日记丛刊里只选取了31种。一个考虑是,如果某一个作者的日记、书信、年谱、奏稿,全部都在近代史所收藏,那么他的日记就不单拿出来放在这个丛刊里。比如近代名流许同莘,他的日记、书信、文集都在近代史所,所以日记就不收入丛刊。还有一部分小人物的日记,数量小,延续时间只有一两个月,且有残损,此次也未收入,留待将来进一步整理后再刊印。收入丛刊的31种日记,作者既有清代的官员、学者,还包括一些文人、幕僚。相信这套书能为学界提供很多有价值的史料。 认识日记的原始性与私密性 接下来以史学研究的眼光,谈谈日记史料的“基本属性”。我想特别讲两点。 日记的一个基本特点就是原始性。日记是一种私人文献,每个人都可以写,形式上是“排日记事”,一般是当天写,也有过两三天后再补写的。逐日、逐月、逐年记录,长期积累下来,在光阴流转的过程中就形成一种编年体文献。它把作者当时的言行、见闻、思想乃至情绪,随时定格、固化在纸面上——就好比镶嵌在一个个地层中。从时间上说,日记跟事实的发生离得最近,作者经常刚刚经历过特定的情境与事件,历时不久,感受还都新鲜、强烈。这里可以做个比较:回忆录和日记是性质相近的所谓“第一手资料”,都是经历者所写,但是它们之间其实有很大区别。与回忆录(比如年谱,即是其中一种形式)相比,日记是原始、新鲜的;而回忆录却是事隔多年之后写的,原来的情境与心态已经彻底变化了。所以回忆录对以前经历过的事情,总要经过有意或无意的筛选,会有侧重、夸大,也会有隐晦。显然,回忆录和日记不可同日而语。 举一个例子。恽毓鼎的日记在最近才出版;但是恽毓鼎写过《崇陵传信录》,在辛亥革命后不久就出版了,那是一部回忆录。两相比较,会发现恽氏在回忆录说的很多话,和后来披露出的日记中相关内容差异很大。这时,我们就要更侧重于对日记的考察和利用,而把回忆录作为一种参考。这是考虑到日记的原始性特点。当然,一旦有了将来公诸于世、流传下去的想法,日记的写作也会多几分思量,难免有掩饰、隐晦的痕迹;但尽管如此,曲笔之处也会被即时保留在日记原稿中,无法抹去痕迹。这就是日记的原始性。 日记的第二个属性就是私密性。一般情况下,日记、书信都是密不示人的私密文献,往往是作者身后才被他的后裔、门生公布出来,或者由于种种变乱,遗落到了坊间,被外人收藏,然后才刊行出来。日记之所以常能激起人们的好奇心,与它这种秘不示人的私密性有直接关系。大家一般认为,内幕、私密的文献和真相有着天然联系,于是总是幻想在日记、书信这样的私密文献中找到一些惊人发现。其实,很多时候日记并不包含我们期待的这类敏感内容。所以很多人喜欢看日记,在一定意义上体现的就是一种“窥私”心理,不过这种心理有可能推动人们去追求真相。不少重要政治人物的日记有更大的吸引力,原因正在于此。 这是日记的两个基本属性,我以为其他特征大概都是从这两个基本属性延伸出来的。 不妨给日记分分类 严格来说,日记很难分类,但是,为了阅读利用,似乎又有分类的必要。因为当你利用日记的时候,不免要先对各类日记的一般特性有所了解。所以,我想还是要做一个大致但不绝对的分类。下面大概谈谈三种分类的方式。 首先可以根据日记作者的定位和身份来分类。第一类就是官员日记。近代史中留下日记的官员非常多,有名的如李星沅、翁同龢、王文韶,曾国藩、曾纪泽,李兴锐,郭嵩焘等。第二类是学人日记,其中大量的内容都和学术相关,是学术史研究必不可少的文献。有名的如《黄侃日记》《皮锡瑞日记》《越缦堂(李慈铭)日记》《缘督庐(叶昌炽)日记》《顾颉刚日记》。李慈铭和叶昌炽都是清末的小京官,但是我们一般更关注他们在藏书、学术、读书方面的影响,所以他们的日记可以大体视作学人日记。第三类就是银行家和商人日记,比如《董浩云日记》和《卞白眉日记》。卞白眉是银行家,董浩云是香港前特首董建华的父亲,也是一位商人。这类日记大概经济史研究者关注更多。第四类是艺术家日记,像《程砚秋日记》和荀慧生的《小留香馆日记》。京剧有“四大名旦”的说法,而其中至少两位名旦留有日记。  这是李慈铭《越缦堂日记》的几张书影。文史研究者应该很熟悉这部日记。清末四大日记里,体量最大的就是《越缦堂日记》,保存也比较整全。它最初分三次影印出版,彼此间隔数十年,后来在国家清史编委会的支持下,广陵书社影印出版了足本的《越缦堂日记》。李慈铭的日记有很多学术和抨击朝政的内容,当年写出来就拿给人传阅,形成了很多传抄本,现在各个图书馆也有收藏。不过稿本只能有一套。图片里的李慈铭日记稿本非常珍贵,现在为私人收藏家所藏,大家可能今天是第一次见到李慈铭日记稿本的全彩照片。李慈铭加盖自己的图章、自己涂抹日记的痕迹,都能看得很清楚。 其次是可以根据日记的功用和目的来分类。每个人逐日记录身边琐碎的事情,这类日记可以叫做“生活日记”,只不过官员、商人和学者记录的生活侧重点不同;而这里我想专门介绍一下围绕着某一种目的或功用而记录的“专题日记”。它与历史研究关系更为紧密。 第一种专题日记是京官的出差日记,也可以叫“钦差”日记,其核心是记述从事某个差使的经过。比如乡试主考官任命后,他要从北京出发到相应省份去,就可能开始记日记。主考官为何会留下日记?我个人理解,他们一般是翰林院的翰林,或其他正途出身的京官,生活都很清苦,经过考试被任命为主考官,对个人仕途、生计而言都是一次难得的机遇。得试差出京城,绝对是“春风得意马蹄疾”,是件让人高兴的风光事,大家也就愿意记录一下沿途的见闻,包括地方官如何接待他,以及沿途交往情况。另外,或许也因为办理的属于公差,一路上记录,可备将来遇到问题时查阅。总的来说,乡试主考官及办理陵差、查办事件、出使藩属等官员都会留下这类专题日记。比如孙毓汶的《蜀游日记》《使闽日记》,皆是围绕他做主考官的经历记录的。严修的《蟫香馆使黔日记》,是他在贵州三年间做学政的日记。吴大澂的《奉使珲春日记》,是有关筹办东北边务的。祁世长的《泰东陵神牌还位日记》就是典型的陵差日记,体量很小,不过数十日或几个月,但他还是很郑重地记录下来。 第二种专题日记是驻外公使的进呈日记和官员、商民的游历日记。钟叔河先生主编的《走向世界丛书》以及《续编》,主要包括郭嵩焘、曾纪泽、刘锡鸿、薛福成等外交家的日记。这背后有一定的制度原因:清政府因1875年马嘉里教案首次向海外派驻公使后,就形成一个规矩,公使须将出使日记进呈御览。此外还有李圭等早期游历西洋的中下层官员和商人的游记。这些日记是我们研究中西文化交流史最重要的资料。要注意的是,到了后来,所谓的出使日记实际上由公使的随员编纂。比如近年出版的《薛福成日记》,它的上册是薛福成在浙江做地方官时期的日记,下册则是他后来出使英国、法国的出使日记,对比之下,明显能感觉出,后者是成于众人之手的,里面蒐辑、堆砌了不少西方经济、文化、宗教、民俗方面的资料,为的是供皇帝参考,与成于个人之手的早期个人生活日记形成鲜明对比。 第三种专题日记是清末赴日本进行学务、商务考察的日记。庚子后留学日本成为风尚,不少清末最后两科进士都到日本进修(比如早稻田大学),留下不少考察学习日记。此外,很多官员、学者在清末新政期间也都到日本参观游历,并写下了观感见闻。这些都是研究清末新政的重要资料,比如缪荃孙《日本考察学务游记》、严修《东游考察日记》和董康的《东游日记》(也叫《书舶庸谈》)。实际上考察是其中一方面,同时还有游历的成分。 最后,根据文献整理刊行的形态,还可以做一种分类,即把已刊日记划分为稿本影印本、整理本、选编本和摘编本四类。 第一类是稿本的影印本。它保留了原稿最全面的信息,所以有人觉得原稿影印而非整理出版,仍有它的意义。但是影印本有时也存在问题。比如《汪荣宝日记》,原稿藏在北京大学图书馆,《北京大学图书馆馆藏善本丛书》曾把它影印出版,前几年中华书局和凤凰出版社又分别将它整理出版。中华版整理者韩策、崔学森先生在整理时发现,《北京大学图书馆馆藏善本丛书》里收录的影印本缺失了很多天头上的文字,所以整理时又得找来原稿进行增补。第二类是简体或者繁体的整理本。这是目前大部分日记的刊行形式,好处是便于阅读、保存和利用。影印本日记一般体量很大,除了学术机构的图书馆,一般个人没有存放空间,价格也非常昂贵,所以最方便利用的还是整理本。整理本当然总难免有讹误之处,这是由整理者知识面的局限、对历史情境的隔膜等原因导致的,是可以理解的,很多时候并不是有了认真的态度就可以避免一切误差。我认为,讹误当然要指出来,但也要抱有一种建设性的态度。有些朋友非常热衷于挑别人在整理古籍中犯的错误,自己却不能也不屑于整理文献。大家不妨宽容一些,不妨积极提倡去做古籍整理,然后努力减少其中的失误,因为总体说来,整理本文献对学界的助益更大。 第三类是选编本,围绕某个专题选录日记,方便具体研究。比如通行的《中国近代史资料丛刊》,就只是从日记中摘取和太平天国、鸦片战争这些大事件相关的很少一部分内容,缺点是“只见树木,不见森林”。 第四类是摘编本,即根据日记原稿,按照一定的类别(交涉类、经济类、吏治类),把日记里相关的内容分类摘编,日期全部删去,看起来就像资料汇编。严格意义上说这应该是一种二次文献。比如《越缦堂读书记》,它就是辑钞了《越缦堂日记》里有关读书的所有内容。又如《桐城吴先生日记》(吴汝纶日记)也是摘编本。新出版的《袁昶日记》部分内容也属于摘编本。虽有不尽如人意之处,在没有原稿的情况下,我们也只能利用它了。 以上给日记大概做了分类。我觉得不必纠结于绝对准确的划分,只要大体了解即可。这样研读一本日记时,马上就知道大概要从哪些侧面去把握需要的信息。 日记细节中的晚清史 接下来我想多讲一些日记史料的价值和局限。日记作为史料有它很独特的一面:它对历史细节的记载,要比其他类型的材料要准确、可信。这里以《郑孝胥日记》为例。我们知道林旭、杨锐、刘光第、谭嗣同这四位底层官员被提拔为军机章京(所谓“军机四卿”),参与新政,是戊戌变法中很重要的事件。四人在后来政变时都被处死。其中的林旭,被杀时不过24岁,是一个能诗且颇有才气的年轻人。有关戊戌年他的活动,《郑孝胥日记》其实有非常详细的记载。因为郑氏在戊戌年也到京城预备召见,所以和林旭等闽籍同乡有密切往来,日记里记录了不少细节。比如七月二十一日林旭被任命为军机章京之后,《郑孝胥日记》记录,林锐在言谈间流露出非常得意的神态(“意实招摇”)。几天后郑孝胥作为长辈便劝他,在军机处谋事一定要慎重(“慎口勿泄枢廷事”)。到戊戌政变后开始抓捕康党、慈禧宣布训政时,林旭心态又有变化。八月初八日晚上他同郑孝胥讲,我是不能被当作新党来对待的(“自言不得以康党相待”),流露出恐慌的心理。这其实很符合常理:一个二十四岁的年轻人,根本没有政治经验,在遭遇这等政治风波以后,他内心的状态自然不会平静。过于强调林旭为维新事业甘愿牺牲自己的情怀时,就很容易忽视这种人之常情。还有1908年光绪帝和慈禧相继病死,军机大臣鹿传霖、许宝蘅的日记里记录了宫内的准备以及各方反应,说得很详细,这也是比较可信的史料。  郑孝胥(1860-1938)与林旭(1875-1898) 还有一个例子是李鸿章和张荫桓在旅大交涉中接受俄国人贿赂的问题。这个问题在以前有种种说法,而只要把俄国外交档案同当事人的日记文献做比对,便会有发现。俄国《红档》杂志是在十月革命后披露沙俄时期档案的一个杂志,里面记录:1898年1月,华俄道胜银行经理璞科第与俄国公使巴甫洛夫向维特报告说,他们先后秘密约见了总理衙门大臣李鸿章、张荫桓,向他们游说,表示只要促成中国向俄借款,将各许以50万两和20万两的酬谢;户部尚书翁同龢则拒绝与他们会面。另外一边的当事人日记中,1898年1月15日,《翁同龢日记》记:“八百罗福(按:即巴甫洛夫)函称有密事面商,或来就或赴彼,拟明日函辞以疾。”可见翁同龢确实像俄国人记录的一样,拒绝会面。而1月26日晚,《张荫桓日记》记:“至俄馆一谈。”两边的记录可以对应上。只不过,到底是否受贿,还要结合别的文献来分析。可以看到,日记对一些事件的时间及空间细节记载往往十分准确,有时是史实判断的重要佐证。  上海图书馆廖寿恒《戊戌八日记》记政变事 廖寿恒日记戊戌年八月十三日记(图第二行起):“十三日甲午(9月28日),晴。荣相入枢府,裕简北洋。贻蔼人封事,召见时发下,乃因此慈圣忽命将康、刘、林、杨、谭、杨六人处斩,余初未之闻,及领班缮旨,大骇,以语夔老,错愕不胜。商之礼、刚、裕,皆谓无术挽回,而杨、林、刘三人之冤矣。呆瞪气塞者半晌。刑之滥,罚之不公,至此而极,恐乱正未已。”(见《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第43册,国家图书馆、上海科学技术文献出版社2017年版,第213页) 再以上海图书馆出版的廖寿恒《抑抑斋日记》举一例。廖是唯一留下日记记录戊戌政变的军机大臣。留存的日记虽然是从八月初六日、即政变后一天开始,但它也提供了很多内幕的细节。比如,步军统领衙门去搜捕“军机四卿”等人的上谕,茅海建先生在中国第一历史档案馆保存的军机处档案里找不到。为什么?廖寿恒的日记就揭露,这道上谕根本未下交给军机章京草拟,而是由廖寿恒直接在太后和皇帝召见他时,立刻写好,再拿出去交给步军统领衙门的崇礼,由他们直接搜捕康党。这样根本不会有录副或底稿留在军机处,我们只能在后来崇礼奏折中看到他引用了所奉的谕旨。就这件事情而言,不能单从军机处的例行文书行政方式来推论,因为它是反常的、例外的事情。从这些地方都能体会到日记所记细节的史料价值。 日记中的耳食、挖改与涂饰 但是谈到日记的价值时,我们也要把作者的亲身经历与耳食之谈区别开来。梳理晚清政治史研究的相关史料,我们会发现,围绕某些重大事件的发生,那些置身其中的亲历者、参与者不曾留下只言片语,倒是那些身处局外的底层官员(如御史、翰林、小京官)对核心决策内幕的关注和了解更多,他们不仅传播这些细节,还将他们知晓的细节记在日记里。久而久之,这些日记、书信中的记载便成为我们研究清末重大历史事件的“鲜活”材料。其实这些消息和记载大都是耳食之谈。后世研究者若不审辨,视为可信史料而征引,很容易以讹传讹。比如慈禧太后在八国联军攻打北京前,四次举行御前会议,召见六部九卿。这四次会议到底谈了什么?真正参与者并没有留下文字记录,日记、甚至是笔记中的耳食之谈却有很多。这些日记、书信中记述的传闻,不少又被民国初年的私人笔记传承下来。可见,现代的研究者必须要对日记的记载进行判断和考订,不宜轻信。 另外也要注意,日记也仅是一种形态的史料,其记述或多或少带有倾向性,本身有难以克服的局限。史学研究还是要结合多种类型的文献进行综合研究。一般有发现未刊的日记,我们拿它来写篇文章,最大的目的是介绍新见的史料,并说明在原有基础上,新史料可以补充或修正哪些既有观点——而不是说想要单单凭借这一种新资料做出颠覆性的新研究。事实上,新史料的发现,只可能在既有的研究基础上,或者补充、修正某些细节,或者是带来一些新思路和启发,仅此而已。总之,历史学研究一定是综合性的研究,各种史料都有各自的局限,综合在一起才能把局限削弱到最小限度,过于相信某种日记,也容易“偏听偏信”。 兹举例说明。翁同龢和张荫桓两人,从甲午战争到戊戌变法都是关键的人物,甚至有种说法认为张荫桓是幕后操手,翁同龢是头面人物。两人既是户部的堂官(一尚书一侍郎),又都是总理衙门大臣,同时还都得到光绪帝的信任,相似处很多。而两人戊戌年正月到五月的日记恰好都留存下来,很适合比照阅读。如果光看《翁同龢日记》,会看到总理衙门大臣在交涉中的艰难处境,尤其反映在借款、租借胶州湾的谈判、旅大交涉这些事务上。以前研究这些外交难题,我们经常征引《翁同龢日记》。从这里面我们看到翁同龢在与德国、俄国交涉时非常主动的一面。但是一比照张荫桓同时期的日记,看到的完全是另一种图景。张的日记提到,翁同龢在很多事情上并不积极,而且在交涉英德续借款过程中,张荫桓和李鸿章发生激烈矛盾,翁同龢便极力抽身、退缩。总之,两相对比会发现,两人日记都不能完全相信,而且现在有必要重新反思以往依赖《翁同龢日记》所勾画出的甲午到戊戌的历史场景。  翁同龢(1830-1904)与张荫桓(1837-1900) 涂改也是日记中值得注意的一类现象。戊戌政变后,翁同龢和张荫桓先前与康有为的关系,都成为他们亟待抹去的“污点”。无独有偶,二人对日记都做过相应的处理。戊戌政变后,翁同龢删改过日记。这时他要编自己的年谱,便把历年日记全部拿出来看。因为此时他已被定罪推荐康有为,所以,他就把光绪二十一年闰五月初九日的日记做了删改。我们所知翁同龢和康有为唯一一次私人见面,就在这一天。日记里,翁把“康有为(祖诒)”改成了“李莼客先生”,即李慈铭。他用的是科举考试中考生常用的挖补办法。这张照片是翁万戈先生多年前拍给我的,只有放大很多倍,这一片挖补的迹象才看得出,但毕竟还是留下了痕迹。30年代时有位遗老叫金梁,他在读翁的日记时发现:李慈铭怎么会在光绪二十一年闰五月出现呢?他在前一年冬天已经去世了。这就露馅了。再对照前后文以及康有为的年谱,就可以坐实这天会面的确实是康有为。  翁同龢删改日记痕迹之一:光绪二十一年(1895)闰五月初九日翁日记云(图左页第三行):“归时略早,饭后,李莼客先生来长谈,此君举世目为狂生,自余观之盖策士也。”日记原稿经过挖补,“李莼客先生”原应为“康有为(祖诒)”。 翁同龢改日记,还有一个例子。原来戊戌年正月总理衙门大臣传见康有为时,康讲了很多改革观点,《翁同龢日记》记他“高谈时局,以变法为主,立制度局”云云,最后缀着两字:“狂甚”。汤志钧先生说,这两个字一看就是新添的,所以挤在一起。而他只要加这两字,就足表明自己的政治立场了。  翁同龢该日记痕迹之二:戊戌年(1898)正月初三日,总署大臣传见康有为。翁日记记云:“传康有为到署,高谈时局,以变法为主,立制度局、新政局、练民兵、开铁路、广借洋债数大端,狂甚。”“狂甚”小字(图页底部),是政变后所加的。 张荫桓也删改了自己的日记。他把跟康有为交往的很多东西,至少有六七处,全部涂抹掉了。后来收藏者王贵忱先生把稿本拿到太阳底下,对着太阳光比度,涂掉的字其实大体还能辨认。  政变后张荫桓删改日记的痕迹 阅读日记是培养“历史感”的最好途径 最后我想谈一点个人感想。一般人们做研究时,通常只是把日记看作可以从中挖掘史料信息的“资料库”。其实不应只是如此。我个人以为,阅读日记是培养“历史感”的最好途径。我想以《许宝蘅日记》为例来说明这一点。 “历史感”这个东西说起来好像很玄,其实也不玄。学外语要有语感,古董商得有眼力。眼力从哪来?要经过训练。我们在史料面前能有多少眼力,理解能有多深,和一个人的历史感有直接关系。孔祥吉先生的《清人日记研究》里面就说: 要认识一个历史人物,最简洁的办法,莫过于细读其日记。因为日记是记载作者见闻以及感悟的文字。日记仿佛是一扇心灵的窗户,一旦这扇窗户被打开,一切便呈现在你的眼前了。许多历史人物的内心活动,并不见诸奏章尺牍,或文书档案,而只有在日记中才能看到他们内心深处的东西。 我很同意这一观点。我个人以为,读日记就仿佛是在作者引导下回到他的生活场景。他像一个导游,带着你把他自己的生活全都体验一遍。这个过程是非常美妙的。时下热衷于谈“穿越”,其实看日记就能带给你一种“穿越”的体验。有些穿越到清朝的电视剧拍得不好,我想编剧大概是日记看得很少。只有清人日记里的生活看多了之后,才知道原来清朝人是这样或那样生活的。有了好的历史感,才能更好地解读史料。解读史料不应该只是停留在字面上做推理,关键是在能否体会他说的这些事情。 我想还是从《许宝蘅日记》来具体阐述。许宝蘅生于1875年,去世于1961年。他的日记从1892年写到1960年,因为中间1931年至1944年暂缺,前后实际绵延了五十多年。许宝蘅是杭州人,1903年考上举人,后来做了军机章京,在民国初年又得到袁世凯的信任,在总统府任秘书,然后在北洋做官。北伐军到北京的时候,他是国务院的秘书长,把北洋政府所有的印信转交给了国民军。此后他便赋闲了,只是在故宫博物院做过图书馆馆长、校过书,另外被辽宁省主席翟文选请去做过辽宁省的秘书长,再后来就跟着溥仪去伪满,在伪满的伪皇宫作宫内府大臣。在1945年日本投降前,他又从长春回到北京。新中国成立之后,他被推选为中央文史馆馆员,1961年去世。这是他大概的经历。  我在读《许宝蘅日记》时最大的感觉,就是跟着他直接从晚清进入了民国,经历了北洋、1945年抗战之后的乱局,再迈入新中国,借着许宝蘅的心灵感知,走入了四个时代。我协助许恪儒先生整理这部大部头的日记很多年,期间大概就形成了对北洋、对北京生活的感觉。比如说,北京的小京官怎么生活?他们经常有应酬,天天不在家,总是今日去这个饭馆,明天又去别个。饭后再去看某某部的戏,或在朋友家“手谈”“竹叙”。再比如北京的婚丧嫁娶有很多习俗,婚礼、聘礼、丧礼怎么办,有哪些讲究,看完日记就会大体了解。又比如乡谊关系和同乡会馆的作用。一个京官的交游、联姻,同乡往往是很重要的因素;而同乡之间以及与科举制度有关的团拜活动,也都是在会馆举行。了解这些以后,再研读到涉及这些风俗的史料,比如20、30年代的日记,你就能感同身受、觉得亲切,因为你已经熟悉了当年北京司局级官员的生活。 另外《许宝蘅日记》还记录了50年代以后“遗老”们的流风遗韵和日常生活,现在大家还关注不够。进入新中国,许宝蘅的生活其实还是从前的样子。所有的天安门游行,他也都去参加;同时他还延续清代士大夫的文人雅事,经常要去崇效寺或者樱桃沟赏花,也参加50年代的稊园诗社活动。而且你会发现在59、60年,大家生活极其困难的时候,他们几位八十多岁的老先生,他拿一个馒头,你带几样小菜,大家约一个地方去吃饭,饭后就来作诗唱和。在物质极其匮乏的情况下,他们仍然保存着他那个时代文人所具有的气质。看完后霎时间会觉得很受触动。另外,许宝蘅先生是一个读书人,他自己很有是非观念。他在伪满时代不参与任何政治活动,只参与宫内府事务,负责溥仪的生活。而且在50年代末溥仪特赦后到了北京,以前在伪满和他共事的朋友,会给他传递各种关于溥仪的消息。但是他坚持不去见溥仪。他也淡泊名利,在1949年刚解放的时候,许宝蘅的生活极其困难,需要民政局给他发救济补助,大概一个月25块钱。后来他当选中央文史馆馆员,工资涨到60块,他就主动退回民政局已经下发的救济补助。从日记中点滴的记载,能看到老派学人的规矩和内心想法。 总结一下,我认为日记最重要的功能,在于它是一种帮助我们了解以往社会生活各个层面的最好读物。它包含很多细节,读的时候你会觉得很亲切,所以能强化我们的历史感。解读、阅读、利用史料,特别是那些人人见过、熟视无睹的史料,为什么有些朋友就能独辟蹊径,发现其中的妙用之处?我认为这是由于他的历史感更强,因为他对那个时代太熟悉了,因此能捕捉到一般人忽略的东西。当然,阅读书信也有同样的效果,这里就不展开讲了。 现在一些年轻的朋友很依赖于检索、用数据库,我觉得有其方便之处,不过这也不是万能的。古人的字号有很多谐音字,而且同一个人在日记里往往有很多种称呼,甚至两个人还可能用同一个字号。检索系统不能辨识得这么准确。而且靠检索资料来做研究,不“读”史料,就缺少对史料背后时代的感受,容易单纯从字面上来做逻辑游戏,逻辑上捋顺了就自以为言之成理,但是结果往往是生造出一些似是而非、没有历史感的论断。所以我觉得日记还是要多读——可以精读,也可以泛读。固然总有一些典故、固定说法、地方风俗不能明白(这些恰恰可以通过万能的检索手段解决),但只要跟着日记作者的思路看下去,一定会有收获,而且积累多了,就会转化成一种“软实力”,再去读材料就有不一样的感觉。很多问题,就是在浏览日记这类原始文献的过程中浮现的。问题意识绝不可能靠检索得来。 (责任编辑:admin) |